что такое гиперплазия лимфоидной ткани носоглотки

Доброкачественная лимфоидная гиперплазия (аденоидные вегетации)

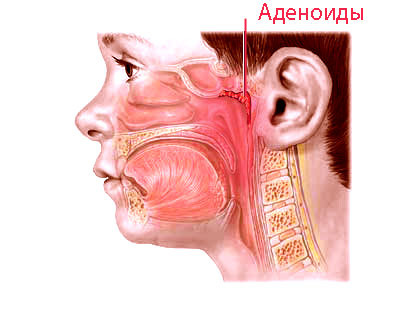

Доброкачественная лимфоидная гиперплазия или аденоиды – это образование, которое состоит из гиперплазированной (увеличение ткани из-за ее избыточного новообразования) лимфоидной ткани. Данное заболевание встречается преимущественно у детей.

Причины возникновения и течение болезни

Клиническая картина

Также возможен храп во сне, бледность кожных покровов. При развитии высокой степени аденоидных вегетаций у таких пациентов нижняя челюсть может выдвигаться вперёд, а ребёнок будет постоянно находиться с открытым ртом, компенсируя тем самым недостаток получаемого кислорода.

Диагностика

Но надо сразу сказать, что данные два последних метода исследования относятся к рентгенологическим, а значит не безопасными как для взрослых, так и для детей.

Лечение

Друзья! Своевременное и правильное лечение обеспечит вам скорейшее выздоровление!

Вдобавок к медикаментозной лекарственной терапии высокоэффективно проводить курсы физиотерапевтического лечения, состоящих из лазеротерапии, ультрафиолетового облучения (УФО), сеансов виброакустической терапии и др. Все вышеперечисленные методики проводятся абсолютно безболезненно и не наносят психологической травмы ребёнку. Количество лечебных сеансов может варьироваться от 5 до 15, но для наступления физиотерапевтического эффекта необходимо провести не меньше чем 5 сеансов.

В случае если эффекта от проводимой лекарственной терапии и физиотерапевтического лечения нет, а у ребёнка степень аденоидных вегетаций находится на уровне III степени и даже выше, стоит задуматься о выполнении аденотомии – частичного удаления аденоидных вегетаций, либо аденэктомии – полному удалению аденоидов. В настоящее время эффективны операции с использованием эндоскопической техники, что является для лор врача весьма показательным, поскольку лор хирург имеет возможность интрооперационно (во время операции) посмотреть, насколько качественно проведена данная лор операция, полностью ли удалена ткань глоточной миндалины и остановлено кровотечение.

Что бы минимизировать стресс со стороны ребёнка, рекомендуется по возможности делать эту операцию под краткосрочным наркозом.

Позвоните нам по телефону +7 (495) 642-45-25

или воспользуйтесь формой обратной связи

Контролем эффективности операции аденотомия, является полное купирование всех жалоб и симптомов после операции, а так же отсутствие аденоидных вегетаций при контрольном эндоскопическом исследовании.

Гипертрофия лимфоидной ткани глотки

Гипертрофия лимфоидной ткани глотки (преимущественно носоглоточной и небных миндалин) не сопровождается нарушением ее функции.

Что провоцирует / Причины Гипертрофии лимфоидной ткани глотки:

Этиология неизвестна. Предрасполагающими факторами могут быть воспалительные заболевания глотки, различные детские инфекционные заболевания, эндокринные нарушения, гиповитаминозы, аномалии конституции, неблагоприятные социальные и бытовые условия и другие воздействия, снижающие реактивность организма.

Гипертрофия лимфоидной ткани в ответ на инфекционное заболевание приводит к учащению воспалительных процессов в глотке. Сохраняя свою функцию, гипертрофированная лимфоидная ткань может, однако, быть причиной патологических изменений в носу, ушах и гортани.

В результате нарушения носового дыхания вследствие гиперплазии носоглоточной миндалины изменяется газовый состав крови, ослабляется вентиляция легких, возникают гипоксемия и гиперкапния. Нарушение оксигенации органов приводит к их недостаточности. Снижается число эритроцитов н количество гемоглобина в крови, увеличивается число лейкоцитов. Нарушаются функции желудочно-кишечного тракта, снижается функция печени, щитовидной железы и корц надпочечников. Нарушается обмен веществ, замедляется рост ребенка и задерживается половое развитие.

Патогенез (что происходит?) во время Гипертрофии лимфоидной ткани глотки:

Симптомы Гипертрофии лимфоидной ткани глотки:

Гипертрофия небных миндалин часто сочетается с гипертрофией всего глоточного лимфоидного кольца, особенно с гипертрофией глоточной миндалины. Дети не болеют ни ангинами, ни острыми респираторными заболеваниями, при осмотре обычно воспалительные изменения в небных миндалинах отсутствуют.

При выраженной гипертрофии (небные миндалины сходятся по средней линии и служат препятствием для дыхания и глотания) отмечаются кашель по ночам и храп; затруднение речи, неправильное произношение некоторых согласных; затруднения во время еды.

Аденоиды у большинства детей формируют аденоидный тип лица (habitus adenoideus): апатичное выражение и бледность лица; полуоткрытый рот; сглаженность носогубных складок; небольшой экзофтальм; отвисание нижней челюсти.

Нарушается формирование лицевых костей, неправильно развивается зубо-челюстная система, особенно альвеолярный отросток верхней челюсти с его сужением и клинообразным выстоянием кпереди; выражено сужение и высокое стояние неба (готическое небо); верхние резцы неправильно развиты, значительно выступают вперед и расположены беспорядочно.

У детей замедляется рост, нарушается формирование речи, дети отстают в физическом и психическом развитии. Голос теряет звучность, появляется гнусавость; снижено обоняние. Увеличенные аденоиды препятствуют нормальному дыханию и глотанию. Выделения из носа при постоянном насморке вызывают раздражение кожи преддверия носа и верхней губы. Сон беспокойный, с открытым ртом, сопровождается храпом. Рассеянность, ослабление памяти и внимания отражаются на успеваемости в школе. Вдыхание через рот неочищенного холодного воздуха приводит к ангине, хроническому тонзиллиту, ларинготрахеобронхиту, пневмонии, реже к нарушению функции сердечно-сосудистой системы. Застойные изменения слизистой оболочки полости носа с нарушением аэрации околоносовых пазух и оттока секрета из них способствуют их гнойному поражению. Закрытие глоточного устья слуховых труб сопровождается понижением слуха, развитием рецидивирующих и хронических заболеваний среднего уха.

Одновременно нарушается общее состояние детей. Отмечаются раздражительность, плаксивость, апатия. Появляются недомогание, бледность кожных покровов, понижение питания, повышенная утомляемость. Ряд симптомов обусловлен не только затруднением носового дыхания. В их основе лежит нервно-рефлекторный механизм. Это психоневрологические и рефлекторные расстройства (неврозы): эпилептиформные припадки; бронхиальная астма; ночное недержание мочи; навязчивый кашель; наклонность к спазмам голосовой щели; поражение зрения.

Снижается общая иммунная реактивность организма, а аденоиды также могут быть источником инфекции и аллергизации. Местные и общие нарушения в организме ребенка зависят от длительности и выраженности затруднения носового дыхания. В период полового созревания аденоиды подвергаются обратному развитию, но возникшие осложнения остаются и часто приводят к инвалидизации.

Диагностика Гипертрофии лимфоидной ткани глотки:

Диагностика аденоидов не представляет затруднений. Их размеры и консистенцию определяют, используя ряд методов. При задней риноскопии: аденоиды имеют вид образования бледно-розового цвета с широким основанием, неровной поверхностью, разделенной продольно расположенными щелями, и находятся на своде носоглотки. Применяют рентгенографию, пальцевое исследование носоглотки. При передней риноскопии видны слизисто-гнойное отделяемое в носовых ходах, набухлость или гипертрофия носовых раковин. После анемизации слизистой оболочки во время фонации можно увидеть перемещение аденоидов вверх.

Косвенными признаками аденоидов является также гипертрофия небных миндалин и лимфоидных элементов на задней стенке глотки.

Дифференциальная диагностика. При дифференциальной диагностике гиперплазии небных миндалин необходимо иметь в виду увеличение небных миндалин при лейкозе, лимфогранулематозе, лимфосаркоме.

Аденоидные разращения необходимо дифференцировать с ангиофибромой носоглотки (она отличается плотностью, неровной поверхностью, повышенной кровоточивостью), хоанальным полипом (имеет гладкую поверхность, сероватый цвет, боковое расположение на ножке, исходит из одной хоаны), гипертрофией задних концов нижних носовых раковин, которые закрывают хоаны со стороны полости носа, а свод носоглотки остается свободным, мозговой грыжей (имеет гладкую поверхность, серовато-голубоватый цвет, исходит из верхней стенки свода носоглотки).

Лечение Гипертрофии лимфоидной ткани глотки:

При гипертрофии небных миндалин применяют физические методы, климатическое и общеукрепляющее лечение.

При резком увеличении небных миндалин и безуспешности консервативной терапии их частично удаляют (тонзиллотомия), в большинстве случаев одновременно с удалением аденоидов.

Операция производится амбулаторно под местной анестезией. После наложения тонзиллотома на выступающую из-за дужек часть миндалины ее фиксируют вилкой и быстро снимают. Послеоперационный режим и назначения такие же, как после аденотомии. К недостаткам тонзиллотомии относится неполное удаление небной миндалины, особенно при сочетании гиперплазии и воспаления миндалины. Среди осложнений наиболее часто наблюдаются кровотечение, нагноение операционной раны, шейный лимфаденит, травма мягкого неба.

Консервативное лечение аденоидов обычно малоэффективно, а применяемые при этом физиотерапевтические процедуры способствуют активизации их роста. Своевременное удаление аденоидов <аденотомия) устраняет раздражающее действие на миндалины инфицированной слизи из носоглотки, восстанавливается носовое дыхание, что нередко приводит к уменьшению миндалин.

Противопоказания к аденотомии: острые инфекционные заболевания, их предвестники или контакт с больными детскими инфекциями.

Противопоказаниями служат также заболевания крови (острый и хронический лейкоз, геморрагический диатез, иммунные гемопатии), бациллоносительство токсигенной кори небактерии дифтерии, острые заболевания ЛОР-органов или обострение хронических заболеваний, острые заболевания внутренних органов или обострение хронических заболеваний, декомпенсированные состояния при заболеваниях сердца, почек, печени и легких; кариес зубов, ти-момегалия, аномалии сосудов глотки.

Перед операцией дети проходят обследование, минимум которого обеспечивает безопасность операции: общий анализ крови, свертываемость, время кровотечения, анализы для выявления ВИЧ, австралийского антигена; анализ мочи; санация зубов, мазок из зева и носа для выявления бациллоносительства токси-генной коринебактерии дифтерии; заключение педиатра о возможности оперативного вмешательства; отсутствие контакта с инфекционными больными.

Ребенку назначают препараты, повышающие свертываемость крови.

Аденотом вводят в носоглотку строго по средней линии, затем продвигают кверху и кпереди до заднего края перегородки носа, прижимают верхнее ребро инструмента к куполу носоглотки. При этом аденоидная ткань входит в кольцо аденотома (рис. 4.3, см. цветную вклейку). Быстро и резко продвигают аденотом кпереди и вниз, срезая аденоиды.

У детей аденоидные разращения часто сочетаются с гипертрофией небных миндалин. В этих случаях производят одновременно тонзиллотомию и аденотомию.

Спустя 3 ч при отсутствии кровотечения после контрольного осмотра ребенка выписывают домой с рекомендацией домашнего режима, щадящей диеты, приема повышающих свертываемость крови средств, сульфаниламидных препаратов.

В последние годы в практику внедряется эндоскопическая аденотомия под наркозом, в условиях подвесной фарингоскопии с визуальным контролем за эндоскопом, введенным в задние отделы полости носа.

При аденотомии возможны следующие осложнения: анафилактическая реакция на анестезирующее средство, кровотечение. Тяжесть кровотечения после аденотомии оценивают по уровню гемоглобина, показателям гематокрита, артериального давления и пульса. При кровотечении после аденотомии делают повторную аденотомию для удаления остатков аденоидов, проводят общие и местные гемостатические мероприятия.

Осложнения включают также нагноение операционной раны с развитием регионарного лимфаденита, заглоточного, парафарингеального абсцесса, медиастинита, сепсиса, асфиксию при аспирации удаленного аденоида, травму мягкого неба с последующим развитием его паралича и явлениями дисфагии и дисфонии, травму корня языка, которая обычно сопровождается сильным кровотечением, аспирационную пневмонию.

К каким докторам следует обращаться если у Вас Гипертрофия лимфоидной ткани глотки:

Гипертрофия аденоидов

Гипертрофия аденоидов (аденоидные вегетации/разрастания, гипертрофия носоглоточной/глоточной миндалины) – это стойкое увеличение носоглоточной миндалины. Может встречаться как изолированно, так и в сочетании с гипертрофией небных миндалин.

Носоглоточная миндалина (аденоиды) – скопление лимфоэпителиальной ткани в верхней части носоглотки. Результат ее увеличения называется гипертрофией аденоидов, а при воспалении процесс называют аденоидитом. В сочетании с небными, трубными и язычной миндалинами составляют кольцо Пирогова-Вальдейера, расположенного на входе в верхние дыхательные пути и пищеварительный тракт и выполняющего роль местного иммунного барьера.

Гипертрофия аденоидов чаще всего наблюдается в возрасте от 2 до 6 лет, но может встречаться и в более позднем возрасте.

Существует несколько классификаций аденоидов по степени увеличения. Наиболее популярно разделение, основанное на субъективной оценке врачом размера миндалины при осмотре:

Однако недостаточно только оценки размера миндалины, важным критерием является тщательный сбор анамнеза.

Гипертрофия аденоидов I-II степени в возрасте от 2 до 6 лет зачастую является физиологическим процессом, который связан с тем, что ребенок начинает активно контактировать с окружающим миром и миндалина подвергается постоянной антигенной стимуляции.

Выраженная (или патологическая) гипертрофия, которая приводит к описанным ниже симптомам, может возникнуть из-за инфекционной или неинфекционной причины. Среди инфекционных выделяют следующие:

Среди неинфекционных причин выделяют гастроэзофагеальный рефлюкс, аллергию, длительное воздействие сигаретного дыма.

Симптоматика при гипертрофии возникает из-за увеличения размеров миндалины и/или наличия в ней хронических воспалительных изменений (хронический аденоидит). Хотя эти процессы зачастую связаны (длительное воспаление приводит к гипертрофии), нужно учитывать, что так происходит не всегда. Например, при аденоидных вегетациях I степени могут присутствовать выраженные признаки хронического воспаления, а при вегетациях III степени может вообще не быть клинических проявлений. При физиологической гипертрофии процесс проходит без каких-либо симптомов либо с незначительными проявлениями.

При выраженной гипертрофии у ребенка затруднено носовое дыхание, в связи с чем он дышит через рот, храпит во время сна, иногда с остановками дыхания (синдром обструктивногоапноэ во сне). Нарушение вентиляции полости носа приводит к слизистым выделениям, частым риносинуситам. Характерно чихание, неприятный запах изо рта. Крупные аденоиды давят на мягкое небо, у детей нарушается фонация и артикуляция, дети гнусавят. Если аденоиды блокируют слуховые трубы, это может проявляться рецидивирующими острыми отитами, снижением слуха, связанным со скоплением в среднем ухе жидкости (экссудативный средний отит). Со временем из-за кислородного голодания ребенок становится вялым и апатичным, раздражительным. Происходит ухудшение памяти, снижение внимания, трудности в обучении. Сон с открытым ртом в течение длительного времени приводит к нарушению развития лицевого скелета. Твердое небо становится высоким и узким, нижняя челюсть узкой и удлиненной, нарушается прикус, что в будущем может потребовать ортодонтического лечения. Опытный оториноларинголог сразу распознает типичный «аденоидный» вид ребенка.

Различают острое и хроническое воспаление слизистой оболочки носоглоточной миндалины:

Золотым стандартом диагностики в общемировой практике и стандартом нашей больницы является проведение эндоскопического осмотра полости носа. Данное исследование мы проводим тонким гибким фиброскопом под местной анестезией.

Проведение рентгенографии в боковой проекции является распространенным способом оценки гипертрофии, однако может вводить в заблуждение. Например, на рентгенограмме может быть видна картина аденоидов III степени из-за увеличения трубных миндалин (они находятся по бокам от носоглоточной), из-за отека слизистой оболочки или скопления густой слизи. Данный метод применяется только в случае невозможности проведения эндоскопии носоглотки.

Важно проводить дифференциальную диагностику с заболеваниями, которые могут иметь похожие клинические проявления (юношеская ангиофиброма, атрезия хоан, полипоз, увеличение задних концов нижних носовых раковин, гипертрофия трубных миндалин).

Физиологическая гипертрофия без каких-либо проявлений или с минимальной симптоматикой лечения не требует, однако необходим эндоскопический осмотр для проведения дифференциальной диагностики.

Лечение может быть консервативным. Оно включает устранение факторов, которые могут вызывать гипертрофию: аллергия, гастроэзофагеальный рефлюкс, пассивное курение. Соответственно, в ряде случаев необходим мультидисциплинарный подход оториноларинголога, аллерголога, гастроэнтеролога и педиатра. Положительный эффект может оказать смена климата на более благоприятный, например, морской. Топические кортикостероиды у детей с трех лет используются в качестве дополнительного лечения, при этом в ряде исследований отмечался некоторый положительный эффект, но целом данные об эффективности этих препаратов неоднозначны. При остром и обострении хронического аденоидита в случае бактериальной инфекции проводится лечение антибиотиками. Также в лечении используют орошение носоглотки солевым раствором. Применение различных масел, муколитиков, местных антибактериальных препаратов, растворов серебра, фитопрепаратов, физиотерапия на сегодняшний день не имеют качественной доказательной базы.

В некоторых случаях без оперативного лечения не обойтись. Операция нужна далеко не каждому ребенку и для нее нужны конкретные показания. При их определении врачи Ильинской Больницы следуют принципам доказательной медицины, опираясь на общемировой опыт. Среди показаний – неэффективность консервативного лечения, рецидивирующие инфекции, острые отиты и синуситы, «аденоидное» лицо. Родители должны понимать, что длительный отказ от операции при наличии показаний, попытка «переждать» или «перерасти» гипертрофию аденоидов может привести к осложнениям, лечение которых в дальнейшем потребует большого количества времени и может отрицательно повлиять на развитие ребенка. Согласно рекомендациям Американской Академии Оториноларингологии и Хирургии Головы и Шеи, аденотомию следует проводить в следующих случаях:

При наличии патологии небных миндалин зачастую операцию по их резекции/удалению проводят одновременно (аденотонзиллотомия/аденотонзиллэктомия), а при экссудативном среднем отите одновременно проводят шунтирование.

Аденотомия со временем претерпела значительные изменения. Ранее эту операцию проводили под местной анестезией с помощью специального ножа (аденотом) под контролем небольшого зеркала, а иногда и вслепую. Во время операции ребенок испытывал стресс, а хирург мог не в полном объеме выполнить операцию. В наше время подобный подход практически не используется, однако в некоторых клиниках сохранился.

Паниковать не стоит, но лечиться надо. Что мы знаем о вирусе Эпштейна-Барр?

От него не скроешься. Рано или поздно с ним встречается каждый человек. Надо ли его бояться? А может, инфекция совсем безобидна? Паниковать не стоит, но и легкомысленное отношение – ошибка.

О вирусе Эпштейна-Барр рассказала врач-инфекционист «Клиники Эксперт» Тула Елена Геннадьевна Королёва.

— Елена Геннадьевна, что такое вирус Эпштейна-Барр?

— Среди герпес-вирусов насчитывают 8 типов, вызывающих патологии у вида Homo sapiens, то есть у людей. Вирус Эпштейна-Барр – герпес-вирус IV типа. После заражения вирусом Эпштейна-Барр инфекция остаётся в организме навсегда и никогда его не покидает.

Вирус Эпштейна-Барр – один из самых распространённых герпес-вирусов у людей. Восприимчивость к нему человека высока. Многие дети инфицируются до достижения годовалого возраста, а к 40-50 годам инфекция есть в организме практически у каждого.

— Как происходит заражение вирусом Эпштейна-Барр?

— Источник инфекции – вирусоносители, а также больные с типичными (манифестными) и стёртыми формами заболевания. Наиболее распространённый путь передачи – воздушно-капельный: с частицами слюны при разговоре, чихании, кашле. Возможна передача вируса при поцелуе (именно поэтому в некоторых источниках вызванный им инфекционный мононуклеоз называют «болезнью поцелуев»). Возможен и контактный путь заражения (например, через предметы домашнего обихода).

Вирус Эпштейна-Барр проникает в организм через верхние дыхательные пути, и уже оттуда распространяется в лимфоидную ткань, вызывая поражения лимфоузлов, миндалин, селезёнки и печени.

При размножении в организме вирус Эпштейна-Барр воздействует на иммунную систему. Механизм воздействия сложен, но в конечном результате за счёт поражения В-лимфоцитов и угнетения Т-клеточного иммунитета происходит подавление выработки интерферона – белка, отвечающего за противовирусную защиту организма.

В современном мире у детей отмечается всплеск заболеваемости, особенно в городах. Наиболее высока вероятность заразиться в местах скопления людей.

— А бессимптомный носитель может быть опасен?

— Чаще всего источником инфекции становится человек в острой стадии болезни. Но передача от бессимптомного носителя не исключена.

— Какую болезнь вызывает вирус Эпштейна-Барр?

— Классическое проявление – инфекционный мононуклеоз. Для него характерны общие интоксикационные симптомы: высокая температура тела, сонливость, вялость, головные боли, боль в горле, увеличение лимфоузлов (или лимфопролиферативный синдром).

Лимфопролиферативный синдром сочетает:

В общем анализе крови определяется наличие атипичных мононуклеаров. Что это такое? Атипичные мононуклеары (другое их название – «вироциты») – это изменённые одноядерные клетки крови. При течении инфекционного мононуклеоза количество атипичных мононуклеаров в крови повышается значительно (больше 10 %). Может снижаться общее количество тромбоцитов и лейкоцитов, что говорит о тяжести переносимой инфекции.

Есть особенности проявления вируса Эпштейна-Барр у детей. Инфицированные попадают в такую категорию, как «часто болеющие дети». Из-за ослабления иммунитета регулярно возникают заболевания ЛОР-органов, трудности при выздоровлении (подкашливание, постоянно красное горло), бывает храп (из-за разрастания миндалин). При таком течении к взрослому возрасту иммунитет учится противостоять инфекции, взрослые болеют уже не так часто. Показания к оперативному удалению аденоидов у детей практически всегда связаны с непролеченным вирусом Эпштейна-Барр. И это очень печально: ничего лишнего в организме нет, а при своевременном лечении удаления можно было бы избежать.

Читайте материалы по теме:

Знать, что ребёнок инфицирован, важно и по другой причине. Вирус Эпштейна-Барр может изменить реакцию на некоторые антибиотики, спровоцировать токсикоаллергическую реакцию. Поэтому следует обязательно своевременно выявлять вирус и сообщать о нём лечащим врачам, они будут подбирать антибиотики с учётом этого факта.

Тяжёлые последствия возникают, если первичное заражение происходит у женщины в период беременности. Вирус Эпштейна-Барр преодолевает плацентарный барьер, это грозит гибелью плода или значительными дефектами развития.

«После первичного инфицирования некоторые из этих инфекций организм не покидают. Они «спят» в определенных клетках, если с иммунной системой все в порядке и она хорошо контролирует их «сон». Цитата из материала «Чем опасны ТОРЧ-инфекции»

— Есть мнение, что вирус Эпштейна-Барр вызывает гепатит и даже лимфому. Это правда?

— Герпетические вирусы кровотоком разносятся по всему организму, поражают все группы лимфатических узлов. И печень, и селезёнка при остром течении мононуклеоза увеличены. При этом течение болезни обычно благоприятное, здоровье печени полностью восстанавливается.

Утверждать, что вирус Эпштейна-Барр непременно приводит к лимфоме, нельзя. Обнаружить вирус недостаточно: если инфицировано практически всё население планеты, естественно, анализы обнаружат наличие вируса в организме, но ведь лимфомой заболевает далеко не каждый. Конечно, хроническое подавление иммунной системы может приводить к разным нарушениям, в том числе к онкологическим заболеваниям. Но достоверной связи нет. А скомпенсировать иммунные нарушения современная медицина в силах.

Паниковать точно не стоит. Но и надеяться на самостоятельное излечение не надо. Когда ребёнок постоянно болеет, родители зачастую впадают в отчаяние. И хотя избавиться от герпес-вирусов навсегда невозможно, вполне можно облегчить состояние и в разы уменьшить частоту заболеваний. Лечиться можно и нужно.

Подробнее о гепатитах читайте в наших статьях:

— Какими методами можно проверить, присутствует ли в организме вирус Эпштейна-Барр? Какие анализы его выявляют?

— В нашем арсенале два метода: иммуноферментный анализ (ИФА) и полимеразная цепная реакция (ПЦР). Преимущество метода ПЦР – возможность определить ДНК вируса в слюне, соскобе из носоглотки. Благодаря этому можно не брать кровь и не нервировать ребёнка. Но если нет обострения, такой анализ может дать ложноотрицательный результат. Это значит, что вирус в организме есть, но он «спит», и, соответственно, в мазке из носоглотки может отсутствовать. А поскольку с помощью ПЦР ищут сам вирус, точнее, его нуклеиновые кислоты (ДНК), то и анализ будет отрицательным. Нередки также искажения из-за того, что мазок взят неправильно.

Метод ИФА точнее, он в любом случае покажет и наличие инфекции, и выраженность инфекционного процесса. Выводы в данном случае делают по присутствию в крови специфических иммуноглобулинов (антител) к вирусу. Например, если обнаружены иммуноглобулины класса М (IgM), можно говорить об острой фазе инфекции (первичном заражении либо реактивации вируса, когда-то попавшего в организм). Если найдена определённая фракция иммуноглобулина класса G (IgG), это свидетельствует, что организм в прошлом уже сталкивался с инфекцией. Поэтому для определения диагностического метода нужна консультация врача.

— Какими методами лечения вируса Эпштейна-Барр располагает современная медицина?

— Это сложная задача. Если для герпес-вирусов I и II типа (вирусов простого герпеса) есть специфические противовирусные средства, то для вируса Эпштейна-Барр и цитомегаловируса специфической терапии пока не разработали. При лёгком течении болезнь может пройти сама, но при тяжёлом течении с поражением костного мозга медицинская помощь необходима. Лечение направлено на стимуляцию иммунитета, применяются интерфероны. Схему лечения выбирают, исходя из множества факторов, определять её должен только врач.

После излечения вирус продолжает жить в организме. Периодически могут возникать обострения: из-за переохлаждения, длительного пребывания под солнцем, стресса и т. д. Проявления инфекции – всегда повод идти к врачу.

Беседовала Дарья Ушкова

Редакция рекомендует:

Для справки:

Королёва Елена Геннадьевна