что такое гибридные сети

Гибридные сети. Основные понятия и определения.

Каждая разновидность систем искусственного интеллекта имеет свои особенности, например, по возможностям обучения, обобщения и выработки выводов, что делает ее наиболее пригодной для решения одного класса задач и менее пригодной — для другого.

Например, нейронные сети хороши для задач распознавания образов, но весьма неудобны для выяснения вопроса, как они такое распознавание осуществляют. Они могут автоматически приобретать знания, но процесс их обучения зачастую происходит достаточно медленно, а анализ обученной сети весьма сложен (обученная сеть обычно — черный ящик для пользователя). При этом какую-либо априорную информацию (знания эксперта) для ускорения процесса ее обучения в нейронную сеть ввести невозможно.

Системы с нечеткой логикой, напротив, хороши для объяснения получаемых с их помощью выводов, но они не могут автоматически приобретать знания для использования их в механизмах выводов. Необходимость разбиения универсальных множеств на отдельные области, как правило, ограничивает количество входных переменных в таких системах небольшим значением.

Вообще говоря, теоретически, системы с нечеткой логикой и искусственные нейронные сети эквивалентны друг другу, однако, в соответствии с изложенным выше, на практике у них имеются свои собственные достоинства и недостатки. Данное соображение легло в основу аппарата гибридных сетей, в которых выводы делаются на основе аппарата нечеткой логики, но соответствующие функции принадлежности подстраиваются с использованием алгоритмов обучения нейронных сетей, например, алгоритма обратного распространения ошибки. Такие системы не только используют априорную информацию, но могут приобретать новые знания и для пользователя являются логически прозрачными.

Основные понятия и определения гибридных сетей

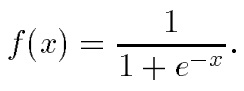

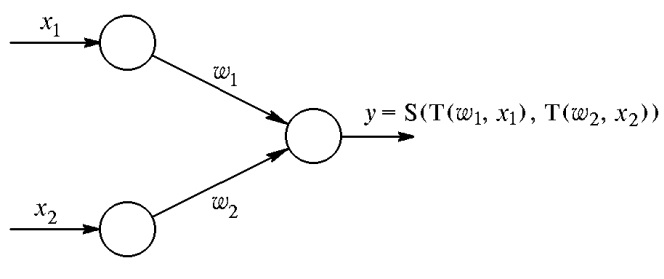

Для пояснения сущности гибридных сетей, рассмотрим еще раз простую нейронную сеть, имеющую два входа и только один нейрон (рис. 3.1).

Здесь входные сигналы xi «взаимодействуют» с весами ωi, образуя произведения

Такая частная информация (произведения) объединяются с использованием операции суммирования, образуя вход netнейрона:

Выход нейрона образуется в результате преобразования входа netнекоторой активационной функцией:

Приведенную однонейронную сеть, в которой используются операции умножения, суммирования и сигмоидная функция активации, будем называть стандартной нейронной сетью.

Рис. 1. Элементарная НС

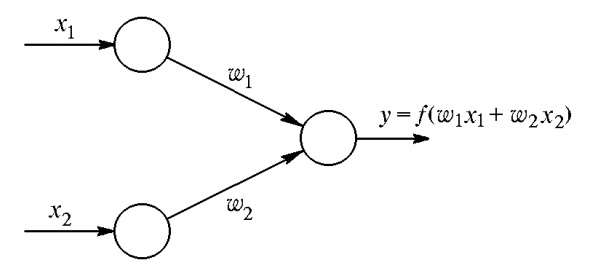

В случае применения других операций, таких как t-норма или t-конорма, придем к нейронной сети, которая будет называться гибридной.

Входы, выходы и веса гибридной нейронной сети — вещественные числа, принадлежащие отрезку [0, 1].

Рассмотрим следующие примеры элементарных гибридных нейронных сетей.

Нечеткий нейрон «И». Сигналы xi и веса ω i в данном случае объединяются с помощью треугольной конормы:

а выход образуется с применением треугольной нормы (рис. 2):

Если принять T= min, S = max, тогда нечеткий нейрон «И» реализует композицию min-max:

Рис. 2. Структура гибридного нейрона «И»

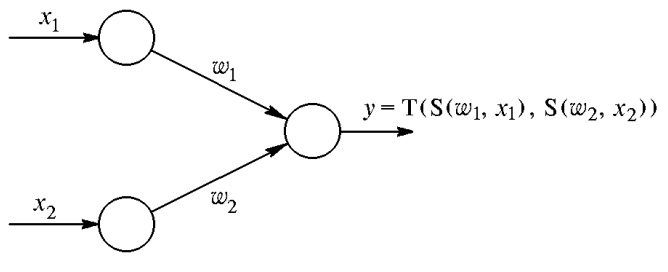

Нечеткий нейрон «ИЛИ». Сигналы xi и веса ωi здесь объединяются с помощью треугольной нормы:

Рис. 3. Нечеткий нейрон «ИЛИ»

а выход образуется с применением треугольной конормы (см. рис. 3):

Если принять Т = min, S= max, тогда нечеткий нейрон «ИЛИ» реализует композицию max-min:

Высокоуровневое взаимодействие. Клиент-серверные, одноранговые и гибридные сети

Основное назначение компьютерных сетей — осуществление интерактивной связи между узлами для совместного использования ресурсов. Сетевые ресурсы — это данные, приложения и периферийные устройства. Доступ к сетевым ресурсам может быть централизованным (клиент-серверная модель), децентрализованным (одноранговая модель) и гибридным (частично централизованным).

Сети на основе сервера

Сеть на основе сервера (серверов) представляет собой распределенную систему, компонентами которой являются клиенты, запрашивающие некоторые ресурсы или сервисы, и серверы, их представляющие (рис. 1).

Рис. 1. Структура сети на основе выделенного сервера

Здесь, сервер — это высокопроизводительный компьютер, обслуживающий клиентсткие подключения. Такое определение является не полным и не отражает всего смысла клиент-серверной архитектуры, но широко используется при проектировании и реализации компьютерных сетей.

Выделенный сервер (dedicated server) выполняет специальные, серверные, приложения (в Windows — службы, в UNIX — демоны), которые представляют определенные услуги: доступ к данным, обмен сообщениями, удаленный запуск приложений и т.п.

Сетевые ресурсы в такой сети концентрируются на сервере, он же представляет услуги централизованного управления этими ресурсами.

Клиентами сети на основе сервера являются компьютеры пользователей, которые обращаются к серверу за услугами по решению прикладных задач, таких как работа с общими файлами, отправка и получение электронной почты, ресурсоемкие вычисления, доступ в Интернет и т.п.

В зависимости от задач и принятой модели клиент-серверного взаимодействия, требования к вычислительной мощности клиентов и серверов могут изменяться в очень широком диапазоне.

Общим недостатком сетей на основе сервера, как и всех централизованных систем, является то, что неполадки на сервере ставят под угрозу работоспособность всей сети. Так, например, слишком большое число клиентских подключений может привести к неправильному функционированию или полному отключению сервера. Киберпреступники используют такую тактику в сетевых атаках типа DDoS (Distributed Deny of Service, — анг., распределенный отказ в обслуживании).

Типы серверов

В качестве примера, перечислим некоторые виды серверов, используемых в глобальной и локальных сетях:

В корпоративных сетях обычно одновременно используется несколько серверов разного назначения. Поэтому необходимо учитывать все возможные нюансы, которые могут проявиться при расширении сети, с тем чтобы изменение роли определенного сервера в дальнейшем не отразилось на работе всех пользователей.

Одноранговые сети

Одноранговая сеть представляет собой распределенную среду, в которой все узлы равноправны. Компьютеры такой сети могут функционировать как в качестве клиентов, так и серверов (рис. 2).

Пользователи одноранговой сети самостоятельно решают, какие ресурсы (в первую очередь файловые) на своем компьютере сделать общедоступными по сети. Децентрализованное управление ресурсами требует от пользователей повышенного уровня компьютерной грамотности, чтобы работать и как пользователю, и как администратору своего компьютера.

Рис. 2. Структура одноранговой сети

В 90-е годы XX века под одноранговой сетью понималась небольшая локальная сеть на 10-30 компьютеров с децентрализованным управлением — рабочая группа. Развитие Интернет привело к появлению протоколов одноранговых сетей глобального масштаба («пиринговых» сетей, от анг. peer — равный, см. peer-to-peer).

Гибридные сети

Полная децентрализация в одноранговых сетях, насчитывающих сотни и тысячи компьютеров, приводит к сложностям в управлении ими. Эта проблема отчасти решается добавлением координационного сервера в структуру сети (рис. 3). На сервер возлагаются задачи контроля за состоянием сети, представления списка доступных ресурсов и общего управления. Например, клиенты могут обращаться к такому серверу для авторизации, после чего способны взаимодействовать друг с другом непосредственно.

Рис. 3. Комбинированная (гибридная) сеть

Комбинированные, или гибридные сети — получили наибольшее распространение, поскольку сочетают преимущества одноранговых и клиент-серверных сетей и, во-многом, лишены их недостатков. Однако, для правильной реализации гибридных сетей и поддержания их в работоспособном состоянии от системных администраторов требуются глубокие знания и навыки планирования.

Гибридные сети. Алгоритмы обучения и использования гибридных сетей.

Опишем типовой подход к построению алгоритмов обучения и использования гибридных нейронных сетей.

Для моделирования неизвестного отображения f используем ранее рассмотренный упрощенный алгоритм нечеткого вывода, применяя следующую форму записи предикатных правил:

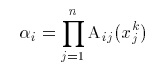

где Aij– нечеткие числа треугольной формы, zi– вещественные числа, определяя степень истинности i-го правила с помощью операции умножения (Larsen):

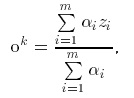

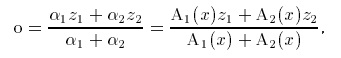

(здесь можно использовать и другие представления для моделирования логического оператора «И») и определяя выход нечеткой системы дискретным аналогом центроидного метода:

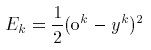

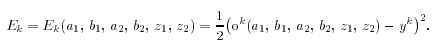

Введение функции ошибки для k-го предъявленного образца вида

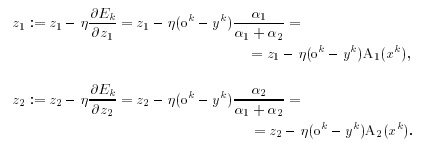

позволяет, далее, как в обычных (стандартных) нейронных сетях использовать градиентный метод для подстройки параметров заданных предикатных правил. Так, величины zi можно корректировать по соотношению

где η, как и раньше, – константа, характеризующая скорость обучения.

Более детально алгоритм настройки рассмотрим на примере системы, включающей два правила:

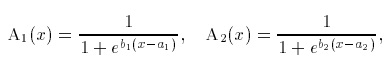

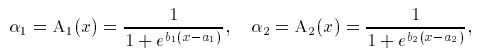

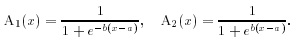

при этом предполагается, что нечеткие понятия A1 («малый») и А2 («большой») имеют сигмоидные функции принадлежности

Степени истинности правил определяются в данном случае соотношениями

а выход системы — выражением

Решение. В данном случае функция ошибки может быть записана в форме

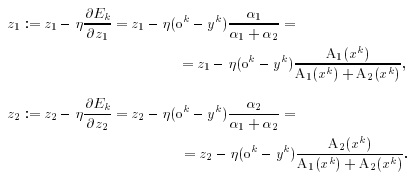

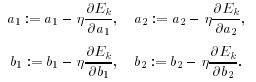

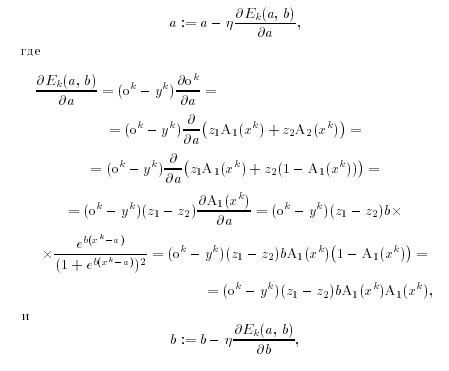

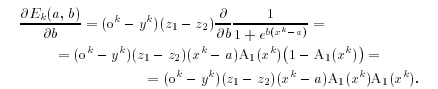

Используя далее тот же подход, что и при выводе алгоритма обратного распространения ошибки, запишем:

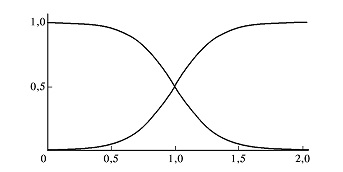

Рис. 4. Симметричные функции принадлежности

Конечные выражения являются достаточно громоздкими, но могут быть упрощены в случае, если функции принадлежности имеют вид

Данные функции характеризуются всего двумя параметрами (а и b), в определенном смысле являются симметричными (см. рис. 4) и удовлетворяют уравнению

Заметим, что из последнего и ранее полученных уравнений следует:

Последующие выкладки таковы:

Приведенные выкладки, как представляется, полностью иллюстрируют идеи алгоритмов обучения и использования гибридной сети.

Другим примером может служить система, имеющая следующую базу знаний:

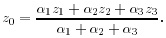

Для определения выходной переменной используется алгоритм вывода Tsukamoto (см. выше), т.е.

1) подсчитываются значения истинности предпосылок для каждого правила:

где в данном случае α1, α2, α3 — текущие значения входов системы;

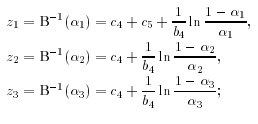

2) для каждого правила определяются частные выходы:

3) находится общий выход системы:

Изложенный процесс иллюстрируется рис. 5.

Рис. 5. Иллюстрация алгоритма вывода Tsukamoto

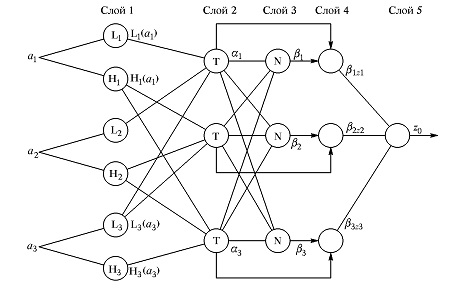

Гибридная нейронная сеть, отражающая приведенный механизм вывода, представлена на рис. 6. Заметим, что сети с подобной архитектурой в англоязычной литературе получили название ANFIS (AdaptiveNeuro-FuzzyInferenceSystem).

Данная сеть может быть описана следующим образом.

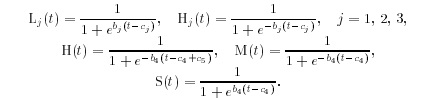

1. Слой 1 (Layer 1). Выходы узлов этого слоя представляют собой значения функций принадлежности при конкретных (заданных) значениях входов.

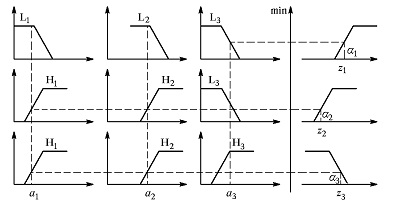

2. Слой 2 (Layer 2). Выходами нейронов этого слоя являются степени истинности предпосылок каждого правила базы знаний системы, вычисляемые по формулам:

Все нейроны этого слоя обозначены буквой Т, что означает, что они могут реализовывать произвольную t-норму для моделирования операции «И».

3. Слой 3 (Layer 3). Нейроны этого слоя (обозначены буквой N) вычисляют величины:

4. Слой 4 (Layer 4). Нейроны данного слоя выполняют операции:

5. Слой5 (Layer 5). Единственный нейрон этого слоя вычисляет выход сети:

Рис. 6. Структура гибридной нейронной сети (архитектура ANFIS)

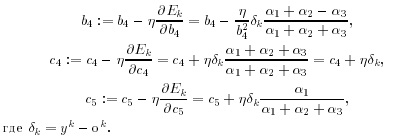

Корректировка параметров системы здесь производится в соответствии с ранее рассмотренным подходом. Так, например, настройка коэффициентов b4, c4 и c5 – по формулам:

Соответствующие выражения могут быть получены и для остальных коэффициентов.

Нечеткие и гибридные нейронные сети

Интеллектуальные информационные системы в условиях неопределенности и риска

С помощью символьной обработки информации не удается решить прикладные задачи многих предметных областей, если для них невозможно получить полную информацию и если их определение недостаточно полно. Такая ситуация характерна для:

Выходом является использование систем, основанных на мягких вычислениях, которые включают в себя:

Нечеткие нейронные сети с генетической настройкой параметров (гибридные системы) демонстрируют взаимное усиление достоинств и нивелирование недостатков отдельных методов:

Нечеткие множества

Понятие нечетких множеств (fuzzy sets) как обобщение обычных (четких) множеств было введено Л.Заде в 1965 г.. Традиционный способ представления элемента множества

Тип среды передачи информации

По типу среды передачи сети разделяются на:

проводные коаксиальные, на витой паре, оптоволоконные

беспроводные с передачей информации по радиоканалам, в инфракрасном диапазоне.

Топология компьютерных сетей

Способ соединения компьютеров в сеть называется её топологией.

Одноранговые и иерархические сети

С точки зрения организации взаимодействия компьютеров, сети делят на одноранговые (Peer-to-Peer Network) и с выделенным сервером (Dedicated Server Network).

Недостатки:

В условиях одноранговых сетей затруднено решение вопросов защиты информации. Поэтому такой способ организации сети используется для сетей с небольшим количеством компьютеров и там, где вопрос защиты данных не является принципиальным.

Две технологии использования сервера

Различают две технологии использования сервера: технологию файл-сервера и архитектуру клиент-сервер.

В первой модели используется файловый сервер, на котором хранится большинство программ и данных. По требованию пользователя ему пересылаются необходимая программа и данные. Обработка информации выполняется на рабочей станции.

Типы сетей: одноранговые, серверные, гибридные

Сети на основе сервера

Сеть на основе сервера (серверов) представляет собой распределенную систему, компонентами которой являются клиенты, запрашивающие некоторые ресурсы или сервисы, и серверы, их представляющие

Здесь, сервер — это высокопроизводительный компьютер, обслуживающий клиентсткие подключения. Такое определение является не полным и не отражает всего смысла клиент-серверной архитектуры, но широко используется при проектировании и реализации компьютерных сетей.

Выделенный сервер (dedicated server) выполняет специальные, серверные, приложения (в Windows — службы, в UNIX — демоны), которые представляют определенные услуги: доступ к данным, обмен сообщениями, удаленный запуск приложений и т.п.

Сетевые ресурсы в такой сети концентрируются на сервере, он же представляет услуги централизованного управления этими ресурсами.

Клиентами сети на основе сервера являются компьютеры пользователей, которые обращаются к серверу за услугами по решению прикладных задач, таких как работа с общими файлами, отправка и получение электронной почты, ресурсоемкие вычисления, доступ в Интернет и т.п.

Одноранговая сеть представляет собой распределенную среду, в которой все узлы равноправны. Компьютеры такой сети могут функционировать как в качестве клиентов, так и серверов (рис. 2).

Пользователи одноранговой сети самостоятельно решают, какие ресурсы (в первую очередь файловые) на своем компьютере сделать общедоступными по сети. Децентрализованное управление ресурсами требует от пользователей повышенного уровня компьютерной грамотности, чтобы работать и как пользователю, и как администратору своего компьютера.

Гибридные сети

Полная децентрализация в одноранговых сетях, насчитывающих сотни и тысячи компьютеров, приводит к сложностям в управлении ими. Эта проблема отчасти решается добавлением координационного сервера в структуру сети (рис. 3). На сервер возлагаются задачи контроля за состоянием сети, представления списка доступных ресурсов и общего управления. Например, клиенты могут обращаться к такому серверу для авторизации, после чего способны взаимодействовать друг с другом непосредственно.

Архитектура «Клиент-сервер»

«Клиент — сервер» (англ. client–server) — вычислительная или сетевая архитектура, в которой задания или сетевая нагрузка распределены между поставщиками услуг, называемыми серверами, и заказчиками услуг, называемыми клиентами. Фактически клиенти сервер — это программное обеспечение. Обычно эти программы расположены на разных вычислительных машинах и взаимодействуют между собой через вычислительную сеть посредством сетевых протоколов, но они могут быть расположены также и на одной машине. Программы-серверы ожидают от клиентских программ запросы и предоставляют им свои ресурсы в виде данных (например, загрузка файлов посредством HTTP, FTP, BitTorrent, потоковое мультимедиа или работа с базами данных) или в виде сервисных функций (например, работа с электронной почтой, общение посредством систем мгновенного обмена сообщениями или просмотр web-страниц во всемирной паутине). Поскольку одна программа-сервер может выполнять запросы от множества программ-клиентов, её размещают на специально выделенной вычислительной машине, настроенной особым образом, как правило, совместно с другими программами-серверами, поэтому производительность этой машины должна быть высокой. Из-за особой роли такой машины в сети, специфики её оборудования и программного обеспечения, её также называют сервером, а машины, выполняющие клиентские программы, соответственно, клиентами.

Дата добавления: 2018-06-27 ; просмотров: 2249 ; Мы поможем в написании вашей работы!