что такое гибкие задачи это

Правильный тайм-менеджмент, или как всё успеть в рабочее время

К сожалению, приходится каждый раз удивляться, тому, что в нашу эпоху большого количества обучающей информации, разнообразия тренингов и профессиональных коучей, все еще большое количество компаний на рынке не придают значения планированию рабочего времени своих сотрудников. Если вы решили построить в своей компании эффективный отдел продаж, данный вопрос никак нельзя упускать из виду. Поэтому продолжим.

Уважаемые руководители, давайте сегодня попробуем вместе* с вами составить примерный ежедневный план работы менеджера по продажам для того, чтобы лучше понять необходимость и важность данного процесса и поделиться своим опытом в решении вопроса планирования. Ваша основная задача — научить планировать свою работу менеджеров отдела продаж. Хотя, конечно же, планирование необходимо всем сотрудникам компании, но мы говорим об отделе продаж.

* Под словом вместе, я подразумеваю, что каждый составляет примерный план работ, приемлемый для работы в его компании, а в комментариях к данному посту делится своими соображениями. Буду признательна за ваш опыт.

Разделим задачи на «жесткие» и «гибкие»

«Жесткие задачи» — задачи, строго привязанные ко времени:

«Гибкие задачи» — задачи, не привязанные строго ко времени исполнения, но имеющие дедлайнов, вы можете решить эту задачу в любое свободное от жестких задач время, без срыва срока завершения*.

*«Гибкая» задача может перейти в категорию «жесткой», если время, выделенное на ее исполнение, было затянуто, а до дедлайна осталось как раз столько времени, сколько необходимо на ее решение.

Составление плана работы отдела продаж

После разделения наших задач, первым делом вносим в рабочий план все «жесткие» задачи

План работы после внесения жестких задач

Жесткие задачи вносятся в план дня, недели, месяца по мере их появления. То есть желательно иметь под рукой еженедельник, а на компьютере CRM (если жесткая задача переноситься на другой день, автоматизированная система упростит процесс переноса задачи, без траты времени на повторное ее создание).

* Важно при создании задач учитывать время, необходимое полностью на решение данной задачи. Например, при создании встречи учитывайте также время, необходимое на дорогу и небольшой отдых между встречами для того, чтобы провести анализ и собраться с мыслями. В противном случае, вы рискуете сорвать запланированные дедлайны, и ваше планирование рискует превратиться в примерный план работ.

Приступаем к внесению «гибких» задач

Прежде чем планировать «гибкие» задачи, необходимо разделить их на группы по степени срочности и оптимальности решения. Наиболее срочные задачи лучше вносить в первые освободившиеся от жетских задач «окна».

Оптимальность задач влияет напрямую на время их решения. Например, наиболее оптимальное время для звонков — либо утро (чтобы назначить встречу в день звонка), либо вечером (чтобы назначить встречи на последующие дни). Соответсвенно, лучше всего приурочить к данному процессу определенный промежуток времени, когда менеджер сможет сделать все звонки и наиболее результативно. Или, например, подготовку к встрече резонно проводить перед самими встречами, то есть задачу по подготовке оптимально вносить в первую половину дня.

Получаем примерно такой план на день, заполняя оставшиеся свободные поля гибкими задачи с учетом их срочности и оптимальности.

Подведем итоги

Планирование должно быть ежедневным.

Устанавливайте реальные дедлайны, чтобы укладываться в сроки решения задач и не передвигать последующее планирование. Но не растягивайте время выполнения, Вы должны успевать решить все поставленные на день задачи.

Задачи могут быть не решены в этот день по различным причинам. У вас должен быть список гибких задач, которыми вы можете заменить образовавшиеся пробелы.

Учитывайте также классификацию задач на регулярные и нерегулярные. Регулярные могут быть сразу внесены в ежедневное планирование.

Планирование менеджеры должны делать реальное, по которому будут работать. Порой сотрудники составляют планы для «отмазки» руководителю, чтобы отстал. Попробуйте продать своим менеджерам идею важности составления регулярных планов и использование планирования в работе.

Расскажите о плюсах планирования:

Организованной вам работы отдела и продуктивных менеджеров по продажам.

Written by Лия Журавлёва

Руководитель направления продаж компании «Лидмашина». Начала свою работу в продажах продавцом-консультантом, на текущий момент занимает должность руководителя отдела продаж. За время работы пробовала себя в розничных продажах, занималась «холодными» телефонными обзвонами и вела переговоры о сотрудничестве в B2B-секторе. Работала на руководящей позиции в крупных федеральных компаниях: «2 GIS» и «Эр-телеком Холдинг» (бренд Дом.ру). На сегодняшний момент работает в консалтинговом агентстве по интернет-маркетингу «Лидмашина».

3 комментария for “Правильный тайм-менеджмент, или как всё успеть в рабочее время”

Никита

Интересный вариант деления задач. Часто ломаю голову над тем, где вести списки дел? На бумаге так приятно зачёркивать выполненное, но на электронных устройствах всё проще, хотя и надо немного напрячься сначала с синхронизацией. Вы чем пользуетесь?

Лия Журавлева

Никита, инструментов планирования большое количество, вопрос привычки. Главное, чтобы все задачи были в одном месте.

Так как в специфику моей работы входит общение с клиентами, я использую для планирования задач по переговорам с ними CRM-систему. Помимо общения с клиентами, я фиксирую в CRM и внутренние задачи. Очень удобно, что все дела занесены в одну систему. Рекомендую всем, кто работает в отделе продаж.

Айдар

Жесткое или гибкое планирование? Что выбрать?

Если вы, как и я, любите структурировать свой день и знать, что вы будете делать завтра, то у вас наверняка случалось так, что появлялись незапланированные дела, которые срочно надо решить/сделать.

В статье, посвященной тому, как я планирую свою неделю, ссылка на статью тут, я рассказал про «фиксированное планирование». Но жизнь штука непредсказуемая, именно поэтому необходимо адаптировать свой график, под незапланированные, но в то же время неотложные дела.

Разберемся с понятийным аппаратом, который присутствует в статье:

Когда ситуация +/- штатная, фиксированное планирование очень хорошо помогает «разогнаться», набрать ритм и щелкать задачки, как орешки 🙂

Но бывает, что наступают «переходные» моменты, например, переезд в другую квартиру, другой город / страну. Даже переезд на лето на дачу. Тоже нестандартная ситуация.

Инструменты фиксированного планирования у меня в основном это компьютерные программы Notion и Evernote и Google Calendar. Все эти приложения есть и в мобильной версии, так что всегда под рукой.

Иногда это доходит вплоть до того, что я расписываю, что буду есть в конкретный день, чтобы не покупать лишнего и не пришлось выкидывать еду.

Бывает и такое, да 😀

Итак, в гибком планировании принципы немного другие.

Во-первых, необходимо разобрать именно эти гибкие задачи. Да, иногда придется пожертвовать блоками, но исхожу из того, что чем быстрее разберусь с гибкими задачами, тем раньше приступлю к фиксированным.

Что вы думаете о гибком и фиксированном планировании? Какой подход используйте сами? Дайте знать об этом в комментариях, пообщаемся:)

Не забывайте переходить в Telegram-канал.

Считаю что планировать жестко, расписания дня, это планирование ради планирования.

Использовать гибкие приемы, в данном «контексте» распорядка дня, это равносильно спланировать в уме. Для этого не требуется специальные навыки или инструменты.

КанБан, с приоритетными маркерами, для таких операционных задач подходит, но он да, не привязан ко времени, то есть привязан, но плохо планируется во времени, если не точных данных о том сколько то или иное действие займет времени.

Есть список задач, у них разные приоритеты.

Они поступают, от приоритета, вы их исполняете, закрываете, либо переносите дату.

А планирование завтрака, это уже перебор, как по мне, где ваш дух авантюризма? 🙂

Гибкие и жесткие задачи: что это такое и как их «подружить»

К счастью, существует несложная методика, которая позволяет преодолеть все эти трудности и составить вполне работоспособный и выполнимый план. Сегодня мы с вами выясним, что такое гибкие и жесткие задачи, и как учесть их особенности при планировании дня.

Три вида задач

Прежде чем разбираться с планированием, давайте внимательно посмотрим на те «кирпичики», из которых будет строиться наш список дел.

В современном выделяют три вида задач: жесткие, гибкие и «бюджетируемые». Рассмотрим их по порядку.

Жесткие задачи

Жесткие задачи (они же «встречи») — это дела, привязанные к конкретному времени. Например:

Сколько таких задач будет в ежедневном расписании — зависит от специфики вашей работы и образа жизни. Скажем, у политика или руководителя крупной корпорации жесткие задачи могут занимать большую часть расписания. А у домохозяйки или фрилансера таких задач может быть от силы 1–3 штуки в день.

Гибкие задачи

Гибкие задачи — это задачи, не привязанные к конкретному времени, их можно выполнять когда угодно. Например:

Чаще всего именно такие задачи и составляют львиную долю в любом списке дел. К гибким относится большая часть задач по работе или по дому, а также большинство регулярных (повторяющихся) задач.

Гибкие — это не значит необязательные. У таких задач может быть даже свой дедлайн, например, «сдать отчет к пятнице» или «заплатить по ипотеке до » (иначе начислят пени). Однако выполнить эти дела можно в любое удобное время.

Иногда выполнение гибких задач зависит от наличия того или иного контекста. Например, чтобы проверить электронную почту, понадобится компьютер или телефон, а чтобы купить продукты, нужно находиться в магазине.

Бюджетируемые задачи

Бюджетируемые задачи — это разновидность гибких задач. К ним относятся дела, на выполнение которых отведено какое-то конкретное время. Например:

У бюджетируемых задач тоже нет привязки к конкретному времени, однако сами они требуют определенных временных затрат.

Бюджетируемые задачи могут быть и регулярными. Предположим, что проект требует от нас 10–20 часов работы. Полностью потратить весь день на него нельзя: у нас есть множество других дел, которые тоже нужно выполнять. Решение простое: сделать проект регулярной бюджетируемой задачей и заниматься им по 1–2 часа ежедневно.

Алгоритм планирования

Возникает закономерный вопрос: а как совместить эти три вида задач, если все они присутствуют в нашем списке дел?

Для решения этой проблемы лучше всего подходит алгоритм планирования. Эта техника с некоторыми вариациями была описана двумя специалистами по — Дэвидом Алленом и Глебом Архангельским. Суть алгоритма в том, чтобы выполнять гибкие задачи в порядке их приоритетности в «окнах» между жесткими задачами. Подобный план можно легко составить как в бумажном, так и в электронном органайзере.

Алгоритм планирования состоит из 5 этапов:

Этап 1. Составить список гибких задач

Запишите все сегодняшние задачи, которые не привязаны к конкретному времени. В список можно включить входящие задачи, дела из недельного или месячного плана, а также то, что не сделано вчера. Вполне возможно, что значительную часть вашего списка составят регулярные задачи: электронные органайзеры добавят их автоматически.

Если вы используете бумажный ежедневник или блокнот, то в них обычно слева располагают часовую сетку для жестких задач, а справа — список дел. В некоторых ежедневниках для гибких задач используется чистая половина листа.

В результате у вас должно получиться примерно следующее:

На этом этапе не нужно размышлять, что важно, а что не очень — это вы сделаете на следующем этапе. Пока просто запишите все дела, которые сегодня желательно выполнить.

Для гибких задач лучше использовать формулировки. То есть, не «поговорить с Ивановым о поставках», а «заключить с Ивановым договор о поставках».

Этап 2. Выделить приоритетные гибкие задачи

Определите 2–3 самых приоритетных дела (например, с помощью матрицы Эйзенхауэра). Обычно это или важные и неотложные задачи, или дела, которые работают на достижение стратегических целей. Такие задачи лучше обозначить, например, выделить красным цветом.

Именно с этих отмеченных задач и следует начинать работу. По желанию можно расставить приоритеты и для оставшихся задач, чтобы видеть оптимальный порядок их выполнения.

Важно понимать, что все задачи не могут первоочередными, иначе пропадает всякий смысл в расстановке приоритетов. Особо выделить стоит лишь 20–30% от общего списка дел: этого более чем достаточно.

Этап 3. Бюджетировать время на крупные приоритетные задачи

Для крупных приоритетных задач напишите, сколько времени они займут:

Обычно бюджетируют время только на приоритетные дела, поскольку до второстепенных задач руки могут так и не дойти. Впрочем, здесь нужно руководствоваться своим опытом и интуицией.

При бюджетировании учитывайте запас времени на непредвиденные обстоятельства. Например, вы садитесь писать отчет, и в этот момент начальник просит вас срочно проверить заказ для особо важного клиента. Как раз для подобных случаев рекомендуется закладывать в резерв до 40% времени, отведенного на задачу.

Этап 4. Запланировать жесткие задачи

На сетке ежедневника или электронного органайзера расположите все задачи, жестко привязанные к конкретному времени:

Не забывайте про время, которое необходимо для подготовки к жесткой задаче. Например, если у вас назначена встреча, добавьте в свой план время на дорогу. А если выступление, то зарезервируйте хотя бы десять минут на то, чтобы полистать свои записи и собраться мыслями.

Иногда случаются мелкие неувязки, которых расписанный по минутам план может «поехать». Например, организаторы выступления не успели вовремя загрузить ваши слайды. Или: у них сгорел проектор, и они судорожно ищут запасной. Или: вы впервые в здании и не можете сразу найти нужную комнату, а спросить, как назло, не у кого. Закладывайте 5–10 минут на такие организационные нестыковки.

Этап 5. Выполнение плана

Гибкие задачи выполняют в порядке их приоритетности в «окнах» между жесткими задачами.

Если приоритетная задача относится к бюджетируемым, вы сможете сразу увидеть, помещается она в «окно» или нет. Если не помещается, а выполнять ее частями нельзя, перенесите ее в следующее подходящее для этого «окно».

Бюджетируемые задачи можно вписать в сетку между жестких задач, а можно оставить в «гибком списке». Это зависит от возможностей вашего органайзера и личных предпочтений.

Невыполненные гибкие задачи, если они актуальны, переносят на следующий день.

Если задача переносилась несколько раз подряд, подумайте: а действительно ли ее так необходимо выполнять? Если да, попробуйте или повысить ее приоритет (выполнить в первую очередь), или переформулировать.

Заключение

планирование — это отличное решение, если ваш день насыщен встречами, выступлениями и другими подобными мероприятиями. Чтобы выжать максимум из этой техники, учтите следующее:

1. Чем больше «воздуха» в вашем плане, тем больше шансов, что план будет выполнен. День, расписанный по минутам, легко может «развалиться» при появлении неожиданных дел.

2. Добавляйте в свой план «зеленые зоны», то есть промежутки времени, на которые ничего не запланировано. С их помощью вы сможете спасти свое расписание в случае появления непредвиденных задач и форс-мажоров.

2. Избегайте ненужных жестких задач. Не стоит делать задачу жесткой, если она может быть гибкой. Например, если вы можете поговорить с коллегой в любой момент, не нужно планировать беседу с ним на конкретное время.

Чем меньше в расписании жестких задач, тем больше у вас пространства для маневра.

Тайм-менеджмент: 15 методов эффективного управления временем

Что такое тайм-менеджмент

Экономист Питер Друкер писал, что менеджмент будет все больше выходить за рамки коммерческих предприятий, где появился в попытке организовать производство вещей.

Тайм-менеджмент — это техники и методы для управления временем. Это самоорганизация и управление собой. Тайм-менеджмент помогает человеку или компании планировать время и экономить ресурсы.

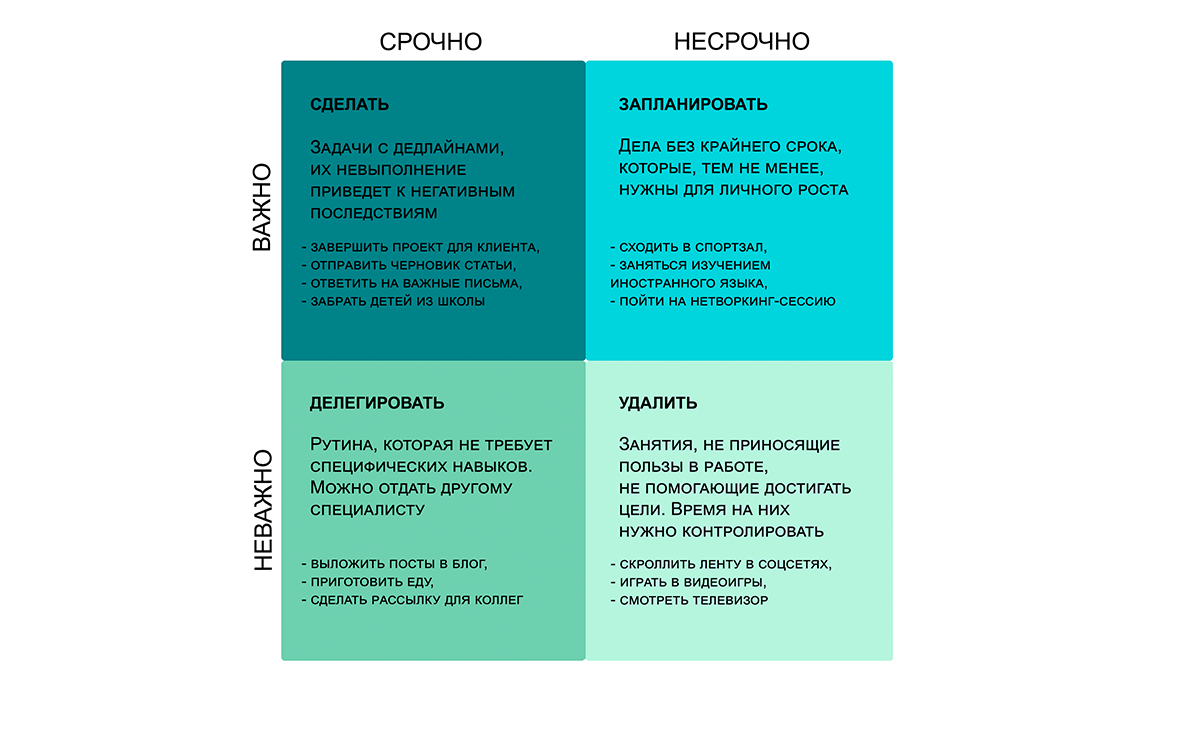

Например, если завалило работой, а вы не знаете, за что браться в первую очередь, следует расставить приоритеты. Матрица Эйзенхауэра помогает разобраться, какие задачи срочные и важные, а какие просто отвлекают.

Чем больше задуманного мы успеваем сделать, тем лучше качество нашей работы и жизни в целом. А в условиях цифровой трансформации и ускорения изменений, четкое распоряжение временем помогает сохранять фокус на целях и не отклоняться от курса.

Принципы тайм-менеджмента

Практически все существующие методы управления временем состоят из трех компонентов: приоритизации, планирования и структурирования.

Большая часть техник тайм-менеджмента опирается на структурирование и приоритизацию, и только малая часть — сложная комбинация всех трех принципов. Мы разберем 15 лучших методов тайм-менеджмента: от простых техник к сложным системам управления.

Лучшие методы тайм-менеджмента

1. Подготовка с вечера

Подготовка с вечера подойдет тем, кому трудно вставать рано утром — совет психолога Ника Уигнала [1]. Записывайте рабочие и личные задачи на завтра в конце рабочего дня. Так вы поймете свою нагрузку заранее и распределите задачи без утренней спешки. Можно готовить вечером план задач, рабочую одежду или обед с собой, если вы работаете вне дома.

2. Хотя бы N минут

Метод помогает справиться с прокрастинацией — откладыванием задач «на потом», даже если это важные или срочные дела. Если вы не хотите ничего делать, попробуйте начать хотя бы с нескольких минут на задачу: пять или десять. По мнению Джулии Мюллер, профессора Университета Лейпцига, так у человека останется право передумать, и оно повышает чувство контроля над ситуацией. Он перестает думать, что его принуждают делать что-то, чего он делать совершенно не хочет [2], поэтому дальнейшая работа идет легче.

3. Дедлайны

Ставьте четкие сроки сдачи работы — дедлайны. Понятные сроки стимулируют работать быстрее и помогают справиться с прокрастинацией. Исследователи Массачусетского технологического института выяснили, что даже самостоятельно установленные дедлайны помогают сдвинуть дела с мертвой точки [3]. При этом такие сроки работают хуже внешних дедлайнов, которые ставит руководитель или конкурсная комиссия. В личных делах внешним куратором может быть друг, коллега или родственник.

4. Поедание «лягушки»

Бизнес-тренер Брайан Трейси предлагает съедать «лягушку» каждое утро [4]— делать самую сложную и неприятную задачу самой первой. С утра мозг меньше нагружен информацией, поэтому вам будет проще справиться с трудным делом. После такой задачи все остальные покажутся пустяковыми и на них по-прежнему останутся силы.

5. Мелкие задачи

Это полная противоположность предыдущему методу. Делайте мелкие задачи — на 1–2 минуты — первыми, по возможности в тот же момент. Например, проверьте почту и оборудование, отправьте запросы или раздайте задачи. Это правило взято из метода Getting Things Done (GTD) бизнес-тренера Дэвида Аллена [5].

6. Автофокус

Метод «автофокуса» подойдет людям, которые часто работают с задачами без дедлайна. Два предыдущих принципа обязывают выбирать дело, и это чувство обязанности вызывает отторжение. Автор метода Марк Форстер считает [6], что сначала следует выписать все дела в единый список, а потом медленно его прочитать, пока не захочется остановиться на одной задаче. Объем задачи не имеет значения, важнее желание сделать ее прямо сейчас. Если получилось завершить дело сегодня — вычеркните его. Не получилось — перенесите в конец списка, и прочитайте его заново.

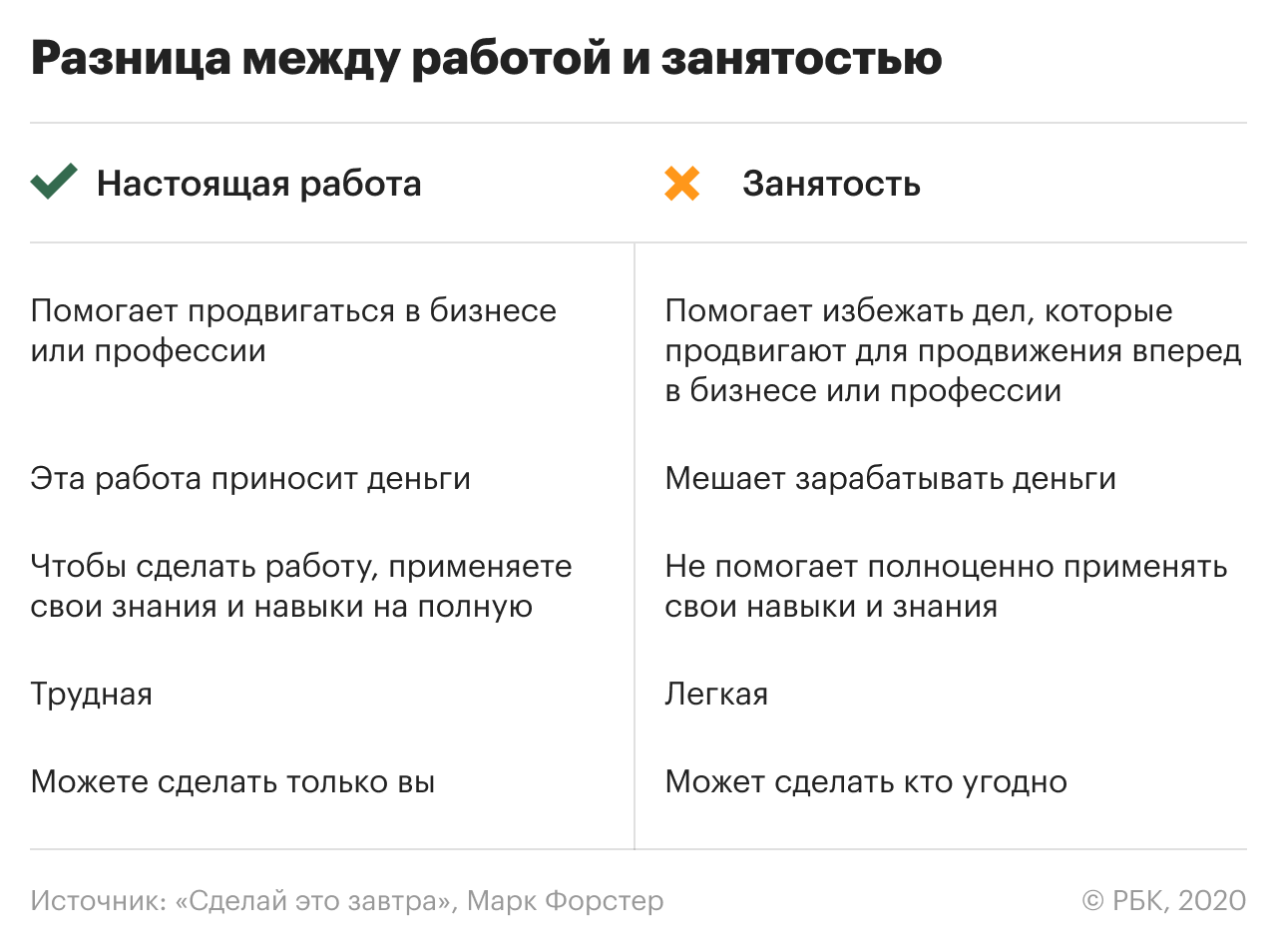

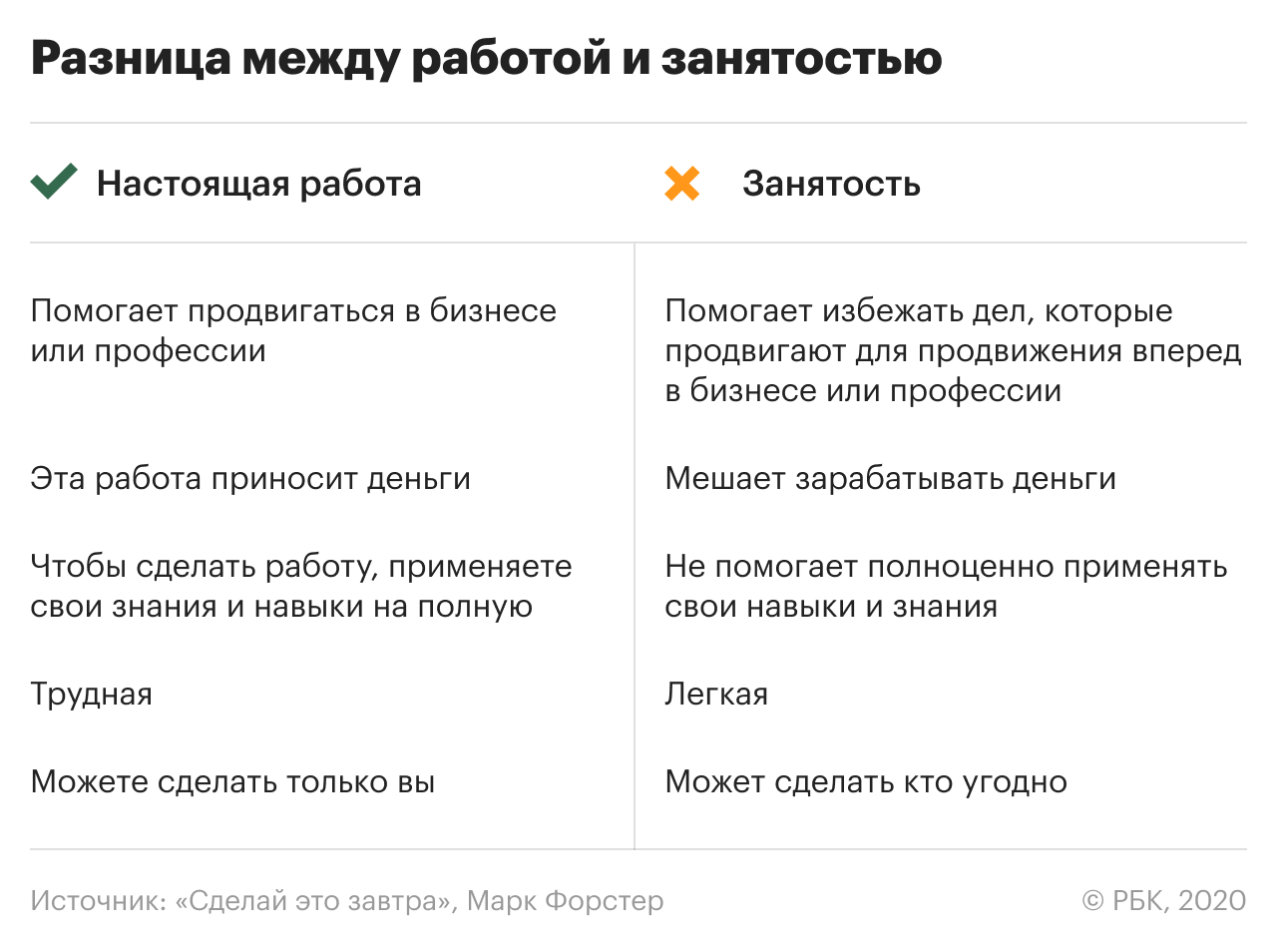

7. Сделайте это завтра

Автор книги «Сделай это завтра» [7] Марк Форстер рекомендует не браться за срочные задачи сразу, а откладывать их на завтра. Для этого нужно вести закрытые списки дел. В закрытый список невозможно добавить новую задачу, но можно занести в список на следующий день. Такой подход помогает сохранять фокус на текущих делах и делать только свою работу.

Форстер разделяет «свою настоящую работу» и «занятость». Настоящая работа помогает продвигаться в бизнесе или профессии. Здесь вы полноценно применяете свои навыки и знания. Часто выходите из зоны комфорта — делаете то, чего не делали раньше. Работать по-настоящему сложно, такая работа может вызывать небольшое сопротивление.

Занятость появляется, когда вы откладываете настоящую работу ради мелких задач. Деятельность — не то же самое, что действие. Если работа вызывает ощущение перегруженности, но не кажется сложной, — скорее всего, это занятость. Настоящая работа бывает сложной, но не заставляет чувствовать себя «белкой в колесе».

8. Деление большой задачи

Эту технику также называют поеданием салями или слона по кусочкам. Глобальная задача может испугать объемом. Чтобы к ней приступить, следует разложить большую задачу на небольшие этапы, декомпозировать. Например, «запуск нового проекта» звучит громко и давит ответственностью. Но когда в нем появляются конкретные шаги, становится проще: «начать исследование аудитории» → «поговорить с Сашей по пунктам анализа» → «изучить результаты» → «подготовить макет по результатам исследования». Задача «обрастает» конкретикой и уже не кажется невыполнимой миссией.

9. Одна задача в один промежуток времени

Многозадачность в интеллектуальном труде не работает. В 2009 году исследователи из Университета Стенфорда провели эксперимент [8]. Они выяснили, что когда человек делает несколько интеллектуальных дел одновременно, например, читает и разговаривает по телефону, то хуже запоминает и содержание разговора, и прочитанное. При этом не может определить, какая информация была важной, а какую можно было опустить. Если человек работает только над одним делом в один промежуток времени, он лучше справляется с задачей и хорошо запоминает информацию.

10. Методы фиксированного времени

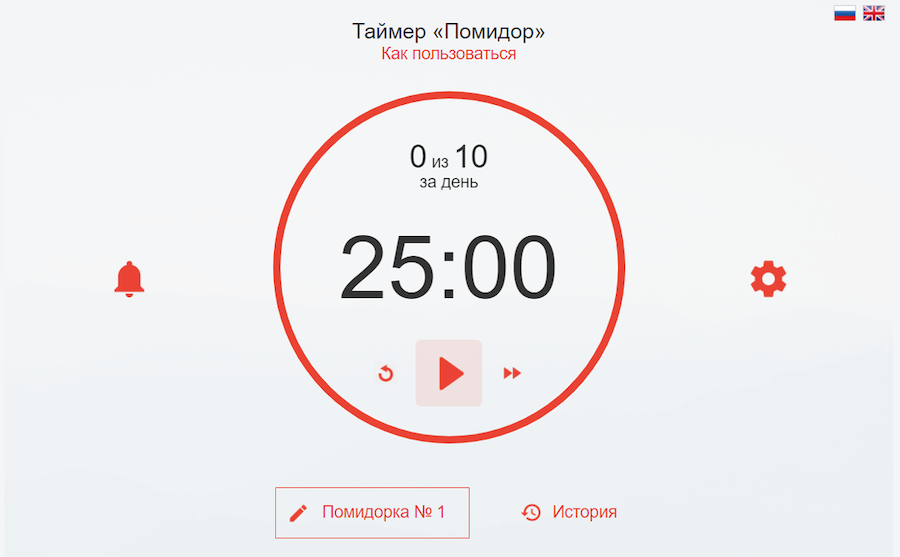

Сюда относят методы работы по таймеру. Если завести привычку работать по таймеру, вы будете знать цену своему времени, работать продуктивнее, научитесь управлять ожиданиями, натренируете силу воли и предотвратите выгорание.

Техника Pomodoro. Метод помидора — это «система 25 минут» Франческо Чирилло. «Помидором» называют отрезок времени в 30 минут — 25 минут на работу и пять минут на отдых. Вы работаете 25 минут, делаете пятиминутный перерыв, затем снова уходите в работу. Через каждые четыре повтора — перерыв 30 минут.

Кстати, таймер называется «помидорным» потому, что Франческо Чирилло вначале использовал небольшой кухонный таймер в виде помидора.

Метод «90 на 30» Тони Шварца [9] и метод «52 на 17», который появился в результате исследования сервиса The Muse [10], строятся по похожему принципу. Первое значение — время в минутах, которое нужно отводить для работы, второе — время для перерыва.

Можно сказать, что это модификация дедлайнов, но в них жестко ограничивается само время на работу. Обилие коротких перерывов помогает «разгружать мозг», сменить деятельность и отвлечься.

Если хотите попробовать методы на практике, помните, что в них одинаково важны не только промежутки работы, но и промежутки отдыха. Чтобы методы работали, важно отдыхать и возвращаться к задаче в установленное время.

11. Принцип девяти дел

Этот метод основан на иерархии задач. Согласно принципу, в течение дня нужно «закрыть» одну крупную задачу, три задачи поменьше и пять мелких. Подходят дела вроде подготовки к встрече с будущими клиентами, и задачи попроще, например покупка корма питомцу. Так домашние дела не пропадают из вида и входят в расчет собственной нагрузки.

Вариация этого метода — «принцип трех дел» Криса Бейли [11]. Этот метод поможет тем, кто легко погружается в рутину и не уделяет должного внимания своим долгосрочным целям. По мнению Бейли, нужно завершать три дела в день, которые приближают вас к достижению глобальной цели. Например, час в день делать грамматические упражнения на английском или сформировать заявку на стипендию, если ваша глобальная цель — учеба за рубежом.

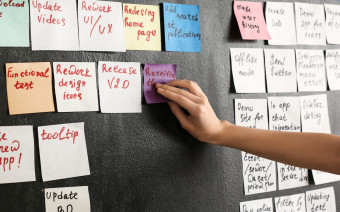

12. Канбан

Канбан — это метод организации работы, чтобы распределять нагрузку между людьми и делать работу точно в срок. Метод помогает видеть нарастающий темп работы и ничего не забывать.

Классический канбан — это таблица с тремя столбцами «Нужно сделать», «В работе» и «Сделано». Но столбцов может быть и больше, например, по количеству этапов в вашем проекте или на производстве, а их названия также могут меняться по усмотрению компании.

Все дела по умолчанию заносятся в первый столбец отдельной строкой или на отдельном стикере, карточке. Потом они перетаскиваются из одного в другой, пока, не попадут в последний столбец. Благодаря такому «перетаскиванию» можно легко отследить прогресс отдельного человека и всей команды.

13. Хронометраж

Экономист и автор книг по тайм-менеджменту Глеб Архангельский считает, что в основе планирования — понимание, где время расходуется эффективно, а где не очень. Архангельский предлагает планировать в три этапа.

14. Матрица Эйзенхауэра

Система ведения дел и приоритизации, которую придумал 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр в середине XX века. Все текущие и будущие дела распределяют по четырем категориям матрицы в зависимости от их срочности и важности. Матрицей сложно пользоваться постоянно, но можно периодически к ней возвращаться, если завалило работой и домашними делами. Вот как ей пользоваться.

15. Тайм-менеджмент по хронотипу

Метод подойдет тем, кто хочет составить для себя идеальный распорядок дня. Кандидат медицинских наук и клинический психолог Майкл Бреус считает [12], что существует четыре хронотипа. У каждого из них свое идеальное время для пробуждения, пик продуктивности и режим сна:

Бреус считает: если подстроить личное и рабочее расписание под собственные биоритмы, качество жизни станет намного лучше.

Приложения для управления временем

Эти приложения пригодятся, чтобы управлять задачами. Они подходят для большинства методов тайм-менеджмента из нашего списка.

Книги по тайм-менеджменту

Эти книги дополняют статью и раскроют техники подробнее.

Читайте также на РБК Трендах: