что такое генератор постоянного тока

ЧТО ТАКОЕ ГЕНЕРАТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА

Генератор постоянного тока предназначен для преобразования кинетической энергии в электрическую. Используется в качестве источника электроэнергии в тепловозах, автомобилях, промышленных установках и т.д.

Представляет собой обратимую электрическую машину. В зависимости от схемы подключения может работать как генератор или как электродвигатель.

Принцип действия генератора постоянного тока основан на физическом явлении электромагнитной индукции. Заключается в том, что если проводник передвигается в магнитном поле, в нем возникает электрический ток. Такой ток называется индукционным.

Схематично это явление можно описать следующим образом. Если проводник, например, медную проволоку в виде рамки поместить между двумя полюсами подковообразного магнита, он будет находиться в постоянном магнитном поле.

Затем начнем вращать эту рамку. В процессе вращения она будет пересекать магнитный поток. Вследствие этого, внутри проволоки индуцируется электродвижущая сила э.д.с.

Если концы этой рамки соединить, то под воздействием э.д.с., потечет индукционный ток. Если включить в эту цепь амперметр, он покажет наличие в ней тока. Это и есть самый простой макет генератора.

Для того, чтобы подключить рамку к электрической цепи, ее крепят к полукольцам. Две щетки контактируют с вращающимися полукольцами поочередно, и через них индукционный ток поступает далее в электрическую цепь. Полукольца устанавливают на оси, вокруг которой вращается рамка. Это упрощенная схема коллектора.

Когда рамка переходит через горизонтальное положение (нейтраль), щетки одновременно переключаются с одного полукольца на второе. В этот момент стороны рамки магнитных силовых линий не пересекают. В таком положении э.д.с. и, соответственно, ток равны 0. Благодаря этому переключение щеток не сопровождается искрением.

Величина э.д.с. (Е) меняется по синусоидальной траектории, с пиками при прохождении рамкой вертикальных положений. В эти моменты она перпендикулярно пересекает максимум силовых линий. Нулевые значения отмечаются при прохождении нейтрали. После ее пересечения э.д.с. меняет свое направление.

В свою очередь, коллектор, чередуя каждые пол оборота полукольца на щетках, выпрямляет переменную э.д.с. На выходе получается пульсирующий, в виде выпрямленной синусоиды, постоянный ток.

КАК НА ВЫХОДЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ПОСТОЯННЫЙ ТОК

Для того, чтобы можно было пользоваться генератором, как источником энергии, ток нужно сгладить. Если увеличить количество рамок до двух и расположить их перпендикулярно друг другу. Тогда пиковые значения Е и, соответственно, тока будут возникать уже каждые четверть оборота.

Если их соединить последовательно, индуцируемый ток будет суммироваться. А его выходная характеристика будет иметь вид двух, смещенных между собой на четверть периода выпрямленных синусоид. Пульсация значительно уменьшится.

Если количество последовательных рамок еще увеличивать, тогда значение тока будет все больше приближаться к идеальной прямой. Кроме того, величина электродвижущей силы напрямую зависит от длины проводника. Поэтому количество рамок делают большим, а их совокупность и составляет обмотку вращающейся части генератора — якоря.

Для последовательного соединения витков обмотки, конец предыдущего нужно соединить с началом следующего. Делают это на полукольцах или, как их называют, пластинах. Их количество будет равняться количеству витков.

Другим фактором, влияющим на величину Е, является сила магнитного поля. Индукция магнитного потока обычного магнита слишком маленькая, а потери в среде между двумя полюсами наоборот очень большие.

Для решения первой проблемы вместо постоянного магнита используют гораздо более сильный электромагнит. Для решения второй проблемы сердечник якоря выполняют из стали. Также уменьшают до самого минимума зазор между якорем генератора и полюсами электромагнита.

Ток, протекающий в якоре, образуют своего рода электромагнит, и создает свое магнитное поле. Это явление называется реакция якоря. В нем также возникает реактивная э.д.с. Вместе они искажают магнитное поле. Чтобы это скомпенсировать, устанавливаются добавочные полюса. Они включаются в цепь якоря и полностью перекрывают это негативное воздействие.

Необходимый для работы генератора магнитный поток создается благодаря току, проходящему через обмотки главных полюсов. Этот ток называется током возбуждения. При независимом возбуждении обмотка питается от аккумулятора или другого источника питания. При самовозбуждении питается током якоря.

Благодаря тому, что сердечники полюсов обладают остаточным магнетизмом, они создают небольшой магнитный поток. Если якорь начинает вращаться, этого потока достаточно для появления в витках якоря небольшого индукционного тока.

Этот ток, попадая в обмотку возбуждения полюсов, усиливает рабочий магнитный поток. Это приводит к увеличению тока в якоре и происходит цепная реакция. Таким образом, генератор быстро выходит на расчетную мощность.

Схема возбуждения влияет на характеристики генератора и особенности его применения. Основным его параметром является внешняя характеристика, выражающая зависимость напряжения на выходе от тока нагрузки при заданной частоте вращения и параметрах возбуждения. Также к основным характеристикам относится мощность и КПД, который достигает 90-95%.

УСТРОЙСТВО ГЕНЕРАТОРА ПОСТОЯННОГО ТОКА

Статор состоит из станины, магнитных полюсов, подшипникового щита с подшипниками. Станина — это несущая часть генератора, на которой размещены все его части. Внутри установлены полюсы с сердечниками и обмотками возбуждения. Изготавливается из ферромагнитных материалов.

Ротор или якорь состоит из сердечника, вала, коллектора и вентилятора. В качестве опоры для якоря используются подшипники, установленные на боковых подшипниковых щитах статора.

Преимущества и область применения.

Используются в различных отраслях производства, в строительстве, в промышленных установках, сварочном оборудовании, в машиностроении, на предприятиях металлургической промышленности, в автомобильном, железнодорожном, воздушном и морском, транспорте.

© 2014-2021 г.г. Все права защищены.

Материалы сайта имеют ознакомительный характер, могут выражать мнение автора и не подлежат использованию в качестве руководящих и нормативных документов.

Генераторы постоянного тока

Принцип действия генератора постоянного тока

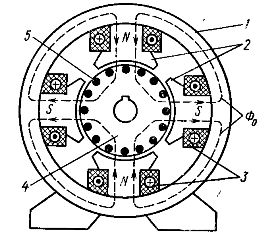

Одной из основных частей машины постоянного тока является магнитопровод, по которому замыкается магнитный поток. Магнитная цепь машины постоянного тока (рис. 1) состоит из неподвижной части — статора 1 и вращающейся части — ротора 4. Статор представляет собой стальной корпус, к которому крепятся другие детали машины, в том числе магнитные полюсы 2. На магнитные полюсы насаживается обмотка возбуждения 3, питаемая постоянным током и создающая основной магнитный поток Ф0.

Рис. 1. Магнитная цепь машины постоянного тока с четырьмя полюсами

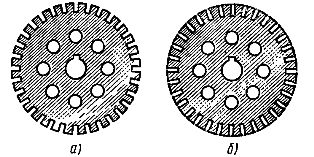

Рис. 2. Листы, из которых набирают магнитную цепь ротора: а — с открытыми пазами, б — с полузакрытыми пазами

Ротор машины набирают из стальных штампованных листов с пазами по окружности и с отверстиями для вала и вентиляции (рис. 2). В пазы (5 на рис. 1) ротора закладывается рабочая обмотка машины постоянного тока, т. е. обмотка, в которой основным магнитным потоком индуцируется э. д. с. Эту обмотку называют обмоткой якоря (поэтому ротор машины постоянного тока принято называть якорем).

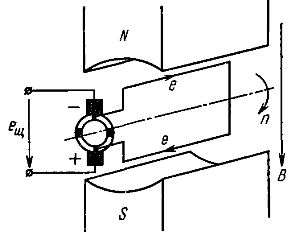

Значение э. д. с. генератора постоянного тока может изменяться, но ее полярность остается постоянной. Принцип действия генератора постоянного тока показан на рис. 3.

Полюсы постоянного магнита создают магнитный поток. Представим, что обмотка якоря состоит из одного витка, концы которого присоединены к различным полукольцам, изолированным друг от друга. Эти полукольца образуют коллектор, который вращается вместе с витком обмотки якоря. По коллектору при этом скользят неподвижные щетки.

При вращении витка в магнитном поле в нем индуцируется э. д. с

где В — магнитная индукция, l — длина проводника, v — его линейная скорость.

Когда плоскость витка совпадает с плоскостью осевой линии полюсов (виток расположен вертикально), проводники пересекают максимальный магнитный поток и в них индуцируется максимальное значение э. д. с. Когда виток занимает горизонтальное положение, э. д. с. в проводниках равна нулю.

Направление э. д. с. в проводнике определяется по правилу правой руки (на рис. 3 оно показано стрелками). Когда при вращении витка проводник переходит под другой полюс, направление э. д. с. в нем меняется на обратное. Но так как вместе с витком вращается коллектор, а щетки неподвижны, то с верхней щеткой всегда соединен проводник, находящийся под северным полюсом, э. д. с. которого направлена от щетки. В результате полярность щеток остается неизменной, а следовательно, остается неизменной по направлению э. д. с. на щетках — ещ (рис. 4).

Рис. 3. Простейший генератор постоянного тока

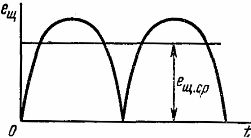

Рис. 4. Изменение во времени э.д.с. простейшего генератора постоянного тока

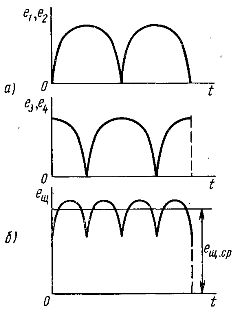

Хотя э. д. с. простейшего генератора постоянного тока постоянна по направлению, по значению она изменяется, принимая за один оборот витка два раза максимальное и два раза нулевое значения. Э. д. с. с такой большой пульсацией непригодна для большинства приемников постоянного тока и в строгом смысле слова ее нельзя назвать постоянной.

Для уменьшения пульсаций обмотку якоря генератора постоянного тока выполняют из большого числа витков (катушек), а коллектор — из большого числа коллекторных пластин, изолированных друг от друга.

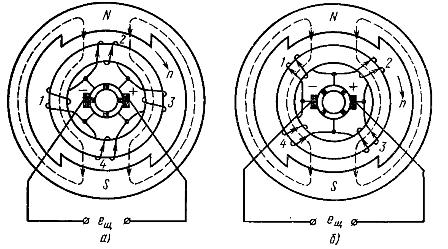

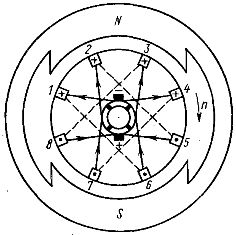

Рассмотрим процесс сглаживания пульсаций на примере обмотки кольцевого якоря (рис. 5), состоящей из четырех катушек (1, 2, 3, 4), по два витка в каждой. Якорь вращается по направлению часовой стрелки с частотой n и в проводниках обмотки якоря, расположенных на внешней стороне якоря, индуцируется э. д. с. (направление показано стрелками).

Обмотка якоря представляет собой замкнутую цепь, состоящую из последовательно соединенных витков. Но относительно щеток обмотка якоря представляет собой две параллельные ветви. На рис. 5, а одна параллельная ветвь состоит из катушки 2, вторая — из катушки 4 (в катушках 1 и 3 э. д. с. не индуцируется, и они обеими концами соединены с одной щеткой). На рис. 5, б якорь показан в положении, которое он занимает через 1/8 оборота. В этом положении одна параллельная ветвь обмотки якоря состоит из последовательно включенных катушек 1 и 2, а вторая — из последовательно включенных катушек 3 и 4.

Рис. 5. Схема простейшего генератора постоянного тока с кольцевым якорем

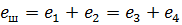

Каждая катушка при вращении якоря по отношению к щеткам имеет постоянную полярность. Изменение э. д. с. катушек во времени при вращении якоря показано на рис. 6, а. Э. д. с. на щетках равна э. д. с. каждой параллельной ветви обмотки якоря. Из рис. 5 видно, что э. д. с. параллельной ветви равна или э. д. с. одной катушки, или сумме э. д. с. двух соседних катушек:

В результате этого пульсации э. д. с. обмотки якоря заметно уменьшаются (рис. 6, б). При увеличении числа витков и коллекторных пластин можно получить практически постоянную э. д. с. обмотки якоря.

Конструкция генераторов постоянного тока

В процессе технического прогресса в электромашиностроении конструктивный вид машин постоянного тока изменяется, хотя основные детали остаются теми же.

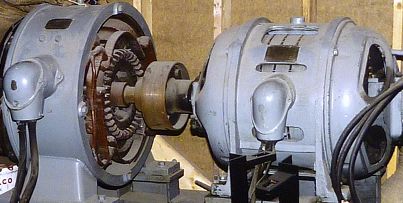

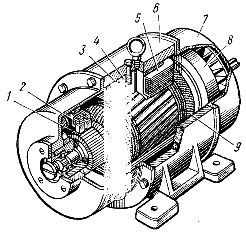

Рассмотрим устройство одного из типов машин постоянного тока, выпускаемых промышленностью. Как указывалось, основными частями машины являются статор и якорь. Статор 6 (рис 7), изготовленный в виде стального цилиндра, служит как для крепления других деталей, так и для защиты от механических повреждений и является неподвижной частью магнитной цепи.

К статору крепятся магнитные полюсы 4, которые могут представлять собой постоянные магниты (у машин малой мощности) или электромагниты. В последнем случае на полюсы насаживается обмотка возбуждения 5, питаемая постоянным током и создающая неподвижный относительно статора магнитный поток.

При большом числе полюсов их обмотки включают параллельно или последовательно, но так, чтобы северный и южный полюсы чередовались (см. рис. 1). Между главными полюсами располагаются добавочные полюсы со своими обмотками. К статору крепятся подшипниковые щиты 7 (рис. 7).

Якорь 3 машины постоянного тока набирается из листовой стали (см. рис. 2) для уменьшения потерь мощности и от вихревых токов. Листы изолируются друг от друга. Якорь является подвижной (вращающейся) частью магнитопровода машины. В пазы якоря укладывается обмотка якоря, или рабочая обмотка 9.

Рис. 6. Изменение во времени э.д.с катушек и обмотки кольцевого якоря

В настоящее время выпускаются машины с якорем и обмоткой барабанного типа. Рассмотренная ранее обмотка кольцевого якоря имеет недостаток, заключающийся в том, что э. д. с. индуцируется только в проводниках, расположенных на внешней поверхности якоря. Следовательно, активными являются только половина проводников. В обмотке барабанного якоря все проводники — активные, т. е. для создания той же э. д. с, что и в машине с кольцевым якорем, требуется почти в два раза меньше проводникового материала.

Расположенные в пазах проводники обмотки якоря соединяются между собой лобовыми частями витков. В каждом пазу обычно располагается несколько проводников. Проводники одного паза соединяются с проводниками другого паза, образуя последовательное соединение, называемое катушкой или секцией. Секции соединяются последовательно и образуют замкнутую цепь. Последовательность соединения должна быть такой, чтобы э. д. с. в проводниках, входящих в одну параллельную ветвь, имели одинаковое направление.

На рис. 8 показана простейшая обмотка якоря барабанного типа двухполюсной машины. Сплошными линиями показано соединение секций друг с другом со стороны коллектора, а пунктирными — лобовые соединения проводников с противоположной стороны. От точек соединения секций делаются отпайки к коллекторным пластинам. Направление э. д. с. в проводниках обмотки показано на рисунке: «+» — направление от читателя, «•» — направление на читателя.

Обмотка такого якоря имеет также две параллельные ветви: первая, образованная проводниками пазов 1, 6, 3, 8, вторая — проводниками пазов 4, 7, 2, 5. При вращении якоря сочетание пазов, проводники которых образуют параллельную ветвь, все время изменяется, но всегда параллельная ветвь образуется проводниками четырех пазов, занимающих постоянное положение в пространстве.

Рис. 7. Устройство машины постоянного тока якоря барабанного типа

Рис. 8. Простейшая обмотка

Выпускаемые заводами машины имеют десятки или сотни пазов по окружности барабанного якоря и число коллекторных пластин, равное числу секций обмотки якоря.

Коллектор 1 (см. рис. 7) состоит из медных изолированных друг от друга пластин, которые соединяют с точками соединения секций обмотки якоря, и служит для преобразования переменной э. д. с. в проводниках обмотки якоря в постоянную э. д. с. на щетках 2 генератора или преобразования постоянного тока, подводимого к щеткам двигателя из сети, в переменный ток в проводниках обмотки якоря двигателя. Коллектор вращается вместе с якорем.

При вращении якоря по коллектору скользят неподвижные щетки 2. Щетки бывают графитовые и медно-графитовые. Они крепятся в щеткодержателях, которые допускают поворот на некоторый угол. С якорем соединена крыльчатка 8 для вентиляции.

Классификация и параметры генераторов постоянного тока

В основу классификации генераторов постоянного тока положен вид источника питания обмотки возбуждения. Различают:

1. генераторы с независимым возбуждением, обмотка возбуждения которых питается от постороннего источника (аккумулятора или другого источника постоянного тока). У генераторов малой мощности (десятки ватт) основной магнитный поток может создаваться постоянными магнитами,

2. генераторы с самовозбуждением, обмотка возбуждения которых питается от самого генератора. По схеме соединения обмоток якоря и возбуждения по отношению к внешней цепи бывают: генераторы параллельного возбуждения, у которых обмотка возбуждения включена параллельно с обмоткой якоря (шунтовые генераторы), генераторы последовательного возбуждения, у которых эти обмотки включены последовательно (сериесные генераторы), генераторы смешанного возбуждения, у которых одна обмотка возбуждения включена параллельно обмотке якоря, а вторая — последовательно (компаундные генераторы).

Номинальный режим генератора постоянного тока определяется номинальной мощностью — мощностью, отдаваемой генератором приемнику, номинальным напряжением на зажимах обмотки якоря, номинальным током якоря, током возбуждения, номинальной частотой вращения якоря. Эти величины обычно указываются в паспорте генератора.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Генератор постоянного тока: устройство, принцип работы, классификация

На заре электрификации генератор постоянного тока оставался безальтернативным источником электрической энергии. Довольно быстро эти альтернаторы были вытеснены более совершенными и надёжными трехфазными генераторами переменного тока. В некоторых отраслях постоянный ток продолжал быть востребованным, поэтому устройства для его генерации совершенствовались и развивались.

Даже в наше время, когда изобретены мощные выпрямительные устройства, актуальность генераторов постоянного электротока не потерялась. Например, они используются для питания силовых линий на городском электротранспорте, используемых трамваями и троллейбусами. Такие генераторы по-прежнему используют в технике электросвязи в качестве источников постоянного электротока в низковольтных цепях.

Устройство и принцип работы

В основе действия генератора лежит принцип, вытекающий из закона электромагнитной индукции. Если между полюсами постоянного магнита поместить замкнутый контур, то при вращении он будет пересекать магнитный поток (см. рис. 1). По закону электромагнитной индукции в момент пересечения индуцируется ЭДС. Электродвижущая сила возрастает по мере приближения проводника к полюсу магнита. Если к коллектору (два жёлтых полукольца на рисунке) подсоединить нагрузку R, то через образованную электрическую цепь потечёт ток.

По мере выхода витков рамки из зоны действия магнитного потока ЭДС ослабевает и приобретает нулевое значение в тот момент, когда рамка расположится горизонтально. Продолжая вращение контура, его противоположные стороны меняют магнитную полярность: часть рамки, которая находилась под северным полюсом, занимает положение над южным магнитным полюсом.

При смене полюсов меняется направление тока. Но благодаря тому, что коллектор поворачивается синхронно с рамкой, ток на нагрузке всегда направлен в одну сторону. То есть рассматриваемая модель обеспечивает выработку постоянного электричества. Результирующая ЭДС имеет вид: e = 2Blvsinw t, а это значит, что изменение она подчиняется синусоидальному закону.

Строго говоря, данная конструкция обеспечивает только полярность неподвижных щеток, но не устраняет пульсации ЭДС. Поэтому график сгенерированного тока имеет вид, как показано на рис.2.

Такой ток, за исключением редких случаев, не пригоден для использования. Приходится сглаживать пульсации до приемлемого уровня. Для этого увеличивают количество полюсов постоянных магнитов, а вместо простой рамки используют более сложную конструкцию – якорь, с большим числом обмоток и соответствующим количеством коллекторных пластин (см. рис. 3). Кроме того, обмотки соединяются разными способами, о чём речь пойдёт ниже.

Якорь изготавливается из листовой стали. На сердечниках якоря имеются пазы, в которые укладываются несколько витков провода, образующего рабочую обмотку ротора. Проводники в пазах соединены последовательно и образуют катушки (секции), которые в свою очередь через пластины коллектора создают замкнутую цепь.

С точки зрения физики процесса генерации не имеет значения, какие детали вращаются – обмотки контура или сам магнит. Поэтому на практике якоря для маломощных генераторов делают из постоянных магнитов, а полученный переменный ток выпрямляют диодными мостами и другими схемами.

И напоследок: если на коллектор подать постоянное напряжение, то генераторы постоянного тока могут работать в режиме синхронных двигателей.

Конструкция двигателя (он же генератор) понятна из рисунка 4. Неподвижный статор состоит из двух сердечников полюсов, состоящих из ферримагнитных пластин, и обмоток возбуждения, соединённых последовательно. Щётки расположены по одной линии друг против друга. Для охлаждения обмоток используется вентилятор.

Классификация

Различают два вида генераторов постоянного тока:

Для самовозбуждения генераторов используют электричество, вырабатываемое самим устройством. По принципу соединения обмоток якоря самовозбуждающиеся альтернаторы с делятся на типы:

Рассмотрим более подробно особенности каждого типа соединения якорных обмоток.

С параллельным возбуждением

Для обеспечения нормальной работы электроприборов, требуется наличие стабильного напряжения на зажимах генераторов, не зависящее от изменения общей нагрузки. Задача решается путём регулировки параметров возбуждения. В альтернаторах с параллельным возбуждением выводы катушки подключены через регулировочный реостат параллельно якорной обмотке.

Реостаты возбуждения могут замыкать обмотку «на себя». Если этого не сделать, то при разрыве цепи возбуждения, в обмотке резко увеличится ЭДС самоиндукции, которая может пробить изоляцию. В состоянии, соответствующем короткому замыканию, энергия рассеивается в виде тепла, предотвращая разрушение генератора.

Электрические машины с параллельным возбуждением не нуждаются во внешнем источнике питания. Благодаря наличию остаточного магнетизма всегда присутствующего в сердечнике электромагнита происходит самовозбуждение параллельных обмоток. Для увеличения остаточного магнетизма в катушках возбуждения сердечники электромагнитов делают из литой стали.

Процесс самовозбуждения продолжается до момента, пока сила тока не достигнет своей предельной величины, а ЭДС не выйдет на номинальные показатели при оптимальных оборотах вращения якоря.

Достоинство: на генераторы с параллельным возбуждением слабо влияют токи при КЗ.

С независимым возбуждением

В качестве источника питания для обмоток возбуждения часто используют аккумуляторы или другие внешние устройства. В моделях маломощных машин используют постоянные магниты, которые обеспечивают наличие основного магнитного потока.

На валу мощных генераторов расположен генератор-возбудитель, вырабатывающий постоянный ток для возбуждения основных обмоток якоря. Для возбуждения достаточно 1 – 3% номинального тока якоря и не зависит от него. Изменение ЭДС осуществляется регулировочным реостатом.

Преимущество независимого возбуждения состоит в том, что на возбуждающий ток никак не влияет напряжение на зажимах. А это обеспечивает хорошие внешние характеристики альтернатора.

С последовательным возбуждением

Последовательные обмотки вырабатывают ток, равен току генератора. Поскольку на холостом ходе нагрузка равна нулю, то и возбуждение нулевое. Это значит, что характеристику холостого хода невозможно снять, то есть регулировочные характеристики отсутствуют.

В генераторах с последовательным возбуждением практически отсутствует ток, при вращении ротора на холостых оборотах. Для запуска процесса возбуждения необходимо к зажимам генератора подключить внешнюю нагрузку. Такая выраженная зависимость напряжения от нагрузки является недостатком последовательных обмоток. Такие устройства можно использовать только для питания электроприборов с постоянной нагрузкой.

Со смешанным возбуждением

Полезные характеристики сочетают в себе конструкции генераторов со смешанным возбуждением. Их особенности: устройства имеют две катушки – основную, подключённую параллельно обмоткам якоря и вспомогательную, которая подключена последовательно. В цепь параллельной обмотки включён реостат, используемый для регулировки тока возбуждения.

Процесс самовозбуждения альтернатора со смешанным возбуждением аналогичен тому, который имеет генератор с параллельными обмотками (из-за отсутствия начального тока последовательная обмотка в самовозбуждении не участвует). Характеристика холостого хода такая же, как у альтернатора с параллельной обмоткой. Это позволяет регулировать напряжения на зажимах генератора.

Смешанное возбуждение сглаживает пульсацию напряжения при номинальной нагрузке. В этом состоит главное преимущество таких альтернаторов перед прочими типами генераторов. Недостатком является сложность конструкции, что ведёт к удорожанию этих устройств. Не терпят такие генераторы и коротких замыканий.

Технические характеристики генератора постоянного тока

Работу генератора характеризуют зависимости между основными величинами, которые называются его характеристиками. К основным характеристикам можно отнести:

Некоторые регулировочные характеристики и зависимости холостого хода мы раскрыли частично в разделе «Классификация». Остановимся кратко на внешних характеристиках, которые соответствуют работе генератора в номинальном режиме. Внешняя характеристика очень важна, так как она показывает зависимость напряжения от нагрузки, и снимается при стабильной скорости оборотов якоря.

Внешняя характеристика генератора постоянного тока с независимым возбуждением выглядит следующим образом: это кривая, зависимости напряжения от нагрузки (см. рис. 5). Как видно на графике падение напряжения наблюдается, но оно не сильно зависит от тока нагрузки (при сохранении скорости оборотов двигателя, вращающего якорь).

В генераторах с параллельным возбуждением зависимость напряжения от нагрузки сильнее выражена (см. рис. 6). Это связано с падением тока возбуждения в обмотках. Чем выше нагрузочный ток, тем стремительнее будет падать напряжение на зажимах генератора. В частности, при постепенном падении сопротивления до уровня КЗ, напряжение падёт до нуля. Но резкое замыкание в цепи вызывает обратную реакцию генератора и может быть губительным для электрической машины этого типа.

Увеличение тока нагрузки при последовательном возбуждении ведёт к росту ЭДС. (см. верхнюю кривую на рис. 7). Однако напряжение (нижняя кривая) отстаёт от ЭДС, поскольку часть энергии расходуется на электрические потери от присутствующих вихревых токов.

Обратите внимание на то, что при достижении своего максимума напряжение, с увеличением нагрузки, начинает резко падать, хотя кривая ЭДС продолжает стремиться вверх. Такое поведение является недостатком, что ограничивает применение альтернатора этого типа.

В генераторах со смешанным возбуждением предусмотрены встречные включения обеих катушек – последовательной и параллельной. Результирующая намагничивающая сила при согласном включении равна векторной сумме намагничивающих сил этих обмоток, а при встречном – разнице этих сил.

В процессе плавного увеличении нагрузки от момента холостого хода до номинального уровня, напряжение на зажимах будет практически постоянным (кривая 2 на рис. 8). Увеличение напряжения наблюдается в том случае, если количество проводников последовательной обмотки будет превышать количество витков соответствующее номинальному возбуждению якоря (кривая 1).

Изменение напряжения для случая с меньшим числом витков в последовательной обмотке, изображает кривая 3. Встречное включение обмоток иллюстрирует кривая 4.

Генераторы со встречным включением используют тогда, когда необходимо ограничить токи КЗ, например, при подключении сварочных аппаратов.

В нормально возбуждённых устройствах смешанного типа ток возбуждения постоянный и от нагрузки почти не зависит.

Реакция якоря

Когда к генератору подключена внешняя нагрузка, то токи в его обмотке образуют собственное магнитное поле. Возникает магнитное сопротивление полей статора и ротора. Результирующее поле сильнее в тех точках, где якорь набегает на полюсы магнита, и слабее там, где он с них сбегает. Другими словами якорь реагирует на магнитное насыщение стали в сердечниках катушек. Интенсивность реакции якоря зависит от насыщения в магнитопроводах. Результатом такой реакции является искрение щёток на коллекторных пластинах.

Снизить реакцию якоря можно путём применения компенсирующих дополнительных магнитных полюсов или сдвигом щёток с осевой линии геометрической нейтрали.

Среднее значение электродвижущей силы пропорционально магнитному потоку, количеству активных проводников в обмотках и частоте вращения якоря. Увеличивая или уменьшая указанные параметры можно управлять величиной ЭДС, а значит и напряжением. Проще всего, желаемого результата можно достичь путём регулировки частоты вращения якоря.

Мощность

Различают полную и полезную мощность генератора. При постоянной ЭДС полная мощность пропорциональна току: P = EIa. Отдаваемая в цепь полезная мощность P1 = UI.

Важной характеристикой альтернатора является его КПД – отношение полезной мощности к полной. Обозначим данную величину символом ηe. Тогда: ηe=P1/P.

На холостом ходе ηe = 0. максимальное значение КПД – при номинальных нагрузках. Коэффициент полезного действия в мощных генераторах приближается к 90%.

Применение

До недавнего времени использование тяговых генераторов постоянного тока на ж/д транспорте было безальтернативным. Однако уже начался процесс вытеснения этих генераторов синхронными трёхфазными устройствами. Переменный ток, синхронного альтернатора выпрямляют с помощью выпрямительных полупроводниковых установок.

На некоторых российских локомотивах нового поколения уже применяют асинхронные двигатели, работающие на переменном токе.

Похожая ситуация наблюдается с автомобильными генераторами. Альтернаторы постоянного тока заменяют асинхронными генераторами, с последующим выпрямлением.

Пожалуй, только передвижные сварочные аппараты с автономным питанием неизменно остаются в паре с альтернаторами постоянного тока. Не отказались от применения мощных генераторов постоянного тока также некоторые отрасли промышленности.