что такое генератор импульсов

Схемы простых генераторов импульсов

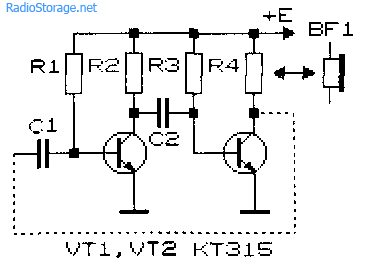

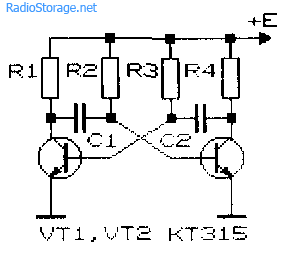

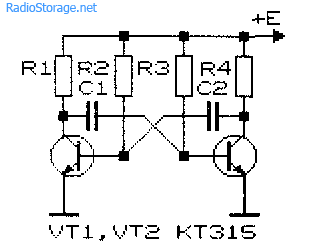

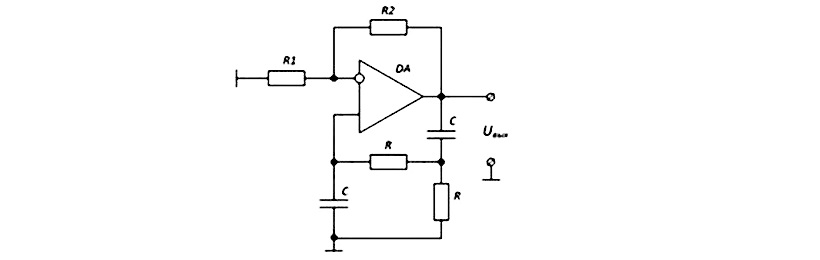

Генераторы импульсов являются важной составляющей многих радиоэлектронных устройств. Простейший генератор импульсов (мультивибратор) может быть получен из двух-каскадного УНЧ (рис. 6.1). Для этого достаточно соединить вход усилителя с его выходом. Рабочая частота такого генератора определяется значениями R1C1, R3C2 и напряжением питания. На рис. 6.2, 6.3 показаны схемы мультивибраторов, полученные простой перестановкой элементов (деталей) схемы, изображенной на рис. 6.1. Отсюда следует, что одну и ту же простейшую схему можно изобразить различными способами.

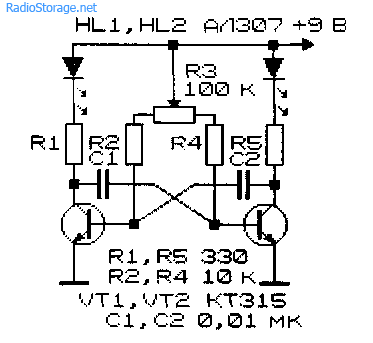

Практические примеры использования мультивибратора приведены на рис. 6.4, 6.5.

На рис. 6.4 показана схема генератора, позволяющего плавно перераспределять длительность или яркость свечения светодиодов, включенных в качестве нагрузки в цепи коллекторов. Вращением ручки потенциометра R3 можно управлять соотношением длительностей свечения светодиодов левой и правой ветвей. Если увеличить емкость конденсаторов С1 и С2, частота генерации понизится, светодиоды начнут мигать. При уменьшении емкости этих конденсаторов частота генерации возрастает, мелькание светодиодов сольется в сплошное свечение, яркость которого будет зависеть от положения ручки потенциометра R3. На основе подобного схемного решения могут быть собраны разнообразные полезные конструкции, например, регулятор яркости светодиодного фонарика; игрушка с мигающими глазами; устройство плавного изменения спектрального состава источника излучения (разноцветные светодиоды или миниатюрные лампочки и светосуммирую-щий экран).

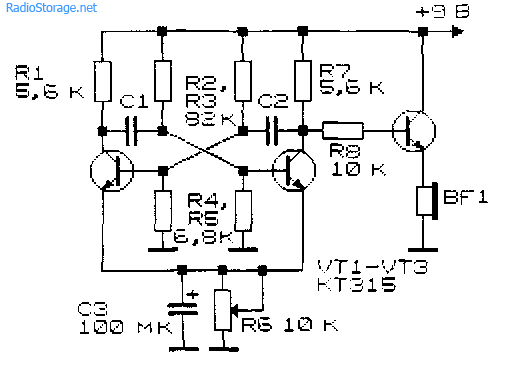

Генератор переменной частоты (рис. 6.5) конструкции В. Цибульского позволяет получать плавно изменяющееся со временем по частоте звучание [Р 5/85-54]. При включении генератора его частота возрастает с 300 до 3000 Гц за 6 сек (при емкости конденсатора СЗ 500 мкФ). Изменение емкости этого конденсатора в ту или иную сторону ускоряет или, напротив, замедляет скорость изменения частоты. Плавно изменять эту скорость можно и переменным сопротивлением R6. Для того чтобы этот генератор мог выполнять роль сирены, или быть использованным в качестве генератора качающейся частоты, можно предусмотреть схему принудительного периодического разряда конденсатора СЗ. Такие эксперименты можно рекомендовать для самостоятельного расширения познаний в области импульсной техники.

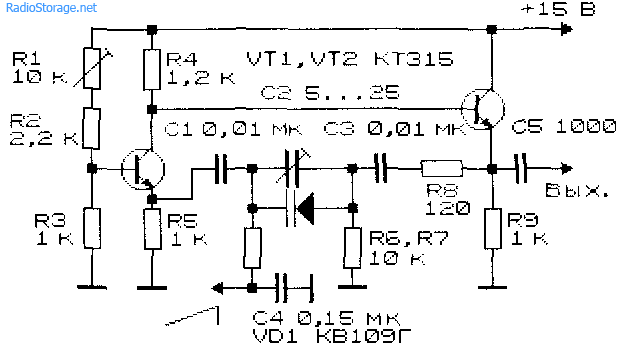

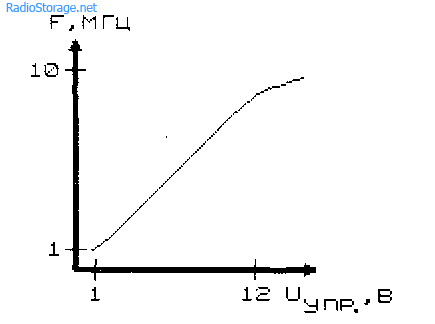

Управляемый генератор прямоугольных импульсов показан на рис. 6.6 [Р 10/76-60]. Генератор также представляет собой двухкаскадный усилитель, охваченный положительной обратной связью. Для упрощения схемы генератора достаточно соединить эмиттеры транзисторов конденсатором. Емкость этого конденсатора определяет рабочую частоту генерации. В данной схеме для управления частотой генерации в качестве управляемой напряжением емкости использован варикап. Увеличение запирающего напряжения на варикапе приводит к уменьшению его емкости. Соответственно, как показано на рис. 6.7, возрастает рабочая частота генерации.

Варикап, в порядке эксперимента и изучения принципа работы этого полупроводникового прибора, можно заменить простым диодом. При этом следует учитывать, что германиевые точечные диоды (например, Д9) имеют очень малую начальную емкость (порядка нескольких пФ), и, соответственно, обеспечивают небольшое изменение этой емкости от величины приложенного напряжения. Кремниевые диоды, особенно силовые, рассчитанные на большой ток, а также стабилитроны, имеют начальную емкость 100. 1000 пФ, поэтому зачастую могут быть использованы вместо варикапов. В качестве варикапов можно применить и р-n переходы транзисторов, см. также главу 2.

Для контроля работы сигнал с генератора (рис. 6.6) можно подать на вход частотометра и проверить границы перестройки генератора при изменении величины управляющего напряжения, а также при смене варикапа или его аналога. Рекомендуется полученные результаты (значения управляющего напряжения и частоту генерации) при использовании разного вида варикапов занести в таблицу и отобразить на графике (см., например, рис. 6.7). Отметим, что стабильность генераторов на RC-элементах невысока.

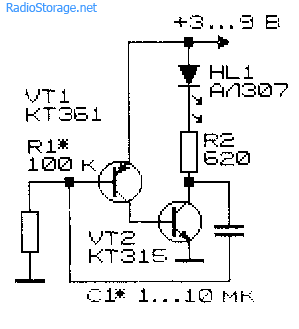

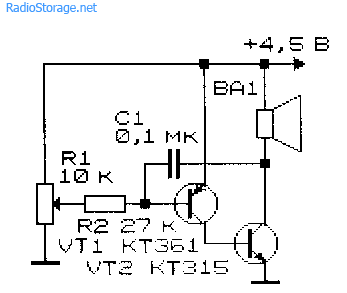

На рис. 6.8, 6.9 показаны типовые схемы генераторов световых и звуковых импульсов, выполненные на транзисторах различного типа проводимости. Генераторы работоспособны в широком диапазоне питающих напряжений. Первый из них вырабатывает короткие вспышки света частотой единицы Гц, второй — импульсы звуковой частоты. Соответственно, первый генератор может быть использован в качестве маячка, светового метронома, второй — в качестве звукового генератора, частота колебаний которого зависит от положения ручки потенциометра R1. Эти генераторы можно объединить в единое целое. Для этого достаточно один из генераторов включить в качестве нагрузки другого, либо параллельно ей. Например, вместо цепочки из светодиода HL1, R2 или параллельно ей (рис. 6.8) можно включить генератор по схеме на рис. 6.9. В итоге получится устройство периодической звуковой или светозвуковой сигнализации.

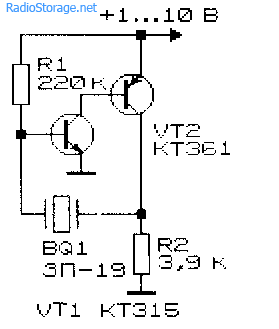

Генератор импульсов (рис. 6.10), выполненный на составном транзисторе (п-р-п и р-п-р), не содержит конденсаторов (в качестве частотозадающего конденсатора использован пьезокерамиче-ский излучатель BF1). Генератор работает при напряжении от 1 до 10 Б и потребляет ток от 0,4 до 5 мА. Для повышения громкости звучания пьезокерамического излучателя его настраивают на резонансную частоту подбором резистора R1.

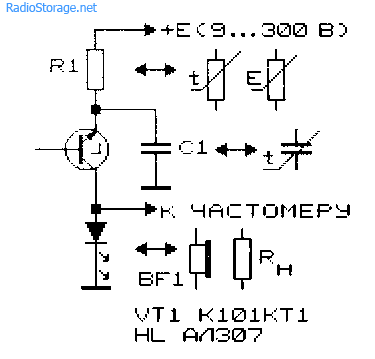

На рис. 6.11 показан достаточно оригинальный генератор релаксационных колебаний, выполненный на биполярном лавинном транзисторе.

Генератор содержит в качестве активного элемента транзистор микросхемы К101КТ1А с инверсным включением в режиме с «оборванной» базой. Лавинный транзистор может быть заменен его аналогом (см. рис. 2.1).

Устройства (рис. 6.11) часто используют для преобразования измеряемого параметра (интенсивности светового потока, температуры, давления, влажности и т.д.) в частоту при помощи резистивных или емкостных датчиков.

При работе генератора конденсатор, подключенный параллельно активному элементу, заряжается от источника питания через резистор. Когда напряжение на конденсаторе достигает напряжения пробоя активного элемента (лавинного транзистора, динистора или т.п. элемента), происходит разряд конденсатора на сопротивление нагрузки, после чего процесс повторяется с частотой, определяемой постоянной RC-цепи. Резистор R1 ограничивает максимальный ток через транзистор, препятствуя его тепловому пробою. Времязадающая цепь генератора (R1C1) определяет рабочую область частот генерации. В качестве индикатора звуковых колебаний при качественном контроле работы генератора используют головные телефоны. Для количественной оценки частоты к выходу генератора может быть подключен частотомер или счетчик импульсов.

Устройство работоспособно в широком интервале изменения параметров: R1 от 10 до 100 кОм (и даже до 10 МОм), С1 — от 100 пФ до 1000 мкФ, напряжения питания от 8 до 300 В. Потребляемый устройством ток обычно не превышает одного мА. Возможна работа генератора в ждущем режиме: при замыкании базы транзистора на землю (общую шину) генерация срывается. Преобразователь-генератор (рис. 6.11) может быть использован и в режиме сенсорного ключа, простейшего Rx-и Сх-метра, перестраиваемого широкодиапазонного генератора импульсов и т.д.

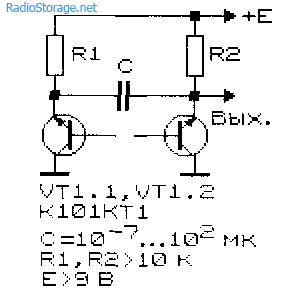

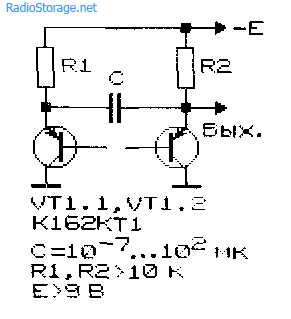

Генераторы импульсов (рис. 6.12, 6.13) также выполнены на лавинных транзисторах микросхемы К101КТ1 типа п-р-п или К162КТ1 типа р-п-р, динисторах, или их аналогах (см. рис. 2.1). Генераторы работают при напряжении питания выше 9 Б и вырабатывают напряжение треугольной формы. Выходной сигнал снимается с одного из выводов конденсатора. Входное сопротивление следующего за генератором каскада (сопротивление нагрузки) должно в десятки раз превышать величину сопротивления R1 (или R2). Низкоомную нагрузку (до 1 кОм) можно включать в коллекторную цепь одного из транзисторов генератора.

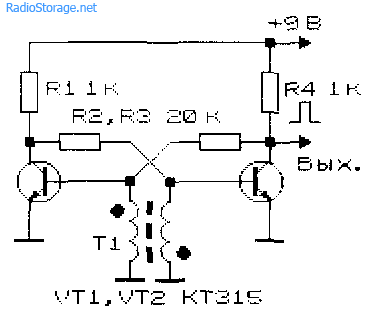

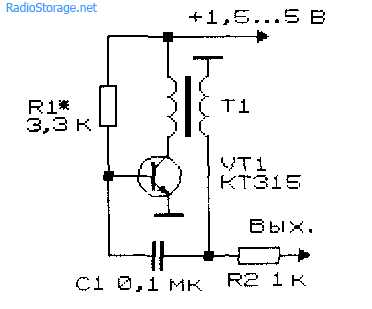

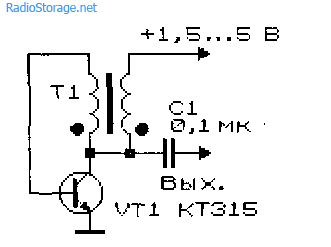

Довольно простые и часто встречающиеся на практике генераторы импульсов (блокинг-генераторы) с использованием индуктивной обратной связи показаны на рис. 6.14 [А. с. СССР 728214], 6.15 и 6.16. Такие генераторы обычно работоспособны в широком диапазоне изменения напряжения питания. При сборке блокинг-генераторов необходимо соблюдать фазировку выводов: при неправильном подключении «полярности» обмотки генератор не заработает.

Подобные генераторы можно использовать при проверке трансформаторов на наличие межвитковых замыканий (см. главу 32): никаким иным методом такие дефекты не могут быть выявлены.

Литература: Шустов М.А. Практическая схемотехника (Книга 1), 2003 год

Генераторы импульсов

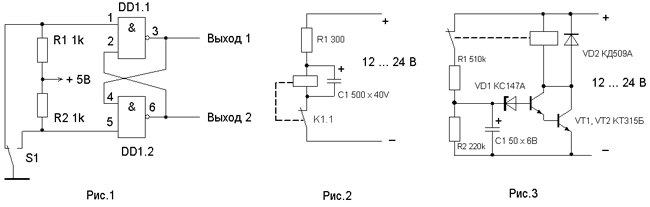

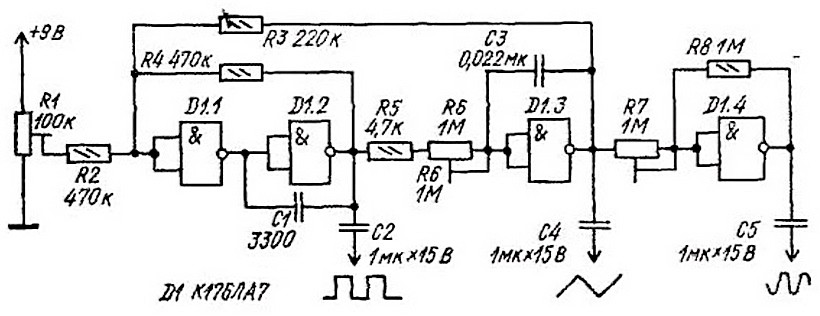

Генераторы импульсов используют во многих радиотехнических устройствах (электронных счетчиках, реле времени), применяют при настройке цифровой техники. Диапазон частот таких генераторов может быть от единиц герц до многих мегагерц. Здесь приводятся простые схемы генераторов, в том числе на элементах цифровой «логики», которые широко используются в более сложных схемах как частотозадающие узлы, переключатели, источники образцовых сигналов и звуков.

На рис. 3 приведена схема еще одного генератора на электромагнитном реле, принцип работы которого аналогичен предыдущему генератору, но обеспечивает частоту импульсов 1 Гц при емкости конденсатора в 10 раз меньшей. При подаче питания конденсатор С1 заряжается через резистор R1. Спустя некоторое время откроется стабилитрон VD1 и сработает реле К1. Конденсатор начнет разряжаться через резистор R2 и входное сопротивление составного транзистора VT1VT2. Вскоре реле отпустит и начнется новый цикл работы генератора. Включение транзисторов VT1 и VT2 по схеме составного транзистора повышает входное сопротивление каскада. Реле К 1 может быть таким же, как и в предыдущем устройстве. Но можно использовать РЭС-9 (паспорт РС4.524.201) или любое другое реле, срабатывающее при напряжении 15. 17 В и токе 20. 50 мА.

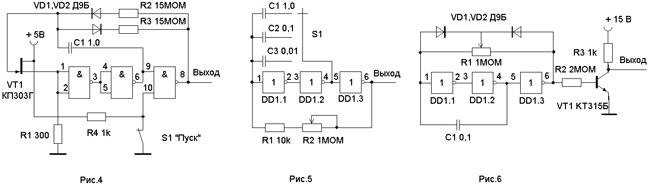

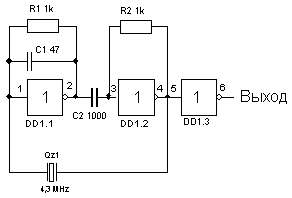

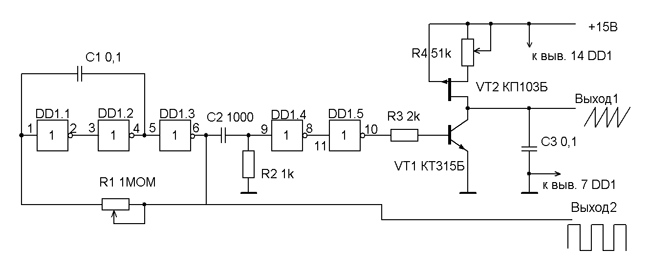

На рис. 6 представлена схема генератора импульсов с регулируемой скважностью.

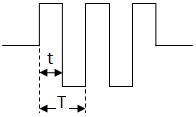

Скважность – отношение периода следования импульсов (Т) к их длительности (t):

Скважность импульсов высокого уровня на выходе логического элемента DD1.3, резистором R1 может изменяться от 1 до нескольких тысяч. При этом частота импульсов также незначительно изменяется. Транзистор VT1, работающий в ключевом режиме, усиливает импульсы по мощности.

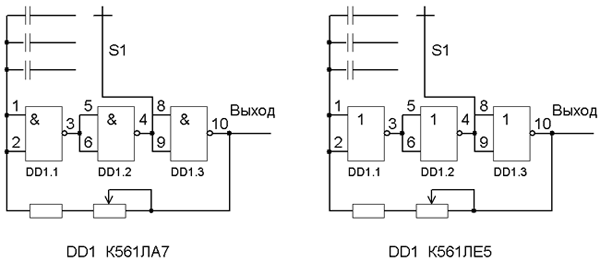

Цифровые микросхемы в генераторах взаимозаменяемы в большинстве случаев и можно использовать в одной и той же схеме как микросхемы с элементами «И-НЕ», так и «ИЛИ-НЕ», или же просто инверторы. Вариант таких замен показан на примере рисунка 5, где была использована микросхема с инверторами К561ЛН2. Точно такую схему с сохранением всех параметров можно собрать и на К561ЛА7, и на К561ЛЕ5 (или серий К176, К564, К164), как показано ниже. Нужно только соблюдать цоколевку микросхем, которая во многих случаях даже совпадает.

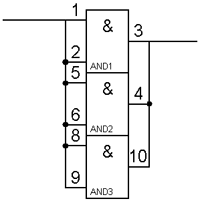

Если требуется повысить нагрузочную способность какого либо узла (чтобы, например, подключить динамик или другую нагрузку), можно применить на выходе усилитель на транзисторе, как в схеме на рис. 6, или же включить несколько элементов микросхемы параллельно, как показано на рисунке ниже:

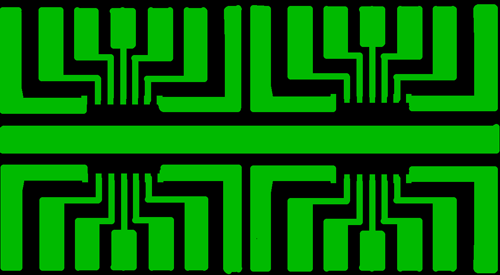

Универсальная печатная макетная плата для двух микросхем. На таких платах удобно собирать несложные схемы с небольшим количеством деталей, как, например, приведенные в этой статье. Детали паяются к контактным площадкам и при необходимости соединятся перемычками. Размеры платы 100 х 55 мм.

Генераторы импульсов

Генераторы импульсов используют во многих радиотехнических устройствах (электронных счетчиках, реле времени), применяют при настройке цифровой техники. Диапазон частот таких генераторов может быть от единиц герц до многих мегагерц. Здесь приводятся простые схемы генераторов, в том числе на элементах цифровой «логики», которые широко используются в более сложных схемах как частотозадающие узлы, переключатели, источники образцовых сигналов и звуков.

На рис. 3 приведена схема еще одного генератора на электромагнитном реле, принцип работы которого аналогичен предыдущему генератору, но обеспечивает частоту импульсов 1 Гц при емкости конденсатора в 10 раз меньшей. При подаче питания конденсатор С1 заряжается через резистор R1. Спустя некоторое время откроется стабилитрон VD1 и сработает реле К1. Конденсатор начнет разряжаться через резистор R2 и входное сопротивление составного транзистора VT1VT2. Вскоре реле отпустит и начнется новый цикл работы генератора. Включение транзисторов VT1 и VT2 по схеме составного транзистора повышает входное сопротивление каскада. Реле К 1 может быть таким же, как и в предыдущем устройстве. Но можно использовать РЭС-9 (паспорт РС4.524.201) или любое другое реле, срабатывающее при напряжении 15. 17 В и токе 20. 50 мА.

На рис. 6 представлена схема генератора импульсов с регулируемой скважностью.

Скважность – отношение периода следования импульсов (Т) к их длительности (t):

Скважность импульсов высокого уровня на выходе логического элемента DD1.3, резистором R1 может изменяться от 1 до нескольких тысяч. При этом частота импульсов также незначительно изменяется. Транзистор VT1, работающий в ключевом режиме, усиливает импульсы по мощности.

Цифровые микросхемы в генераторах взаимозаменяемы в большинстве случаев и можно использовать в одной и той же схеме как микросхемы с элементами «И-НЕ», так и «ИЛИ-НЕ», или же просто инверторы. Вариант таких замен показан на примере рисунка 5, где была использована микросхема с инверторами К561ЛН2. Точно такую схему с сохранением всех параметров можно собрать и на К561ЛА7, и на К561ЛЕ5 (или серий К176, К564, К164), как показано ниже. Нужно только соблюдать цоколевку микросхем, которая во многих случаях даже совпадает.

Если требуется повысить нагрузочную способность какого либо узла (чтобы, например, подключить динамик или другую нагрузку), можно применить на выходе усилитель на транзисторе, как в схеме на рис. 6, или же включить несколько элементов микросхемы параллельно, как показано на рисунке ниже:

Универсальная печатная макетная плата для двух микросхем. На таких платах удобно собирать несложные схемы с небольшим количеством деталей, как, например, приведенные в этой статье. Детали паяются к контактным площадкам и при необходимости соединятся перемычками. Размеры платы 100 х 55 мм.

Простой генератор прямоугольных импульсов (меандра) на UC3845

В повседневной деятельности периодически возникает необходимость в простом и компактном генераторе прямоугольных импульсов с регулировкой частоты в небольших пределах. Вариантов и решений этой задачи множество — от хорошо известной всем 155ЛА3, 561ЛА7, легенды «микросхемостроения» — таймера NE555 до микроконтроллеров…

В этом материале я хотел бы поделиться опытом построения простейшего генератора, с минимальным количеством компонентов.

Так сложилось, что почти параллельно возникли 2 задачи, требующие для реализации полноценный меандр с фиксированной скважностью, равной 2 (DutyCycle=50±2%), да еще и с довольно низкой частотой порядка 0.1-10 Гц и возможностью ее регулировки.

Таймер NE555 был отвергнут сразу, ввиду невозможности получения скважности 2 и ее стабильности с изменением частоты! Он все же таймер, красивый и продуманный, одна из самых легендарных и наиболее длительно выпускаемых микросхем и реализовывать на нем не специфические задачи, типа «ШИМ» считаю полным извращением и обсуждать здесь это не стану 🙂

Связка 561ЛА7 + 561ТМ2 как вариант решения задачи в лоб — не впечатлила габаритами — 2 х 14 ногих DIP на сегодняшний день — это много! NE555+561ТМ2 — то же самое по сути.

После недолгих раздумий решил протестировать достаточно классическую, надежную и широко используемую в преобразовательной технике микросхему UC3845

Это представитель линейки UC3842-3845 с весьма полезными различиями.

Сразу скажу, что для серьезных и ответственных приложений выходить за рамки нормируемых параметров и рекомендаций производителя микросхемы — не приветствуется у практикующих инженеров и разработчиков.

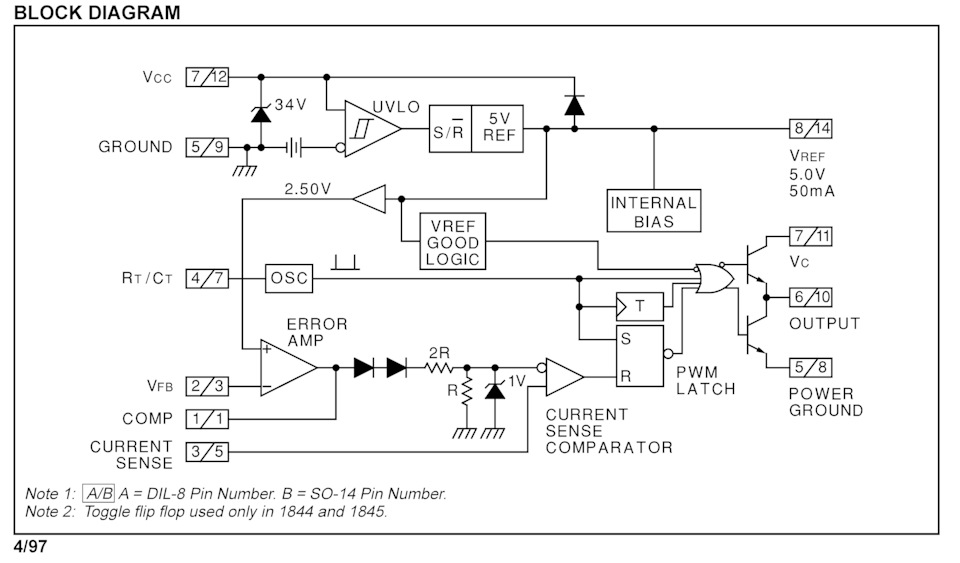

Если посмотреть внимательно на блок-схему, заявленную производителем, эта м/с как раз имеет все необходимое для поставленной задачи:

— задающий генератор с внешними времязадающими компонентами;

— делитель частоты на 2;

— достаточно мощный выходной каскад — фактически полноценный драйвер MosFET;

— источник опорного напряжения 5,0В;

Производитель рекомендует использовать в качестве времязадающих компонентов Ct от 100nF до 1nF и

Rt от 100 до 5 кОм. Получаемый при этом рабочий диапазон задающего генератора от 170 Гц до 500 кГц.

Следует учитывать, что частота на выходе (pin 6) микросхемы UC3845, будет в 2 раза ниже частоты задающего генератора, ввиду наличия встроенного делителя

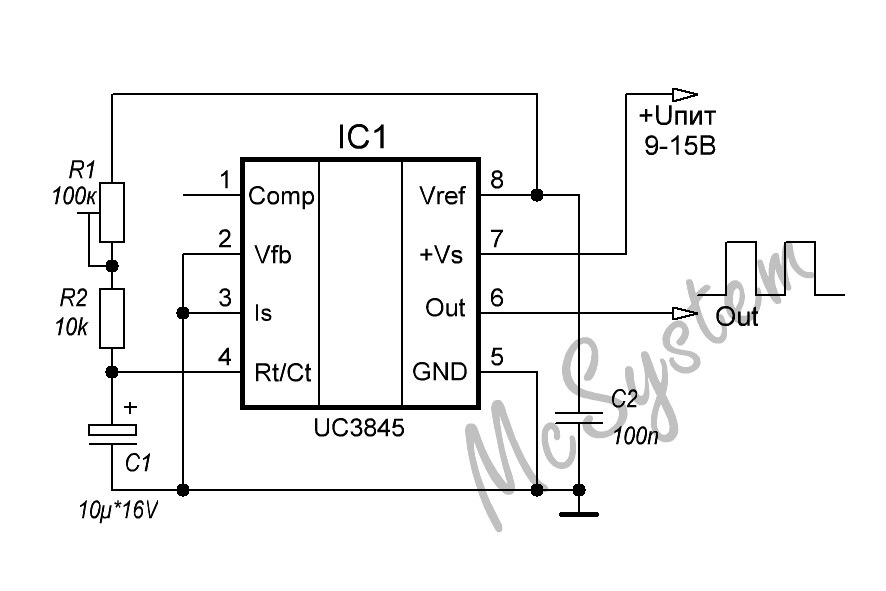

А теперь практическая реализация с минимумом дискретных компонентов.

Для получения максимальной длительности импульса на выходе, входы Vfb, Is — соединены с минусом питания.

Заявленный производителем Maximum DutyCycle 47-50%. На практике он близок к 50%

Как показали опыты, UC3845 вполне стабильно и четко работает с задающими емкостями более 100nF

Протестирована устойчивая работа с Ct (С1)= 1, 10, 22, 47, 100 мкФ.

Для C1=10 мкФ и R1=100 кОм (R2=0) получаем следующее

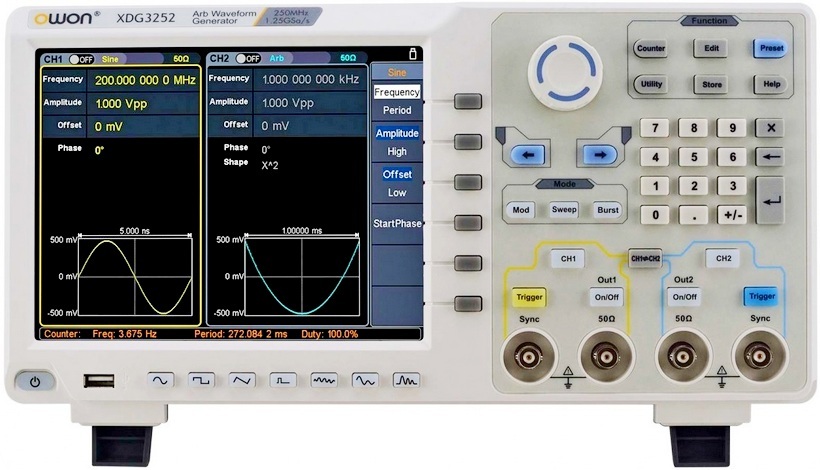

Генераторы сигналов

Генераторы сигналов – приборы, позволяющие получать электрические, акустические и иного рода импульсы. Устройства бывают разных видов — обычно прибор подбирают под конкретную цель. Решающими факторами при выборе могут оказаться форма прибора, его статические функции и энергетические показатели. Устройство применяют в разных сферах — как в медицине, так и в быту (стиральные машины, микроволновки).

Историческая справка

Первый генератор был создан в 1887 году немецким физиком Германом Герцем. Прибор разрабатывался на основе индукционной катушки (или катушки Румкорфа). Он был искровым и вырабатывал электромагнитные волны. Потом история развивалась так:

Это было лишь начало. Позже инженерами разных стран было создано множество вариаций электронных генераторов.

Как устроен генератор сигналов?

Устройство генерирует импульсы различной природы для замера параметров электронных приборов. Большинство генераторов работает только при наличии входного импульса, амплитуда которого постоянно меняется.

Стандартная модель сигнального генератора состоит из нескольких частей:

Смещение сигнала и его амплитуда обычно регулируются 2 кнопками. Работа с файлами происходит через мини-панель. Она дает пользователю просмотреть результаты тестирования или сохранить их для будущего анализа.

Принцип действия

Рассмотрим схему действия на примере простейшего электронного генератора. Есть проводник и магнитное поле, по которому он движется. В качестве проводника обычно используют рамку.

Принцип действия таков:

Схема генератора похожа на схему усилителя. Разница в том, что у первого нет источника входного сигнала. Он заменяется сигналом положительной обратной связи (ПОС).

В процессе обратной связи (ОС) часть выходного сигнала направляется на входную цепь. Структура такого импульса задается спецификой цепи обратной связи. Чтобы обеспечить нужную периодичность колебаний, цепи ОС создают на базе LC или RC-цепей. Частота будет зависеть от времени перезарядки конденсатора.

После формировки в цепи ПОС сигнал отправляется на вход усилителя. Там он умножается в несколько раз и поступает на выход. Оттуда часть отправляется на вход посредством цепи ПОС и снова ослабляется, возвращаясь к исходному значению. Благодаря такой схеме внутри устройства поддерживается постоянная амплитуда выходного сигнала.

Как устроен генератор смешанных сигналов?

Принцип действия генератора смешанных импульсов направлен на то, чтобы ускорить образование сигналов и воспроизводить их с максимальной точностью. Передняя панель прибора снабжена органами управления для контроля самых важных и часто изменяемых параметров. Менее востребованные и редко используемые функции можно найти в меню на основном экране.

Регулятором уровня устанавливается амплитуда движения выходного сигнала. Амплитуду и смещение можно регулировать без входа в многоуровневую систему меню.

Отдельный регулятор также позволяет изменить частоту дискретизации путем изменения периодичности выходного сигнала. При этом форму последнего этот настройщик изменить не сможет. Такая функция есть лишь в меню на основном экране редактирования. Форму выбирают при помощи сенсорной панели или мышки. Пользователь открывает нужную страницу и просто заполняет бланк с цифровой клавиатуры или поворотной ручкой.

Виды генераторов сигналов

Приборы различаются по ряду характеристик. Например, по форме сигнала (синусоидальные, прямоугольные, в виде пилы), по частоте (низкочастотные, высокочастотные), по принципу возбуждения (независимое, самовозбуждение). Однако существует несколько основных видов — о них и расскажем подробнее.

Синусоидальный

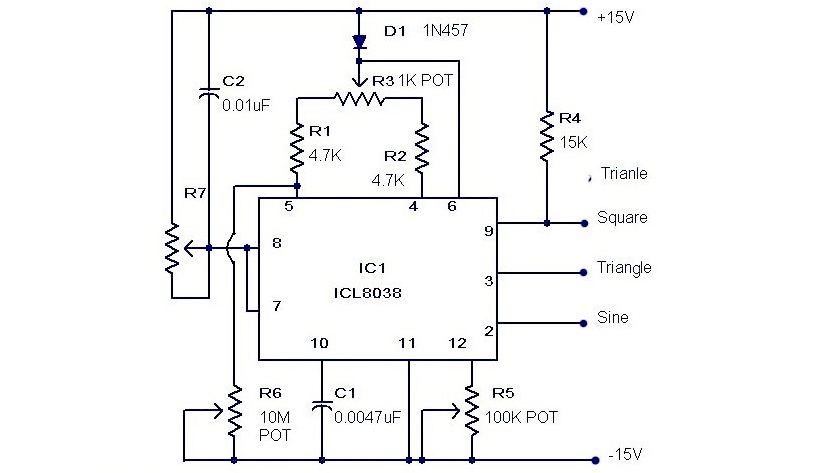

Прибор усиливает первоначальный синусоидный код в десятки раз. На выходе получается частота до 100 МГц. При этом исходный синус, как правило, не превышает 50 МГц. Генераторы синусоидального импульса активно используют при проверке блоков питания, инверторов и другой высокочастотной техники, а также радиоаппаратуры.

Генератор низкочастотный

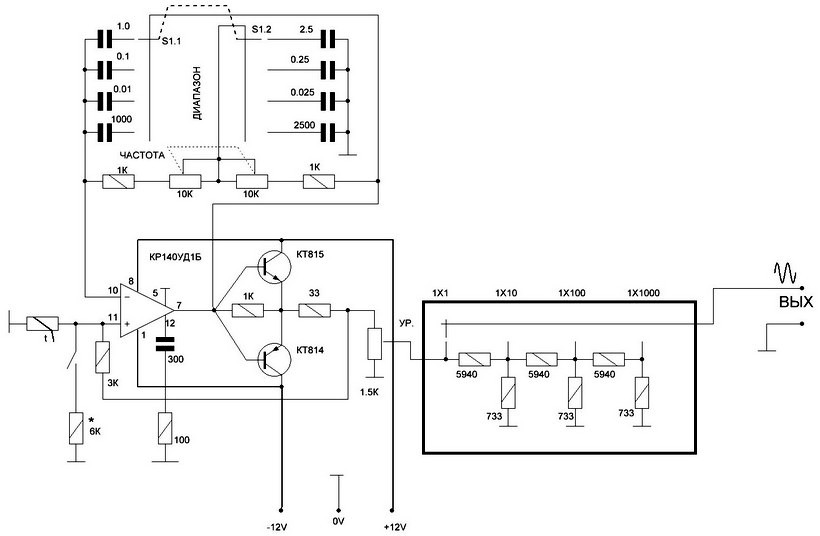

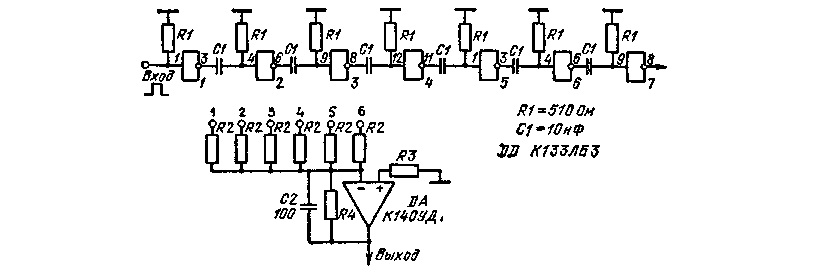

Ниже схема самого простого низкочастотного генератора. На ней видно, что в приборе присутствуют переменные резисторы. Они позволяют корректировать форму и частоту сигнала. Изменить силу импульса можно подключенным модулятором KK202.

Такой прибор подойдет для настройки аудиоаппаратуры (звуковых усилителей, проигрывателей). Наиболее доступным вариантом низкочастотного генератора является обычный компьютер. Достаточно скачать драйверы и подключить его к аппаратуре через переходник.

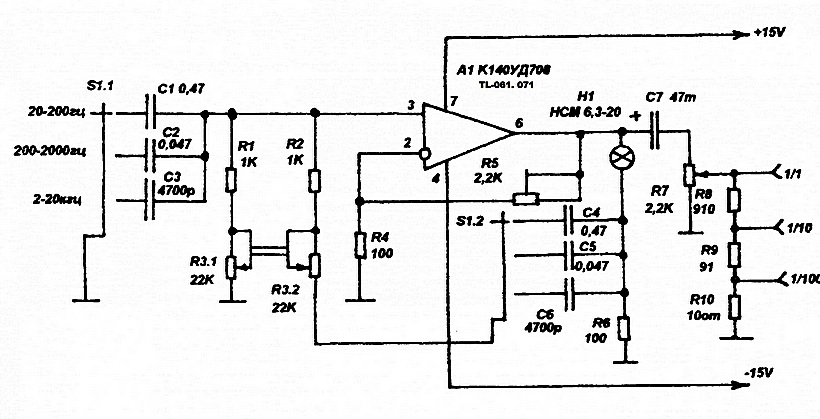

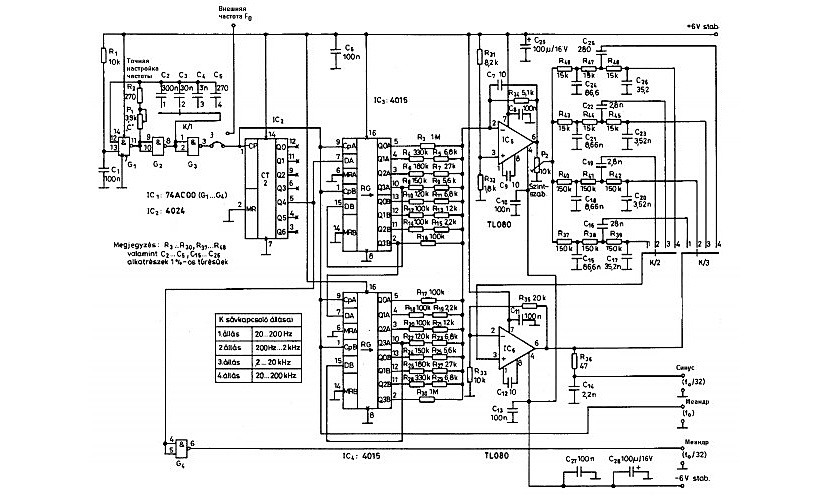

Генератор звуковой частоты

Стандартная конструкция с микросхемами внутри. Напряжение подается в селектор, а сам сигнал генерируется в одной или нескольких микросхемах. Частоту можно настраивать при помощи модуляционного регулятора. Прибор отличается более обширным диапазоном частоты, чем аналоги (до 2000 кГц).

Импульсы произвольной формы

Генераторы с импульсами произвольной формы имеют повышенную точность. Погрешность минимальная — до 3%. Выходной импульс подвергается тонкой регулировке с применением шестиканального селектора. Прибор вырабатывает частоту от 70 Гц.

Устройства делят по степени синхронизации. Зависит она от типа коннектора, который установлен в прибор. Поэтому сигнал может усиливаться за 15-40 ньютон-секунд. Некоторые модели работают на 2 режимах – линейном и логарифмическом. Режим меняется переключателем, за счет чего корректируется амплитуда.

Контроллеры сложных сигналов

В сборке присутствуют только многоканальные селекторы, так как приборы получают импульсы сложной формы. Сигналы многократно усиливаются, режим можно изменить при помощи регулятора. Вариацией такого прибора считается DDS (устройство по схеме прямого цифрового синтеза).

Базовая плата оборудуется микроконтроллерами, которые легко снимаются и ставятся на место. В некоторых моделях можно заменить микроконтроллер одним движением. Если редактор монтированный, ограничители установить нельзя. Прибор генерирует измерительный сигнал мощностью до 2000 кГц с погрешностью до 2%.

Генератор цифрового сигнала

Цифровые генераторы популярны, потому что отличаются высокой точностью. Пользоваться ими удобно, однако они нуждаются в тщательной настройке. Здесь стоят коннекторы KP300, резисторы достигают сопротивления от 4 Ом. Это позволяет добиться предельно допустимого внутреннего напряжения в схеме.

Области применения

Генераторы сигналов используют современные лаборатории разработчиков электронных и измерительных приборов. Одинаковые генераторы могут применяться в кабинетах от начального до продвинутого уровня.

Однако эти функциональные устройства применяют для настройки и тестирования оборудования и в областях, более доступных обывателю. Вот лишь неполный список устройств, которые используют генераторы:

Находчивые пользователи применяют устройства и для иных целей. Например, прибором Tektonix AFG 3000 измеряли емкости, а RStamp SMA100A хорошо показал себя в регулировке аэронавигационных систем.