что такое гемическая гипоксия

Что такое гемическая гипоксия

10.1. Классификация гипоксических состояний

Гипоксия – типовой патологический процесс, характеризующийся снижением содержания кислорода в крови (гипоксемией) и тканях, развитием комплекса вторичных неспецифических метаболических и функциональных расстройств, а также реакцией адаптации.

Первая классификация гипоксических состояний была предложена Баркрофтом (1925), а затем дополнена и усовершенствована И.Р. Петровым (1949). Классификация И.Р. Петрова используется и в наше время. Согласно этой классификации различают гипоксии экзогенного и эндогенного происхождения.

В основе гипоксии экзогенного происхождения лежит недостаток кислорода во вдыхаемом воздухе, в связи с чем выделяют нормобарическую и гипобарическую гипоксию. К гипоксиям эндогенного происхождения относятся следующие типы:

а) дыхательная (респираторная); б) сердечно-сосудистая (циркуляторная); в) гемическая (кровяная); г) тканевая (гистотоксическая); д) смешанная.

По течению различают:

• молниеносную (в течение нескольких секунд, например, при разгерметизации летательных аппаратов на большой высоте);

• острую (которая развивается через несколько минут или в пределах часа в результате острой кровопотери, острой сердечной или дыхательной недостаточности, при отравлении угарным газом, цианидами, при шоке, коллапсе);

• подострую (она формируется в течение нескольких часов при попадании в организм метгемоглобинообразователей, таких как нитраты, бензол, а в ряде случаев в результате медленно нарастающей дыхательной или сердечной недостаточности;

• хроническую гипоксию, которая возникает при дыхательной и сердечной недостаточности и других формах патологии, а также при хронической анемии, пребывании в шахтах, колодцах, при работе в водолазных и защитных костюмах.

а) местную (локальную) гипоксию, развивающуюся при ишемии, венозной гиперемии, престазе и стазе в зоне воспаления;

б) общую (системную) гипоксию, которая наблюдается при гиповолемии, сердечной недостаточности, шоке, коллапсе, ДВС-синдроме, анемиях.

Известно, что наиболее устойчивыми к гипоксии являются кости, хрящи и сухожилия, которые сохраняют нормальную структуру и жизнеспособность в течение многих часов при полном прекращении снабжения кислородом. Поперечно-полосатые мышцы выдерживают гипоксию в течение 2 часов; почки, печень – 20-30 минут. Наиболее чувствительна к гипоксии кора головного мозга.

10.2. Общая характеристика этиологических и патогенетических факторов гипоксий экзогенного и эндогенного происхождения

Экзогенный тип гипоксии развивается при уменьшении парциального давления кислорода в воздухе, поступающем в организм. При нормальном барометрическом давлении говорят о нормобарической экзогенной гипоксии (примером может служить нахождение в замкнутых помещениях малого объема). При снижении барометрического давления развивается гипобарическая экзогенная гипоксия (последнее наблюдается при подъеме на высоту, где РО2 воздуха снижено примерно до 100 мм рт. ст. Установлено, что при снижении РО2 до 50 мм рт. ст. возникают тяжелые расстройства, несовместимые с жизнью).

В ответ на изменение показателей газового состава крови (гипоксемию и гиперкапнию) возбуждаются хеморецепторы аорты, каротидных клубочков, центральные хеморецепторы, что вызывает стимуляцию бульбарного дыхательного центра, развитие тахи- и гиперпное, газового алкалоза, увеличение числа функционирующих альвеол.

Эндогенные гипоксические состояния являются в большинстве случаев результатом патологических процессов и болезней, приводящих к нарушению газообмена в легких, недостаточному транспорту кислорода к органам или к нарушению его утилизации тканями.

Дыхательная (респираторная) гипоксия

Респираторная гипоксия возникает вследствие недостаточности газообмена в легких, которая может быть обусловлена следующими причинами: альвеолярной гиповентиляцией, сниженной перфузией кровью легких, нарушением диффузии кислорода через аэрогематический барьер, и соответственно, нарушением вентиляционно-перфузионного соотношения. Патогенетическую основу дыхательной гипоксии составляют снижение содержания оксигемоглобина, повышение концентрации восстановленного гемоглобина, гиперкапния и газовый ацидоз.

Гиповентиляция легких является результатом действия ряда патогенетических факторов:

а) нарушения биомеханических свойств дыхательного аппарата при обструктивных и рестриктивных формах патологии;

б) расстройств нервной и гуморальной регуляции вентиляции легких;

в) снижения перфузии легких кровью и нарушения диффузии О2 через аэрогематический барьер;

г) избыточного внутри- и внелегочного шунтирования венозной крови.

Циркуляторная (сердечно-сосудистая, гемодинамическая) гипоксия развивается при локальных, региональных и системных нарушениях гемодинамики. В зависимости от механизмов развития циркуляторной гипоксии можно выделить ишемическую и застойную формы. В основе циркуляторной гипоксии может лежать абсолютная недостаточность кровообращения или относительная при резком возрастании потребности тканей в кислородном обеспечении (при стрессорных ситуациях).

Генерализованная циркуляторная гипоксия возникает при сердечной недостаточности, шоке, коллапсе, обезвоживании организма, ДВС-синд-роме и т.д., причем, если нарушения гемодинамики возникают в большом круге кровообращения, насыщение крови кислородом в легких может быть нормальным, а нарушается его доставка к тканям в связи с развитием венозной гиперемии и застойных явлений в большом круге кровообращения. При нарушениях гемодинамики в сосудах малого круга кровообращения страдает оксигенация артериальной крови. Локальная циркуляторная гипоксия возникает в зоне тромбоза, эмболии, ишемии, венозной гиперемии в тех или иных органах и тканях.

Особое место занимает гипоксия, связанная с нарушением транспорта кислорода в клетки при снижении проницаемости мембран для О2. Последнее наблюдается при интерстициальном отеке легких, внутриклеточной гипергидратации.

Для циркуляторной гипоксии характерны: снижение РаО2, увеличение утилизации О2 тканями вследствие замедления кровотока и активации системы цитохром, возрастание уровня ионов водорода и углекислого газа в тканях. Нарушение газового состава крови приводит к рефлекторной активации дыхательного центра, развитию гиперпноэ, увеличению скорости диссоциации оксигемоглобина в тканях.

Гемический (кровяной) тип гипоксии возникает в результате уменьшения эффективной кислородной емкости крови и, следовательно, ее кислород транспортирующей функции. Транспорт кислорода от легких к тканям почти полностью осуществляется при участии Hb. Главными звеньями снижения кислородной емкости крови являются:

1) уменьшение содержания Нb в единице объема крови и в полном объеме, например, при выраженных анемиях, обусловленных нарушением костно-мозгового кроветворения различного генеза, при постгеморрагических и гемолитической анемиях.

2) нарушение транспортных свойств Нb, которое может быть обусловлено либо снижением способности Нb эритроцитов связывать кислород в капиллярах легких, либо транспортировать и отдавать оптимальное количество его в тканях, что наблюдается при наследственных и приобретенных гемоглобинопатиях.

Достаточно часто гемическая гипоксия наблюдается при отравлении окисью углерода («угарным газом»), так как окись углерода обладает чрезвычайно высоким сродством к гемоглобину, почти в 300 раз превосходя сродство к нему кислорода. При взаимодействии окиси углерода с гемоглобином крови образуется карбоксигемоглобин, лишенный способности транспортировать и отдавать кислород.

Окись углерода содержится в высокой концентрации в выхлопных газах двигателей внутреннего сгорания, в бытовом газе и т.д.

Выраженные нарушения жизнедеятельности организма развиваются при увеличении содержания в крови НbСО до 50% (от общей концентрации гемоглобина). Повышение его уровня до 70-75 % приводит к тяжелой гипоксемии и летальному исходу.

Карбоксигемоглобин имеет ярко-красный цвет, поэтому при его избыточном образовании в организме кожа и слизистые становятся красными. Устранение СО из вдыхаемого воздуха приводит к диссоциации НbСО, но этот процесс протекает медленно и занимает несколько часов.

Воздействие на организм ряда химических соединений (нитратов, нитритов, окисла азота, бензола, некоторых токсинов инфекционного происхождения, лекарственных средств: феназепама, амидопирина, сульфаниламидов, продуктов ПОЛ и т.д.) приводит к образованию метгемоглобина, который не способен переносить кислород, так как содержит окисную форму железа (Fe3+).

Окисная форма Fe3+ обычно находится в связи с гидроксилом (ОН-). МетНb имеет темно-коричневую окраску и, именно этот оттенок приобретают кровь и ткани организма. Процесс образования метНb носит обратимый характер, однако его восстановление в нормальный гемоглобин происходит относительно медленно (в течение нескольких часов), когда железо Нb вновь переходит в закисную форму. Образование метгемоглобина не только снижает кислородную емкость крови, но и уменьшает способность активного оксигемоглобина диссоциировать с отдачей кислорода тканям.

Тканевая (гистотоксическая) гипоксия развивается вследствие нарушения способности клеток поглощать кислород (при нормальной его доставке к клетке) или в связи с уменьшением эффективности биологического окисления в результате разобщения окисления и фосфорилирования.

Развитие тканевой гипоксии связывают со следующими патогенетическими факторами:

1. Нарушением активности ферментов биологического окисления в процессе:

а) специфического связывания активных центров фермента, например, цианидами и некоторыми антибиотиками;

б) связывания SН-групп белковой части фермента ионами тяжелых металлов (Аg2+, Нg2+, Сu2+), в результате чего образуются неактивные формы фермента;

в) конкурентного блокирования активного центра фермента веществами, имеющими структурную аналогию с естественным субстратом реакции (оксалаты, малонаты).

2. Нарушением синтеза ферментов, которое может возникать при дефиците витаминов В1 (тиамина), ВЗ (РР), никотиновой кислоты и др., а также при кахексии различного происхождения.

3. Отклонениями от оптимума физико-химических параметров внутренней среды организма: рН, температуры, концентрации электролитов и др. Эти изменения возникают при разнообразных заболеваниях и патологических состояниях (гипотермиях и гипертермиях, недостаточности почек, сердца и печени, анемиях) и снижают эффективность биологического окисления.

4. Дезинтеграцией биологических мембран, обусловленной воздействием патогенных факторов инфекционной и неинфекционной природы, сопровождающейся снижением степени сопряжения окисления и фосфорилирования, подавлением образования макроэргических соединений в дыхательной цепи. Способностью разобщать окислительное фосфорилирование и дыхание в митохондриях обладают: избыток ионов Н+ и Са2+, свободных жирных кислот, адреналина, тироксина и трийодтиронина, некоторых лекарственных веществ (дикумарина, грамицидина и др.). В этих условиях увеличиваются расход кислорода тканями. В случаях набухания митохондрий, разобщения окислительного фосфорилирования и дыхания большая часть энергии трансформируется в тепло и не используется для ресинтеза макроергов. Эффективность биологического окисления снижается.

Что такое гемическая гипоксия

Гипоксия – типовой патологический процесс, характеризующийся уменьшением рО2 в тканях (ниже 20 мм рт. ст.) и абсолютной или относительной недостаточности биологического окисления в клетке. Гипоксия приводит к расстройству функций органов и тканей, нарушению пластических и энергетических процессов в организме, морфологическим изменениям клеток. По этиологии выделяют несколько типов гипоксии, условно объединяемых в две группы: экзогенные и эндогенные. Гемическая (кровяная) гипоксия относится к эндогенной гипоксии, возникает при уменьшении кислородной емкости крови из-за снижения содержания гемоглобина (Нb) в единице объема крови и нарушения транспортных свойств Нb. Гемический тип гипоксии характеризуется снижением способности Нb эритроцитов связывать кислород (в капиллярах легких), транспортировать и отдавать оптимальное количество его в тканях. Уменьшение содержания Нb в единице объема крови и в организме в целом наблюдается при существенном уменьшении числа эритроцитов и/или снижении содержания Нb (иногда до 40-60г/л), т.е. при выраженных анемиях. Нарушение транспортных свойств Нb обусловлены изменением его способности к оксигенации в крови капилляров альвеол и дезоксигенации в капиллярах тканей. Эти изменения (гемоглобинопатии) могут быть наследуемыми или приобретенными. Наследуемые гемоглобинопатии чаще всего возникают из-за мутации генов, сопровождающихся нарушением аминокислотного состава глобинов. Причиной приобретенных гемоглобинопатий чаще всего является повышенное содержание в крови метгемоглобинообразователей, окиси углерода, нитроксигемоглобина. При гемической гипоксии происходит изменения газового состава и рН крови /1/.

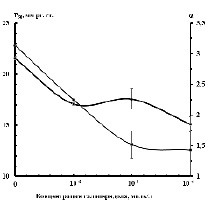

Рис. 1. Изменение значений Р50 и α при действие галоперидола

В заключение можно сделать вывод, что наблюдаемый сдвиг КДО влево при воздействии лекарственного препарата свидетельствует о повышении сродства гемоглобина к кислороду и затруднению отдачи кислорода тканям.

Научная электронная библиотека

Сологуб Т. В., Романцова М. Г., Кремень Н. В., Александрова Л. М., Аникина О. В., Суханов Д. С., Коваленко А. Л., Петров А. Ю., Ледванов М. Ю., Стукова Н. Ю., Чеснокова Н. П., Бизенкова М. Н., Понукалина Е. В., Невважай Т. А.,

1.1. Современные представления о патогенезе гипоксии. Классификация типов гипоксии и пусковые механизмы её развития

Тяжесть течения многих заболеваний и их исход в конечном итоге определяется особенностями вторичных неспецифических метаболических расстройств, степенью дестабилизации клеточных мембран, а также возможностями реактивации структурных и ферментных белков в условиях гипоксии.

Вышеизложенное указывает на необходимость дальнейшей детализации механизмов развития гипоксии на молекулярно-клеточном, органном, системном уровнях, а также патогенетического обоснования новых принципов медикаментозной коррекции метаболических и функциональных сдвигов при указанном типовом патологическом процессе.

В соответствии с общепринятыми классическими описаниями происхождения и классификации гипоксических состояний различают гипоксию экзогенного и эндогенного характера [46].

Гипоксия экзогенного характера может возникать как следствие уменьшения парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе при нормальном общем барометрическом давлении (нормобарическая гипоксия) и при общем снижении барометрического давления (гипобарическая гипоксия) [18]. Патогенетической основой развития гипоксии экзогенного типа является артериальная гипоксемия, а в ряде случаев и гипокапния, развивающаяся в результате компенсаторной гипервентиляции легких, приводящая к нарушениям кислотно-основного состояния и развитию газового алкалоза.

Для оценки закономерностей развития метаболических сдвигов при различных формах патологии более важны представления о современных принципах классификации гипоксии эндогенного типа по этиологическому фактору. В соответствии с этим различают дыхательную гипоксию, сердечно-сосудистую (циркуляторную гипоксию), гемическую или кровяную гипоксию и тканевую гипоксию [23, 34, 35].

Локальная циркуляторная гипоксия возникает при различных местных нарушениях периферического кровообращения: тромбозе, эмболии сосудов, в зоне ишемии, воспаления, стаза и др. формах патологии [31, 50].

Дыхательная (респираторная) гипоксия носит системный характер, связана с недостаточностью газообмена в легких при обструктивных, рестриктивных формах дыхательной недостаточности, а также при внелегочных формах патологии, обусловленных нарушением нервной и гуморальной регуляции дыхания, патологией грудной клетки и дыхательной мускулатуры [32].

Ограничение, затруднение внешнего дыхания при гипоксической гипоксии приводят в ряде случаев к развитию гипоксемии и гиперкапнии, т.е. формирование газового ацидоза, а затем и метаболического [32, 50].

В основе гемической гипоксии лежит уменьшение кислородной емкости крови в связи со снижением содержания гемоглобина в крови или его качественными сдвигами, например, при образовании карбоксигемоглобина, метгемоглобина и других врожденных или приобретенных аномалиях этого кислород-транспортирующего белка [31, 34, 35, 50].

Однако пусковые механизмы развития тканевой гипоксии чрезвычайно разнообразны и могут быть связаны со следующими патогенетическими факторами:

Одним из важнейших патогенетических факторов развития тканевой гипоксии является дезинтеграция структуры митохондриальных мембран, возникающая под влиянием различных этиологических факторов бактериально-токсической, иммуноаллергической природы, гормонального дисбаланса, нарушений электролитного баланса, при старении организма [2, 31, 39].

Общепринятой является точка зрения о том, что в основе развития гипоксии лежат нарушения окислительно-восстановительных реакций в связи с дефицитом кислорода. В то же время высказывается точка зрения о возможности развития субстратного типа гипоксии, обусловленной недостаточностью субстратов окисления, например, глюкозы для нервных клеток, жирных кислот для миокарда [31, 34, 35, 46, 50].

Как следует из вышеизложенного, гипоксия, начинаясь как циркуляторная, дыхательная или гемическая, достаточно быстро приобретает смешанный характер.

В последние годы стали выделять 8 типов гипоксии: наряду с дыхательной, гемической, циркуляторной, тканевой, смешанной гипоксией выделяют так называемые гипероксигемическую или гипербарическую, нормобарическую и гипобарическую гипоксии [13].

В связи с этим, следует отметить, что острая гипоксемия того или иного генеза, а также гипероксия приводят к повреждению мембран митохондрий, пространственной дезорганизации дыхательных ферментативных ансамблей, локализованных на их внутренней мембране и соответственно к развитию тканевой гипоксии. Так что при многих гипоксических состояниях, сопутствующих различным заболеваниям инфекционной и неинфекционной природы, возникает нарушение экстракции кислорода тканями.

Касаясь патогенеза метаболических сдвигов, свойственных гипоксическим состояниям, следует отметить, что в организме человека более 90% всего потребляемого кислорода восстанавливается с участием цитохромоксидазы митохондрий [39, 40, 41, 42], и лишь около 10 % кислорода метаболизируется в тканях с участием оксигеназ: диоксигеназы и монооксигеназы [25].

Наиболее многочисленны и сложны монооксигеназные реакции, протекающие в эндоплазматическом ретикулуме клеток при участии цитохрома Р-450 [15] и обеспечивающие гидроксилирование субстрата (стероидных гормонов, лекарственных препаратов и различных др. соединений) и, как правило, его инактивацию [25].

Диоксигеназы катализируют реакции, в которых в молекулу органического субстрата включаются оба атома молекулы кислорода (например, реакция окисления катехола молекулярным кислородом с раскрытием кольца).

В трех участках дыхательной цепи дыхание сопряжено с окислительным фосфорилированием и синтезом АТФ. Для того чтобы окислительное фосфорилирование было сопряжено с дыханием, митохондриальная мембрана должна сохранять свою целостность, быть непроницаемой для Н + и других ионов.

Как известно, снижение напряжения кислорода в тканях при гипоксии различного генеза лимитирует активность цитохромоксидазы и тем самым транспорт электронов по дыхательной цепи, сопряженной с синтезом АТФ. Полагают, что наиболее чувствительным к дефициту кислорода является начальный НАДН-зависимый участок дыхательной цепи [5, 7, 8, 10].

Ленинджер А., 1999 [22].

Терминальным звеном развития различных типов гипоксии: экзогенной, дыхательной, циркуляторной, гемической является избыточное накопление в ткани ионов водорода, развитие метаболического ацидоза с последующим повышением проницаемости мембран митохондрий и лизосомальных мембран, пространственной дезорганизацией дыхательных ансамблей, дефицитом АТФ [36, 38]. В то же время активация лизосомальных фосфолипаз обеспечивает развитие каскада реакций образования простагландинов, лейкотриенов, свободных радикалов с последующей дестабилизацией мембран клеток, в частности, митохондриальной [21, 48].

Таким образом, тканевая гипоксия в конечном итоге формируется вторично при гипоксиях различного генеза.

В условиях гипероксии, возникающей в процессе реперфузии предварительно ишемизированных тканей, а также при гипербарической оксигенации избыточные концентрации кислорода, не подвергающиеся тетравалентному восстановлению с образованием воды, становятся источником свободных радикалов, образуемых при одно- и трехэлектронном восстановлении кислорода [10].

Что такое гемическая гипоксия

11.1. Общая характеристика адаптивных реакций при острой и хронической гипоксиях

Так, под влиянием гипоксического фактора у человека наблюдается поведенческая реакция, направленная на выход из гипоксического состояния (например, выход из замкнутого пространства с небольшим содержанием кислорода и т.д.). Кроме того, формируется динамическая функциональная система, обеспечивающая активацию механизмов транспорта кислорода и субстратов обмена веществ к тканям и органам. Работа этой системы направлена на поддержание оптимального уровня биологического окисления в клетке. В структуру систем адаптации к гипоксии входят легкие, сердце, сосудистая система, кровь, системы биологического окисления и регуляторные системы.

Механизмы адаптации, формирующиеся в условиях острой гипоксии, носят преимущественно срочный, функциональный характер. Хронической гипоксии свойственна преимущественно долговременная структурная адаптация.

11.2. Адаптивные реакции при острой гипоксии

Система внешнего дыхания

Недостаточность биологического окисления при гипоксии приводит к гипервентиляции легких за счет углубления и учащения дыхательных экскурсий и вовлечения резервных альвеол с одновременным адекватным увеличением легочного кровотока. В результате минутный объем вентиляции и перфузии может увеличиваться в 10-15 раз по cравнению со спокойным состоянием. Развитие гипер- и тахипноэ при острой гипоксии обеспечивается за счет активации центральных и периферических хеморецепторов на фоне изменений газового состава крови, гипоксии, гиперкапнии, а также ацидотических сдвигов со стороны крови.

При острой гипоксии возникает выброс адаптивных гормонов, активируется симпатоадреналовая система, что приводит к развитию тахикардии, повышению УО и МОК, линейной и объемной скорости кровотока, увеличению выброса депонированной крови.

В условиях гипоксии развивается феномен перераспределения кровотока, обусловленный активацией симпатоадреналовой системы и выбросом катехоламинов. Последние вызывают сужение артериол при взаимодействии с α-адренорецепторами сосудов и снижение притока крови к большинству периферических тканей и органов (подкожная клетчатка, мышцы, органы брюшной полости и т.д.). В то же время возникает централизация кровотока в сосудах мозга, сердца и усиленно работающих дыхательных мышцах. При гипоксии в миокарде и ткани мозга накапливаются «метаболиты изнашивания» обладающие вазодилатирующим действием.

Под влиянием гипоксии наблюдаются количественные и качественные изменения со стороны сиcтемы крови.

Количественные сдвиги выражаются в появлении полицитемии (увеличении массы циркулирующей крови) за счет увеличения выброса эритроцитов из костного мозга и всех форменных элементов крови из депо. Причиной таких изменений является высокая концентрация в крови катехоламинов, тиреоидных и кортикостероидных гормонов.

Качественные адаптивные изменения связаны с увеличением сродства гемоглобина к кислороду в капиллярах легких и повышением степени диссоциации НbО2 в тканях.

Системы биологического окисления

11.3. Механизмы адаптивных реакций при хронической гипоксии.

Долговременная адаптация возникает при повторной или продолжающейся гипоксии, представляет собой сочетание структурных, функциональных и метаболических приспособительных реакций. Процессы приспособления формируются постепенно в результате многократной активации механизмов срочной адаптации к гипоксии, при этом создаются условия для оптимальной жизнедеятельности организма в новых, часто экстремальных условиях существования.

В адаптированном организме происходят снижение уровня основного обмена и уменьшение потребности тканей в кислороде. Это связано с увеличением в клетках количества митохондрий и их крист, повышением активности некоторых ферментов биологического окисления, особенно цитохромоксидазы. Наблюдается повышенная активность калий-натрий-зависимой и кальций-зависимой АТФ-азы, что способствует более полной утилизации АТФ.

Система внешнего дыхания

Дыхательная система обеспечивает достаточный уровень газообмена за счет увеличения емкости грудной клетки и мощности дыхательной мускулатуры, возрастания общей площади альвеол, числа капилляров в межальвеолярных перегородках, активации диффузионной способности альвеолярно-капиллярных мембран, повышения эффективности вентиляционно-перфузионного соотношения.

Одновременно развивается гипертрофия миокарда, увеличивается число функционирующих капилляров, митохондрий и их крист в миокарде, повышается эффективность трансмембранных процессов, наблюдается возрастание мощности и скорости взаимодействия актина и миозина в миофибриллах кардиомиоцитов. В результате, при долговременной адаптации к гипоксии увеличивается сила и скорость процессов сокращения и расслабления миокарда, наблюдается увеличение ударного и минутного объема сердечного выброса.

В условиях длительной гипоксии сосудистая система обеспечивает необходимый уровень перфузии тканей кровью за счет следующих механизмов: увеличения количества функционирующих капилляров, развития устойчивой артериальной гиперемии благодаря снижению миогенного компонента сосудистого тонуса и уменьшению чувствительности резистивных сосудов к действию вазоконстрикторов ( катехоламинам, вазопрессину, ангиотензину 2 и т.д.).

При долговременной адаптации к гипоксии в костном мозге наблюдается усиление эритропоэза вследствие усиленной выработки эритропоэтина почками. В периферической крови увеличивается содержание эритроцитов до 6-7 млн в 1 мкл и гемоглобина до 170-180 г/л.

У адаптированных к гипоксии животных и человека повышается резистентность нейронов к гипоксии и дефициту АТФ. Возникает гипертрофия ганглионарных нейронов вегетативной нервной системы и увеличение плотности их окончаний в сердце и некоторых других органах. Наблюдается увеличение числа рецепторов на клеточных мембранах и повышение чувствительности к медиаторам. В результате обеспечивается более экономная регуляция органов и повышается их устойчивость к гипоксии.

Происходит перестройка эндокринной системы: повышается чувствительность рецепторов клеток к гормонам, что вызывает уменьшение объема их синтеза в железах внутренней секреции. Повышается порог чувствительности гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой и других систем, что ограничивает активацию механизмов стресс-реакции и ее патогенные эффекты.