что такое газ в геологии

Геология нефти и газа

Геология нефти и газа (геология углеводородов, нефтегазовая геология) — прикладной раздел геологии, изучающий образования и скопления углеводородов в недрах земли, с целью научно обоснованного прогноза нахождения залежей нефти и газа, выбора рационального комплекса методов их поиска, разведки, подсчета запасов и оптимального режима разработки.

Задачи геологии нефти и газа: изучение вещественного состава углеводородов и вмещающих их пород (геохимия нефти и газа), сопутствующих им вод, форм залегания в недрах земли, условий формирования и разрушения, закономерностей пространственно-временного размещения залежей и месторождений нефти и газа, их генезиса.

Главным объектом изучения геологии нефти и газа являются образования и скопления углеводородов. На минеральном уровне это пузырьки углеводородных газов, капли жидких и включения твердых углеводородов в кристаллах, а также пленки вокруг минеральных и полиминеральных зерен. На породном уровне — рассеяные углеводороды и концентрированные скопления в отдельных пластах. На надпородном уровне — это залежи и месторождения, а на литосферном — нефтегазоносные зоны и бассейны, нефтегазоносные пояса и узлы нефтегазонакопления.

Геология нефти и газа начала становление как наука в первое двадцатилетие XX века в связи с появлением и распространением двигателя внутреннего сгорания и на начальном этапе накапливала и обобщала опыт поисковых работ.

См. также

Ссылки

Рудных месторождений • Нефти и газа • Твердых горючих ископаемых

Полезное

Смотреть что такое «Геология нефти и газа» в других словарях:

«Геология нефти и газа» — ежемесячный науч. техн. журнал мин в CCCP: геологии, газовой пром сти и нефт. пром сти. Издаётся c 1957 в Mоскве. Публикует статьи по вопросам происхождения нефти и газа, формирования их скоплений и условиям залегания; геол., геофиз. и… … Геологическая энциклопедия

ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА — прикладная геол. наука об условиях распространения в литосфере нефти и газа, поисках их промышленных скоплений, подготовке последних к разработке с подсчетом запасов в них как на суше, так и на акваториях шельфов и континентальных басс.… … Геологическая энциклопедия

геология нефти и газа — — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность EN oil and gas geology … Справочник технического переводчика

Геология нефти и газа — («Геология нефти и газа») ежемесячный научно технический журнал Министерств СССР: геологии, нефтяной промышленности, газовой промышленности. Основан в 1957 в Москве (в 1957 58 назывался «Геология нефти»). Освещает вопросы геологии и… … Большая советская энциклопедия

Геология нефти и газа (журнал) — Геология нефти и газа Специализация: Геология нефти и газа Периодичность: 6 выпусков в год Сокращённое название: ГНГ Язык: русский Главный редактор: А.И.Варламов … Википедия

Геология нефти — Содержание 1 Миграция нефти 2 Нефтеносные породы и скопления нефти … Википедия

Миграция нефти и газа — любое перемещение этих веществ в земной коре. Возможности, виды и м бы его контролируются факторами, действующими в тех или иных условиях геол. обстановки: физ. свойствами, состоянием мигрирующих нефти и газа, свойствами г. п. и участием в… … Геологическая энциклопедия

Месторождение нефти и газа — Нефтегазогеологическое районирование Глобальный уровень Углеводородная сфера Нефтегазоносный пояс Региональный уровень Нефтегазоносная провинция или бас … Википедия

Туркменский государственный институт нефти и газа — (ТГИНиГ) Оригинальное название Türkmen Döwlet nebit we gaz instituty Международное название Turkmen State Institute of Oil and Gas Год основания … Википедия

Природный газ – полезное ископаемое, представляющее собой смесь газообразных углеводородов природного происхождения, состоящую главным образом из метана и примесей других алканов. Иногда в составе также присутствует некоторое количество углекислого газа, азота, сероводорода и гелия.

Вследствие своего состава природный газ представляет собой чрезвычайно ценное сырье, из которого выделяют отдельные компоненты или более простые смеси.

Месторождения природного газа

В природе газ может находиться в следующих формах:

Доказано, что большое количество углеводородов находится в мантии Земли, но в настоящее время, ввиду технической недоступности, они не представляют практического интереса.

Химический состав природного газа

Помимо углеводородной составляющей, природный газ может содержать неорганические газообразные соединения:

Физические свойства природного газа

Вследствие своего состава природный газ горюч. Чистый газ горит голубым пламенем, поэтому его иногда называют «голубым топливом». Примеси же могут окрашивать пламя в различные цвета. Также пламя начинает желтить при недостатке кислорода, что приводит к неполному сгоранию газа и образованию копоти и угарного газа.

Смесь с воздухом в диапазоне концентраций от 4,4 до 17% взрывоопасна. Поэтому важно контролировать содержание газа в окружающей атмосфере, а также вовремя принимать соответствующие меры в случае его утечки.

Физические свойства природного газа зависят от его компонентного состава, однако в большинстве случаев основные параметры укладываются в диапазоны, приведенные в таблице ниже.

| ©PetroDigest.ru | ||

|---|---|---|

| Плотность | 0,65. 0,85 кг/м³ (сухой газообразный); 400. 500 кг/м³ (сжиженный) | |

| Температура самовоспламенения | Около 650 °C | |

| Удельная теплота сгорания: | 28. 46 МДж/м³ (6,7. 11,0 Мкал/м³ или 8. 12 кВт·ч/м³) | |

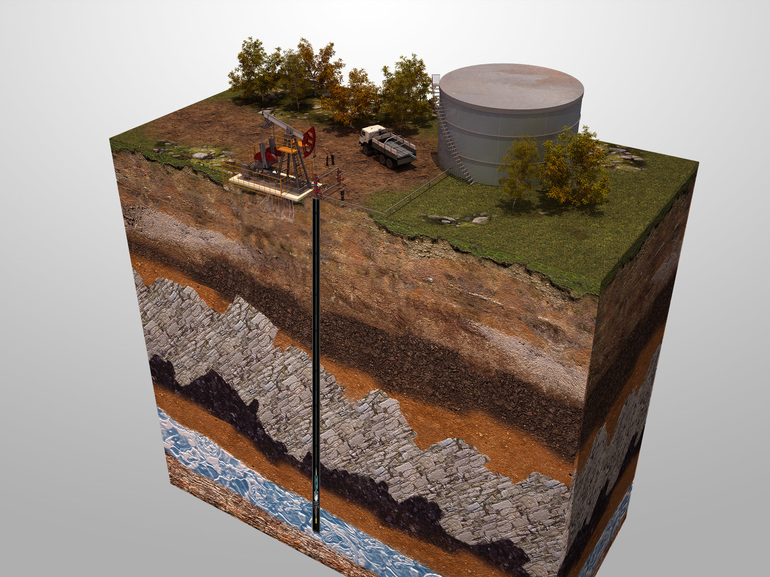

Добыча природного газа

Методы добычи газообразных углеводородов схожи с добычей нефти – газ извлекают из недр с помощью скважин. Для того, чтобы пластовое давление залежи падало постепенно, скважины размещают равномерно по всей территории месторождения. Такой метод также препятствует возникновению перетоков газа между областями месторождения и преждевременному обводнению залежи.

Более подробнов статье: Добыча природного газа.

Происхождение

Существует две теории происхождения природного газа: минеральная и биогенная.

По минеральной теории, углеводороды образуются в результате химической реакции глубоко в недрах нашей планеты из неорганических соединений под действием высоких давлений и температур. Далее вследствие внутренней динамики Земли, углеводороды поднимается в зону наименьшего давления, образуя залежи полезных ископаемых, в том числе газа.

Согласно биогенной теории, природный газ образовался в недрах Земли в результате анаэробного разложения органических веществ растительного и животного происхождения под действием высоких температур и давлений.

Несмотря на продолжающиеся споры относительно происхождения углеводородов, в научном сообществе выигрывает биогенная теория.

Транспортировка

Подготовка газа к транспортировке

Несмотря на то, что на некоторых месторождениях газ отличается исключительно качественным составом, в общем случае природный газ – это не готовый продукт. Помимо целевого содержания компонентов (при этом целевые компоненты могут различаться в зависимости от конечного пользователя), в газе содержаться примеси, которые затрудняют транспортировку и являются нежелательными при применении.

Например, пары воды могут конденсироваться и скапливаться в различных местах трубопровода, чаще всего, изгибах, мешая таким образом продвижению газа. Сероводород – сильный коррозионный агент, пагубно влияющий на трубопроводы, сопоуствуеющее оборудование и емкости для хранения.

В связи с этим, перед отправкой в магистральный нефтепровод или на нефтехимический завод газ проходит процедуру подготовки на газоперерабатывающем заводе (ГПЗ).

Первый этап подготовки – очистка от нежелательных примесей и осушка. После этого газ компримируют – сжимают до давления, необходимого для переработки. Традиционно природный газ сжимают до давления 200 — 250 бар, что приводит к уменьшению занимаемого объема в 200 — 250 раз.

Далее идет этап отбензинивания: на специальных установках газ разделяют на нестабильный газовый бензин и отбензиненный газ. Именно отбензиненный газ направляется в магистральные газопроводы и на нефтехимические производства.

Нестабильный газовый бензин подается на газофракционирующие установки, где из него выделяют легкий углеводороды: этан, пропан, бутан, пентан. Данные вещества также являются ценным сырьем, в частности для производства полимеров. А смесь бутана и пропана – уже готовый продукт, используемый, в частности, в качестве бытового топлива.

Газопровод

Основным видом транспортировки природного газа является его прокачка по трубопроводу.

Стандартный диаметр трубы магистрального газопровода составляет 1,42 м. Газ в трубопроводе прокачивается под давлением 75 атм. По мере продвижения по трубе, газ, за счет преодоления сил трения, постепенно теряет энергию, которая рассеивается в виде тепла. В связи с этим, через определенные промежутки на газопроводе сооружаются специальные компрессорные станции подкачки. На них газ дожимается до необходимого давления и охлаждается.

Для доставки непосредственно до потребителя от магистрального газопровода отводят трубы меньшего диаметра — газораспределительные сети.

Транспортировка СПГ

Что делать с труднодоступными районами, находящимися вдали от основных магистральных газопроводов? В такие районы газ транспортируется в сжиженном состоянии (сжиженный природный газ, СПГ) в специальных криогенных емкостях по морю, и по суше.

По морю сжиженный газ перевозится на газовозах (СПГ-танкерах), судах оборудованных изотермическими емкостями.

СПГ перевозят также и сухопутным транспортом, как железнодорожным, так и автомобильными. Для этого используются специальных цистерны с двойными стенками, способными поддерживать необходимую температуру определенное время.

Применение природного газа

Главным образом природный газ используется для обеспечения отопления, производства электроэнергии, и для бытовых нужд населения. Например, в России около 50% поставок приходится на энергетические компании и коммунальное хозяйство. Кроме этого, он находит применение в качестве топлива для транспортных средств, сырья при производстве пластмасс и других органических веществ.

Более подробно: Что делают из природного газа?

Экология

Природный газ является самым чистым среди углеводородных ископаемых топлив. В идеале, при его сгорании образуется только вода и углекислый газ, в то время как сгорание нефтепродуктов сопровождается образованием копоти и золы.

Нефтегазовая геология

Целью геологических исследований является обнаружение нефти и газа в недрах Земли, перспективная оценка величины месторождений, подготовка к их разработке исходя из типа залегания. Наличия в земле углеводородов являются основным предметом изучения науки. Залежью называется единичное скопление полезных ископаемых в земной коре. Небольшие месторождения редко используются в коммерческих целях, крупные источники углеводородов, разработка которых рентабельна и технически возможна, называют промышленной залежью.

За полтора века развития индустриальных способов добычи ископаемых углеводородной группы техническое оснащение и методы разработки месторождений значительно изменились и усовершенствовались, поэтому практически любое скопление полезных ископаемых позволяет извлекать их в промышленных масштабах.

С советской нефтяной геологией неразрывно связано имя её организатора, академика Губкина Ивана Михайловича. В разные годы большой вклад в развитие геологии нефти и природного газа внесли профессор губкинского университета Жданов М. А., профессор геолого-минералогических наук Бакиров А. А., профессор тюменского индустриального университета Максимов Е. М. и многие другие. Один из популяризаторов науки Игнатий Осипович Брод в середине 20 века провёл презентацию созданной им типологию залежей нефти и газа, на которой основываются разработка и проведение поисковых и разведочных работ на ископаемые.

Условия формирования скоплений углеводородного сырья являются предметом изучения геологии, эти знания помогают в определении нефтегазоносных районов, масштабов и свойств месторождений и их практического использования.

Образование углеводородных накоплений

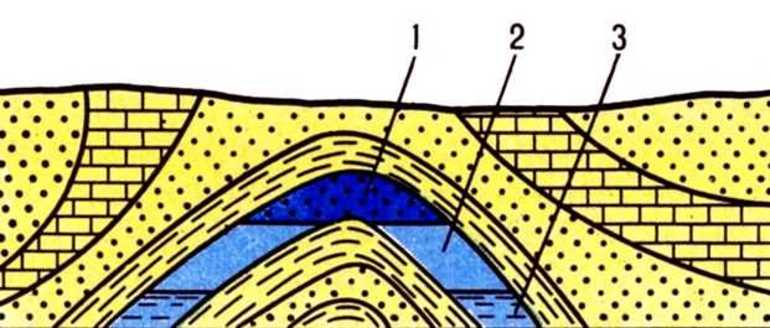

Скопление нефти образуется в результате движения углеводородов в пластах горных пород. В образовании залежи участвуют три составляющие: коллектор углеводородов, природный резервуар и ловушка. Коллектор — горная порода пористой структуры, способная собирать, фильтровать и отдавать флюиды — нефть, газ, воду. Та часть породы, в которой содержатся скопления нефти, называется природным резервуаром. Ловушка представляет собой комбинацию пористых и слабопроницаемых пород, которая позволяет удерживать нефть в нефтеносном слое.

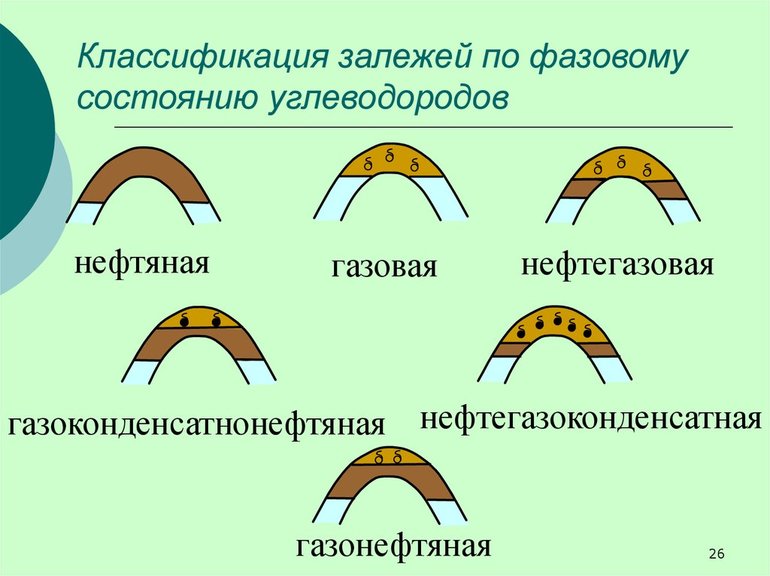

Передвижение углеводородного сырья между осадочных пород может происходить внутри пласта или в вертикальном направлении между пластами. При подобной миграции происходит заполнение ловушек. Поднимаясь вверх, сначала выделяются более лёгкие углеводороды, затем — тяжёлые. Изменения температуры и давления при миграции способствуют фазовым переходам углеводородов из жидкого в газообразное состояние, влияющим на количественное соотношение нефти и газа. Таким образом, происходит их разделение и формирование газовых, нефтегазовых и нефтяных ловушек.

Определённая И. О. Бродом классификация нефтегазовых залежей впоследствии была доработана и детализирована. В зависимости от геологических профилей и строения резервуаров различают следующие виды:

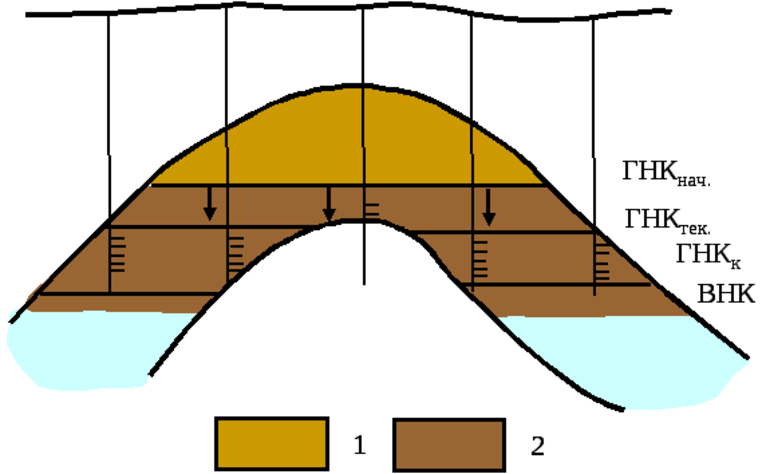

Соотношение мощности слоя коллектора и высоты скопления делит залежи на полнопластовые и неполно пластовые.

При освоении месторождений, кроме типа залегания, учитывают такие понятия, как пористые свойства коллектора, давление и температуру в пласте, плотность и вязкость нефти, нефтенасыщенность, положение водонефтяного контура, форму и размер слоя.

Формы и строение пластов

Каждая залежь индивидуальна в деталях, т. к. различается совокупность факторов, способствующих её образованию. Но существуют общие принципы строения, которые позволили выделить несколько основных элементов. Залежи делятся на пластово-сводовые, встречающиеся на практике чаще всего, и экранированные.

Выделяют следующие элементы этих видов слоёв:

Глубина залегания — расстояние от поверхности земли до кровли пласта — влияет на свойства нефти, весовой коэффициент содержания углеводородов в залежи. А также этот показатель имеет значение при разработке месторождения.

Классификация слоёв

Нефтегазовое месторождение представляет собой единственную залежь или их совокупность, ограниченных территориально, имеющих качественный состав и количественные показатели полезных ископаемых пригодные для промышленной разработки. Специфика образования углеводородного сырья определяет неизменное соседство нефти и газа в земных недрах. Но процентное соотношение их содержания в порах пласта-коллектора всегда различно, поэтому существует классификация по типу углеводородов:

В зависимости от объёма запасов и углеводородного состава нефтегазовые ресурсы делятся на прогнозные, перспективные и локальные, а также геологические и извлекаемые.

Для подсчёта запасов нефти и газа применяют объёмный метод, который основан на исследовании строения залежи. По совокупности параметров в итоге определяется экономическая целесообразность её разработки.

Газы земной коры

Полезное

Смотреть что такое «Газы земной коры» в других словарях:

Газы природные горючие — газообразные углеводороды, образующиеся в земной коре. Общие сведения и геология. Промышленные месторождения Г. п. г. встречаются в виде обособленных скоплений, не связанных с каким либо др. полезным ископаемым; в виде… … Большая советская энциклопедия

Газы природные — (классификация) встречаются и проявляют себя в разл. геол. и геохим. условиях, весьма разнообразны по хим. сост. и физ. свойствам. Известны классификации Г. п.: Вернадского (1912, 1934), Соколова (1930), Хлопина и Черепенникова (1935), Белоусова… … Геологическая энциклопедия

Газы природные горючие — (a. combustible natural gases; н. naturliche Brenngase; ф. gaz naturels combustibles; и. gases combustibles naturales) смеси углеводородов метанового ряда и неуглеводородных компонентов, встречающиеся в осадочном чехле земной коры в виде… … Геологическая энциклопедия

ГАЗЫ ПРИРОДНЫЕ ГОРЮЧИЕ — смеси углеводородов метанового ряда и неуглеводородных компонентов, встречающиеся в осадочном чехле земной коры в виде свободных скоплений, а также в растворенном (в нефти и пластовых водах), рассеянном (сорбированные породами) и твердом (в… … Большой Энциклопедический словарь

газы природные горючие — смеси углеводородов метанового ряда и неуглеводородных компонентов, встречающиеся в осадочном чехле земной коры в виде свободных скоплений, а также в растворённом (в нефти и пластовых водах), рассеянном (сорбированные породами) и твердом (в… … Энциклопедический словарь

ГАЗЫ ПРИРОДНЫЕ ГОРЮЧИЕ — смеси углеводородов метанового ряда и неуглеводородных компонентов, встречающиеся в осадочном чехле земной коры в виде свободных скоплений, а также в растворённом (в нефти и пластовых водах), рассеянном (сорбированные породами) и тв. (в… … Естествознание. Энциклопедический словарь

Природные газы — см. Газы земной коры, Газы природные горючие … Большая советская энциклопедия

Природные газы — Содержание 1 Химический состав 2 Физические свойства 3 Месторождения природного газа … Википедия

Фундаментальные основы нефтегазовой геологии. Современные аспекты

В статье рассмотрены ключевые проблемы, с которыми в XXI веке столкнулась нефтегазовая геология. Автор намечает основные пути ее дальнейшего развития отдельно останавливаясь на проблеме рисков и неопределенностей в нефтегазовом деле. Главным объектом нефтегазовых исследований автор считает флюидопородную систему – залежь нефти, рассматриваемую как эмерджентное скопление углеводородов

XXI век принес человечеству много неожиданных событий в различных сферах жизни, в том числе и в нефтегазовых делах.

В течение XIX-XX вв происходило бурное развитие по многим аспектам нефтегазовой науки и практики. К концу XX столетия накопились серьезные противоречия, выявившие неадекватность существующих моделей нефтяных месторождений. Большинство ученых придерживались органической (осадочно-миграционной) теории происхождения нефти, но некоторые противоречия сохранялись. В XXI веке противоречий стало больше. В настоящее время в мире насчитывается более 10 различных авторитетных концепций (теорий) нефтеобразования, включая биосферную, космическую и др.

Почти все геологи в XX веке увлекались нефтематеринскими свитами. Автор и сам в начале своей геологической деятельности был активным сторонником органической теории происхождения нефти. Но многолетний опыт работы в нефтегазовой геологии привел к выводу об ограниченной применимости классической теории. Кстати, А. Леворсен в конце прошлого века пришел к выводу, что нефтематеринские толщи никакого отношения к практике поисково-разведочных работ не имеют. Он утверждал: «Проблема происхождения нефти и газа теряет в какой-то мере свое значение в качестве обязательной предпосылки для постановки поисковых работ. нет необходимости искать особые материнские породы» [1, с. 488].

В настоящее время автор придерживается позиции, не предполагающей приверженности какой-либо одной концепции генезиса нефти. Создать общую теорию нафтидогенеза, пригодную для любых геологических условий, видимо, невозможно. Катагенетическая стадийность тоже не является универсальной. Академик Андрей Алексеевич Трофимук утверждал: «Нижняя граница зоны нефтеобразования должна быть понижена до глубины 8000-10000 м. Бурением глубоких скважин доказано, что на этих глубинах нефтеобразование происходит не только в условиях мезокатагенеза, но и в условиях апокатагенеза. Расширение границ зон нефтеобразования сопровождается существенным ростом прогнозной оценки ресурсов углеводородного сырья» [2, с. 333].

Развитие нефтегазового дела стало одной из ключевых задач человечества. В мире открыто 70 000 месторождений нефти, из них 1000 крупных. 70 стран в мире имеют разведанные запасы нефти, более 65 стран осуществляют добычу нефти на своей территории. Все государства мира в той или иной степени используют углеводородное сырье для различных целей. Открываются новые источники углеводородов (традиционных и нетрадиционных), создаются инновационные методы и технологии их добычи и утилизации. Нефть и газ – энергия, топливо и сырье для многих потребностей человечества.

Это убедительно подтверждается статистическими данными по динамике доказанных запасов нефти и по динамике добычи нефти в течение всего обозримого периода человеческой деятельности. По данным BP Statistical Review of World Energy 2019, доказанные запасы нефти в мире в 1998 году составляли 163, в 2008 году – 213,4, а в 2018 году – 247,1 миллиардов тонн. Из того же источника следует, что добыча нефти в мире с 1985 по 2018 год при непрерывном росте увеличилась с 2791 до 4474 млн тонн. В России добыча нефти также растет. С 1998 г. по 2018 г. она увеличилась с 304 до 563 млн тонн за год. (Вероятно, эти цифры включают нефть, добываемую российскими нефтяными компаниями за рубежом.)

Автор считает, что главным объектом нефтегазовых исследований является флюидопородная система – залежь нефти (эмерджентное скопление углеводородов) [3, 4].

Неопределенности, риски и катастрофы в современном нефтегазовом деле (разведка и добыча)

Накопившийся к настоящему моменту масштаб рисков, неопределенностей, ошибок и катастроф, связанных с поиском, разведкой и добычей углеводородов, делает необходимым переосмысление основополагающих принципов нефтегазового дела.

Набор факторов, определяющих неопределенности и риски в прогнозе, разведке и добыче нефти, можно наглядно описать следующей условной формулой [5]:

Н – фундаментальная наука,

Ч – человеческий фактор: профессионализм кадров всех уровней, включая менеджмент;

Г1, Г2, Г3, – геологическая, геофизическая и географическая информация в полном объеме;

Т1, Т2 – техника и технология с учетом инновационных методик и систем эффективного управления производственными процессами;

Э, К – экологические факторы, природные катастрофы;

Ф – финансовые возможности;

П – политические факторы.

В зависимости от меняющихся обстоятельств, некоторые из этих факторов могут оказаться определяющими. Каждый из них требует обновленной парадигмы.

Особое значение имеют геолого-геофизические факторы и соответствующий научный прогноз. В качестве примера прогнозно-геологических просчетов можно упомянуть попытки открытия «гигантского» месторождения Муклук на шельфе Аляски недалеко от месторождения Прадхо-Бей. Разведочная скважина стоимостью 1 млрд долларов была пробурена в 1983 г. Но на глубине 2438 м в предполагаемом продуктивном пласте оказалась только соленая вода. «Мы правильно выбрали место для бурения, – сказал Ричард Брей, президент дочерней компании British Petroleum. – Просто мы опоздали на 30 миллионов лет» [6]. Это происходило в конце XX века. Естественно, были использованы все прогностические методы и технологии крупнейшей нефтяной компании – British Petroleum.

Показательным примером другого рода факторов – технологических ошибок – может служить крупнейшая авария, произошедшая 20 апреля 2010 года в Мексиканском заливе на нефтяной платформе Deepwater Horizon на месторождении Макондо (компания British Petroleum). Это была крупная экологическая катастрофа. Нефтью было залито 75 тысяч квадратных километров [7]. Компания British Petroleum понесла убытки порядка 20 млрд. долларов.

В этой связи уместно привести мнение первооткрывателя крупнейших азербайджанских месторождений А. Нариманова [8]. Он также отмечал большие риски и неопределенности в процессе поиска крупных нефтегазовых месторождений.

Многие геофизические методы безусловно требуют совершенствования. Один из ведущих геофизиков ИНГГ (Новосибирск) В.С. Могилатов заметил: «Любая геофизическая интерпретация не на 100% достоверна. Она всегда делается с какой-то ошибкой».

В настоящее время очень большое значение приобретает геополитический фактор: отсутствие согласованности между основными нефтедобывающими странами и жесткая борьба за прибыли приводят к планетарному кризису.

Определяющим моментом в нефтяной геологии является динамика состояния флюидопородной системы, зависящая от большого числа неопределенностей. Особенно заметно это проявилось в Индии [9]. Мой друг Субир Раха, будучи президентом крупнейшей нефтяной компании Индии (ONGC), обращал на это особое внимание: «Образование, миграция и накопление углеводородов могут протекать по бесчисленному множеству вариантов, что приводит к неопределенностям и неизбежному риску в поисково-разведочных работах. Важная роль науки о Земле состоит в том, чтобы снизить эти неопределенности и преобразовать их в плодотворные возможности» («The generation-migration entrapment of hydrocarbons involves innumerable variants, which leads to uncertainties and inherent risks in exploration. Geo-scientists have an important role to play in reducing these uncertainties and risks, and converting them into profitable opportunities», Геофизическая конференция, Мумбаи, 2004) [10].

Преобладающие в настоящее время численные и лабораторные методы моделирования не дают возможности уверенного прогноза. В этой связи можно вспомнить, что многие априорные геолого-геофизические модели оказались несостоятельными на Кольской сверхглубокой скважине. Известный специалист по математической статистике и моделированию профессор Джордж Бокс писал: «В сущности, все модели неправильны, но некоторые из них бывают полезными» («All models are wrong but some are useful») [11]. Это же четко показал Сяо-Хуи Ву (старший консультант ExxonMobil): «Снизить источник неопределенности можно, сократив числовые ошибки и ошибки моделирования на основе выборочных данных» [12].

Автор полагает, что для получения достоверной информации необходимо натурное моделирование.

Некоторые известные ученые и специалисты обладали особой интуицией, основанной на большом профессиональном опыте с опорой на стратегию «широкого поиска». В их числе можно назвать А.А. Трофимука, Н.А. Калинина, Н.Н. Ростовцева.

После 70 лет учебной, практической и научной работы в нефтяной геологии, разрабатывая основы геофлюидодинамики нефтегазонасыщенных систем, автор пришел к выводам о необходимости разработки новой парадигмы.

Подробный обзор современных теорий и концепций дан в книге «Флюидодинамические модели залежей нефти и газа» [3]. Углеводороды встречаются повсеместно и будут всегда. Нефтегазообразование и распределение имеют очаговый характер [13].

Главная авторская нефтегеологическая парадигма состоит в том, что залежь нефти является живой флюидопородной системой, состояние и параметры которой способны быстро изменяться в непрерывном режиме под действием природных и техногенных факторов в соответствии с законами спонтанной саморегуляции [14]. Залежь нефти может сформироваться, расформироваться и вновь образоваться. Запасы нефти и газа могут быстро восполняться либо за счет вновь образующихся углеводородных масс внутри системы, либо за счет дополнительного притока из других частей земной коры. Поэтому, как подтверждают данные в разных регионах мира, многие нефтегазовые скопления являются молодыми 10. Нефтегазонасыщенный пласт (залежь) состоит из двух взаимосвязанных подсистем: породы (минералы) и флюиды (нефть, газ, вода) и представляет собой целостную систему, имеющую свойства фрактальных структур. Фрактальные свойства были изучены на примере Верх-Тарского месторождения (Новосибирская область) с использованием специальных характеристик временных рядов – размерности Хаусдорфа и показателя Херста [16]. В процессе разработки месторождений неоднократно и существенно меняются состав и свойства всех компонентов системы, флюидных и минеральных.

Флюидодинамические системы весьма мобильны и реакционноспособны. В зависимости от провоцирующих внешних воздействий они или стабильны (равновесное состояние), или возмущены (неравновесное состояние). Возмущенная система обладает всеми признаками неупорядоченности (хаоса) [3, 17]. Активные техногенные воздействия являются, по существу, сильным возмущением квазиравновесной системы и существенно искажают ее природные параметры. Если это возмущение является щадящим, то самоорганизующаяся система выравнивает это неравновесие. Длительное или интенсивное возмущение, значительно превышающее пороговое, уничтожает систему. Как следствие, падает пластовое давление, резко уменьшается дебит, обводняется пласт и изменяется его минералогический состав. Пороговое возмущение можно оценить через депрессию на пласт. На практике установлено, что максимальная депрессия на пласт (Рпл – Рзаб) не должна превышать 5-8 Мпа. Эта величина является почти универсальной для всех типов коллекторов. Такое значение оптимальной депрессии установлено для многих месторождений. Формула порога возмущения нефтенасыщенной системы: Pпл –Pзаб ≤ 5÷8 MPa.

Динамика состояния флюидопородной системы определяется величиной энергетического потенциала, т. е. уровнем внутренней (свободной) энергии. Поведение системы можно оценить через объемную плотность энтропии из уравнения:

Многие из этих концепций нашли свое отражение в многочисленных публикациях автора в России и за рубежом (см. ниже).

Выводы, предложения, рекомендации и пожелания

К настоящему моменту в результате форсированной сверхинтенсивной коммерческой добычи легко извлекаемой нефти (EOR) запасы остаточной нефти составляют 55–70 %. Основные технологии EOR направлены на создание в системе фильтрационных каналов любой ценой (усиленный гидроразрыв и т.п.) [20]. Чтобы добывать остаточную (трудноизвлекаемую) нефть из продуктивных пластов, требуются принципиально новые идеи и методы. Большой интерес и очевидные перспективы представляют прорывные нанотехнологии [19, 21-23].

Чтобы правильно управлять технологическим процессом добычи нефти, необходимо подробно изучать залежь нефти в непрерывном режиме с помощью специальных автономных датчиков, расположенных непосредственно внутри продуктивных пластов (очагов).

Чрезвычайно важно иметь постоянно действующие исследовательские полигоны на разрабатываемых месторождениях, а также осуществлять мониторинг на всех ранее пробуренных скважинах. Автор настойчиво предлагает создать на базе Верх-Тарского месторождения Новосибирской области Комплексный научно-исследовательский образовательный нефтяной Полигон [24].

Особое внимание следует уделить проблеме восполняемости запасов углеводородов на разрабатываемых и законсервированных менсторождениях.

Необходимо применять реабилитационные циклы для восстановления энергетического потенциала системы 27. Следует учитывать, что реабилитационный цикл – это не просто отдых, остановка системы. Должны быть предусмотрены методы и технологии активной реабилитации (как в медицине). Чтобы достичь эффективного и быстрого результата – восполнения активных запасов хотя бы в призабойной зоне и увеличения продуктивности скважины, нужны принципиально новые методы и технологии.

Надо беречь и пополнять углеводородные ресурсы, т.к. они необходимы человечеству на далекую перспективу. Масштаб использования альтернативных энергетических источников (включая геотермальные) необходимо увеличивать с тем, чтобы на них приходилась основная доля энергетики.

В нефтегазовом деле необходимы международная кооперация и глобализация. Было бы полезно принять некий международный нефтегазовый кодекс – соглашение о научных принципах в поиске, разведке и разработке месторождений нефти и газа.

Современная рыночно-лицензионная система недропользования в России является порочной. Необходимость восполнения запасов и научного исследования недр настоятельно диктует другие формы организации недропользования.

Каждая крупная нефтяная компания должна в научных целях бурить сверхглубокие скважины (глубиной свыше 10 км) и оснащать их автономными датчиками, дающими возможность подробно изучать большие глубины.

Необходимо создать Министерство геологии РФ в полном профессиональном формате 29.

Несколько слов о перспективах Западной Сибири.

В настоящее время судьба этого главного нефтегазового региона России многим видится в быстрейшем получении большого добычного потенциала за счет баженовской свиты и палеозоя. Особенно большие ставки на «бажен», за счет которого уже в ближайшее время предполагается иметь 20 миллиардов тонн добычных запасов нефти. Но надо иметь в виду, что эта свита имеет небольшие толщины и очень различные свойства и параметры, определяющие очаговый характер возможной продуктивности. Во многих регионах мира от разработки подобных объектов отказываются по экологическим соображениям.

Что же касается проекта «Палеозой», то под «палеозойским фундаментом» понимается огромный и разнообразный комплекс пород (протерозой и палеозой) на разных глубинах, что предопределяет возможность нефтеобразования и нефтенасыщения в разных породах и тектонических блоках. Геолого-геофизические материалы подтверждают это [14, 30]. Глубинная петротермальная энергия способствует желательным геофлюидодинамическим процессам. Но проект «Палеозой» в Западной Сибири пока остается на этапе изучения и познания новых фактов и закономерностей [31]. В качестве перспективных объектов обозначаются гранитоидные тела и другие очаговые зоны с активной современной геофлюидодинамикой (градиентная энтропия). Надо бурить глубокие скважины (до 15 км), тщательно и терпеливо испытывать интересные объекты. В случае получения слабых притоков или вязкой (битумной) нефти рекомендуется использовать вибрационные технологии (Институт горного дела СО РАН, г. Новосибирск). Они относятся к категории Improved Oil Recovery (IOR).

В XXI веке в Западной Сибири целесообразно и необходимо добывать также остаточную (трудноизвлекаемую) нефть на крупных месторождениях с использованием уже имеющейся инфраструктуры.

Изучение глубинных слоев и понимание процессов, происходящих в недрах Земли, имеет исключительную научную ценность. Наших знаний о земных глубинах катастрофически недостаточно. Изучение нашей родной планеты значительно отстает от изучения космоса! Это серьезная задача для фундаментальной науки.

1. Леворсен А. Геология нефти и газа. Мир, Москва, 1970. Серия «Науки о земле», т. 22. – 638 с.

2. А.А. Трофимук. Сорок лет борения за развитие нефтегазодобывающей промышленности Сибири. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, НИЦ ОИГГМ, 1997. – 369 с.

3. Н.П. Запивалов, И.П. Попов. Флюидодинамические модели залежей нефти и газа. – Новосибирск: Гео, 2003. – 198 с. ISBN 5-7692-0616-0)

4. Н.П. Запивалов. Динамика жизни нефтяного месторождения // Известия Томского политехнического университета. – Томск: 2012. – Т. 321. – № 1. – С. 206–211.

5. N. Zapivalov. Upstream &Midstream risks and uncertainties. New ways of thinking // DEW: Drilling and Exploration World. – India. – January 2019. – Vol. 28, No 3. – P. 37-46

7. О. Звонова. Авария в Мексиканском заливе: хроника событий и экологические последствия // Аргументы и факты, 22.04.2014.

8. Акиф Нариманов. Интервью // Азербайджанские известия, 19.09.09. http://www.azerizv.az/news/a-2939.html

9. Н.П. Запивалов, Ф.В. Павлов. Индия – путь к большой нефти, 1955 – 2005. – Новосибирск: Гео, 2005. – 208 с. DOI: 10.13140/2.1.4645.3762

10. N. Zapivalov. New trends in petroleum geology // DEW: the Complete Energy Journal, India. – 2005. – Vol. 15, No. 02, December. – P. 24-28.

11. Box G.E.P., Draper N.R. Empirical model building and response surfaces. – New York: John Wiley & Sons, 1987. – 424 p.

12. Xiao-Hui Wu. How to Predict Reservoir Performance with Subsurface Uncertainty at Multiple Scales? Society of Petroleum Engineers: Distinguished Lecturer Program, 2015. – Lecture.

13. Н.П. Запивалов. Новые научные и практические аспекты нефтегазовой геологии // Palmarium Academic Publishing, 2013. – 102 с. – ISBN: 978-3-8473-9589-8.

14. Н.П. Запивалов. Современные геологические концепции и технологии прогноза, разведки и освоения нефтегазовых месторождений // Нефтяное хозяйство. – М: 2005, № 11. – С. 20-23.

15. Н.П. Запивалов. Нефтегазовая геология: парадигмы XXI века // Георесурсы. – 2007, №3 (22). – С.11-12.

16. Н.П. Запивалов, Г.И. Смирнов, В.И. Харитонов. Фракталы и наноструктуры в нефтегазовой геологии и геофизике. – Новосибирск: ГЕО, 2009. – 131 с.

18. Огнев А.Ф. Теоретические, природные и экспериментальные модели нефтегазообразования и их использование в прогнозе нефтегазоносности: Тез. докл. Л.: ВНИГРИ, 1989

19. Н.П. Запивалов. Геологические и экологические риски в разведке и добыче нефти // Георесурсы. – Казань: 2013, №3 (53). – С. 3-5.

20. N. Zapivalov. Improved Oil Recovery vs. Enhanced Oil Recovery. In: Enhanced Oil Recovery: Methods, Economic Benefits and Impacts on the Environment. – Editors: Alicia Knight. – Nova Publishers, Inc., New-York, 2015. – Pp.81-94. – ISBN: 978-1-63463-943-9.

21. Н.П. Запивалов. Метасоматическая доломитизация и нефтегазоносность карбонатных пород (наноэффекты образования вторичных высокопродуктивных коллекторов) // Геология, поиски и освоение месторождений полезных ископаемых Беларуси: Сб. науч. трудов. Вып. 3. – Минск: Белгео, 2010. – С. 39-44.

22. N. Zapivalov. Petroleum Geology and Geophysics in the 21 st Century. A compendium of scientific works published in DEW Journal over thirteen years. – Technology publications: Technical books publishers and contributors, 2014. – Editors: Mikhail Epov, Arun Kumar Singhal. – Dehradun, India. – 244 p.

23. N. Zapivalov. Petroleum geology: science and practice in the 21 th century. New ideas and paradigms // International Journal of Petroleum Technology. – 2015. – Vol. 2, No. 2. – Pp. 40-44. http://www.avantipublishers.com/international-journal-of-petroleum-technology-volume2-issue2/

24. Н.П. Запивалов. Нефтяной полигон для образования, науки и практики // Известия вузов. Нефть и газ. – Тюмень, 2019, № 4, с. 49-56

25. Н.П. Запивалов. Пять неотложных мер нефтедобычи в Западной Сибири // Эко: всероссийский экономический журнал. – Новосибирск: Наука, 2015, №5. – С. 111-117.

26. Н.П. Запивалов. Реабилитационные циклы – основа восполнения активных запасов на разрабатываемых месторождениях // Дегазация Земли: геодинамика, геофлюиды, нефть и газ: Материалы Междунар. конф. пам. ак. П. Н. Кропоткина, 20-24 мая 2002 года, г. Москва. – М.: ГЕОС, 2002. – С. 330-332.

27. Н.П. Запивалов. Реабилитационные циклы – основа активного долголетия и высокой конечной нефтеотдачи нефтенасыщенных систем // Сборник трудов Международной научно-практической конференции «Новые идеи в геологии нефти и газа». – Москва: МГУ, 2015. – С. 85-87.

28. Н.П. Запивалов. Кто возродит Российскую геологию? «Президенту и дело в руки…» // Бурение и нефть. – 2002. – № 8. – С. 7-8.

29. Н.П. Запивалов. Вместе с Путиным возродить геологию! // Изв. АН Башкортостан: Отд-ние наук о земле. Геология. – 2004. – № 9. – С. 105-107.

30. N. Zapivalov. Exploring exploration: new paradigms // DEW: the Complete Energy Journal, India. – 2006. – Vol. 16, No. 02, December. – P. 40-45.

31. О нефтегазоносности палеозоя Западной Сибири // Концептуальные модели и возможные пути поиска залежей углеводородов в доюрском комплексе Томской области: сборник научных трудов открытой научной конференции под редакцией Н.П. Запивалова. – г. Томск. – 6, 21 июня 2018 г. Томск: Изд-во ТПУ, 2018.

[*] В статье «Improved Oil Recovery vs. Enhanced Oil Recovery» [19] говорится о щадящих методах добычи нефти в противоположность насильственным методам. Статья содержит практические рекомендации по внедрению новых щадящих технологий разработки месторождений (Improved oil recovery) и вызывает огромный профессиональный интерес в международной научной социальной сети ResearchGate. По состоянию на 28 июня 2020 г. статью прочитали 4247 специалистов из 83 стран мир. Также на ресурсе ResearchGate размещены многие другие публикации автора.