что такое епитрахиль у священников

Епитрахиль

Из Википедии — свободной энциклопедии

Епитрахи́ль (греч. επιτραχήλιον — то, что вокруг шеи) — принадлежность богослужебного облачения православного священника и епископа — длинная лента, огибающая шею и обоими концами спускающаяся на грудь.

Первоначально епитрахилью был диаконский орарь, который в знак сугубых (в сравнении с диаконом) благодатных дарований при хиротонии диакона в иерея перекладывался вторым концом со спины на грудь. Впоследствии оба конца епитрахили стали спереди скреплять пуговицами.

Епитрахиль надевается поверх подризника (в полном облачении) или рясы (в малом облачении). Символизирует благодатные дарования иерея как священнослужителя. Перед совершением полной Литургии архиереи и священники облачаются в епитрахилий с молитвой:

Благослове́н Бог, излива́яй благода́ть Свою́ на свяще́нники Своя́, я́ко ми́ро на главе́, сходя́щее на браду́, браду́ Ааро́ню, сходя́щее на оме́ты оде́жди его́.

Без епитрахили священник и епископ не могут священнодействовать. В крайних случаях (например, в условиях гонений на Церковь, если священник находится в заключении) заменой епитрахили может служить любой длинный кусок материи или верёвки, благословлённый как епитрахиль. Впоследствии такой благословлённый предмет надлежит использовать только как епитрахиль либо сжечь.

Стандартно спереди на епитрахили нашиваются три пары крестов на обеих его половинах. Это символизирует, что иерей может совершать шесть церковных таинств, седьмой крест нашивается на той части епитрахили, что находится на шее под затылком, это символизирует, что священник принял своё священство от епископа и подвластен ему, а также то, что он несёт на себе бремя служения Христу. В некоторых случаях кресты могут быть заменены иконами, количество крестов может быть изменено, концы епитрахили могут быть сплошным полотном (например, преподобный Серафим Саровский часто изображается в епитрахили, которая не спускается концами, а является цельным полотном с одним большим крестом на уровне груди).

Что такое священническая епитрахиль и зачем она нужна?

Специальная одежда православного священника — неотъемлемый атрибут богослужения. Каждый элемент такой одежды имеет свой смысл и символику. Батюшка не может приступить к Литургии, не облачившись в специальные одежды. Более того, само облачение священника сопровождается специальными молитвами. Наверняка многие видели длинную полосу на шее священнослужителя — она называется епитрахиль. Рассмотрим подробнее, что означает епитрахиль священника и для чего она нужна.

Богослужебный смысл ношения епитрахили

Епитрахиль — это длинный отрез ткани, который надевается на шею священника и спускается спереди через грудь. Это важнейший элемент облачения, без которого священнослужитель не имеет права совершать какие-либо священнодействия. В крайних условиях (например, при гонениях на церковь) допускается использование любой полосы ткани после специального благословения.

Символически епитрахиль означает дары благодати, которые священник получает при рукоположении. Изначально функцию епитрахили выполнял орарь дьякона, который перекидывался через плечо на грудь. Позже оба края полотна стали спереди скреплять. Надевается епитрахиль поверх остальных элементов облачения.

На каждой половине полотна нашивается по три креста, которые указывают на возможность совершать священником шесть церковных Таинств. Седьмой крест располагается на шее и указывает на то, что священник принял Таинство Рукоположения и является подвластным правящему архиерею.

История ношения епитрахили

Термин «Епитрахиль» впервые встречается в VIII в. он зафиксирован в византийском литургическом толковании, известном под названием «Церковная история» и приписываемом в рукописях святому Василию Великому. Здесь же епитрахиль впервые дается символическое толкование: «Епитрахиль сопоставляется с узами, которые были возложены на шею Спасителя, когда Его влекли на Распятие».

Так же понимал символическое значение епитрахили и святой Симеон, архиепископ Фессалоникийский. Он истолковывал обряд перенесения во время пресвитерской хиротонии задней половины ораря на правое плечо ставленника как возложение ярма (ига) священнического служения и всей полноты священства на хиротонисуемого.

Первоначально епитрахилью был дьяконский орарь, который в знак усиления благодатных дарований при рукоположении дьякона в священники перекладывался вторым концом со спины на грудь. Впоследствии оба конца епитрахили стали спереди скреплять.

Значение цветов в одежде священника

И епитрахиль, и остальные части облачения, бывают разного цвета в зависимости от праздника, на который служится Литургия.

Так, белые одежды принято надевать на большие праздники, связанные со Христом — Рождество, Преображение, Вознесение. Также нарядные белые одежды надевают на Пасху в знак божественного света.

Читайте о праздниках в честь Христа:

Голубой цвет — это цвет Богородицы, надевается на службы, связанные с Пречистой Девой. Фиолетовый цвет используется на Крестопоклонной седмице.

Красные одежды надевают в дни памяти мучеников за Христа. Зеленые облачения носят на Троицу.

Черный цвет символизирует смирение и покаяние в дни Великого поста.

Дышу Православием

О православии с любовью… Миссионерский портал. Здесь вы найдете множество ответов на самые разные вопросы о православии

ПОПУЛЯРНОЕ

Наши друзья

Епитрахиль (греч. шея) – принадлежность богослужебного облачения священника и архиерея – длинная лента, огибающая шею и обоими концами спускающаяся на грудь, спереди сшита или скреплена пуговицами, надевается поверх подризника или рясы.

Символизирует благодатные дарования священника как священнослужителя. Архиерей носит епитрахиль в знак сохранения иерейских благодатных дарований. Без епитрахили священник и архиерей не могут священнодействовать.

В крайних случаях (например, в условиях гонений на Церковь, если священник находится в заключении) заменой епитрахили может служить любой длинный кусок материи или веревки, благословленный как епитрахиль.

Первоначально епитрахилью был дьяконский орарь, который в знак усиления благодатных дарований при рукоположении дьякона в священники перекладывался вторым концом со спины на грудь. Впоследствии оба конца епитрахили стали спереди скреплять.

Епитрахиль надевается поверх подризника (в полном облачении) или рясы (в малом облачении). Символизирует благодатные дарования иерея как священнослужителя. Архиерей носит епитрахиль в знак сохранения иерейских благодатных дарований. Без епитрахили священник и епископ не могут священнодействовать. В крайних случаях (например, в условиях гонений на Церковь, если священник находится в заключении) заменой епитрахили может служить любой длинный кусок материи или верёвки, благословлённый как епитрахиль. Впоследствии такой благословлённый предмет надлежит использовать только как епитрахиль либо сжечь.

Спереди на епитрахили нашиваются три пары крестов на обеих его половинах. Это символизирует, что иерей может совершать шесть церковных таинств, седьмой крест нашивается на той части епитрахили, что находится на шее, это символизирует, что священник принял своё священство от епископа и подвластен ему, а также то, что он несёт на себе бремя служения Христу.

Термин «Епитрахиль» впервые встречается в VIII в. он зафиксирован в византийском литургическом толковании, известном под названием «Церковная история» и приписываемом в рукописях свт. Василию Великому или свт. Герману К-польскому; здесь же Епитрахиль впервые дается символическое толкование: «Епитрахиль сопоставляется с узами, которые были возложены на шею Спасителя, когда Его влекли на Распятие»

Так же понимал символическое значение Епитрахили и свт. Симеон, архиеп. Фессалоникийский. Он истолковывал обряд перенесения во время пресвитерской хиротонии задней половины ораря на правое плечо ставленника как возложение ярма (ига) священнического служения и всей полноты священства на хиротонисуемого

Что такое священническая епитрахиль?

Когда православный христианин исповедует свои прегрешения священнику во время Таинства Исповеди, во время чтения разрешительной молитвы, на его склоненную в знак глубочайшего раскаяния голову, накладывается часть облачения священника, называемая епитрахиль.

И поверх нее после отпущения грехов священник осеняет исповедующегося Крестным знамением. В этот момент происходит очищение как свершившийся факт. Что же такое – священническая епитрахиль и откуда берет начало этот необычный элемент облачения?

Что значит и как выглядит епитрахиль?

Это слово происходит от греческого ἐπιτραχήλιον, что значит «облачение, находящееся на шее». Она является символом благодатных дарований священника именно как служителя Церкви. Без нее священник не имеет права священнодействовать, то есть совершать Таинства.

Это облачение имеет вид широкой ленты, концы которой огибают шею и спускаются вперед на грудь. Одевается поверх рясы или подризника. Её концы спереди скрепляются пуговицами. На епитрахили изображены 6 крестов, это символизирует, что иерей совершает 6 церковных Таинств. Седьмой крест изображен на шее, и он значит, что священник рукоположен и несет на себе бремя служения Богу.

Происхождение облачения

Впервые это название появилось в 8 веке. Оно встречается в литургическом толковании в Византии в книге «Церковная история». Ее авторство приписывается Василию Великому. В книге говорится: «Епитрахиль сопоставляется с узами, которые были возложены на шею Спасителя, когда Его влекли на Распятие».

Правильность этого значения подтверждается и в трудах Святителя Симеона Фессалоникийского. Он объяснял обряд перенесения задней половины епитрахили на правое плечо во время посвящения в сан священника, как возложение ярма служения и всей полноты священничества.

И на самом деле – быть священником, это тяжкий, невероятно ответственный труд. Это бремя епитрахили нелегко нести без истинного призвания и великой, непоколебимой веры.

Что происходит, когда нет епитрахили, а нужно совершить Таинство?

Представьте себе случай, когда священник видит умирающего человека, который требует срочно его исповедовать, чтобы оставить все грехи. Или, как это было множество раз в годы гонений на Церковь, например, во времена репрессий, никакого облачения не было, а людям нужны были обряды, Таинства и помощь. В таком случае священник может благословить как епитрахиль, любой длинный кусок материи, или веревки. И после этого использовать его при совершении Таинства. Для этого и положена на иерея Благодать Святого Духа.

Не просто разобраться в обрядах Церкви, которые многие века складывались и осуществлялись священниками. Но каждая мелочь имеет свое значение и смысл. Каждая деталь соединяет с подвигом Иисуса Христа, спасшего нас от гибели.

ЕПИТРАХИЛЬ

Термин «Е.» впервые встречается в VIII в.: он зафиксирован в визант. литургическом толковании, известном под названием «Церковная история» и приписываемом в рукописях свт. Василию Великому или свт. Герману К-польскому; здесь же Е. впервые дается символическое толкование: Е. сопоставляется с узами, к-рые были возложены на шею Спасителя, когда Его влекли на Распятие ( Brightman F. E. The «Historia Mystagogica» and other Greek Commentaries on the Byzantine Liturgy // JThSt. 1908. Vol. 9. P. 262). Так же понимал символическое значение Е. и свт. Симеон, архиеп. Фессалоникийский. Он истолковывал обряд перенесения во время пресвитерской хиротонии задней половины ораря на правое плечо ставленника как возложение ярма (ига) священнического служения и всей полноты священства на хиротонисуемого (см.: PG. 155. Col. 262).

В диатаксисе Божественной литургии свт. Филофея I Коккина при возложении священником на себя Е. во время облачения к литургии предписано читать стих: Εὐλοϒητὸς ὁ Θεὸς ὁ ἐκχέων τὴν χάριν αὐτοῦ ἐπ τοὺς ἱερεῖς αὐτοῦ, ὡς μῦρον ἐπ κεφαλῆς, τὸ καταβαῖνον ἐπ πώϒωνα, τὸν πώϒωνα τὸν ᾿Ααρὼν, τὸ καταβαῖνον ἐπ τὴν ᾠὰν τοῦ ἐνδύματος αὐτοῦ ( ), в котором Е. истолковывается как символ Божественной благодати, дарованной священнику (такое же толкование дает Е. св. Николай Кавасила, см.: SC. 4bis. P. 364). Этот же стих читается при возложении Е. и в совр. традиции. Однако в рус. дониконовских изданиях указан иной стих: Этот стих подчеркивает ту символику Е., о к-рой говорится в «Церковной истории»; среди греч. источников примеры использования этого стиха в качестве молитвословия на возложение Е. не выявлены; возможно, этот стих был заимствован рус. дониконовской практикой непосредственно из памятников символического толкования богослужения.

Е. является важнейшим из священных облачений; традиция запрещает священнику и епископу совершать к.-л. богослужение без Е. (ср.: PG. 155. Col. 868). При этом Е. может быть видна молящимся (если служба совершается без фелони), а может быть скрыта под фелонью, саккосом, мантией. Традиционно Е. используется особым образом в таинстве Брака (священник, совершающий венчание, накрывает Е. соединенные руки молодых при хождении вокруг аналоя), в чине принятия инославных в лоно правосл. Церкви (если чин совершается пресвитером, тот подает обращающемуся в правую руку конец Е. и так вводит его в храм), в таинстве Покаяния (принимающий исповедь священник накрывает голову кающегося Е. при чтении разрешительной молитвы).

В греч. практике Е., как и др. священные облачения, не освящается к.-л. специальным чином; в совр. рус. практике (и зависящих от нее) Е. освящается вместе с др. облачениями через совершение особого чина, составленного митр. Киевским св. Петром (Могилой) по аналогии со сходным чином рим. Ритуала и с использованием нек-рых текстов из него (см.: Прилуцкий В., свящ. Частное богослужение в Рус. Церкви в XVI и 1-й пол. XVII в. К., 1912. С. 112-113).

В современной практике католич. Церкви аналогичное Е. облачение носит название стола (лат. stola), хотя до IX в. использовался преимущественно термин «орарь» (orarium).

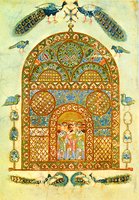

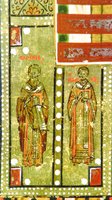

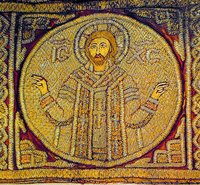

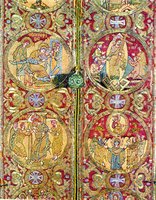

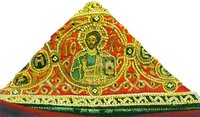

Изображения

С XIV в. Е. изображали подробно, соответственно др. деталям ставшего более сложным и пышным облачения святителей. Таковы златотканые, с жемчугом, драгоценными камнями и разноцветными кистями Е. на святителях по сторонам смертного ложа свт. Василия Великого (икона «Успение свт. Василия Великого», XV в., мон-рь вмц. Екатерины на Синае); Е. со сложными узорами (напр., завитками лозы с пальметтами внутри) на святителях на фресках апсиды парекклисиона церкви к-польского мон-ря Хора (Кахрие-джами) (ок. 1316-1321), в композиции «Поклонение Жертве» в апсиде кафоликона мон-ря Преображения Господня, Метеоры (кон. XV в.); Е. на свт. Николае Чудотворце в росписи кафоликона свт. Николая мон-ря Анапавса, Метеоры (мастер Феофан Критский, 1527); Е. на прп. Зосиме, причащающем прп. Марию Египетскую (фреска в нартексе кафоликона мон-ря Преображения Господня, Метеоры, 1-я пол. XVI в.). Эта особенность унаследована искусством Др. Руси: Е. на фигурах святителей на иконах-«полотенцах» (таблетках) (2-я пол. XVI в., из Покровского собора Суздаля), Е. с фигурами свт. Василия Великого и свт. Иоанна Златоуста на свт. Николае (икона «Свт. Николай Чудотворец», 3-я четв. XVI в., из Леонтьевской ц. Вологды, ВГИАХМЗ).

Кресты на Е. могли быть шитыми или составленными из нашивных деталей, напр. металлических дробниц. Растительный орнамент («священное древо») символизировал райский сад: Е., принадлежавшая, по преданию, свт. Петру Московскому (1-я пол. XIV в., ГММК); Е. из раки митр. Филиппа (Колычева) (XVI в., ГММК). Шитые кресты, чередующиеся с изображениями плодов граната, обильная жемчужная обнизь, украшения в виде драгоценных камней и цветных стекол присутствуют на Е. из московского Златоустовского мон-ря (XVII в., ГММК).

Создание изобильно украшенных предметов облачения было доступно немногим мастерским, принадлежавшим знатным семьям, богатейшим архиереям, мастерским крупных монастырей (об этом см.: Маясова. 2004. С. 53-74). В исполнении вкладных Е. стремились к сочетанию дорогих материалов: кресты были «сажены жемчугом», использовались тонкие ткани с шитьем, драгоценные пуговицы (Е.- вклад кн. В. И. Воротынского в Кириллов Белозерский мон-рь и Е. XVII в., вложенные в Троице-Сергиев монастырь). Е. могла быть ценна не только богатством, но и памятью о вкладчике. Такова Е.- вклад («данья») свт. Германа Казанского в Никольскую ц. свияжского Успенского монастыря. Она была шита из грубой шерстяной ткани («зуфь») желтого цвета, имела подкладку из синей крашенины и медные пуговицы (Города России. 2002. С. 364).

Обзор технологий и материалов лицевых Е. одним из первых начал составлять Н. П. Кондаков во время путешествия по обителям Афона ( Кондаков. 1902). В дальнейшем изучение базировалось на обращении к произведениям изобразительного искусства ( Braun. 1907. S. 576-607; Walter. 1982) и лицевого шитья правосл. регионов или музейных собраний.

Типы лицевых изображений

Составители средневек. описей отмечают лицевые изображения на передней части Е. Наиболее распространены лицевые Е. с образами святых. Техника исполнения их может быть различной: шитье, резьба, чернь и эмаль на металлических дробницах. В описях различных мон-рей среди служебных одежд на 1-м месте упомянуты лицевые Е. с шитыми серебром и золотом фигурами святых: Е. из красной тафты, «а по ней шиты святители шесть, шолком шиты да золотом, а веньци у них жемчугом сажены мельким» (Опись Соловецкого мон-ря 1514 г. // Описи Соловецкого мон-ря XVI в.: Коммент. изд. СПб., 2003. С. 30); Е. «жемчюгом сожена со святители», по описи 1577-1578 гг. находящаяся в ризнице Успенского собора Коломны (Города России. 2002. С. 11); Е. из темно-красного атласа, «на ней шесть святителей», украшенная 4 «плащами» (дробницами), в т. ч. с жемчугом, «из Голутвина монастыря» в Коломне (Там же. С. 71); Е.- вклад «князя Ивана Судцкого» (Сицкого), на к-рой «святые стоячие… да мученики поясные» (8 или 10 фигур) (Опись строений и имущества Кириллова Белозерского мон-ря. 1998. С. 148). Среди ветхих одежд новгородского Софийского собора (Описи новгородского Софийского собора. 1993. Вып. 3. С. 16 (опись 1771 г.)) встречается Е. «по лазоревой земли камчатой, шиты святые разные золотом».

Лицевые Е. по материалу, технике исполнения и подбору лицевых композиций часто составляли единый комплект с поручами, что влияло на выбор изображений на них (Благовещение, Деисус или святые).

Среди изображенных святых могли быть покровители заказчиков: св. Стефан, архиеп. Сурожский, и архидиаконы Стефан и Лаврентий на Е. новгородской работы, вложенной Марией и Феодором (XIV-XV вв., НГОМЗ). На Е. греч. (или серб.) происхождения (XV в. ГИМ) фронтально изображены святители Кирилл Александрийский, Николай Чудотворец, Афанасий Александрийский, Григорий Богослов, Спиридон Тримифунтский, Дионисий Ареопагит, Тимофей (Прусский?); внизу, под арками с 3-лопастным завершением,- св. Иоанн Предтеча и прор. Захария, ап. Иоанн Богослов.

Помимо них изображали св. воинов Георгия, Димитрия Солунского, Феодора Тирона, Феодора Стратилата; врачевателей Косму и Дамиана, напр. на Е. греч. работы (XV в., монастырь Эсфигмен на Афоне). На Е. молдовлахийского производства присутствуют портреты ктиторов-господарей Александра Доброго и его супруги Марины в рост (1400-1432, ГЭ); фигуры коленопреклоненных Петра III и его сына Марка (1537, мон-рь Эсфигмен на Афоне); изображения Иоанна Негоша с сыновьями и его супруги с дочерьми наряду с образами святителей и пустынников (XVII в., мон-рь Эсфигмен на Афоне). Новогреч. традицией Кондаков считал упоминание имен не только вкладчиков и создателей, но и членов их семей (напр., на Е. 1680, мон-рь прп. Дионисия, Афон).

На выбор изображений влияло местное почитание святых. На создание Е. сер.- 2-й пол. XVI в. (ГММК) с фигурами Московских митрополитов Петра, Алексия, епископов Леонтия Ростовского и Никиты Новгородского, возможно, повлияли прославление еп. Никиты Новгородского после обретения его мощей в новгородском Софийском соборе в 1558 г. и привоз его погребальных одежд в столицу на поклонение (ПСРЛ. Т. 30. С. 190). На Е. из Киево-Печерской лавры (1672, НКПИКЗ) вышиты образы преподобных Антония и Феодосия Печерских. На Е. (2-я пол. XVI в.), вложенной свящ. Георгием в афонский мон-рь Симонопетра, среди святителей присутствует свт. Митрофаний, 1-й еп. К-польский. Появление его образа могло стать характерной чертой произведений поствизант. периода: Кондаков упомянул греч. Е. XVII в. из мон-ря Ксенофонт, на к-рой изображение свт. Митрофания К-польского предшествовало образам К-польских святителей ( Кондаков. 1902. С. 256).

Образы святых могут быть представлены не только единолично, но также попарно (неразрезная Е., без иордани, из Павлова Обнорского во имя Св. Троицы мон-ря, XVI в., ВГИАХМЗ) и группами в соответствии с чином святости (Е. из Иверского мон-ря на Валдае, шитая в Юго-Вост. Европе, XVI в. (XV в., по мнению Ю. Г. Гридневой), ИАХМНИ, с подписанными по-гречески поясными изображениями пророков, апостолов, святителей, воинов, мучеников в круглых медальонах, по 3 в каждом).

Е. с изображением «Благовещения» отличаются большим количеством вариантов образа Христа в центральном медальоне иордани. Иногда сюжет «Благовещение» объединен в общую композицию и помещен на одной стороне Е., что характерно для произведений, включающих Страстной цикл и двунадесятые праздники. В этом случае напротив «Благовещения» обычно изображается «Рождество Христово». Известны случаи, когда между центральным медальоном иордани и фигурами арх. Гавриила и Богоматери из «Благовещения» помещаются образы пророков: первосвящ. Захарии и св. Иоанна Крестителя (напр., Е. XVI в., Византийский музей, Афины; Е. свящ. Константина, XVI в., мон-рь Ставроникита, Афон). В нижней части Е. с «Благовещением» выделяется 4 основные группы изображений: святители, апостолы, сонм святых (по 3 фигуры в медальоне), сюжетные композиции. Группа сонма святых, как правило, представлена только на Е. с «Благовещением» и имеет общее композиционное строение для всех памятников: переплетение малых кругов с крупными медальонами с фигурами 3 святых, к-рые располагаются по всей длине Е. Состав святых может меняться, но их расположение соответствует следующему порядку: пророки, апостолы, святители, мученики, преподобные, отшельники, сочинители гимнов. Важной иконографической деталью, объединяющей эту группу, является образ Св. Троицы в центральном медальоне иордани.

Композиционно-геометрическое построение оформления Е. наиболее полно раскрыто у Г. Милле ( Millet. 1939, 1947). Он делит Е. на 3 группы по принципу организации декора их пространства фигурами или сюжетами, классифицирует по изображениям в медальонах, в арках или в прямоугольных рамках. Каждая группа имеет подгруппы в зависимости от содержания. Обрамлением лицевых изображений служили не только архитектурные формы в виде арок на колонках, но и растительный и геометрический орнаменты. На Е. сер.- 2-й пол. XVI в. (ГММК) шитые вязью и жемчужной обнизью тексты тропарей святителям (за исключением тропаря свт. Никите Новгородскому) обрамляют их фигуры.

На рус. Е. XVI-XVII вв. использовали тканые полосы с лицевыми изображениями святых и Господских праздников, распространенные в церковном шитье Зап. Европы XV-XVI вв. (Средневек. сокровища из Нидерландов: Собр. музея мон-ря вмц. Екатерины г. Утрехт: [Кат. выст.]. М., 2002. С. 78-109. Кат. 26-49). Подобные предметы в рус. церковном быту могли появиться в эпоху Реформации в XVI в. в странах Зап. и Центр. Европы. Фоны таких полос с готическими кивориями и «шахматными» полами использованы на неразрезной Е. (без иордани) из Павлова Обнорского во имя Св. Троицы монастыря (XVI в., ВГИАХМЗ). Е., составленная из полос с изображениями святых в зап. иконографических изводах, была сфотографирована в нач. XX в., вероятно, в ризнице Успенского мон-ря г. Старицы Тверской губ. ( Катасонова Е. Ожившее время: Россия 1908-1915 гг. в фотографиях С. М. Прокудина-Горского // Убрус: Церк. шитье, история и современность / Изд. златошвейной мастерской при Успенском подворье Оптиной пуст. СПб., 2007. Вып. 7. С. 68-75). Е. западноевроп. работы с изображениями апостолов и святителей принадлежала патриарху Московскому Никону (2-я четв. XVII в., ИАХМНИ). После XV в. центральный образ Христа на иордани часто исключают. Единственным новым типом иконографии в XVI в. стало изображение на Е. Акафиста Богородице, впрочем не получившее впосл. распространения.

С развитием церковной жизни и ремесел в России на рубеже XIX и XX вв. были востребованы древние традиции оформления одежд: Е. для мощей патриарха Ермогена (мастерские шитья Вознесенского монастыря в Кремле, 1913-1914, ГММК) с фигурами Московских святителей в рост в архитектурном обрамлении следует памятникам XVI-XVII вв. Подобные тенденции сохранялись до кон. XX в. В совр. церковном шитье отмечается возрастающий интерес к возрождению древней традиции.