что такое джунгария что за страна

Джунгария: таинственный враг России и Китая

Ойратов считают наследниками Чингисхана. Они жили в великой стране, раскинувшейся от Казахских степей до Тибетских гор.

Первое упоминание о джунгарах (или как они сами себя называли — ойратах) относится к началу XIII века. По монгольским хроникам, вождь этого народа покорился Чингисхану в 1208 году, и поскольку сам сдался на милость победителя, то он и его семья влились в ряды монгольской знати. Предприимчивый вождь не растерялся, и пристроил своих дочерей во все ветви рода великого завоевателя, чтобы кто бы не оказался у власти после смерти Чингисхана, про ойратов не забывал.

В умении держать нос по ветру правители джунгаров действительно выделялись. Они успешно пережили все междоусобные разборки чингизидов и в 1399 году создали первое самостоятельно государство — Дербен-Ойрат (или Ойратское ханство). Долгое время всё шло хорошо. В 1449 году началась ойрато-китайская война. Степные кочевники победили самонадеянного юного императора, который почему-то решил разгромить противника на его поле и бросил все войска в степь. Тяжелая китайская пехота мало что могла противопоставить конным кочевникам и была наголову разбита, несмотря на огромное численное преимущество. Император попал в плен. Правитель джунгаров решил, что с таким заложником он сможет выторговать любые условия мира, но просчитался. Китайцы быстро посадили на трон нового императора, а про старого заявили, что «государство важнее жизни правителя». Бывший император шесть лет просидел в плену, а потом его отпустили на все четыре стороны.

Успешное джунгарское государство развалилось, когда один из чингизидов захотел воссоединить земли своего великого предка. Начал он как раз с ойратов. В 1468 году ойратское войско было разбито монголами, и ханство на 170 лет прекратило существование, став лишь частью монгольского государства Северная Юань. Джунгары старались слишком не высовываться, помня, что случилось с их государством.

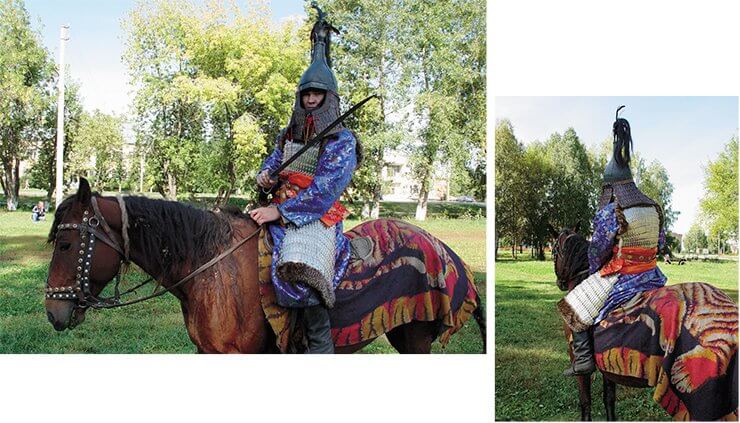

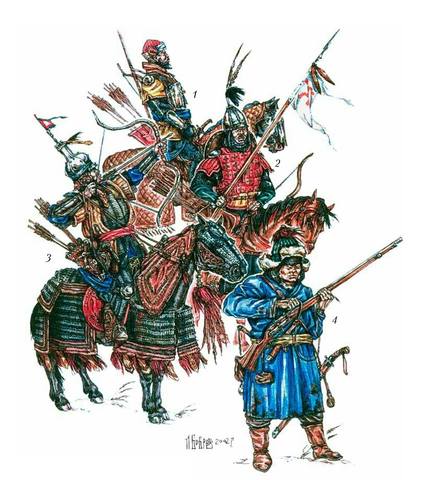

Воины-джунгары. Источник: pinterest.com

Новый шанс обрести независимость появился в XVII веке, когда к ойратскому правителю Гуши прибыл посол из Тибета. Он попросил защитить тамошних буддистов и лично Далай-ламу от нападок светских феодалов, которые покушались на монастыри и их богатства. Ойраты откликнулись на призыв и помогли защитить монастыри Тибета, получив в награду за это богатые дары. В 1635 году было вновь провозглашено Джунгарское ханство. Оно вместе с несколькими другими степными государствами отказалось подчиняться всё ослабевавшим монголам. В 1640 году съезд правителей всех кочевых народов приняли Степное Уложение — свод законов, и проголосовал за единую религию — буддизм.

Друг степей — джунгар

Возрожденное ханство принялось активно расширяться. Его первой жертвой стало Казахское ханство. В 1681—1685 годах джунгарские войска под командованием Цэван-Рабдана оттеснили казахов на запад и дошли до Ташкента. Местное население обложили таким огромным ясаком (то есть данью), что татары, жившие на этих землях, предпочли перейти в подданство к русскому царю. Там платить надо было меньше, а правитель был далеко. Джунгарам это не понравилось. Кроме того, им угрожали русские планы экспансии в Среднюю Азию. Конфликт стал неизбежен. В 1710 году ойраты напали и практически сровняли с землёй Бикатунский острог, который казаки возвели на землях, принадлежавших данникам джунгарского хана.

В 1716 году, когда покоритель казахов хан Цэван-Рабдан оборонял от китайских войск защищал священный город Лхасу в Тибете, русский отряд под командованием полковника Ивана Бухгольца попытался основать на землях джунгаров Ямышевскую крепость. Кочевникам такая дерзость не понравилась, и строящиеся укрепления были взяты в осаду. Джунгарам не понадобилось даже атаковать — тяготы и лишения в русском лагере сделали за них всю работу. Из трёх тысяч солдат почти треть выкосили болезни, голод и холод, а обоз с продовольствием и боеприпасами кочевники перехватили еще на дальних подступах. Уцелевшим русским пришлось отступить.

Тем временем бои в Тибете шли с переменным успехом. Священный город Лхаса переходил из рук в руки, доставаясь то Джунгарам то Цинскому Китаю. В разгар боёв Цэван-Рабдану пришлось встретить посла Петра I, доставившего письмо от русского царя. Тот «разрешал джунгарам жить так, как они жили» и уведомлял о строительстве новых крепостей по Иртышу. Хану это так не понравилось, что посол несколько лет просидел в плену.

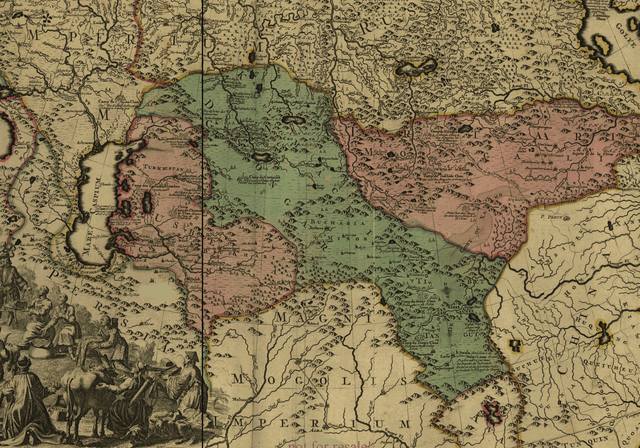

Карта Джунгарского ханства (Первая половина XVIII века). Источник: en. wikipedia.org

Пётр не оставлял попыток добраться до золота, которое, как он считал, находится в среднеазиатских оазисах, и он отправил на юг новую экспедицию под командованием майора Ивана Лихарева. В августе 1720 года этот отряд в верховьях Иртыша столкнулся с армией джунгаров и одолел её. Во время переговоров ойратскому полководцу, сыну Цэван-Рабдана, удалось убедить своего русского коллегу в стремлении к миру и в том, что золото южных оазисов, о котором так мечтает Пётр — всего лишь легенда. Это устроило обе стороны, и 18 января 1721 года Пётр издал указ о мире с Джунгарским ханством. С тех пор крупных столкновений русских и джунгаров не было, а беспокойные кочевники сосредоточились на своём противостоянии с Китаем.

Бесславный конец славного ханства

Война уже давно шла не в священных горах у Лхасы, а на очень широком фронте от Тибета до Монголии. Китайцы хотели поставить зарвавшихся степняков на место. Императоры Поднебесной считали Тибет своими владениями, и никакие степные кочевники не смели указывать им, сынам неба. Джунгары же хотели отвоевать часть Монголии для своих пастбищ. Ни одна из сторон за долгую войну, которая шла с 1729 до 1737 год, не смогла добиться решающего преимущества. После долгих переговоров, занявших еще почти два года, был подписан мир между ханом и императором.

Джунгария: таинственный враг России и Китая

Первое упоминание о джунгарах (или как они сами себя называли – ойратах) относится к началу XIII века. По монгольским хроникам, вождь этого народа покорился Чингисхану в 1208 году, и поскольку сам сдался на милость победителя, то он и его семья влились в ряды монгольской знати. Предприимчивый вождь не растерялся, и пристроил своих дочерей во все ветви рода великого завоевателя, чтобы кто бы не оказался у власти после смерти Чингисхана, про ойратов не забывал.

В умении держать нос по ветру правители джунгаров действительно выделялись. Они успешно пережили все междоусобные разборки чингизидов и в 1399 году создали первое самостоятельно государство – Дербен-Ойрат (или Ойратское ханство). Долгое время всё шло хорошо. В 1449 году началась ойрато-китайская война. Степные кочевники победили самонадеянного юного императора, который почему-то решил разгромить противника на его поле и бросил все войска в степь. Тяжелая китайская пехота мало что могла противопоставить конным кочевникам и была наголову разбита, несмотря на огромное численное преимущество. Император попал в плен. Правитель джунгаров решил, что с таким заложником он сможет выторговать любые условия мира, но просчитался. Китайцы быстро посадили на трон нового императора, а про старого заявили, что «государство важнее жизни правителя». Бывший император шесть лет просидел в плену, а потом его отпустили на все четыре стороны.

Успешное джунгарское государство развалилось, когда один из чингизидов захотел воссоединить земли своего великого предка. Начал он как раз с ойратов. В 1468 году ойратское войско было разбито монголами, и ханство на 170 лет прекратило существование, став лишь частью монгольского государства Северная Юань. Джунгары старались слишком не высовываться, помня, что случилось с их государством.

Воины-джунгары. Источник: pinterest.com

Новый шанс обрести независимость появился в XVII веке, когда к ойратскому правителю Гуши прибыл посол из Тибета. Он попросил защитить тамошних буддистов и лично Далай-ламу от нападок светских феодалов, которые покушались на монастыри и их богатства. Ойраты откликнулись на призыв и помогли защитить монастыри Тибета, получив в награду за это богатые дары. В 1635 году было вновь провозглашено Джунгарское ханство. Оно вместе с несколькими другими степными государствами отказалось подчиняться всё ослабевавшим монголам. В 1640 году съезд правителей всех кочевых народов приняли Степное Уложение – свод законов, и проголосовал за единую религию – буддизм.

Друг степей — джунгар

Возрожденное ханство принялось активно расширяться. Его первой жертвой стало Казахское ханство. В 1681-1685 годах джунгарские войска под командованием Цэван-Рабдана оттеснили казахов на запад и дошли до Ташкента. Местное население обложили таким огромным ясаком (то есть данью), что татары, жившие на этих землях, предпочли перейти в подданство к русскому царю. Там платить надо было меньше, а правитель был далеко. Джунгарам это не понравилось. Кроме того, им угрожали русские планы экспансии в Среднюю Азию. Конфликт стал неизбежен. В 1710 году ойраты напали и практически сровняли с землёй Бикатунский острог, который казаки возвели на землях, принадлежавших данникам джунгарского хана.

В 1716 году, когда покоритель казахов хан Цэван-Рабдан оборонял от китайских войск защищал священный город Лхасу в Тибете, русский отряд под командованием полковника Ивана Бухгольца попытался основать на землях джунгаров Ямышевскую крепость. Кочевникам такая дерзость не понравилась, и строящиеся укрепления были взяты в осаду. Джунгарам не понадобилось даже атаковать – тяготы и лишения в русском лагере сделали за них всю работу. Из трёх тысяч солдат почти треть выкосили болезни, голод и холод, а обоз с продовольствием и боеприпасами кочевники перехватили еще на дальних подступах. В уцелевшим русским пришлось отступить.

Тем временем бои в Тибете шли с переменным успехом. Священный город Лхаса переходил из рук в руки, доставаясь то Джунгарам то Цинскому Китаю. В разгар боёв Цэван-Рабдану пришлось встретить посла Петра I, доставившего письмо от русского царя. Тот «разрешал джунгарам жить так, как они жили» и уведомлял о строительстве новых крепостей по Иртышу. Хану это так не понравилось, что посол несколько лет просидел в плену.

Карта Джунгарского ханства (Первая половина XVIII века). Источник: en.wikipedia.org

Пётр не оставлял попыток добраться до золота, которое, как он считал, находится в среднеазиатских оазисах, и он отправил на юг новую экспедицию под командованием майора Ивана Лихарева. В августе 1720 года этот отряд в верховьях Иртыша столкнулся с армией джунгаров и одолел её. Во время переговоров ойратскому полководцу, сыну Цэван-Рабдана, удалось убедить своего русского коллегу в стремлении к миру и в том, что золото южных оазисов, о котором так мечтает Пётр – всего лишь легенда. Это устроило обе стороны, и 18 января 1721 года Пётр издал указ о мире с Джунгарским ханством. С тех пор крупных столкновений русских и джунгаров не было, а беспокойные кочевники сосредоточились на своём противостоянии с Китаем.

Джунгарское ханство: происхождение и история

Историки считают, что свое влияние ханство в той или иной мере оказывало на немногочисленные кочевые народы, Китай и даже Россию. Джунгарское ханство в течение ста лет считалось одним из самых могущественных государств семнадцатого века. Оно вело активную внешнюю политику, присоединяя к себе новые земли.

История Джунгарского ханства

История является ярчайшим примером того, как междоусобицы и неуемная жажда власти могут разрушить даже самое мощное и сильное государство. Ойратов считают наследниками Чингисхана. Они жили в великой стране, раскинувшейся от Казахских степей до Тибетских гор.

Первое упоминание о джунгарах (или как они сами себя называли — ойратах) относится к началу XIII века. По монгольским хроникам, вождь этого народа покорился Чингисхану в 1208 году, и поскольку сам сдался на милость победителя, то он и его семья влились в ряды монгольской знати. Предприимчивый вождь не растерялся, и пристроил своих дочерей во все ветви рода великого завоевателя, чтобы кто бы не оказался у власти после смерти Чингисхана, про ойратов не забывал.

Новый шанс обрести независимость появился в XVII веке, когда к ойратскому правителю Гуши прибыл посол из Тибета. Он попросил защитить тамошних буддистов и лично Далай-ламу от нападок светских феодалов, которые покушались на монастыри и их богатства. Ойраты откликнулись на призыв и помогли защитить монастыри Тибета, получив в награду за это богатые дары. В 1635 году было вновь провозглашено Джунгарское ханство. Оно вместе с несколькими другими степными государствами отказалось подчиняться всё ослабевавшим монголам. В 1640 году съезд правителей всех кочевых народов приняли Степное Уложение — свод законов, и проголосовал за единую религию — буддизм.

В умении держать нос по ветру правители джунгаров действительно выделялись. Они успешно пережили все междоусобные разборки чингизидов и в 1399 году создали первое самостоятельно государство — Дербен-Ойрат (или Ойратское ханство). Долгое время всё шло хорошо. В 1449 году началась ойрато-китайская война. Степные кочевники победили самонадеянного юного императора, который почему-то решил разгромить противника на его поле и бросил все войска в степь. Тяжелая китайская пехота мало что могла противопоставить конным кочевникам и была наголову разбита, несмотря на огромное численное преимущество. Император попал в плен. Правитель джунгаров решил, что с таким заложником он сможет выторговать любые условия мира, но просчитался. Китайцы быстро посадили на трон нового императора, а про старого заявили, что «государство важнее жизни правителя». Бывший император шесть лет просидел в плену, а потом его отпустили на все четыре стороны.

Успешное джунгарское государство развалилось, когда один из чингизидов захотел воссоединить земли своего великого предка. Начал он как раз с ойратов. В 1468 году ойратское войско было разбито монголами, и ханство на 170 лет прекратило существование, став лишь частью монгольского государства Северная Юань. Джунгары старались слишком не высовываться, помня, что случилось с их государством.

Происхождение Джунгар

Ойраты, зюнгары, джунгары — некогда единый монголоязычный народ, после распада Монгольской империи и покорения монголов манчжурами создавший в результате войн с Манчжурской империей Цин, Российской империей, государствами и племенными союзами Средней Азии три государства — Джунгарское ханство, Калмыцкое ханство, и Хошутское ханство. Основной современный центр расселения калмыков ныне является, Российская Федерация (Республика Калмыкия). А основными современными центрами расселениями ойратов стали, Монголия (западные аймаки) и Китай (Синьцзян-Уйгурский автономный район и провинция Цинхай). Первые упоминания об ойратах известны с XIII века, когда они добровольно в качестве союзников вошли в состав империи Чингисхана и их дальнейшая история была тесно связана с её становлением и завоеваниями.

Какое отношение ойраты имеют к джунгарам?

Своему образованию Джунгарское ханство обязано воинственным племенам ойратов. В дальнейшем они вошли в историю как джунгары, но это название стало производным от созданного ими государства.

Сами ойраты являются потомками объединенных племен Монгольской империи. Во времена ее расцвета они составляли мощную часть армии Чингисхана. Историки утверждают, что даже само название этого народа произошло от рода их деятельности. Практически все мужчины с юности занимались военным делом, а боевые отряды ойратов находились во время сражений по левую сторону от Чингисхана. Поэтому с монгольского языка слово «ойрат» можно перевести как «левая рука».

Потомками ойратов являются в основном современные калмыки и западномонгольские аймаки. Частично они расселились на территориях Китая, однако здесь эта этническая группа не слишком распространена.

Территория джунгарского государства

Образовалось Джунгарское ханство приблизительно в семнадцатом веке племенами ойратов. В свое время они были верными союзниками великого Чингисхана и после распада Монгольской империи смогли объединиться, чтобы создать мощное государство.

На территориях бывшего Джунгарского ханства находят многочисленные изображения Будды и развалины оборонительных сооружений. На сегодняшний день они не очень хорошо изучены, и специалисты только начинают приоткрывать для себя увлекательную и полную событий историю этого древнего государства.

Эпоха образования Джунгарского ханства

Государство ойратов в том виде, в котором оно существовало на протяжении столетия, образовалось не сразу. В конце четырнадцатого века четыре крупных ойратских племени после серьезного вооруженного конфликта с монгольской династией договорились о создании собственного ханства. Оно вошло в историю под названием Дербен-Ойрат и выступило прообразом сильного и мощного государства, которого и добивались кочевые племена.

Если рассказывать кратко, Джунгарское ханство образовалось приблизительно в семнадцатом веке. Однако ученые расходятся во мнении о конкретной дате этого знаменательного события. Одни считают, что государство родилось в тридцать четвертом году семнадцатого столетия, а другие утверждают, что это произошло практически на сорок лет позже. При этом историки называют даже разных личностей, которые возглавили объединение племен и положили начало ханству.

Борьба против Джунгар

В 1726 г. дело спасения страны взял на себя сам народ, выдвинув из своей среды выдающихся организаторов и предводителей – Богенбая, Тайлака, Саурыка, Малайсары, Жанибеком и многих других. В том же году в местности Орда-Басы к юго-востоку то Туркестана состоялись собрания всех трёх жузов. Было принято решение об организации единого все казахского ополчения, главой которого избрали хана Младшего жуза Абулхаира.

Джунгары – казахи?

Нашествие Джунгарии ослабило хозяйственно – политические связи между казахскими жузами, в особенности Младшего и Среднего со Старшим. Такое положение не могло не оказать влияние на усиление феодальной раздробленности и расшатывания тех начал централизации государственной власти, которые были заложены в годы правления хана Тауке. Его нерешительный, безвольный сын Болат, избранный ханам в (1718 – 1730 гг.), не мог предотвратить усиление центробежных тенденций, что тоже было одной из причин обострения меж феодальной борьбы. В Старшем жузе ханам считался Жолбарыс, его фактическим соправителем являлся знатный бий, один из составителей «Жеты – Жаргы», Толе Алибеков, который, как свидетельствуют источники, в Ташкенте «больше хана почитался».

Казахско-ойратские (джунгарские) отношения в 30 – 40-е гг.

Непосредственная опасность нового нападения Джунгарского ханства, несмотря на Анракайскую победу казахов в 1729 г., ведшего в отношении казахских ханств весьма агрессивную политику, означал усиления опасности такого нападения. Да и сами казахские ханы, в том числе и Абулхаир, не отказывались от стремления вернуть захваченные джунгарами казахские земли, взятые в плен у соплеменников. Напряженные отношения оставались у казахских ханов с Бухарой и Хивой, но к 30-м гг. казахам удалось несколько смягчить противоречия со среднеазиатскими ханствами.

Так, первая половина XVIII столетия была не только эпохой горьких невзгод, тяжких поражений, но и временем героических подвигов в борьбе с джунгарскми и другими завоеваниями. Слабость государственной власти, неспособность и нежелание феодальной верхушке, занятой внутренними распрями, организовать защиту страны, побуждали наиболее энергичных, патриотических настроенных представителей казахского народа организовать отпор врагу. В борьбе с джунгарскими, а затем и маньчжуро-китайскими завоевателями выделяется целая плеяда отважных батыров, искусных полководцев: Богембай, Кабанбай, Малайсары, Жаныбкек, Баян, Исет, Байгозы, Жатай, Уразымбет, Турсынбай, Райымбек и многие другие. Среди прославленных батыров особенно выделяется Аблай.

Почему джунгары побеждали почти 100 лет?

В чем же причина блестящих побед джунгар над своими могущественными воинственными соседями на протяжении почти ста лет? В отличие от своих восточных соплеменников, западные монголы жили в централизованном государстве, во главе которого стояли правители-хунтайджи, обладавшие практически неограниченной властью. В условиях стремительного развития земледельческих государств джунгарские правители реализовывали грандиозный эксперимент по созданию общества-гибрида, в котором традиционный кочевой образ жизни совмещался с элементами оседло-земледельческой культуры. Чтобы выжить, кочевые сообщества должны были приспособиться к меняющемуся политическому и экономическому «климату» на континенте. Из всех кочевых народов именно джунгарам это удалось в наибольшей степени.

Реконструкция военного доспеха знатного ойратского тайши (племенного вождя) конца XVI — начала XVII вв. Он одет в ламеллярный доспех-«халат» и характерный клепаный шлем «кувшинообразной» формы. Автор реконструкции: Л. Бобров, выполнил – Ю. Филиппович

Уже Батур-хунтайджи стал активно поощрять земледелие и строить укрепленные «городки». Его последователи активно переселяли в центральную Джунгарию представителей оседло-земледельческих народов для развития там пашенного земледелия. Благодаря помощи иностранных мастеров в ханстве начали развиваться черная и цветная металлургия, суконное производство.

Особенно ярко элементы модернизации проявились в военной сфере. Нужно отметить, что военное искусство кочевников Западной Монголии прошло в своем развитии два основных этапа, которые с некоторой долей условности можно обозначить как «ойратский» и «джунгарский».

Как было уничтожено ханство?

На вопрос, «почему пало Джунгарское ханство», ответить крайне просто. Историки утверждают, что государство, которое на протяжении сотни лет вело захватнические и оборонительные войны, может сохранять себя только за счет сильных и дальновидных лидер ов. Как только в веренице правителей появляются слабые и неспособные взять власть в свои руки претенденты на титул, это становится началом конца любого подобного государства. Парадоксально, но то, что выстраивалось великими военачальниками на протяжении долгих лет, оказалось полностью нежизнеспособно в междоусобной борьбе аристократических родов. Джунгарское ханство погибло на пике своего могущества, практически полностью потеряв создавший его когда-то народ.

Джунгарское ханство — последняя кочевая империя

Исторический отрезок с конца позднего Средневековья до начала Нового времени известен в специальной литературе, как «Период малого монгольского нашествия». Это была эпоха, когда многовековое противостояние Кочевника и Земледельца, наконец, завершилось в пользу последнего. Но как это ни парадоксально, именно в это время Великая Степь породила последнюю Кочевую империю, которая была способна практически на равных сражаться с крупнейшими земледельческими государствами региона

Отрезок азиатской истории с конца позднего Средневековья до начала Нового времени известен в специальной литературе как «период малого монгольского нашествия». Это была эпоха, когда многовековое противостояние Кочевника и Земледельца наконец завершилось в пользу последнего. На протяжении XV—XVII вв. прежде могучие кочевые народы один за другим признавали сюзеренитет оседло-земледельческих империй, а территория суверенных кочевых государств сжималась, как шагреневая кожа. Но, как ни парадоксально, именно в это время Великая Степь породила последнюю кочевую империю, способную практически на равных сражаться с сильнейшими государствами

Период с 30-х гг. XVII в. до первой половины XVIII вв. был исключительно важным в жизни народов не только Средней, Центральной и Восточной Азии, но и России. В это время на берегах Тихого океана завершился начатый еще Ермаком русский «бросок встречь Солнцу», сформировались общие контуры восточных и юго-восточных границ Российского государства, а также западных и северо-западных границ Китая, с некоторыми изменениями сохранившиеся до нашего времени; оформилась территория проживания среднеазиатских народов (казахов, киргизов, каракалпаков), произошло разделение монгольского народа.

Инициаторами создания централизованного государства в Западной Монголии выступили ойратские князья из дома Чорос. В середине 30-х гг. XVII в. одному из них — Батуру-хунтайджи — удалось объединить ранее враждовавшие племена. В последующие 120 лет Джунгарское ханство стало одним из ключевых политических «игроков» в центральноазиатском регионе. Джунгары приостановили российскую экспансию в Южную Сибирь, разгромили северомонгольское государство Алтын-ханов, в конце XVII в. подчинили населенный мусульманами Восточный Туркестан, опустошили кочевья Восточного и Южного Казахстана и в ожесточенном противостоянии одолели ханов Восточной Монголии.

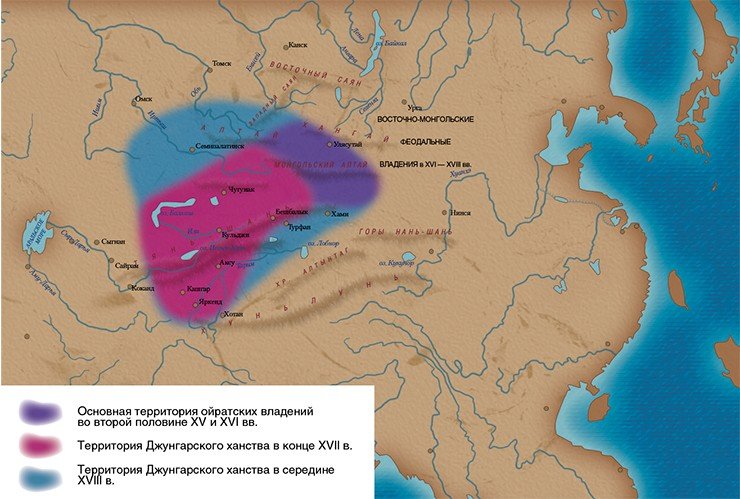

Тяжелейшим испытанием для Джунгарии стали три войны с самым могущественным государством региона — империей Цин. Боевые действия шли на огромных пространствах, однако, несмотря на предельное напряжение сил, Империи так и не удалось подчинить себе молодую западномонгольскую державу. В первой половине XVIII в. под контролем ойратских правителей находилась значительная часть современного Казахстана, северная часть Синцзян-Уйгурского АО КНР, юго-запад Республики Монголии и южная часть Горного Алтая.

В чем же причина блестящих побед джунгар над своими могущественными воинственными соседями на протяжении почти ста лет?

В отличие от своих восточных соплеменников, западные монголы жили в централизованном государстве, во главе которого стояли правители-хунтайджи, обладавшие практически неограниченной властью. В условиях стремительного развития земледельческих государств джунгарские правители реализовывали грандиозный эксперимент по созданию общества-гибрида, в котором традиционный кочевой образ жизни совмещался с элементами оседло-земледельческой культуры. Чтобы выжить, кочевые сообщества должны были приспособиться к меняющемуся политическому и экономическому «климату» на континенте. Из всех кочевых народов именно джунгарам это удалось в наибольшей степени.

Уже Батур-хунтайджи стал активно поощрять земледелие и строить укрепленные «городки». Его последователи активно переселяли в центральную Джунгарию представителей оседло-земледельческих народов для развития там пашенного земледелия. Благодаря помощи иностранных мастеров в ханстве начали развиваться черная и цветная металлургия, суконное производство.

Особенно ярко элементы модернизации проявились в военной сфере. Нужно отметить, что военное искусство кочевников Западной Монголии прошло в своем развитии два основных этапа, которые с некоторой долей условности можно обозначить как «ойратский» и «джунгарский».

«Ойратское» военное искусство

Зажиточные кочевники использовали различные типы металлических панцирей, рядовые — стеганные на вате панцири, которые могли повторять покрой традиционной верхней одежды-халата. Руки воина защищали наплечники и пришедшие с запада створчатые наручи, шею и горло — металлические, кожаные и матерчатые бармицы. Голову прикрывали клепаные шлемы, снабженные навершиями с втулками для плюмажа.

Наиболее распространенным видом плюмажа была кисть из узких матерчатых ленточек, которая уже в XVII в. стала символом ойратской независимости. Также широко употреблялись султаны из конского волоса и птичьих перьев. Знать щеголяла в высоких сфероцилиндрических шлемах, напоминающих по форме вазу или кувшин с длинным узким горлышком — такие шлемы позволяли воинам издали увидеть своих командиров на поле боя.

Мнение о примитивности степного защитного вооружения в период позднего Средневековья опровергается сведениями из письменных источников. Монгольские и алтайские «мастера куяшного дела» изготавливали панцири, носить которые было престижно даже среди высшей феодальной аристократии Средней Азии. За обладание трофейными бурятскими «куяками» среди русских служилых и «охочих» людей вспыхивали настоящие потасовки. Более того: российские власти рекомендовали казакам брать ясак с сибирских «кузнецких людей» «…шеломами, и рогатинами, и саблями».

Перед сражением номады выстраивались по отрядам, во главе с ханскими дружинниками. Древки знамен командиров подразделений снабжались флажками или конскими хвостами, большие знамена несли специальные «багатуры». Падение знамени нередко вызывало панику в рядах отряда.

Эпоха огнестрельного оружия

Плотность ружейного огня ойратов была настолько велика, что маньчжурские воины, несмотря на поддержку собственной артиллерии, были вынуждены спешиваться и атаковать джунгар в пехотных колоннах. Основной задачей джунгарских стрелков было остановить атаку войск противника, в то время как кавалерия (составлявшая вторую линию джунгарских войск) должна была опрокинуть его фланги.

Такая тактика, основанная на активных действиях кавалерии с опорой на «огнестрельную» пехоту, широко применялась в Средней Азии еще в XVI веке. Во многом благодаря ей были одержаны победы над халхасцами (приведшие к ликвидации восточномонгольской государственности) и лучшей армией Дальнего Востока — регулярными войсками империи Цин.

Пушки на верблюдах

Джунгарская армия конца XVII — начала XVIII в. состояла из дружин хунтайджи и крупных ойратских феодалов, народного ополчения, дружин вассалов и союзников ханства. Все ойраты, кроме детей, дряхлых стариков и лам, считались военнообязанными и несли воинскую повинность. При известии о приближении противника все мужчины, подлежавшие призыву, должны были незамедлительно прибыть в ставку местного феодального владетеля. Благодаря относительно компактному проживанию большей части ойратов джунгарским правителям удавалось достаточно быстро мобилизовать необходимое число воинов. По сведениям российских дипломатов, численность джунгарской армии в первой трети XVIII в. достигала 100 тысяч человек.

Последний и заключительный этап джунгарских военных реформ связан с появлением артиллерии. В 1726 г. в Джунгарии в районе Иссык-Куля был построен первый завод по производству пушек. Организовать его работу было поручено сержанту шведской армии Иоганну Густаву Ренату, который был взят в плен русскими солдатами под Полтавой, а затем переправлен в Тобольск. В 1716 г. он был вторично взят в плен, на этот раз джунгарами. Сержанту обещали свободу и щедрую награду в обмен на организацию пушечного производства в Ойратии. Для обучения пушечному мастерству ему были даны 20 оружейников и 200 рабочих, а несколько тысяч человек назначено на подсобные работы.

По позднейшим показаниям Рената, он «всех пушек зделал токмо четырехфунтовых 15, да малых 5, да мартир десятифунтовых з двадцать». Однако по сведениям российских послов число пушек, изготовленных шведом, было гораздо больше. Маловероятно, что Ренат изобрел новые виды орудий, скорее всего он просто воспроизвел известные ему формы пушек, но без лафетов европейского типа и колес — в Джунгарии не существовало дорог в европейском понимании этого слова, по которым можно было перевозить колесную артиллерию. Пушки перевозили на верблюдах, укрепив стволы в специальные «ясли» на их горбах.

Заложенные шведом основы артиллерийского производства давали свои плоды на протяжении еще полутора десятков лет. По сведениям самих джунгар, легкие орудия, перевозимые на верблюдах, в начале 40-х гг. XVIII в. исчислялись тысячами, а тяжелые орудия и мортиры — десятками.

Отливом пушек в Джунгарии в 40-е гг. XVIII в. наряду с ойратами занимались и русские мастера. Однако после начавшейся междоусобицы в Джунгарии артиллерийское производство начало приходить в упадок. Так, в 1747 г. изготовленная российским мастером Иваном Билдегой и его товарищами медная пушка «разорвалась при пробе».

Иностранные специалисты сыграли важную роль и в обучении джунгарских стрелков европейским приемам ведения дистанционного боя. Неподалеку от ставки хана были организованы регулярные учения, в ходе которых ойраты маршировали «построившись в колонны и шеренги», производили развороты и перестроения, а также выполняли «ружейные приемы» и вели огонь залпами.

Тактика ведения боя была исключительно гибкой. Латная копейная конница, легковооруженные всадники с пиками, луками и ружьями, пешие стрелки, «верблюжья» артиллерия — все они эффективно взаимодействовали и дополняли друг друга.

Таким образом, военными успехами последняя кочевая империя была обязана успешно проведенной модернизации вооруженных сил. Эффективность нового вооружения и новой тактики ведения боя доказали успешные войны джунгар как против кочевых, так и против оседлых народов.

Джунгарское ханство погибло в середине XVIII в. в результате длительной междоусобной борьбы ойратских феодалов. Весь степной мир Центральной Азии и Южной Сибири оказался фактически поделенным между крупнейшими региональными державами — Россией и Китаем. История кочевых народов и кочевых империй, как самостоятельного субъекта мировой политики, завершилась.