что такое дренирование плевральной полости

Дренирование грудной клетки

В современной медицинской практике дренирование грудной клетки — одно из важнейших врачебных умений. Правильная техника выполнения этой манипуляции может спасти человеку жизнь и улучшить прогноз выздоровления, сведя процент осложнений к минимуму. Поэтому врачи разных специальностей должны уметь безопасно и эффективно дренировать плевральную полость.

Дренирование грудной клетки — не самая простая процедура. Установка дренажа в данной области содержит в себе достаточно много нюансов. Их нужно знать, чтобы избежать тяжелых и трудно устраняемых осложнений.

Расскажем обо всем по порядку.

Показания

Выполнение любой процедуры начинается с показаний. В случае дренирования плевральной полости их несколько:

Оценка риска

Стоит оценить степень риска, т. к. дренирование плевральной полости сопряжено с возникновением определенных осложнений. В случае с постановкой дренажа в грудную клетку стоит остерегаться двух интраоперационных осложнений: неустраняемого кровотечения и повреждения легочной ткани.

Прежде всего, стоит бояться кровотечения. Во избежание этого любая коагулопатия должна быть устранена до введения дренажа в грудную клетку. В связи с этим рекомендуется измерение количества тромбоцитов и протромбинового времени у пациентов с различными коагулопатиями в анамнезе.

Нет опубликованных данных, свидетельствующих о том, что нарушенное свертывание крови как-то влияет на осложнения в виде кровотечения при введении дренажа в грудную клетку. Однако хорошей врачебной практикой является коррекция любой коагулопатии или дефекта тромбоцитов до введения дренажа. При этом регулярные предварительные проверки количества тромбоцитов и/или протромбинового времени требуются только у пациентов с известными факторами риска.

Важно: для введения дренажа в грудную клетку варфарин следует прекратить и выдержать время для его выведения из организма (время выведения варьируется в зависимости от индивидуальных особенностей пациента от 20 до 60 часов).

Повреждение легочной ткани также является серьезным фактором риска, который нужно учитывать. Поэтому если легкое плотно прилегает к стенке грудной клетки на всем ее протяжении, то от введения дренажа необходимо воздержаться.

Инструментарий

Все оборудование, необходимое для дренирования, должно быть подготовлено до начала процедуры.

Обычно этого бывает достаточно для успешного проведения процедуры.

Положение пациента

Одним из важных моментов при дренировании грудной клетки является правильное положение пациента.

Предпочтительным положением пациента для выполнения этой процедуры является положение лежа на кровати со слегка повернутым туловищем. Рука на стороне поражения должна находиться за головой пациента, чтобы обнажить подмышечную область.

Также могут быть альтернативные варианты расположения: пациент сидит, наклонившись над соседним столом с подушкой, или в положении лежа на боку.

Анестезия

Для дренирования грудной клетки применяются местные анестетики, они вводятся перед установкой дренажа обычной иглой. В случае, если грудная стенка достаточно массивная, можно воспользоваться иглой большего диаметра.

Установка дренажа

Вставка дренажной трубки никогда не должна проводиться с какой-либо существенной силой, поскольку это повышает вероятность внезапного проникновения в грудную клетку и создает возможность повреждения жизненно важных структур. Этого можно избежать, раздвигая ткани тупым способом с последующим введением дренажа в плевральную полость.

Отдельно нужно сказать о месте дренирования. Дренаж должен устанавливаться в «безопасном треугольнике». Это треугольник, ограниченный передней границей широчайшей мышцы спины, боковой границей большой грудной мышцы и горизонтальной линией, проходящей через сосок.

Рисунок 1 | «Безопасный треугольник».

Такое введение сводит к минимуму риск для нижележащих структур и позволяет избежать повреждения мышц и окружающих тканей. Более заднее положение дренажа может быть выбрано, если предполагается наличие проходящего вблизи типичной точки дренирования сосудисто-нервного пучка. Хоть такой вариант и безопасен, нужно отметить, что это место не является предпочтительным, так как пациенту становится неудобно лежать после введения и существует риск перегиба дренажа.

Важно: если во время анестезии с помощью иглы не удается получить воздух или жидкость, дренажную трубку не следует вставлять без дальнейшего наведения изображения.

Размер дренажа

Рекомендуется использовать дренажи малого диаметра, т. к. они более удобны, чем трубки большего диаметра. Однако нет никаких доказательств терапевтического превосходства дренажей малого диаметра перед дренажами большого диаметра.

Раньше рекомендовали использовать дренажи большого диаметра, т. к. было отмечено увеличение частоты закупорки дренажа, особенно густой злокачественной или инфицированной жидкостью. Но в настоящее время большинство врачей используют катетеры меньшего размера (10–14 делений по французской шкале дренажей / French catheter scale (F)). Исследования показали, что они зачастую так же эффективны, как и трубки с отверстием большого диаметра, при этом они удобнее и лучше переносятся пациентом.

При пневмотораксе можно использовать катетеры размера 9F, хотя у некоторых пациентов сброс воздуха может превышать емкость этого небольшого катетера. В случае неэффективного дренирования пневмоторакса из-за чрезмерного сброса воздуха рекомендуется установить дренаж большего диаметра.

В случае острого гемоторакса, тем не менее, по-прежнему рекомендуются трубки большого диаметра (минимум 28–30 F), так как они выполняют двойную функцию: дренирования грудной полости и оценки продолжающейся кровопотери.

Источники:

1. Miller KS, Sahn SA. Review. Chest tubes. Indications, technique, management and complications. Chest 1987;91:258–64. [IV]

2. Parmar JM. How to insert a chest drain. Br J Hosp Med 1989;42:231–3. [IV]

3. Treasure T, Murphy JP. Pneumothorax. Surgery 1989;75:1780–6. [IV]

4. Westaby S, Brayley N. Thoracic trauma — I. BMJ 1990;330:1639–44. [IV]

5. Harriss DR, Graham TR. Management of intercostal drains. Br J Hosp Med 1991;45:383–6. [IV]

6. Iberti TJ, Stern PM. Chest tube thoracostomy. Crit Care Clin 1992;8:879–95. [IV]

7. Quigley R.L. Thoracentesis and chest tube drainage. Crit Care Cli 1995;11:111–26. [IV]

8. Tomlinson MA. Treasure T. Insertion of a chest drain : how to do it. Br J Hosp Med 1997;58:248–52. [IV]

9. Millikan JS, Moore EE, Steiner E, et al. Complications of tube thoracostomy for acute trauma. Am J Surg 1980;140:738–41. [III]

Дренирование плевральной полости: методика и техника

Дренирование плевральной полости (плевральный дренаж)

Дренирование плевральной полости или операция торакоцентеза — врачебная манипуляция, которая проводится путем прокола стенки грудной клетки и удаления воздуха или патологического содержимого из плевральной полости. Применяется этот способ лечения при осложненном течении заболеваний легких и плевры.

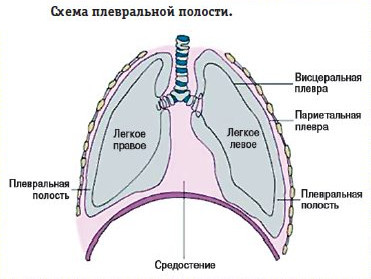

Плевральные полости — щелевидные прострaнcтва, ограниченные листками париетальной (пристеночной) и висцеральной (органной) плеврой. В основе торакоцентеза лежит пункция плевральной полости, которая имеет не только лечебный, но и диагностический смысл. Во время процедуры аспирируется (отсасывается) скопившиеся воздух, экссудат, кровь.

Показания к плевральному дренированию

Прокол грудной стенки с последующим отсасыванием содержимого плевральной полости — инвазивная манипуляция, которая сопряжена с вероятным развитием осложнений, поэтому ее проведение должно быть строго обоснованным. Показаниями к плевральному дренированию являются следующие патологические состояния:

Самой частой причиной необходимости торакоцентеза является пневмоторакс. В клинической практике выделяют спонтанный (первичный, вторичный), травматический (проникающая или тупая травма грудной клетки), ятрогенный (при проведении медицинских диагностических или лечебных манипуляций). Напряженный пневмоторакс развивается при большом объеме воздуха в полости и является абсолютным показанием к плевральной пункции с последующим дренированием.

Необходимое оборудование

Установка плеврального дренажа проводится в условии процедурного кабинета хирургического стационара, отделении реанимации и интенсивной терапии. Если больной нетрaнcпортабельный, то манипуляция проводится там, где он находится. Необходимое оборудование для торакоцентеза:

Манипуляцию могут проводить анестезиологи-реаниматологи, хирурги и неонатологи. Необходимые инструменты помещаются в стерильный лоток или на операционный столик. Дополнительно могут понадобиться пробирки, куда помещается аспират из полости для анализа.

На заметку: при клапанном пневмотораксе дренирование проводят в тех условиях и теми инструментами, которые имеются на момент диагностики. Счет идет на минуты, поэтому требованиями к стерильности и оборудованию можно пренебречь. Простейший вариант: прокалывание грудной клетки ножом с установкой в разрез подходящей распорки. После этого больного экстренно доставляют в хирургический стационар.

Техника проведения

Первоначально определяют место пункции (прокола) на основании ручных методов исследования (перкуссия, аускультация), рентгенографии и УЗИ. Далее определяют положение (сидя, лежа) пациента в зависимости от его состояния. Техника выполнения торакоцентеза складывается из следующих этапов:

Для удаления жидкости из плевральной полости прокол делают в 7-9-м межреберном промежутке по лопаточной или подмышечной (задней) линии. Пункцию делают строго по верхнему реберному краю, чтобы не травмировать сосудисто-нервный пучок.

Дренирование плевральной полости по Бюлау

При большом скоплении воздуха или гноя в полости плевры одним из вариантов удаления содержимого является пассивная аспирация по Бюлау. Этот метод основан на принципе сообщающихся сосудов. Жидкость или воздух по дренажу пассивно отходит в емкость, расположенную ниже плоскости легкого. Клапан на конце трубки препятствует обратному току веществ.

Для эвакуации воздуха торакоцентез проводится во втором межреберье по передне-подмышечной или среднеключичной линии (справа), а для удаления экссудата — в нижней части грудной клетки. При необходимости дренажная трубка удлиняется через переходник. На наружном ее конце устанавливается клапан из резиновой стерильной перчатки. Могут использоваться два варианта клапана: простой разрез кончика «пальца» и с распоркой. Этот конец трубки опускается в емкость с раствором антисептика.

Данная методика чаще применяется при лечении пневмоторакса, если нет активной электрической системы вакуум-аспирации, в которой регулируется давление и, соответственно, скорость эвакуации содержимого плевральной полости. При обильном и густом экссудате дренажная система быстро забивается гноем и приходит в негодность.

Дренаж при пневмотораксе показан при большом скоплении воздуха в полости (более ¼ объема), смещении средостения. Если пациент расположен лежа, то пункцию проводят в 5-6-м межреберье. Положение больного на здоровом боку, противоположная рука запрокинута за голову. Торакоцентез выполняется по средней подмышечной линии. При сидящем положении прокол осуществляется в верхней части грудной клетки.

В асептических условиях под местной анестезией проводят торакоцентез и вводят дренажную трубку в плевральную полость. Внешний ее конец подключается к активной или пассивной системе аспирации. Появление пузырьков в жидкости аспиратора говорит о поступлении по дренажу воздуха. При активном удалении воздуха давление устанавливается 5-10 мм вод. ст. Это позволит быстро расправится поджатому легкому.

Возможные осложнения после дренирования

Развитие осложнений зависит от опыта специалиста по проведению данной процедуры, правильности определения области патологического очага (при экссудате, абсцессе), анатомических особенностей и возраста больного, наличии сопутствующей патологии. Среди возможных осложнений дренирования встречаются:

Причинами неудачного дренирования может быть неправильное расположение пункционной иглы или троакара выше уровня жидкости, попадание в ткань легкого, фибриновый сгусток, проникновение в брюшную полость.

Удаление плеврального дренажа

Удаляют плевральный дренаж после того, как получены данные о разрешении патологического процесса. За сутки до его извлечения дренаж пережимают и проводят мониторинг состояния пациента. При отсутствии патологических изменений дренаж удаляется.

Первым этапом удаляется фиксирующая повязка и крепеж дренажной трубки, которая осторожным движением извлекается из плевральной полости. У взрослых пациентов это движение осуществляется при задержке дыхания (легкие расправлены). Место прокола обpaбатывается антисептиком и зашивается, возможно наложение стягивающих стрипсов. Сверху накладывается стерильная повязка.

Дренирование плевральной полости. Показания, техника;

Вопрос №4

Дренированием называется оперативное вмешательство, обеспечивающее опок воздуха, крови или гноя из плевральной полости наружу. Различают откpытoe и закрытое дренирование. Первое предполагает отведение — содержимого плевральной полости наружу с помощью системы герметичных резиновых или силиконовых трубок, введенных через троакар. Эвакуация экссудата может быть активной (с помощью аппарата Боброва, водяного oтcocа или электроoтcocа) или пассивной (дренаж по Бюлау). Открытое дренирование осуществляется марлевыми тампонами после вскрытия плевральной полости. Показания:острая и хроническая эмпиема плевры, в т. ч. как осложнение абсцесса легкого с образованием бронхоплевральных свищей; эмпиема плевры вследствие несостоятельности шва культи бронха; пневмоторакс, не поддающийся лечению пункционным методом; контроль за интенсивностью кровотечения в плевральную полость (пассивный дренаж); послеоперационный период после вмешательства на органах грудной полости. Закрытое дренирование плевральной полости осуществляется обычно под местной анестезией 0,5% раствором новокаина. Скальпелем надсекается кожа и в плевральную полость вводится троакар. Стилет последнего извлекается и через канюлю в плевральную полость погружается перфорированная резиновая или пластмассовая трубка, которая фиксируется к коже 1-2 швами. В зависимости от избранного метода дренирования трубка присоединяется через банку Боброва к вакуум-аспиратору или опускается в сосуд с раствором антисептика. Для предупреждения аспирации воздуха и жидкости из банки при последнем методе дренирования на конец трубки одевается клапан, изготовленный из рассеченного на верхушке пальчика резиновой перчатки (дренаж по Бюлау). Уровень дренирования плевральной полости определяется содержимым плевральной полости. При пневмотораксе дренаж вводится через 2 межреберье по среднеключичной линии. Если у больного выявлен гемо- или пиоторакс, дренаж вводится в 7-8 межреберье по лопаточной или задней подмышечной линиям. При наличии ограниченных полостей точка дренирования намечается при рентгеноскопии. Для проточного дренирования эпмиемы плевры вводится два дренажа во 2 и 7 межреберье. Открытое дренирование плевральной полости в настоящее время осуществляется редко (хроническая ограниченная эмпиема плевры). Под общим или местным обезболиванием рассекаются мягкие ткани грудной стенки, поднадкостнично резецируется одно или несколько ребер, санируется полость гнойника и вводятся марлевые тампоны.

Дренирование плевральной полости (плевральный дренаж): набор, техника, устройство, показания, методы

Дренирование плевральной полости (плевральный дренаж).

Показания для дренирования плевральной полости (плевральный дренаж)

К показаниям относятся:

Инструментарий для дренирования плевральной полости (плевральный дренаж)

Для установки торакального дренажа необходим специальный лоток с полным набором инструментов и материалов:

Дренажную систему следует всегда помещать на уровне грудной клетки, чтобы жидкость не перетекала на пациента.

Подготовка для дренирования плевральной полости (плевральный дренаж)

Процедypa дренирования плевральной полости (плевральный дренаж)

Дальнейшие мероприятия после установки плеврального дренажа

Методика выполнения

Вмешательство выполняют под местной инфильтрационной анестезией. Точку для доступа выбирают по верхнему краю ребра в месте максимального скопления жидкости. Иглу проводят строго по боковой поверхности датчика, который устанавливают в межреберье.

Направление иглы должно быть от периферии к позвоночнику, т.е. из нижнелатеральной точки плевральной полости немного вверх и медиально. Если жидкости немного, то траектория иглы проходит четко между нижним краем легкого и куполом диафрагмы. Оба органа хорошо визуализируются на экране монитора. Расположение иглы параллельно нижней поверхности легкого существенно уменьшает риск повреждения его паренхимы и развития пневмоторакса.

При небольшом объеме выпота для его эвакуации достаточно использования иглы Chiba 18 G. По мере эвакуации жидкости кончик иглы нужно направить книзу, чтобы не травмировать расправляющееся легкое.

Чтобы максимально уменьшить попадание воздуха в плевральную полость, на кончике иглы целесообразно установить одноходовой краник, который нужно закрывать в момент отсоединения шприца.

При большом объеме жидкости в плевральной полости можно использовать стандартные наборы Pleurocan или комплексы стилет-катетер диаметром от 8 до 14 Fr.

Первую порцию жидкости необходимо отправить на бактериологическое и биохимическое исследования, последнюю порцию — на цитологическое исследование. После полной эвакуации жидкости рекомендуется ввести в плевральную полость 10—20 мл раствора антисептика.

У реанимационных и лежачих больных лучше приподнять ту сторону грудной клетки, которую предстоит пунктировать, на небольшой валик вдоль позвоночника. Это улучшит визуализацию плевральной полости. Направление иглы также должно быть к позвоночнику параллельно диафрагме и нижнему краю легкого.

При отграниченном плеврите точка для пункции или дренирования выбирается в соответствии с расположением основного скопления.

При эмпиеме плевры обязательным является дренирование одним или двумя дренажами, диаметр которых должен составлять 12—14 Fr.

Таким образом, доступ в плевральную полость под ультразвуковым контролем практически исключает риск повреждения ткани легкого и обеспечивает постоянный контроль за полнотой удаления жидкости.

Дренирование плевральной полости: методика и техника

а) Показания для дренирования плевральной полости:

— Абсолютные показания: любой гемо-/пневмоторакс. Плевральный дренаж также рассматривается как профилактическое мероприятие у интубированных пациентов с травмой грудной клетки.

— Относительные показания: небольшой или полосовидный пневмоторакс около 1 см шириной при амбулаторном наблюдении, рецидивирующий плевральный выпот.

б) Предоперационная подготовка. Предоперационные исследования: рентгенография органов грудной клетки, ультразвуковое исследование, редко — компьютерная томография.

в) Специфические риски, информированное согласие пациента:

— Повреждение легкого

— Повреждение межреберных сосудисто-нервных пучков

— Повреждение внутрибрюшных органов

— Торакотомия

г) Обезболивание. Местное обезболивание.

д) Положение пациента. Лежа на спине, рука над головой.

е) Точки для дренирования плевральной полости:

— Экстренный: пятое межреберье по передней подмышечной линии.

— Простой пневмоторакс: второе межреберье по среднеключичной линии.

— Возможно введение дренажа под ультразвуковым наведением.

Рентгенограмма при гемотораксе

ж) Этапы дренирования плевральной полости:

— Доступ

— Вскрытие плевральной полости

— Введение дренажа

— Водяной замок

з) Анатомические особенности, серьезные риски, оперативные приемы:

— Всегда вводите дренаж непосредственно над верхним краем ребра.

— Выполняйте введение под пальцевым контролем («миниторакотомия»).

— В случаях неадекватного расправления легкого вводите более одного дренажа и присоедините их к аспирационной системе при разряжении 15-25 см водн. ст.

— Плевральный дренаж, постоянно отводящий воздух, нельзя пережимать из-за риска ятрогенного напряженного пневмоторакса.

— После первого рецидива (не позднее) спонтанного пневмоторакса необходимо выполнение торакоскопической ревизии.

и) Меры при специфических осложнениях. При упopном пневмотораксе — торакоскопия или торакотомия.

к) Послеоперационный уход после дренирования плевральной полости. Медицинский уход: удаляйте дренаж после пробного пережатия и контрольной рентгенографии.

л) Техника дренирования плевральной полости:

— Доступ

— Вскрытие плевральной полости

— Введение дренажа

— Водяной замок

1. Доступ. При пневмотораксе плевральный дренаж может быть введен вентрально через второе межреберье, а при рецидивирующем плевральном выпоте или эмпиеме плевры — через пятое-седьмое межреберье по передней или средней подмышечной линии. После инфильтрации 10-20 мл 1% местного анестетика сделайте короткий горизонтальный разрез кожи, немного каудальнее планируемого места пункции.

3. Введение дренажа. После вскрытия плевры ножницами, через тот же пункционный канал вводится плевральный дренаж, снабженный троакаром.

По троакару, который проводится только через грудную стенку, дренаж продвигается дальше в плевральную полость, после чего троакар извлекается. При введении дренажа в дорзальном направлении его конец не должен перегибаться. Для профилактики кровотечения дренаж вводится непосредственно над ребром, не затрагивая межреберных сосудисто-нервных пучков.

Стальной троакар продвигается осторожно, чтобы предотвратить перфорацию легкого с последующим образованием свища. Выделение жидкости по дренажу указывает на его правильное положение.

4. Водяной замок. Следующий важный шаг — немедленное присоединение дренажа к системе с водяным замком, к которой может быть подключена аспирационная система с разряжением 15-20 см водн. ст. Плевральный дренаж надежно подшивается к коже одним или двумя прочными нерассасывающимися швами, которые в то же время закрывают кожную рану.

Дренирование плевральной полости.

Для ликвидации пневмоторакса во 2 межреберье по среднеключичной линии в плевральную полость вводится через троакар эластичная трубка диаметром 0,5 – 1 см. (плевральный дренаж по Петрову ). Дистальный конец дренажной трубки погружается в раствор антисептика или производится активная аспирация при разрежении 30—40 мм. рт. ст. Критерием правильной установки дренажа является отхождение пузырьков воздуха по трубке.

Боковых отверстий на трубке должно быть не очень много – 1-2. Если врачу трудно установить глубину введения дренажа, необходимо поставить метку на дренажной трубке.

2) неадекватное фиксирование дренажной трубки. Дренаж полностью выходит из плевральной полости или выпадает частично. При последней ситуации боковые отверстия оказываются в подкожной клетчатке с развитием подкожной эмфиземы. Если боковое отверстие оказывается над кожей происходит подсасывание атмосферного воздуха в плевральную полость. с возникновением коллапса лёгкого. Дренажную трубку необходимо фиксировать к коже грудной стенки двумя шёлковыми нитями у каждого края раны.

При слишком сильном затягивании лигатуры на дренажной трубке происходит её сдавление вплоть до полного пережатия просвета. Необходимо срезать лигатуру и вновь фиксировать дренажную трубку. При открытом пневмотораксе перед установкой плеврального дренажа необходимо герметизировать грудную стенку.

На следующий день после установки дренажа производится контрольная рентгено-

При некупирующемся консервативно напряжённом пневмотораксе показана торакотомия.

Дренирование плевральной полости при гемотораксе.

Основная цель: своевременное и адекватное удаление крови из плевральной полости и расправление лёгкого. Для этого устанавливают плевральный дренаж по Бюлау.

Кровь из плевральной полости необходимо собрать для реинфузии.

Ошибки при установке плеврального дренажа по Бюлау:

1) использование для дренажа трубку диаметром менее 8мм. Тонкая дренажная трубка забивается сгустками крови и не функционирует;

4) ошибки при фиксации дренажной трубки к коже.( подробно описано в разделе пневмоторакс).

Дренирование плевральной полости показано толко при среднем и большом гемотораксе. При малом гемотораксе производится плевральная пункция.

После установки плеврального дренажа по Бюлау необходимо динамическое наблюдение.

Наличие пневмоторакса и среднего гемоторакса является показанием к двойному дренированию плевральной полости ( во 2 и 7 межреберьях).

Удаление дренажа из плевральной полости.Марлевую подушечку размером 1010 см или салфетку, сложенную в несколько слоев, с одной стороны обильно смачиваютвазелиновоймазью или гелем (А). Удаляют повязку, снимают швы. Одной рукой плотно прижимают подушечку к месту выхода дренажа, другой рукой захватывают дренаж (Б). Во время выполнения больным пробы Вальсальвы быстро, но без рывков, удаляют дренажную трубку, не прекращая давления на подушечку. По окончании процедуры подушечку фиксируют лейкопластырем (В). Если дренажная трубка находилась в плевральной полости более 48 ч, возможно проникновение воздуха через раневой канал. В этом случае увеличивают количествовазелиновоймази и поверх подушечки накладывают герметичную повязку (из непористого материала). Повязку не снимают до заживления раневого канала. Нельзя пережимать и удалять дренажи, по которым еще недавно поступал воздух. Это может привести к образованию напряженного пневмоторакса, угрожающего жизни. Если по дренажу поступает большое количество крови, нужно пережать дренажную трубку, а больного перевести в операционную

Трехбаночная дренажная система.(Верхний рисунок) БутыльАчерез трубкуаподсоединяют к централизованной разводке вакуума, по трубкебв эту бутыль свободно поступает воздух. Величина отрицательного давления в бутылиАрегулируется длиной подводной части трубкиб(в данном случае 20 см). Таким образом, бутыльАслужит для регулировки отрицательного давления, которое по трубкевпередается на бутыльБи по трубкег— на бутыльВ.БутыльБслужит водяным затвором. Воздух может поступить в нее из бутылиВпо трубкег,только преодолев сопротивление двухсантиметрового столба жидкости. БутыльВпредназначена для сбора жидкости, отсасываемой из плевральной полости. Отрицательное давление, под действием которого в бутыльВпо трубкедпоступает жидкость из плевральной полости, в данном случае составляет 18 см вод. ст. Такого давления обычно достаточно, чтобы обеспечить эффективное дренирование. Трехбаночная система позволяет поддерживать отрицательное давление в плевральной полости на постоянном уровне независимо от количества отделяемого по дренажу. Если по дренажу из плевральной полости отделяется воздух, в бутылиБпоявляются пузыри. (Нижний рисунок) Принцип трехбаночной дренажной системы положен в основу многих имеющихся в продаже аспираторов (например, Плеврэвак, Торадрейн). В этих приборах все три «бутыли» объединены в один блок, секции которого, обозначенные буквамиА,БиВ,соответствуют бутылямА,БиВна верхнем рисунке