что такое драматургия в театре

Драматургия

Драматургия (от др.-греч. δραματουργία «сочинение или постановка драматических произведений») — теория и искусство построения драматического произведения, а также сюжетно-образная концепция такого произведения.

Драматургией называют также совокупность драматических произведений отдельного писателя, страны или народа, эпохи.

Понимание основных элементов драматического произведения и принципов драматургии исторически изменчивы. Драма трактовалась как действие совершающееся (a не уже совершившееся) при взаимодействии характера и внешнего положения действующих лиц.

Действие представляет собой известную перемену в известный промежуток времени. Перемене в драматургии соответствует перемена судьбы, радостная в комедии и печальная в трагедии. Промежуток времени может охватывать несколько часов, как во французской классической драме, или многие годы, как у Шекспира.

Содержание

Единство действия

На перипетии основывается эстетически необходимое единство действия, слагающегося из моментов, не только по времени (хронологически) следующих друг после друга, но и обусловливающих друг друга как причины и следствия, лишь в последнем случае получается у зрителя полная иллюзия совершающегося на его глазах действия. Единству действия, важнейшему из эстетических требований в драматургии, не противоречат введенные в неё эпизоды (напр., история Макса и Теклы в «Валленштейне» Шиллера) или даже параллельные действия, как бы другая вставная драма, в которых должно быть соблюдено свое единство (например, у Шекспира драма в доме Глостера рядом с драмой в доме Лира).

Драма с одним действием называлась простой, с двумя и более действиями — сложной. К первым принадлежат в основном античные и «классические» французские, ко вторым — большинство испанских (особенно комедии, где действие лакеев копирует господ) и английские, особенно у Шекспира. На недоразумении (именно на неверно понятой «Поэтике» Аристотеля) основано требовании так называемого «единства времени и места» в драме. То есть:

1) действительная продолжительность действия не должна превышать продолжительности его воспроизведения на сцене или, во всяком случае, должна быть не более суток;

2) действие, изображаемое на сцене, должно происходить все время на том же месте.

Драматургические произведения, где в течение пьесы проходит несколько лет (как в шекспировской «Зимней сказке») или же действие переносится из замка в чистое поле («Макбет»), считались по этой теории недозволенными, так как зритель мысленно должен был их переносить через значительные промежутки времени и громадные пространства. Успех подобных драм, однако, доказал, что воображение и в таких случаях легко поддается аллюзии, если только выдержана психологическая мотивировка в поступках и характерах действующих лиц, а также соответствует внешним условиям.

Характер и условия

Последние два фактора могут считаться главными рычагами совершающегося действия; в них те причины, которые дают зрителю возможность строить предположения об ожидающейся развязке, поддерживают драматический интерес в нём; они же, заставляя действующее лицо поступать и говорить так, а не иначе, составляют драматическую судьбу «героя». Если уничтожить причинную связь в отдельных моментах действия, интерес заменится простым любопытством, а место судьбы займет прихоть и произвол. И то, и другое одинаково недраматично, хотя ещё может быть допущено в комедии, содержание которой, по Аристотелю, должно представлять «безобидную несообразность». Трагедия, в которой уничтожена причинная связь между поступком и судьбою, скорее возмущает, чем трогает зрителя, как изображение беспричинной и бессмысленной жестокости; таковы, напр., в немецкой драматической литературе так наз. трагедии рока (Schicksalstragödien Мюлльнера, Вернера и др.). Так как действие идет от причин к последствиям (прогрессивно), то в начале Д. излагаются первые, поскольку они даны в характерах действующих лиц и в положении их (изложение, expositio); окончательные последствия (развязка) сосредоточены в конце Д. (катастрофа). Средний момент, когда происходит перемена к лучшему или худшему, называется перипетией. Эти три части, необходимые в каждой Д., могут быть обозначены в виде особых отделов (акты или действия) или стоят рядом, нераздельно (одноактные Д.). Между ними при расширении действия вводятся ещё дальнейшие акты (обыкновенно нечетное число, чаще всего 5; в индийских Д. больше, в китайских до 21). Действие осложняется элементами замедляющими и ускоряющими его. Для получения полной иллюзии действие должно быть воспроизведено конкретно (в театральном представлении), причём от автора зависит, подчиниться тем или другим требованиям современного ему театрального дела или нет. Когда в Д. изображаются особые культурные условия — как, напр., в Д. исторической — необходимо возможно точное воспроизведение обстановки, одежды и т. п.

Виды драм

Виды Д. классифицируются или по форме, или по содержанию (сюжету). В первом случае немецкие теоретики различают Д. характеров и Д. положения, смотря по тому, чем объясняются речи и поступки героев; внутренними ли условиями (характером) или внешними (случаем, роком). К первой категории принадлежит так наз. современная Д. (Шекспира и подражателей его), ко второй — так наз. античная (древних драматургов и подражателей их, французских «классиков», Шиллера в «Мессинской невесте» и т. д.). По числу участников различают монодрамы, дуодрамы и полидрамы. При распределении по сюжету имеется в виду: 1) характер сюжета, 2) его происхождение. По Аристотелю, характер сюжета может быть серьёзный (в трагедии) — тогда в зрителях должно возбуждаться сострадание (к герою Д.) и боязнь (за себя: nil humani a nobis alienum!), — или же безвредный для героя и смешной для зрителя (в комедии). В обоих случаях происходит перемена к худшему: в первом случае вредная (смерть или тяжкое несчастье главного лица), во втором — безвредная (напр., корыстолюбец не получает ожидаемой прибыли, хвастун терпит посрамление и т. п.). Если изображается переход от несчастья к счастью, мы, в случае истинной пользы для героя, имеем Д. в тесном смысле этого слова; если же счастье лишь призрачное (напр., основание воздушного царства в «Птицах» Аристофана), то получается шутка (фарс). По происхождению (источникам) содержания (фабулы) можно различать следующие группы: 1) Д. с содержанием из фантастического мира (поэтическая или сказочная Д., волшебные пьесы); 2) Д. с религиозным сюжетом (мимическая, духовная Д., мистерия); 3) Д. с сюжетом из действительной жизни (реалистическая, светская, бытовая пьеса), причём может изображаться историческое прошлое или современность. Д., изображающие судьбу отдельного лица, называются биографическими, изображающие типы — жанровыми; и те и другие могут быть историческими или современными.

В античной драме центр тяжести лежит во внешних силах (в положении), в драме Нового времени — во внутреннем мире героя (в его характере). Классики немецкой драмы (Гете и Шиллер) старались сблизить оба эти принципа. Новую драму отличают более широкий ход действия, разнообразие и индивидуальные черты характеров, больший реализм в изображении внешней жизни; отброшены стеснения античного хора; мотивы речей и поступков действующих лиц более оттенены; пластичное древней драмы заменено живописным, прекрасное соединено с интересным, трагизм — с комизмом и наоборот. Разница между английской и испанской Д. та, что в последней наряду с поступками героя играет роль шаловливый случай в комедии и милость или гнев божества в трагедии, в первой же участь героя целиком вытекает из его характера и поступков. Испанская народная Д. высшего расцвета достигла в Лопе де Веге, художественная — в Кальдероне; кульминационный пункт английской Д. — Шекспир. Через Бен Джонсона и его учеников в Англию проникли влияния испанское и французское. Во Франции испанские образцы боролись с античными; благодаря основанной Ришельё академии последние одержали верх, и создалась французская (псевдо) классическая трагедия на правилах дурно понятого Корнелем Аристотеля. Лучшею стороною этой Д. были единство и законченность действия, ясная мотивировка и наглядность внутреннего конфликта действующих лиц; но из-за недостатка внешнего действия развился в ней риторизм, и стремление к правильности стеснило естественность и свободу выражения. Выше всех стоят в классич. трагедии французов Корнель, Расин и Вольтер, в комедии — Мольер. Философия XVIII в. произвела перелом во французской Д. и вызвала т. н. мещанскую трагедию в прозе (Дидро), занявшуюся изображением трагизма обыденной жизни, и жанровую (бытовую) комедию (Бомарше), в которой осмеивался современный общественный строй. Это направление перешло и в немецкую Д., где до тех пор господствовал французский классицизм (Готшед в Лейпциге, Зонненфельс в Вене). Лессинг своей «Гамбургской драматургией» положил конец ложному классицизму и создал немецкую драму (трагедию и комедию) по примеру Дидро. Указав в то же время на древних и на Шекспира как примеры для подражания, он продолжил путь нем. классической Д., расцветом которой было время Гёте (испытавшего на себе сначала влияние Шекспира, потом древних, наконец, в Фаусте — средневековых мистерий) и национальнейшего немецкого драматурга Шиллера. Новых оригинальных направлений после этого в Д. не возникало, но зато появлялись художественные образцы всех родов др. поэзии. Наиболее заметно у немецких романтиков подражание Шекспиру (Г. Клейст, Граббе и др.). Благодаря подражанию Шекспиру и испанскому театру произошёл переворот и во французской Д., новую жизнь в которую внесла и разработка социальных проблем (В. Гюго, А. Дюма, А. де-Виньи). Образцы салонных пьес дал Скриб; моральные комедии Бомарше возродились в драматических картинах нравов А. Дюма-сына, Э. Ожье, В. Сарду, Пальерона и др.

Что такое драматургия в театре

Живое, наглядное человеческое действие является материалом актерского искусства, ибо именно из действий актер творит свои образы (недаром они называются действующими лицами): на языке человеческих действий актер рассказывает зрителю о людях, которых он изображает. Поскольку же эти действия он извлекает из самого себя, т. е. сам их производит и при этом таким образом, что в осуществлении их принимает участие весь его организм как единое психофизическое целое, мы вправе сказать, что актер сам для себя является инструментом.

Итак, актер одновременно творец и инструмент своего искусства, а осуществляемые им действия служат ему материалом для создания образа.

Поскольку актер является носителем театральной специфики, мы имеем право сказать, что действие — основной материал театрального искусства. Иначе говоря, театр — это такое искусство, в котором человеческая жизнь отражается в наглядном, живом, конкретном человеческом действии. В самом деле, что может быть конкретнее, нагляднее и в то же время богаче по своему содержанию, чем живое человеческое действие! В литературе писатель рассказывает о человеческих действиях, в живописи художник эти действия изображает в неподвижной, застывшей форме, а в театральном искусстве актер тут же, на сцене, реально их осуществляет.

Если при этом учесть, что в театре действие выражается в непрерывном потоке живой человеческой речи и живых человеческих движений, если оценить свойственную театру непосредственность эмоционального воздействия актерской игры, то станет совершенно понятным то необыкновенное могущество идейно-художественного воздействия, каким обладает театр. В театре идея, художественное обобщение, смысл произведения находят для себя такое жизненно конкретное, такое наглядное, такое чувственно убедительное выражение, что кажется, будто это вовсе не спектакль, а сама жизнь. Именно в этом секрет необычайной власти театрального искусства над человеческими сердцами.

Не многие искусства способны вызывать такой подъем, такое воодушевление, объединять всех в одном страстном порыве, в одной мысли, в одном чувстве, как театр.

К вопросу о действии как основном материале театрального искусства и главном возбудителе актерских переживаний мы не раз будем еще возвращаться.

Как в идейном, так и в художественном отношении ведущая роль в театральном искусстве, несомненно, принадлежит драматургии.

Принимая пьесу, театр тем самым заявляет о своем интересе к данной теме, берет на себя обязательство средствами своего искусства раскрыть идейное содержание произведения. Без увлечения всего театрального коллектива идейно-художественными достоинствами пьесы не может быть успеха в театральной работе. Никакой режиссер не сможет добиться творческой удачи, если пьеса не стала кровным делом всего коллектива. Необходимо, чтобы пьеса увлекла коллектив, захватила его, проникла во все поры сознания каждого участника общей работы, — только тогда в коллективе может возникнуть то страстное желание выразить дорогую для всех идею, без которого невозможен полноценный творческий успех.

Драматургия, вооружая театр идейным содержанием будущего спектакля и важнейшим средством театральной выразительности — художественным словом, тем самым приобретает ведущее идейно-художественное значение в театральном искусстве.

Необходимо при этом отметить, что и драматургия в свою очередь подвергается воздействию театра. Драматургия воздействует на театр — театр воздействует на драматургию. Образуется, таким образом, взаимодействие, в котором ведущая роль все же принадлежит драматургии. Каким же образом драматургия осуществляет свою ведущую роль не только в идейном, но и в художественном отношении?

Всякое драматическое произведение непременно принадлежит к тому или иному жанру, имеет определенный стиль и носит на себе печать индивидуальной манеры автора. И чем произведение талантливее, тем оно своеобразнее и тем более сложные требования предъявляет оно к театру. Чтобы выявить живущую в нем идею, театр должен понять стиль и творческую манеру автора, найти соответствующие средства театральной выразительности, определенную манеру актерской игры, определенную сценическую форму. Следовательно, драматургический материал определяет не только идейное содержание творческой деятельности данного театра, но влияет также и на его художественную технологию, содействует развитию определенных творческих навыков, формирует его творческий метод.

Драматургия — ведущий компонент театра

Как в идеологическом, так и в художественном отношении ведущая роль в театральном искусстве несомненно принадлежит драматургии. Принимая пьесу, театр тем самым заявляет о своем интересе — к данной теме, берет на себя обязательство средствами своего искусства раскрыть идейное содержание произведения. Без увлечения всего театрального коллектива идейно-художественными достоинствами пьесы не может быть успеха в театральной работе. Никакой режиссер не сможет добиться творческой удачи, если пьеса не стала кровным делом всего коллектива. Необходимо, чтобы пьеса увлекла коллектив, захватила его, проникла во все поры сознания каждого участника общей работы, — только тогда в коллективе может возникнуть то страстное желание выразить дорогую для всех идею, без которого невозможен полноценный творческий успех. Драматургия, вооружая театр идейным содержанием будущего спектакля и важнейшим средством театральной выразительности — художественным словом, — тем самым приобретает ведущее идейно-художественное значение в театральном искусстве. Необходимо при этом отметить, что и драматургия в свою очередь подвергается в своем развитии воздействию театра. Драматургия воздействует на театр, театр воздействует на драматургию. Образуется, таким образом, взаимодействие, в котором ведущая роль все же принадлежит драматургии. Каким же образом драматургия осуществляет свою ведущую роль не только идейном, но и в художественном отношении? Всякое драматическое произведение непременно принадлежит к тому или иному жанру, имеет определенный стиль и носит на себе печать индивидуальной манеры автора. И чем произведение талантливее, тем оно своеобразнее и тем более сложные требования предъявляет оно к театру. Чтобы выявить живущую в нем идею, театр должен понять стиль и творческую манеру автора, найти соответствующие средства театральной выразительности, определенную манеру актерской игры, определенную сценическую форму. Следовательно, драматургический материал определяет не только идейное содержание творческой деятельности данного театра, но влияет также и на его художественную технологию, содействует развитию определенных творческих навыков, формирует его творческий метод. Ведущая роль драматургии в идейно-творческом формировании театра подтверждается всем ходом исторического развития театрального искусства. Достаточно вспомнить ту огромную роль, которую сыграли в идейно-творческом формировании стиля и метода Художественного театра А.П. Чехов и А.М. Горький или же драматургия А.Н. Островского в творческом развитии Малого театра. Трудно переоценить огромную роль в развитии советского театрального искусства таких выдающихся произведений советских драматургов, отразивших события гражданской войны, как «Шторм» В. Билль-Белоцерковского (1925), «Виринея» Л. Сейфуллиной (1925), «Любовь Яровая» К. Тренева (1926), «Бронепоезд 14-69» Bс. Иванова (1927), «Разлом» Б. Лавренева (1927). Именно с этими произведениями неразрывно связано становление метода социалистического реализма на советской сцене. Например, постановка пьесы Вс. Иванова «Бронепоезд 14-69» на сцене МХАТ оказалась этапом не только в истории самого Художественного театра, но явилась также событием огромного значения и в истории развития советского театра в целом. Несомненно важнейшее значение в истории Малого театра постановки пьесы К. Тренева «Любовь Яровая», а в развитии Театра имени Вахтангова постановки «Виринеи» Л. Сейфуллиной. Общепризнанным является влияние этих спектаклей на творческое развитие других театров. Ни с чем не сравнимо в истории советского театра значение драматургии М. Горького, пьесы которого, начиная с «Егора Булычева», поставленного в 1932 году Театром имени Вахтангова, широким потоком вливаются в репертуар советских театров. Ныне пьесы родоначальника советской литературы занимают почетное место в репертуаре. Они оказывают огромнейшее влияние не только на дальнейшее развитие советской драматургии, но также и на формирование режиссерского и актерского мастерства, содействуя укреплению принципов социалистического реализма в советском театральном искусстве. И разве можно понять историю советского театра, не уяснив себе определяющего значения в его развитии творчества таких драматургов, как К. Тренев, А. Афиногенов, Вс. Вишневский, Л. Леонов, А. Корнейчук, Н. Погодин, К. Симонов, Б. Лавренев, А. Крон, А. Арбузов, В. Розов, С. Алешин, А. Штейн и другие? С другой стороны, разве развитие советского театра не тормозилось постановками безыдейных и малохудожественных произведений? И разве в процессе работы над этими пьесами не искажалось, не опустошалось и временно не останавливалось в своем развитии мастерство актеров и режиссеров? Итак, драматургия играет ведущую роль в развитии театрального искусства. Эту роль за ней отказывались признавать только режиссеры формалистического толка, рассматривавшие любую пьесу лишь как сырье для своих режиссерских построений. Такого типа режиссеры нередко брали в работу слабый в идейно-художественном отношении драматургический материал в расчете на то, что они преодолеют его недостатки «театральными средствами». Но, как правило, такая самонадеянность не вознаграждались творческим успехом, и, наоборот, значительные события в области театрального искусства всегда были связаны с крупными достижениями в области драматургии. Все выдающиеся деятели театра придавали огромное значение драматургии, ибо пьеса — основа спектакля, драматургия — основа театра. Однако исходя из признания ведущей роли драматургии нельзя ставить театр в служебное положение по отношению к драматургии и считать, что задача театра при постановке спектакля сводится лишь к тому, чтобы воспроизвести на сцене пьесу, или, как говорят, «выразить драматурга». Воспроизвести па сцене пьесу театр, разумеется, обязан, но не это является его конечной целью. Задача театра при постановке спектакля заключается прежде всего в том, чтобы, пользуясь пьесой, в творческом содружестве с драматургом воспроизвести действительную жизнь и раскрыть ее наиболее существенные стороны. Театр нисколько не меньше драматурга отвечает за правдивость, точность и глубину отражения жизни в спектакле и за его идейную направленность. Мне кажется, я не ошибусь, если скажу, что большинство творческих неудач у режиссеров, превосходно владеющих техникой своего мастерства, объясняется недостаточным знанием той жизни, которую они призваны отобразить. К сожалению, они не всегда это осознают и ищут причины своих поражений совсем не там, где следует. Неверно утверждение, будто задача драматурга — воспроизвести действительность, а задача театра — воспроизвести пьесу. Согласно этому взгляду процесс, в результате которого создается спектакль, представляется весьма несложным: действительная жизнь воздействует на драматурга; драматург создает пьесу, в которой так или иначе отражается жизнь; пьеса воздействует на театр; театр создает спектакль, в котором отражается пьеса. Действительность, с этой точки зрения, воздействует на театр не непосредственно, а только опосредованно, через пьесу. Можем ли мы согласиться с такой точкой зрения? Разумеется, нет. Разве в пьесе указаны жесты, интонации, мизансцены и движения, тембры голосов, костюмы и гримы, ритмы и темпы, манера поведения и другие характерные особенности актерских образов? Все это создается театром — актерами, режиссером, художником. Откуда же театр берет материал для создания всего этого, как не из жизни, не из самой действительности? Самостоятельно, а не только через драматурга должен театр (актеры, режиссер, художник) воспринимать жизнь для того, чтобы создавать подлинное искусство. Только исходя из своего собственного знания жизни, они могут определенным образом истолковать пьесу, найти нужные сценические формы. И у драматурга и у театра один и тот же предмет творческого отображения: жизнь, действительность. Необходимо, чтобы образы пьесы и ее идея жили в сознании актеров и режиссера, насыщенные богатством их собственных жизненных наблюдений, подкрепленные множеством впечатлений, извлеченных из самой действительности. Только на этой основе может быть построено правильное творческое сотрудничество и взаимодействие между театром и драматургом.

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования.

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем.

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры.

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:

«Все равно что играть в шахматы». Почему российская драматургия стала одной из самых сильных в мире

Иван Судаков, актер, режиссер, эссеист, продюсер. Работал куратором в Международном фонде Станиславского, на театральном фестивале «Сезон Станиславского». Окончил ГИТИС. Автор двух сборников прозы и стихов, основатель собственного театра KTO studio

Швейцарский драматург Фридрих Дюрренматт говорил: «Писать пьесу все равно что играть в шахматы: в выборе дебюта ты свободен; дальше партия развивается по своей собственной логике».

Но почему тогда профессия режиссер и профессия драматург — две не то что противоборствующие профессии, а два человека, друг друга на дух не выносящие? При этом в современном театре зритель предпочитает ходить «на режиссера», а не на произведение того или иного автора. Как так случилось?

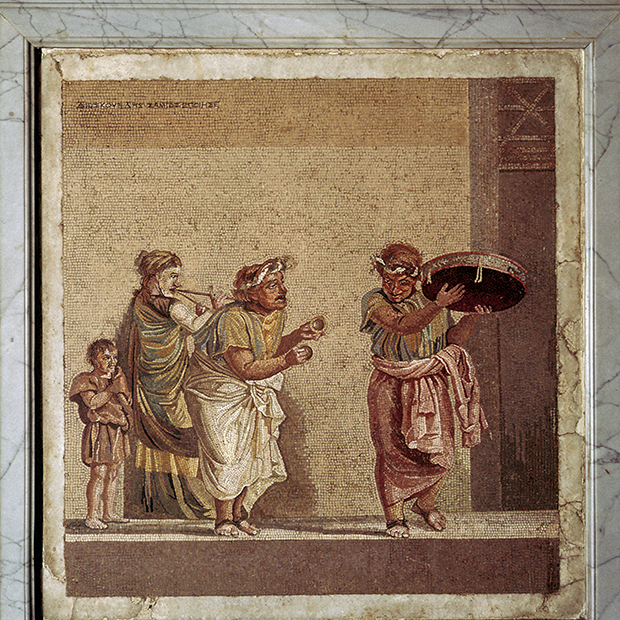

Итак, начнем с самого начала. В эллинском мире есть мифы о подвигах героев, и на мотив этих мифов драматургами (драма в переводе с древнегреческого означает «действие») сочиняются эпические произведения, в которых участвуют два-три артиста и хор. То есть зритель, который приходит на спектакль в общем и целом знаком с канвой произведения и даже знает, кто на какой минуте примерно умрет.

Здесь главным является не искусство режиссера, а умение и красота драматического построения текста. Здесь нет актерской игры, так как лицо актера скрыто за неизменной, даже немимической маской. Здесь нет спецэффектов и работы видео- и светохудожника, так как все происходит при естественном освещении на открытом воздухе. Вся надежда только на талант драматурга.

Дальше драматурги стали потихоньку отходить на второй план. Очень медленно, но отходить. В средних веках драматург писал только фабулу игры комедии дель арте (комедия масок — прим. «Ленты.ру»), а остальное додумывал актер. Актер играл и шутил на актуальные темы, рифмовал и сочинял на свежие газетные темы, и зал смеялся. Да, это было очень похоже на современный стендап.

В эпоху барокко же начало развиваться искусство сценографа и сценическая машинерия. Декорации стали одними из главных составляющих концепции спектакля. Когда из зала на сцену смотрел сам король и все его придворные, то спектакль должен быть хотя бы красивым. В центре партера садился Король-Солнце и любовался на красивый балет. В этом случае чаще всего роль драматурга также урезалась до написания либретто.

Позднее система работы театр — драматург стала еще муторнее и с какой-то стороны проще — драматург пишет водевили на известные или избитые сюжеты, а композитор на рояле играет пару аккордов для куплетов. Зал смеется.

Либо драматург (а по совместительству часто поэт, прозаик, философ, натуралист — ведь на дворе эпоха Просвещения) на известные трагические сюжеты пишет драму в стихах, где все в конце погибают. Зал плачет.

Первыми драматургами, заявившими о своей роли в качестве авторов спектаклей, были русские. Эти фамилии вам известны. Александр Грибоедов, Денис Фонвизин, Александр Пушкин, Александр Островский… В их текстах есть четкая авторская мысль о своих современниках, о человеческой натуре. Они пишут тексты драматической формы не потому, что этого требует король или эпоха, а потому, что этого требует их внутренняя человеческая и гражданская позиция.

Они все четче и четче представляют себе спектакль по своим произведениям и прописывают в тексте монологов эмоции, паузы, действия, порывы… Актер становится только исполнителем текста. И в актерском ансамбле проявляется драматург. Зал, понимая это, на премьерных поклонах начинает вызывать автора. Автор кланяется и видит, что отчасти он и есть создатель того, что здесь происходило.

Потом в усадьбе Любимовка встретились предприниматель Станиславский и средний писатель Немирович-Данченко. Они стали говорить о том, что в современном театре не хватает режиссуры и правды жизни. Здесь началась история совершенно другая. И только в конце XX — начале XXI века в том же селе Любимовка начали встречаться молодые драматурги под руководством заслуженных мастеров и обсуждать и говорить, и говорить и обсуждать. Это вылилось в ежегодный фестиваль «Любимовка», эдакий драматургический «Оскар», куда попасть мечтает каждый автор.

Например, современный драматург Мария Малухина, по мнению некоторых критиков, в некоторых своих произведениях выступает как современный Эрнст Гофман. В ее пьесе «Мертвая голова» замотавшаяся и уставшая девушка, едущая каждое утро на работу из одного конца Москвы в другой, вдруг встречает просто какую-то мертвую голову, которая рассказывает ей истории из древнегреческой мифологии, так как «они были на самом деле». С помощью этой постоянно недовольной и смешно ругающейся головы героиня наконец поймет что-то про себя и про то, что ей следует делать со своей жизнью. Да, это обычная история про кризис 27-30 лет, но не совсем.

Также тексты современной русской драмы каждый год показывают то, что болит у зрителя. Социальные проблемы безотцовщины (красивые мелодии пьесы «Кто мой папа?» воронежского автора Арик Киланянц, стучащие под ритм колес поезда Москва — Владивосток), бытового насилия («Тлеющий человек» курского драматурга Александра Демченко — рисунки одаренного мальчика, растущего в неблагополучной средней семье), непонятная большинству взрослых жизнь собственных детей с особенностями развития («Яблочный заяц» Анастасии Букреевой). Все это те точки, которые действительно знакомы каждому и отзываются как у простого зрителя, так и у искушенного театрала.

Неуспокоившиеся споры о советском наследии современности также находят свое выражение в драматургии. В этом году была особенно отмечена потрясающе красивая пьеса Анастасии Букреевой под названием «Черная пурга». В неназванном городе Норильске случайно застрял человек по фамилии Свердлов, который совершенно не должен был здесь задерживаться. Он сотрудник неназванной большой корпорации, который должен выяснить, почему в этом городе погиб шахтер. Вот и все. Но в городе начинается черная пурга и вся жизнь затихает. Или наоборот — все начинают что-то понимать?

Драматургия говорит с современным российским зрителем на его языке. У каждого поколения театральных зрителей теперь есть свой голос — и на «Любимовке», и в театре. Автор наконец может написать в ремарке фразу «герой посадил зерно и смотрит, как растет дерево», и режиссер должен будет повиноваться.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора