что такое драма в жизни человека

Что такое драма

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. У термина «драма» существует несколько значений.

Это понятие используется в различных сферах искусства, предметом которых является демонстрация человеческого поведения в конфликтных, с той или иной точки зрения, исключительных обстоятельствах.

Мы поговорим о драме в художественной литературе, сценическом искусстве, музыке, кинематографе.

В бытовой обиход слово «драма» вошло как синоним драматизма – крайней напряжённости (иногда – театральности) в отношениях.

Драма — это жанр литературы и искусства

Слово «драма» (от греч. «действие») употребляется в широком и узком смысле.

В научном обиходе принято считать, что драма – это род литературы, наряду с эпосом (что это?) и лирикой образующий корневую триаду её «генеалогического древа».

Отличительная особенность драмы в литературе – это способность повествовать о действиях, разворачивающихся в настоящем. Так же, как эпос, данный род литературы описывает внешнюю жизнь героев, может захватывать общий философский, политический и социальный контекст.

При этом эпос монологичен или полифоничен, а драма всегда подразумевает диалог. С лирикой данный род словесности роднит высокий пафос самовыражения, острота и сжатость сюжета, способность передавать жизнь «здесь и сейчас».

Второе, более узкое значение термина таково: драма – это жанр драматического искусства. Оно воспринимается в одном ряду с комедией, трагедией, фарсом, водевилем и другими формами театральных пьес.

В отличие от трагедии, которая изображает исключительные личности в особых обстоятельствах, драма рисует типичных, обыкновенных героев в бытовых реалистических ситуациях. Это не означает, что она не может быть трагической, но у этих двух жанров разные родословные и не всегда сопоставимые друг с другом задачи.

Особенности драмы

Так как драматические произведения создаются для постановки на сцене, они объединяют в себе черты театрального и словесного искусства.

К основным характеристикам драмы относят:

Модифицируясь с течением времени, драматическое искусство приобретало черты, характерные для других сфер искусства в ту или иную эпоху.

Чтобы понять это на конкретном примере, обратимся к трагедии У.Шекспира «Ромео и Джульетта».

Они могут быть показаны внешне (поединки Тибальта, противостояние Ромео и Париса) или намёком (до Джульетты Ромео нравилась Розалина, но на сцене она не появляется, так как чувство к ней было ложным, сиюминутым).

Разновидности драмы

Учитывая исторические и межжанровые градации, внутри жанра принято выделять следующие подвиды драмы:

В сфере кино традиционно говорят о подростковой, криминальной, исторической, приключенческой и психологической драме. В качестве примера предлагаем познакомиться с приключенческой драмой Александра Карпиловского «Частное пионерское». (Кстати, во второй части трилогии герои ставят спектакль по пьесе «Ромео и Джульетта»).

Из истории драмы

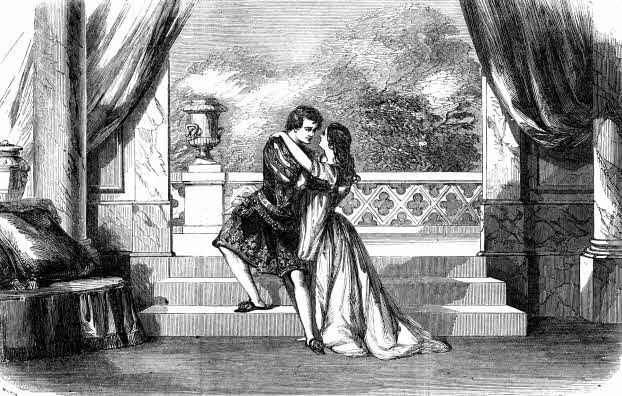

Уходя корнями в религиозную и словесно-музыкальную культуру античности, драма, по сути, является не только родом литературы, но и способом отражения знаний о мире, специфическим умением видеть мирозданье в его крайностях, задавать вопросы, полемизировать, искать истину.

Театры Древней Греции одновременно были для зрителей и развлечением, и школой нравственности, и храмом служения музам, и политической ареной. Все эти функции сохранил и современный театр.

Разница состоит в том, что культура нового времени перестала быть логоцентричной (от греч. «логос» — слово»): звучащее слово и литературный образ больше не поражают людей настолько, чтобы после спектакля они бы приняли новую веру или записались добровольцами на фронт.

Тем не менее актуальность драмы состоит в её изменчивости, гибкости, «встроенности» в нужды и прихоти любого времени.

О драматическом искусстве в терминологическом смысле заговорили лишь в середине XVII столетия, когда параллельно с произведениями духовной культуры (в которой театрализация осуждалась как явление нечистое и греховное) стали появляться светские литературные жанры. В эпоху Просвещения было создано множество философских и нравоучительных пьес, призванных «не развлекать, а наставлять».

Реалистическое искусство XIX века подчинило драму проблемам общества. В пьесах Г. Ибсена появились люди из народа, жаждущие свободной, озарённой высоким смыслом жизни. В России этим же темам посвящены пьесы Н.А.Островского и А.П.Чехова.

ХХ столетие обогатило драматический канон (что это?) веяниями модернизма. Раскрепощённый театр новейшего времени вобрал в себя черты символизма, сюрреализма, экспрессионизма, абсурда (М.Метерлинк, С.Беккет, Э.Ионеско).

Структура драматического произведения

Каждая пьеса разбита на действия или акты. Они, в свою очередь, поделены на сцены или эпизоды. Фразы, произносимые персонажами, называются репликами, а заключённые в скобки или выделенные курсивом слова автора, которыми сопровождаются реплики, — ремарками.

Во время школьных и студенческих инсценировок начинающие артисты часто пропускают ремарки, но это несправедливо. В них спрятана озорная искорка авторского замысла: драматург подсказывает, с каким настроением нужно играть ту или иную роль, каким движением сопровождать фразу, чтобы по ней одной героя узнавали, спустя многие годы.

Для того чтобы мир драмы стал вам понятнее и ближе, попробуйте вслушаться в её горячий и вдохновенный язык. Найдите «своего» героя: Чацкого, Гамлета, Нину Заречную. Попытайтесь прожить на сцене их жизни – обязательно узнаете что-то новое о себе.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (2)

Не люблю драму, мне нравятся остросюжетные произведения и комедии, а все эти слезливые истории о влюбленных, которые жили счастливо, но не долго, нет, это не для меня.

Бывают действительно качественные драмы, но очень часто весь сюжет построен на жалости героя к самому себе. Это создает отталкивающее впечатление.

Что такое драма в жизни человека

В чем сущность драмы? Личная драма создает у человека впечатление, что его «спасение» зависит от достижения им чего-то на Земле, чего-то, что нельзя завершить без сотрудничества с другими людьми. Эпическая драма создает впечатление, что «спасение» мира нельзя завершить, не достигнув чего-то в этом мире, например, сделав христианство или мусульманство единственной религией в этом мире.

Что касается эпической драмы, то вы не только отказываетесь взять ответственность за себя, но проецируете эту ответственность на намного большую силу, такую как Бог, вселенная или человечество в целом. Таким образом, у вас теперь появляется возможность поверить в то, что причина, по которой вы боретесь, настолько велика, что не может быть устранена вами или не может быть устранена за одну жизнь. И это дает еще более убедительное оправдание для того, чтобы не смотреть на себя, а продолжать проецировать ответственность вовне себя на силы или обстоятельства, но которые человек на земле не может повлиять в одиночку.

Что делает человека восприимчивым к эпическим драмам? Его личные драмы. Потому что эпические драмы всегда соединяются с личными драмами и предлагают еще более убедительное оправдание, чтобы не смотреть на бревно в своем глазу. Если человек верит, что другая группа людей находится на стороне дьявола, то ему очень легко не смотреть на свое бревно в своем глазу, потому что, разумеется, он на хорошей стороне. таким образом, ему просто надо продолжать бороться с «плохой» стороной, пока не будет одержана победа, которая может случиться или завтра, или через тысячи лет, но в любом случае, откладывая решение посмотреть в зеркало.

Когда человеку, разыгрывающему свою драму, свою роль, пытаются помочь взглянуть на его рамки шире, что делает человек? В том случае, если его сознательное я полностью отождествляет себя с драмой, то ум человека будет полностью закрыт для ВСЕГО, что могло бы ему помочь взглянуть на его ситуацию со стороны. НИЧТО не сможет преодолеть оборону, выстроенную ментальными рамками человека, находящегося в драме. Вы понимаете, что будет отвергнуто ВСЕ, выходящее за пределы или противоречащее существующему представлению человека о мире.

Прошу обратить внимание, вот ещё на что. Есть ли у вас, когда вы читаете этот топ, внутреннее сопротивление? На какие моменты? Если да, то проследите свои мысли и чувства до их источника и вы сможете обнаружить причину сопротивления. Замечаете ли вы, что проецируете на этот топ свое сложившееся мировоззрение? Замечаете ли у себя процесс, почти подсознательный, нацеленный на обесценивание идей, изложенных данном в топе? Этот процесс нацелен ли на то, чтобы оправдать отсутствие стремления ПОНЯТЬ СВОЮ ЛИЧНУЮ ДРАМУ? Другими словами, действительно ли вы пытаетесь понять то, что изложено, что не вписывается в ваши ментальные рамки или же вы стремитесь отвергнуть это, чтобы не смотреть на бревно в своем глазу, потому что это не вписывается в вашу картину мира? Задайте себе вопрос и ответьте на него. Стремитесь ли вы понимать и расширять или стремитесь отвергать и проецировать?

Суть в том, что у каждого из вас есть свободная воля. Ваш духовный рост, рост вашей души не зависит ни от чего вне вас самих. Он зависит исключительно от вашей готовности взять ответственность за себя на себя. Он зависит только от выборов, которые делаете ВЫ.

Драма и трагедия – что это и отличия

Драма и трагедия – жанры, которые активно используются в различных литературных произведениях и фильмах. Они по своей сути и смыслу близки, поэтому не каждый сможет объяснить, в чем состоят главные отличия. Если не вдаваться в подробности, то каждый жанр заставляет людей переживать за главных героев. Для того чтобы знать тонкости, нужно дать определение каждому термину.

Определение понятий

Герои драмы или трагедии обязательно оказываются в предельно сложной жизненной ситуации. Несмотря на это существуют отличия, которые нужно знать, чтобы уметь различать жанры и знать, чего ожидать от произведения или фильма.

Драмой называется серьезный жанр искусства. В основе сюжета лежит конфликтная ситуация, которая возникла героем и обществом. Несовпадение представлений героя, его социального положения и статуса с общепринятыми принципами и нормами общества приводит к тому, что зарождается конфликт, результатом которого являются изменения, иногда носящие кардинальный характер.

Сравнение

Как драма, так и трагедия принадлежат разным направлениям классического искусства. Одним из видов является литература. Драма используется также и в постановках на сцене. В основе сюжетов лежат не только конфликтные ситуации и переживания героев, но и тонкий философский подтекст,, проблемы, которые в в обществе принято скрывать, переживать, но не делать их достоянием общественности. Различные противоречия между человеком и обществом также формируют основу для сюжетных изменений. Герои таких произведений или постановок испытывают нескрываемые страдания.

Исторически два жанра возникли в разный временной промежуток. Трагедия возникла гораздо раньше. Она в виде постановок существовала еще в древнегреческом театре. Трагедия пользовалась популярностью у зрителей, наряду с комедийными постановками. Драма возникла позже, но смогла вытеснить с подмостков трагедию, разделив с ней интерес зрителей.

Для того чтобы выявить отличие драмы от трагедии, нужно проанализировать каждый из рассматриваемых жанров. Нужно посмотреть, кто является действующим лицом в них. В случае с трагедией в ранний ее период, главными героями являлись герои мифов и легенд. Позднее – различные исторические личности и известные персонажи, существовавшие ранее. Эти персонажи сталкиваются по сюжету с различными сложными жизненными ситуациями. Они вынуждены преодолевать трудности и испытания, чтобы решить проблемы. В процессе этого в большинстве случаев можно наблюдать, как раскрываются героические черты в характере.

В случае с драмой основные события нередко затрагивают обычных людей. Главные герои переживают острые конфликты, переживания. Атмосфера вокруг напряженная и волнительная. Отличительная особенность драмы – события в ней максимально приближены к реальности, поэтому зрители могут буквально ощутить себя на месте героя, прочувствовать и осознать, что приходится ему переживать. В основе произведения часто лежит стандартная бытовая тема, вокруг которой закручивается сюжетная линия.

В 90% случаев противоречия, составляющие содержание драмы, развиваются внутри одной семьи или на фоне любовных отношений. Также сюжет может строиться вокруг переживаний, которые испытывает человек. Главным здесь выступает его духовный мир. Он часто находится в конфликте с окружающими и обществом в целом, испытывает недопонимание и дискомфорт. В большинстве случаев лучше понять главного героя позволяет сцена или монолог, в котором раскрывается вся суть возникшей негативной ситуации.

Основным отличительным признаком является то, что драма не обязательно заканчивается смертью персонажей. Иногда в финале их ждет необычная ситуация, изменение, дающее возможность начать все сначала. Исход событий драмы зависит во многом от самого человека. Ситуации и события, показанные в трагедии, не относятся к тем, что можно разрешить или преодолеть. Герой попадает в безвыходное положение не по своему желанию, но по воле судьбы. Он пытается бороться и противостоять проблемам в сложившихся условиях, но, несмотря на свои усилия, погибает. В трагедии над всем происходящим властвует негативная сторона судьбы.

Вывод

На основе проведенного сравнения становится понятно, что драма и трагедия имеют отличия, несмотря на кажущуюся схожесть. В драме главными героями являются обычные люди, для трагедии же характерно привлечение мифических образов для усиления эффекта. В трагедии нет возможности противостоять воле судьбы, все события и финал предопределены. Драма же дает возможность человеку отыскать возможности для изменения своей жизни, найти пути решения имеющихся проблем.

Осознанность и драма

В одной из давних статей я уже говорил о созерцательной осознанности. Сегодня эту тему хочу продолжить, и рассмотреть с другого угла.

Если обратить внимание на материальный мир, в нем царит тишина. Речь – не о мире денег и вещей – эти «материи» лишь звено драмы. Речь вот об этой простой жизни, где объекты тихо провисают в пространстве, как бы ожидая своего часа, пока не будут затронуты нашим вниманием.

Мы живем в этих двух реальностях. Первая, знакомая всем драма – это такое хаотичное свето-шумовое шоу из мыслей и чувств. Вторая – реальность осознанности и неизбежных фактов, ни на что не претендуя, остается конкретной и правдивой во всех своих проявлениях. В первую мы и без того погружены с головой. Вторую обнаруживаем, практикуя созерцательность.

Драма заполнена маятой, переживаниями, предвкушениями, в ней все неоднозначно и мимолетно. В осознанности мастера дзен несут воду, когда несут воду, колят дрова, когда их колят, в осознанности наглядно есть только то, что есть прямо сейчас.

Мы полагаем, что начинаем духовный путь и всевозможные самокопания, чтобы развить осознанность и успокоить ум, когда на деле все, чего хочется на самом деле – это укрепления драмы, чтобы та не стала трагедией, а доросла до высокобюджетного блокбастера с хэппи-эндом.

Пребывая в драме, мы никуда из ее сюжетных линий не выходим, а продолжаем делать все, чтобы сценарием своей жизни можно было гордиться… Посмертно. В этом смысле самоутверждение противоположно осознанности. Самоутверждение укрепляет драму, осознанность безапелляционно из драмы выводит, буквально пробуждает от ее снов.

Зачем, вообще, пробуждаться от драмы? И как это осуществить?

Большинство искателей устремляются к осознанности и просветлению, потому что хотят стать лучше, хотят уважения и любви. Дальше таких мотивов заходят немногие. В таком русле «осознанность» – это продолжение драмы – один из красивых снов о чем-то важном и желанном.

То есть, устремляясь к осознанности ради самоутверждения, мы продолжаем укореняться в драме. В таком ключе неосознанность демонизируется, на нее наклеивают ярлык никчемности. А «осознанность» поддерживается в основном в форме идеалистичной надежды.

Поэтому для подавляющего большинства духовный путь – это все та же самодовольная, мирская маята под грифом чего-то лучшего, превосходящего обыденную жизнь. На progressman.ru эта тема уже поднималась в статье о духовных целях.

Однако и внешние назидательные просьбы вернуться искателю в «реальный» мир, по сути, лишь предложения переключиться из одного сна в другой. Сектанты с таким же успехом предлагают обывателям включаться в их ряды, чтобы стать ближе к чему-то якобы более реальному.

И даже сейчас, когда вы читаете о ложном духовном пути, предполагая наличие истинного и правильного, – это все тот же сон в рамках драмы вашей жизненной истории. На уровне погруженности в драму другой мотивации нет.

В какой-то мере реальная осознанность может пробуждаться даже при помощи самоутверждения. То есть, желая стать крутым и продвинутым, если хватает ясности, ум будет проверять, осуществляется ли осознанность на практике, выходит ли она за рамки надежд и предвкушений. И таким образом появляется шанс заметить собственную реальную неосознанность – тотальную погруженность в драму.

И все равно на этом этапе дальше обнаружения своей погруженности в сон зайти почти нереально. И это совершенно нормально. Переживания по этому поводу – очередная драматическая сцена.

Дело в том, что на уровне пребывания в драме реальная осознанность не очень-то интересует, в ней нет желанных пряников, она – как воздух и пространство – чиста и спокойна. А наш ум хочет совсем не этого. Он хочет не свободы, а любви и уважения.

Здесь простирается одна непростая, переломная для персонажа драмы черта, за которой вся «картинка» жизни переворачивается. Реальная осознанность приходит, когда нет другого выхода, когда ты сдаешься, и понимаешь, что пытаться выиграть в этом «кино» бесполезно.

Это не подавление желаний из страха облажаться. С таким страхом приходит не осознанность, а глухая депрессия с отчуждением от жизни. Но спутать их – проще некуда. Осознанность – это включенность и обнаружение себя в этот самый момент жизни.

По сути именно так и происходит душевное взросление. Сначала мы выходим из детских сказочных снов, перестаем верить в деда мороза и бабу-ягу. Погружаемся в серьезные сказки для взрослых об успешной, счастливой жизни, семье и карьере. Попутно проникаемся сказками о продвинутых и высоко-духовных, особенных героях. Если повезет, обнаруживаем, что духовные иллюзии едва ли легче мирских, и начинаем, буквально от безвыходности, замечать, что реально, вообще, здесь и сейчас творится.

Когда драма обнажается, как безвыходная, ум сдается, он принимает, что ничего поделать не может. «Все, я не стану окончательно просветленным, любимым, уважаемым. Все это драма – мои мысли и чувства, мои проекции, проходящие радужной чередой на фоне сознания. Какая разница, выиграю ли я что-то в этом сне?».

В этот момент для осознанности самая благодатная почва, потому что хочется именно ее, а не почета и славы. Ты попрощался с любовью и уважением, драма больше не интересует.

На этом этапе, чтобы очнуться от драмы и включиться в осознанность, просто необходим кнут отчаяния. Но постепенно, когда все больше вкуса этого состояния, включаться в него все проще.

Это не наблюдение за мыслями, а интуитивный сдвиг внимания из состояния, где драма казалась реальной, в такое, где она высвечивается, как быстротечное мышление на фоне сознания. Драматизм жизни при этом сбавляет обороты. Сознание начинает преобладать над сном. Оно словно огромный прозрачный, трехмерный фон для узкой струйки мыслей и чувств.

Пробужденность проявляется, когда события и переживания не увлекают тотально, и перестают казаться единственной окончательной реальностью. Появляется островок наблюдающей трезвости, где ясно, что мысли и чувства – это не какие-то события настоящего и будущего. Они мимолетны. В сущности – это все те же сны наяву.

Чем выше уровень осознанности, тем тоньше иллюзии, на которые ведется ум. Всему свое время. А если искусственно обесценивать сон, никакого пробуждения не наступит, а вот самоотчуждение и депрессия, о которых выше говорилось, на такой почве могут цвести и плодоносить долгие годы. Поэтому, как говорится, «не пилите грабли, на которых стоите».

С большинством клиентов я говорю исключительно в рамках их драмы – и это совершенно нормально. Решаются проблемы сна. Во сне может присниться кошмар, и с этим страхом можно справиться в рамках сна, привести к приснившемуся успеху, не расталкивая человека против его воли.

Здесь я, широко очертя голову, пишу, как пробужденный. Не обманывайтесь. Я такой же, как все, и продолжаю увлеченно верить в свои сказки для взрослых. Но некий вкус к осознанности имею. О нем и рассказываю.

Другие статьи по этой теме:

Драма

Под словом «Драма» в литературоведении понимают три взаимообусловленных, но разных явления.

Драма № 1 — это род литературы, наряду с лирикой и эпосом. В буквальном переводе с древнегреческого языка драма означает «действие» (то есть да, по иронии, для древних греков это звучало как для нас «экшен»).

Особенностью драмы является способ передачи сюжета — вместо монолога или повествования драма построена в форме диалогов между персонажами, которые происходят во время отдельных сцен. Обычно драмы создаются для того, чтобы быть сыгранными в театре.

Задача драматурга состоит в том, чтобы в концентрированном виде выразить душевные переживания, которые появляются у людей в ответ на действия других. Основой драмы является конфликт, который может быть показан целиком, от зарождения до развязки, либо начало произведения может быть перенесено ближе к кульминации.

Независимо друг от друга, многие народы (древние греки, китайцы, японцы, индийцы и североамериканские индейцы) еще в древности создали собственные театральные и драматические традиции.

Классическая драма XVII—XIX веков строилась по принципу «трех единств», выведенному из «Поэтики» Аристотеля:

Интересно, что на самом деле Аристотель считал желательным для драмы только единство действия, единство места описывал как распространенную практику своего времени, а о единстве времени вообще ничего не писал. Как бы то ни было, многие драматические произведения далеко ушли от канонов классической драмы.

Драма № 2 — это это уже не род, а жанр драматических произведений, наряду с трагедией и комедией. От двух других ведущих драматических жанров собственно драму отличает социально-бытовая тематика и близкая зрителю психологическая проблематика, исследование нравов. Если для трагедии обязателен трагический финал, для комедии — благополучный, то в драме конфликт может оказаться неразрешенным, а то и в принципе неразрешимым.

И наконец, Драма № 3 — это напряженность действия и глубина конфликта, которые могут проявиться в произведении любого рода и жанра. «Добавить драмы» в сюжет означает ввести больше крутых перипетий, конфликтов и противоречий. Сейчас все чаще говорят «драматизм» — чтобы не путать с двумя другими драмами.

Сейчас появилась и драма № 4 — киножанр, которому свойственны черты драм №№ 2 и 3.