что такое добро с точки зрения буддизма

Что такое добро с точки зрения буддизма

Понятие добра в культуре

В буддизме нет привычного европейцам антагонизма «Добро — Зло». Высшее «зло» для буддиста — Сансара, цепочка перевоплощений богов, людей, животных… (в безначально существующей Сансаре есть шесть видов существ — боги, асуры, люди, животные, преты и обитатели нараки). Какой бы праведной ни была жизнь, она всё равно так или иначе складывается из страданий (собственных или причиняемых), вызываемых желаниями. Например, желание есть становится причиной страдания животных, рыб, птиц, мясо которых употребляется в пищу. Преодоление же страданий возможно посредством освобождения от желаний. Таким образом, человеческие желания (а также желания богов, животных) можно назвать Злом для буддиста.

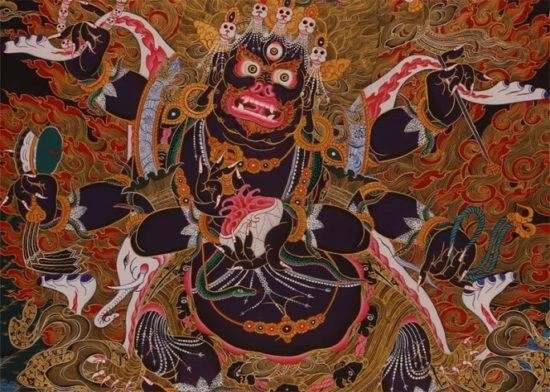

В писаниях о жизни Будды Гаутамы есть упоминание о персонифицированном Зле — это Мара, который назван «духом Любви и Смерти». В принципе, в Маре воплощены все земные желания.

Согласно концепции даосизма, нет абсолютного добра и абсолютного зла, нет абсолютной истины и абсолютной лжи — все понятия и ценности относительны. Анализ же бесплоден по причине своей бесконечности.

Из учения о инь и ян следует идея о том, что добро и зло равны и равнозависимы. А значит, добро есть естественное состояние мира, как, впрочем, и зло. Даос, стремящийся к добру, вызывает к жизни зло. Главной добродетелью считается воздержание; это есть начало нравственного совершенствования.

Согласно исламской традиции и добро, и зло (опосредованно, через сатану) исходят от Аллаха, который

Добро и зло в буддизме

В камме добро и зло неразрывно связаны, поэтому, если люди берутся обсуждать камму, то это включает в себя и обсуждение добра и зла. Но определение этих понятий имеет свои проблемы. Что в себя включает понятие «хорошо» и как это определить? Но проблемы эти на самом деле связаны с языком. Учение Будды написано на палийском языке, и поэтому имеет немного другое значение, чем, например, на английском или русском.

Особенно часто применяется слово «добро». По сравнению с ним слово «зло» используется гораздо реже. Например, нравственного бескорыстного человека называют хорошим. Таким же словом можно назвать и крепкое бревно, и многие добротные вещи. Вкусную еду тоже называют хорошей. Но вопрос заключается в том, что если какую-то вещь можно считать добром для одного человека, может быть злом для другого. Даже если рассматривать что-то под одним углом, то это может показаться хорошим, но сменив угол обзора, вещь начинает казаться в другом виде, не таком хорошем, как раньше, и наоборот.

Поэтому существует и некоторое несоответствие. Поэтому слово «добро» надо рассматривать с разных сторон, например, хороший в экологическом смысле, хороший в эстетическом смысле, хороший в поведенческом смысле. И причина этого диссонанса – вопрос ценности. Понятия добра и зла используются в разных системах ценностей, что делает их в английском или русском языке в расширенном смысле.

Исследуя добро и зло в буддизме нужно опираться на некоторые моменты. Изучать их надо с точки зрения закона каммы. Для этого используются специальные термины «кусала» и «акусала», обозначающие «умелые» и «неумелые». В буддийской этике – это качественные законы каммы. Они основаны не на социальных ценностях, которые в других языках определяю понятия добра и зла.

Некоторые переводчики трактуют кусала и акусала, как «добро» и «зло». Но это, конечно же, заблуждение. Вещи, которые называются кусала, не всегда считаются добрыми, а акусала, в свою очередь, не всегда обозначают что-то нехорошее. Например, если у человека начинается лень, депрессия или хандра, то это совсем не зло, в русском понимании этого слова. Но это состояние – акусала. Но и спокойствие тела и духа – не всегда добро. У буддистов кусала и акусала возникают в уме, там же достигают результата и оттуда же переносятся к внешним действиям и признакам. Эти значения всегда отображают состояние, содержание и события ума как фундамент.

Кусала представляет собой умение, ум, довольство, благотворительность, добро, устранение страданий. А акусала – полная противоположность – неумение, глупость, недовольство и так далее. Кусала содержит четыре коннотации. Первая из них – арогья, то есть, отсутствие болезней, трезвый ум. Также в неё входят и состояния факторы психики, которые делают ум устойчивым.

Следующая коннотация – это анаваджа. Она делает ум чистым и ясным, без мутных пятен. А косаласамбхута основывается на мудрости и интеллекте, на знании и понимании истины. Для этого есть предвестник – ясное мышление. Сукхавипака – вознаграждение благосостоянием. Кусала является таким состоянием, при котором появляется удовлетворение. Если это возникает в мозгу, то наступает и чувство благополучия. Испытав предыдущие коннотации, вы получаете чувство благополучия.

Акусала нужно воспринимать в строго противоположном значении. Во-первых, это нездоровый неустойчивый разум, опирающийся на невежество и приводящий к страданию. Это предполагает такие условия, которые заставляют ум деградировать качественно. При них снижается эффективность разума, что отличает его от кусала, способствующего развитию качества мысли.

Поэтому, когда вы захотите назвать что-то плохим или хорошим, то это надо рассматривать с разных сторон. Например, приносит ли это пользу обществу с одной стороны и психическому спокойствию – с другой. Но даже в случае соглашения, что от определённого явления есть польза обществу и развитию человечества, то это может не соответствовать законам каммы. Польза должна соответствовать и социальному предпочтению, и закону каммы. Это должно быть полезно и для человека, и для общества в материальном и психическом смысле.

Многие в мире считают, что приобретение материальных ценностей – это и есть счастье, и начинают направлять все свои силы в это развитие. Но последствия часто бывают невосполнимыми. Например, технический прогресс часто наносит большой урон экологии в глобальном масштабе. Поэтому материальный прогресс не должен разрушать ясность мышления. Будда в своём учении дал кусала и акусала, чтобы люди могли оценивать природу добра и зла на практике. Это ещё можно назвать совестью, мудростью и скромностью. Он настраивает людей думать о своих действиях и оценивать их не только с материальной стороны.

Поэтому оценивать добро и зло буддисты стараются в соответствии с каммой и потом уже принимать решение. Для этого они придерживаются некоторых правил. Сначала они размышляют о том, можно ли винить себя или нет, что можно назвать обращением к совести. Дальше они рассматривают результат своего действия, примеряя к нему мудрые учения. Затем учитывается результат содеянного по отношению к себе и к окружающим.

Добро и зло в буддизме рассматривается с точки зрения полезных или вредных последствий. Затем польза или вред оцениваются по отношению к себе, и затем – обществу. Следующий этап, это оценка со стороны совести – осудят или нет данные действия. Затем рассматривается отношение религии, традиций, социальных законов к данному действию. Например, при входе в буддийский храм или мечеть нужно снимать обувь, а в церковь – головной убор. Поэтому может ещё возникнуть и чувство стыда.

Добро и зло в буддизме — что под ними подразумевается?

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Сегодня вы узнаете, как понимают добро и зло в буддизме. Сразу стоит сказать, что в буддийском учении отсутствует противопоставление этих двух понятий, в отличие от других мировых религий. Акцент делается больше на благих и неблагих деяниях.

Цепочка перерождений

Постигая учение, можно понять, что такое самое большое зло для его приверженцев. Это сансара – наш мир, полный страданий, в котором тем, кто не достиг просветления, приходится бесконечное количество раз умирать и рождаться вновь.

В зависимости от накопленной кармы, можно в следующий раз воплотиться в:

Все эти существа населяют Сансару, но из шестерых только человеку дана возможность вырваться из этого омута – колеса перерождений. Поэтому родиться человеком считается очень удачным знаком.

Редкость такого счастливого случая подчеркивается буддийской метафорой о незрячей черепахе, всплывающей раз в столетие со дна океана, и её возможности попасть в круг, плавающий на поверхности. Скорее черепахе удастся это сделать, чем родится новый человек в сансаре. Поэтому неразумно не использовать возможность освободиться от череды новых рождений, раз уж находишься в теле человека.

И вот, несмотря на такую редкостную удачу – быть гомо сапиенс — новый член общества со временем понимает, что будь он даже святым праведником, происхождение не избавляет его от страданий в этой жизни. Он может испытывать их в силу ряда причин сам, или ему причиняют их другие.

Корни зла

Каковы бы ни были страдания, происходят они от желаний. А так как всё в этом мире взаимосвязано, то желания одних причиняют страдания другим. Например, утоление голода причиняет страдания тем животным, птицам, водным обитателям, чья плоть пошла в пищу. Таким образом, желания – это тоже своего рода зло, с буддийской точки зрения.

Наряду с ними ещё два атрибута приводят к появлению страданий. Вместе в буддийском учении они называются «Три корня зла»:

Это три основные неблагие характеристики человека, которые в буддизме образно представляются агрессивной змеёй, любострастным петухом и недалёкой свиньёй. Но злом всех зол из этих трёх является, конечно, невежество.

Все человеческие проблемы, в конечном итоге, возникают из названых пороков и их различных комбинаций. Например, гнев и неведение порождают ревность, когда кажется, что счастье в том, что тебе принадлежит кто-то другой. Вера в своё «я», происходящая от невежества, и неукротимое желание самоутвердиться приводят к возникновению гордыни.

Есть ещё один пример проявления зла в буддизме – это демон Мара. Он воплощает в себе гибель духовности, так как не даёт людям сосредоточиться на религиозных практиках, подменяя положительное отрицательным, вовлекая их в мир страстей, чувств и желаний, которые преобладают над всем остальным.

Область чувственности (Камадхату) – это место его обитания. В эту сферу входят все перечисленные выше шесть миров. Их обитатели обуреваемы чувственными переживаниями, поэтому подвластны Маре и бесконечно страдают.

Путь добра

Итак, первые две из четырёх буддийских истин: всё есть страдание, и оно является следствием вожделения, невежества и ярости, подводят черту под негативными проявлениями в жизни адепта учения. Далее появляется лучик надежды: это можно прекратить. Более того, дорога к освобождению от мучений сансары изведана и доступна каждому.

Путь к нирване или избавлению от сансары содержит восемь аспектов, за что его и назвали восьмеричным. Кратко излагая его суть, отметим его основные аспекты :

И они должны быть правильными. Более подробно весь порядок пути описан в «Ламриме». Начинающий буддист в процессе духовного обучения приобретает истинные знания о себе и окружающем мире, проявлениях в нём зла, подлинной сущности добра, ответственности за свои действия, воздаянии за них и прочем.

Затем он практикуется в том, чтобы творить десять благих деяний. Здесь имеются в виду не только действия тела, но и мысли, и речь. Адепт учится и не совершать десять зол. После он усердно старается избавиться от всевозможных клеш или омрачений ума.

Достаточно продвинувшись на пути, послушник принимается воспитывать в себе шесть добродетельных качеств:

Памятование развивает мудрость, когда человек осознанно воспринимает все сигналы, поступающие извне и изнутри. Совершаемое во время медитации, оно носит название випассана.

А концентрация усиливает сосредоточение. В медитации это шаматха. Випассана и шаматха – основные виды медитации в буддийском учении.

Карма

Успехи или неудачи в продвижении на пути спасения самого себя (в тхераваде) или других (в махаяне) приводят к накоплению той или иной кармы.

Карма, что означает действие, – это следствие тех поступков, которые совершил или не совершил человек в своей жизни. Буддизм учит, что всё в этом мире взаимообусловлено, и за любой причиной возникнет её следствие.

Некоторые понимают карму, как возмездие за неблагие и поощрение за нравственные поступки. Это верно, но нуждается в уточнении:

Несмотря на то, что место кармы – в сознании, её невозможно отменить и прекратить её действие, решив однажды думать по-другому. Поступки и осознанные решения формируют её семена, биджу, являющиеся достаточно устойчивыми.

Ламрим и Абхидхарма подробно объясняют, какая бывает карма, и как она связана с нравственностью человека.

Заключение

На этом, друзья, прощаемся с вами. Давайте будем добрее, и зло отступит. Буддисты верят, что даже Мара властен над каждым ровно настолько, насколько тот позволяет ему это сделать.

Если статья оказалась для вас полезной, рекомендуйте ее к прочтению в социальных сетях своим друзьям.

И присоединяйтесь к нам — подписывайтесь на блог, чтобы получать свежие статьи себе на почту!

Зурхай на каждый день

Буддизм зло

Знаменитым религиозно-философским направлением в индийской философии является буддизм. Это учение связано с принцем по имени Сиддхартха Гаутама, который жил в Индии приблизительно в VI в. до н. э. По одной из легенд, он был сыном знатного правителя, жил в роскошном дворце, окруженном великолепным садом, в котором росли необыкновенно красивые цветы и деревья, гуляли экзотические животные, раздавалось чарующее пение птиц, текли прозрачные ручьи с диковинными рыбами и били, сверкая в солнечных лучах, прекрасные фонтаны. Гаутама был молод, здоров и богат. Он проводил дни свои безмятежно и счастливо, гуляя в райском саду и любуясь цветущей природой. Его дворец и сад были совершенно изолированы от всего остального мира, которого он никогда не видел, и потому не знал, что творится в нем. Ему казалось, что его молодость, здоровье и богатство вечны и неизменны, а счастье бесконечно и постоянно.

Но однажды, гуляя по саду, принц подошел к самой его окраине, преодолел высокое ограждение и, влекомый любопытством, пошел посмотреть, что существует за пределами его прекрасного мира. По дороге он встретил старца с головой белой как снег и с изрезанным глубокими морщинами лицом и понял, что молодость его не вечна и он сам когда-нибудь станет таким же старцем – слабым и беспомощным. Потом он повстречал человека, мучимого тяжелой болезнью, все тело которого было покрыто ужасными язвами, и понял, что здоровье его не вечно и неизвестно, где и когда его тоже может настичь болезнь и принести несчастья. Потом он увидел нищего в грязном рубище, который протягивал к нему костлявую руку за подаянием, и понял, что сам он тоже мог бы быть нищим и влачить жалкое существование, прося милостыню. Ведь сегодня богатство есть, но нет никакой гарантии, что и завтра он будет столь же богат, кроме того, ему просто повезло – он родился в богатой семье, но мог бы быть и сыном бедняка. Гаутама понял, что, живя безмятежно в своем саду и считая жизнь прекрасной, глубоко заблуждался, потому что не видел, какой несчастной и печальной она может быть. Лишь в его маленьком уголке она хороша, но в огромном мире – совсем иначе. Ведь он только сейчас и не по своим заслугам молод, здоров и богат, но мог бы вполне быть стар, болен и нищ. Оказывается, печали в жизни случаются гораздо чаще, чем радости, а счастье, словно черный лебедь, – редкая птица на земле. Жизнь же человеческая по преимуществу наполнена страданиями и несчастьями, и потому тяжело ее бремя.

Он обдумал все это и открыл истину, которая озарила его, и он стал «просветленным», или, по-древнеиндийски, Буддой, положив эту истину в основу своего учения, которое в скором времени стало знаменитым и нашло многих приверженцев. Ядро буддизма – четыре благородных канона, то есть четыре основных положения.

Во-первых, жизнь – это страдание и потому зло. Какой человек скажет, что жизнь его счастлива и что у него все точно так, как ему хотелось бы, а не наоборот? Трудно найти счастливца, зато каждый из нас чем-то недоволен, расстроен, обижен, претерпевает скорее страдания, чем радости, а если последние и случаются, то печалей, неустроенности, неудовлетворенности все равно больше.

Во-вторых, надо ответить на вопрос: в чем причина человеческого страдания и несчастливой жизни? Заключается она в постоянном стремлении человека к чему-либо, что понимается весьма широко и называется в буддизме жаждой. Человек всегда стремится к чему-то, чего-то хочет, имеет определенные желания и жаждет их реализовать. Начертите мысленно круг ваших желаний, а потом круг ваших возможностей. И второй окажется меньше и будет располагаться внутри первого. Неудивительно, что мы хотим всегда большего и лучшего. Поскольку возможности далеко не всегда совпадают с желаниями, мы увеличиваем свои возможности, совершенствуем себя, чтобы достичь желаемого, ставим перед собой цели и стремимся к ним, и потому вся наша жизнь – борьба и напряжение. Но как только мы достигаем цели, как только круг возможностей совпадает с кругом желаний, последний тут же увеличивается, у нас появляются новые цели, и мы опять к чему-то стремимся и напрягаемся и, главное, вновь страдаем от того, что желаемое не совпадает с действительным. Получается, что наши желания – это стремительно убегающий вдаль горизонт, а наша жизнь – постоянная погоня за неосуществимым и невозможным – оттого и является страданием, что мы изо всех сил хотим получить то, чего получить не можем. Этот сюжет знаком каждому с детства по прекрасной пушкинской сказке о рыбаке и рыбке: как только очередное желание старухи исполнялось, она немедленно хотела большего, а в результате оказалась у разбитого корыта. К такому же печальному концу приводит и наша погоня за эфемерным горизонтом желаний. Каждый день мы живем, готовясь к некоему «завтра», в котором наконец-то реализуются наши цели и наступит желаемое, начнется «настоящая» жизнь. Но приходит «завтра», а мы тратим его на подготовку уже к другому «завтра», полагая, что там-то наверняка откроется наше счастье. Так проживаем мы жизнь свою – как бы в черновиках, все к чему-то готовясь и чего-то ожидая, а в результате оказывается, что беловика-то жизни не будет, что «завтра» не наступит и для будущего уже прошло время.

Третьим в учении Будды является положение о том, что преодолеть страдание возможно через устранение жажды, то есть человек постоянно стремится к чему-либо. Если бесполезно гнаться за расширяющимся кругом желаний, увеличивая при этом круг возможностей, то не лучше ли сузить круг желаний? Ведь возможности меньше не станут, а желания, ограниченные до них и с ними совпавшие, есть долгожданная гармония человека с самим собой, прекращение борьбы и напряжения, прекращение страданий. Ограничение и уничтожение желаний, стало быть, единственный способ преодолеть зло земной страдальческой жизни и обрести вечность и счастье. Устранение собственных желаний – аскетизм – и является путем правильной жизни.

Четвертый канон учения раскрывает этот путь или поясняет его. Правильный жизненный путь, ведущий к нирване, – это правильное суждение (т. е. понимание жизни как страдания), правильное решение (решимость проявлять сочувствие ко всем живым существам), правильная речь (бесхитростная, правдивая, дружественная), правильная жизнь (не вредить живым существам, не брать чужого, не прелюбодействовать, не вести праздных лживых речей, не пользоваться опьяняющими напитками). Аскетизм, таким образом, – это преодоление различного рода желаний и специфический стиль или способ жизни – практической, эмоциональной, интеллектуальной. Как ни удивительно на первый взгляд, но, чтобы достичь счастья, надо отказаться от постоянных стремлений к нему и, главное, не искать его там, где большинство людей пытается его найти, – в удовлетворении временных и суетных, пустых и призрачных материальных потребностей.

Добро и зло в буддизме — что под ними подразумевается?

Сегодня вы узнаете, как понимают добро и зло в буддизме. Сразу стоит сказать, что в буддийском учении отсутствует противопоставление этих двух понятий, в отличие от других мировых религий. Акцент делается больше на благих и неблагих деяниях.

Цепочка перерождений

Постигая учение, можно понять, что такое самое большое зло для его приверженцев. Это сансара – наш мир, полный страданий, в котором тем, кто не достиг просветления, приходится бесконечное количество раз умирать и рождаться вновь.

В зависимости от накопленной кармы, можно в следующий раз воплотиться в:

Все эти существа населяют Сансару, но из шестерых только человеку дана возможность вырваться из этого омута – колеса перерождений. Поэтому родиться человеком считается очень удачным знаком.

Редкость такого счастливого случая подчеркивается буддийской метафорой о незрячей черепахе, всплывающей раз в столетие со дна океана, и её возможности попасть в круг, плавающий на поверхности. Скорее черепахе удастся это сделать, чем родится новый человек в сансаре. Поэтому неразумно не использовать возможность освободиться от череды новых рождений, раз уж находишься в теле человека.

И вот, несмотря на такую редкостную удачу – быть гомо сапиенс — новый член общества со временем понимает, что будь он даже святым праведником, происхождение не избавляет его от страданий в этой жизни. Он может испытывать их в силу ряда причин сам, или ему причиняют их другие.

Корни зла

Каковы бы ни были страдания, происходят они от желаний. А так как всё в этом мире взаимосвязано, то желания одних причиняют страдания другим. Например, утоление голода причиняет страдания тем животным, птицам, водным обитателям, чья плоть пошла в пищу. Таким образом, желания – это тоже своего рода зло, с буддийской точки зрения.

Наряду с ними ещё два атрибута приводят к появлению страданий. Вместе в буддийском учении они называются «Три корня зла»:

Это три основные неблагие характеристики человека, которые в буддизме образно представляются агрессивной змеёй, любострастным петухом и недалёкой свиньёй. Но злом всех зол из этих трёх является, конечно, невежество.

Все человеческие проблемы, в конечном итоге, возникают из названых пороков и их различных комбинаций. Например, гнев и неведение порождают ревность, когда кажется, что счастье в том, что тебе принадлежит кто-то другой. Вера в своё «я», происходящая от невежества, и неукротимое желание самоутвердиться приводят к возникновению гордыни.

Есть ещё один пример проявления зла в буддизме – это демон Мара. Он воплощает в себе гибель духовности, так как не даёт людям сосредоточиться на религиозных практиках, подменяя положительное отрицательным, вовлекая их в мир страстей, чувств и желаний, которые преобладают над всем остальным.

Область чувственности (Камадхату) – это место его обитания. В эту сферу входят все перечисленные выше шесть миров. Их обитатели обуреваемы чувственными переживаниями, поэтому подвластны Маре и бесконечно страдают.

Путь добра

Итак, первые две из четырёх буддийских истин: всё есть страдание, и оно является следствием вожделения, невежества и ярости, подводят черту под негативными проявлениями в жизни адепта учения. Далее появляется лучик надежды: это можно прекратить. Более того, дорога к освобождению от мучений сансары изведана и доступна каждому.

Путь к нирване или избавлению от сансары содержит восемь аспектов, за что его и назвали восьмеричным. Кратко излагая его суть, отметим его основные аспекты :

И они должны быть правильными. Более подробно весь порядок пути описан в «Ламриме». Начинающий буддист в процессе духовного обучения приобретает истинные знания о себе и окружающем мире, проявлениях в нём зла, подлинной сущности добра, ответственности за свои действия, воздаянии за них и прочем.

Затем он практикуется в том, чтобы творить десять благих деяний. Здесь имеются в виду не только действия тела, но и мысли, и речь. Адепт учится и не совершать десять зол. После он усердно старается избавиться от всевозможных клеш или омрачений ума.

Достаточно продвинувшись на пути, послушник принимается воспитывать в себе шесть добродетельных качеств:

Памятование развивает мудрость, когда человек осознанно воспринимает все сигналы, поступающие извне и изнутри. Совершаемое во время медитации, оно носит название випассана.

А концентрация усиливает сосредоточение. В медитации это шаматха. Випассана и шаматха – основные виды медитации в буддийском учении.

Карма

Успехи или неудачи в продвижении на пути спасения самого себя (в тхераваде) или других (в махаяне) приводят к накоплению той или иной кармы.

Карма, что означает действие, – это следствие тех поступков, которые совершил или не совершил человек в своей жизни. Буддизм учит, что всё в этом мире взаимообусловлено, и за любой причиной возникнет её следствие.

Некоторые понимают карму, как возмездие за неблагие и поощрение за нравственные поступки. Это верно, но нуждается в уточнении:

Несмотря на то, что место кармы – в сознании, её невозможно изменить или прекратить её действие, решив однажды думать по-другому. Поступки и осознанные решения формируют её семена, биджу, являющиеся достаточно устойчивыми.

Ламрим и Абхидхарма подробно объясняют, какая бывает карма, и как она связана с нравственностью человека.

Рейтинг статьи: