что такое длина волны в радиосвязи

Радиоволны – это электромагнитные колебания, распространяющиеся в пространстве со скоростью света. Электромагнитное излучение характеризуется частотой, длиной волны и мощностью переносимой энергии. Частота электромагнитных волн показывает, сколько раз в секунду изменяется в излучателе направление электрического тока и, следовательно, сколько раз в секунду изменяется в каждой точке пространства величина электрического и магнитного полей.

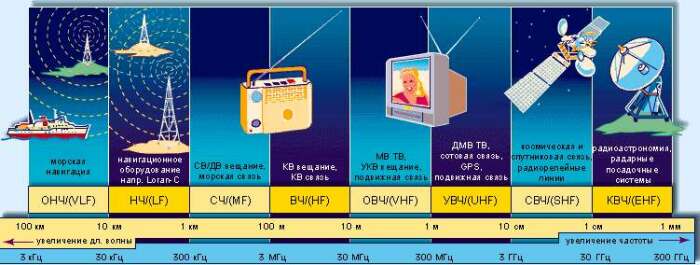

Измеряется частота в герцах (Гц). 1 Гц – это одно колебание в секунду, 1 мегагерц (МГц) – миллион колебаний в секунду. Зная, что скорость движения электромагнитных волн равна скорости света, можно определить расстояние между точками пространства, где электрическое (или магнитное) поле находится в одинаковой фазе. Это расстояние называется длиной волны. Радиоволны (радиочастоты), используемые в радиотехнике, занимают область, или более научно – спектр от 10 000 м (30 кГц) до 0.1 мм (3 000 ГГц). Международными соглашениями весь спектр радиоволн, применяемых в радиосвязи, разбит на диапазоны:

| Диапазон частот | Сокращённое название диапазона | Название диапазона волн | Длина волны |

| 3-30 кГц | ОНЧ (Очень низкие частоты) | Мириаметровые | 10-100 км |

| 30-300 кГц | НЧ (Низкие частоты) | Километровые | 1-10 км |

| 300-3000 кГц | СЧ (Средние частоты) | Гектометровые | 0,1-1 км |

| 3-30 МГц | ВЧ (Высокие частоты) | Декаметровые | 10-100 м |

| 30-300 МГц | ОВЧ (Очень высокие частоты) | Метровые | 1-10 м |

| 300-3000 МГц | УВЧ (Ультра высокие частоты) | Дециметровые | 0,1-1 м |

| 30-3000 МГц | УКВ (Ультра короткие волны) | Метровые | 0,1-10 м |

| 3-30 ГГц | СВЧ (Сверхвысокие частоты) | Сантиметровые | 1-10 см |

| 30-300 ГГц | КВЧ (Крайне высокие частоты) | Миллиметровые | 1-10 мм |

| 300-3000 ГГц | ГВЫ (Гипервысокие частоты) | Децимиллиметровые | 0,1-1 мм |

Помимо разделения диапазона частот по признаку длины волны, в подвижной служебной и гражданской связи используются следующие обозначения:

Практика радиосвязи, как она есть

Все мы ежедневно сталкиваемся с разными видами радиосвязи и беспроводной передачи данных. Да что там сталкиваемся: мы практически пронизаны радиоволнами разной частоты, модуляции и напряженности (за исключением, разве что, случая, если не находимся внутри «клетки Фарадея»). Здесь, на хабре, в силу ИТ-направленности, очень много статей о видах связи и передачи данных, о разнообразных телекомах, о магистралях и «последних милях», да и еще много о чем, что имеет прямое или косвенное отношение к связи, как к проводной, так и к беспроводной.

Так же, наверняка, практически всем хабравчанам в школах, на уроках физики, рассказывали о колебательных контурах, распространении и длине волн, и прочих процессах, лежащих в основах любой технологии радио- и беспроводной связи.

Однако, поискав по хабру, я так и не нашел ни одной статьи, в которой рассказывалось бы о радиосвязи, с бытовой и любительской точки зрения. А ведь если подойти к радиосвязи именно с таким, бытовым взглядом – для одних она может стать удобным, а порой и незаменимым помощником во многих делах, а для других – перерасти в интересное увлечение или хобби. Именно с такими намерениями я хочу сегодня попытаться просто и доступно рассказать о радиосвязи, о том, как она есть в жизни, о том, с чем сам имел место столкнуться и познать.

Совсем немного теории в свободном изложении

Для начала – диапазоны. Рассмотрим диапазоны радиоволн и выберем те, которые нас будут интересовать с практической точки зрения. Википедия приводит ГОСТ, в котором радиоволны делятся на следующие диапазоны, на основании длины волны:

— 3 кГц – 30 кГц – Сверхдлинные волны.

— 30 кГц – 300 кГц – Длинные волны.

— 300 кГц – 3 МГц – Средние волны.

— 3 МГц – 30 МГц – Короткие волны.

— 30 МГц – 300 МГц – Метровые волны.

— 300 МГц – 3 ГГц – Дециметровые волны.

— 3 ГГц – 300 ГГц – Сантиметровые волны.

Определение длины волны можно прочесть в википедии, а я лишь напишу простой и понятный тезис – чем короче длина волны – тем менее она подвержена помехам и затуханиям, проникающая способность увеличивается, огибающая способность уменьшается. То есть если длина волны 11 метров (27 МГц) – то эта волна запросто огибает плотные скопления деревьев в лесу и находит путь для распространения, но при этом для увеличения дальности связи на открытом пространстве – требуется увеличение мощности передатчика. А волна, длиной, например 70 см (433 МГц), практически не будет огибать деревьев, а будет распространяться исключительно за счет просветов между деревьями, своей проникающей способности и возможности переотражения. Однако, за счет своей помехоустойчивости и малого затухания, на открытом пространстве дальность связи будет ограничена лишь зоной прямой видимости, при низкой мощности передатчика.

Стоит, правда, добавить сюда небольшую оговорку: на диапазонах коротких волн наблюдаются эффекты прохождения радиоволн, за счет многократных отражений от атмосферы Земли, и порой получаются ситуации, когда можно абсолютно спокойно установить связь с корреспондентом, находящимся за многие тысячи километров, а товарища, находящегося в паре километров – не услышать вовсе. Но, это явление тесно связано с природными факторами, непостоянно и мало прогнозируемо, поэтому, для бытового использования этот эффект использовать крайне ненадежно.

Скажу сразу: мы немного коснемся коротких волн, и плотно рассмотрим метровые и дециметровые волны. Остальные мы отброс им в силу усложнения аппаратуры, антенного хозяйства, трудностей использования, да и просто неудобства в быту. Кто-то со мной поспорит, что во многих случаях только сантиметровые волны приемлемы для передачи данных, кто-то скажет, что только короткие волны хорошо подходят для связи на большие расстояния, и эти люди будут правы. Но сейчас мы рассматриваем самые простые и доступные виды, с точки зрения простого обывателя.

Плавно переходим к конкретике

В силу рассмотренных выше теоретических знаний подведем промежуточный итог: нам интересны диапазоны дециметровых, метровых и небольшая часть диапазона коротких радиоволн. Кратко, тезисами, о выбранных диапазонах:

– Короткие волны: 3 МГц – 30 МГц. В данном диапазоне работают как профессиональные радиолюбители (начало диапазона, от 3 МГц), использующие дорогую аппаратуру, огромные антенны, имеющие профессиональные навыки и знания, так и серьезные структуры, которым требуется связь на сверхдальних расстояниях, например арктические экспедиции. В конце данного диапазона выделены частоты для бытового и гражданского использования

– CB 27 МГц. Здесь длина волны достигает 11 метров (эффективная антенна имеет физическую длину, равную ¼ длины радиоволны, то есть примерно 2,7 метра). Наверняка, многие из вас видели автомобили такси, на крыше которых красовался длинный хлыстик – это и есть антенна на данный диапазон. В девяностые многие таксомотрные фирмы и люди, занимающиеся частным извозом, облюбовали этот диапазон, ввиду относительной доступности и приемлемой цене оборудования, а так же отсутствию необходимости получать статус радиолюбителя для использования данных частот. Для использования в городе – не самый лучший выбор, мы ведь помним, что этот диапазон крайне подвержен помехам, которых в городе крайне много от массы электрических устройств и линий электропередач.

– Метровые волны: 30 МГц – 300 МГц. Данный диапазон делится на несколько поддиапазонов, в том числе LowBand (30-50 МГц, использовался в советские времена практически повсеместно для коммунальных служб, служб скорой помощи и прочее, в районах используется и по сей день) и так называемый диапазон «2 метра» (136-174 МГц), который так назван за свою длину волны. В диапазоне «2 метра» работают городские и федеральные службы, такие как пожарная охрана, МЧС и другие. Имеются и свободные частоты, которые выдаются на коммерческой основе организациям и предприятиям. В моем городе в этом диапазоне работает одна из фирм-такси, очень довольны качеством связи, по сравнению с CB (27 МГц), который используется остальными таксомоторными парками, как бесплатный. Так же в диапазоне «2 метра» имеется небольшой кусочек, выделенный для радиолюбителей (144-146 МГц). Эти частоты может легально использовать любой человек, получивший радиолюбительскую категорию и позывной сигнал, придерживаясь регламента любительской связи. Используя направленные антенны с высокой точкой установки даже с небольшой излучаемой мощностью можно устанавливать связи на десятки, а в удачных условиях и на сотни километров. Так же стоит упомянуть авиадиапазон (118-136 МГц), здесь все серьезно, большая ответственность и надежная связь.

– Дециметровые волны: 300 – 3000 МГц. В данном диапазоне работает много разнообразных радиостанций и аппаратуры связи, мы рассмотрим лишь интересную для нас часть диапазона, а именно 400-470 МГц, получивший за счет своей длины волны название «70 сантиметров». За счет оптимальных характеристик для использования в условиях большого индустриального города (хорошая помехозащищенность, дальнее распространение в условиях радиовидимости при небольшой мощности), многие крупные службы в крупных городах переходят или перешли на данный диапазон частот. Здесь уже не обойтись без использования «репитеров» — специальных приемо-передатчиков сигнала, устанавливаемых в самых высоких точках, имеющих качественные и чувствительные антенны, и соответственно способные принимать и передавать сигнал на большие расстояния (не забываем: при наличии прямой радиовидимости для данных частот сигнал распространяется далеко и без затуханий, даже при небольшой мощности). Но репитеры – это отдельный разговор, я бы не хотел их касаться в сегодняшней статье, потому как это очень интересная тема, и ее стоит описывать отдельно.

Мы подошли к самой интересной части статьи: в диапазоне «70 сантиметров» находятся выделенные полосы частот, как для официальных радиолюбителей, так и для свободного использования всеми желающими (на некоммерческой основе). Для радиолюбителей отведены частоты 430-440 МГц, для бытового использования выделены 433.075 МГц – 434.775 МГц (сетка из 69 каналов с шагом 25 кГц, LPD) и 446.00625 – 446.09375 МГц сетка из 8 каналов с шагом 12.5 кГц, PMR). Именно с комплекта простеньких радиостанций, купленного в одном из магазинов сотовой связи и началось мое более близкое знакомство, поэтому и рассмотрим стандарты LPD и PMR.

LPD – расшифровывается как Low Power Device, то есть «устройства с низкой мощностью излучения». Именно так и есть – по стандарту, мощность излучаемая передатчиком радиостанции стандарта LPD не должна превышать 10 мВт, что крайне мало, хотя даже этого достаточно для связи на расстоянии до нескольких километров, в условиях прямой видимости. По факту же, большинство полу-игрушечных комплектов радиостанций, находящихся в продаже, имеют значительно большую мощность, хоть и сертифицированы, как LPD. Как говорится «строгость наших законов компенсируется необязательностью их исполнения», чем и пользуются поставщики при сертификации: у радиостанций выставляется низкий уровень мощности через меню, товар проходит сертификацию, а потом, точно так же через стандартное меню – возвращается обычная мощность, как правило, это 2-4 Ватта. Этой мощности достаточно для связи на 10-12 километров в хороших условиях, например над озером, или с возвышенности (не забываем о плохой огибаемости препятствий при данной длине волны).

PMR – расшифровывается как Private Mobile Radio, то есть радиосвязь для частного пользования. По стандарту разрешенная мощность излучения здесь уже больше, чем у LPD, а именно 0.5 Ватта. Однако, в отличии от LPD эта мощность как правило и является честной, редкая радиостанция PMR имеет мощность более 1 Ватта, так как этот стандарт разрешен во многих странах Европы, и сертификация там проходит более серьезно. Так же, диапазон частот PMR более узкий, и в нем «помещаются» всего лишь 8 каналов (против 69 каналов у LPD).

Именно с этих стандартов (а точнее – с комплекта простейших радиостанций из магазина сотовой связи) началось мое более плотное знакомство с радиосвязью. Но в скором времени наступило разочарование от довольно низкого качества устройств, это были скорее «игрушки», нежели что-то относительно серьезное. Однако радиосвязь меня заинтересовала, и я заказал из одного, небезизвестного в кругах радиолюбителей магазина, неплохую портативную радиостанцию, уже любительского уровня, в которой имелось сразу два диапазона, а именно «2 метра» (136-174 МГц) и «70 сантиметров» (400-470 МГц). По моей скромной оценке – в настоящее время это самые популярные и доступные широкому кругу пользователей диапазоны. Аппаратура относительно доступная (особенно китайская, цена низкая, качество высокое), имеющая серьезный функционал, и обладающая приятным внешним видом. Так же не могу не заметить, что на указанных диапазонах антенна действительно может быть портативной (в отличии, например от CB, вспоминаем длину волны).

За полгода пользования радиостанцией мне успело надоесть общаться только на «гражданских частотах» (LPD и PMR, все каналы этих двух сеток легко настраиваются в диапазоне «70 сантиметров»), было принято решение о получении радиолюбительского категории, позывного сигнала, регистрации радиостанции. Сейчас я официальный радиолюбитель, это стало моим хобби. Технологии не стоят на месте, и с помощью карманной портативной радиостанции могу проводить связи дальностью в несколько тысяч километров (через искусственные спутники Земли), общаться с экипажем МКС, другими радиолюбителями (на выделенных для этого частотах).

Ну и конечно же – это удобно и легко! Моя семья оснащена простыми, небольшими (менее мобильного телефона), недорогими китайскими радиостанциями, которые прошиты на свободные каналы LPD диапазона, и в зависимости от того, едем ли мы в лес за грибами, или в магазин за покупками – мы всегда на связи.

В планах – создание единого общегородского информационного канала связи для автовладельцев, туристов, и просто жителей города, который будет доступен даже людям с недорогими комплектами радиостанций из салонов сотовой связи. Но это отдельный разговор, там целая концепция.

Естествознание. 11 класс

Конспект урока

Естествознание, 11 класс

Урок 13. Радиоволны и особенности их распространения

Перечень вопросов, рассматриваемых в теме:

Антенна – устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн.

Интерференция волн – взаимное увеличение или уменьшение результирующей амплитуды двух или нескольких волн при их наложении друг на друга.

Рефракция – это явление преломления в тропосфере, что и обеспечивает ведение связи на закрытых трассах, когда источник и приёмник волны находятся не на расстоянии прямой видимости.

Радиоволны – это «распространяющиеся в пространстве переменные электромагнитные поля».

Ионосферная радиоволна – радиоволна, распространяющаяся в результате отражения от ионосферы или рассеяния на ней.

Радиопередатчик – это электронное устройство для формирования радиочастотного сигнала, подлежащего излучению.

Радиоприёмник – это устройство, соединенное с антенной и служащее для выделения сигналов из радиоизлучения.

Станция ретрансляции – станции, принимающие и передающие сигнал.

Основная и дополнительная литература по теме урока:

Открытые электронные ресурсы по теме урока:

VIII Международная студенческая электронная научная конференция.URL: https://www.scienceforum.ru/2016/1382/19939

Теоретический материал для самостоятельного изучения:

Если мы захотим представить современный мир без радиосвязи, то не сможем это сделать. Радиоволны окутывают наши тела и пространство вокруг нас.

Радиосвязь ускорила нашу жизнь. Исполнилась мечта людей об оперативной и быстрой передаче информации.

Английский физик и химик, член Лондонского королевского общества Вильямс Крукс создал прибор для изучения «сил отталкивания, возникающих в нагретых телах» который получил название радиометра.

Генрих Герц (1857–1894), немецкий ученый физик, профессор физики университета в Бонне, доказал существование электромагнитных волн. В 1888 году им был открыт способ получения и регистрации радиоволн.

В 1894г. сэр Оливер Джозеф Лодж (один из изобретателей радио и электрической свечи зажигания) смог усовершенствовать радиокондуктор, добавив специальный прерыватель (trembler), который встряхивал опилки после прохождения искрового разряда. Датчик получил название когерер.

Гульельмо Маркони в 1894 году задумался об использовании электромагнитных волн для передачи сообщений.

Построив станции беспроводного телеграфа в противоположных точках земного шара – одну в Англии, на полуострове Корнуолл, а другую в Канаде, на острове Ньюфаундленд, он, находясь в Канаде, 16 декабря 1901 г. принял первый трансатлантический радиосигнал с расстояния почти в 2100 миль.

В настоящее время исследования радиоволн ведутся во многих ведущих институтах мира.

Радиоволны – это «распространяющиеся в пространстве переменные электромагнитные поля».

При излучении электромагнитных волн при смене частоты колебаний зарядов меняется длина волны и приобретается различные свойства. При данном процессе происходит выделение энергии.

Электромагнитные волны обладают способностью распространения. Движению зарядов свойственно ускорение, скорость которых меняется с течением времени и является главным условием для излучения электромагнитных волн. Мощность волны напрямую связана с силой ускорения и прямо пропорциональна ей.

Показатели, отражающие особенности электромагнитного излучения:

Современный радиопередатчик содержит: генератор незатухающих электрических колебаний; незамкнутую проволочную цепь– антенну, (являющуюся излучателем волн). Антенны имеют различную форму, благодаря чему от них получают направленное излучение. По всем горизонтальным направлениям одинаково дает излучения простая вертикальная антенна.

Антенна, которая состоит из двух вертикальных проводов, совершающих колебания в одинаковой фазе и расстояние между которыми равно полуволне, в результате интерференции сильно излучает в направлениях, перпендикулярных к плоскости проводов и практически не излучает в их плоскости.

С новым колебанием электрического тока в антенне в пространство излучается очередная волна. Сколько колебаний тока, столько волн.

Длина волны λ – минимальное расстояние между двумя точками, находящимися в одинаковом волновом состоянии.

Частота f – число волновых движений (длин волн), образующихся в одну

Скорость распространения с – скорость распространения волнового

процесса от источника энергии.

Эти характеристики связаны между собой формулой:

где с = 3·10 8 м/с – постоянная величина.

Дифракция – это свойство радиоволны огибать препятствие, которое встречается на их пути.

Рефракция – это явление преломления в тропосфере, что и обеспечивает ведение связи на закрытых трассах.

Земля для радиоволн представляет проводник электричества. Проходя над поверхностью земли, радиоволны ослабевают, энергия поглощается землей. Энергия волны ослабевает и излучение распространяется во все стороны пространства, поэтому можно предположить, что чем дальше от передатчика приёмник, тем меньше энергии попадает в антенну.

Что такое длина волны в радиосвязи

Рекомендуем полезные ссылки по теме:

Что такое радиоволны

Радиоволны – это электромагнитные колебания, распространяющиеся в пространстве со скоростью света (300 000 км/сек). Кстати свет также относится к электромагнитным волнам, что и определяет их весьма схожие свойства (отражение, преломление, затухание и т.п.).

Радиоволны переносят через пространство энергию, излучаемую генератором электромагнитных колебаний. А рождаются они при изменении электрического поля, например, когда через проводник проходит переменный электрический ток или когда через пространство проскакивают искры, т.е. ряд быстро следующих друг за другом импульсов тока.

Электромагнитное излучение характеризуется частотой, длиной волны и мощностью переносимой энергии. Частота электромагнитных волн показывает, сколько раз в секунду изменяется в излучателе направление электрического тока и, следовательно, сколько раз в секунду изменяется в каждой точке пространства величина электрического и магнитного полей. Измеряется частота в герцах (Гц) – единицах названных именем великого немецкого ученого Генриха Рудольфа Герца. 1 Гц – это одно колебание в секунду, 1 мегагерц (МГц) – миллион колебаний в секунду. Зная, что скорость движения электромагнитных волн равна скорости света, можно определить расстояние между точками пространства, где электрическое (или магнитное) поле находится в одинаковой фазе. Это расстояние называется длиной волны. Длина волны (в метрах) рассчитывается по формуле: или примерно где ¦ – частота электромагнитного излучения в МГц.

Из формулы видно, что, например, частоте 1 МГц соответствует длина волны ок. 300 м. С увеличением частоты длина волны уменьшается, с уменьшением – догадайтесь сами. В дальнейшем мы убедимся, что знание длины волны очень важно при выборе антенны для радиосистемы, так как от нее напрямую зависит длина антенны. Электромагнитные волны свободно проходят через воздух или космическое пространство (вакуум). Но если на пути волны встречается металлический провод, антенна или любое другое проводящее тело, то они отдают ему свою энергию, вызывая тем самым в этом проводнике переменный электрический ток. Но не вся энергия волны поглощается проводником, часть ее отражается от поверхности. Кстати, на этом основано применение электромагнитных волн в радиолокации. Еще одним полезным свойством электромагнитных волн (впрочем, как и всяких других волн) является их способность огибать тела на своем пути. Но это возможно лишь в том случае, когда размеры тела меньше, чем длина волны, или сравнимы с ней. Например, чтобы обнаружить самолет, длина радиоволны локатора должна быть меньше его геометрических размеров (менее 10 м). Если же тело больше, чем длина волны, оно может отразить ее. Но может и не отразить – вспомните американский самолет-невидимку «Stealth».

Энергия, которую несут электромагнитные волны, зависит от мощности генератора (излучателя) и расстояния до него. По научному это звучит так: поток энергии, приходящийся на единицу площади, прямо пропорционален мощности излучения и обратно пропорционален квадрату расстояния до излучателя. Это значит, что дальность связи зависит от мощности передатчика, но в гораздо большей степени от расстояния до него. Например, поток энергии электромагнитного излучения Солнца на поверхность Земли достигает 1 киловатта на квадратный метр, а поток энергии средневолновой вещательной радиостанции – всего тысячные и даже миллионные доли ватта на квадратный метр.

Радиоволны (радиочастоты), используемые в радиотехнике, занимают область, или более научно – спектр от 10 000 м (30 кГц) до 0.1 мм (3 000 ГГц). Это только часть обширного спектра электромагнитных волн. За радиоволнами (по убывающей длине) следуют тепловые или инфракрасные лучи. После них идет узкий участок волн видимого света, далее – спектр ультрафиолетовых, рентгеновских и гамма лучей – все это электромагнитные колебания одной природы, отличающиеся только длиной волны и, следовательно, частотой. Хотя весь спектр разбит на области, границы между ними намечены условно. Области следуют непрерывно одна за другой, переходят одна в другую, а в некоторых случаях перекрываются. Международными соглашениями весь спектр радиоволн, применяемых в радиосвязи, разбит на диапазоны:

| Диапазон частот | Наименование диапазона (сокращенное наименование) | Наименование диапазона волн | Длина волны |

| 3–30 кГц | Очень низкие частоты (ОНЧ) | Мириаметровые | 100–10 км |

| 30–300 кГц | Низкие частоты (НЧ) | Километровые | 10–1 км |

| 300–3000 кГц | Средние частоты (СЧ) | Гектометровые | 1–0.1 км |

| 3–30 МГц | Высокие частоты (ВЧ) | Декаметровые | 100–10 м |

| 30–300 МГц | Очень высокие частоты (ОВЧ) | Метровые | 10–1 м |

| 300–3000 МГц | Ультра высокие частоты (УВЧ) | Дециметровые | 1–0.1 м |

| 3–30 ГГц | Сверхвысокие частоты (СВЧ) | Сантиметровые | 10–1 см |

| 30–300 ГГц | Крайне высокие частоты (КВЧ) | Миллиметровые | 10–1 мм |

| 300–3000 ГГц | Гипервысокие частоты (ГВЧ) | Децимиллиметровые | 1–0.1 мм |

Но эти диапазоны весьма обширны и, в свою очередь, разбиты на участки, куда входят так называемые радиовещательные и телевизионные диапазоны, диапазоны для наземной и авиационной, космической и морской связи, для передачи данных и медицины, для радиолокации и радионавигации и т.д. Каждой радиослужбе выделен свой участок диапазона или фиксированные частоты.

Пример распределения спектра между различными службами [1].

Эта разбивка довольно запутана, поэтому многие службы используют свою «внутреннюю» терминологию. Обычно при обозначении диапазонов выделенных для наземной подвижной связи используются следующие названия:

| Термин | Диапазон частот | Пояснения |

| Коротковолновый диапазон (КВ) | 2–30 МГц | Из-за особенностей распространения в основном применяется для дальней связи. |

| «Си-Би» | 25.6–30.1 МГц | Гражданский диапазон, в котором могут пользоваться связью частные лица. В разных странах на этом участке выделено от 40 до 80 фиксированных частот (каналов). |

| «Low Band» | 33–50 МГц | Диапазон подвижной наземной связи. Непонятно почему, но в русском языке не нашлось термина, определяющего данный диапазон. |

| УКВ | 136–174 МГц | Наиболее распространенный диапазон подвижной наземной связи. |

| ДЦВ | 400–512 МГц | Диапазон подвижной наземной связи. Иногда не выделяют этот участок в отдельный диапазон, а говорят УКВ, подразумевая полосу частот от 136 до 512 МГц. |

| «800 МГц» | 806–825 и 851–870 МГц | Традиционный «американский» диапазон; широко используется подвижной связью в США. У нас не получил особого распространения. |

Не надо путать официальные наименования диапазонов частот с названиями участков, выделенных для различных служб. Стоит отметить, что основные мировые производители оборудования для подвижной наземной связи выпускают модели, рассчитанные на работу в пределах именно этих участков.

В дальнейшем мы будем говорить о свойствах радиоволн применительно к их использованию в наземной подвижной радиосвязи.

Как распространяются радиоволны

Радиоволны излучаются через антенну в пространство и распространяются в виде энергии электромагнитного поля. И хотя природа радиоволн одинакова, их способность к распространению сильно зависит от длины волны.

Земля для радиоволн представляет проводник электричества (хотя и не очень хороший). Проходя над поверхностью земли, радиоволны постепенно ослабевают. Это связано с тем, что электромагнитные волны возбуждают в поверхности земли электротоки, на что и тратится часть энергии. Т.е. энергия поглощается землей, причем тем больше, чем короче длина волна (выше частота). Кроме того, энергия волны ослабевает еще и потому, что излучение распространяется во все стороны пространства и, следовательно, чем дальше от передатчика находится приемник, тем меньшее количество энергии приходится на единицу площади и тем меньше ее попадает в антенну.

Передачи длинноволновых вещательных станций можно принимать на расстоянии до нескольких тысяч километров, причем уровень сигнала уменьшается плавно, без скачков. Средневолновые станции слышны в пределах тысячи километров. Что же касается коротких волн, то их энергия резко убывает по мере удаления от передатчика. Этим объясняется тот факт, что на заре развития радио для связи в основном применялись волны от 1 до 30 км. Волны короче 100 метров вообще считались непригодными для дальней связи.

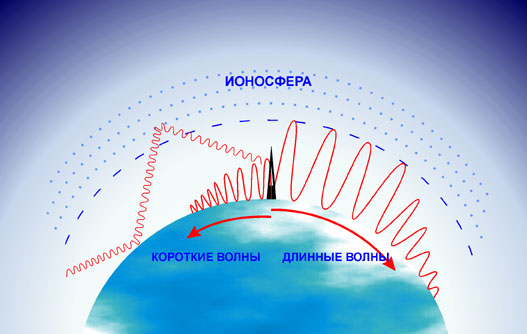

Однако дальнейшие исследования коротких и ультракоротких волн показали, что они быстро затухают, когда идут у поверхности Земли. При направлении излучения вверх, короткие волны возвращаются обратно.

Еще в 1902 английский математик Оливер Хевисайд (Oliver Heaviside) и американский инженер-электрик Артур Эдвин Кеннелли (Arthur Edwin Kennelly) практически одновременно предсказали, что над Землей существует ионизированный слой воздуха – естественное зеркало, отражающее электромагнитные волны. Этот слой был назван ионосферой. Ионосфера Земли должна была позволить увеличить дальность распространения радиоволн на расстояния, превышающие прямую видимость. Экспериментально это предположение было доказано в 1923. Радиочастотные импульсы передавались вертикально вверх и принимались вернувшиеся сигналы. Измерения времени между посылкой и приемом импульсов позволили определить высоту и количество слоев отражения.

Распространение длинных и коротких волн [2].

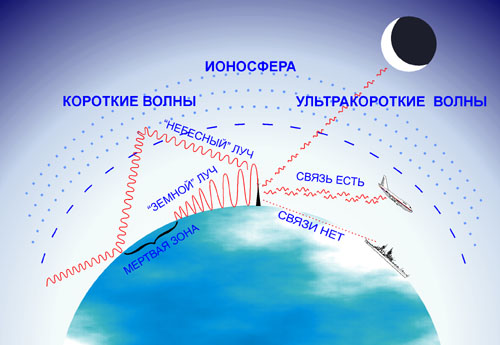

Отразившись от ионосферы, короткие волны возвращаются к Земле, оставив под собой сотни километров «мертвой зоны». Пропутешествовав к ионосфере и обратно, волна не «успокаивается», а отражается от поверхности Земли и вновь устремляется к ионосфере, где опять отражается и т. д. Так, многократно отражаясь, радиоволна может несколько раз обогнуть земной шар.

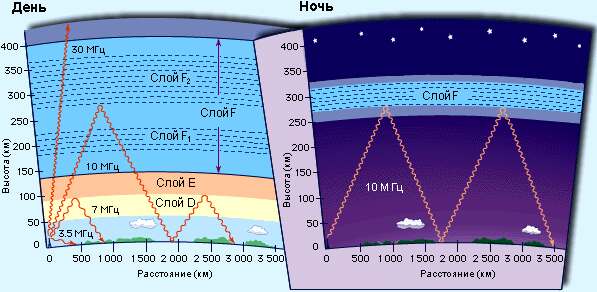

Установлено, что высота отражения зависит в первую очередь от длины волны. Чем короче волна, тем на большей высоте происходит ее отражение и, следовательно, больше «мертвая зона». Эта зависимость верна лишь для коротковолновой части спектра (примерно до 25–30 МГц). Для более коротких волн ионосфера прозрачна. Волны пронизывают ее насквозь и уходят в космическое пространство.

Из рисунка видно, что отражение зависит не только от частоты, но и от времени суток. Это связано с тем, что ионосфера ионизируется солнечным излучением и с наступлением темноты постепенно теряет свою отражательную способность. Степень ионизации также зависит от солнечной активности, которая меняется в течение года и из года в год по семилетнему циклу.

Отражательные слои ионосферы и распространение коротких волн

в зависимости от частоты и времени суток [1].

Распространение коротких и ультракоротких волн [2].

Радиоволны УКВ диапазона по свойствам в большей степени напоминают световые лучи. Они практически не отражаются от ионосферы, очень незначительно огибают земную поверхность и распространяются в пределах прямой видимости. Поэтому дальность действия ультракоротких волн невелика. Но в этом есть определенное преимущество для радиосвязи. Поскольку в диапазоне УКВ

волны распространяются в пределах прямой видимости, то можно располагать радиостанции на расстоянии 150–200 км друг от друга без взаимного влияния. А это позволяет многократно использовать одну и ту же частоту соседним станциям.

Свойства радиоволн диапазонов ДЦВ и 800 МГц еще более близки к световым лучам и потому обладают еще одним интересным и важным свойством. Вспомним, как устроен фонарик. Свет от лампочки, расположенной в фокусе рефлектора, собирается в узкий пучок лучей, который можно

послать в любом направлении. Примерно то же самое можно проделать и с высокочастотными радиоволнами. Можно их собирать зеркалами-антеннами и посылать узкими пучками. Для низкочастотных волн такую антенну построить невозможно, так как слишком велики были бы ее размеры (диаметр зеркала должен быть намного больше, чем длина волны). Возможность направленного излучения волн позволяет повысить эффективность системы связи.

Связано это с тем, что узкий луч обеспечивает меньшее рассеивание энергии в побочных

направлениях, что позволяет применять менее мощные передатчики для достижения заданной дальности связи. Направленное излучение создает меньше помех другим системам связи, находящихся не в створе луча.

При приеме радиоволн также могут использоваться достоинства направленного излучения. Например, многие знакомы с параболическими спутниковыми антеннами, фокусирующими излучение спутникового передатчика в точку, где установлен приемный датчик. Применение направленных приемных антенн в радиоастрономии позволило сделать множество фундаментальных научных открытий. Возможность фокусирования высокочастотных радиоволн обеспечила их широкое применение в радиолокации, радиорелейной связи, спутниковом вещании, беспроводной передаче данных и т.п.

Параболические направленные антенны [1].

Необходимо отметить, что с уменьшением длины волны возрастает их затухание и поглощение в атмосфере. В частности на распространение волн короче 1 см начинают влиять такие явления как туман, дождь, облака, которые могут стать серьезной помехой, сильно ограничивающей дальность связи.

Мы выяснили, что волны радиодиапазона обладают различными свойствами распространения, и каждый участок этого диапазона применяется там, где лучше всего могут быть использованы его преимущества.