что такое дивизия подводных лодок

«Новые крейсеры проекта «Борей» заменят подлодки БДРМ»

Профессиональный праздник 19 марта отмечают моряки-подводники. В составе ВМФ несут службу субмарины разных классов. Наиболее ответственная задача, напрямую связанная с безопасностью страны, возложена на ракетные крейсеры стратегического назначения. Командир 31-й дивизии подводных лодок Северного флота контр-адмирал Степан Кельбас в интервью «Известиям» рассказал о перспективах российского подводного флота, освоении новых субмарин и тонкостях подледного плавания.

Дивизия началась с К-19

— Не могли бы вы подробнее рассказать о том, что такое 31-я дивизия подводных лодок? Ведь от этого уникального соединения зависит безопасность нашей страны.

— У нас старейшая в своем роде дивизия. Она была создана на заре становления ракетно-ядерного флота. Соединение было сформировано 15 июля 1961 года в составе 1-й флотилии подводных лодок. Тогда строились первые ракетные подводные крейсеры проекта 658. И дивизия началась с первого в отечественной истории атомного подводного ракетоносца — знаменитой К-19. Помимо нее в состав соединения вошли К-33 и К-55.

В 1963 году подлодка К-178 проекта 658 нашей дивизии впервые в истории совершила межфлотский переход на Тихий океан подо льдами. Ее командиром был Герой Советского Союза Аркадий Михайловский. Прежде корабли ходили в составе караванов по Севморпути за ледоколом либо пользовались южными путями. Наши предшественники протоптали новую дорожку. Мы сохранили школу подледного плавания и продолжаем ее развивать.

А сейчас одна из наших главных задач — это освоение подводных ракетоносцев «Борей». В частности, мы уже приняли в состав крейсер «Князь Владимир». Это первый атомный ракетный крейсер нового проекта 955А.

Через нашу дивизию прошли все принятые в состав Военно-морского флота «Бореи». Мы принимали их, проводили испытания, готовили экипажи. После этого часть лодок мы передали в состав Тихоокеанского флота.

Также мы провели на «Бореях» большую практическую работу. В частности, осваивали подледное плавание Можно сказать, все лодки проектов 955 и 955А научились ходить и выполнять боевые задачи именно в нашей дивизии.

Атомный подводный ракетный крейсер «Князь Владимир» прибыл на базу Северного флота

— Российские подводники одни из немногих в мире обладают уникальным опытом действий в Арктике, в особенности в сложной ледовой обстановке. С какими трудностями сталкивается экипаж при плавании подо льдом?

— При нахождении подо льдом не всегда получится вернуться на поверхность. Всплытие подводной лодки в таких условиях осуществляется без хода. Экипаж должен найти либо полынью, либо район тонкого льда, который она может проломить своим корпусом. Максимальная толщина льда, через который может пройти лодка, — полтора метра. Если этот параметр превышен, лед не проломится, лодка сломается. От наших учителей нам остались фразы, которые помнит каждый майнкрафт зачарование» rel=»dofollow»>подводник на Северном флоте: «Лед в Арктике крепче железа» и «В Арктике торопиться некуда».

Плавание подо льдом требует серьезной подготовки как экипажа, так и корабля. Моряки проходят ее сначала в учебных центрах ВМФ на тренажерах, затем в базе, а после этого выходят в море, заходят под лед и проводят комплекс упражнений. Они включают в себя всплытие, погружение подводной лодки во льдах и так называемую ледовую разведку — поиск мест, где лодка может подняться из-под воды.

Современный подводный ракетоносец — сложнейшее инженерное сооружение водоизмещением 18–20 тыс. т. Во время тренировок он фиксируется на глубине примерно 70–100 м, зависает без хода и медленно, со скоростью несколько метров в минуту всплывает. В итоге корабль должен медленно приблизиться к ледовому покрову и коснуться его своим корпусом.

Но самый сложный маневр — это погружение лодки во льдах. Корабль принимает большую отрицательную плавучесть и со скоростью больше, чем у лифта, движется вниз. Наша задача — быстро погрузиться на глубину примерно сто метров и дать максимальный ход. При этом надо учитывать силу инерции.

— И, несмотря на сложность и опасность подледного плавания, подводные корабли Северного флота постоянно его практикуют. Почему это так важно?

— Маневры подо льдами повышают скрытность действий подводных лодок. Авиация и надводные корабли там действовать не могут: корабли просто не пройдут, а у самолетов и вертолетов основные средства поиска — радиогидроакустические буи, которые они должны установить в воде. По большому счету в таких районах противодействовать подводным ракетоносцам могут только многоцелевые субмарины.

Контр-адмирал Степан Кельбас

— Главная задача наших кораблей в походе — не допустить потери скрытности. Игрой в «кошки-мышки», поиском субмарин вероятного противника, занимаются многоцелевые лодки. Мы же обязаны делать всё, чтобы сохранить незамеченным наш плавучий ракетодром и 16 находящихся на нем баллистических ракет. Даже если возникает контакт с подлодкой противника, мы должны как можно быстрее восстановить скрытность, используя любые возможности: уклоняться от сомнительных районов, прятаться где только возможно, использовать торошение льда, биологические шумы живущей в полыньях живности. Вплоть до того, что корабль может подвсплыть, прижаться к кромке толстого льда и замереть. В таком положении лодку практически невозможно обнаружить, при том, что она сохраняет способность принимать сигналы боевого управления.

«Дельфин» уходит в прошлое

— Насколько сложна подготовка матроса или старшины на подводном ракетоносце?

— Обучению личного состава у нас уделяется самое серьезное внимание. Сегодня экипажи регулярно проходят подготовку в учебном центре. Периодичность — раз в два-три года. Прямо сейчас два экипажа нашей дивизии находятся в учебных центрах. Там для них проводят занятия по устройству корабля, борьбе за живучесть, отрабатываются навыки на тренажерах, в том числе с имитацией нештатных и аварийных ситуаций. Непосредственно на корабле мы такую ситуацию организовать не можем, поэтому основная возможность психологически подготовить матросов и офицеров к любым неожиданностям — это современные тренажеры с использованием компьютерных технологий.

Человек, который хочет стать моряком-подводником, должен быть готов к тому, что он будет учиться всю жизнь. В нашу дивизию регулярно приезжают с визитами космонавты, и даже они удивляются, с какой сложной и разнообразной техникой приходится работать нашим матросам и офицерам.

— Как будет развиваться 31-я дивизия в ближайшей перспективе?

— Программой перевооружения предусмотрено полное переоснащение стратегических подводных сил. Подлодки проекта 667БДРМ «Дельфин» постепенно начинают завершать свою службу. Они прошли программу средних ремонтов, модернизацию. Это позволяет успешно их эксплуатировать, несмотря на то что им уже почти тридцать лет. Но по мере поступления новых крейсеров проекта 955 «Борей» будет постепенно проходить замена корабельного состава. У нас уже несут службу головные корабли серии «Борей» и «Борей-А» «Юрий Долгорукий» и «Князь Владимир».

«Холодная война» под водой. Как советские подлодки обыграли американцев

В конце мая 1985 года военно-морскую базу «Западная Лица» в Заполярье покинули 5 многоцелевых атомных подводных лодок из состава 33-й дивизии Северного флота. Они погрузились под воду и начали следование в западном направлении. Так началась операция «Апорт» — одна из самых успешных и известных советских военно-морских операций эпохи «холодной войны».

Сейчас, когда США и их союзники по НАТО вновь перешли к политике неприкрытого противостояния с нашей страной, вспомнить о событиях более чем тридцатилетней давности весьма полезно. Ведь не столь давно Пентагон возродил знаменитый 2-й флот ВМС США, главной задачей которого в свое время было военное противостояние Советскому Союзу на просторах Атлантического океана. Теперь место СССР занимает Российская Федерация и именно против нее американское руководство и нацеливает возрожденный Второй флот.

В середине 1980-х годов противостояние между СССР и США вновь вышло к крайне опасной черте. Советский Союз увяз в афганской войне, полыхал целый ряд конфликтов на Африканском континенте, где также сталкивались интересы двух великих держав. На этом фоне обострилась обстановка и на просторах Мирового океана. США не желали уступать контроль над океанскими просторами Советскому Союзу и делали все возможное, чтобы Москва так и не стала полноценным конкурентом Вашингтона, особенно в Атлантике.

Что для этого требовалось сделать? Во-первых, нужно было разубедить Пентагон в неуязвимости его подводных лодок в Северной Атлантике. Во-вторых, нужно было определить районы позиций американских подводных ракетоносцев и изучить системы охраны подводных лодок вероятного противника. Сделать это можно было только одним путем – направить в Северную Атлантику советские подводные лодки.

Главнокомандующим ВМФ СССР во время описываемых событий был адмирал флота Советского Союза Сергей Георгиевич Горшков (1910-1988). Эту должность Сергей Горшков, один из самых выдающихся советских флотоводцев, занимал почти тридцать лет – с 1956 года. Менялись генсеки, а Горшков (на фото) оставался главкомом Военно-морского флота СССР – и вполне заслуженно, кстати. Именно под его командованием ВМФ СССР превратился в мощнейший океанский флот, направлявший корабли в Тихий, Индийский и Атлантический океаны.

Начальником Главного штаба ВМФ – первым заместителем главнокомандующего с 1981 года был адмирал флота Владимир Николаевич Чернавин (род.1928). Он прекрасно знал, что такое советский подводный флот и каковы его возможности, поскольку сам начинал службу подводником, командовал 3-й дивизией подводных лодок Северного флота, а затем и самим Северным флотом.

Непосредственными инициаторами разработки операции, получившей название «Апорт», были первый заместитель Главкома ВМФ адмирал Григорий Алексеевич Бондаренко и начальник Управления противолодочной борьбы ВМФ вице-адмирал Евгений Иванович Волобуев. Разработка плана операции была поручена группе офицеров 33-й дивизии атомных подводных лодок Северного флота, а руководил группой сам командир 33-й дивизии АПЛ капитан 1 ранга Анатолий Иванович Шевченко.

Почему именно 33-я дивизия атомных подводных лодок Северного флота? Адмирал флота Чернавин затем рассказывал журналистам, что его выбор именно на это соединение пал потому, что оно было оснащено наиболее современными субмаринами, на которых несли службу самые опытные и хорошо подготовленные офицеры подводники. Даже герб 33-й дивизии говорил о многом – белый медведь, который разламывал в лапах вражескую подводную лодку. К тому же, личный состав 33-й дивизии АПЛ был закален суровыми условиями службы в Арктике и имел опыт многочисленных и длительных океанских походов.

Чего стоил один командир дивизии капитан 1 ранга Шевченко! Например, в 1979 году он командовал атомной подводной лодкой, совершившей поход на Северный полюс и выполнившей в поставленные сроки задание главкома ВМФ СССР. В 1981 году Шевченко, бывший тогда заместителем командира дивизии подводных лодок, руководил походом с целью выявления нетрадиционных маршрутов развертывания ракетных подводных крейсеров стратегического назначения.

Для обеспечения успешного осуществления операции было решено придумать и запустить легенду о том, что советские подводные лодки следуют в район Гибралтара, а не в Атлантику. Участвовать в походе предстояло пяти подводным лодкам проекта 671 РТМ («Щука»): К-299, К-324, К-488, К-502 и К-147.

Аппаратура «Тукан», установленная на одной из подлодок, помогала обнаружить подводные лодки вероятного противника по кильватерному следу. Экипажам подводных лодок предстояло определить, в каких районах выходят на боевое дежурство американские субмарины, как они охраняются на позициях, сколько их вообще находится на боевом дежурстве.

Естественно, что выход пяти атомных подводных лодок с места базирования не мог не вызвать подозрений у военно-морской разведки США и других стран НАТО. ВМС стран – участниц Североатлантического альянса вели наблюдение за советскими военно-морскими базами Мурманской области с помощью своих разведывательных кораблей и разведывательной авиации. Они передавали полученную информацию в штабы, которые уже изучали текущее состояние советского военно-морского флота.

Когда советские подлодки покинули базу в Западной Лице, командование ВМС США сразу же организовало поиск атомоходов. Требовалось ответить на вопросы, в каком составе и куда направляется половина советского военно-морского подводного соединения. Однако советским субмаринам довольно быстро и без особых проблем удалось войти в Карибское море, оказавшись в непосредственной близости от американских границ.

В Карибское море вошло и малое гидрографическое судно «Колгуев», на борту которого находился штаб группы подводных лодок во главе с капитаном 1 ранга Шевченко. У кубинского побережья штаб переместился на БРЗК «Лира» и приступил к управлению действиями подводных лодок.

Собственно операция «Апорт» началась 18 июня 1985 года. Две советские подводные лодки двинулись друг за другом, а еще две – навстречу первым. Кроме того, с аэродрома Сан-Антонио, что на Кубе, в воздух были подняты четыре самолета морской авиации Ту-142М. Уже на второй день операции была обнаружена американская субмарина типа «Джеймс Мэдисон». Было налажено прекрасное взаимодействие между подводниками 33-й дивизии АПЛ и летчиками 35-й дивизии дальней противолодочной авиации. Вскоре летчикам удалось засечь американскую субмарину типа «Лос-Анджелес», а затем еще один американский стратегический ракетоносец.

Вылеты советских Ту-142М серьезно обеспокоили американцев. С американских баз Брансвик, Лагенс и Гринвуд были подняты самолеты Р-3С «Орион». Круглосуточно американская авиация вела поиски советских субмарин, но их усилия оказывались напрасными. Пока американцы искали советские подлодки, наши субмарины наоборот следили за американцами, отслеживая перемещения американских подводных лодок.

Чтобы представить себе реальный смысл операции «Апорт», достаточно отметить, что разворачивайся события в военное время, наши подводники могли бы три раза уничтожить американский ракетоносец, способный своими ракетами стереть с лица земли несколько советских городов с многомиллионным населением. Интересно, что ни одна советская подводная лодка в процессе выполнения операции «Апорт» так и не была обнаружена противолодочными силами ВМС США. Лишь уже на маршруте свертывания ВМС США засекли советскую АПЛ К-488 в водах северо-восточной части Атлантического океана.

Результаты же советских моряков-подводников впечатляли – они смогли установить три контакта с американскими стратегическими подводными ракетоносцами (контакты устанавливала АПЛ К-324). В течение пяти суток АПЛ К-147 следила за американской субмариной по кильватерному следу. Таким образом, операция «Апорт» была выполнена и экипажи советских подводных лодок могли праздновать успешное завершение похода.

В операции «Атрина» были задействованы группа из пяти атомных подводных лодок проекта 671РТМ, а также два разведывательных корабля типа «Колгуев» и самолеты морской авиации. В этот раз американская военно-морская разведка все же смогла засечь выход советских субмарин с военно-морской базы, но на бескрайних просторах Атлантики американцы потеряли след советских подводных кораблей.

Как и двумя годами ранее, в Атлантическом океане началась настоящая охота ВМС США за советскими субмаринами. Пентагон бросил на поиски советских подлодок практически все самолеты морской авиации Атлантического командования ВМС США, три противолодочные корабельные группы и три новейших корабля гидроакустической разведки. На помощь американцам пришли и их верные союзники – Королевский военно-морской флот Великобритании, который направил в регион авианосную поисково-ударную группу с противолодочным авианосцем «Инвинсибл».

Но, несмотря на колоссальные силы, сосредоточенные американцами и англичанами в Атлантике, советские подводные лодки незаметно для вероятного противника вошли в Саргассово море. Лишь спустя восемь суток после начала операции «Атрина» американцы смогли установить контакты с советскими подводными лодками. Многоцелевую АПЛ проекта 671РТМ американские моряки по ошибке приняли за стратегический ракетоносец, что очень сильно напугало американское руководство.

Таким образом, и операция «Атрина» также продемонстрировала Соединенным Штатам невероятную мощь и боеспособность советского подводного флота. Можно было считать, что и спустя два года после операции «Апорт» поставленная задача вновь была с честью выполнена советскими подводниками.

Капитану 1 ранга Анатолию Ивановичу Шевченко, руководившему операциями «Апорт» и «Атрина», в том же 1987 году было присвоено звание контр-адмирала. Приятная новость настигла офицера в походе.

Операции «Апорт» и «Атрина» продемонстрировали США и их союзникам, что ВМФ СССР является крайне серьезным противником и в случае любого обострения мировой политической обстановки советские моряки способны достойно отреагировать на угрозы со стороны Вашингтона.

Но прошло буквально два года после возвращения советских подводников из атлантического похода, а Советский Союз заметно сдал свои позиции. Политика тогдашнего советского руководства привела страну к распаду, на территории бывшего СССР начались локальные вооруженные конфликты. Лишь спустя двадцать с лишним лет после распада СССР российский военно-морской флот стал возрождать свою былую мощь.

Как строили и испытывали атомных подводных «хищников». «Звериная дивизия» раскрывает тайны

Ко Дню кораблестроителя крупнейшая судостроительная верфь России «Севмаш» опубликовала редкие кадры субмарин, которые являются одними из самых «зубастых» подводных кораблей Военно-морского флота России. Таким количеством и разнообразием торпед и мин другие похвастаться не могут

Знаменитые на весь мир многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) третьего поколения проекта 971 (шифр «Щука-Б») в народе получили наименование «Звериной дивизии». Почти все корабли серии назывались именами крупных хищников из семейства кошачьих – «Барс», «Пантера», «Леопард», «Тигр» и «Гепард». Всего в серии было семь АПЛ.

Их работа – подводная охота: они должны обнаруживать иностранные субмарины, оставаясь незамеченными. Также в их задачу входит охрана наших подводных «стратегов». Они имеют характеристики, позволяющие противостоять новейшим американским субмаринам типа Los Angeles и Seawolf.

Спроектированы эти красивые с архитектурной точки зрения ракетоносцы были в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения «Малахит» (в составе Объединенной судостроительной корпорации). Сотрудниками ПО «Севмаш» подготовлена первая мультимедийная виртуальная выставка «Мы провожаем в море корабли…» из недавно рассекреченных фотографий.

ТАСС публикует эти редкие кадры и некоторые интересные истории, рассказанные кораблестроителями «Севмаша» о рождении «звериных» атомоходов, их особенностях и о том, как проходили испытания.

Как «Барс» стал самым красивым кораблем

Дата закладки: 22 февраля 1985 года.

Дата подписания приемного акта: 29 декабря 1988 года.

6 апреля 1990 года совершил погружение на предельную глубину – 600 м.

Рассказывает Владимир Пастухов, сдаточный механик АПЛ «Барс», генеральный директор «Севмаша» с 2004 по 2007 год.

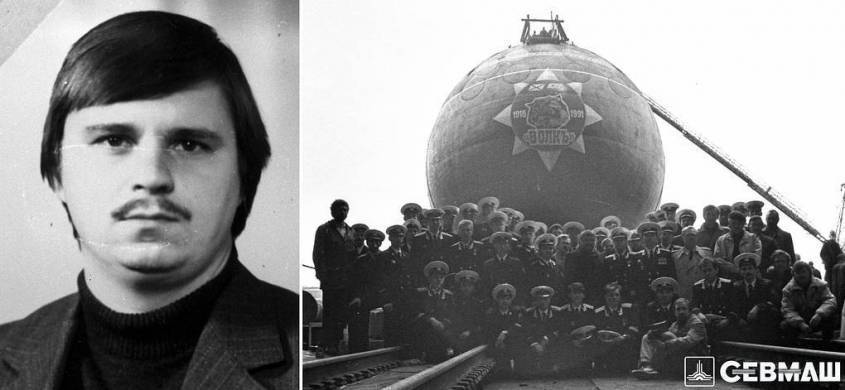

Владимир Пастухов и АПЛ «Барс» © Пресс-служба ПО «Севмаш»

«Звериная» серия кораблей была чем-то новым для корабелов «Севмаша». Проект «Малахита» разительно отличался от уже привычных проектов конструкторского бюро «Рубин» (там были спроектированы самые большие в мире подлодки проекта 941 «Акула», а также подводные крейсеры третьего поколения проектов 949 «Гранит», 949А «Антей» и современные «стратеги» проекта 955 «Борей» – прим. ТАСС).

Самым длительным циклом было испытание навигационного комплекса, его надо было начинать в строго определенные сроки и проводить тоже долго. Придумали несколько изменить объем постройки: построить отдельно систему охлаждения и сам навигационный комплекс. В дальнейшем этот тип постройки был применен официально, что позволило все остальные корабли, если посмотреть на сроки всей серии (кроме «Гепарда» – это отдельная песня), выводить из цеха весной. И до конца года корабли успевали пройти испытания и предъявлялись госкомиссии.

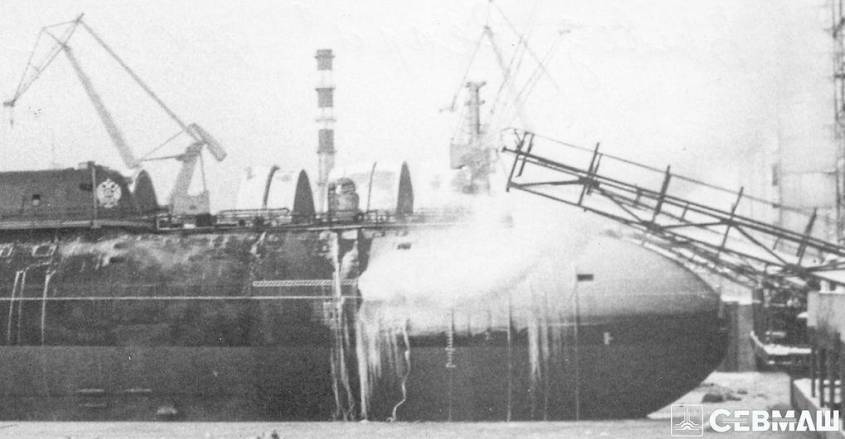

Строительство АПЛ «Барс» в цехе «Севмаша» © Пресс-служба ПО «Севмаш»

Комплексные испытания у нас прошли без особых приключений. В сентябре начались ходовые испытания. Мне как-то везло с командирами, с личным составом. Народ был служивый и творческий. Испытания корабля – это проверка многих режимов, которые потом, возможно, никогда и не придется применять. Первый большой выход закончился приходом домой, сумели обкатать всю программу, несмотря на сложности. Ну и повезло с погодой. Как сейчас помню: мы заканчивали государственные испытания в начале декабря, на полигоне идут торпедо-ракетные стрельбы, а на море нет льда и полный штиль. Мы отстрелялись в лучшем виде, не потеряв ни одного изделия.

Строительство АПЛ «Барс» в цехе «Севмаша» © Пресс-служба ПО «Севмаш»

По габаритам он был несколько поменьше, чем «Гранит» и «Акула». И это позволило нам при творческом подходе проводить некоторые режимы, не переходя на глубокие места. Это тоже экономило время и давало возможность глубокие дифферентовки, например для отстрела торпедных аппаратов по воздуху, проводить прямо у дебаркадера. Это впервые было сделано, у нас был достаточно большой риск.

Удобства для экипажа были сделаны по всем канонам – достаточно кают, а также зона отдыха с птичками, рыбками и кино. Внешне «Барс» отличался в лучшую сторону, потому что больше был похож подлодку. Изящный, красивый, обтекаемый. Если «Акула» производила впечатление как гигантский, страшный корабль, а «Гранит» называли в шутку батоном – такой приплюснутый, то этот – красавец!

К сожалению, «Барс» – единственный, который на сегодняшний момент утилизирован.

«Пантера»: как царица джунглей дала название целой серии подводных кораблей

Дата закладки: 6 ноября 1986 года.

Дата подписания приемного акта: 27 декабря 1990 года.

С этой АПЛ началось массовое присвоение имен подводным лодкам.

Рассказывает Виктор Сорокин, ответственный сдатчик АПЛ «Пантера», главный строитель проекта 971.

Виктор Сорокин и АПЛ «Пантера» © Пресс-служба ПО «Севмаш»

Не знаю почему, но эта идея вдохновила и нас. Постепенно все участники строительства стали называть лодку «Пантерой». Перед выводом лодки из цеха, по нашему предложению, заводские художники на носовой конечности нарисовали черный силуэт царицы джунглей и надпись «Пантера»

Начав швартовные испытания, мы совместно с командиром сделали еще одно обращение на имя командующего Северного флота, но ответа так и не дождались. В это время шла подготовка к XXVIII съезду КПСС. Одним из делегатов был избран наш корреспондент заводской газеты Андрей Масленников. Ему вручили фотографию корабля с рисунком «Пантеры» и попросили озвучить нашу просьбу. Вернувшись из Москвы, он рассказал, что передал ее начальнику политуправления ВМФ, который заверил, что обязательно рассмотрит этот вопрос. При этом тот пошутил: «Да, по-моему, здесь все решено!»

Подъем флага на АПЛ «Пантера», 1990 год Пресс-служба ПО «Севмаш»

Подъем флага на АПЛ «Пантера», 1990 год

© Пресс-служба ПО «Севмаш»

10 октября 1990 года, находясь в море на заводских испытаниях, получили правительственную телеграмму о том, что приказом главкома ВМФ Владимира Чернавина нашей лодке присвоено имя «Пантера», а головному кораблю – заводской номер 821 – «Барс». Можно представить, какое ликование было! С этого времени стали получать названия и корабли 949-го проекта. Еще позже – проект 885 «Ясень» (носят имена городов). Ракетные подводные крейсера четвертого поколения (проект 955 «Борей» – прим. ТАСС) стали называть именами великих русских князей.

Как «Волк» вышел неповрежденным из ЧП

Дата закладки: 14 ноября 1987 года.

Дата подписания приемного акта: 29 декабря 1991 года.

Рассказывает Леонид Березовский, ответственный сдатчик АПЛ «Волк».

Леонид Березовский и АПЛ «Волк» © Пресс-служба ПО «Севмаш»

«Волк» шел довольно-таки непросто. Туда были внедрены новые комплексы, к которым пришлось привыкать. Чертежи немножко отличались от предыдущих серий кораблей. Было много хлопот с винтом новой конструкции

Значительное время отняла стрельба, потому что стреляли много и многим. Итогом на госиспытаниях была стрельба ракетами типа американского «Томагавка». Только лучше, да и дальше стреляли.

Траекторию полета ракет отслеживало мощное авиационное сопровождение, состоящее из самолета дальнего обнаружения, двух истребителей и вертолета, который контролировал заход изделия в конечной точке. Руководил стрельбами председатель госкомиссии Петр Маргулис. Мы заранее провели тренировочные старты. Он определился с надводными кораблями обеспечения, получил добро на работу. Погода была отличная. Мы погрузились на стартовую глубину.

В процессе погружения что-то начало хлопать снаружи корпуса. Председатель госкомиссии обратился ко мне: в чем там дело? Я, посоображав, вспомнил, что мы не закрыли корзину штормтрапа (штормовой трап, опущенный по наружному борту корабля, – прим. ТАСС), который обледенел и полностью туда не влезал. Поэтому крышка и хлопает. Маргулис удовлетворился, потом пошло все по штатному, отстрелялись, всплыли.

Строительство АПЛ «Волк» в цехе «Севмаша» © Пресс-служба ПО «Севмаш»

Корабль сопровождения тут же нас и огорошил. Оказывается, в последний момент была отмена залпа, поскольку вертолет на конечной точке не взлетел по каким-то причинам, ну и в нас малый противолодочный корабль бросал гранаты, чтобы мы поняли, что все отменяется, и всплывали. И это то, что мы приняли за хлопанье. Несанкционированный залп – это, в общем-то, ЧП. Председатель госкомиссии быстро развернул корабль на базу в хорошем темпе, сразу же сошел на берег, доложил главнокомандующему. Тот только и спросил: «Все прошло нормально? Штатно?» Мы: «Все прошло штатно». Ну, говорит, и молодцы!

Кстати, «Волк» сейчас стоит на ремонте в Центре судоремонта «Звездочка» и, я думаю, через пару лет опять войдет в строй и будет нести боевую вахту.

«Леопард»: что внутри «звериной» АПЛ

Дата закладки: 26 октября 1988 года.

Дата подписания приемного акта: 30 декабря 1992 года.

Отличается от базовой модификации лучшими показателями скрытности.

Рассказывает Виктор Кузнецов, ответственный сдатчик АПЛ «Леопард».

Виктор Кузнецов и модель АПЛ «Леопард» © Пресс-служба ПО «Севмаш»

Скорость у «Леопарда» 32 узла (около 64 км/ч). Заказ малошумный, поскольку исполнен по совершенно другой технологии, чем применяемая КБ «Рубин». То есть внутри находятся блоки, так называемые этажерки, в которые загружали оборудование и потом задвигали в отсеки, и они сваривались между собой. Предыдущие подлодки бывали в разведывательных походах вдоль берегов США и, надо сказать, их не засекли.

Внутри лодки шесть отсеков, каждый служит для определенных целей. Первый – это торпедо-ракетный, полностью используется для уничтожения субмарин и надводных кораблей. Второй – жилое помещение, где находятся двух– и четырехместные каюты для экипажа численностью 75 человек.

Подьем флага на АПЛ «Леопард» © Пресс-служба ПО «Севмаш»

Третий – отсек дизель генератора, откуда поступает все питание. В первом также есть аккумуляторные ямы и аккумуляторы на случай выхода из строя основного двигателя.

Четвертый – реакторный отсек. Это основной агрегат, который служит для вырабатывания энергии, питания для всего корабля. И, наконец, шестой – это вспомогательный электромеханический, рулевые устройства. Есть еще румпельное отделение – для управления рулями.

На «Леопарде» применили комплекс МНК (многоцелевой неакустический комплекс), который дает возможность определять радиоактивный след предыдущей прошедшей лодки. Ну и очень сильная акустика, которая служит для определения целей.

За что командир «Тигра» получил звание Героя России

Дата закладки: 26 октября 1988 года.

Дата подписания приемного акта: 30 декабря 1992 года.

Рассказывает Сергей Хвиюзов, сдаточный механик АПЛ «Тигр».

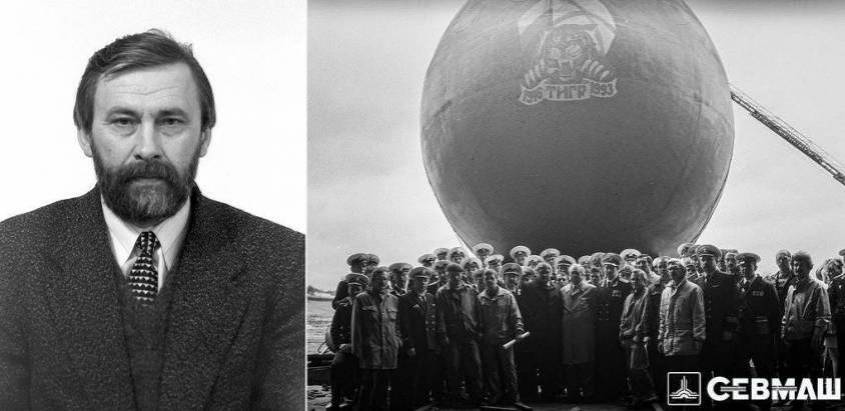

Сергей Хвиюзов и АПЛ «Тигр» © Пресс-служба ПО «Севмаш»

Об этом корабле можно сказать, что там все шло как по маслу, не было никаких [нештатных] ситуаций. И испытания прошли очень успешно, и подписание корабля было под самую елочку.

В дальнейшем имел интересную судьбу. На нем выполнялись боевые задачи – очень серьезные маневры у берегов Америки, за что командир лодки получил Героя России. Он немножко шороху навел у берегов США. Они очень хорошо проявили себя там.

Церемония поднятия флага на АПЛ «Тигр» © Пресс-служба ПО «Севмаш»

971-й проект – очень удачная серия кораблей. Хотя поначалу нам казалось, что проектант «Рубин» намного грамотнее строил свои энергетические схемы на таких кораблях, как «Гранит», «Антей». Мы, многому чему научившись на «Граните», перевели на «Барс». Отличались чисто двумя элементами – комплекс МНК, который стоял спереди и вносил определенное новшество, и антенна УПВ (устройство постановки выборки – прим. ТАСС), которая имела свою гондолу. Достаточно трудно отличить корабли друг от друга, если бы не подписи командиров лодок, которые делались в честь определенного юбилея. А так трудно определить, какой заказ на какой фотографии находится.

«Вепрь»: корабли «с особым шармом»

Дата закладки: 13 июля 1990 года.

Дата подписания приемного акта: 25 ноября 1995 года.

Единственная российская АПЛ, которая официально в 2004 году побывала в порту НАТО близ французского города Брест.

Рассказывает Александр Холодов, заместитель главного технолога АПЛ «Вепрь».

Александр Холодов и АПЛ «Вепрь» © Пресс-служба ПО «Севмаш»

Постройка шла сложно. Она пришла с заводских испытаний, не выполнив определенных заданий. Стали разбираться с документацией. Дело касалось того, что буксируемая антенна не выходила на заданные параметры всплытия, и корабль пришел, не выполнив программы. Оставили комиссию на ночь, чтобы разбирались, как нам выйти из положения, и дали команду готовить корабль снова к выходу.

Вывод АПЛ «Вепрь» из цеха «Севмаша», 1994 год © Пресс-служба ПО «Севмаш»

Что касается физического явления, то было понятно, что антенна всплывает за счет определенного угла атаки крыла от набегающего потока воды, но вот задать ее угол, который бы отличался от конструкторской документации, было непросто. Подумали и назначили новый угол атаки, а не тот, который был по документации. И корабль снова вышел в море, и, к нашему удовольствию, все вышло как положено.

Все корабли, проектируемые «Малахитом», имеют особый шарм. Они больше похожи на кита или на большую рыбу, более обтекаемые

«Гепард»: бриллиант «звериной дивизии»

Дата закладки: 23 сентября 1991 года.

Дата подписания приемного акта: 3 декабря 2001 года.

Первый атомный подводный крейсер XXI века.

Рассказывает Валерий Голуб, заместитель сдаточного механика АПЛ «Гепард».

АПЛ «Гепард» © Пресс-служба ПО «Севмаш»

Это первый из наших кораблей, который достиг характеристик на уровне мировых стандартов по тактико-техническим качествам. В том числе, очень важным для подводной лодки – таким, как шумность.

«Гепард» строился в тяжелый период для страны и предприятия. Если у предыдущих шести кораблей цикл от закладки и до сдачи флоту составлял в пределах четырех лет, то у этого – десять. Заслуга руководства «Севмаша» в том, что удалось сохранить кадры. Но естественная убыль все равно привела к тому, что уровень подготовки рабочих и специалистов по сравнению с тем, что был, снизился. Снизилось качество оборудования, комплектующих, которые входили в состав этого корабля. Все это привело к тому, что сроки испытаний были увеличены.

АПЛ «Гепард» © Пресс-служба ПО «Севмаш»

«Гепард» является бриллиантом «звериной» серии. С точки зрения эксплуатационных характеристик эти АПЛ заслужили уважение и любовь не только заводчан, которые приложили максимум сил, знаний и стараний при строительстве и испытаниях корабля, но и личных составов всех экипажей.