что такое диуретики в медицине и для чего они применяются

Мочегонные препараты: что это, список самых лучших лекарственных средств

Диуретики: что это такое

Диуретики представляют собой лекарственные препараты, ускоряющие формирование мочи и ее ликвидацию из организма.

Подобные средства назначают преимущественно для борьбы с отечностью тканей на фоне заболеваний сердечно-сосудистой системы, почек и печени, а также для лечения тяжелых патологических состояний, которые требуют быстрого снижения жидкости.

Все диуретические средства различаются по механизму действия мочегонного эффекта. Фармакологическое свойство препаратов заключается в воздействии на эпителий почечных канальцев, где и происходит образование мочи.

Помимо этого, некоторые лекарства влияют на некоторые ферментные и гормональные вещества, которые отвечают на нормальную работу почек.

Показания мочегонных средств

Главными показаниям к приему мочегонных препаратов выступают следующие состояния:

Устранение отечности клеток и тканей в результате различной степени недостаточности сердца и сосудистых заболеваний.

Нормализация высокого артериального давления.

Выведение из организма токсических и прочих вредных веществ вследствие отравления.

Отеки являются основным симптомом патологических состояний сердца, сосудов и нарушения функции выделительной системы. Скопление жидкости связано с задержкой высокого количества натрия. Механизм действия мочегонных препаратов именно и заключается в том, что выводит из организма натрий, тем самым устранять отечность.

При высоком уровне давления повышенное содержание натрия негативно влияет на тонус кровеносных сосудов, приводя к их сужению. Поэтому прием диуретиков выводит данный элемент из организма, увеличивая просвет сосудов и приводит в норму показатель АД.

Вследствие отравления, определенный объем токсинов и вредных соединений снижается в процессе работы почек. Однако, чтобы ускорить их выведение, больным обязательно прописывают мочегонные средства. Сначала пациентам проводят внутривенную инфузию лекарственных растворов, а после вводят диуретики, которые одновременно вместе с жидкостью ликвидируют из организма токсические вещества.

Противопоказания препаратов

Применение диуретиков не всегда целесообразно. Существуют определенные состояния, которые запрещают использование подобного рода лекарственных средств. К ним относят:

Низкий уровень калия в крови.

Индивидуальная непереносимость сульфанидамидных веществ.

Тяжелая форма недостаточности дыхательной системы.

Острые заболевания почек.

Любой тип сахарного диабета.

Неявным противопоказанием к приему мочегонных средств выступает желудочковая аритмия. При таком клиническом состоянии требуется коррекция терапевтической дозы и строгий контроль врача.

Мочегонные таблетки при отеках

Для борьбы с отечностью самыми действенными препаратами являются:

Все лекарственные средства имеют противопоказания, поэтому принять нужно по назначению специалиста.

Мочегонные таблетки для похудения

Прием диуретиков положительно сказывается на потере веса. Это объясняется снижением лишней жидкости в организме, ускорением метаболизма и уменьшением аппетита. Однако принимать лекарства стоит осторожно, чтобы исключить побочные явления. Поэтому предварительно стоит проконсультироваться с врачом.

Список эффективных мочегонных препаратов для похудения:

Самые популярные диуретики

Эффективными мочегонными препаратами в борьбе с отечностью при различных заболеваниях являются:

Тиазиподобные средства. Оказывают прямое действие на функцию почечных канальцев. Они препятствуют обратному проникновению хлора и натрия в организм. К ним относят Метиклотиазид, Циклометиазид, Бендрофлуметиозид.

Все представленные на сайте материалы предназначены исключительно для образовательных целей и не предназначены для медицинских консультаций, диагностики или лечения. Администрация сайта, редакторы и авторы статей не несут ответственности за любые последствия и убытки, которые могут возникнуть при использовании материалов сайта.

Возможно ли длительное применение диуретиков у лиц с высоким сердечно-сосудистым риском и метаболическими нарушениями?

Концепция первичной профилактики в клинической практике Концепция первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), связанных с атеросклерозом, приобретает большую значимость, что обусловлено увеличением сердечно-сосудистой заболеваемости

Концепция первичной профилактики в клинической практике

Концепция первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), связанных с атеросклерозом, приобретает большую значимость, что обусловлено увеличением сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности в нашей стране. Проблема носит не только медицинский, но и социальный характер, поскольку наибольшее число пациентов находится в трудоспособном возрасте.

Первичная профилактика подразумевает выявление и коррекцию факторов риска развития ССЗ. На протяжении последних 50 лет было выявлено более 200 факторов риска, которые внесли различный вклад в развитие сердечно-сосудистых осложнений. Эксперты ВОЗ выделяют семь факторов риска (артериальная гипертензия (АГ), гиперхолестеринемия, курение, ожирение, алкоголь, малоподвижный образ жизни), на долю которых приходится 75,6% потенциального риска развития инфаркта миокарда (ИМ) и инсульта [1]. Согласно данным проспективных исследований, смертность от АГ составляет 40% показателей смертности от ССЗ и 70–80% смертности от мозгового инсульта [2]. Однако у лиц, страдающих АГ, риск развития сердечно-сосудистых осложнений определяется не только уровнем артериального давления (АД) (хотя увеличение цифр АД сочетается с нарастанием коронарного риска), но и наличием других факторов риска и сопутствующих заболеваний, а также поражением органов-мишеней. По данным ГНИЦ практической медицины, только 10% больных АГ не имеют других факторов риска; у 20% выявляется один дополнительный фактор, у 40% АГ сочетается с двумя факторами риска, а 30% лиц имеют три и более факторов риска [3].

Чем обусловлен высокий суммарный коронарный риск среди амбулаторных пациентов с АГ? Среди больных с высоким коронарным риском у 42% АГ сочетается с абдоминальным ожирением, гиперлипидемией и нарушением толерантности к глюкозе, у 30% выявлено сочетание АГ с абдоминальным ожирением и гиперлипидемией без нарушения углеводного обмена. В 21% случаев высокий коронарный риск обусловлен сочетанием АГ и гиперлипидемии, и всего лишь у 3% больных риск увеличивается за счет высоких цифр АД. Таким образом, в большинстве случаев высокий суммарный коронарный риск обусловлен не только выраженностью АГ, но и наличием метаболических нарушений.

Под термином «метаболические нарушения» подразумеваются нарушения жирового, углеводного и липидного обменов. В 1988 г. появился новый термин — «метаболический синдром», включающий АГ, абдоминальное ожирение, гипертриглицеридемию, низкий уровень холестерина липопротеидов высокой плотности и нарушение толерантности к глюкозе. Патогенетической основой этого нарушения является инсулинорезистентность [5]. Было показано, что в развитии АГ в рамках метаболического синдрома задействованы три механизма: 1) нарушение реабсорбции натрия и задержка жидкости в организме; 2) изменение транспорта ионов; 3) активация симпатоадреналовой и ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. Следовательно, в патогенезе АГ в сочетании с метаболическими нарушениями усиление реабсорбции натрия в почечных канальцах играет важную роль. В связи с этим возникает вопрос, являвшийся на протяжении многих лет объектом бурной дискуссии: оправдано ли применение диуретиков у больных с АГ и метаболическими нарушениями? Если да, то какой из них является предпочтительным для длительного применения?

Современная классификация диуретиков: механизмы действия, показания и метаболические эффекты

В зависимости от почечной локализации и механизма действия, мочегонные препараты, или диуретики, подразделяются на шесть групп: тиазиды, тиазидоподобные, петлевые, калийсберегающие, осмотические диуретики и ингибиторы карбоангидразы (табл.).

Тиазидные диуретики действуют в основном на клетки дистального извитого канальца изнутри, где блокируют реабсорбцию натрия хлорида. Это приводит к снижению объема циркулирующей крови, следовательно, к снижению сердечного выброса и уровня АД. Данный эффект наступает через 1–2 ч и длится обычно 12–18 ч. Тиазиды являются самыми сильными калийвыводящими мочегонными. Тиазидоподобные диуретики структурно схожи с тиазидами, при этом наряду с незначительной диуретической активностью, обладают выраженным антигипертензивным свойством. Петлевые диуретики воздействуют на толстые восходящие отделы петли Генле, блокируя реабсорбцию ионов натрия, хлора, воды и вызывают выраженный диурез. Этими препаратами пользуются для лечения отечного синдрома различного генеза. Калийсберегающие диуретики (спиронолактон) связаны с конкурентной блокадой связывания альдостерона с рецепторами собирательных трубок почечных нефронов, вследствие чего уменьшаются реабсорбция натрия и секреция калия. В результате повышается выведение натрия и воды при сохранении калия в кровотоке. Эти препараты применяются в основном при сердечной недостаточности, асците и гипокалиемии. Осмотические диуретики вызывают нарушение реабсорбции жидкости и натрия в канальцевом аппарате почек, что связано с их высокой осмотической активностью. В конечном итоге это приводит к массивному диурезу. Механизм действия еще одного диуретика связан с угнетением фермента карбоангидразы в проксимальных канальцах почек, вследствие чего снижается реабсорбция бикарбоната. При этом нереабсорбированный натрий выделяется в виде бикарбонатов с мочой [6, 7].

Среди всех мочегонных препаратов для длительного контроля АД пользуются двумя группами диуретиков: тиазидными и тиазидоподобными [8].

Антигипертензивный эффект тиазидных диуретиков имеет дозозависимый эффект. При дозе гипотиазида (наиболее часто употребляемого тиазида в России) 50–100 мг/сут гипотензивный эффект отмечается у 80–90% больных, при дозе 25 мг/сут — у 60–75% и при 12,5 мг/сут только у 50–60%. Однако препарат имеет ряд негативных метаболических эффектов. В первую очередь, это диабетогенный эффект, влияние на липидный и пуриновый обмены. Механизм негативного действия тиазидов обусловлен выраженным выводом калия. Потеря внеклеточного и внутриклеточного калия в β-клетках поджелудочной железы приводит к нарушению секреции инсулина и гипергликемии. Установлено, что диабетогенный эффект является дозозависимым [6]. По данным исследования MRFIT, применение гипотиазида выше 50 мг/сут в течение 6 лет привело к развитию сахарного диабета 2 типа достоверно чаще при сравнении с двумя исследованиями (SHEP, TOMHS), в которых на фоне 25 мг гипотиазида не отмечалось достоверного увеличения риска развития сахарного диабета 2 типа [9]. Влияние тиазидов на липидный обмен больше зависит от длительности приема препарата. Прием тиазидов на протяжении 3–12 мес приводит к увеличению уровня холестерина на 5%. В некоторых случаях эта группа препаратов способна спровоцировать клиническую картину подагры или способствовать увеличению уровня мочевой кислоты, что также является дозозависимым эффектом.

Тиазидоподобные диуретики относятся к молодому поколению мочегонных препаратов. Они применяются в малых дозах и, в отличие от тиазидов, гораздо меньше влияют на реабсорбцию натрия хлорида (и, соответственно, обладают минимальным калийвыводящим свойством). Эти обстоятельства позволяют рассуждать об отсутствии у тиазидоподобных диуретиков отрицательного метаболического и диабетогенного эффекта. Благодаря сосудорасширяющему эффекту данные препараты широко применяются в качестве антигипертензивных средств в виде монотерапии и в сочетании с другими гипотензивными препаратами [10].

Роль диуретиков в снижении сердечно-сосудистых осложнений: краткий метаанализ проспективных исследований

За последние 30 лет проведено более 10 крупных исследований с применением диуретиков. В сравнительных исследованиях с твердыми конечными точками изучалась роль диуретиков в снижении ССЗ и смертности [9]. В трех крупных исследованиях анализировалась эффективность применения диуретиков у больных с метаболическими нарушениями и гипергликемией.

В 2002 г. были опубликованы результаты одного из масштабных исследований в истории медицины (ALLHAT), в котором участвовали 42000 больных с АГ с сочетанием одного или нескольких факторов риска. Треть больных наряду с АГ имела сахарный диабет и другие метаболические нарушения [12]. Целью исследования было сравнение влияния диуретика хлорталидона в дозе 12,5–25 мг и других антигипертензивных препаратов (доксазозин — 2–8 мг, амлодипин — 2,5–10 мг, лизиноприл — 10–40 мг) на сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность. На фоне хлорталидона отмечалось преимущественное снижение риска инсульта и сердечной недостаточности, тогда как по частоте смертельного и несмертельного ИМ эффективность диуретика и ингибитора АПФ были сопоставимы. Однако в группе больных, получавших тиазидный диуретик, частота вновь возникшего сахарного диабета 2 типа была достоверно выше по сравнению с антагонистами кальция и ингибиторами АПФ. В целом тиазидные диуретики в среднетерапевтической дозе при длительном приеме у больных с высоким риском и метаболическими нарушениями достоверно снижают риск развития ССЗ и их осложнений.

Опубликовано несколько исследований, посвященных изучению органопротекторных свойств тиазидоподобного диуретика. В исследованиях LIVE и NESTOR Индапамид ретард сравнивался c ингибитором АПФ эналаприлом. В ходе исследования LIVE у пациентов с АГ и гипертрофией левого желудочка на фоне антигипертензивной терапии уровень АД снизился одинаково (25/13 мм рт. ст.), при этом терапия Индапамидом способствовала снижению индекса массы миокарда левого желудочка в 4,4 раза больше, чем у больных, принимавших эналаприл [13]. В исследовании NESTOR (Natrix SR versus Enalapril Study in Type 2 diabetes hypertensive with microalbuminuria) изучали влияние этих препаратов на микроальбуминурию, которая в 2-4 раза увеличивает риск развития сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности [14]. Через год от начала лечения оба препарата оказали одинаковый антигипертензивный эффект. По снижению выраженности микроальбуминурии они также не различались: в группе пациентов, принимавших Индапамид, ее значение составило 46%, а в группе принимавших эналаприл — 47%.

В исследовании J. R. Flack et al. было показано более выраженное снижение микроальбуминурии на фоне терапии Индапамидом 2,5 мг/сут (68 ± 38 мкг/мин) по сравнению с аналогичным показателем при применении каптоприла 37,5 мг/сут в три приема (78 ± 51 мкг/мин) при одинаковом антигипертензивном эффекте [15].

В ходе крупного исследования PROGRESS было показано, что достоверное снижение вероятности повторного инсульта у пациентов с АГ на 43% достигалось только в группе пациентов, получавших Индапамид 2,5 мг/сут в комбинации с периндоприлом 4 мг/сут. В группе больных, принимавших периндоприл в качестве монотерапии, достоверного снижения вероятности инсульта отмечено не было [16].

Таким образом, у больных АГ с высоким сердечно-сосудистым риском и метаболическими нарушениями тиазидоподобные диуретики оказывают антигипертензивный, кардиопротекторный, нефропротекторный эффекты, а также снижают вероятность развития инсульта.

Метаболические эффекты тиазидоподобных диуретиков

Одним из трех требований к антигипертензивным препаратам, применяемым у больных с высоким коронарным риском и метаболическими нарушениями, является метаболическая нейтральность. В начале 1990-х годов на основании анализа крупномасштабных исследований было выдвинуто предположение о том, что метаболические эффекты антигипертензивных препаратов могут оказать влияние на эффективность терапии в плане предупреждения сердечно-сосудистых осложнений. В частности, было показано, что при длительном применении β-блокаторов и диуретиков реальное снижение риска сердечно-сосудистых осложнений оказалось ниже ожидаемого — отчасти это обусловлено отрицательным метаболическим эффектом данных препаратов. По мнению ведущего американского ученого N. Kaplan, положительный гипотензивный эффект препарата не должен конкурировать с проатерогенным и продиабетическим действием, поскольку возрастает риск развития сахарного диабета и эффективность терапии в плане предупреждения развития сердечно-сосудистых осложнений может снижаться [15]. С этой точки зрения изучение метаболических эффектов тиазидоподобных диуретиков представляется весьма интересным. В зарубежной литературе опубликованы результаты нескольких исследований, посвященных изучению метаболических эффектов индапамида. G. Leonetti et al. показали, что двухлетняя монотерапия у больных с АГ не привела к изменению уровня глюкозы как натощак, так и через 2 ч после применения теста толерантности к глюкозе [16]. Другой автор, А. Harrower, оценивая влияние индапамида на параметры углеводного обмена, выявил: терапия в течение 6 мес не ухудшает показатели уровней глюкозы, инсулина и мочевой кислоты [9]. По данным Meyer-Sabellek, индапамид на протяжении 6 мес нейтрально влияет на уровень основных параметров липидного спектра [17].

Заключение

Большинство пациентов с АГ имеют высокий коронарный риск, что обусловлено не только выраженностью АД и поражением органов-мишеней, но и наличием дислипидемии, нарушений углеводного обмена и ожирения. По прогнозам ВОЗ, в ближайшие 20 лет ожидается увеличение числа больных с метаболическими нарушениями на 50%.

Повышенная реабсорбция натрия в проксимальных отделах почечных канальцев является одним из трех механизмов развития АГ в сочетании с метаболическими нарушениями. С одной стороны, применение диуретиков является патогенетически обоснованным, с другой, — негативные метаболические эффекты на фоне приема тиазидов увеличивают риск развития сахарного диабета. Однако существует мнение, что польза от применения диуретиков при АГ в сочетании с гипергликемией и метаболическими нарушениями значительно превышает предполагаемый вред от побочных метаболических эффектов. Хороший антигипертензивный эффект, органопротекция, переносимость и приемлемая цена являются важными аргументами для широкого применения диуретиков в клинической практике. Основоположник теории о метаболическом синдроме G. Reaven в одном из последних интервью, говоря о применении тиазидных диуретиков, отметил, что: «у пациентов с метаболическим синдромом тиазидные диуретики в качестве антигипертензивного препарата могут применяться в дозе 12,5 мг/сут». Итак, тиазидные диуретики могут применяться в малых дозах в составе комбинированной антигипертензивной терапии.

Тиазидоподобный диуретик индапамид применяется в малых дозах и, в отличие от тиазидов, гораздо меньше влияет на реабсорбцию натрия хлорида (соответственно, обладает минимальным калийвыводящим свойством). Доказано, что он выступает в качестве периферического вазодилататора за счет блокады кальциевых каналов и стимуляции синтеза простагландина Е2. По данным клинических исследований, длительный прием индапамида имеет нейтральный метаболический эффект, уменьшает гипертрофию левого желудочка и микроальбуминурию. У больных с АГ и метаболическими нарушениями индапамид может применяться как в сочетании с липидснижающими и антигипергликемическими лекарственными средствами, так и в комбинации с другими антигипертензивными препаратами.

Литература

М. Н. Мамедов, доктор медицинских наук

ГНИЦ профилактической медицины, Москва

Выбор препарата для диуретической терапии: взгляд клинического фармаколога

*Пятилетний импакт фактор РИНЦ за 2020 г.

Читайте в новом номере

Диуретики — это лекарственные средства, применяемые для усиления образования мочи, выведения из организма избыточного количества воды и устранения отеков. В обзорной статье представлены клинико-фармакологические подходы к диуретической терапии, данные о применении основных классов диуретиков. Основное внимание в статье сосредоточено на эффективности и профиле безопасности петлевых диуретиков и наиболее современного препарата из данной группы — торасемида, обладающего дополнительными свойствами. Обусловленная способностью блокировать альдостероновые рецепторы возможность торможения миокардиального фиброза под действием торасемида может обеспечивать этому препарату дополнительные преимущества с точки зрения замедления прогрессирования хронической сердечной недостаточности и увеличения выживаемости больных. Эффективность и профиль безопасности торасемида практически не меняются даже при существенном снижении скорости клубочковой фильтрации. Торасемид — вероятная альтернатива фуросемиду в лечении отечно-асцитического синдрома, в т. ч. резистентного к диуретикам, у больных циррозом печени. Торасемид отличается лучшей по сравнению с другими петлевыми диуретиками переносимостью. Торасемид, очевидно, следует рассматривать как наиболее предпочтительный препарат для лечения большинства вариантов отечного синдрома, в т. ч. резистентного к стандартным вариантам диуретической терапии.

Для цитирования: Максимов М.Л., Ермолаева А.С., Кучаева А.В. Выбор препарата для диуретической терапии: взгляд клинического фармаколога. РМЖ. 2018;1(II):115-119.

1 Kazan State Medical Academy, branch of the Russian Medical Academy of Continuous Professional Education

2 Sechenov University, Moscow

Diuretics are the drugs used to enhance diuresis, remove excess amounts of water from the body and eliminate edema.

The review presents clinical and pharmacological approaches to diuretic therapy, data on the use of the main classes of diuretics. The article focuses on the efficasy and safety of loop diuretics, and the latest drug from this group — torasemide, which has additional advantages. Due to the ability of torasemide to block aldosterone receptors thus inhibiting myocardial fibrosis, this drug may provide additional benefits in terms of slowing the progression of chronic heart failure and increasing patient survival. The efficasy and safety of torasemide are practically not affected even by a significant decrease in the glomerular filtration rate. Torasemide is a probable alternative to furosemide in the treatment of edematous-ascitic syndrome, including the one resistant to diuretics, in patients with liver cirrhosis. Torasemide is better tolerated than other loop diuretics. Torasemide, obviously, should be considered as the drug of choice for the treatment of most variants of edematous syndrome, including those resistant to standard diuretic therapy.

В статье с позиции клинического фармаколога обоснован выбор препарата для диуретической терапии. Основное внимание сосредоточено на эффективности и профиле безопасности петлевых диуретиков и наиболее современного препарата из данной группы — торасемида, обладающего дополнительными свойствами.

Введение

Классификация диуретиков

Принципы рациональной терапии и выбор диуретического препарата

Правила назначения диуретиков при ХСН

Терапия начинается только при наличии симптомов недостаточности кровообращения и признаках задержки жидкости.

Назначение диуретиков должно происходить на фоне уже применяемой терапии ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и бета-адреноблокаторами.

Мочегонная терапия осуществляется только в ежедневном режиме. Прерывистые курсы мочегонной терапии приводят к гиперактивации нейрогормональных систем и росту уровня нейрогормонов.

Назначение диуретиков идет «от слабейшего к сильнейшему».

При достижении клинического эффекта (уменьшение клинических проявлений НК, увеличение толерантности к физическим нагрузкам) начинается титрация «на понижение».

Тиазидные диуретики обладают высоким профилем безопасности только в комбинации с ингибиторами АПФ, блокаторами рецепторов ангиотензина (БРА) и бета-адреноблокаторами. В современных схемах роль тиазидных диуретиков в лечении ХСН умеренна. Следует особо помнить, что при низкой скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и клинической картине хронической почечной недостаточности (ХПН) тиазидные диуретики неэффективны.

В лечении ХСН преимущество отдается петлевым диуретикам с большим периодом полувыведения (Т ½) и плейотропными эффектами. Комбинация диуретиков у пациентов с ХСН возможна только в ситуации, когда нет ХПН, а уровень калия — нормальный или пониженный. Строго обязателен лабораторный контроль уровня калия и креатинина. При уровне калия более 5,0–5,5 ммоль/л доза уменьшается на 50%. При более значимом отклонении от нормы — более 5,5 ммоль/л — проводится коррекция дозы вплоть до отмены препарата. После снижения дозы на 50% повторное увеличение дозы возможно спустя 1 мес. при условии стойкой нормокалиемии. При стабильном состоянии и отсутствии колебаний уровня креатинина контроль уровня калия должен осуществляться 1 раз в 3–6 мес. Необходимо помнить, что сочетание ингибиторов АПФ и калийсберегающих диуретиков всегда должно рассматриваться как приводящее к гиперкалиемии [11–13].

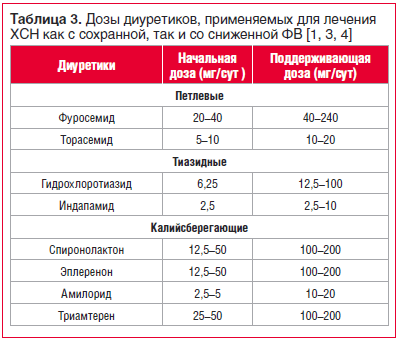

В таблице 3 представлены рекомендуемые начальные и поддерживающие дозы диуретиков, применяемых для лечения ХСН с сохранной и сниженной фракцией выброса (ФВ) [1, 3, 4].

Петлевые диуретики

Возможности применения торасемида в клинической практике

Только для зарегистрированных пользователей