что такое диафрагма у человека и где она находится фото

Диафрагма: строение, дыхание и боль

Диафрагма: строение, дыхание и боль. Где это и как работает?

Диафрагма – огромная мышца, которая делает возможным дыхание. Его эффективное функционирование положительно влияет на работу, в том числе пищеварительная, нервная, кровеносная и костная системы. Однако, чтобы эта конструкция работала должным образом, нужно научиться правильно ею пользоваться. Как дышать диафрагмой?

Конструкция диафрагмы

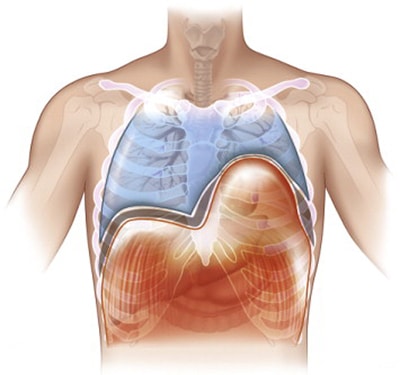

Он располагается между грудью и животом и даже частично заполняет эти структуры. Он имеет форму купола. Это васкуляризованная и иннервируемая мышца, которая делится на мышечную (периферическую) и сухожильную (центральную) части.

Мышечная зона грыжи состоит из следующих сегментов:

Функции диафрагмы

Брюшная диафрагма в первую очередь отвечает за процесс дыхания и, следовательно, за насыщение кислородом отдельных органов и тканей. Однако у этой мышцы есть и другие задачи.

Следующие функции диафрагмы – участие в мочеиспускании, испражнениях, а также в процессе родов. Правильное дыхание с помощью диафрагмы гарантирует, что не только дыхательная система функционирует должным образом, но также:

Более того, благодаря диафрагме можно поддерживать правильную осанку тела и стабилизировать поясничный отдел позвоночника во время различных занятий. Более того, если ее работа безупречна, то и ее сердце – тоже. Не все это знают с диафрагмой совершаются такие повседневные действия, как глотание и рвота. Эта обширная структура также действует как барьер против рефлюкса.

Хорошая работа диафрагмы предотвращает такие заболевания и состояния здоровья, как застой крови, варикозное расширение вен, отек, грыжа, расстройства пищеварения или заболевания, связанные с нервной системой.

Что означает боль в диафрагме?

Боль в диафрагме может быть по разным причинам. Однако термин неточный. Обычно боль в результате неправильного функционирования диафрагмы наблюдается, например, в груди, голове, шее, затылке или брюшной полости. Болезненность грудного отдела поясничного отдела позвоночника и боль в голове, шее или плечах могут указывать на диафрагму или другое состояние или просто на то, что она не используется должным образом.

Причины грыжи видны, например, в ожирении, травмах живота, запорах или поднятии тяжелых предметов.

Вы должны знать, что диафрагма влияет на многие системы человеческого тела и его отдельные элементы, поэтому функционирование других частей тела зависит от правильного функционирования диафрагмы.

Диафрагма не работает должным образом

Такие дисфункции могут быть следствием различных факторов, в том числе:

но и болезни, возникающие в организме.

Если диафрагма работает неправильно, это прямо или косвенно влияет на работу других систем организма и отдельных органов, мышц и т. Д. Точнее, это может привести, например, к снижению эффективности дыхания, проблемам с иннервацией шеи и головы, проблемам с плечевым поясом и т. Д. дефекты осанки, ограничение подвижности отдельных участков тела или усиление мышечного напряжения определенных участков.

Как дышать диафрагмой?

Чтобы купол диафрагмы функционировал должным образом, а вместе с ним и другие зависимые от него органы, необходимо правильно использовать эту мышцу. Продолжительное, спокойное, глубокое дыхание продлевает жизнь, обеспечивает эмоциональное равновесие и положительно влияет на психическое и физическое здоровье.

Что такое диафрагмальное дыхание? Чтобы научиться диафрагмальному дыханию, лучше всего лечь на спину, ноги свободно лежат на полу или согнуты в коленях, а стопы расставлены примерно на ширине плеч. Обе руки следует положить на живот, а можно закрыть глаза. При нормальном диафрагмальном дыхании живот (и руки на нем) должны подниматься на вдохе, а нижние – на выдохе. Это движение должно быть похоже на надувание воздушного шара.

Как только вы узнаете, как работает диафрагма, вы можете делать вдох и выдох, сидя со скрещенными ногами или сидя на стуле. Такие упражнения стоит делать каждый день, повторяя их не менее 10 раз. Со временем дыхательную тренировку можно проводить несколько раз в день и включать в свою повседневную деятельность, чтобы она стала естественным процессом дыхания.

Библиография

Невролог высшей квалификационной категории (стаж работы 14 лет), врач нейрофункциональной диагностики (стаж работы 12 лет); автор научных публикаций по вертеброневрологии; участникнаучных конференций по неврологии и функциональной диагностике всероссийского и международного значения.

Диафрагма

Диафрагма (англ. diaphragm) – необычная мышца, потому что она представляет собой несколько круглый лист мышцы с центральным сухожилием и костным прикреплением только по ее окружности. Во время сокращения он тянется от периферии к центральному сухожилию.

Поскольку действия диафрагмы увеличивают объем грудной клетки, диафрагма, несомненно, является мышцей вдоха [8,9,11,17,46,58]. Диафрагма сжимается от своих периферийных креплений на нижних ребрах и позвонках и натягивает центральное сухожилие, тем самым оттягивая центральное сухожилие ниже и увеличивая вертикальную длину грудной полости.

По мере опускания грудного дна объем брюшной полости уменьшается, а брюшное давление увеличивается. Если брюшная стенка остается расслабленной, внутренние органы брюшной полости выдвигаются вперед, и передне–задний диаметр брюшной полости увеличивается [16]. Хотя диафрагма расположена глубже нижних ребер и не может быть пропальпирована, ее сокращение легко определить, наблюдая за движениями содержимого брюшной полости.

Внутренние органы брюшной полости ограничивают полное опускание диафрагмы, допустимое сократительной длиной мышечных волокон диафрагмы. Продолжающееся сокращение диафрагмы после того, как она достигает максимального спуска на внутренние органы, поднимает нижние ребра, продолжая увеличивать объем грудной клетки [46,58] (рис. 30.16).

Начало

Диафрагма прикрепляется по периферии в трех частях: грудной, реберной и поясничной. Грудинная часть прикрепляется к задней поверхности мечевидного отростка. Это прикрепление может отсутствовать. Реберная часть прикрепляется к глубоким поверхностям нижних шести реберных хрящей и ребер. Поясничная часть прикрепляется к поясничным позвонкам и двум апоневротическим дугам, а также медиальной и боковой дугообразным связкам.

Прикрепление

Периферийные прикрепления сходятся, чтобы прикрепиться к центральному сухожилию, которое не имеет костных прикреплений.

Диафрагмальный нерв (С3-5)

Кровоснабжение

Подреберные и нижние 5 межреберные артерии, нижние диафрагмальные артерии, верхние диафрагмальные артерии.

Функция

Диафрагма является одной из основных дыхательных мышц. Когда мышечные волокна сокращаются, диафрагма уплощается. Это увеличивает объем грудной полости по вертикали, что снижает внутрилегочное давление, и воздух поступает в легкие. Когда диафрагма расслабляется, объем грудной клетки уменьшается, внутрилегочное давление повышается, и воздух выходит из легких.

Когда диафрагма работает с переднелатеральными мышцами живота, сокращение диафрагмы способствует повышению внутрибрюшного давления. Это необходимо при таких действиях, как рвота, дефекация, мочеиспускание и роды. Другая функция диафрагмы заключается в обеспечении прохода определенных структур из грудной клетки в брюшную полость (нижняя полая вена, пищевод и аорта), как упоминалось ранее.

Пальпация

Клиническая значимость

Икота

Очень распространенным нарушением работы диафрагмы, которое в какой-то момент поражает большинство людей, является икота. Икота возникает из-за непроизвольного, прерывистого сокращения мышц. Обычно они вызваны потреблением больших объемов пищи в течение короткого промежутка времени.

Грыжи

Грыжи могут возникать через диафрагму. На уровне пищеводного отверстия диафрагмы желудок может образовывать грыжу в заднем средостении, состояние, известное как грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Диафрагмальная грыжа может быть врожденной. Они возникают в результате аномалий развития диафрагмы у плода. Органы брюшной полости могут выступать в грудную полость и нарушать развитие легких, вызывая проблемы в развитии легких и функционировании легких после рождения. Диафрагмальные грыжи также могут быть приобретенными. Обычно это происходит в результате травмы тупым предметом, например, в результате дорожно-транспортного происшествия или сильного падения. Для устранения диафрагмальной грыжи требуется хирургическое вмешательство.

Нарушение работы диафрагмы

Слабость и / или паралич диафрагмы могут возникать у лиц с травмой верхнего шейного отдела спинного мозга (С3), которые также проявляются слабостью или утратой функций межреберных и лестничных мышц. Такие пациенты имеют глубокое нарушение вдоха и нуждаются, по крайней мере, в периодической механической вентиляции легких. Слабость диафрагмы, даже при неповрежденных мышцах грудной клетки, приводит к существенному нарушению работы инспираторного аппарата. Изолированная слабость диафрагмы создает картину парадоксального дыхания, при которой окружность брюшной полости уменьшается во время вдоха.

Упражнения для диафрагмы

см. упражнения для диафрагмы

Растяжка диафрагмы

см. растяжка диафрагмы

Массаж диафрагмы

см. массаж диафрагмы

Миофасциальный релиз диафрагмы

Что такое диафрагма у человека и где она находится фото

Диафрагма (diaphragma от греч. — перегородка), или грудобрюшная преграда — это куполообразная перегородка, которая разделяет грудную и брюшную полости. Выделяют центральную сухожильную и краевую мышечную части диафрагмы. Сокращаясь и расслабляясь диафрагма принимает участие в акте дыхания.

Релаксация диафрагмы – одностороннее стойкое высокое расположение диафрагмы, сохраняющей свою непрерывность и прикрепление в обычных местах.

В основе заболевания — повреждение диафрагмального нерва, при котором диафрагма расслабляется и не сокращается (т.е. наступает её релаксация). Так как в брюшной полости положительное давление, а в грудной клетке в большей части отрицательное, то органы брюшной полости давят на релаксированный купол диафрагмы. Таким образом, купол диафрагмы поднимается выше обычного, сдавливая собой соответствующее легкое. Часто заболевание так и называют — релаксация купола диафрагмы.

При диафрагмальной грыже органы брюшной полости перемещаются в грудную клетку через образовавшийся дефект, слабую зону диафрагмы или через расширенное естественное отверстие диафрагмы. В отличие от грыж при релаксации диафрагмы имеется резкое истончение ее и отсутствие мышц в целом купоне диафрагмы или в какой-либо части. Этот участок или весь купол выпячивается высоко в грудную клетку вместе с прилежащими органами брюшной полости. Выраженные грыжевые ворота при этом отсутствуют, поэтому ущемление при этом заболевании невозможно.

Релаксация диафрагмы — причины

Наиболее частой причиной травмы диафрагмального нерва являются операции на органах средостения:

Соответственно, основным методом профилактики является тщательная визуализация и предупреждение повреждений диафрагмального нерва во время операций на органах средостения.

На втором месте по частоте развития релаксации диафрагмы стоит травма груди и шеи. Повреждения диафрагмального нерва могут возникать при гематоме средостения, травме шейного отдела позвоночника, разрывах диафрагмы, в которые вовлечен диафрагмальный нерв.

Классификация

Разделяют врожденную и приобретенную релаксации диафрагмы. Виды приобретенной:

По расположению релаксация может быть:

Расслабление диафрагмы может быть полным (тотальным) или частичным (локальным).

Локальная релаксация диафрагмы

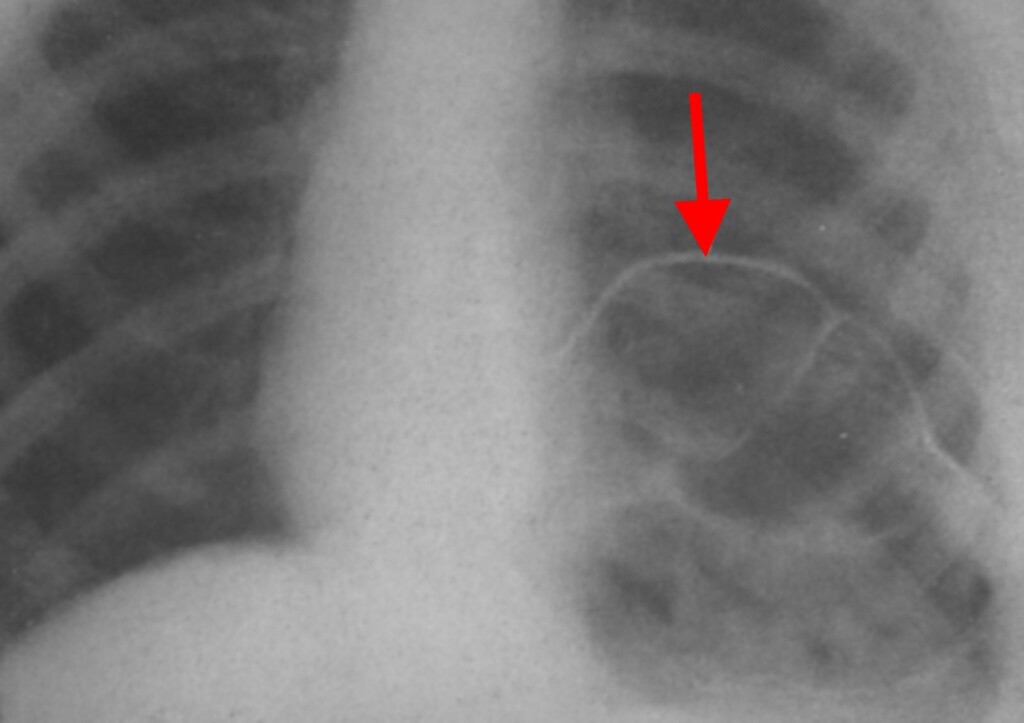

Частичная или локальная релаксация диафрагмы, как правило, наблюдается справа. Чаще всего ограниченная релаксация локализуется в передне-медиальном отделе диафрагмы справа, что может объясняться слабостью мышечных пучков, отходящих в этой области от задней поверхности грудины. Слева этот участок прикрыт париетальным листком перикарда и верхушкой сердца. При этом купол диафрагмы дугообразно выпячивается в сторону легкого, а печень деформируется, повторяя форму области релаксации.

Причиной ограниченной релаксации могут быть следующие заболевания:

Главным признаком ограниченной релаксации является локальное дугообразное выпячивание передне-медиальной части диафрагмы и ее истончение на этом участке. Чаще заболевание протекает бессимптомно, реже больные предъявляют жалобы на боль в груди или в области сердца, кашель; могут встречаться и диспепсические явления.

Признаки релаксации диафрагмы

По клиническому течению релаксации диафрагмы выделяют 4 формы:

Выраженность симптомов релаксации диафрагмы весьма различна – от полного отсутствия симптомов заболевания до значительных функциональных расстройств пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем.

Симптомы зависят от выраженности смещения диафрагмы и органов брюшной и плевральной полостей, а также от стороны поражения: наиболее выраженной, как правило, бывает левосторонняя релаксация. При этом из брюшной полости высоко вверх поднимаются желудок, толстая кишка, селезенка, реже – тонкая кишка. Смещенный вверх желудок претерпевает те же изменения положения, что и при диафрагмальной грыже – его большая кривизна поворачивается кверху и прилежит к диафрагме.

Наиболее характерные симптомы

В каждом отдельном случае на первый план выступает определенная группа симптомов со стороны тех органов, функция которых наиболее нарушена. В зависимости от этого выделяют три основных синдрома:

У детей выделяют особую кардиореспираторную форму релаксации.

Дыхательный синдром проявляется одышкой после незначительной физической нагрузки, изменения положения тела и, что особенно характерно, после приема пищи. Частым проявлением дыхательного синдрома является раздражающий сухой кашель, также возникающий после приема пищи или изменения положения тела. Дыхательный синдром обусловлен выключением половины диафрагмы из дыхания, давлением ее на нижние отделы легкого.

Сердечно-сосудистый синдром связан со смещением сердца и характеризуется тахикардией, аритмией, ощущением сердцебиения и ангинозными болями. Он обусловлен смещением и ротацией сердца вследствие высокого стояния купола диафрагмы.

При пищеварительном синдроме отмечается:

Причиной указанных жалоб является выпадение динамической функции диафрагмы, перегиб абдоминального отдела пищевода, заворот желудка с растяжением его и нарушением кровообращения, что может провоцировать развитие эрозивного гастрита, венозного стаза и язв. Осложнениями могут быть рецидивирующие желудочно-кишечные кровотечения; в литературе имеются даже описания случаев гангрены желудка.

Диагностика

ЭКГ. Инструментальные исследования дают возможность выявить нарушения функции внешнего дыхания, характерно значительное уменьшение ЖЕЛ. На электрокардиограмме у таких больных часто наблюдаются экстрасистолы, признаки замедления внутрижелудочковой проводимости и нарушения коронарного кровообращения.

Рентген. Рентгенологическое исследование является решающим в диагностике релаксации, при этом определяются следующие симптомы:

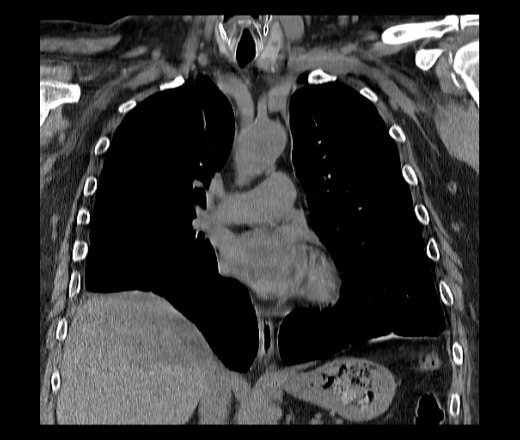

Нередко выявляется ателектаз нижних отделов легкого и смещение средостения.

КТ. Наиболее информативным методом исследования является компьютерная томография, дающая полную информацию о степени релаксации и характере изменений органов грудной и брюшной полостей. Во всех случаях релаксации, даже при небольшой ее выраженности, наблюдается ателектаз и воспалительные изменения базальных сегментов легкого. С внедрением компьютерной томографии практически отпала надобность в остальных традиционных методах дифференциальной диагностики.

Лечение

Лечение релаксации диафрагмы только хирургическое.

Показанием к плановой операции является релаксация:

Экстренные показания к операции возникают при завороте желудка, разрыве диафрагмы, остром желудочном кровотечении и других осложнениях.

Задачей хирургического вмешательства является восстановление исходного уровня стояния диафрагмы, в результате чего грудные и брюшные органы должны занять свое нормальное положение. Операция заключается в пластике диафрагмы собственными тканями или пластике сетчатым протезом.

Современным и перспективным направлением хирургии диафрагмы при ее релаксации являются торакоскопические и лапароскопические операции. Общеизвестные преимущества эндоскопических операций – прежде всего минимальное повреждение дыхательной мускулатуры грудной стенки.

В отделении торако абдоминальной хирургии и онкологии РНЦХ им. Петровского предпочтение отдается оперативному лечению диафрагмы из лапароскопического доступа. Опыт выполнения данных оперативных вмешательств из лапароскопического и торакоскопического доступов составляет более 10 лет.

Пластика диафрагмы проводится сетчатым протезом. Российский научный Центр хирургии является одним из основоположников хирургии диафрагмы с использованием синтетических протезов. Аллопластику (сетчатым протезом) диафрагмы применяют с 1951 г., у истоков создания метода стоял выдающийся отечественный хирург и основатель Центра хирургии, академик Б.В. Петровский.

Вас может заинтересовать: Хирургия диафрагмы, Грыжи диафрагмы.

Прогноз

Прогноз лечения благоприятный. Важно соблюдать рекомендации при выписке из стационара и исключения вредных социальных факторов. Выздоровление с восстановлением трудоспособности происходит через 1-2 месяца от операции.

Лечение в отделении торакоабдоминальной хирургии РНЦХ им. Петровского

Если Вы ищете клинику для лечения релаксации диафрагмы — обращайтесь в наш центр. Лечение в отделении торако-абдоминальной хирургии — это торакальные хирурги с огромным опытом работы, новейшее оборудование и комфортные условия стационара. Ознакомьтесь с отзывами пациентов нашего отделения.

Мы осуществляем лечение бесплатно по программе ОМС, ДМС и на коммерческой основе. Оказываем помощь в рамках высокотехнологичной медицинской помощи.

Релаксация диафрагмы МКБ 10 код: J98.6. Болезни диафрагмы.

Принимаем на лечение жителей всех регионов России. Узнайте подробности, как попасть на лечение в отделение торако-абдоминальной хирургии РНЦХ.

Для записи на консультацию позвоните по телефонам:

Отправьте заявку на консультацию, заполнив форму на нашем сайте и прикрепив необходимые документы.

Рубрика «Статья номера»

Диафрагмальное дыхание, как метод саморегуляции и способ коррекции психоэмоциональных и функциональных состояний человека

Афонина Наталья Евгеньевна — врач-психотерапевт высшей категории Центра консультативно-поликлинической помощи Александро-Мариинской областной клинической больницы. г. Астрахань

В статье рассматривается актуальный в практике метод саморегуляции и способ коррекции при невротических и психосоматических расстройствах, при стрессах; результаты применения, взаимосвязь дыхания с психологическим состоянием, нервная, гуморальная, произвольная регуляция дыхания, эмоциональное воздействие на них.

Ключевые слова: нервная и гуморальная регуляция дыхания, техника диафрагмального дыхания, использование в практике, результаты.

Введение.

Дыхание является одной из важнейших функций организма, обеспечивающих непрерывное снабжение всех органов и тканей кислородом. Дыхание играет очень важную роль в присутствии «здесь и сейчас», выполняет функцию «заземления», помогая нам вернуться в реальность, ощутить себя в настоящем и осмыслить происходящее, благодаря тому, что мы обращаемся к дыханию как к некой опоре, тому, что стабильно присутствует в нас как подтверждение факта существования. Особенно это важно в ситуациях растерянности и неопределенности, когда страшно и тревожно. Если рассматривать процесс дыхания как присутствие в ситуации, в реальности и проявлении себя, то задержка дыхания может рассматриваться как физиологическое отражение «психологического небытия» — не быть, не присутствовать, превратиться в маленькую незаметную точку. Дыхание помогает присутствовать не только нашему «я», но и различным переживаниям, травматическому опыту, обычно подавленному и вытесняемому из поля осознаваемого. Оно не только является физиологической функцией нашего организма, но и тесно связано с психологическим состоянием.

ДЫХАНИЕ ↔ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ.

Наше состояние сразу же отражается в том, как мы дышим. Печаль, гнев, тревога, страх характеризуются учащением дыхания, в состоянии покоя и отдыха дыхание становится реже и глубже. Значительную роль в психологическом состоянии играет диафрагма. Такие эмоции, как гнев и страх влияют на тонус диафрагмы, вызывая ее напряжение. Напряженная диафрагма начинает функционировать в измененном режиме, это напряжение препятствует осуществлению глубокого вдоха и выдоха — дыхание становится поверхностным. При длительном подавлении страха и гнева напряжение диафрагмы становится хроническим и процесс дыхания существенно нарушается.

Деятельность органов дыхания регулируется нервной системой — ее центральными (дыхательный центр) и периферическими (вегетативными) звеньями. В дыхательном центре имеются центр вдоха и центр выдоха. Одни дыхательные нейроны активны во время вдоха, их называют инспираторными. Другие — экспираторные, наоборот, возбуждаются при выдохе. Эти нейроны генерируют импульсацию, которая через эфферентные системы управляет сокращением дыхательных мышц.

Во время вдоха в дыхательный центр по волокнам блуждающих нервов поступают импульсы от рецепторов растяжения, находящихся в легких. При достижении легкими определенного объема эта импульсация тормозит клетки дыхательного центра, возбуждение которых вызывает вдох. Центр вдоха посылает импульсы к мышцам груди и к диафрагме, стимулируя их сокращение. Это сокращение приводит к увеличению объема грудной полости, в результате чего воздух уходит в легкие. По мере увеличения объема легких возбуждаются механорецепторы, расположенные в стенках легких, они посылают импульсы в мозг — центр вдоха. Чем больше растянуты легкие во время вдоха, тем сильнее раздражаются эти рецепторы, способствуя обрыву, прекращению вдоха и переходу к выдоху. Кроме механических рецепторов рефлекторная регуляция дыхания также осуществляется с помощью химических (кароидное тело) рецепторов: при дефиците углекислого газа в крови нарушается кислотно-щелочное равновесие. Сдвиг PH в кислую сторону приводит к увеличению легочной вентиляции, сдвиг в щелочную — к ее уменьшению.

Периферическим звеном регуляции дыхания является вегетативная нервная система, состоящая из симпатического и парасимпатического отделов. Она очень чувствительна к эмоциональному воздействию. Печаль, гнев, тревога, страх, апатия — эти чувства вызывают изменения функционирования органов, находящихся под контролем вегетативной нервной системы. Например, внезапный испуг заставляет сильнее биться сердце, дыхание становится более частым. Во время сна дыхание становится реже, а при интенсивной работе учащается. Кроме того, в зависимости от изменения потребности организма в кислороде, резко меняется и глубина дыхания. Нервная и гуморальная регуляция дыхания обеспечивает согласованную деятельность дыхательных мышц и ритмичную смену актов вдохов и выдохов. Дыхание — одна из вегетативных функций, которая имеет произвольную регуляцию. Под произвольно регулируемым дыханием понимается процесс, посредством которого человек сознательно контролирует число и способ дыхательных движений, проще говоря, вдохов и выдохов, а также пауз между ними. Возможность произвольной регуляции дыханием обусловлена участием дыхательных мышц, и управление дыханием — обучение способу управления дыхательными мышцами. Конкретное манипулирование в дыхательной деятельности, благодаря ее произвольности, является тем методом, который конкретно моделирует паттерн, необходимый для выздоровления.

Регуляция дыхания является самым древним из всех методов при борьбе со стрессом и чрезмерным напряжением. Она используется в течение тысячелетий для снижения чувства тревоги и для того, чтобы способствовать достижению общей релаксации.

Диафрагмальное дыхание является самым простым и наиболее эффективным способом регуляции психоэмоционального состояния. По многочисленным исследованиям это наиболее оптимальное, наиболее эффективное, самое глубокое из всех типов дыхания для человека. Оно позволяет сформировать оптимальное функциональное состояние за счет наиболее полного насыщения кислородом большего количества крови за один дыхательный цикл по сравнению с другими типами дыхания, характеризуется уравновешиванием процессов торможения и возбуждения центральной нервной системы, снижает избыточную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, таким образом, создаются оптимальные условия для поддержания гомеостаза.

Метод.

Техника диафрагмального дыхания сопряжена с определенными двигательными навыками и, хотя диафрагмальное дыхание является естественным, природно-обусловленным типом, приходиться заново осваивать его азы. При таком дыхании активно и естественным образом работает диафрагма и визуально наблюдается движение брюшной стенки (на вдохе — вверх, на выдохе — вниз), как будто «дышим животом».

Исходное положение: сидя, слегка откинувшись на спинку стула или кресла, или лежа, руки вдоль туловища.

На выдохе должно быть ощущение, что вместе с воздухом уходит напряжение. С каждым выдохом расслабляться все больше и больше. Расслабление должно быть не только мышечное, но и эмоциональное.

Соотношение длительности фаз вдоха и выдоха для диафрагмального дыхания составляет 1:2, для диафрагмально-релаксационного — 1:3. Эти соотношения соответствуют в большей степени состоянию расслабленности, покоя. Урежение и углубление дыхания (не менее 8-10 дыхательных движений) — «медленный» паттерн дыхания оптимизирует процесс внутрилегочной диффузии, снижает расход энергии на большую работу вентиляционного аппарата. Ритм дыхания индивидуален, создает чувство комфортного дыхания, позволяет снять возникшее эмоциональное напряжение и достигать состояния общей релаксации.

Практическое наблюдение. Результаты.

Среди обратившихся за помощью — большое количество пациентов, у которых под действием разнообразных психических факторов нарушилась нормальная программа управления дыханием. Основные превалирующие над другими жалобы на нарушение дыхания: удушье, спазмы в горле, «ком» в горле, нехватка воздуха, препятствие прохождения воздуха, глубокие вздохи воздуха, сжатие и боли в груди. Одновременно с этим — паника, страх удушья, смерти, мрачные предчувствия, нервная дрожь, нервозность, раздражительность, учащенное сердцебиение, колебания артериального давления резкими скачками, нарушение сна, концентрации внимания, воспоминания и проигрывание пережитых психотравмирующих ситуаций, боязнь находиться в замкнутых пространствах, колебания настроения, тенденция к его снижению. Чрезмерный контроль над физическими параметрами: неоднократные многочисленные измерения артериального давления, пульса, обращения к врачам-специалистам разного профиля, исследования. Так, в ходе консультирования таких пациентов за 2016 год у них были выявлены следующие расстройства:

это около 40% от всех обратившихся.

Пример: пациентка 20 лет, предъявляет жалобы на нарушения дыхания, спазмы, «ком» в горле, нехватку воздуха, «онемение» в лице, нервозность, раздражительность, обидчивость, колебания настроения, прогрессирующую потерю веса при нормальном обычном приеме пищи, нарушение сна, непреодолимое беспокойство и боязнь за состояние здоровья, наличие экстремальных состояний при полном отсутствии какой-либо соматической патологии, что было подтверждено всеми исследованиями и заключениями узких специалистов. Выясняется, что расстройство — психогенно обусловленное, развилось в результате конфликтных межличностных отношений в семье за 2 года, усиление симптомов произошло месяцы назад на фоне психоэмоционального напряжения и конфликта на работе. Применялось комплексное психотерапевтическое лечение с активным применением метода саморегуляции дыхания, в последующем — самостоятельное применение данного метода пациенткой. В результате двухнедельного лечения нормализовалось дыхание, исчезло беспокоящее пациентку «онемение» в лице, улучшилось настроение, пациентка убедилась в отсутствии опасности для здоровья, улучшился аппетит и усвоение пищи, пациентка стала прибавлять в весе, осознала невротический конфликт, изменила отношение к себе и своему здоровью, взаимоотношениям в семье. Применение метода саморегуляции дыхания позволяет расстройствам не возобновляться в ситуациях психоэмоционального напряжения.

Получая комплексную терапию: рациональную, личностно-ориентированную, поведенческую, суггестию наяву, гипнотерапию, медикаментозную, пациенты одновременно обучались навыкам диафрагмально-релаксационного дыхания. Через 2 недели такого лечения получены результаты: прекращение приступов удушья, спазмов в горле, восстановление нормального паттерна дыхания, нормализация АД, пульса, ослабление и исчезновение боязни и страхов, нормализация сна, уменьшения эмоционального напряжения. Пациенты быстрее отвлеклись от источника стресса, восстановилось рациональное мышление.

Вывод.

Методика обучения диафрагмальному, диафрагмально-релаксационному дыханию эффективна в комплексе психотерапевтического лечения при невротических и психосоматических заболеваниях и необходима в указанных выше случаях. Обучение пациентов диафрагмальному дыханию в результате занятий:

Владения такими навыками полезны любому человеку для оздоровления, а именно: повышение стрессоустойчивости, улучшение своего физиологического состояния, активации резервных возможностей организма.

Литература: