что такое деепричастие совершенного вида

Деепричастие совершенного вида

Что такое деепричастие совершенного вида

Деепричастия совершенного вида – это такие лексемы, описывающие в предложении дополнительное действие, которое обычно предшествует главному, выраженному глаголом в функции сказуемого, и отвечающие на вопрос «что сделав?».

Посмотрев по сторонам, Дима мигом перешёл дорогу.

В примере «посмотрев» – первое действие, которое сделал Дима, только после этого он перешёл дорогу.

Слово «посмотрев» неизменяемое, отвечает на вопрос «что сделав?» и выражает добавочное действие. Эта лексема и будет деепричастием, сохранившее грамматическую категорию совершенного вида инфинитива, от которого оно и было образовано:

посмотреть (что сделать?) – посмотрев (что сделав?)

Допев песню, артист поблагодарил всех присутствующих и вышел из зала.

Понимаем, что «допев» – это деепричастие совершенного вида (отвечает на вопрос «что сделав?» и выражает добавочную информацию).

допеть (что сделать) – допев (что сделав?)

Однако бывают случаи, когда дополнительное действие выполняется в то же время, что и основное.

Лиза слушала любимую музыку, разложив перед собой детские рисунки.

Два действия совершаются одновременно – слушала и разложила.

Реже дополнительное действие совершается после основного.

На крыше нашего дома упала труба, провалив под собой шифер.

Труба сначала упала, а только потом провалила шифер.

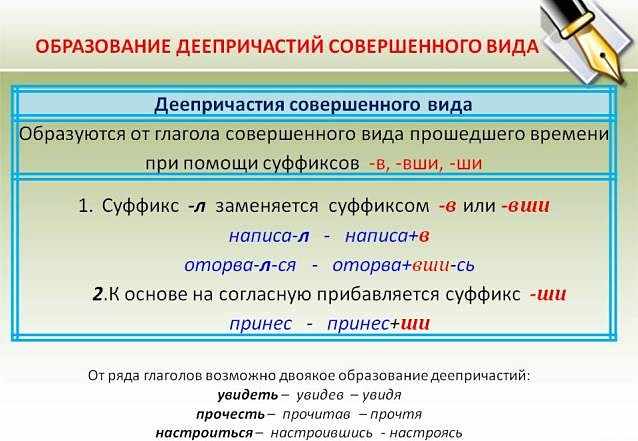

Суффиксы деепричастий совершенного вида

Образовать деепричастие совершенного вида можно лишь от глагола этого же вида. В этом процессе участвуют формообразующие суффиксы:

упасть (упал) – упав, упавши

вытереть (вытер) – вытерев

нарисовать (нарисовал) – нарисовав, нарисовавши.

От возвратных глаголов образовываются деепричастия прибавлением суффикса –вши-:

рассмеяться – рассмеявшись,

расписаться – расписавшись,

попрощаться – попрощавшись,

умыться – умывшись.

привезти (привёз)– привёзши,

унести (унёс) – унёсши,

отскочить (отскочил) – отскочивши,

украсть (украл) – укравши.

увидеть – увидят – увидя,

заметить – заметят – заметя,

прочесть – прочтут – прочтя,

услышать – услышат – услыша,

прийти – придут – придя.

Некоторые глаголы способны образовывать параллельные формы деепричастий совершенного вида и от основы прошедшего времени, и от основы инфинитива:

узнать – узнав, узнал – узнавши,

обнаружить – обнаружив, обнаружил – обнаруживши.

Приведём деепричастия совершенного вида, чтобы быстрее запомнить правило и правильно употреблять деепричастия на письме:

Деепричастия совершенного вида

Деепричастия совершенного вида — это слова, обозначающие добавочное действие, которое предшествует основному действию, выраженному глаголом-сказуемым, и отвечающие на вопрос что сделав? что сделавши?

Выясним, что такое деепричастия совершенного вида, как образуются, но прежде вспомним, какие слова относят к деепричастиям в русском языке.

Как особая глагольная форма, деепричастие имеет постоянный морфологический признак — совершенный или несовершенный вид.

Несовершенного вида

Совершенного вида

Рассмотрим более детально, что обозначают деепричастия совершенного вида и как образуются от глаголов.

Что такое деепричастия совершенного вида?

Деепричастия совершенного вида обозначают законченное добавочное действие, которое совершилось прежде по отношению к действию, выраженному глаголом-сказуемым.

Раскрыв зонт, Вера пошла по улице, залитой дождём.

Сначала произошло действие, обозначенное словом «раскрыв». Вера сначала раскрыла зонт, а затем пошла по улице.

Слово «раскрыв» не изменяется, оно обозначает добавочное действие и отвечает на вопрос что сделав?

Это слово является деепричастием. Оно сохраняет грамматическую категорию совершенного вида глагола, от которого образовано:

(что сделать?) раскрыть — (что сделав?) раскрыв

Точно так же обозначают предшествующее действие деепричастия совершенного вида в следующих предложениях.

Примеры

Смущенно улыбнувшись, девочка поблагодарила за помощь.

Услышав приятную музыку, юноша сделал звук приёмника погромче.

Отправив сообщение, она положила телефон в сумочку.

Приоткрыв дверь, старушка посмотрела на звонивших.

Промокши до нитки под проливным дождём, он быстро переоделся в сухую одежду.

Как образуются деепричастия совершенного вида?

В образовании деепричастий совершенного вида от возвратных глаголов участвует суффикс -вши-:

2. От основ глаголов, заканчивающихся на согласный, образуются деепричастия с помощью суффикса -ши-:

3. Некоторые глаголы образуют деепричастия совершенного вида с помощью суффикса -а/-я от основы будущего времени:

Ряд глаголов могут образовать параллельные формы деепричастий совершенного вида как от основы инфинитива, так и от основы прошедшего времени:

Речевые ошибки при использовании деепричастий

Используя деепричастия в устной и письменной речи, следуем определённым правилам.

1. В предложении необходимо употреблять деепричастие и глагол одного и того же вида:

(Что сделав?) Расправив плечи, спортсмен (что сделал?) подтянулся несколько раз на турнике.

(Что делая?) Напевая песенку, девушка (что делала?) вышивала шёлком картину.

При несоблюдении одного и того же вида деепричастия и глагола появляется речевая ошибка:

Я буду (что делать?) отдыхать, (что сделав?) подготовившись к контрольной работе.

2. Деепричастие должно обозначать добавочное действие того субъекта, который выполняет основное действие, выраженное глаголом, то есть деепричастие, как и глагол-сказуемое, поясняет подлежащее.

Если игнорировать это требование, возникает так называемое свободное деепричастие или оборот, который не относится к подлежащему:

Потеряв управление, автомобиль съехал в кювет.

Кто потерял управление? Водитель или автомобиль?

Когда водитель потерял управление, автомобиль съехал в кювет.

Узнаем, в каких предложениях не употребляется деепричастный оборот.

3. Не употребляется деепричастие в безличных предложениях, в которых нет и не может быть подлежащего, обозначающего производителя как основного, так и добавочного действия.

Задавая вопрос, следует его формулировать ясно и чётко.

Видеоурок «Деепричастия совершенного и несовершенного вида (7 класс)»

Деепричастия совершенного вида

Деепричастия совершенного вида — это слова, обозначающие добавочное действие, которое предшествует основному действию, выраженному глаголом-сказуемым, и отвечающие на вопрос что сделав? что сделавши?

Выясним, что такое деепричастия совершенного вида, как образуются, но прежде вспомним, какие слова относят к деепричастиям в русском языке.

ОпределениеДеепричастие — это неизменяемая глагольная форма, которая обозначает добавочное действие, совмещает признаки глагола и наречия и отвечает на вопросы что делая? что сделав? что сделавши?

Как особая глагольная форма, деепричастие имеет постоянный морфологический признак — совершенный или несовершенный вид.

Несовершенного вида

Совершенного вида

Рассмотрим более детально, что обозначают деепричастия совершенного вида и как образуются от глаголов.

Что такое деепричастия совершенного вида?

Деепричастия совершенного вида обозначают законченное добавочное действие, которое совершилось прежде по отношению к действию, выраженному глаголом-сказуемым.

Раскрыв зонт, Вера пошла по улице, залитой дождём.

Сначала произошло действие, обозначенное словом «раскрыв». Вера сначала раскрыла зонт, а затем пошла по улице.

Слово «раскрыв» не изменяется, оно обозначает добавочное действие и отвечает на вопрос что сделав?

Это слово является деепричастием. Оно сохраняет грамматическую категорию совершенного вида глагола, от которого образовано:

(что сделать?) раскрыть — (что сделав?) раскрыв

Точно так же обозначают предшествующее действие деепричастия совершенного вида в следующих предложениях.

Примеры

Смущенно улыбнувшись, девочка поблагодарила за помощь.

Услышав приятную музыку, юноша сделал звук приёмника погромче.

Отправив сообщение, она положила телефон в сумочку.

Приоткрыв дверь, старушка посмотрела на звонивших.

Промокши до нитки под проливным дождём, он быстро переоделся в сухую одежду.

Как образуются деепричастия совершенного вида?

Ряд глаголов могут образовать параллельные формы деепричастий совершенного вида как от основы инфинитива, так и от основы прошедшего времени:

Речевые ошибки при использовании деепричастий

Используя деепричастия в устной и письменной речи, следуем определённым правилам.

1. В предложении необходимо употреблять деепричастие и глагол одного и того же вида:

(Что сделав?) Расправив плечи, спортсмен (что сделал?) подтянулся несколько раз на турнике.

(Что делая?) Напевая песенку, девушка (что делала?) вышивала шёлком картину.

При несоблюдении одного и того же вида деепричастия и глагола появляется речевая ошибка:

Найдя ключи в кармане, она открыла замок.

2. Деепричастие должно обозначать добавочное действие того субъекта, который выполняет основное действие, выраженное глаголом, то есть деепричастие, как и глагол-сказуемое, поясняет подлежащее.

Если игнорировать это требование, возникает так называемое свободное деепричастие или оборот, который не относится к подлежащему:

Потеряв управление, автомобиль съехал в кювет.

Кто потерял управление? Водитель или автомобиль?

Когда водитель потерял управление, автомобиль съехал в кювет.

Узнаем, в каких предложениях не употребляется деепричастный оборот.

3. Не употребляется деепричастие в безличных предложениях, в которых нет и не может быть подлежащего, обозначающего производителя как основного, так и добавочного действия.

Зайдя в дом, мне стало душно.

ИсключениеНаличие инфинитива в составе сказуемого в безличном предложении.

Задавая вопрос, следует его формулировать ясно и чётко.

Деепричастие — признаки и примеры

Понятие деепричастия

Сейчас узнаем, что обозначает деепричастие и дадим определение.

Деепричастие — самостоятельная часть речи или особая форма глагола.

Деепричастие отвечает на вопросы:

Примеры деепричастий: рисуя картины, стоя на столе, собравшись у поход, купив подарок.

Деепричастия объединяют значения глаголов и наречий:

называют признак действия (каким образом оно совершается).

Теперь мы знаем, что называется деепричастием. Рассмотрим, от чего образовано и от чего зависит деепричастие.

Грамматические признаки деепричастий

Деепричастия совмещают грамматические признаки глаголов и наречий.

Признаки глаголов:

Вид. Если в вопросе к деепричастию есть буква «с» — вид совершенный, если ее нет – несовершенный:

Жил, (что делая?) создавая музыку — вид несовершенный (нет «с» в вопросе).

Прожил, (что сделав?) оставив след — вид совершенный (есть «с» в вопросе).

Переходность. Деепричастие переходное, если у него есть зависимое слово в винительном падеже без предлога.

Погладив (кого?) кошку — существительное «кошка» стоит в винительном падеже без предлога, значит деепричастие переходное.

Гуляя по улице — деепричастие непереходное, потому что у него нет зависимого слова в винительном падеже без предлога.

Признаки наречий:

Неизменяемость. Деепричастие не склоняется и не спрягается.

В словосочетаниях обычно, как и наречия, примыкают к личным формам глаголов, реже – к инфинитивам или причастиям.

Для наглядности объединили все признаки в следующую таблицу:

Обозначает добавочное к основному действие.

Образуется от глагола, сохраняя его признаки.

Вид (совершенный и несовершенный).

Деепричастие распространяется существительными, наречиями, местоимениями.

Деепричастие с зависимыми словами образует деепричастный оборот.

Деепричастие образует словосочетания:

Одновременно характеризует основное действие, которое показывает как? когда? почему? оно происходит;

Деепричастие относится к глаголу-сказуемому.

В предложении бывает только обстоятельством.

И еще подробнее про образование деепричастий:

Обозначают незаконченное добавочное действие, которое происходит одновременно с действием, которое выражено глаголом.

От некоторых глаголов (бьют, рвут, берегут, текут) деепричастия не образуются.

Обозначают законченное добавочное действие, которое, совершается до начала действия, которое выражено глаголом.

От некоторых глаголов возможно образование двойных форм (от основы инфинитива и основы прошедшего времени):

Синтаксическая роль деепричастия

В предложениях деепричастие зависит от глагола, которое выполняет роль сказуемого.

Чем выражено деепричастие в предложении — второстепенным членом и выполняет синтаксическую роль обстоятельства.

А если рядом с деепричастием стоят зависимые слова, то это уже деепричастный оборот.

При разборе деепричастного оборота, нужно сначала его выделить как обстоятельство, а после — разобрать внутри по членам. Вот так:

Чаще всего деепричастия выделяются запятыми. Но есть такие, которые выделять не нужно:

Одиночные деепричастия, которые перешли в разряд наречий (стоя, сидя, шутя, молча, лежа). Такое деепричастие не обозначает добавочного действия:

Нужно читать, сидя за столом при хорошем освещении.

Он говорил волнуясь (то есть взволнованно).

Когда деепричастие не означает добавочного действия, а означает только признак действия.

Устойчивые выражения, фразеологические обороты, в состав которых входит деепричастие: бежать сломя голову, работать не покладая рук, заговорить скрепя сердце, кричать не помня себя.

Морфологический разбор деепричастия

Морфологический разбор деепричастия — это морфологическая и синтаксическая характеристика слова.

План разбора деепричастия

Часть речи. Общее значение.

начальная форма (неопределенная форма глагола);

Синтаксическая роль (подчеркнуть как член предложения).

Давайте посмотрим на примере, как сделать полный морфологический разбор деепричастия.

Пример 1

Журча — особая форма глагола — деепричастие, бежит (что делая? как?) — журча — обозначает добавочное действие.

Начальная форма — журчать. Несовершенный вид, неизменяемая форма.

Бежит (как?) журча (обстоятельство образа действия).

Пример 2

Слушая бабушкины рассказы о прошлом, я всегда удивляюсь.

Слушая — особая форма глагола — деепричастие, удивляюсь (что делая? как?) — слушая — обозначает добавочное действие.

Начальная форма — слушать. Несовершенный вид, переходное, невозвратное.

Удивляюсь (как?) слушая (обстоятельство времени).

Вопросы для самопроверки

Укажите, что обозначает деепричастие в русском языке.

Грамматические признаки каких двух частей речи объединяет деепричастие?

Вспомните различия в образовании деепричастий совершенного и несовершенного вида.

Какую синтаксическую роль или роли может выполнять деепричастие в предложении?

Выполните морфологический разбор деепричастия в предложении: Враг отступил к стене, моля о пощаде.

Как образуются деепричастия совершенного и несовершенного вида

Что такое деепричастие, особенности части речи

Деепричастием называется отдельная форма глагола. Оно выражено в добавочном действии при основном действии, выступающем в форме глагола. Вопросы, на которые отвечает деепричастие: что сделав? что делая?

Так как деепричастие образовано от глагола, оно обладает рядом его грамматических признаков. Добавочное действие в виде деепричастия, как и основное действие, всегда совершается одним лицом.

Деепричастие включает в себя черты не только глагола, но и наречия — в этом заключается уникальная особенность образования данной части речи. Оно не изменяется и обособляется запятыми в большинстве случаев — это относится и к одиночному деепричастию, и к деепричастному обороту.

Деепричастие связано с глаголом-сказуемым. Действия, которые обозначены глаголом и деепричастием, обозначают действия одного лица или предмета (подлежащего).

Пример неправильного употребления: Он гладил кота, довольно мурлыча. Деепричастный оборот в этом случае нужно сменить на придаточное предложение: Он гладил кота, который мурлыкал.

Также деепричастный оборот может употребляться там, где нет подлежащего, но подразумевается по смыслу: Просматривая старые фотографии, вспоминаешь прошлое (ты вспоминаешь).

Деепричастный оборот в безличных предложениях может употребляться при неопределенной форме глагола: Разжигая костер, нужно помнить о безопасности.

Значение деепричастий в речи

Деепричастие выражает добавочное действие в речи и чаще всего присоединено к глаголу в роли сказуемого. Изредка может принадлежать к подлежащему, выраженному существительным или кратким прилагательным.

В этом случае деепричастие дополняет и уточняет описанное в предложении действие.

Действия как сказуемого, так и деепричастия относятся только к одному субъекту.

Отужинав, мы ушли спать, заранее проверив входную дверь.

Деепричастие означает действие, являющееся второстепенным. Оно дает дополнительную характеристику, уточнение, эмоциональный окрас. Также деепричастие делает речь ярче и лаконичнее.

Дополнительное действие, описываемое деепричастием, не должно совпадать с основным, о котором говорит сказуемое.

Он говорил насмехаясь.

Субъект — что делал? — говорил (основное действие) и насмехался (дополнительное действие). Каким образом он говорил? — Насмехаясь. Это второстепенный признак, дающий эмоциональную характеристику главному герою.

Как образуются деепричастия совершенного и несовершенного вида

Деепричастия — это неизменяемые формы глаголов. У них нет окончаний, и они образуются благодаря формообразующим суффиксам. Существует два вида деепричастий — совершенные и несовершенные.

Деепричастия совершенного вида

Деепричастия совершенного вида отвечают на вопрос «что сделав?». Они обозначают законченное действие, завершенное ДО главного действия, которое выражено глаголом-сказуемым: Придя в комнату, он закрыл дверь. То есть первым делом он пришел в комнату, а затем закрыл дверь.

Деепричастия несовершенного вида

Деепричастия несовершенного вида образованы от глаголов несовершенного вида. Они отвечают на вопрос: что делая? Такие деепричастия означают неоконченное действие, происходящее синхронно с основным действием, которое выражено сказуемым.

Она падала задыхаясь. То есть она падает и задыхается одновременно.

Возвратность и невозвратность деепричастий

Есть ряд глаголов, от которых нельзя образовать деепричастия несовершенного вида: петь, сечь, стричь, брить, шить.

Как определить вид деепричастия: пояснения на примерах

Для того, чтобы понять, к какому виду принадлежит деепричастие, к нему надо поставить вопрос и выделить суффикс на конце: