что такое бурлак в устаревших словах

бурлак

Смотреть что такое «бурлак» в других словарях:

бурлак — См. простолюдин … Словарь синонимов

БУРЛАК — БУРЛАК, бурлака (бурлака обл.), муж. Рабочий, который в артели тянет на бечеве суда вверх по реке. «Бурлаки в шалаше пробудилися.» И.Никитин. «То бурлаки идут бечевой.» Некрасов. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

БУРЛАК — БУРЛАК, а, муж. В старину: рабочий в артели, к рая вдоль берега против течения тянет суда бечевой. | прил. бурлацкий, ая, ое. Бурлацкая артель. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

бурлак — бурлак, род. бурлака, мн. бурлаки и устарелое бурлака, бурлаки. Например, у Н. Некрасова: «Выдь на Волгу: чей стон раздается Над великою русской рекой? Этот стон у нас песней зовется То бурлаки идут бечевой» (Размышление у парадного подъезда) … Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

Бурлак — У этого термина существуют и другие значения, см. Бурлак (значения). У этого термина существуют и другие значения, см. Бурлаки (значения) … Википедия

Бурлак, С. А. — Светлана Анатольевна Бурлак (р. 12 июня 1969) российский лингвист, индоевропеист и автор общих работ по компаративистике и происхождению человеческого языка. Жена И. Б. Иткина. Кандидат филологических наук с 1995 года, старший научный сотрудник… … Википедия

Бурлак С. — Светлана Анатольевна Бурлак (р. 12 июня 1969) российский лингвист, индоевропеист и автор общих работ по компаративистике и происхождению человеческого языка. Жена И. Б. Иткина. Кандидат филологических наук с 1995 года, старший научный сотрудник… … Википедия

Бурлак С. А. — Светлана Анатольевна Бурлак (р. 12 июня 1969) российский лингвист, индоевропеист и автор общих работ по компаративистике и происхождению человеческого языка. Жена И. Б. Иткина. Кандидат филологических наук с 1995 года, старший научный сотрудник… … Википедия

БУРЛАК — Васка Бурлак, казачий пятидесятник (в Сибири). 1662. Доп. IV, 279. Ивашко Бурлак, якутский казачий пятидесятник. 1679. А. К. II, 614 … Биографический словарь

бурлак — Образовано от существительного бурло – крикун, шумный человек ; первоначально обозначало устройство для воспроизведения какого либо шума, крика. Вероятно, развитие значений шло следующим образом: крикун, буян, холостяк, ведущий разгульный образ… … Этимологический словарь русского языка Крылова

БУРЛАК

Смотреть что такое «БУРЛАК» в других словарях:

бурлак — См. простолюдин … Словарь синонимов

БУРЛАК — БУРЛАК, бурлака (бурлака обл.), муж. Рабочий, который в артели тянет на бечеве суда вверх по реке. «Бурлаки в шалаше пробудилися.» И.Никитин. «То бурлаки идут бечевой.» Некрасов. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

бурлак — бурлак, род. бурлака, мн. бурлаки и устарелое бурлака, бурлаки. Например, у Н. Некрасова: «Выдь на Волгу: чей стон раздается Над великою русской рекой? Этот стон у нас песней зовется То бурлаки идут бечевой» (Размышление у парадного подъезда) … Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

Бурлак — У этого термина существуют и другие значения, см. Бурлак (значения). У этого термина существуют и другие значения, см. Бурлаки (значения) … Википедия

Бурлак, С. А. — Светлана Анатольевна Бурлак (р. 12 июня 1969) российский лингвист, индоевропеист и автор общих работ по компаративистике и происхождению человеческого языка. Жена И. Б. Иткина. Кандидат филологических наук с 1995 года, старший научный сотрудник… … Википедия

Бурлак С. — Светлана Анатольевна Бурлак (р. 12 июня 1969) российский лингвист, индоевропеист и автор общих работ по компаративистике и происхождению человеческого языка. Жена И. Б. Иткина. Кандидат филологических наук с 1995 года, старший научный сотрудник… … Википедия

Бурлак С. А. — Светлана Анатольевна Бурлак (р. 12 июня 1969) российский лингвист, индоевропеист и автор общих работ по компаративистике и происхождению человеческого языка. Жена И. Б. Иткина. Кандидат филологических наук с 1995 года, старший научный сотрудник… … Википедия

БУРЛАК — Васка Бурлак, казачий пятидесятник (в Сибири). 1662. Доп. IV, 279. Ивашко Бурлак, якутский казачий пятидесятник. 1679. А. К. II, 614 … Биографический словарь

бурлак — Образовано от существительного бурло – крикун, шумный человек ; первоначально обозначало устройство для воспроизведения какого либо шума, крика. Вероятно, развитие значений шло следующим образом: крикун, буян, холостяк, ведущий разгульный образ… … Этимологический словарь русского языка Крылова

Кто такие бурлаки

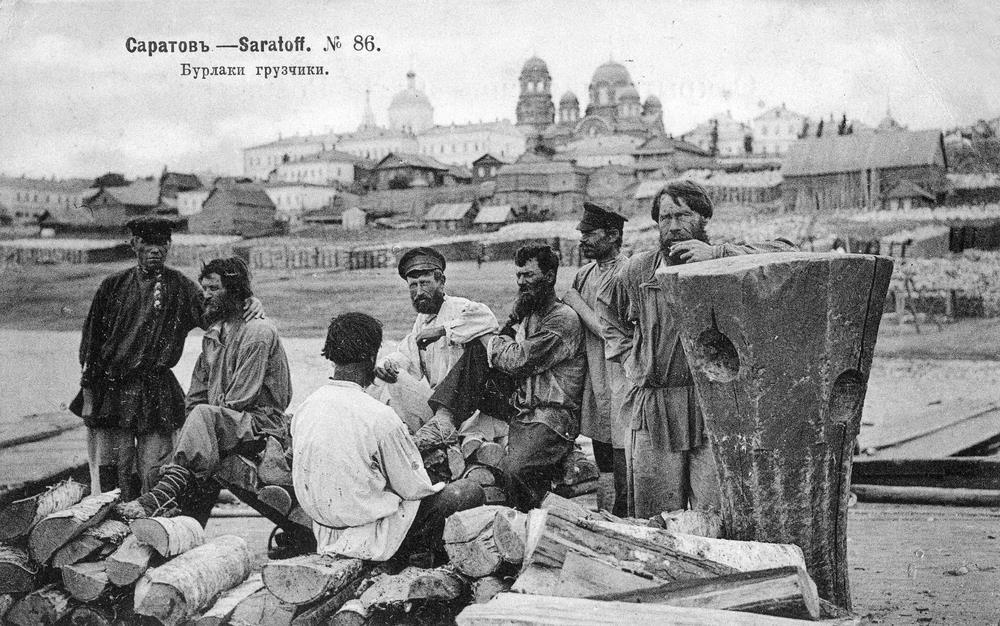

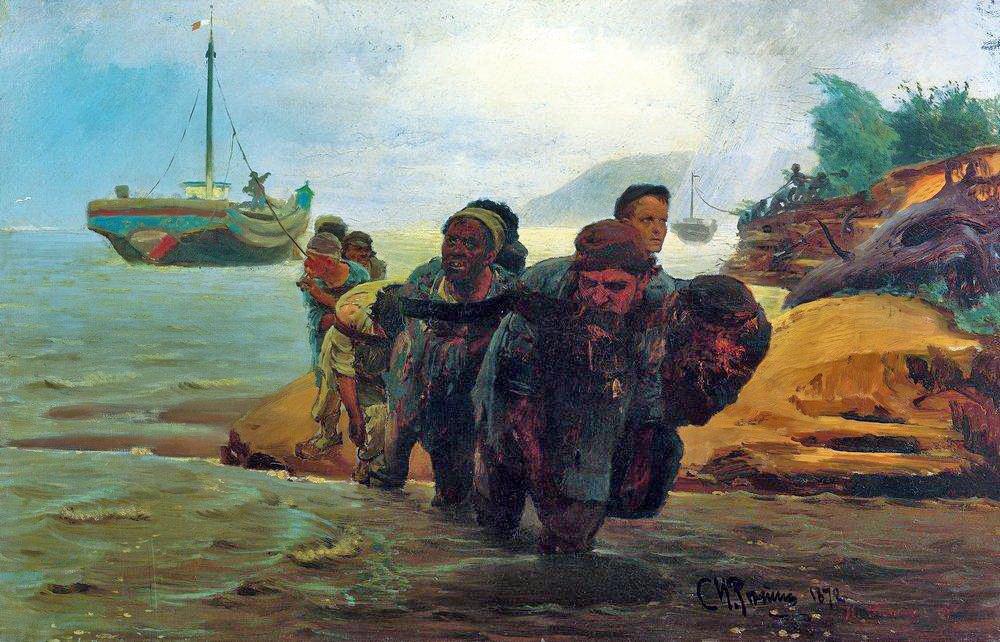

Рассматривая знаменитую картину Ильи Репина «Бурлаки на Волге», многие современные люди могут спросить: кто эти изображенные художником люди, откуда они?

Почему соглашались выполнять такую тяжелую работу? Попробуем найти ответы.

Крылатые выражения

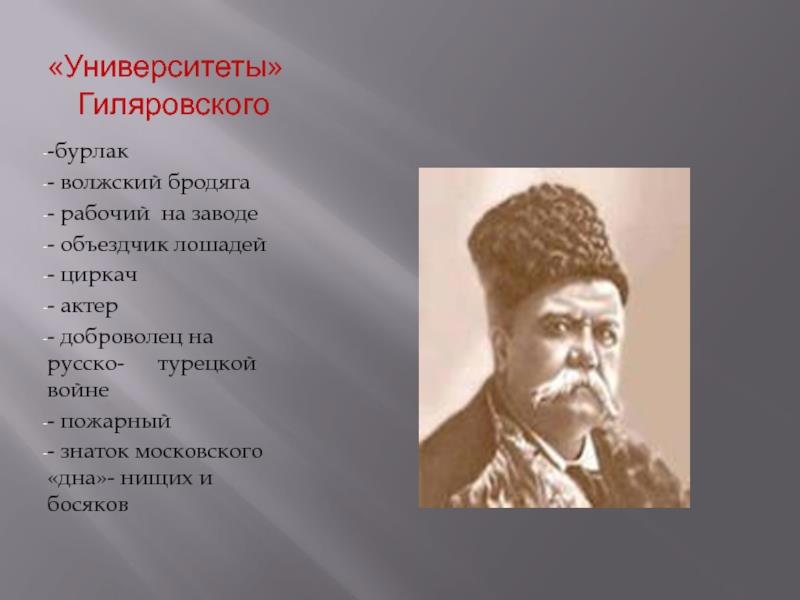

Со временем профессия бурлака обросла легендами. Многие думают, что в артель вступали бывшие каторжники, другие предполагают, что тянуть лямку подряжались «пропащие люди» — пьяницы и попрошайки.

Однако прочно засевшие в современном языке выражения, которые мы сейчас уже не ассоциируем с бурлаками, свидетельствуют о том, что это ремесло было довольно распространенным на Руси.

«Долго же я тянул эту лямку!» — воскликнет сотрудник, наконец уволившийся с нелюбимой работы. «Что за шишка к нам пожаловала?» — спросит другой служащий у своего коллеги. «У вас просто кабальные условия прописаны в договоре!» — возмутится человек, обратившийся за кредитом.

И никто даже не вспомнит о том, что с помощью лямок тянули баржу, шишка — это ведущий, самый опытный в ватаге бурлак. А в кабале оказывались те ее члены, что трудились за долги, то есть работали за хлеб и соль.

Бурлачить на Руси никогда не считалось зазорным. Многие крестьяне во время неурожаев, чтобы заплатить оброк или чтобы не стать холопами своих кредиторов, спасались этим промыслом. К бурлакам иногда прибивались и разорившиеся горожане. Ведь владельцы судов, а затем пароходств платили сразу же и наличными. В ватажники шли и молодые парни, копившие на свадьбу или начало собственного дела. К примеру, бурлаком был основатель династии самарских купцов Лариных. По воспоминаниям жительницы нашего города Ольги Лариной, ее дед Александр Гаврилович в молодости также состоял в артели, тянул баржи. Заработав деньги, он стал покупать участки земли, разводить сады и продавать их.

Распределение труда

Были среди бурлаков и настоящие профессионалы. Главный человек в ватаге, как правило, знал все тропы вдоль Волги, все пещеры и овраги, в которых можно найти защиту от непогоды. Рассчитывал время доставки груза и умел рядиться с заказчиками. Знали свои права и так называемые коренные — люди, взятые по договору и получившие задаток. Также опытными были замыкающие группу — косные. Они должны были следить за тем, чтобы лямки не зацепились за различные препятствия, вовремя перебрасывать их через камни и кусты.

При попутном ветре на судне поднимали парус, который значительно ускорял передвижение. Зачастую в артель бурлаков входила и команда корабля — лоцман (букатник) и старший водолив, вовремя ликвидировавший протечки, а также следивший за сохранностью товара. За работой артели наблюдал приказчик. По воспоминаниям Ильи Репина, на привале в Ширяево бурлаки жаловались ему на молодого хозяйского помощника, совсем мальчишку, который весь день подгонял артель, не давая сделать остановку.

По волжской тропе

Когда плывешь вдоль правого берега реки от Самары до Ширяево, можно заметить, как вдоль кромки воды, прижимаясь к уступам Жигулевских гор, петляет дорожка, протоптанная бурлаками. Ведь они тащили суда именно против течения. А если учесть, что его скорость в реке, не перегороженной плотинами, была изрядная, можно представить себе, насколько тяжел был их труд. Вес кораблей составлял до 500 тонн. Выдерживать темп движения ватажникам помогали песни. Одной из известных является «Эх, дубинушка, ухнем». Ее обычно пели для координации сил артели в один из самых тяжелых моментов: когда судно трогается с места после подъема якоря.

Бурлацкий труд был сезонным. Лодки тянули суда по «большой воде»: весной и осенью. На припасах владельцы кораблей обычно не экономили. Им было важно вовремя прибыть на место назначения и как можно быстрее начать торговлю. Некоторые бурлаки именно в артели впервые пробовали белый хлеб. «Нужда заставит калачи есть», — говорили с улыбкой уроженцы северно-русских губерний, где им доступен был только ржаной. Делая остановку, ватажники ловили рыбу на уху, чинили лапти или плели новые, клали заплаты на рубахи и порты, расползавшиеся от тяжелой работы.

Неволя вниз идет, кабала вверх: тут речь все о той же матушке-Волге и о бурлачестве, с которым связана кабала, потому что задатки взяты вперед, усланы домой в оброк, а остатки пропиты. Неволя, то есть нужда, идет вниз, по воде, искать работы; вверх, против воды, идет, или тянет лямкою, кабала. Владимир Даль, из книги «Пословицы русского народа»

В Российской империи столицей бурлаков с начала XIX века называли город Рыбинск. В летнюю навигацию через этот порт проходила четвертая часть всех ватажников страны. Но и в Самаре существовал крупный бурлацкий рынок, на котором владельцы кораблей набирали себе рабочих.

Сарынь на кичку!

У ватажников были свои традиции. В определенных местах на Волге бурлаки посвящали новичков в профессию: человек должен был бежать на вершину холма, а «бывалые» били их лямками по спине и кричали: «Жарь его!» Места эти — высокие крутые берега — называли жареными буграми.

Наняв артель бурлаков, хозяин судна отбирал у них вид на жительство. По договору ватажника обязывали «быть у хозяина во всяком послушании. Идти денно и нощно со всевозможным поспешанием, без малейшего промедления. На работу — чуть свет. Табак на судне не курить. С ворами не знаться. От разбойников, буде такие нападут, отбиваться, не щадя жизни».

Однако мало было тех, кто при нападении хотел подставлять себя под пули за хозяйское добро. Не случайно стал известным специальный клич, придуманный атаманами Жигулевской вольницы: «Сарынь на кичку!». Это был знак бурлакам и команде собраться на носу корабля, чтобы не попасть под горячую руку. Хозяйский приказчик в таких случаях делился товаром с нападавшими, и они, взяв дань, пропускали караван судов.

Когда Репин писал картину «Бурлаки на Волге», ватаги считались уже уходящей натурой. Однако труд бурлаков был востребован очень долго. В последующие голодные годы появились даже бурлачки-женщины. И только в 1929 году специальным постановлением Народного комиссариата путей сообщения человеческая тягловая сила была запрещена.

Бурлаки-судорабочие обыкновенно объединялись в артели со специальным распределением занятий. Обычно среди них определяли старшего водолива, отвечающего за подмочку товара (он же плотник), лоцмана (дядю, или букатника на народном языке), шишку — передового в лямке и двух косных — в хвосте. Среди бурлаков были также коренные, взятые на весь путь с задатком, и добавочные, нанятые временно.

Вот, примерно, ходил я с отцом — дедом твоим — на расшиве, бечевой ходили, бурлаками, было их у нас двадцать семь человек. Максим Горький, «Жизнь Матвея Кожемякина»

Бурлаки

Бурла́к — наёмный рабочий в России XVI— конца XIX веков, который, идя по берегу, тянул при помощи бечевы речное судно против течения. В XVIII—XIX веках основным типом судна, водимым бурлацким трудом, была расшива.

Бурлацкий труд являлся сезонным. Лодки тянули по «большой воде»: весной и осенью. Для выполнения заказа бурлаки объединялись в артели. Труд бурлака был крайне тяжёлым и монотонным. Скорость передвижения зависела от силы попутного или встречного ветра. При попутном ветре на судне (расшиве) поднимался парус, который значительно ускорял передвижение. Выдерживать темп движения бурлакам помогали песни. Одной из известных бурлацких песен является «Эх, дубинушка, ухнем», которая обычно пелась для координации сил артели в один из самых тяжёлых моментов: страгивании расшивы с места после подъёма якоря.

Бурлацкий труд полностью исчез во второй половине XIX века с появлением пароходов. Некоторое время вместо перемещения судна бурлаками также использовался такой способ передвижения, как завоз якорей вверх по течению и подтягиванию к ним судна на лебёдке с конной или паровой тягой (см. кабестан).

Бурлакам посвящена известная картина [1] «Бурлаки на Волге» Ильи Репина.

Содержание

В других странах

В Западной Европе (по крайней мере в Бельгии, Нидерландах и Франции) передвижение речных судов бурлаками сохранялось до тридцатых годов XX века.

В этих странах капитан речного судна как правило являлся и его владельцем, наёмного экипажа на судах не было. Капитану помогали члены его семьи, которые постоянно жили на судне. В таких условиях оборудование судов паровой машиной было невозможно (так как паровая машина нуждается в уходе со стороны профессионального механика и требует постоянного труда кочегаров).

Суда передвигались под парусом, при помощи буксиров, или тягловых животных, шедших по берегу. Однако нередко по каким-либо причинам (например, из-за невозможности оплатить услуги буксира или тягловых животных из-за финансовых затруднений) эти способы отпадали, и тогда жене и детям капитана приходилось впрягаться в лямку.

Только с появлением надёжных бензиновых судовых моторов в двадцатых-тридцатых годах в Европе перестала постоянно использоваться бурлацкая тяга, хотя периодически использовалась до рубежа тридцатых-сороковых годов.

Интересные факты

В разговорном латышском языке слово бурлак (лтш. burlaks ) означает не только «бурлак», но и «разбойник». В разговорном литовском языке словом (лит. burliokas ) называют крестьян русского происхождения, обычно старообрядцев.

Изображения

См. также

Литература

Полезное

Смотреть что такое «Бурлаки» в других словарях:

бурлаки — наёмные рабочие в России XVI XIX вв., передвигавшие речные суда вручную с помощью бечевы и вёсел. Главным образом оброчные крестьяне нечернозёмных губерний. Трудились артелями (4 40 человек), связанными круговой порукой. В начале XIX в. на Волге… … Энциклопедический словарь

Бурлаки — (возможно, от назв. р. Бурла, протекающей гл. обр. в Алтайском крае РФ) наемные рабочие (гл. обр. из оброчных крестьян, а также гор. низов) на реках, тянувшие суда вдоль берега бечевой или передвигавшие их по воде с помощью весел. Появились в кон … Российский гуманитарный энциклопедический словарь

БУРЛАКИ — наемные рабочие в России 16 19 вв., передвигавшие речные суда вручную с помощью бечевы и весел. Главным образом оброчные крестьяне нечерноземных губерний … Большой Энциклопедический словарь

БУРЛАКИ — БУРЛАКИ, наёмные рабочие в России 16 19 вв., передвигавшие речные суда вручную с помощью бечевы и вёсел. Набирались главным образом из оброчных крестьян нечернозёмных губерний. Источник: Энциклопедия Отечество … Русская история

БУРЛАКИ — рабочие артели на больших судоходных реках, занимавшиеся тягой речных судов и барок бечевой. Самойлов К. И. Морской словарь. М. Л.: Государственное Военно морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941 … Морской словарь

Бурлаки — рабочие на реках, тянувшие суда вдоль берега бечевой или передвигавшие их по воде с помощью вёсел. Б. появились в конце 16 начале 17 вв. Развитие бурлачества было вызвано ростом речных перевозок при техническом несовершенстве водного… … Большая советская энциклопедия

БУРЛАКИ — рабочие на реках, передвигавшие суда при помощи бечевы и гребли. Зарождение (16 17 вв.) и дальнейший рост бурлачества были вызваны потребностями формировавшегося всеросс. рынка, в частности ростом речных перевозок при технич. Несовершенстве… … Советская историческая энциклопедия

БУРЛАКИ — наемные работники в России в XVI–XIX вв., двигавшие речные суда волоком с помощью бечевы и весел. «По всей Волге судорабочие бурлаки идут ежегодно со вскрытием рек большими артелями в низовые губернии, с лямками, для подъема судов бечевою.… … Российская государственность в терминах. IX – начало XX века

Бурлаки — так называются в Бессарабии холостые (и вдовые, не имеющие детей) люди, живущие отдельными хозяйствами … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Бурлаки — 627235, Тюменской, Армизонского … Населённые пункты и индексы России

Существовали ли бурлаки?

Кто такие бурлаки, думаю, знают все. По крайней мере, картину Ильи Репина «Бурлаки на Волге» видели многие. Слово «бурлаки» в наше время ассоциируется с образом ватаги бородатых изнеможённых мужиков в ободранной одежде, которые упорно пытаются тянуть лямку с баржей, находящейся где-то на заднем плане картины Ильи Репина «Бурлаки на Волге», поющих или, скорее, стонущих «Эх, дубинушка, ухнем!».

С XVI века до эпохи паровых двигателей движение речных судов вверх по реке осуществлялось с помощью бурлаков. Волга была главной транспортной артерией России.

Появление профессии бурлака было обусловлено особенностями речного судоходства, а именно тем, что в отличие от моря каждая река имеет течение. Судно с парусом может плыть по течению, а против течения её требуется буксировать. Оптимальным вариантом было использование в качестве тягловой силы ватаг бурлаков, которые впрягались в бечеву и тянули судна по «большой воде».

Особенно, бурлацкие артели стали востребованными, начиная с 18-го века, когда распространение получили так называемые расшивы – одноразовые деревянные сплавные суда грузоподъемностью до 480 тонн и длиной почти 50 метров.

Бурлачить на Руси никогда не считалось зазорным и вовсе не из-за хорошей жизни и желания попутешествовать. Бурлаками были крестьяне с очень низким достатком, представители посадской бедноты и горожан из низшего сословия, в том числе беспаспортные и сбежавшие от своих хозяев.

Многие крестьяне во время неурожаев, чтобы заплатить оброк или чтобы не стать холопами своих кредиторов, спасались этим промыслом. К бурлакам иногда прибивались и разорившиеся горожане. Владельцы судов, а затем и пароходств, платили сразу же и наличными. В ватажники шли и молодые парни, копившие на свадьбу или начало собственного дела. К примеру, бурлаком был основатель династии самарских купцов Лариных.

Бурлаки-судорабочие обыкновенно объединялись в артели со специальным распределением занятий. Обычно среди них определяли старшего водолива, отвечающего за подмочку товара (он же плотник), лоцмана (дядю, или букатника на народном языке), шишку — передового в лямке и двух косных — в хвосте. Среди бурлаков были также коренные, взятые на весь путь с задатком, и добавочные, нанятые временно.

«Вот, примерно, ходил я с отцом — дедом твоим — на расшиве, бечевой ходили, бурлаками, было их у нас двадцать семь человек. Максим Горький, «Жизнь Матвея Кожемякина»

Бурлацкий труд был сезонным. Лодки тянули суда по «большой воде»: весной и осенью.

Далеко не все бурлаки зимой бездельничали. Выходцы из крестьянской среды возвращались в родные деревни. Среди профессионалов или «коренных» бурлаков попадались случайные работники, которые нанимались всего лишь на один рейс.

Бурлаки объединялись в артели по 10-45 человек, были и женские артели. Несмотря на тяжелый труд, за сезон (весной или осенью) бурлаки могли заработать столько, чтобы потом в течение полугода жить безбедно.

Каждую весну сразу же после ледохода по деревням, стоящим на берегах и в низовьях больших рек, волна за волной проходили артели бурлаков, идущих подряжаться на работу.

Отпраздновав Масленицу, мужики устремлялись на «бурлацкие» базары, где записывались в бурлацкие артели. Самым крупным таким приемным пунктом считался город Пучеж на Волге (ныне Ивановская область).

«Базары» меньших масштабов находились в Нижнем Новгороде, Кинешме, Костроме, Саратове, Самаре и еще нескольких больших городах. На берегах речки Камы, что на Западном Урале, таковыми пунктами были города Пермь, Лаишев и Чистополь.

Так называемая столица бурлаков находилась в г. Рыбинске (Ярославская область), где установлен даже памятник бурлаку. В летнюю навигацию через этот порт проходила четвертая часть всех ватажников страны.

Прибыв на место, бурлакам часто приходилось ждать, когда река вскроется. Каждое утро они приходили на берег реки и с нетерпением ждали, когда пойдёт лёд. Иногда им приходилось по неделе ютиться по коморкам и питаться, чем попало.

До того, как в 1861 году было официально отменено крепостное право в Российской империи, помещики часто сдавали в бурлаки тех крепостных, у которых имелись долги. Бурлак – это старая профессия, которая иногда давалась в наказание.

Платили за тяжелый труд по-разному, порой нанимались всего лишь за кормежку. Бурлак – это не раб, но работа за кусок хлеба приравнивала этот изнурительный труд к рабству.

На припасах владельцы кораблей обычно не экономили. Им было важно вовремя прибыть на место назначения и как можно быстрее начать торговлю. Некоторые бурлаки именно в артели впервые пробовали белый хлеб.

«Нужда заставит калачи есть», — говорили с улыбкой уроженцы северных русских губерний, где им доступен был только ржаной. Делая остановку, ватажники ловили рыбу на уху, чинили лапти или плели новые, клали заплаты на рубахи и порты, расползавшиеся от тяжелой работы.

Неволя вниз идет, кабала вверх: тут речь все о той же матушке-Волге и о бурлачестве, с которым связана кабала, потому что задатки взяты вперед, усланы домой в оброк, а остатки пропиты. Неволя, то есть нужда, идет вниз, по воде, искать работы; вверх, против воды, идет, или тянет лямкою, кабала. Владимир Даль, из книги «Пословицы русского народа»

Единственным помощником этих тружеников речного флота был попутный ветер, который надувал поднятые на судне паруса. Обычно расшива, которую против течения тянула бурлацкая ватага, за сутки преодолевала около 12 километров.

При попутном ветре на судне поднимали парус, который значительно ускорял передвижение. Зачастую в артель бурлаков входила и команда корабля — лоцман (букатник) и старший водолив, вовремя ликвидировавший протечки, а также следивший за сохранностью товара. За работой артели наблюдал приказчик. По воспоминаниям Ильи Репина, на привале в Ширяево бурлаки жаловались ему на молодого хозяйского помощника, совсем мальчишку, который весь день подгонял артель, не давая сделать остановку.

И. Шубин утверждает, что в XIX в. труд бурлаков выглядел так: на баржах устанавливали большой барабан с намотанным на него тросом. Люди садились в лодку, забирали с собой конец троса с тремя якорями и плыли вверх по течению. Там они бросали в воду якоря поочередно. Бурлаки на барже тянули трос от носа к корме, наматывая его на барабан. Таким образом, они «подтягивали» баржу вверх по течению: они шли назад, а палуба у них под ногами двигалась вперед. Намотав трос, они вновь шли на нос судна и проделывали то же самое.

Бечевник – прибрежная полоса, по которой передвигались бурлаки, по приказу императора Павла не застраивался зданиями и заборами, но кустов, камней и топких мест там было предостаточно. Изображенный Ильей Репиным пустынный и ровный берег – идеальный участок пути, каких на самом деле было немного.

Были среди бурлаков и настоящие профессионалы. Главный человек в ватаге, как правило, знал все тропы вдоль Волги, все пещеры и овраги, в которых можно найти защиту от непогоды. Рассчитывал время доставки груза и умел рядиться с заказчиками. Знали свои права и так называемые коренные — люди, взятые по договору и получившие задаток. Также опытными были замыкающие группу — косные. Они должны были следить за тем, чтобы лямки не зацепились за различные препятствия, вовремя перебрасывать их через камни и кусты.

«Эх, дубинушка…» – это не просто песня в привычном понимании. В действительности, таким способом бурлаки как бы координировали свои силы, когда на расшиве поднимали со дна якорь, и судно страгивалось. В этот момент им приходилось очень тяжело. Значение слова «бурлак» простое – это человек, работающий в артели, которая вытягивает суда.

Мало того, что работа людей этой профессии монотонная, к тому же ещё и очень изнуряющая. Специфика её в том, что она имела сезонный характер: с весны до осени, т.е. на период навигации

У ватажников были свои традиции. В определенных местах на Волге бурлаки посвящали новичков в профессию: человек должен был бежать на вершину холма, а «бывалые» били их лямками по спине и кричали: «Жарь его!» Места эти — высокие крутые берега — называли жареными буграми.

Наняв артель бурлаков, хозяин судна отбирал у них вид на жительство. По договору ватажника обязывали «быть у хозяина во всяком послушании. Идти денно и нощно со всевозможным поспешанием, без малейшего промедления. На работу — чуть свет. Табак на судне не курить. С ворами не знаться. От разбойников, буде такие нападут, отбиваться, не щадя жизни».

Однако мало было тех, кто при нападении хотел подставлять себя под пули за хозяйское добро. Не случайно стал известным специальный клич, придуманный атаманами Жигулевской вольницы: «Сарынь на кичку!». Это был знак бурлакам и команде собраться на носу корабля, чтобы не попасть под горячую руку. Хозяйский приказчик в таких случаях делился товаром с нападавшими, и они, взяв дань, пропускали караван судов.

В конце работы старшина получал 10 рублей, его подручные чуть поменьше. Немало, если учесть, что бурлака за всю навигацию кормили бесплатно. Хороший плотник за год зарабатывал около 35 рублей. Буханка ржаного хлеба стоила 3 копейки. Но шинель чиновника стоила 70 рублей.

Однако, бывало, что бурлаки пропивали свои заработанные тяжёлым трудом деньги в первом питейном заведении. В пьяном виде они награждали друг друга тумаками, калечили и разбивали носы. Иногда пропивали даже свою одежду и ни с чем возвращались домой. Но некоторым удавалось принести жалованье домой и поправить своё хозяйство.

Когда Илья Репин писал картину «Бурлаки на Волге», ватаги считались уже уходящей натурой. Картина с момента своего появления вызывала неоднозначные отзывы. Кто-то восхищался мастерством художника, кто-то обвинял его в отступлении от жизненной правды.

Когда «Бурлаков» Репина в 1873 г. отправили на Всемирную выставку в Вене, разразился скандал. Российский министр путей сообщения негодовал: «Ну, какая нелегкая Вас дернула писать эту нелепую картину? Да ведь этот допотопный способ транспортов мною уже сведен к нулю и скоро о нем не будет и помину!».

Однако Репину покровительствовал сам великий князь Владимир Александрович, который не только одобрительно отзывался о работе художника, но даже приобрел ее для личной коллекции.

Несмотря на существование реальных прототипов, в академических кругах «Бурлаков» прозвали «величайшей профанацией искусства», «трезвой правдой жалкой действительности».

Журналисты писали о том, что Репин воплотил «худосочные идейки, перенесенные на полотно из газетных статеек… у которых реалисты почерпают свое вдохновение».

На выставке в Вене тоже многие встретили картину с недоумением. Одним из первых оценить картину по достоинству смог Ф. Достоевский, чьи восхищенные отзывы позже подхватили и знатоки искусства.

«Бурлаков» Репин написал в 29 лет, заканчивая учебу в Академии художеств. В конце 1860-х гг. он отправился на этюды в Усть-Ижору, где был поражен увиденной на берегу артелью бурлаков. Чтобы узнать больше об интересующих его персонажах, Репин поселился на лето в Самарской области.

Его исследования нельзя назвать серьезными, в чем он сам признавался: «Должен сознаться откровенно, что меня нисколько не занимал вопрос быта и социального строя договоров бурлаков с хозяевами; я расспрашивал их, только чтобы придать некоторый серьез своему делу. Сказать правду, я даже рассеянно слушал какой-нибудь рассказ или подробность об их отношениях к хозяевам и этим мальчикам-кровопийцам».

Тем не менее, «Бурлаки на Волге» довольно точно воспроизводят иерархию наемных рабочих: в передней лямке всегда шел сильный и опытный бурлак, называемый «шишкой» – он устанавливал ритм движения. За ним шли «кабальные», работавшие за харчи, так как все жалованье успевали промотать еще в начале пути, их подгоняли «усердные». Чтобы все шагали в ногу, «шишка» запевал песни или просто выкрикивал слова. В роли «шишки» Репин изобразил Канина – расстриженного священника, подавшегося в бурлаки. С ним художник познакомился на Волге.

Но Репин был не единственным художником, который увековечил образ несчастных бурлаков. Например, картина «Бурлаки» Василия Верещагина была написана на 7 лет раньше, чем шедевр Ильи Репина.

За два года до Репина другой художник — Алексей Саврасов — написал картину «Волга под Юрьевцем», на которой запечатлён тяжёлый труд бурлаков.

Труд бурлаков был востребован очень долго. В голодные годы появились даже бурлачки-женщины. От использования бурлацкого труда постепенно начали отказываться после изобретения паровой тяги. Лишь непродолжительный период при перемещении речного транспорта против течения реки труд бурлаков заменяли следующим способом: берегом завозили якорь вперед по направлению движения судна на некоторое расстояние, после чего судно подтягивалось с помощью лебедки.

Настоящим же шоком стала известная в интернете фотография «Женщины-бурлаки тянут плоты по реке Суре. 1910 год». Сура – правый и главный приток Волги, протекающий по шести российским регионам.

Желавшие вырваться из нищеты или сбежать от неурядиц, бедные вдовы, каторжные и солдатки, которых не устраивала оплата подённой работы, также, как и мужчины, весной съезжались на бурлацкие базары в волжские города. Там работодатели отбирали рабочую силу на предстоящую навигацию, заключали договора с артелями бурлаков, а иногда и платили вперёд.

Женщины тоже сбивались в артели от четырёх до 40 человек: приходилось учитывать, что сил у них всё же меньше. Расчёты попадаются разные, но чаще историками упоминается этот: на каждые 1000 пудов, или чуть более 16 тонн, перевозимого груза судовладелец нанимал трёх мужчин или пять женщин. Чтобы конкурировать с мужскими бригадами, женщины при численном превосходстве сбивали на торгах цену. В итоге труд бурлачки оценивался гораздо ниже, чем у бурлака.

Иерархия в женской артели бурлаков очень напоминала мужскую. Главной была самая опытная, сильная и авторитетная женщина – «шишка». Именно она договаривалась с судовладельцем, ударяла по рукам и следила за соблюдением договора. Внутри артели она устанавливала железную дисциплину и распределяла заработок. Исследователи пишут, что женские артели были самыми организованными и добросовестными, в них практически не бывало драк, они не срывали план суточных переходов, ведь сутки опоздания могли сулить судовладельцу штрафы и неустойки.

Во время работы «шишка» шла первой, задавала темп и ритм. Ходили бурлачки так же, как и мужские бригады, – каждый шаг начинался синхронно с правой ноги, затем подтягивали левую. Если ритм сбивался, то раскачка под бурлацкую присказку «Сено – солома!» помогала вернуть слаженность в строй.

У «шишки» были одна-две помощницы – «подшишечные». Они тянули лямку рядом, помогали следить за дисциплиной в целом и при необходимости обеспечивали силовое воздействие на непокорных. Впрочем, самым действенным рычагом оставалось «наказание рублём».

В центре шли самые молодые и неопытные, за которыми надо было ещё присматривать, а замыкали опять бывалые.

Провизию во время работы поставлял работодатель: крупу, мясо, рыбу, квас, чай, хлеб, картошку. С женской артелью судовладелец экономил на табаке, но на питании скаредничать было нельзя: скудная кормёжка означала медленный ход.

Кашеварили бурлачки по очереди, так как приготовление пищи не было для них делом новым. Однако могли поручить готовку одной-двум соратницам, у кого это выходило лучше, чем у остальных. В конце концов, именно сытное питание составляло единственную отраду женщин, занятых неженским трудом.

По воспоминаниям Владимира Гиляровского, обед у мужской артели, в которой он оказался, был не самым аппетитным:

«Сперва хлебали с хлебом «юшку», то есть жидкий навар из пшена с «поденьем», льняным чёрным маслом, а потом густую пшённую «ройку» с ним же. А чтобы сухое пшено в рот лезло, зачерпнули около берега в чашки воды: ложка каши – ложка воды, а то ройка крута и суха, в глотке стоит».

Бурлацким артелям приписывают изобретение квасной окрошки. Ведь иногда не было сил делать горячее варево, а покрошить всё имеющееся в квас – более сытно и легко. Особенно, для жаркого лета, в которое бурлаки и работали под палящим солнцем.

Самое непринуждённое и лёгкое женское бурлачество изображено, пожалуй, только в советском фильме «Трое в лодке, не считая собаки» по юмористической повести Джерома К. Джерома. Там три весёлые подруги тянут за собой лодку с вещами, путешествуя по Темзе между Кингстоном и Оксфордом. Их романтичная прогулка была сдобрена приличным количеством феминизма и независимости. И это при том, что тогда ещё не справляли праздник, придуманный Кларой Цеткин.

Специальным постановлением советское правительство в 1929 году запретило использование бурлаков для буксировки речных судов. Вспомнили о бурлацкой тяге во время Великой Отечественной войны, когда остро ощущалась потребность в буксирах.

В сети очень много статей о бурлаках, речном пароходстве и таких, которые сообщают, что бурлачество – миф и страшилка.

Если бурлачество не существовало в действительности, то зачем в 1929 году его надо было отменять на официальном уровне?