что такое бурая опухоль кости

Гигантоклеточная опухоль кости – это доброкачественное, реже злокачественное новообразование, состоящее из мононуклеарных и гигантских многоядерных клеток, напоминающих остеокласты. Чаще локализуется в метафизах длинных трубчатых костей. Протекает бессимптомно или проявляется болями, припухлостью, локальной гипертермией, ограничением движений. Диагностика базируется на данных опроса, объективного осмотра, рентгенографии, компьютерной томографии, других аппаратных методик, цитологического и гистологического исследования. Лечение – хирургическое вмешательство, лучевая терапия.

МКБ-10

Общие сведения

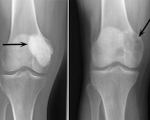

Гигантоклеточная опухоль кости (ГКО, остеобластокластома, остеокластома) – неоплазия с двумя клиническими вариантами течения. Данные о распространенности существенно разнятся – от 4 до 25% от общего количества опухолевых поражений скелета. Доля злокачественного варианта составляет 5-10%. 80% пациентов находятся в возрастной категории 20-50 лет, пик заболеваемости приходится на третье десятилетие жизни. Женщины страдают несколько чаще мужчин. В 50-65% случаев поражается область коленного сустава (дистальная часть бедра или проксимальная часть голени).

Причины

Этиология гигантоклеточных опухолей окончательно не выяснена. Специалисты придерживаются общей для всех новообразований концепции Петерсона, согласно которой неоплазии являются полиэтиологическим заболеванием, возникают при сочетании внешних и внутренних неблагоприятных влияний. К экзогенным факторам риска относят вредные биологические (вирусные), химические, лучевые воздействия. Эндогенными факторами считаются обменные расстройства, нарушения гормонального баланса, снижение реактивности организма.

Патанатомия

В 89% ГКО формируется в длинных трубчатых костях. Нижние конечности поражаются двое чаще верхних. Первое место по распространенности занимает дистальный метафиз бедра, второе – проксимальная часть большеберцовой либо малоберцовой кости, третье – периферические отделы луча, четвертое – дистальная часть большеберцовой кости. Позвонки, мелкие и плоские кости страдают редко.

Характерны одиночные очаги, в литературе также описываются отдельные двойные локализации, чаще расположенные близко друг к другу в сочленяющихся костях. Гигантоклеточная опухоль находится в метафизе, иногда растет в сторону диафиза. Первично диафизарное расположение выявляется крайне редко. Одноядерные клетки новообразования имеют сходство с остеобластами, гигантские многоядерные – с остеокластами. В ткани неоплазии выявляются костные балочки, включения остеоида.

Доброкачественные опухоли имеют типичное строение. При озлокачествлении возможны три варианта. Первый – остеокластома метастазирует, сохраняя стандартную структуру (которая, выявляется, в том числе, в отдаленных очагах). Второй – первично злокачественная ГКО, которая отличается от доброкачественной наличием атипии и митозов преимущественно в одноядерных клетках. Третий – трансформация первично доброкачественной остеобластокластомы в различные виды сарком: остеогенную, веретеноклеточную, фибросаркому.

Симптомы

У большинства пациентов на начальной стадии единственным проявлением доброкачественной (типичной) гигантоклеточной опухоли является боль в зоне поражения. Иногда прослеживается связь между болевым синдромом и предшествующим травматическим повреждением. Симптом выражен умеренно, эпизодически беспокоит при движениях, имеет ноющий либо тянущий характер. Реже болезненности сопутствует появление опухолевидного образования, еще реже припухлость возникает без болевых ощущений.

У взрослых ГКО крайне редко манифестирует патологическим переломом. В то же время, у детей доля этого признака составляет более 50%. Все проявления, кроме патологического перелома, не доставляют особого беспокойства, поэтому больные впервые обращаются к врачу через 8 и более месяцев после дебюта заболевания, на стадии формирования развернутой клинической картины. На этом этапе боли выявляются у всех пациентов, нарастают при физической нагрузке, сохраняются в покое, зачастую беспокоят постоянно, усиливаются по ночам.

Пальпируемая неоплазия обнаруживается в 70-75% случаев. У остальных больных отмечается локальный отек мягких тканей. Частым симптомом в этом периоде становится ограничение подвижности в близлежащем суставе. Проявление, как правило, связано с усилением боли во время движений. Иногда отмечаются постепенно формирующиеся контрактуры, напрямую не связанные с болевым синдромом. У некоторых пациентов определяется выпот.

Злокачественная гигантоклеточная опухоль проявляется аналогичными признаками. Основными отличиями считаются незначительная продолжительность периода первичной симптоматики, быстрое прогрессирование, более высокая интенсивность болезненных ощущений. Новообразование, в среднем, начинает прощупываться через 4 месяца, развернутая клиническая картина выявляется спустя полгода с момента появления первых симптомов остеобластокластомы. Метастазы в легкие, другие кости, мягкие ткани обнаруживаются редко.

Диагностика

Первичные диагностические мероприятия осуществляются травматологами-ортопедами, в дальнейшем пациентов направляют к специалистам в области остеоонкологии. Характер патологии определяют на основании жалоб, данных физикального обследования, дополнительных исследований. В ходе внешнего осмотра выявляют опухолевидное образование костной плотности, отек и гиперемию, оценивают объем движений. Для уточнения вида новообразования применяют следующие методы:

Различение проводят с аневризмальной костной кистой (чаще – солидным вариантом), центральной гигантоклеточной гранулемой, хондробластомой. Также требуется дифференциальная диагностика с неоссифицирующей фибромой и остеосаркомой.

Лечение гигантоклеточной опухоли кости

Основной метод лечения ГКО – хирургическое вмешательство. Объем операции выбирают с учетом размеров и распространенности неоплазии. В случаях «неудобного» расположения (в позвонках, плоских костях) или незначительного поражения трубчатых костей осуществляют экскохлеацию. Новообразования среднего размера удаляют методом краевой резекции. При вовлечении половины и более диаметра либо центральном расположении прибегают к сегментарной резекции. По показаниям применяют костно-пластические методики для замещения образовавшегося дефекта. Ампутации требуются редко.

При ограниченных легочных метастазах производят парциальную резекцию легких. Лучевая терапия показана при труднодоступных неоплазиях, прежде всего – расположенных в верхних отделах крестца. Метод также используется при отказе от операции, наличии тяжелой соматической патологии. В рамках комбинированного лечения рекомендован в пред- и послеоперационном периоде. Чаще всего проводится дистанционная гамма-терапия.

Прогноз

Прогноз доброкачественной гигантоклеточной опухоли кости достаточно благоприятный – после радикального иссечения с соблюдением принципов абластичности в большинстве случаев наступает выздоровление. Частота рецидивирования напрямую зависит от выбранного оперативного метода, составляет 46% после экскохлеации, 30% после краевой резекции и 6,6% после радикальной резекции. При злокачественном характере патологического процесса пятилетняя выживаемость составляет 35%, через 10 лет в живых остается 18% больных.

Публикации в СМИ

Опухоли костей доброкачественные

Хондрома — опухоль детского и юношеского возраста. Вовлекаются чаще короткие трубчатые кости кисти и стопы. К хондромам следует относиться как к потенциально злокачественным опухолям. Хондромы разделяют на энхондромы и экхондромы • Энхондрома — опухоль, располагающаяся внутри кости. В центре вздутого одиночного очага — гомогенное просветление неправильной округлой или овальной формы с чёткими контурами. На его однородном фоне обнаруживают единичные тени очагов обызвествления хряща •

Экхондрома — опухоль, исходящая из кости и растущая в сторону мягких тканей. На фоне уплотнения мягких тканей выявляют участки обызвествления различных размеров и интенсивности. Границы опухоли и её основание обнаруживают с трудом • Клиническая картина. Чаще поражаются фаланги пальцев кисти и стопы, плюсневые, предплюсневые и пястные кости, реже — бедренные и плечевые кости. Характерны постепенно развивающаяся припухлость, при близком расположении к суставу — артралгии, явления синовита. Энхондрома может трансформироваться в хондросаркому: при этом ускоряется рост опухоли, появляются боли, возникают участки обызвествления опухоли и накопление изотопа при сцинтиграфии. Для уточнения диагноза показана биопсия опухоли • Лечение хондром только хирургическое — экскохлеация опухоли, резекция кости с костной пластикой. При подозрении на малигнизацию — сегментарная резекция поражённой кости.

Хондробластома — редкая опухоль, составляет 1–1,8% первичных опухолей кости (10% всех опухолей скелета). Возникает преимущественно в детском и юношеском возрасте. Излюбленная локализация — длинные трубчатые кости. Поражает эпифизы и метафизы (проксимальный и дистальный отделы бедренной кости, проксимальные отделы большеберцовой и плечевой костей), реже — кости таза и лопатки • Клиническая картина. Превалирует боль, отмечается небольшая припухлость, иногда ограничение движений в суставе и гипотрофия мышц • Диагностика. Рентгенологически определяют неоднородный очаг деструкции округлой или овальной формы. Дифференциальную диагностику хондробластомы проводят с солитарной энхондромой и литической формой остеобластокластомы • Лечение хондробластомы хирургическое (кюретаж), однако, учитывая возможность малигнизации, рекомендуют резекцию кости.

Хондромиксоидная фиброма — безболезненная доброкачественная опухоль. Её метафизарное эксцентрическое расположение в длинной трубчатой кости с истончением и вздутием кортикального слоя напоминает хондробластому. Чаще возникает в возрасте до 30 лет • Клинические проявления минимальны; длительное время протекает бессимптомно; выявляют случайно на рентгенограммах в виде очага деструкции, иногда окружённого склеротическим ободком. На фоне очага деструкции видны трабекулярный рисунок и петрификаты • Лечение — оперативное (экскохлеация опухоли с последующим замещением дефекта кости трансплантатом).

Остеохондрома — встречается часто • Локализация: преимущественно в длинных трубчатых костях (медиальная поверхность проксимального метафиза плечевой, дистальный метафиз бедренной, проксимальный метафиз большеберцовой костей) • Рентгенологическое исследование. Опухоль представлена в виде дополнительной тени, соединённой с костью ножкой, реже широким основанием. Контуры бугристые, неровные. При больших размерах опухоли обнаруживают выраженную деформацию соседних костей • Дифференциальная диагностика — с одиночными и множественными костно-хрящевыми экзостозами. Остеохондрома может малигнизироваться • Лечение — хирургическое.

Остеобластокластома (гигантоклеточная опухоль) возникает в молодом возрасте (у лиц моложе 30 лет), поражает как эпифиз, так и метафиз длинных трубчатых костей • Патоморфология: наряду с одноядерными овальными клетками типа остеобластов обнаруживают многоядерные крупные гигантские клетки типа остеокластов • Формы: литическая, активно-кистозная и пассивно-кистозная • Клиническая картина: боль в области поражения, иногда — гиперемия кожи, деформация кости, возможны патологические переломы • Рентгенологическое исследование. Опухоль имеет вид овального очага просветления. Важным рентгенологическим признаком всех форм остеобластокластомы, отличающим её от туберкулёзных поражений кости, служит отсутствие остеопороза • Дифференциальная диагностика: исследует исключить дисплазии (хондрома, хондробластома, фиброзная дисплазия и др.) • Лечение остеобластокластом хирургическое. Щадящая резекция кости с удалением опухоли и одномоментной костной пластикой (ауто-, гомотрансплантаты либо замещение метилметакрилом) — метод выбора. При поражении опухолью позвоночника применяют лучевую терапию.

Остеоид-остеома. Одни авторы рассматривают остеоид-остеому как хронический очагово-некротический негнойный остеомиелит, другие относят остеоид-остеому к опухолям • Частота. Остеоид-остеому выявляют у лиц молодого возраста (11–20 лет), мужчины болеют в 2 раза чаще. Обычно остеоид-остеома — солитарная опухоль, локализующаяся в любом отделе скелета (чаще в длинных трубчатых костях). На первом месте по частоте поражения стоит бедренная кость, затем большеберцовая и плечевая кости • Клиническая картина. Боли, особенно по ночам, локализованные, усиливающиеся при надавливании на очаг. Кожные покровы без изменений. При локализации опухоли на нижних конечностях — хромота. Рентгенографически выявляют очаг деструкции костной ткани овальной формы с чёткими контурами. Вокруг очага — зона остеосклероза за счёт периостальных и в меньшей степени эндостальных изменений. Для уточнения характера поражения и более чёткого выявления очага показана КТ. Дифференциальную диагностику при остеоид-остеоме проводят с костным абсцессом Броди • Лечение хирургическое. После радикального удаления, как правило, остеоид-остеома не рецидивирует.

Остеома — одна из наиболее морфологически зрелых доброкачественных опухолей скелета, происходящая из остеобластов. Диагностируют чаще в детском возрасте, иногда бывает случайной рентгенологической находкой • Виды: компактная и губчатая. Губчатая остеома чаще локализуется в трубчатых костях. Компактная остеома может локализоваться в костях свода черепа, придаточных пазухах. Рентгенодиагностика остеом не представляет трудностей. Компактная остеома даёт однородную бесструктурную интенсивную тень. Губчатая остеома трубчатой кости по мере роста смещается в сторону от сустава; на всём протяжении прослеживается истончённый кортикальный слой. Опухоль имеет трабекулярную структуру. Рост опухоли экзофитный • Лечение — удаление опухоли с участком здоровой костной ткани и надкостницей.

Гемангиома — врождённая аномалия, при которой пролиферация клеток эндотелия приводит к образованию скоплений, напоминающих опухоль; из костей наиболее часто поражается позвоночник: в теле 1–2 позвонков выявляют разрастание капилляров или кавернозных полостей с частичной деструкцией • Клиническая картина: незначительные боли, усиливающиеся при надавливании на остистый отросток, движении, длительном сидении или хождении • Рентгенологическое исследование: исчерченность костной ткани, в поздних стадиях — склероз тела позвонка и компрессия • Лечение — разгрузка позвоночника: ношение жёсткого корсета, лучевая терапия, при компрессии спинного мозга — ламинэктомия.

МКБ-10 • D16 Доброкачественное новообразование костей и суставных хрящей

Код вставки на сайт

Опухоли костей доброкачественные

Хондрома — опухоль детского и юношеского возраста. Вовлекаются чаще короткие трубчатые кости кисти и стопы. К хондромам следует относиться как к потенциально злокачественным опухолям. Хондромы разделяют на энхондромы и экхондромы • Энхондрома — опухоль, располагающаяся внутри кости. В центре вздутого одиночного очага — гомогенное просветление неправильной округлой или овальной формы с чёткими контурами. На его однородном фоне обнаруживают единичные тени очагов обызвествления хряща •

Экхондрома — опухоль, исходящая из кости и растущая в сторону мягких тканей. На фоне уплотнения мягких тканей выявляют участки обызвествления различных размеров и интенсивности. Границы опухоли и её основание обнаруживают с трудом • Клиническая картина. Чаще поражаются фаланги пальцев кисти и стопы, плюсневые, предплюсневые и пястные кости, реже — бедренные и плечевые кости. Характерны постепенно развивающаяся припухлость, при близком расположении к суставу — артралгии, явления синовита. Энхондрома может трансформироваться в хондросаркому: при этом ускоряется рост опухоли, появляются боли, возникают участки обызвествления опухоли и накопление изотопа при сцинтиграфии. Для уточнения диагноза показана биопсия опухоли • Лечение хондром только хирургическое — экскохлеация опухоли, резекция кости с костной пластикой. При подозрении на малигнизацию — сегментарная резекция поражённой кости.

Хондробластома — редкая опухоль, составляет 1–1,8% первичных опухолей кости (10% всех опухолей скелета). Возникает преимущественно в детском и юношеском возрасте. Излюбленная локализация — длинные трубчатые кости. Поражает эпифизы и метафизы (проксимальный и дистальный отделы бедренной кости, проксимальные отделы большеберцовой и плечевой костей), реже — кости таза и лопатки • Клиническая картина. Превалирует боль, отмечается небольшая припухлость, иногда ограничение движений в суставе и гипотрофия мышц • Диагностика. Рентгенологически определяют неоднородный очаг деструкции округлой или овальной формы. Дифференциальную диагностику хондробластомы проводят с солитарной энхондромой и литической формой остеобластокластомы • Лечение хондробластомы хирургическое (кюретаж), однако, учитывая возможность малигнизации, рекомендуют резекцию кости.

Хондромиксоидная фиброма — безболезненная доброкачественная опухоль. Её метафизарное эксцентрическое расположение в длинной трубчатой кости с истончением и вздутием кортикального слоя напоминает хондробластому. Чаще возникает в возрасте до 30 лет • Клинические проявления минимальны; длительное время протекает бессимптомно; выявляют случайно на рентгенограммах в виде очага деструкции, иногда окружённого склеротическим ободком. На фоне очага деструкции видны трабекулярный рисунок и петрификаты • Лечение — оперативное (экскохлеация опухоли с последующим замещением дефекта кости трансплантатом).

Остеохондрома — встречается часто • Локализация: преимущественно в длинных трубчатых костях (медиальная поверхность проксимального метафиза плечевой, дистальный метафиз бедренной, проксимальный метафиз большеберцовой костей) • Рентгенологическое исследование. Опухоль представлена в виде дополнительной тени, соединённой с костью ножкой, реже широким основанием. Контуры бугристые, неровные. При больших размерах опухоли обнаруживают выраженную деформацию соседних костей • Дифференциальная диагностика — с одиночными и множественными костно-хрящевыми экзостозами. Остеохондрома может малигнизироваться • Лечение — хирургическое.

Остеобластокластома (гигантоклеточная опухоль) возникает в молодом возрасте (у лиц моложе 30 лет), поражает как эпифиз, так и метафиз длинных трубчатых костей • Патоморфология: наряду с одноядерными овальными клетками типа остеобластов обнаруживают многоядерные крупные гигантские клетки типа остеокластов • Формы: литическая, активно-кистозная и пассивно-кистозная • Клиническая картина: боль в области поражения, иногда — гиперемия кожи, деформация кости, возможны патологические переломы • Рентгенологическое исследование. Опухоль имеет вид овального очага просветления. Важным рентгенологическим признаком всех форм остеобластокластомы, отличающим её от туберкулёзных поражений кости, служит отсутствие остеопороза • Дифференциальная диагностика: исследует исключить дисплазии (хондрома, хондробластома, фиброзная дисплазия и др.) • Лечение остеобластокластом хирургическое. Щадящая резекция кости с удалением опухоли и одномоментной костной пластикой (ауто-, гомотрансплантаты либо замещение метилметакрилом) — метод выбора. При поражении опухолью позвоночника применяют лучевую терапию.

Остеоид-остеома. Одни авторы рассматривают остеоид-остеому как хронический очагово-некротический негнойный остеомиелит, другие относят остеоид-остеому к опухолям • Частота. Остеоид-остеому выявляют у лиц молодого возраста (11–20 лет), мужчины болеют в 2 раза чаще. Обычно остеоид-остеома — солитарная опухоль, локализующаяся в любом отделе скелета (чаще в длинных трубчатых костях). На первом месте по частоте поражения стоит бедренная кость, затем большеберцовая и плечевая кости • Клиническая картина. Боли, особенно по ночам, локализованные, усиливающиеся при надавливании на очаг. Кожные покровы без изменений. При локализации опухоли на нижних конечностях — хромота. Рентгенографически выявляют очаг деструкции костной ткани овальной формы с чёткими контурами. Вокруг очага — зона остеосклероза за счёт периостальных и в меньшей степени эндостальных изменений. Для уточнения характера поражения и более чёткого выявления очага показана КТ. Дифференциальную диагностику при остеоид-остеоме проводят с костным абсцессом Броди • Лечение хирургическое. После радикального удаления, как правило, остеоид-остеома не рецидивирует.

Остеома — одна из наиболее морфологически зрелых доброкачественных опухолей скелета, происходящая из остеобластов. Диагностируют чаще в детском возрасте, иногда бывает случайной рентгенологической находкой • Виды: компактная и губчатая. Губчатая остеома чаще локализуется в трубчатых костях. Компактная остеома может локализоваться в костях свода черепа, придаточных пазухах. Рентгенодиагностика остеом не представляет трудностей. Компактная остеома даёт однородную бесструктурную интенсивную тень. Губчатая остеома трубчатой кости по мере роста смещается в сторону от сустава; на всём протяжении прослеживается истончённый кортикальный слой. Опухоль имеет трабекулярную структуру. Рост опухоли экзофитный • Лечение — удаление опухоли с участком здоровой костной ткани и надкостницей.

Гемангиома — врождённая аномалия, при которой пролиферация клеток эндотелия приводит к образованию скоплений, напоминающих опухоль; из костей наиболее часто поражается позвоночник: в теле 1–2 позвонков выявляют разрастание капилляров или кавернозных полостей с частичной деструкцией • Клиническая картина: незначительные боли, усиливающиеся при надавливании на остистый отросток, движении, длительном сидении или хождении • Рентгенологическое исследование: исчерченность костной ткани, в поздних стадиях — склероз тела позвонка и компрессия • Лечение — разгрузка позвоночника: ношение жёсткого корсета, лучевая терапия, при компрессии спинного мозга — ламинэктомия.

МКБ-10 • D16 Доброкачественное новообразование костей и суставных хрящей

Остеобластокластома, гигантоклеточная опухоль

Термин «остеобластокластома» был предложен А. В. Русаковым в 1959 году. В Международной гистологической классификации первичных опухолей и опухолеподобных заболеваний костей принят термин «гигантоклеточная опухоль».

До настоящего времени существуют различные наименования гигантоклеточной опухоли: гигантоклеточная опухоль типа эпулида, бурая опухоль, гигантома, гигантоклеточная саркома, остеокластома, местная фиброзная остеодистрофия.

В этиологии данной опухоли, по мнению ряда авторов, существенную роль играет травма кости. Гигантоклеточные опухоли относят к истинным опухолям — бластомам. В настоящее время и хирургами, и патологоанатомами данные опухоли признаны доброкачественными, хотя и склонными к рецидивированию. Это привело к замене терминов «гигантоклеточная саркома», «гигантоклеточная опухоль» термином «гигантома». Гигантоклеточная опухоль может принимать саркоматозное строение.

Остеобластокластома является доброкачественной остеогенной опухолью. Возникает в челюстных костях. Опухоль развивается преимущественно у лиц молодого возраста, чаще у женщин 11–30 лет. По данным Ю. И. Бернадского, остеобластокластомы составляют 20,7 % от числа опухолей костей лица.

Остеобластокластома может располагаться по периферии кости и в толще костной ткани. При локализации на альвеолярном отростке челюсти её рассматривают как гигантоклеточный эпулид. В нижней челюсти опухоль чаще всего выявляется в области премоляров и моляров, в верхней челюсти — в области премоляров. К редким локализациям относится поражение скуловой кости.

Остеобластокластома— клиника образования

Незаметно для больного появляется равномерное утолщение на одном из участков нижней или верхней челюсти, часто безболезненное. Рост опухоли продолжается в течение 3–10 лет, но иногда бывает и более интенсивным.

При пальпации образования его плотные участки чередуются с размягчёнными. Форма его выпуклая, куполообразная, иногда происходит истончение стенок челюсти, что проявляется в виде симптома Дюпюитрена (крепитация). Зубы в зоне образования подвижны, электровозбудимость их понижена, в очаге поражения отмечается резорбция корней зубов на 1/3 длины. Слизистая над опухолью либо не изменена, либо слегка анемична, бывает расширена венозная сеть слизистой оболочки в области опухоли.

При возникновении одонтогенного воспалительного процесса превалируют признаки острого воспаления. Диагноз может быть установлен при комплексном клинико-рентгенологическом исследовании.

На основании клинико-рентгенологических данных и морфологической картины различают три основные формы остеобластокластом: ячеистую, кистозную, литическую.

Ячеистая форма чаще наблюдается в зрелом и пожилом возрасте, характеризуется очень медленным развитием. При обследовании больного определяется плотная припухлость с бугристой поверхностью, отграничить опухоль от здоровых участков кости клинически не удаётся; челюсть часто имеет веретенообразную форму. Зубы, расположенные в зоне опухоли, редко меняют своё положение. Электровозбудимость пульпы интактных зубов не нарушена. Слизистая оболочка, покрывающая опухоль, несколько анемична.

При кистозной форме опухоли первыми симптомами заболевания в большинстве случаев являются жалобы на зубную боль. При пальпаторном обследовании отдельные участки опухоли податливы при надавливании (симптом «пергаментного хруста»); истончённая кость над опухолью имеет гладковыпуклую, куполообразную форму.

Литическая форма встречается редко, чаще в детском и юношеском возрасте, и составляет 10 % от всех остеобластокластом челюстей. Развитие данной формы остеобластокластомы происходит довольно быстро. В ряде случаев первый признак развивающейся опухоли — боль. При истончении кортикального слоя, наряду с самостоятельными болями в покое, появляется боль при пальпации. Венозная сеть сосудов слизистой оболочки, покрывающей опухоль, расширена. Зубы нередко смещаются и

становятся подвижными, электоровозбудимость пульпы понижается. В области поражения могут происходить патологические переломы челюсти; при локализации на верхней челюсти возможно прорастание в верхнечелюстную пазуху, носовую полость и другие кости лицевого скелета. При пункции образования обнаруживается жидкость бурого или желтоватого цвета, что связано с распадом эритроцитов и образованием гемосидерина, иногда с кровью. Пунктат не включает в себя кристаллов холестерина, что обычно встречается при кисте.

Остеобластокластома — рентгенологическая картина

Рентгенологически при ячеистой форме опухоли на месте очага поражения отмечается тень от множества мелких и более крупных полостей или ячеистых образований, отделённых друг от друга костными перегородками различной толщины. Реакции со стороны надкостницы не наблюдается. Картина во многом сходна с рентгенологической картиной амелобластомы.

Кистозная форма на рентгенограмме напоминает одонтогенную кисту челюсти и амелобластому. Отличие кистозной формы амелобластомы в том, что её граница с костью нередко имеет мелкофестончатые очертания в виде чрезвычайно маленьких бухточек.

При литической форме остеобластокластомы опухоль даёт бесструктурный очаг просветления.

Остеобластокластома — макроскопическая картина

Макроскопически опухоль имеет пёстрое строение: участки бурого цвета перемежаются с участками красно-серого цвета и желтоватыми полями некроза. Зона фиброзной ткани имеет белесоватую окраску. В толще опухоли различают одиночные или множественные мелкие полости, содержащие кровянистую бурую жидкость. Встречаются очаги оссификации. В периферических отделах опухоли может наблюдаться костеобразование в виде уплотнений. Иногда опухоль солидная, без полостей.

Остеобластокластома — микроскопическая картина

Микроскопически в остеобластокластоме различают большое количество мелких, слегка вытянутых клеток с округлым ядром (типа остеобластов), среди которых определяются массивные скопления гигантских многоядерных клеток (остеокластов). В одноядерных клетках отмечаются митозы, в многоядерных они отсутствуют. Форменные элементы опухоли

представлены также фибробластами и ксантомными клетками. Участки кровоизлияний подвергаются макрофагальной реакции соответствующими фагоцитарными клетками.

В некоторых участках опухоли обнаруживаются островки остеоидной ткани. Опухоль насыщена распавшимися эритроцитами и имбибирована кровяным пигментом — гемосидерином, который придаёт ей бурую окраску. Наличие последнего и множественных кровоизлияний, часто в виде кровяных кист, обусловлено особенностью кровотока в опухоли.

Кровь в остеобластокластоме циркулирует вне сосудистого русла по межтканевым щелям. Отсутствие эндотелия позволяет ей проникать в ткань опухоли и скапливаться там. При этом форменные элементы крови разрушаются, образуя скопление гемосидерина. Иногда в опухоли может обнаруживаться обилие фиброзной ткани.

Остеобластокластома — дифференциальная диагностика

Остеобластокластому (кистозная и ячеистая формы) необходимо дифференцировать с амелобластомой и радикулярной кистой, литическую форму — с остеогенной саркомой (в

отличие от остеолитической саркомы в остеобластокластоме отмечаются истончение и вздутие коркового слоя челюсти) и фиброзной остеодисплазией (характерен медленный рост и сохранение на рентгенограмме непрерывности коркового слоя челюсти), фибромиксомой, центральными фибромами челюстей.

Клинико-рентгенологическое обследование без гистологического сопоставления бывает недостаточным для установления точного диагноза остеобластокластомы. Частота расхождения клинического диагноза с патогистологическим составляет 30%; наиболее частые расхождения возникают при дифференцировании остеобластокластомы с амелобластомой — 16 %

Остеобластокластома — лечение

Лечение остеобластокластом челюстей — хирургическое. При кистозной и ячеистой формах обычно достаточно тщательного выскабливания очага поражения. Если опухоль занимает значительные участки челюстной кости, возможно проведение резекции нижней челюсти, при необходимости — с одномоментной костной пластикой. При литической форме чаще используется частичная резекция челюсти без нарушения непрерывности нижнечелюстной кости (континуитальная резекция) или резекция фрагмента челюсти с одномоментной костной пластикой. Лучевая терапия не даёт достаточного лечебного эффекта. Однако данный метод лечения назначается больным, которым любое оперативное вмешательство

противопоказано по общесоматическому статусу. Обычно используют короткофокусную рентгенотерапию, дистанционную гамма-терапию, тормозное и электронное излучение высоких энергий. Средняя доза облучения колеблется в пределах 30–50 Гр/кг. Прогноз лечения благоприятный, однако возможность малигнизации и метастазирования опухоли при доброкачественном характере новообразования не исключается. К рецидивам опухолевого процесса обычно приводит неправильная лечебная тактика.