что такое бубонная чума в 2020 последние новости

Возвращение мора На границе с Россией вспышка смертельной бубонной чумы. Чем это грозит россиянам?

В Монголии и Китае зафиксировали вспышки бубонной чумы — опасного заболевания, которое в прошлом уносило миллионы жизней. Пока что заразились всего три человека, однако власти предпринимают все необходимые меры по сдерживанию потенциальной эпидемии. В массовом сознании чума ассоциируется со смертоносной «черной смертью», терроризировавшей средневековую Европу. «Лента.ру» рассказывает, представляет ли чума реальную опасность для современного мира и стоит ли опасаться новой ужасной пандемии.

Тень величия

Несмотря на то что чуму часто называют болезнью прошлого, она продолжает существовать и представляет угрозу для определенных групп населения, например, жителей Африки. Врачи классифицируют ее как вновь возникающую болезнь, то есть для нее характерно повторное появление активных очагов и распространение по территориям, где она уже присутствовала ранее. Как правило, чума ограничена ареалом распространения возбудителя.

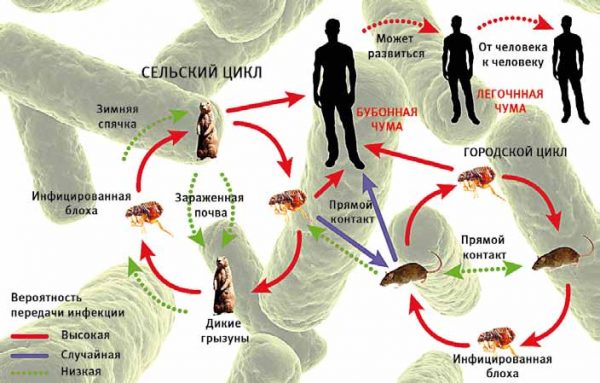

Африканцы подвергаются большому риску, поскольку им приходится жить бок о бок с грызунами, а повальная бедность вкупе с суевериями препятствуют получению квалифицированной медицинской помощи. Однако болезнь, как и в прошлом, способна за короткое время распространяться на большие расстояния из-за того, что грызуны с блохами могут залезать в сумки и контейнеры.

Развитие медицины, правил гигиены и появление антибиотиков прогнали «черную смерть» на задворки цивилизации, а новые вспышки — это вполне заурядные случаи, происходящие год от года и успешно сдерживаемые врачами.

Во второй половине XX века вспышки чумы значительно сократились, хотя очаги заболевания до сих пор остаются в развивающихся странах. В этот период чума была зарегистрирована примерно в сорока странах, при этом, согласно данным ВОЗ, с 1987 по 2001 год опасная бактерия заразила около 40 тысяч человек, из них умерли примерно три тысячи. С 2010 по 2015 год сообщалось о 3248 случаях заражения, погибших — 584 человека.

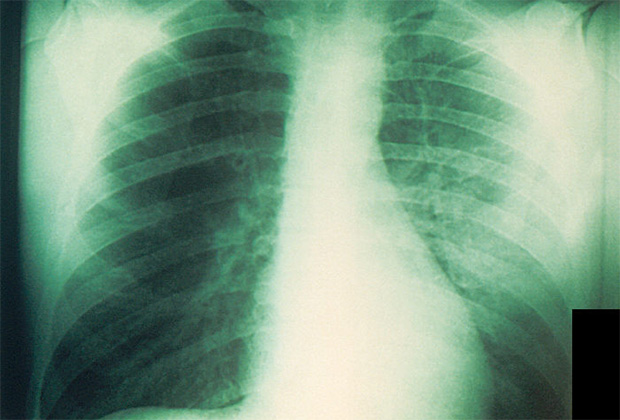

В большинстве случаев болезнь, передавшаяся через блох, проходила в бубонной форме, однако в некоторых случаях развивалась более опасная легочная форма. Примерно половина случаев приходится на людей 12-45 лет, и мужчины заражаются чаще, чем женщины. Инкубационный период заболевания — от одного дня до недели, а смертность при отсутствии лечения достигает 30-60 процентов при бубонной форме и ста процентов при легочной форме.

Обители «черной смерти»

Ежегодно от чумы умирает менее 200 человек, что на порядки меньше, чем от гриппа. Кроме того, чаще всего гибель наступает из-за отсутствия лечения. Сами вспышки ограничены определенной местностью — это далекие от цивилизации районы Африки, некоторые страны Центральной и Южной Америки, а также Индия и Монголия. Самые эпидемиологически неблагоприятные территории находятся в Демократической Республике Конго, Мадагаскаре и Перу. На Мадагаскаре вспышки бубонной чумы происходят каждый год, в период от сентября до апреля.

Материалы по теме

Разрушитель городов

В 2017 году на острове произошла довольно крупная вспышка чумы, при этом болезнь выбралась за пределы эндемичных районов, где обычно живут возбудители инфекции. Лишь с августа по октябрь заразились около двух тысяч человек и более двухсот умерло. Доминирующей формой оказалась крайне опасная легочная форма заболевания. Усилиями ВОЗ и других международных организаций здравоохранения удалось не допустить проникновения чумы в другие страны. Врачи внимательно следили за состоянием здоровья контактирующих с больными людьми, проводили профилактические курсы антибиотиков и усилили скрининг потенциально больных в международных аэропортах страны.

Иногда, правда, чума затрагивает и страны Запада. В США чумная палочка ежегодно инфицирует от 5 до 15 человек, при этом большинство случаев смерти приходится на Нью-Мексико — штат, известный своим пустынным и засушливым климатом. Естественные резервуары патогена в США — луговые собачки и скалистые суслики. Блохи, обитающие на диких животных, могут перепрыгнуть на домашних питомцев, что повышает риск заражения человека.

В России неблагоприятными районами являются территории Республики Алтай, Астраханская область, а также те, что граничат с Казахстаном, Монголией и Китаем. Высокому риску заражения подвергается около 20 тысяч человек, живущих вблизи природных очагов заболевания.

Чума не пройдет

Вакцина от чумы, создающая временный иммунитет, существует, однако из-за редких вспышек ее проводят, как правило, только ученым и врачам, работающим с Yersinia pestis, и непосредственно контактирующим с ее переносчиками; и тем, кто живет в районах естественного ареала обитания источников возбудителя инфекции. Для прививки изначально использовались мертвые бактерии, однако против легочной формы чумы применяют живые и белковые вакцины. Если же человек уже заболел, то главным способом лечения остаются антибиотики — стрептомицин, тетрациклин и другие.

Есть несколько факторов, сдерживающих пандемию в современном мире. Главным можно считать высокий уровень гигиены, когда возможность контакта с переносчиками возбудителя сводится к минимуму. Именно поэтому вспышки происходят в отдаленных регионах, а случаи заболевания чумой в городах достаточно редки. Вместе с тем инфекция на других людей практически не распространяется. Исключение составляет лишь легочная форма, передающаяся воздушно-капельным путем.

Другим фактором является своевременное лечение антибиотиками. Наконец, чтобы эпидемия возникла, требуется, чтобы большое количество грызунов-переносчиков с блохами заразилось чумной палочкой. Тогда свою роль сыграют антисанитарные условия, облегчающие контакты насекомых с людьми. Если вспышка случилась, то эффективным методом сдерживания остается планомерное уничтожение грызунов.

Врачи обычно рекомендуют воздержаться от поездок в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, поскольку прививки от чумы путешественникам обычно не ставят. Впрочем, тяжелые и стремительно развивающиеся симптомы позволяют достаточно быстро выявлять больных, не распространяя инфекцию через границы стран. Поэтому крайне маловероятно, что зараженные бубонной чумой люди, приехавшие из-за рубежа, могут вызвать эпидемию в России, как это случилось с коронавирусной инфекцией, всегда передающейся воздушно-капельным путем.

Однако стоит отметить, что, как и в случае других бактериальных инфекций, существует опасность развития резистентности к антибиотикам, когда появляются неуязвимые к лекарствам штаммы. Первый случай антибиотикоустойчивости Yersinia pestis был зафиксирован на Мадагаскаре в 1995 году. Но такие штаммы вряд ли опаснее, чем более распространенные золотистый стафилококк и Klebsiella pneumoniae, которые рассматриваются как реальная угроза международному здравоохранению.

Бубонная чума в Китае 2020

В последних новостях СМИ объявили о новой опасности, пришедшей на смену коронавирусу. Речь идет о бубонной чуме, случай заражения которой, зафиксирован на территории Китая в июле 2020 года.

Что такое бубонная чума

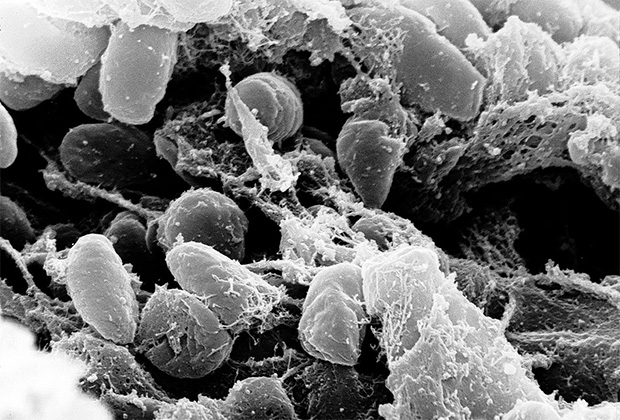

Бубонная чума — форма острого природно-очагового заболевания, спровоцированного бактерией Yersinia pestis, переносчиком которой являются насекомые, паразитирующие на теле мелких грызунов (сурков, крыс, сусликов).

Главным клиническим симптомом является наличие чумного бубона. Выявляется в ходе диагностических мероприятий, включающих в себя исследование биологических материалов (ПЦР, бактериальный посев и микроскопия). Серологические методы практически не применяются в связи с их невысокой эффективностью.

Лечение, которое проводится в условиях карантина, подразумевает использование антимикробной этиотропной терапии, симптоматической методики и массивной дезинтоксикации. В тяжелых случаях прибегают к оперативному вмешательству.

Основными факторами риска заражения специалисты называют:

Кроме того, опасность угрожает участникам археологических экспедиций, вскрывающим древние могилы, медицинскому персоналу, животноводам, туристам, пастухам, сотрудникам зоопарков и международных аэровокзалов. Бубонная чума чаще всего поражает взрослых мужчин, детей и подростков в возрасте до 20 лет.

Бубонная чума в Китае в 2020 году

В начале июля 2020 года Китай столкнулся с новой угрозой эпидемиологического характера: на территории, граничащей с Монгольской Республикой, был клинически подтвержден случай заражения бубонной чумой. К сожалению, он стал не единственным, поэтому власти региона вынуждены были ввести ограничительные меры и полностью закрыть город Баян-Нур для въезда и выезда.

Как стало известно из последних новостей, инфицированным оказался скотовод, которого сразу же госпитализировали. По сведениям комитета здравоохранения КНР, мужчина посещал эпидемиологический очаг, где вероятно и заразился. В стране объявлен третий уровень опасности и введены меры профилактики дальнейшего распространения инфекции в виде новых запретов.

Напомним, что ранее опасная инфекция проявила себя в Западной Монголии, имеющей общую границу с Российской Федерацией. Тогда в стационар попали сразу двое больных — женщина и мужчина. Состояние молодого человек удалось стабилизировать, а вот в отношении девушки пришлось проводить срочные реабилитационные мероприятия.

Оба пациента накануне употребляли в пищу мясо сурка, не прошедшее термическую обработку. Перед госпитализацией зараженные люди имели прямой контакт с несколькими десятками человек, косвенный – с 400-500.

Российские медики призывают граждан РФ сохранять спокойствие, уверяя, что на территорию страны инфекция не проникнет.

Что касается восточных государств, то подобные вспышки там далеко не редкость и местные медики научились их подавлять, не допуская дальнейшего распространения чумы.

Причины возникновения единичных случаев всегда классические. Основным источником заражения выступают мелкие грызуны, а также кровососущие насекомые. При контакте с ними в регионах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой никогда нельзя исключать вероятность инфицирования. В связи с этим власти на местах призывают использовать защитные средства при разделке тушки, а также избегать употребления в пищу сырого мяса.

Симптомы бубонной чумы в 2020 году

Бактерии Yersinia pestis представляют смертельную опасность для человека. Характерным признаком бубонной чумы является воспаление лимфатических узлов. При острой форме заболевания инкубационный период длится всего 2-3 дня, а по его окончании больной чувствует сильное недомогание, сопровождающееся специфическими симптомами болезни.

Основными считаются следующие признаки:

Диагностировать бубонную чуму довольно просто. Помимо общей симптоматики у больных хорошо заметно присутствие небольших красных пятен, которые локализуются в местах укусов насекомых или мелких животных. Со временем пятно увеличивается в размерах, пораженные участки заполняются кровью и гноем. Формируется пустула, которая спустя некоторое время лопается.

С приближением этого момента у пациента появляются признаки, характерные для рассматриваемой формы болезни:

Со временем возбуждение сменяется адинамией, появляется апатия, кожная сыпь, нарушения сердечного ритма, явная тахикардия, падение артериального давления продолжается. У человека развивается тахипноэ (учащенное поверхностное дыхание), количество выделяемой урины резко сокращается вплоть до анурии.

Заболевание провоцируется только определенной бактерией, но существует несколько факторов риска, способных существенно ослабить защитные силы организма:

В организм человека бацилла попадает после контакта с дикими животными, особенно погибшими. Переносчиками бактерии могут стать и блохи, обитающие в шерсти домашних питомцев (собак, кошек). От человека к человеку инфекции переходит через слюну или кашель.

Как лечат бубонную чуму

Все больные с характерными симптомами немедленно госпитализируются в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) боксового типа или в инфекционное отделение местного стационара. Все принадлежащие пациенту предметы, в том числе одежда, белье, посуда, а также его выделения подвергаются дезинфекции и специальной обработке в обязательном порядке. Медперсонал, контактирующий с больными, обязан использовать противочумные костюмы.

Лечение бубонной чумы основано на применении антибактериальной терапии, включающей в себя препараты стрептомициновой и тетрациклиновой группы, которые вводятся внутрь бубонных новообразований либо внутримышечно.

Также врач может назначить следующие виды медикаментов:

Продолжительность лечения антибиотиками — не менее 10 суток либо до двух дней после устранения симптомов лихорадки.

Параллельно проводится симптоматическая терапия, направленная на купирование симптоматики и облегчение состояния больного.

Также назначается комплекс сорбционных (с применением сорбентов) и противоаллергических мероприятий. С целью нормализации состояния желудочно-кишечного тракта пациенты принимают пробиотики и пищеварительные ферменты.

Выздоровление должно быть подтверждено тремя отрицательными результатами бактериологических исследований. Но и в этом случае пациент остается в стационаре еще на месяц и только по истечении этого срока выписывается домой. После полного излечения он в течение трех месяцев находится на диспансерном учете у врача-инфекциониста.

Важно понимать, что лечение вне стационара несет опасность не только для самого больного, но и для окружающих его людей, поскольку возрастет вероятность массового заражения, что спровоцирует эпидемию бубонной чумы. При появлении признаков опасной патологии следует немедленно обратиться за медицинской помощью и пройти полный курс терапии.

Последние новости 2020 года сообщают, что власти Китая пока контролируют ситуацию, не допуская дальнейшего распространения инфекции. При этом всем жителям, а также гостям неблагополучных регионов рекомендуется соблюдать меры профилактики и не употреблять в пищу сырое мясо диких животных.

Бубонная чума: история, лечение, новая угроза

Не успел мир привыкнуть к коронавирусу, как грянула новая напасть: в Китае внезапно зафиксировали случаи заражения бубонной чумой. Страшное заболевание подтвердилось у скотовода во Внутренней Монголии – автономном районе на севере Китая, граничащем с Монголией и Россией. По данным комитета здравоохранения города Баян-Нур, зараженный мужчина до этого бывал в эпидемиологическом очаге бубонной чумы. Сейчас его состояние оценивается как стабильное, а в городе объявлен третий уровень эпидемиологического предупреждения. По словам местных властей, существует угроза распространения заболевания среди местных жителей. В качестве мер предосторожности людям не рекомендуют охотиться на диких животных, избегать мест обитания грызунов, которые являются переносчиками чумы, а при первых случаях недомогания (особенно при высокой температуре) немедленно обращаться к врачам.

Кроме того, за два дня до описанного случая в Западной Монголии (монгольском регионе, граничащем с российской Республикой Алтай) были выявлены сразу двое зараженных бубонной чумой. Ими оказались 27-летний мужчина и девушка, возраст которой неизвестен, ее состояние врачи оценивают как критическое. Сообщается, что к моменту появления первых симптомов болезни девушка напрямую контактировала как минимум с 60 людьми, а косвенно – с более чем 400. Как сообщили местные врачи, все потенциально зараженные помещены на карантин, а город Ховд, где все это случилось, закрыт для въезда и выезда.

Грозит ли миру новая эпидемия чумы? Каковы симптомы этой болезни и можно ли ее вылечить? Об этом читайте в нашем материале.

Что такое бубонная чума и откуда она взялась?

Чуму или, как ее часто называют в литературе, «черную смерть» принято связывать с эпохой Средневековья. Действительно, для той эпохи это была катастрофа вселенского масштаба. Чума унесла около 25 миллионов человеческих жизней, ее очаги то и дело возникали по всему свету – то в Европе, то в Азии, то в Африке. В Средние века с их почти полным отсутствием гигиены и огромным количеством грызунов в городах и деревнях чума, как того и следовало ожидать, получила наибольшее распространение. Однако появилась она гораздо раньше.

Возбудителем чумы является чумная палочка (лат. Yersinia pestis). Ее в июне 1894 года независимо друг от друга открыли двое ученых – швейцарский и французский бактериолог Александр Йерсен и японский врач Китасато Сибасабуро. Фрагменты генома возбудителя чумы встречаются в ископаемых останках от начала 3 до начала 1 тысячелетия до н.э.

Чума представляет собой острое природно-очаговое инфекционное заболевание, основными симптомами которого являются лихорадка, воспаление лимфоузлов, легких и других внутренних органов. Часто чума сопровождается развитием сепсиса. Для болезни характерна высокая летальность и крайне высокая заразность.

Почему чума «бубонная»?

Как правило, под «черной смертью» понимают именно бубонную чуму – эта форма была наиболее распространена во времена Средневековья. Ее переносчиками чаще всего становятся блохи, паразитирующие на крысах и других грызунах и способные переходить на человека. Основные симптомы бубонной чумы – воспаленные и болезненные лимфоузлы, или «бубоны», от которых она и получила свое название. Они образуются на теле человека после укуса блохи или в некоторых случаях – инфицированной крысы или другого животного.

Чаще всего бубоны появляются в области паха, на шее или подмышками. Помимо этого болезнь характеризуется высокой температурой, лихорадкой и ярко выраженной интоксикацией. Инкубационный период при бубонной чуме составляет 2–6, реже от 1 до 12 дней.

Следы бубонной чумы мы можем найти и в древних медицинских источниках (например, несколько случаев бубонной чумы в Ливии, Сирии и Египте встречаются в описаниях I века н. э. и ранее), и даже в Библии. Так, в первой книге Царств описывается война израильтян с филистимлянами, где последние, одержав очередную победу, захватили ковчег завета Господня со священными реликвиями евреев. Однако в какой бы город они ни привозили ковчег, его тут же поражала страшная болезнь:

«И отяготела рука Господня над Азотянами, и Он поражал их и наказал их мучительными наростами, в Азоте и в окрестностях его. 1 Цар. 5:6».

Как лечили чуму в Средние века?

При своей высокой смертности бубонная чума не всегда была приговором для человека: некоторые люди выздоравливали спонтанно. Впрочем, происходило это довольно редко. Бубонная чума часто осложнялась чумной пневмонией и переходила в легочную форму, после чего инфекция могла распространяться воздушно-капельным путем. При худшем сценарии бубонная чума переходит в септическую, в результате чего развивается чумная бактериемия. В этом случае заразиться можно как при непосредственном контакте с телом больного, так и через блох.

Однако в Средние века об этом еще ничего не знали. Основным методом борьбы с распространением инфекции тогда был огонь. Считалось, что при любой стадии чумы заразиться можно, просто прикоснувшись к вещам больного (или уже покойного) человека, поэтому все его имущество старались как можно скорее сжечь. Проблему это, конечно же, никак не решало. О том, чтобы найти источник болезни, и говорить не приходится: Средние века были временем суеверий, охоты на ведьм и веры в черную магию, поэтому тогдашние жители Европы охотнее поверили бы в проклятье сатаны или гнев бога, ниспосланный на них с небес, нежели в переносящих заразу блох и крыс.

Методы лечения тоже были весьма экзотическими. Врачи того времени знали не так много способов борьбы с чумой (точнее, они думали, что эти действия могут как-то помочь больному). Они вскрывали бубоны, пускали кровь, чем наносили урон не только зараженному, но и себе (ведь риск заражения возрастал в разы), а также применяли пластыри из внутренностей птиц и опиумные компрессы.

Правда, стоит все-таки отдать должное врачам того темного времени: уже тогда доктора носили противочумные костюмы. Этот знаменитый образ чумного доктора хорошо знаком каждому, кто хоть раз выбирал костюм для Хеллоуина. Противочумной костюм представлял собой полный комплект защиты, который носили врачи, чьей обязанностью было лечение больных чумой. Он включал в себя выполненные из вощеной кожи плащ, брюки, перчатки, ботинки, шляпу и, конечно, знаменитую маску в форму клюва. Считалось, что она придавала доктору сходство с древнеегипетским божеством и отпугивала болезнь. Но на самом деле у этого «клюва» было важное практическое предназначение: он защищал врача от страшного чумного смрада, который наполнял города Европы того времени. Кончик маски был заполнен сильно пахнущими травами, а так как доктор для профилактики постоянно жевал чеснок, то у его «носа» была двойная функция – окружающие тоже были защищены от зловонного дыхания врачевателя. А чтобы врач не задохнулся от всего этого обилия ароматов, в «клюве» имелись два вентиляционных отверстиях. Глаза доктора также находились под защитой благодаря стеклянным вставкам. Таким образом, можно сказать, что маска чумного доктора была вполне неплохим прообразом противогаза.

Как лечат бубонную чуму сегодня?

К счастью, со временем медицина далеко продвинулась, и даже такие опасные и тяжелые заболевания, как чума, сегодня поддаются лечению. Сегодня смертность при бубонной чуме при правильном и вовремя начатом лечении составляет всего 5–10 %.

Кстати, именно бубонную форму чумы врачи научились лечить первой. Лечение бубонной чумы стало возможным после изобретения первых противочумных вакцин и сывороток.

Кстати, россияне могут гордиться: первую в мире вакцину против чумы в начале XX века создал наш соотечественник – российский ученый Владимир Хавкин. Он разработал свой препарат из убитых температурой чумных палочек. А живую вакцину против чумы создала и испытала на себе в 1934 году советский бактериолог Магдалина Покровская. Но поскольку чума имеет огромное количество штаммов-возбудителей, выработать антитела от каждого из них просто не представляется возможным. Поэтому сегодня болезнь лечат при помощи антибиотиков. Первым антибиотиком, доказавшим свою эффективность в борьбе с чумой и туберкулезом, стал стрептомицин, открытый американским микробиологом Зельманом Ваксманом.

Таким образом, сейчас вероятность умереть от чумы довольно низкая, самое важное здесь – вовремя начать терапию. Несмотря на масштабные эпидемии в прошлом, сегодня от чумы погибает не более 2500 человек в год, что составляет около 5-7% от всех заразившихся. Вспышки заболевания периодически возникают в странах Азии, Африки и Южной Америки. Бубонная чума на территории России в последний раз была зафиксирована в 2016 году на Алтае, а смертельных случаев не было уже более 100 лет.

Прививка от чумы: кому ее делают?

Для профилактики бубонной чумы сегодня применяется Вакцина чумная живая (Live plague vaccine). Это живая культура вакцинного штамма чумного микроба Yersinia pestis EV, высушенная методом лиофилизации (способ, при котором препарат сначала замораживается, а потом помещается в вакуумную камеру, где происходит возгонка (сублимация) растворителя). Благодаря этой вакцине у человека развивается иммунитет к чуме длительностью до одного года.

Прививка от чумы показана детям от двух лет и взрослым, проживающим на территориях, для которых характерны вспышки данного заболевания. Также прививки необходимо делать тем, кто работает с живыми культурами возбудителя заболевания.

Вакцинацию проводят однократно, возможны различные методы – подкожный, накожный, внутрикожный, ингаляционный или пероральный. Если эпидемическая ситуация в регионе благоприятная, следующую вакцинацию следует проводить не раньше, чем через год, если существует опасность заражения – через полгода. Прививка может спровоцировать у человека различные недомогания, такие, как головная боль, повышение температуры до 38,5°С, тошнота, рвота. Побочный эффект может длиться от 1 до 3 суток.

Всемирная организация здоровья (ВОЗ) не рекомендует проводить вакцинацию населения от чумы, исключение составляют лишь группы повышенного риска (например, сотрудники лабораторий, которые постоянно подвергаются риску заражения, и работники здравоохранения).

Грозит ли нам новая эпидемия чумы?

Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в связи с последними новостями о заразившихся чумой в Китае и Монголии заявил: опасности распространения бубонной чумы в России нет.

«Чума – не коронавирус, поскольку есть вакцина, можно привиться, особенно сотрудники противочумной службы, они себя прививают, население каких-то отдельных районов прививают. И потом, для чумы есть лекарство. Единичные случаи не будут вызывать какого-то распространения, местные врачи знают, как работать с чумой. Это не новая инфекция», – сказал специалист в интервью РИА «Новости».

Малеев добавил, что в России сегодня работают противочумные институт и станции, сотрудники которых ведут отлов сусликов, сурков, мышей и исследуют их на наличие патогена. Он также заметил, что, так как чума является природно-очаговой инфекцией, заразившиеся в Китае и Монголии, вероятно, употребляли в пищу сурков.