что такое блок на шее

Мышечно-тонический синдром

Специалисты реабилитационного центра “Лаборатория движения” помогут в восстановлении функций опорно-двигательного аппарата

Самым частым проявлением дегенеративных патологий позвоночника является мышечно тонический синдром. Длительное и стойкое напряжение мышц, отвечающих за поддержание стабильности позвоночных сегментов, приводит к формированию болезненных «триггерных точек». И только комплексное лечение, направленное на оптимизацию различных звеньев двигательной системы, позволяет существенно облегчить состояние пациента.

Рассказывает специалист ЦМРТ

Дата публикации: 29 Июня 2021 года

Дата проверки: 29 Июня 2021 года

Содержание статьи

Причины мышечно-тонических болевых синдромов

Чрезмерные статические нагрузки и микротравмирование позвоночных структур влечет за собой рефлекторное напряжение мышц, ограничение их подвижности и формирование неоптимального двигательного стереотипа. Основной причиной мышечно-тонического синдрома являются дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника (остеохондроз, межпозвонковые грыжи) и нарушения осанки, связанные с врожденными аномалиями развития и деформацией спинного хребта.

Спровоцировать болезненный мышечный спазм может:

Под воздействием провоцирующих факторов в мышцах происходят биохимические процессы с выделением медиаторов воспаления, вызывающих рефлекторное сокращение мышц.

Симптомы мышечно-тонического синдрома

Основным признаком миотонического синдрома являются глубокие ноющие вертеброгенные боли. Болезненные спазмы, сопровождающиеся уплотнением и отечностью одной или нескольких мышц, существенно ограничивают подвижность. Из-за взаимодействия с нервными рецепторами развивается стойкая болезненность. Та, в свою очередь, усиливает сокращение мышц и замыкает порочный круг: спазм – отек – боль – спазм.

Мышечно-тонический синдром пояснично-крестцового отдела чаще всего становится следствием тяжелых физических нагрузок. Напряжение грушевидной мышцы может повлечь за собой боль в области ягодицы, тазобедренного сустава. В случае сдавливания седалищного нерва возможно онемение одной из конечностей.

Мышечно-тонический синдром шейного отдела проявляется цервикальными болями, болевыми ощущениями в шее, усиливающимися при разгибании и поворотах головы, гиперстезией 4-го и 5-го пальцев руки.

Для мышечно-тонического синдрома грудного отдела характерна болезненность между лопаток и по ходу ребер. Иногда может наблюдаться ощущение жжения и сдавленности в груди, имитирующих проявления сердечных проблем.

Классификация мышечно-тонических синдромов

Существует несколько разновидностей мышечно-тонических болевых синдромов. Они классифицируются в зависимости от локализации:

Помимо вышеперечисленных, патологическим изменениям нередко подвергается трапециевидная, широчайшая грудная, квадратная мышца поясницы, подниматель лопатки. Болевой синдром может быть первичным (охватывающим только спазмированные ткани) и вторичным, локализованным вне зоны повреждения.

Диагностика

Комплекс диагностических мероприятий включает:

Самым информативным, безопасным и безболезненным методом нейровизуализации признана магнитно-резонансная томография. Она дает максимально точную оценку состоянию позвоночника и спинного мозга, позволяет выявить протрузии и межпозвонковые грыжи, определить их размеры и локализацию.

4 МЫШЕЧНЫХ ЗАЖИМА ГОЛОВЫ И ШЕИ, КОТОРЫЕ МЕШАЮТ ВАМ ЖИТЬ.

4 мышечных зажима головы и шеи, на которые стоит обратить внимание, чтобы гармонизировать тело и психику:

😰 Каска неврастеника: волосистая часть головы, лоб, затылок. Симптоматика: ощущение стянутости головы, будто на голове «резиновая плавательная шапочка»; опоясывающие головные боли; нарушение кровообращения мягких тканей головы.

Причины: каска неврастеника характерна для человека современного, живущего в мегаполисе. Она обусловлена дигитальностью мышления, излишней интеллектуализацией – «жизнью в голове». Постоянная концентрация на умственной деятельности, сидячий образ жизни, «нечувствование» собственного тела – все это ведет к тому, что мышцы скальпа спазмируются все больше и больше.

Психологические последствия: шаблонность, ригидность мышления – «носитель» каски неврастеника теряет способность принимать, впитывать новую информацию. Плюс к этому добавляется хроническая усталость и раздражительность.

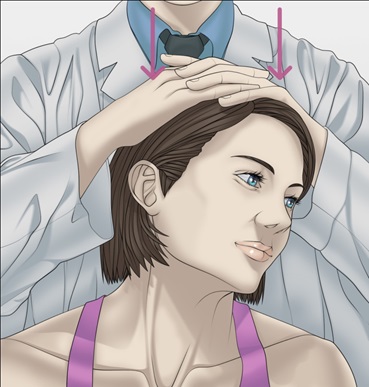

Упражнения: продиагностировать и начать прорабатывать у себя каску неврастеника поможет пальпация и самомассаж со сдвиганием кожи. Целью становится поиск уплотнений, несдвигаемой кожи, бугорков и впадин, болезненных зон, свидетельствующих о наличии каски неврастеника.

😰 Глазной блок: глазодвигательные мышцы, мышцы скальпа и шеи. Симптоматика: бегающий или наоборот статичный взгляд; постоянное наморщивание лба и межбровья; боль, тяжесть, давление в глазах (т.к. сосуды, питающие глаза, пережаты); ухудшение зрения.

Причины: глазной зажим формируется на фоне боязни окружающего мира, в первую очередь социума. Зачастую этот зажим формируется еще в детстве, когда в силу психологических особенностей родителей ребенок постоянно находится в напряжении, боясь совершить оплошность и разочаровать их. Таким образом, человек привыкает контролировать окружающий мир глазами, постоянно приглядываясь к реакциям окружающих на его слова и действия.

Психологические последствия: хроническая тревожность.

Упражнения: для проработки глазного блока подойдет любая деликатная гимнастика для глаз. Фокус внимания во время практики на ощущениях в области глаз и глазодвигательных мышц.

😰 Височно-челюстной зажим. Симптоматика: как правило этот мышечный блок не чувствуется и не осознается. Однако его можно распознать по двум косвенным признакам: во-первых, чаще всего он «идет в паре» с зажимом в руках (кисти, предплечья, плечи); а во-вторых, у человека с ВЧ-зажимом наблюдается зажатая артикуляция – он словно говорит «сквозь зубы».

Причины: является следствием социальной адаптации, а именно запретом на выражение гнева. Гневаясь, но не позволяя себе его проявления, человек рефлекторно сжимает челюсти.

Психологические последствия: в силу того, что гнев подавлен, а эмоциональное напряжение копится, формируется так называемое пассивно-агрессивное поведение. Человек проявляет свое несогласие обходными, манипулятивными путями. Например, хронически опаздывает на работу, становится саркастичным, в кризисных ситуациях принимает позицию жертвы, перекладывая ответственность на других.

Упражнения: для проработки этого зажима хорош самомассаж по такой схеме: плотно прижимаем пальцы рук по обе стороны от челюстных суставов, затем очень-очень медленно открываем рот, а пальцами оказываем противодействие – челюсть движется вниз, а пальцы сдвигают мышцы вверх. Рот открываем до максимума, а затем так же медленно начинаем закрывать рот, а пальцами сдвигать мышцы вниз. Повторяем 5-6 раз с закрытыми глазами. Фокус внимания направляем в область челюстных суставов.

😰 Горловой зажим: мышцы горла, языка, глубокие мышцы шеи, затылка. Симптоматика: ощущение кома в горле; ощущения легкого удушения; постоянное желание сглотнуть; тихая речь.

Причины: горловой зажим – это следствие запрета на плач, крик, обиду, т.е. тоже социально-обусловлен. Может сформироваться как в детстве, так и во взрослом возрасте.

Психологические последствия: в случае долгого «ношения» горлового зажима пропадает способность плакать и вербализовать свои чувства, обиды, мнение. Зачастую исчезает даже способность осознавать свои эмоции. В итоге человек выглядит сдержанным, немногословным, безэмоциональным, но эти характеристики – лишь следствие психической травмы и мышечного зажима.

Упражнения: для проработки горлового зажима проходят техники развития ораторского мастерства и дикторской речи. Например, можно громко произносить звуки А–О–У–Ы–Э, активно включая в работу мышцы артикуляционного аппарата.

Помимо локальной работы над зажимами стоит уделить особое внимание разминке и самомассажу шеи, так как гипертонус ее мышц присутствует во всех перечисленных блоках. Разминку шеи стоит начать с легкой силовой нагрузки, а затем перейти к мягкому вытяжению и массажу.

Шейный остеохондроз

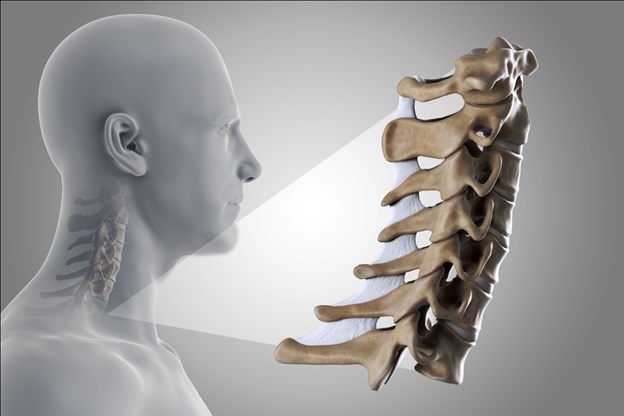

Шейный остеохондроз – это хроническое дистрофическое заболевание, при котором происходит истончение дисков, расположенных между позвонками с последующим замещением их костной тканью. По мере прогрессирования в дегенеративный процесс вовлекаются окружающие структуры. Это становится причиной развития целого комплекса симптомов, которые полностью подчиняют себе жизнь пациента.

Общая информация

Межпозвоночные диски состоят из гелеобразного ядра и окружающего его плотного фиброзного кольца, покрытых сверху слоем хрящевой ткани. Они выполняют амортизирующую функцию, препятствуя повреждению позвонков при беге, ходьбе и прыжках, а также способствуют подвижности и гибкости всего позвоночного столба.

В процессе естественного старения, а также в условиях повышенной нагрузки, происходит постепенное уменьшение высоты межпозвонкового диска. Нарушается обмен веществ в его ядре, появляются трещины в окружающем фиброзном кольце. Появляются выпячивания дисков – протрузии и грыжи. По мере прогрессирования заболевания, в него вовлекается хрящевая ткань и кости, возникают остеофиты – костные разрастания, которые становятся причиной ограничения подвижности и выраженного болевого синдрома.

Поскольку патологические изменения проходят в непосредственной близости от спинного мозга и его корешков, это приводит к их сдавлению и воспалению, а также рефлекторному развитию мышечного спазма. В результате человек испытывает характерные симптомы, по которым можно заподозрить заболевание.

Причины

Остеохондроз шейного отдела позвоночника относится к мультифакторным заболеваниям. Он возникает на фоне целого комплекса факторов, каждый из которых усугубляет течение патологии. В список причин входит:

Симптомы и синдромы

Симптомы шейного остеохондроза появляются далеко не сразу и, зачастую, маскируются под другие заболевания.

К наиболее частым признакам относятся:

Помимо общих признаков шейного остеохондроза, различают несколько синдромов, характерных для этого заболевания.

Вертебральный синдром

Комплекс симптомов связан с поражением костей и хрящей позвоночного столба. Он включает в себя:

Синдром позвоночной артерии

Симптоматика обусловлена сужением или спазмом позвоночных артерий, частично отвечающих за кровоснабжение головного мозга. Проявляется следующими признаками:

Кардиальный синдром

Напоминает состояние при поражении сердечной мышцы и включает в себя:

Корешковый синдром

Состояние связано с поражением (сдавлением или защемлением) нервных корешков, выходящих из позвоночного столба в шейном отделе. В зависимости от уровня поражения человек может ощущать:

Чаще всего в патологический процесс вовлекается сразу несколько нервных корешков, в результате чего наблюдается сразу несколько характерных симптомов.

Стадии

В процессе развития шейный остеохондроз проходит четыре последовательных стадии (степени), которые определяют выраженность симптомов и общее состояние пациента.

Диагностика

В поисках причин болей или головокружения пациент может обращаться к врачам различных специальностей: терапевт, кардиолог, гастроэнтеролог, невролог. Для диагностики остеохондроза требуется комплексное обследование, в которое входят:

В обязательном порядке проводится опрос и осмотр пациента, определение зон болезненности и степени подвижности позвоночного столба, оценивается качество рефлексов. Для дифференциальной диагностики с другими заболеваниями со сходной симптоматикой, может назначаться:

Лечение

Лечение шейного остеохондроза требует комплексного подхода и включает в себя:

Медикаментозное лечение

Основная цель медикаментозного лечения: снять боль и головокружение, восстановить нормальное функционирование нервных корешков, а также по возможности остановить или замедлить разрушение хрящевой ткани. В зависимости от ситуации назначаются:

В зависимости от симптомов, могут быть также назначены средства для улучшения микроциркуляции в сосудах головного мозга, препараты, блокирующие тошноту и головокружение и т.п.

Немедикаментозное лечение

Немедикаментозные методы лечения используются вне обострения. В зависимости от клинической ситуации используются:

Немедикаментозное лечение способствует снижению выраженности симптоматики и уменьшает частоту и силу обострений. Оно действует опосредованно:

Хирургическое лечение

Помощь хирургов необходима в запущенных случаях заболевания, когда медикаментозные методы уже неэффективны. В настоящее время используется несколько операций:

Важно помнить, что только врач может решать, как лечить остеохондроз шейного отдела позвоночника. Схема составляется индивидуально с учетом стадии болезни, сопутствующих патологий и индивидуальных особенностей организма пациента.

Осложнения

Остеохондроз становится причиной нарушения работы важнейших структур: кровеносных сосудов и нервов. Без лечения заболевание может привести к следующим осложнениям:

Кроме того, поражение межпозвонковых дисков и суставов приводит к значительному ограничению подвижности шеи.

Профилактика

Если уделить внимание профилактике шейного остеохондроза, даже при уже имеющихся изменениях их прогрессирование существенно замедлится. Врачи рекомендуют:

Идеальный спорт при остеохондрозе – плавание. Вода разгружает позвоночный столб, а активные движения способствуют формированию мышечного каркаса.

Лечение в клинике «Энергия здоровья»

Врачи клиники «Энергия здоровья» предлагают своим пациентам комплексные методики лечения шейного остеохондроза, включающие:

Преимущества клиники

Если шея начала периодически Вас беспокоить, не затягивайте с визитом к неврологу. Запишитесь на консультацию в клинику «Энергия здоровья».

Как избежать последствий синдрома «компьютерной шеи»?

Специфическая поза человека, проводящего дни за компьютером или смартфоном – вытянутая вперед и вниз шея, опущенная голова. Такое положение можно наблюдать и у взрослых, и у детей.

Синдром, при котором возникает высокая нагрузка на шейный отдел позвоночника, получил название «компьютерная шея». Данная патология способна негативно влиять на работу всего организма в целом.

Как проявляется и чем опасен синдром «компьютерной шеи»?

Эта поза не является естественной для человека и сильно портит осанку. Со временем возникают боль и дискомфорт, нарушения кровообращения.

Симптомы «компьютерной шеи» можно легко принять за проявления остеохондроза, сосудистой дистонии или невралгии. Заболевание проявляется:

Причины возникновения

Голова взрослого человека весит примерно 5 кг. Такой вес держит шея при правильном положении. Если наклонить голову, нагрузка на позвоночник возрастёт до 25 кг. Попытки выпрямиться вызывают дискомфорт – шея привыкает к неправильному положению. При смещении головы вперед в несколько раз увеличивается нагрузка на шейный отдел позвоночника. Постоянная статическая перегрузка приводит к ранним дегенеративным изменениям межпозвонковых дисков, формированию протрузий и грыж, сдавливанию сосудов и нервов шеи, развитию артроза суставов позвоночника.

Последствия «компьютерной шеи»

Повышенная нагрузка на шейный отдел позвоночника может привести к:

Нужно ли лечить синдром «компьютерной шеи»?

Учитывая неблагоприятные последствия для организма, бороться с недугом следует обязательно.

Указанная информация носит ознакомительный характер. Если у вас возникли проблемы со здоровьем, прежде всего, необходимо обратиться за консультацией к специалисту.

Наибольшую эффективность при синдроме «компьютерной шеи» демонстрирует методика мануальной терапии в сочетании с лечебной физкультурой и физиотерапевтическими процедурами. Такой комплексный подход позволяет:

Записаться на прием к мануальному терапевту в медицинский центр «Эммаклиник» можно по телефону либо заполнив форму заявки на сайте.

Корешковый синдром шейного отдела

Цервикальная радикулопатия встречается гораздо реже, чем радикулопатия поясничного отдела позвоночника. Ежегодная заболеваемость составляет примерно 85 случаев на 100 000 населения. У более молодого населения корешковый синдром (радикулопатия) шейного отдела позвоночника является следствием грыжи диска или острой травмы, вызывающей местное воздействие на нервный корешок. Грыжа диска составляет 20-25% случаев цервикальной радикулопатии. У пациентов старшего возраста шейная радикулопатия часто является результатом сужения межпозвоночных суставов из-за образования остеофитов, снижения высоты диска, дегенеративных изменений в унковертебральных суставах. Лечение корешкового синдрома шейного отдела позвоночника может быть как консервативным, так и оперативным, в зависимости от клинической картины и генеза компрессии.

При раздражении корешков шейного отдела позвоночника, при воспалении или компрессии, появляются боли в шее с иррадиацией в руки, нарушения чувствительности, мышечная слабость в зоне иннервации поврежденного корешка.

Симптомы корешкового синдрома в шейном отделе позвоночника могут развиваться внезапно или постепенно, и периоды обострения сменяются ремиссией.

Причины цервикальной радикулопатии

Любое патологическое состояние, которое каким-то образом сжимает или раздражает нервный корешок в шейном отделе позвоночника, может вызвать цервикальную радикулопатию.

Наиболее распространенными причинами являются:

Симптомы

Тип боли также может варьироваться. Некоторые пациенты описывают тупую, постоянную боль. Однако другие пациенты описывают боль как острую (ножевую) или сильное жжение.

Пациенты могут ощущать покалывание пальцев, что также может сопровождаться онемением. Ощущение онемения или слабости в руке также может повлиять на способность захватывать или поднимать объекты, а также выполнять другие повседневные задачи, такие как написание, одевание одежды.

Определенные движения шеи, такие как разгибание шеи назад, наклон шеи или ротация, могут увеличить боль. Некоторые пациенты отмечают, что боль уменьшается, когда они кладут руку за голову; движение может снимать давление на нервный корешок, что, в свою очередь, уменьшает выраженность симптомов.

Виды цервикальной радикулопатии

В то время как специфические симптомы у любого пациента могут широко варьироваться, существуют характерные симптомы для каждого уровня поражения корешка:

Для подбора адекватной тактики лечения корешкового синдрома в шейном отделе позвоночника необходимо правильно идентифицировать причину симптомов. Например, цервикальная радикулопатия и синдром запястного канала могут иметь похожие симптомы, такие как боли в руке и онемение, поэтому необходимо точно определить генез симптоматики, что позволит прицельно воздействовать на фактический источник проблемы.

Диагностика

При наличии таких симптомов как боль в шее или связанные с ней симптомы, такие как покалывание, слабость или онемение плеча, руки и / или кисти, врач, скорее всего, начнет со следующего:

Инструментальные методы диагностики

КТ-сканирование с миелографией имеет точность, приближающуюся к 96% при диагностике грыжи диска шейного отдела позвоночника. Кроме того, использование контрастного материала позволяет визуализировать субарахноидальное пространство и оценить состояние спинного мозга и нервных корешков.

Электродиагностические методы исследования важны для выявления физиологических нарушений нервного корешка и исключения других неврологических причин симптоматики у пациента. Было показано, что ЭМГ ( ЭНМГ) исследование полезно при диагностике радикулопатии и хорошо коррелирует с результатами миелографии и хирургического лечения.

Лечение

Консервативное лечение корешкового синдрома шейного отдела позвоночника может включать в себя следующие методы лечения:

Отдых или изменение активности. Ношение шейного воротника во время острого болевого синдрома. Часто цервикальная радикулопатия разрешается сама по себе, особенно если симптомы незначительны. Ограничение напряженных действий, таких как занятия, спортом или подъем тяжелых предметов или улучшение осанки во время сидения или вождения, иногда может быть достаточно в качестве лечения.

Медикаменты. Для уменьшения симптомов боли возможно использование различных противовоспалительных препаратов ( диклофенак, мовалис, ибупрофен) миорелаксантов.

Если лекарственные препараты этой группы не оказывают эффекта, то возможно подключение опиоидов на короткий промежуток времени.

Тракционная терапия. Скелетное вытяжение достаточно часто применяется при лечении корешкового синдрома в шейном отделе позвоночника. Тракции выполняются на специализированных тракционных столах с контролируемой нагрузкой. Тракция позволяет немного уменьшить компрессию корешка за счет увеличения расстояния между позвонками. •

Физиотерапия. Современные методики физиотерапии, такие как криотерапия или Хивамат, также как и традиционные методы ( электрофорез, фонофорез ) широко используются как в острой стадии корешкового синдрома, так и в комплексе реабилитационных методик.

Хирургическое лечение

Если консервативные методы лечения не обеспечивают снижение боли или если такие неврологические симптомы, как онемение и слабость рук, продолжают прогрессировать, то тогда можно рассмотреть вопрос о хирургическом вмешательстве.

Наиболее часто в лечении цервикальной радикулопатии применяются следующие оперативные методики: