что такое бетельгейзе фото

Внимание всех астрономов приковано к небу. Недалеко от Земли, на Млечном Пути умирает гигантская звезда. Бетельгейзе скоро взорвётся — с её именем связаны надежды и страхи учёного сообщества и далёких от науки обывателей. Одни хотят узнать больше об устройстве Вселенной, другие боятся, что Вселенной наступит конец.

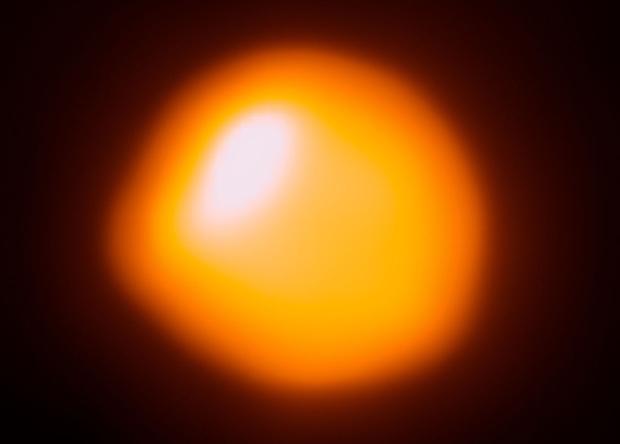

Огромный глаз Бетельгейзе

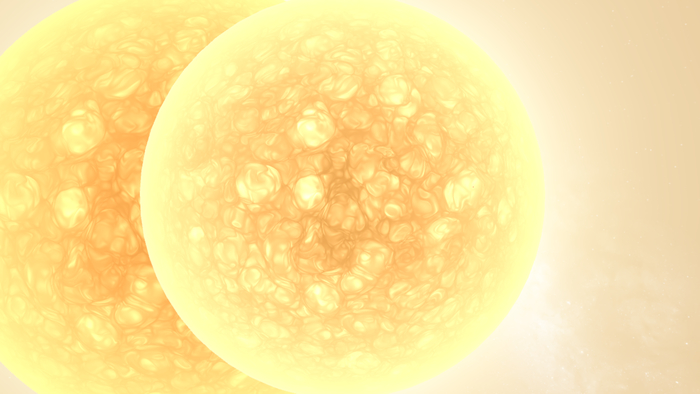

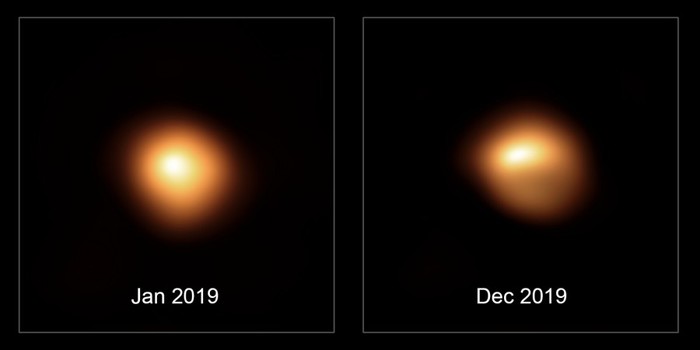

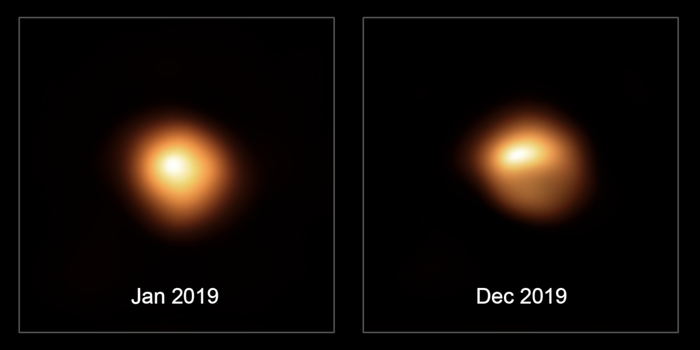

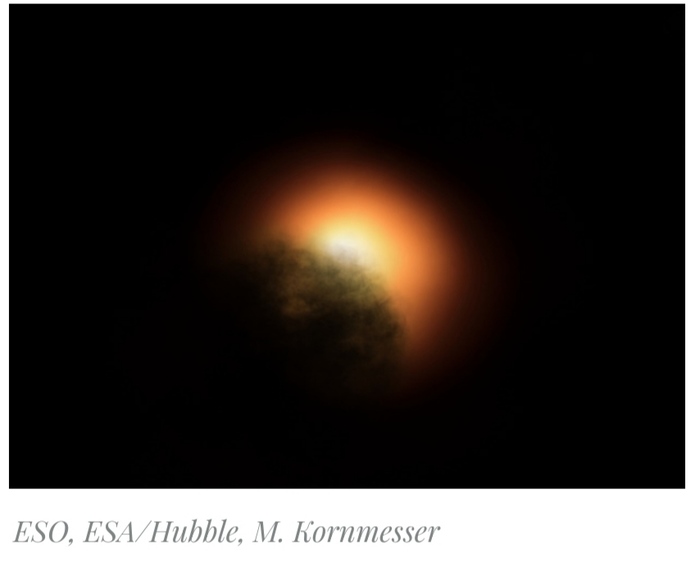

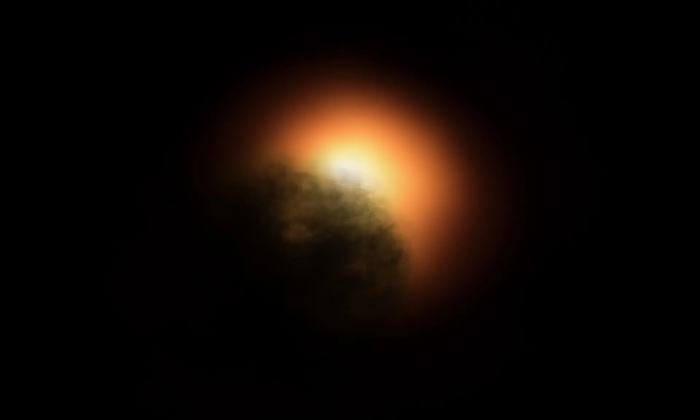

Изображение Бетельгейзе, полученное в декабре 2019 года на VLT с помощью инструмента SPHERE. Фото © Wikipedia

Звезда Бетельгейзе — гигантская и древняя. Вдвое старше Солнца — ей около 10 миллиардов лет. При этом она в 1000 раз крупнее нашего светила и сравнима по размеру с Солнечной системой. Уже 50 лет за ней неотрывно следят земные астрономы. Звезда находится очень близко к нашей планете, в той же галактике — Млечный Путь, где живём мы. Бетельгейзе могут рассмотреть в телескопы. И очевидно, что древнее солнце умирает.

Взрыв Бетельгейзе озарит небо

Пожирающий огонь Бетельгейзе

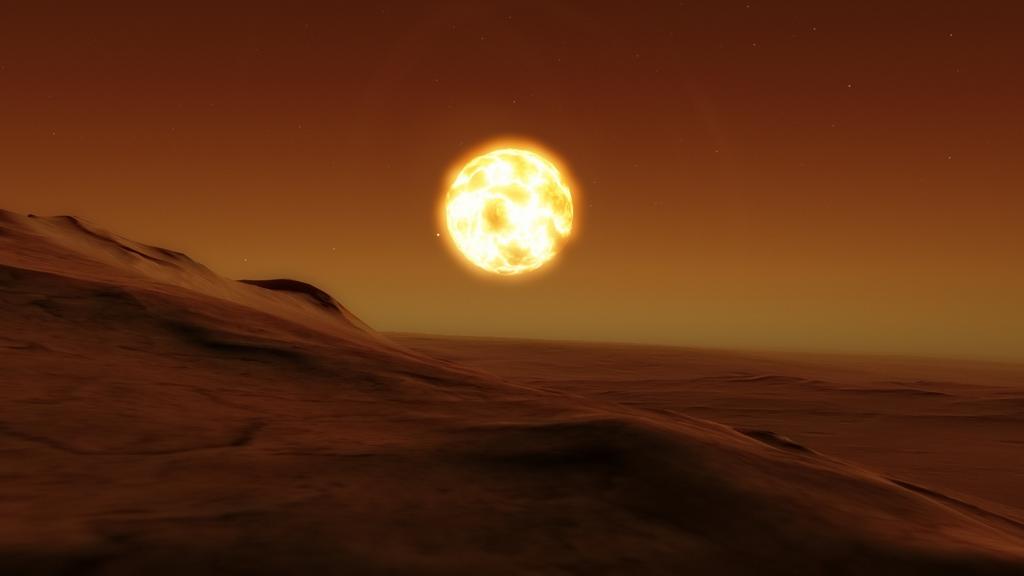

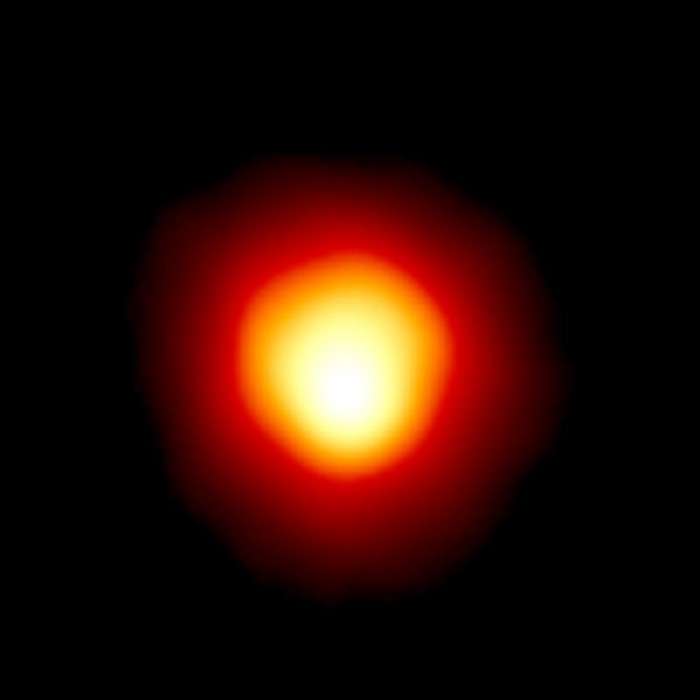

Вид Бетельгейзе с расстояния приблизительно 8 а.е. Фото © Wikipedia

Резонный вопрос, который напрашивается: погибнет ли Земля в пламени сверхновой? Непосредственно от взрыва — вряд ли. Ведь опасным радиусом считается 50 световых лет. А Бетельгейзе находится от нас в 700. Но если нас не заденет взрывом, то до нас могут долететь гамма-лучи. Излучение — уже вполне реальная опасность. Если выброс будет достаточно сильным и направленным, то он может уничтожить озоновый слой нашей планеты. По одной из версий, так могли погибнуть динозавры, когда 65 млн лет назад во Вселенной тоже взорвалась звезда. Впрочем, доказательств у этой теории нет.

Но никто не изучал взрывов звёзд так близко и не знает, что произойдёт. Вдруг нас заденет ударной волной. Впрочем, даже если и так, то ударная волна будет идти до нас около шести миллионов лет — куда медленнее, чем радиация. В общем, пока что можно не опасаться. Но поглядывать на небо стоит. Звезда Бетельгейзе может взорваться со дня на день. Самые неторопливые ждут взрыва в марте. А самые скептичные заявляют, что это может произойти и в марте 200200 года. Да, звезда умирает, но кто её знает, сколько продлятся конвульсии светила. Разброс велик — от одного дня до ста тысяч лет. Звёздам не прикажешь.

Загадочная звезда Бетельгейзе — альфа Ориона

Бетельгейзе — самая яркая звезда в созвездии Ориона в последнее время стала довольно тусклой, как сотни других на небе. Это вызвало большой ажиотаж и обсуждение, ведь судьба Бетельгейзе дано рассчитана – гибель в яркой вспышке сверхновой, притом в течении ближайших нескольких тысяч лет.

Взрыв Бетельгейзе может случиться сегодня или завтра, или через тысячу лет. Точный срок не может предсказать никто. Поэтому необычайно сильное падение яркости этой звезды и вызывает столько разговоров, ведь с ней явно что-то происходит. Давайте познакомимся с ней поближе, вдруг она и в самом деле станет одним из ярчайших событий столетия, в буквальном смысле.

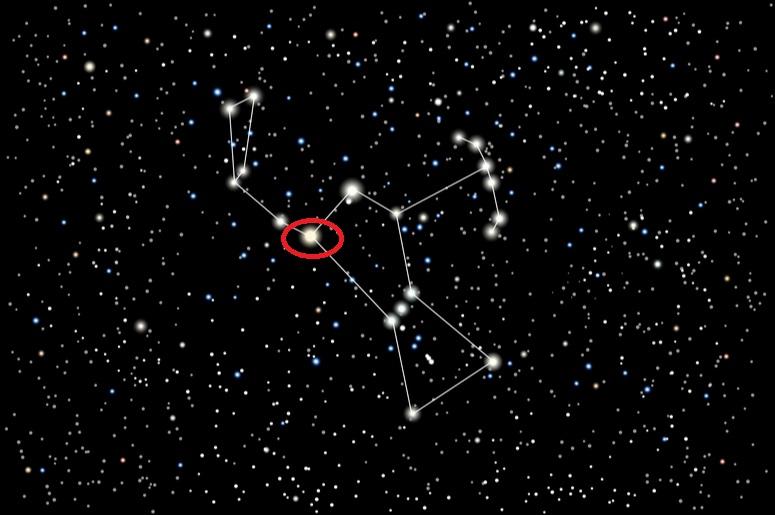

Звезда Бетельгейзе на небе

Все, кто хоть раз поднимал глаза на ночное зимнее небо, видел в его южной части красивую и запоминающуюся фигуру, перепоясанную поясом из трёх звёзд. Это созвездие Ориона, одно из самых ярких и выразительных, к тому же, богатое на достопримечательности. Оно появляется на небе в октябре на юго-востоке, а скрывается в апреле на западе.

Созвездие Орион и Бетельгейзе зимой.

Верхняя левая звезда этого созвездия выглядит красноватой. Это на самом деле красный сверхгигант – Бетельгейзе. Благодаря ярко выраженному цвету найти эту звезду очень просто.

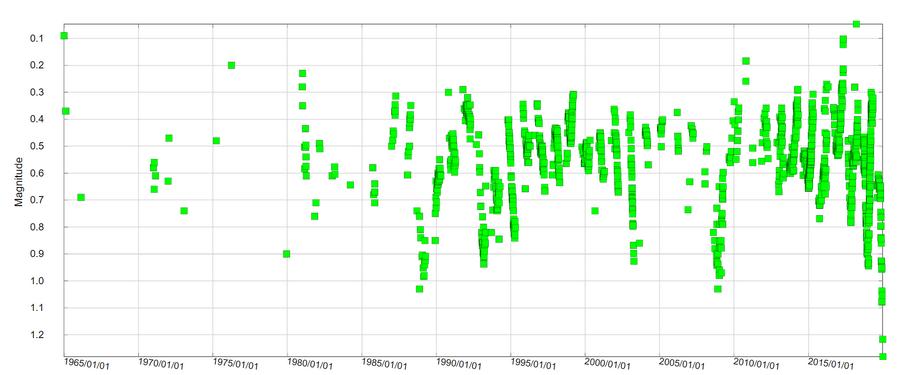

Хотя Бетельгейзе и считается самой яркой звездой Ориона, на самом деле его яркость меняется в пределах от 0.0 до +1.2 m. В этом нет ничего странного, ведь этот сверхгигант пульсирует, меняя свой размер, и такое изменение яркости известно давно. Поэтому Бетельгейзе относится к переменным звёздам. Но даже в минимуме блеска он остаётся одной из самых ярких звёзд на небе.

Что мы знаем о Бетельгейзе

На самом деле об этой звезде известно не так уж и много. Дело в том, что определить до неё точное расстояние очень сложно. Она расположена достаточно далеко, чтобы метод годичного параллакса был практически бесполезен. К тому же, Бетельгейзе не имеет другой звезды-компаньона, что облегчило бы определение расстояния. Зная его, можно рассчитать многие другие характеристики, поэтому это один из главных параметров. Учёные оценивают среднее расстояние до Бетельгейзе примерно в 650 световых лет.

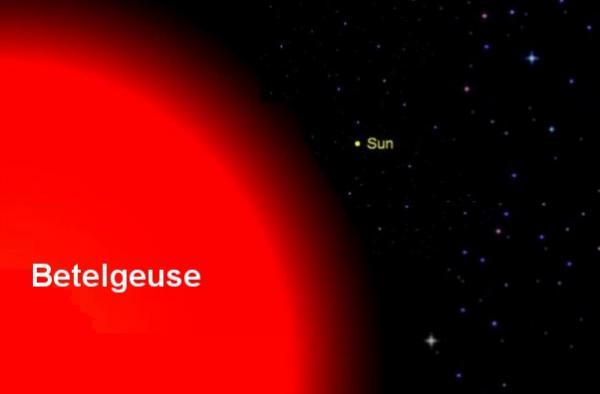

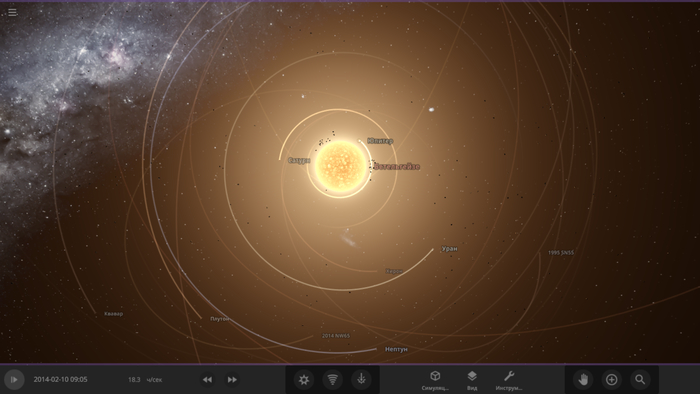

Известно, что Бетельгейзе – одна из крупнейших звёзд, известных учёным. В ходе своих пульсаций этот сверхгигант может менять размер от 500 до 800 солнечных. По некоторым оценкам Бетельгейзе больше Солнца в 1200 раз. В его объёме поместилось бы 300 миллионов таких звёзд, как наше Солнце! А если бы Бетельгейзе оказался в центре Солнечной системы, он бы поглотил все планеты вплоть до Марса, а при расширении – до Юпитера.

Сравнительные размеры Солнца и Бетельгейзе.

Благодаря огромным размером звезды, учёным удалось получить изображение непосредственно её диска и даже пятен на нём. А его угловой диаметр был измерен еще в 1920 году – он составляет в среднем 0.047”, но постоянно меняется.

Фото Бетельгейзе, полученное телескопом ALMA.

Почему Бетельгейзе меняет яркость

Бетельгейзе пульсирует и синхронно меняется поток излучаемого света. Ведь при расширении звезды излучающая поверхность намного увеличивается, а потом уменьшается. В минимуме Бетельгейзе излучает света в 80 000 раз больше, чем Солнце, а в максимуме – в 105 000 раз больше.

Эта звезда относится к полуправильным переменным, то есть её яркость меняется непредсказуемо, однако прослеживается некий период в 420-430 дней. Обычно яркость меняется от 0 до 1.2 m.

Колебания яркости Бетельгейзе за последние полвека. В 2020 году она упала до исторического минимума.

Пульсация красных сверхгигантов – это их особенность. Процесс этот происходит из-за нестабильности. Когда звезда сжата, в неё повышается давление и растёт температура, из-за чего она начинает раздуваться. Когда звезда достигает большого размера, её внешняя оболочка становится разреженнее и прозрачнее, и сквозь неё излучение проходит свободно. В итоге поверхность остывает и звезда снова начинает сжиматься под действием гравитации. Потом снова начинается разогрев и всё повторяется снова. Так газовое давление и гравитация вызывают пульсации размера, а из-за этого меняется и яркость.

Однако все процессы, вызывающие пульсации, происходят в верхних слоях и никак не связаны с тем, что происходит внутри. Поэтому переменность звезды и её периодические расширения вовсе не означают, что в её глубоких слоях происходит что-то необычное.

Самое большое падение яркости за всю историю произошло недавно — конце 2019 и начале 2020 года. Это вызвало большую шумиху и многие ожидали взрыва Бетельгейзе, но этого не произошло. Яркость начала падать с октября и к 4 января упала до +1.4 m, то есть превысила обычные пределы. В декабре учёным с помощью Очень Большого Телескопа удалось обнаружить, что форма диска звезды изменилась. Предполагается, что у звезды произошли мощные выбросы звёздной пыли, которые распространились и в сторону Земли, сильно ослабив свет. Наличие пылевых облаков вблизи Бетельгейзе подтверждено в декабре 2019 года с помощью спектрометра.

С 7 по 13 февраля 2020 года блеск Бетельгейзе держался на рекордно низком уровне + 1.614 m, а потом стал постепенно увеличиваться. В целом это падение вписывается в обычный период колебаний, просто был несколько сильнее обычного из-за образования мощных пылевых облаков, заслоняющих свет звезды.

Судьба Бетельгейзе

Жизнь красного сверхгиганта длится недолго. Дело в том, что звезда становится такой, если имеет массу больше 10 солнечных и уже сожгла все свои запасы водорода. После этого начинает выгорать гелий, а температура в недрах достигает миллиардов градусов. Этого хватает, чтобы ядра углерода начали сливаться и образовывать магний, неон, и кислород. Различные вещества накапливаются и тоже вступают в реакции, и в итоге у звезды образуется железное ядро – конечный результат всех процессов.

Бетельгейзе с расстояния 28 а.е.

Как только начинает образовываться железо, процесс слияния ядер начинает идти не с выделением, а с поглощением энергии, и конец звезды не за горами. Железное ядро занимает центр звезды, а протекающие рядом ядерные реакции не смогут обеспечить светимость звезды. Её устойчивость нарушается и она коллапсирует под действием гравитации, то есть просто схлопывается. Образуется мощнейшая ударная волна, которая разбрасывает остатки звезды по окружающему пространству – вспыхивает сверхновая. Итогом этого апокалипсиса становится черная дыра или нейтронная звезда.

Эта судьба ожидает и Бетельгейзе. Мы не можем точно сказать, на какой стадии он находится. Ясно, что он давно сжёг свой водород и гелий, и вот уже несколько тысяч лет сжигает углерод и синтезирует магний. Сколько будет длиться эта фаза, сказать трудно, но ясно одно – каждый последующий этап будет протекать всё быстрее.

Иначе говоря, сжигание углерода занимает всего несколько тысяч лет, а после него этапы будут меняться всего за сотни лет. Образование железного ядра произойдёт очень быстро, и тогда Бетельгейзе в любой момент взорвётся сверхновой. Вполне возможно, что накопление железа в недрах звезды уже идёт.

Конечно, когда это произойдёт, мы это увидим – сверхновая будет сверкать ярче любой другой звезды на небе. Её яркость достигнет –9 m, и она будет сверкать, как Луна. Возможно, её будет видно даже днём. И она станет мощным источником рентгеновского излучения, хотя его фон для нас будет в разы меньше солнечного. Так что опасность Земле не грозит в любом случае.

Но можно ли узнать заранее, что Бетельгейзе готовится взорваться? Да, такой способ есть – это нейтринный сигнал. Нейтрино беспрепятственно проходит через толщу звезды, а учёные имеют специальные детекторы, которые могут улавливать эти частицы.

Так вот, когда в недрах Бетельгейзе начнёт сжиматься и превращаться в нейтронную звезду, температура там достигнет 10 миллиардов градусов. Там будет выделяться просто невообразимое количество энергии, и большая её часть будет уноситься именно мощным потоком нейтрино. А так как эти частицы не встречают никаких препятствий, то достигнут Земли быстрее, чем любое другое излучение.

Конечно, весь процесс будет протекать очень бурно и быстро и засечь поток нейтрино от Бетельгейзе мы сможем всего за 3-7 дней до самой вспышки сверхновой.

Умирающая звезда-Бетельгейзе

Бетельгейзе, или же альфа α Ориона, звезда которая умрёт в ближайшем будущем. Звезда огромная. Размер-750 радиусов Солнца (Если заменить Солнце на Бетельгейзе, то звезда поглотит Марс и все планеты за ней, а остальные планеты под действием гравитации полетят в неё). Но масса у неё небольшая относительно её размеров. Всего лишь 18 масс Солнца.

В названии поста я назвал её умирающей. Почему? Чем массивнее и больше звезда-тем меньше она живёт. И когда она умрёт, образовав сверхновую,на её месте останется либо нейтронная звезда, либо черная дыра. И как я говорил в начале, умрёт она в ближайшем будущем, примерно через 10000 лет (небольшой срок для космоса)

Сравнение Бетельгейзе со звездой из моего прошлого поста-Stephenson 2-18

P.S.Попробуйте найти на картинке сверху Солнце, для удобства она красная 🙂

P.S.2. Если бы Cолнце было заменено на Бетельгейзе

это получается она не доживет даже до Ереси Хоруса.

Если заменить Солнце на Бетельгейзе, то звезда поглотит Марс и все планеты за ней, а остальные планеты под действием гравитации полетят в неё).

Может перед ней? А то у вас получается что и пояс астероидов с Юпитером и Сатурном будут поглощены. Или они будут поглощены?

PS Короче нифига не понятно, что хотели написать.

PPS Может тогда «будут поглощены все планеты до Марса включительно».

Масса какая у умирающей звезды? Примерно 14-16 масс Солнца. => Йопнет хорошо.

(Видно будет ОЧЕНЬ ДАЛЕКО 😉 )

Но вот если наружные оборочки Бетельгейзе вынесет за пределы круговой орбиты, где гравитация звезды ещё играет роль, быстрее чем оборот вокруг оси самой звезды, то черной дыры не будет, ибо оставшееся ядро окажется слишком лёгким для сжатия в оную. Если нет, то внешняя оболочка из пространства будет стянута к ядру и масса ядра превысит 2.5 массы Солнца => черную дыру.

И кстати, эта звезда могла уже умереть давно. Просто свет еще не дошел до нас.

Да и вся наблюдаемая вселенная уже не в том виде что мы ее видим.

Мы изучаем прошлое 🙂

И всё-таки странно, что при такой разнице объема она всего в 18 раз тяжелей.

Надо бы слетать посмотреть, пока не йопнуло.

Не станет она ни сверхновой, ни черной дырой при такой массе. Сбросит внешнюю оболочку, остынет и станет коричневым карликом

Луна, 11 ноября 2021 года, 17:20

-телескоп Svbony SV503 80ED F7 Doublet Refractor OTA

-монтировка Sky-Watcher AZ-GTi

-камера ZWO ASI183MC.

Сложение 100 кадров из 2223 в Autostakkert, вейвлеты и деконволюция в AstroSurface

Место съемки: Анапа, двор.

Мой космический Instagram: star.hunter

Что прячет Энцелад в темных водах своего океана?

Энцелад — один из 82 известных нам спутников Сатурна. Около 10 лет назад учёные NASA назвали Энцелад наиболее пригодным для жизни местом во всей Солнечной системе. Оказалось, что глубоко под поверхностью этого спутника, под его ледяной коркой, могут скрываться океанические течения, аналогичные земным.

Согласно новому анализу слоя льда, покрывающего глобальный водяной океан спутника Сатурна, можно сделать вывод, что там есть течения, очень похожие на земные. Если это действительно так, значит, океан Энцелада неоднороден.

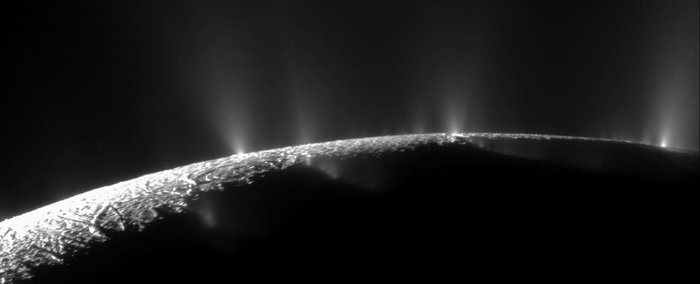

Гейзеры на Энцеладе. Снимок сделан зондом «Кассини». (НАСА / Лаборатория реактивного движения / Институт космических наук (Space Science Institute)

Энцелад не так просто раскрывает свои секреты!

Впервые удалось получше его рассмотреть только в 1981 году, когда «Вояджер-2» пролетел мимо него, направляясь к более дальним планетам Солнечной системы. На изображениях, сделанных зондом, люди увидели небольшой шар льда. Он имеет почти белую поверхность с высокой отражающей способностью. Средний диаметр Энцелада составляет всего 500 километров. Спутник покрыт кратерами и изрезан длинными трещинами и горными хребтами, что свидетельствует о его геологической активности.

Затем, в 2010 году, нас ждал сюрприз: зонд Сатурна под названием «Кассини» обнаружил на спутнике гейзеры. Они выбрасывали водяной пар из трещин ледяной оболочки Энцелада. Это дало основания полагать, что спутник не был полностью покрыт льдом, а скрывал под поверхностью жидкий соленый океан.

Сочетание воды в жидком состоянии и трещин во льду помогло ученым понять, как устроен Энцелад. Энцелад обращается вокруг Сатурна за 32,9 часа, имея слегка вытянутую, овальную по форме орбиту. Таким образом, он то удаляется от планеты, то приближается к ней, и, соответственно, гравитационное воздействие Сатурна время от времени усиливается и ослабевает. Это напряжение и вызывает нагрев недр спутника, обеспечивая его геотермальную активность, а также создает трещины на поверхности льда или расширяет их (во время максимального удаления Энцелада от Сатурна).

Благодаря внутреннему теплу, океан остается жидким, и он может фонтанировать через трещины, после чего вода попадает на поверхность и снова замерзает. Внутреннее тепло будет порождать и вертикальные конвекционные потоки, аналогичные земным. Более теплая вода выталкивается наверх, где она остывает, и затем снова циркулирует вниз.

Однако, поскольку Энцелад все-таки значительно отличается от Земли, пока неясно, могут ли его океаны быть похожи с земными и по другим характеристикам. Например, глубина океанов Земли в среднем составляет 3,7 км, а глубина океанов Энцелада — не менее 30 километров. И при этом они еще покрыты 20-километровым слоем льда.

Хотя мы не можем увидеть, что скрывает океан, но лед оставляет нам некоторые зацепки. Мы знаем, что лед на полюсах значительно тоньше, чем на экваторе, и еще тоньше на южном полюсе, где как раз извергаются гейзеры. По мнению группы исследователей во главе с геофизиком Аной Лобо из Калифорнийского технологического института, в океане Энцелада происходит нечто более сложное, чем просто вертикальная конвекция.

Тонкий лед, вероятно, связан с более сильным таянием (спасибо, кэп!), а более толстый лед — с более сильным замерзанием.

Значит, там, где лед толще, океан более соленый, поскольку замерзает только вода, а большая часть солей возвращается обратно в воду. Это делает воду подо льдом более плотной, поэтому она опускается на дно океана.

В регионах таяния происходит обратное. Вода свежее, она менее плотная, поэтому остается наверху. На Земле это приводит к возникновению термохалинной циркуляции (ее часто называют океаническим конвейером). Вода замерзает на полюсах, а более плотная и соленая вода опускается на дно и течет по направлению к экватору, в то время как более теплые воды с экватора направляются к полюсам, где они замерзают, что приводит к опусканию более плотной холодной соленой воды и так далее.

Команда разработала компьютерную модель Энцелада, основанную на нашем понимании и представлении подобных течений. Было обнаружено, что такая циркуляция может образовывать толщину льда, которую мы как раз наблюдаем на спутнике.

До сих пор неясно, есть ли на Энцеладе жизнь. Он очень далек от Солнца, но из-за внутреннего геотермального нагрева может иметь хемосинтетические пищевые сети, аналогичные тем, которые встречаются вокруг гидротермальных источников в глубинных зонах океанов Земли. Если в океанах Энцелада прячется жизнь, открытия команды помогут нам ее найти.

Для тех, кто, как и переводчик этой статьи, впервые видит слово хемосинтетик

Автотрофные организмы, или автотрофы, способны самостоятельно создавать органические вещества из минеральных компонентов. Подобные организмы также подразделяют на 2 группы: фотосинтетики (фотоавтотрофы) и хемосинтетики (хемоавтотрофы). Фотосинтетики использут энергию световых лучей, а хемосинтетики — энергию химических связей неорганических веществ.

Мы знаем, что воды Энцелада соленые: вода, взятая «Кассини» из гейзеров, доказала это. Если команда исследователей не ошиблась, уровень соли в этих гейзерах, на самом деле, может быть ниже, поскольку они выбрасываются из области таяния. Получается, что вода на экваторе может быть более соленой.

Мы также знаем, что океанические течения на Земле играют особую роль в распределении питательных веществ. Знания об уровне солёности воды и распределении питательных веществ поможет нам выделить те районы Энцелада, которые будут наиболее пригодны для жизни (в том виде, в каком мы ее понимаем сейчас).

На момент написания статьи нет информации о специальных миссиях на Энцелад. Однако миссии Dragonfly на спутник Сатурна Титан, Europa Clipper на спутник Юпитера Европу для изучения ее ледяной, (возможно) извергающей фонтаны воды и пара поверхности, а также миссия JUpiter ICy Moon Explorer (JUICE) могут пролить свет на циркуляцию океана в этих странных ледяных мирах.

Исследование команды опубликовано в журнале Nature Geoscience.

Отчет о наблюдениях: M 45 (астрофото)

Возможно кто-то замечал на небе яркое, большое образование. Его хорошо видно просто глазами и можно различить в нем близко расположенные друг к другу звезды.

Данное гравитационно связанное скопление насчитывает свыше тысячи звезд, которые произошли из одного молекулярного облака, небесные светила объединены общей структурой, составом, а также близки друг к другу по возрасту. В диаметре Плеяды имеют 12 световых лет, на этой территории одновременно располагается свыше 1000 звезд.

Находятся на расстоянии 400 световых лет от Солнца.

На фотографии можно заметить туманности вокруг скопления, особенно вокруг Меропы и вокруг Майи. Это отражательная туманность, отражающая голубой свет горячих молодых звёзд. Видимо, Плеяды просто сейчас движутся по насыщенной космической пылью области пространства.

— Доктор! Помогите! У меня завелись подписчики. Что мне делать?

— Ооо, голубчик! Медицина тут бессильна. Пилите посты, принимайте витамины, кофеин. Вы не первый, многие теперь с этим живут и ничего, привыкните. Идите, пилите.

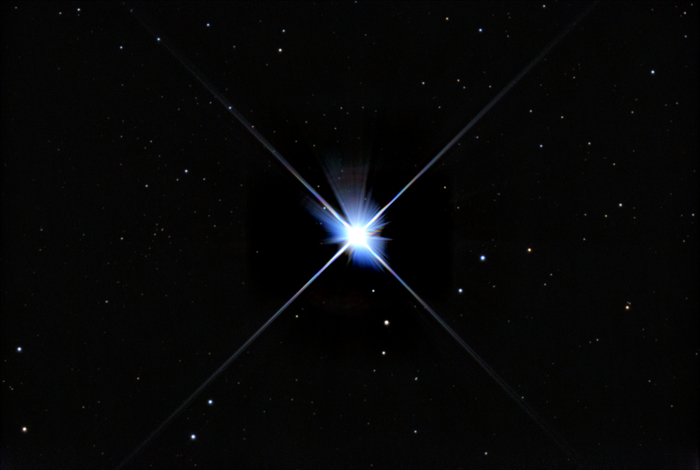

Обещал подписчику снять и показать Сириус. @Veteraniks, лови.

Возраст системы Сириуса, по современным исследованиям, составляет примерно 230 млн лет (оценки варьируют от 200 до 300 млн. лет). Первоначально система Сириуса состояла из двух бело-голубых звёзд спектрального класса В: масса одного компонента (Сириус B) была 5 масс Солнца, второго (Сириус A) — 2 массы Солнца. Затем, около 120 млн. лет назад, более массивный Сириус B прогорел и стал красным гигантом, а затем сбросил внешнюю оболочку и перешёл в своё современное состояние белого карлика. Масса Сириуса B составляет 1,02 массы Солнца, это один из самых тяжелых известных белых карликов (масса типичных белых карликов 0,5–0,6 M).

Сложение: 200 кадров из 485

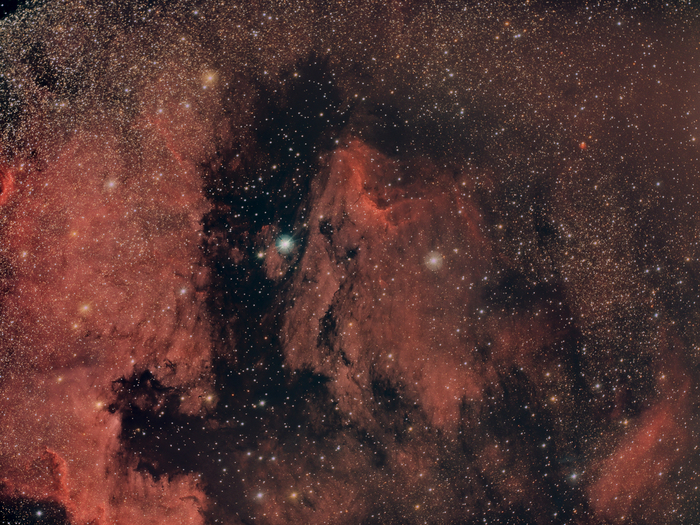

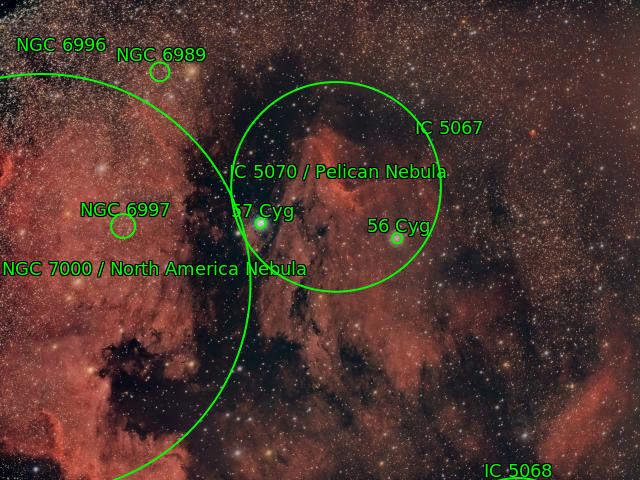

Туманность Пеликан IC5070 (и кусочек Северной Америки)

Туманность Пеликан расположена в созвездии Лебедя на расстоянии около 2000 св. лет от Земли. Вместе с туманностью Северная Америка (NGC7000), которая ВНЕЗАПНО торчит слева (как то я не подумал их скадрировать в один кадр вместе, ну, это на следующий год теперь задача) входят в большую и одну из ближайших к нам область звёздообразования, состоящую из ионизированного водорода.

Нейминг, как по мне, сомнитильный, не уверен насчёт пеликана, больше на птеродактиля смахивает. А то так это и вовсе Зоран из сериала про капитана Пауэра 🙂

В левый верхний угол смотреть не надо, там кома покруче, чем была у СиСи Кэпвелла, хрен победи, как этот сраный гиперстар правильно откалибровать 🙁 Надо было б кропнуть, да Северную Америку было жалко обрезать.

Телескоп: Celestron 6SE OTA

Камера: Altair Hypercam 269C PRO TEC

Монтировка: SkyWatcher EQ5 PRO Synscan GoTo

Телескоп-гид: TS-Optics Deluxe 50 mm Guiding/Finder scope

Камера-гид: ZWO AS120MC-S

Редуктор фокуса: Starizona HyperStar C6 v4

Фильтр: Optolong L-eNhance

PHD2, APT, PixInsight, Ps, Lr

64x60sec, 75x120sec, 2x30sec

Эстония, озеро (2 по Бортлю).

И в качестве бонуса бэкстейдж в формате фотошоп мэдскиллз

Созвездие Ориона, туманность Ориона (М42), Бетельгейзе, Сириус, Млечный Путь 06.11.-07.11.2021

Повезло выбраться на выходных подальше от городской засветки. За 240 км от города небо подарило нам с @hellobunny одну очень ясную, но безумно ветреную и холодную ночь. При сильном ветре не спасало даже гидирование. Куча фоток получились смазанными (с треками). Складывать было нечего, поэтому выкладываю одиночные кадры.

Млечный путь + (Андромеда)

— Телескоп SW bkp 2001

-Монтировка SW Heq5pro

-камера Fujifilm ax7

Место съемки: Псковская область

Туманность Ориона, 9 ноября 2021 года

-телескоп Svbony SV503 80ED F7 Doublet Refractor OTA

-редуктор Svbony 0.8x

-фильтр Optolong L-eNhance 1.25″

-монтировка Sky-Watcher AZ-GTi

Полная калибровка в PIPP, сложение 594 кадров по 0.5 секунд в Fitswork, вейвлеты в AstroSurface.

Место съемки: Анапа, двор.

Мой космический Instagram: star.hunter

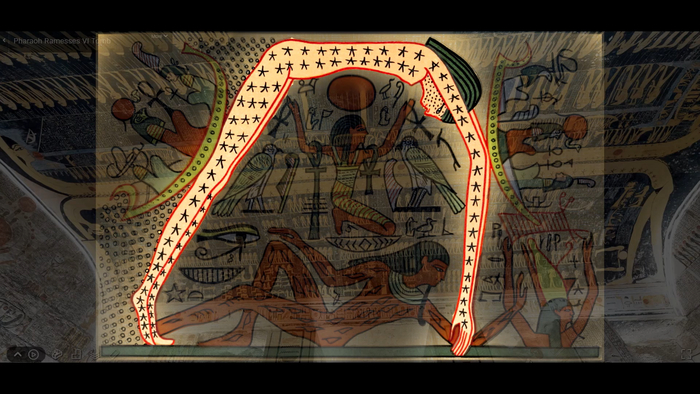

Мультивселенная. Главные научные гипотезы

В древнеегипетском пантеоне богов присутствовала богиня Нут. У древних египтян она символизировала небо. Согласно мифологии, она каждый день проглатывала звезды и рождала их снова, то есть этим объяснялась смена дня и ночи. По ее телу, то есть по небу, плыл на лодке бог солнца Ра – вот так объяснялось перемещение Солнца.

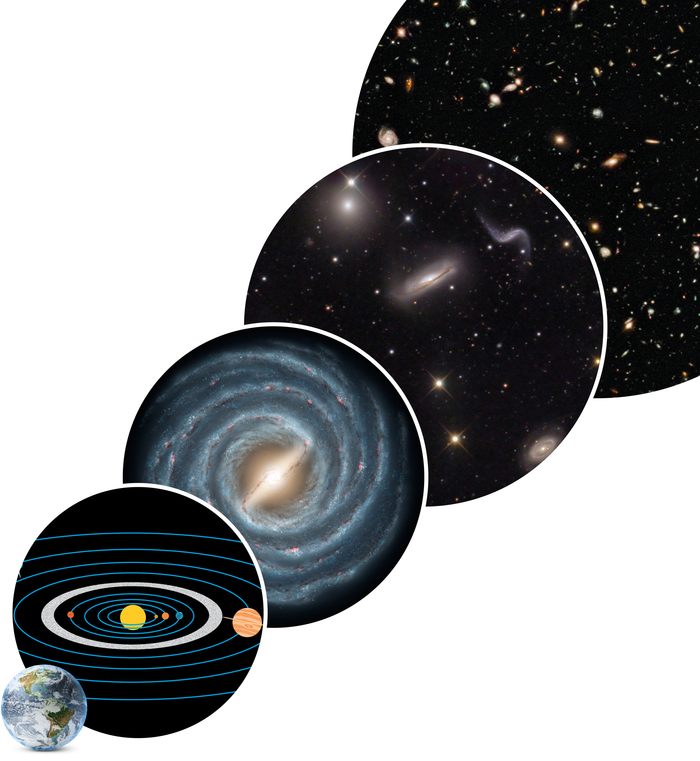

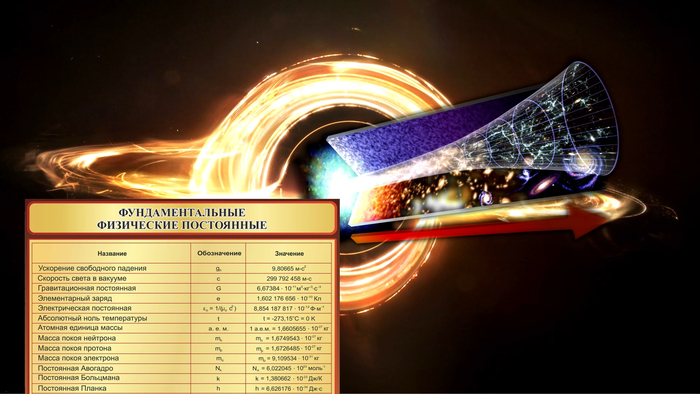

Шли времена, наука развивалась, все описывалось более точно, наблюдения позволяли проверить правильность наших представлений о мире и вот Вселенная какой мы ее знаем:

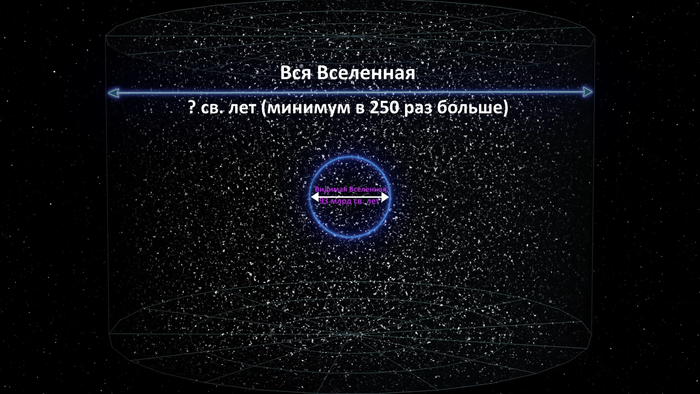

Сфера, радиусом 46 миллиардов световых лет, заполнена триллионами галактик и еще большим количеством звезд и планет. Она называется «Видимой Вселенной». Почему «Видимой»? Потому, что из-за того, что скорость света конечна, мы не можем увидеть то, что находится за границами (или же за горизонтом событий Видимой Вселенной).

Что находится за горизонтом событий? Ученые не сомневаются, что такие же галактики и звезды, что Видимая Вселенная — это лишь маленькая часть всей Вселенной, которая, возможно, бесконечна или же безгранична, мы этого не знаем, известно только, что вся Вселенная как минимум в 250 раз больше, чем Видимая Вселенная.

А возможно ли, что существуют другие Вселенные? Мы этого тоже не знаем, но некоторые ученые предполагают, что да. Люди догадались, что Солнечная Система — это не весь мир, что другие звезды – это такие же Солнца как наше, что наша Солнечная Система не уникальна, похожих систем миллиарды в нашей галактике. Потом люди догадались и подтвердили, что и галактика наша не уникальна, их триллионы во Вселенной.

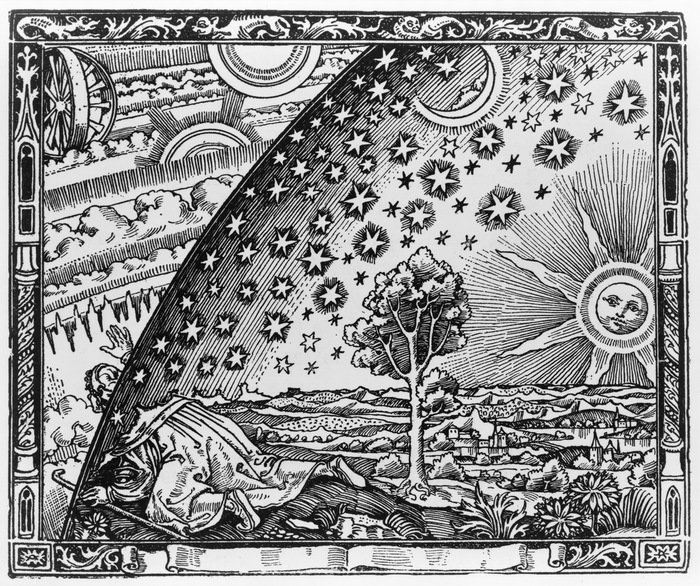

Можем ли пойти еще дальше и предположить, что и Вселенная наша не уникальна, что существуют триллионы или даже бесконечность таких Вселенных? Посмотрите на эту гравюру неизвестного автора:

На ней изображен человек, одетый в средневековую одежду пилигрима с посохом в руке. Он добрался до края Земли и сквозь занавес небесного свода рассматривает устройство Вселенной. Можно сделать некоторые выводы о научной парадигме, которая существовала в те времена. У нас ситуация несколько посложнее, мы не можем добраться до края Вселенной и посмотреть, что же за ним находится. Мы даже не знаем, существует ли вообще этот край Вселенной. Но у нас есть развитая физика, математика, космология, наука в целом и вообще, мы вроде как умнее того, кто сделал эту гравюру, правда? В этом фильме я расскажу о научных гипотезах, которые касаются темы Мультивселенной. Сразу стоит подчеркнуть, что это гипотезы и предположения, мы не знаем наверняка существуют ли другие Вселенные, поэтому стоит относится к этому соответственно – как к предположениям и гипотезам и даже если они обоснованы наукой, это не значит, что они верны.

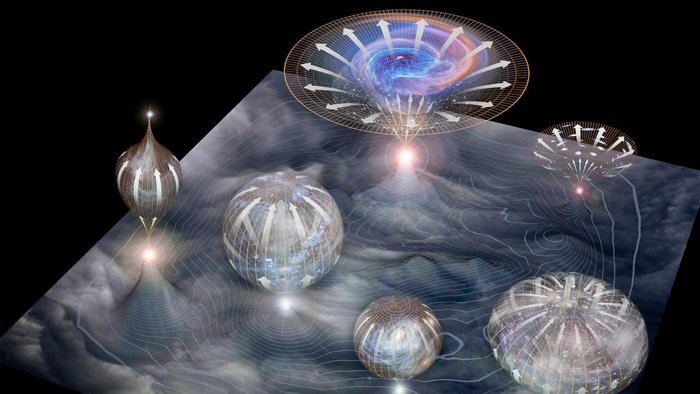

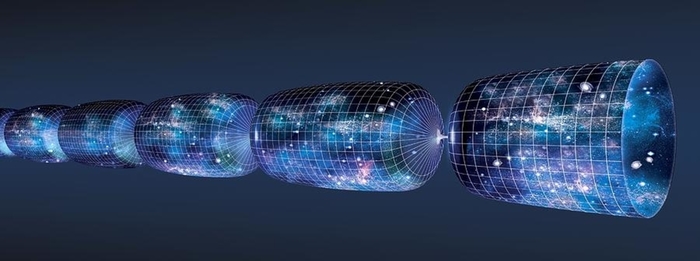

А начнем мы от «Инфляционной модели Вселенной». Эта модель была разработана, чтобы попытаться объяснить некоторые космологические вопросы: однородность и изотропность Вселенной, то есть почему она настолько одинакова, почему пространство плоское, почему она настолько огромная и почему мы не наблюдаем магнитные монополи, то есть частицы с одним магнитным полюсом.

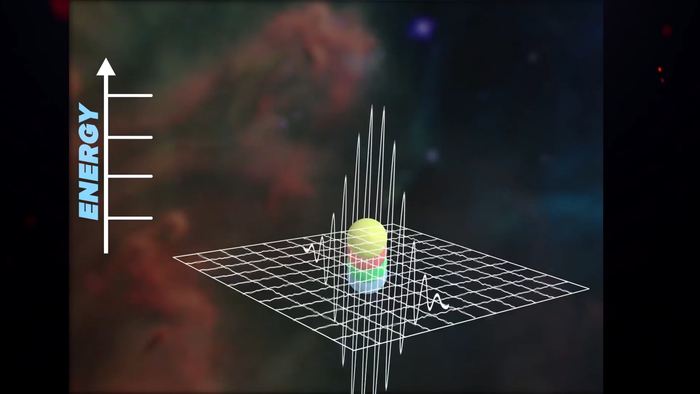

Все известные частицы, имеющие магнитный момент – это магнитные диполи, то есть имеют два магнитных полюса. Согласно инфляционной модели, до Большого взрыва существовало инфлятонное поле с определенным значением потенциальной энергии. Как и все поля, это поле флуктуировало случайным образом и энергии случайной флуктуации хватило, чтобы преодолеть барьер с более высокой потенциальной энергией, после чего оно опустилось на еще более низкий уровень потенциальной энергии и в процессе этого «опускания» произошло экспоненциальное расширение пространства, а лишняя энергия сконденсировалась в виде частиц, которые мы сейчас наблюдаем. Конечно, за этим всем стоит математический формализм и все намного сложнее, чем вышеупомянутое описание.

Хоть и эта гипотеза очень популярна среди космологов, самая популярная на данный момент, но не является до конца подтвержденной, не переведена в статус теории. Проблема в том, что значения потенциальной энергии и других переменных должны быть очень точно подобраны, чтобы получилась именно такая Вселенная, которую мы наблюдаем, если говорить просто, то шанс на это менее чем один из триллионов, триллионов, триллионов… короче чуть ли не один из бесконечности. Как же так получилось, почему тогда Вселенная именно такая? Впервые ответ появился 1983 году в этой статье.

— Где находятся эти гипотетические Вселенные с различными физическими законами?

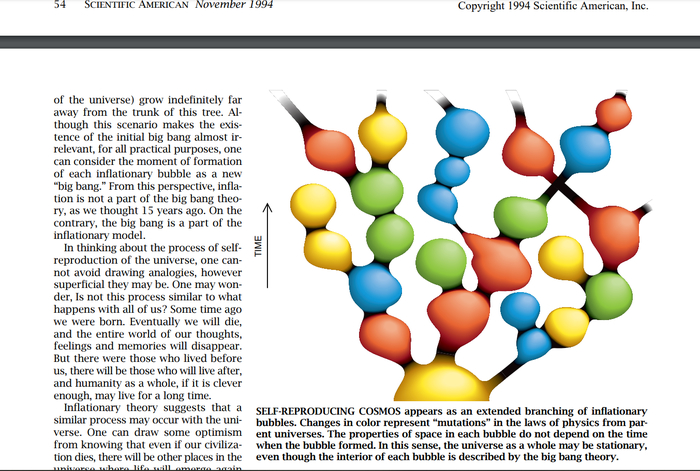

В разных частях пространства которое недоступно для наблюдения, находится за горизонтом событий нашей Видимой Вселенной, в статье автора гипотезы есть такое изображение:

— Может ли подобное произойти в видимой части Вселенной?

Да, но, судя по всему, расстояния между такими областями намного, на очень много больше, чем размер Видимой Вселенной, так что шанс на это небольшой.

— Можно ли попасть в другие Вселенные?

На этот вопрос ответа я не удалось найти, но даже если и да, то попасть в другую Вселенную с другими законами физики, где, например электрон не имеет массы – это “смертельно” не только для биологических форм жизни, а и для всяких роботов, космических аппаратов и т. д.

— Существуют ли подобные Вселенные вечно?

Зависит от начальных условий, некоторые моментально прекращают свое существование, некоторые – продолжают существовать практически вечно.

— А как все началось? Как запустился подобный процесс, что было до?

Боюсь неправильно интерпретировать ответ автора, поэтому вот скрин статьи с переводом:

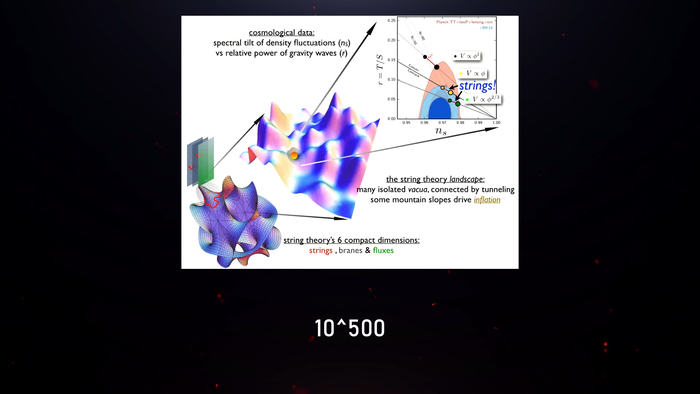

Идем дальше. Практически все попытки создать квантовую теорию гравитации оперируют с дополнительными пространствами, большими чем наше трехмерное пространство. Нас интересует теория струн. Из нее следует существование 10^500 вариантов компактификации дополнительных измерений, ну и такое же количество возможных Вселенных, каждая из своими законами физики.

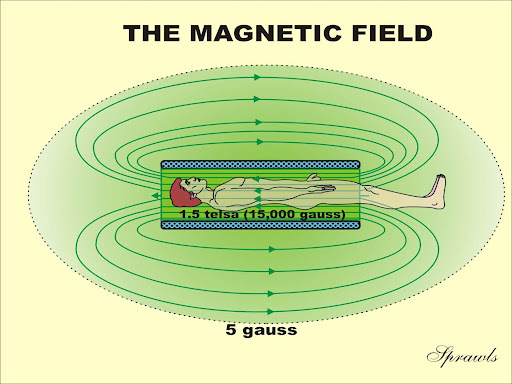

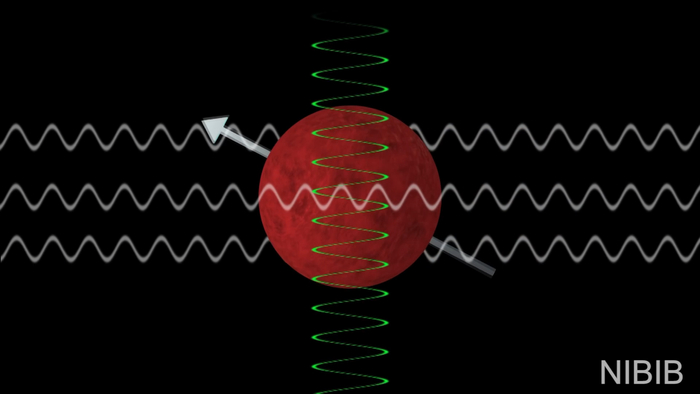

Это называется «ландшафтом теории струн», предложенным Леонардом Сасскиндом. Поэтому я буду ссылаться на его книгу, в которой идет речь об этом. В ней он приводит хорошие примеры того, что вообще значит Вселенная с другими законами физики, с другими константами. Оказывается, не надо представлять себе что-то абстрактное, достаточно заглянуть в рабочий аппарат МРТ. В нем сильные магнитные поля и это создает внутри «минивселенную» с немного другой физикой внутри.

Там можно заметить, что свободные электроны и другие заряженные частицы летают не по прямой, а по спирали, более того, электрон немного тяжелее чем в обычных условиях, так как сильное магнитное поле влияет на спины этих частиц.

Электронные оболочки атомов вытягиваются по силовым линиям поля, изменяются энергетические уровни атомов, что приводит к изменению спектров излучения. Конечно, это не большие изменения, но теоретически все может проявляться намного сильнее, настолько, что никакая биологическая жизнь или существование атомов не будет возможным. Другой пример – поле Хиггса, которое придает массу различным частицам. Если его изменять, так же, как и магнитное поле, то можно изменять массу частиц. Ну или вообще убрать это поле с некоторой области пространства, тогда все частицы будут двигаться в ней со скоростью света.

А теперь о Мультивселенных. Сасскинд сравнивает их с погодой в различных точках мира. Вот в одной стране такая-то температура, такое-то атмосферное давление, скорость и направление ветра и так далее. Похоже и с Вселенными, только вместо погоды – различные состояния вакуума(значения и свойства различных полей). В одной области физические константы одни, где-то – другие, что приводит к различным физическим законам, некоторые Вселенные и законы физики в ней не позволяют ей существовать, поэтому она практически сразу же коллапсирует, другие Вселенные расширяются слишком быстро и в них не могут появиться атомы, в некоторых частицы не имеют массы, а некоторые Вселенные похожи к нашей.

Как можно заметить, эта гипотеза похожа на предыдущую. Многие ученые считают, что такое(10^500) количество возможных Вселенных – это проблема теории струн, называемая «проблемой ландшафта теории струн». Дело обстоит примерно так:

Это по-другому еще называется «антропный принцип». Кто прав и верна ли теория струн сейчас неизвестно и возможно не будет известно еще долгое время.

Подход Сасскинда критикует Ли Смолин. У него свой подход к проблеме, почему у нашей Вселенной именно такие физические константы и законы физики. Он автор так называемой «гипотезы космологического естественного отбора». Согласно этой гипотезе, «по ту сторону» любой чёрной дыры возникает новая Вселенная, в которой фундаментальные физические постоянные могут отличаться от значений для Вселенной, содержащей эту чёрную дыру.

Разумные наблюдатели могут появиться в тех Вселенных, где значения фундаментальных постоянных благоприятствуют появлению жизни. Процесс напоминает мутации в ходе биологического естественного отбора. По мнению Смолина, его модель лучше за антропный принцип объясняет «тонкую настройку Вселенной», необходимую для появления жизни, так как имеет два важных преимущества, цитирую:

1. В отличие от антропного принципа, модель Смолина имеет физические следствия, которые поддаются опытной проверке

2. Жизнь во множественных вселенных возникает не случайным образом, а закономерно: больше «потомков» в ходе отбора имеют те Вселенные, параметры которых приводят к возникновению большего числа чёрных дыр, и эти же параметры, по предположению Смолина, благоприятствуют возможности зарождения жизни.

Спор Смолина и Сасскинда по поводу ландшафта теории струн и Космологического естественного отбора вы можете прочитать по ссылке. Чтения примерно на минут 40-час.

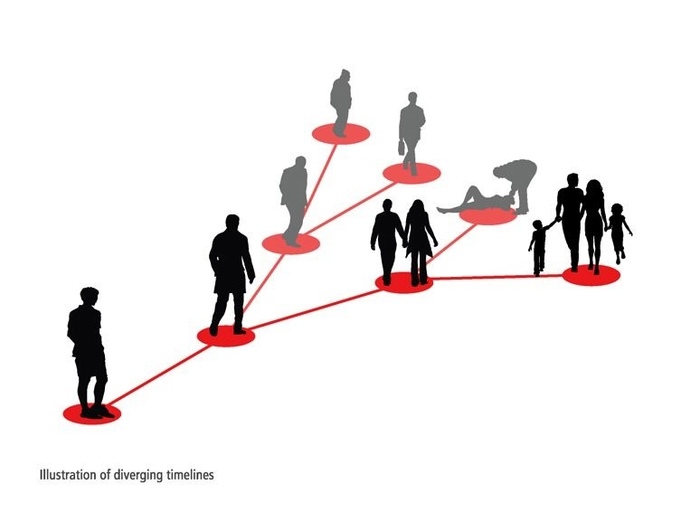

Продолжим. Многомировая интерпретация Хью Эверетта. Это одна из популярных интерпретаций квантовой механики, но я не считаю, что стоит ее включать в список гипотез о Мультивселенной, потому что она не предполагает реального наличия именно других миров, она предлагает лишь один реально существующий мир. Все остальные альтернативные реальности просто бессмысленные для нас.

Космолог Макс Тегмарк высказал предположение, названное «гипотезой математической Вселенной», гласящей, что любому математически непротиворечивому набору физических законов соответствует независимая, но реально существующая Вселенная.

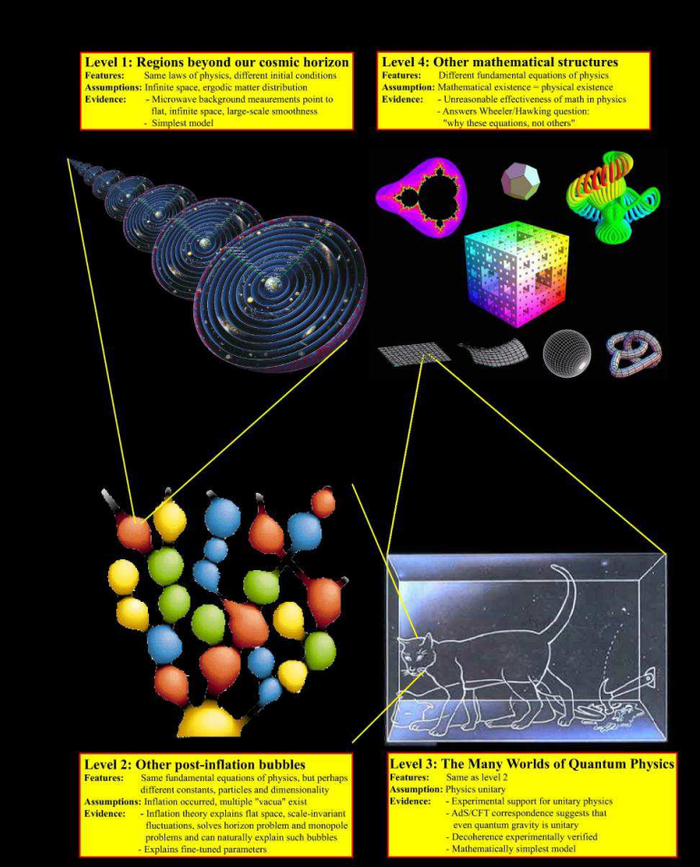

Тегмарк предложил следующую классификацию миров:

Уровень 1: Миры за пределами нашего космологического горизонта (то есть все что находится за Видимой Вселенной).

Уровень 2: Миры с другими физическими константами (это то, что было описано в трех первых гипотезах).

Уровень 3: Миры, возникающие в рамках многомировой интерпретации квантовой механики.

Уровень 4: Конечный ансамбль (включает все Вселенные, реализующие все возможные математические структуры, то есть абсолютно все возможные Вселенные и альтернативные реальности, как в многомировой интерпретации).

Хоть подобная гипотеза описывается и в теории струн в том числе, но гипотезы циклической Вселенной довольно маргинальны в научных кругах. Одну разновидность этой гипотезы активно продвигается нобелевским лауреатом Роджером Пенроузом, называется «конформная циклическая космология», не буду рассказывать детали, суть циклических гипотез кратко описана выше.

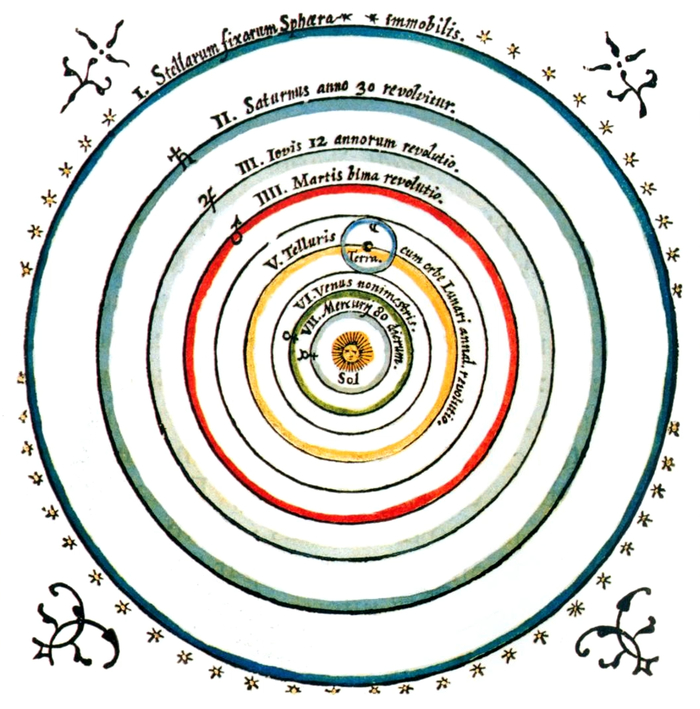

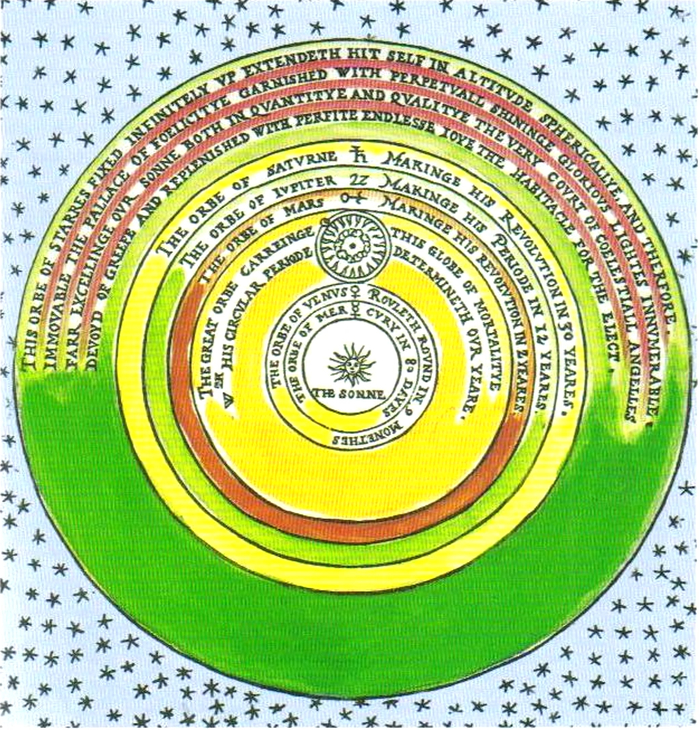

Это был краткий обзор научных и не совсем гипотез о Мультивселенной. Считаю ли я, что существует Мультивселенная? Я думаю так. Безусловно, антропный принцип, который был описан в двух первых гипотезах, очень элегантный, простой и логичный. Но все же я отношусь к нему скептически, и вот почему я так думаю. Давайте вспомним историю. Кеплер, который придумал три закона движения планет, который заменил модель эпициклов эллиптической орбитой, задумывался: «Почему планета Земля находится именно на таком расстоянии от Солнца, как так получилось?». Оказалось, ответ очень прост – существуют миллиарды звездных систем подобных до Солнечной, мы просто появились в одной из таких, она не была создана специально для нас, мы просто появились в таких условиях. Вот ответ на вопрос Кеплера. Мы можем продолжить этот ход мышления и ответить на вопрос, почему в нашей Вселенной законы физики именно такие: «Да потому, что наша Вселенная одна из множества Вселенных и законы физики в нашей Вселенной позволяют существовать формы жизни, которая может задавать такие вопросы». Это выглядит логично и просто, но! Но давайте вспомним Коперника. В его время уже полторы тысячи лет существовала парадигма Птоломея – Земля в Центре мира, вокруг которой вращаются Луна, Солнце и другие планеты, а звезды как бы нарисованы на куполе окружавшим этот мир. Коперник заменил Землю в центре Солнцем, что было очень смелым допущением в те времена, все остальное он оставил таким же.

Но был еще такой астроном, Томас Диггес. Диггес убрал из схемы Коперника край Вселенной, заполнив ее звездами вдаль и до бесконечности.

Понимаете, это простейшая идея, объяснить звезды на небе как множество, простирающееся в бесконечность. Он даже не мог предположить, что существуют более сложные структуры – галактики, сверхскопления галактик, черные дыры. В каком-то смысле ученые поступают как Томас Диггес. Он просто заполнил все пространство звездами до бесконечности, современные ученые заполняют все пространство другими Вселенными до бесконечности. Именно поэтому я отношусь скептически. Да, у нас более развита наука чем во времена Диггеса, но возможно структура Вселенной намного более сложная, чем бесконечное число Вселенных с разными физическими законами, настолько сложная, что современная наука и величайшие умы человечества не в состоянии даже приблизится к ее пониманию, возможно это не просто другие Вселенные, а нечто более сложное, неописуемое современным уровнем физики, математики, нашей логикой и даже больной фантазией.

Египтяне (вспоминайте начало статьи), да и другие народы и отдельные личности, описывали наблюдаемое и ненаблюдаемое так, как позволяла их фантазия и уровень науки, если можно это назвать наукой. Можем ли мы быть уверенны, что современная наука, описывая ненаблюдаемое как множество Вселенных не допускает ту же ошибку, что и египтяне и все остальные? Нет. История показывает, что до реальных наблюдений, предположения и гипотезы в той или иной мере почти всегда оказывались ошибочны. Это не значит, что Мультивселенная наверняка не существует. Это значит, что все может быть устроено покруче даже мозговыносящей Мультивселенной…

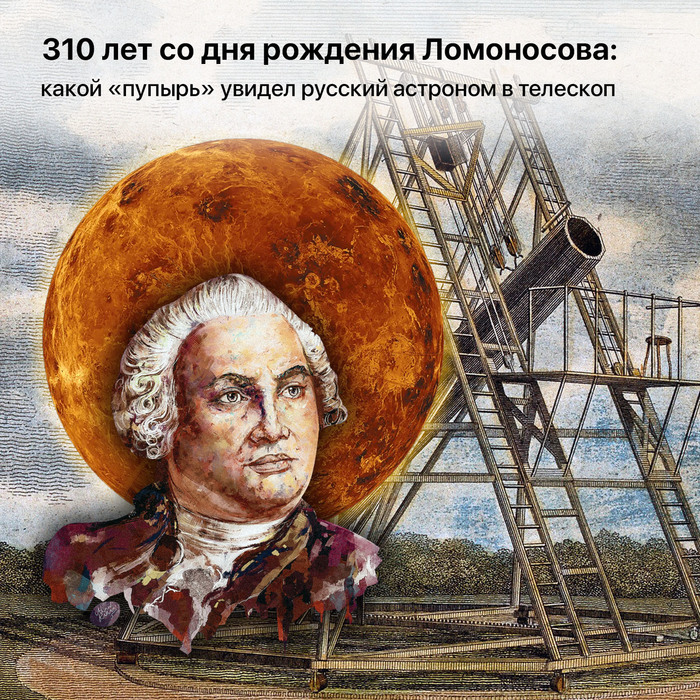

310 лет со дня рождения Ломоносова: какой «пупырь» увидел русский астроном в телескоп

8 ноября 1711 года родился Михаил Васильевич Ломоносов — первый крупный русский учёный-естествоиспытатель. Он вел научные исследования и по физике, и по химии, и по астрономии, и по инженерному делу, и по географии, и по металловедению, и по геологии, и в других областях наук. Именно благодаря ему были заложены основы массового образования, к которым стремился Пётр Первый.

Нам в первую очередь хочется вспомнить Ломоносова как физика-астронома. Он изобрёл собственный вариант телескопа (1762 год), с помощью которого смог открыть атмосферу Венеры: «…тогда появился на краю Солнца пупырь [во время прохождения второй планеты через солнечный диск, прим. ред.], который тем явственнее учинился, чем ближе Венера к выступлению приходила…».

Занимательный факт. После смерти Ломоносова в 1764 году все его исследования были засекречены Екатериной II. В итоге и открытие атмосферы у Венеры, и «ломоносовская» модификация телескопа впоследствии приписывались уже Уильяму Гершелю. Он независимо пришёл к тем же выводам примерно через 30 лет после смерти Ломоносова. А занимательность этого факта в том, что сам Михаил Васильевич не придавал особых значений открытию атмосферы у Венеры, а телескоп он создал скорее для своих коллег из Академического собрания.

«Я всегда лелеял желание, чтобы эти превосходные небесные орудия, коих изобретение составляет славу Ньютона и Грегори, не по размерам только, как это обычно происходило, возрастали, но получили и иные, почерпнутые из сокровищ оптики усовершенствования».

Авторство портрета Михаила Ломоносова: ahmedkaram.studio

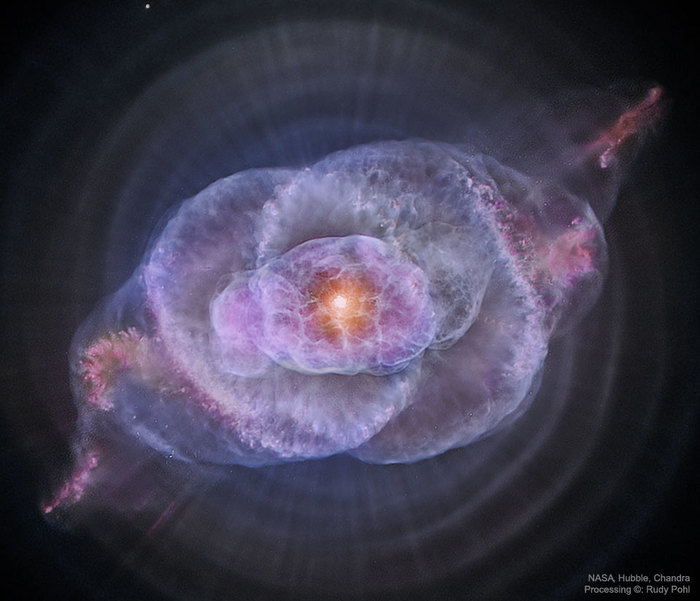

Туманность «Кошачий глаз» в оптическом и рентгеновском диапазонах

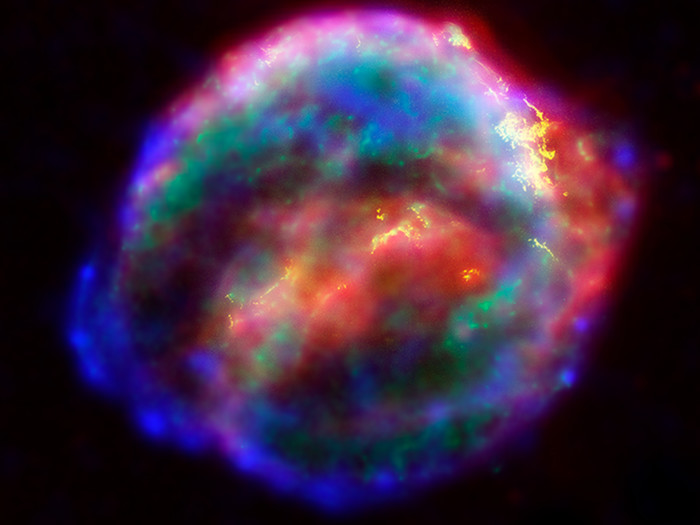

Для одних она похожа на кошачий глаз. Для других, возможно, на гигантскую космическую раковину. На самом деле это одна из самых ярких и детализированных планетарных туманностей, состоящая из газа, выброшенного во время короткой, но славной фазы в конце жизни звезды, похожей на Солнце.

Умирающая звезда в центре этой туманности, возможно, создала внешние круговые концентрические оболочки, отбрасывая внешние слои в серии регулярных конвульсий. Однако образование красивых, сложных и в то же время симметричных внутренних структур изучено недостаточно.

Представленное изображение является композицией цифрового изображения от космического телескопа «Хаббл» с рентгеновским излучением, полученным орбитальной обсерваторией «Чандра».

Изысканное плавающее космическое изваяние имеет в поперечнике более половины светового года.

Конечно, глядя в этот Кошачий глаз, человечество вполне может увидеть судьбу нашего Солнца, которому суждено вступить в свою собственную планетарную туманную фазу эволюции. примерно через 5 миллиардов лет.

Названа новая версия причины таинственного потемнения звезды Бетельгейзе

Звезда Бетельгейзе (альфа Ориона) является яркой красноватой звездой, расположенной в «плече» созвездия Ориона, и может быть различима на небе невооруженным глазом.

С октября 2019 г. по март 2020 г. Бетельгейзе демонстрировала таинственное снижение яркости, которое привлекло большое внимание астрономов и общественности. Несмотря на то, что эта звезда относится к классу переменных звезд, для которых характерны периодические или иногда непериодические изменения яркости, это потемнение знаменитой звезды стало самым значительным эпизодом такого рода, наблюдаемым в течение последних 50 лет. Ее яркость снизилась более чем в 2,5 раза, и это можно было заметить на ночном небе даже невооруженным глазом. Астрономы предлагали несколько возможных сценариев: этап, предшествующий взрыву звезды как сверхновой, заслоняющая звезду пыль или изменения в фотосфере светила.

В новом исследовании группа астрономов под руководством профессора Чжао Ганга (Zhao Gang) из Национальных астрономических обсерваторий Китайской академии наук проливает свет на природу этого таинственного потемнения Бетельгейзе.

В своей работе группа Ганга изучила спектры высокого разрешения звезды Бетельгейзе в ближней части инфракрасного диапазона в периоды до и после появления затемнения. Ученые определили, что эффективная температура Бетельгейзе упала до минимума в 3476 Кельвинов 31 января 2020 г., после чего она вновь восстановилась до уровня, предшествующего потемнению, и составила 3646 Кельвинов к 6 апреля 2020 г. Такого изменения температуры на 170 Кельвинов было достаточно для объяснения таинственного потемнения, отмечают авторы.

Почему температура звезды могла снизиться на 170 Кельвинов? Причиной могло стать крупное темное звездное пятно на поверхности Бетельгейзе. Присутствие пятен на поверхностях красных сверхгигантов представляет собой хорошо известное явление. Эти пятна могут быть обусловлены конвективными потоками или холодными конвективными ячейками, которые играют важную роль в структуре таких звезд, объяснили авторы.

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Бетельгейзе меньше и ближе к Солнцу чем считалось

Бетельгейзе меньше и ближе к Солнцу чем считалось

Бетельгейзе по праву считается одной из самых интригующих звезд в окрестностях Солнца. Она представляет собой красный сверхгигант, который уже исчерпал запасы своего водородного горючего и в ближайшем (по астрономическим меркам) будущем станет сверхновой.

В 2019 – 2020 году светило пережило рекордное падение блеска, что было интерпретировано некоторыми астрономами как признак скорого взрыва. Впрочем, затем яркость Бетельгейзе восстановилась до привычных значений. Последующий анализ показал, что потускнение вряд ли связано с предстоящим превращением гиганта в сверхновую. Согласно превалирующей версии, оно было вызвано выбросом вещества, при охлаждении образовавшим пылевое облако. По другой гипотезе, большая часть поверхности светила покрылась огромными пятнами.

В любом случае, событие вызвало новый всплеск интереса к изучению Бетельгейзе. Международная команда астрономов попыталась уточнить характеристики звезды. Для этого она прибегли как к наблюдательным данным, так и результатам моделирования. Исследование показало, что радиус Бетельгейзе примерно в 760 раз превосходит радиус Солнца. Это меньше, чем считалось ранее.

Исходя из полученной цифры, астрономы произвели переоценку дистанции до Бетельгейзе. Расчеты показали, что она составляет 550 световых лет, что примерно на 100 световых лет меньше общепринятой цифры. Также исследователям удалось наложить ограничение на массу гиганта. Она должна лежать в диапазоне от 16.5 до 19 солнечных.

Еще один важный вывод исследования заключается в том, что Бетельгейзе по-прежнему находится на ранней стадии горения гелия в ядре. А это означает, что гиганту не грозит превращение в сверхновую «со дня на день». По мнению ученых, у Бетельгейзе в запасе осталось еще порядка 100 тысяч лет.

Как Бетельгейзе «чихнула»: промежуточные итоги активности звезды в 2020-м году

Как Бетельгейзе «чихнула»: промежуточные итоги активности звезды в 2020-м году

АВТОР: ALEXANDER MINKIN · 12 СЕНТЯБРЯ, 2020

Ученые опубликовали результаты нового исследования сверхгиганта Бетельгейзе.

Известно, что Бетельгейзе относится к красным супергигантам, а её «жизнь» уже подходит к концу. Для звёзд такого класса периодическое изменение светимости является нормой. За 150 лет наблюдений астрономами были замечены изменения яркости Бетельгейзе каждые 420 дней. Однако именно последний год стал для неё весьма необычным.

Что же произошло на самом деле и как это событие влияет на астрономическое сообщество? Предлагаю разобраться.

Значительные изменения яркости звезды были обнаружены ещё в конце 2019-го года.

В начале 2020 года звезда по-своему «чихнула» и тем самым удивила весь мир: её яркость какое-то время составляла всего 2/3 от обычного значения. Важно заметить, что ранее столь резкий спад светимости не наблюдался.

Изначально астрономы были озадачены, но разобраться с ситуацией помог телескоп «Хаббл», который начиная с января 2019 года систематически наблюдал Бетельгейзе в ультрафиолетовом диапазоне.

В период с сентября по ноябрь 2019-го, телескоп обнаружил признаки тёмных пятен вещества, которые были выброшены звездой в её атмосферу. Чуть позже, в декабре 2019-го, наземные телескопы зафиксировали потускнение звезды.

Один из ведущих авторов исследования Андреа Дюпри объясняет случившееся следующим образом: https://www.cfa.harvard.edu/news/2020-17

Мы считаем, что выброшенный звездой газ охладился на расстоянии миллионов миль от звезды – таким образом сформировалась пыль, которая заблокировала видимость южной части Бетельгейзе, фотографии которой были получены в январе-феврале.

Что же могло вызвать столь массивный выброс звездного вещества?

В первую очередь, следует отметить, что учёным неизвестны показатели плотности всех звездных веществ, состав и преобладание химических элементов, а также их температура.

Во-вторых, выброс вещества произошёл вдалеке от полюсов Бетельгейзе, несмотря на то, что там гравитационное влияние наиболее слабое и обычно именно это позволяет огромному количеству вещества покинуть звезду.

Буквально месяц назад было зафиксировано “внеплановое” небольшое снижение яркости звезды. Хотя астрономы считали, что оно должно было произойти не менее чем через год.

Андреа Дюпри считает, что «…такого не должно быть», поэтому основная задача состоит в проведении тщательных исследований во второй половине года для регистрирования новых колебаний светимости.

Так почему астрономов так интересует Бетельгейзе и какую тайну хранит звезда?

Дело в том, что сверхгигант находится на стадии окончания «жизни» и в скором времени Бетельгейзе взорвётся сверхновой.

Останки сверхновой SN 1604, сфотографированные телескопом им. Хаббла

Светило находится на расстоянии 700 световых лет от Земли. Результат появления сверхновой будет виден на земном небосводе несколько месяцев, а её яркость, по некоторой информации, может достичь яркости Луны.

По оценке исследователей, событие должно случится в ближайшие 100 000 лет. Это даёт астрономам уникальную возможность наблюдать за взрывом сверхновой, предваряющими его «колебаниями» звезды, а также точнее рассчитывать взрывы других звёзд.

В потускнении Бетельгейзе обвинили превращение плазмы в пыль

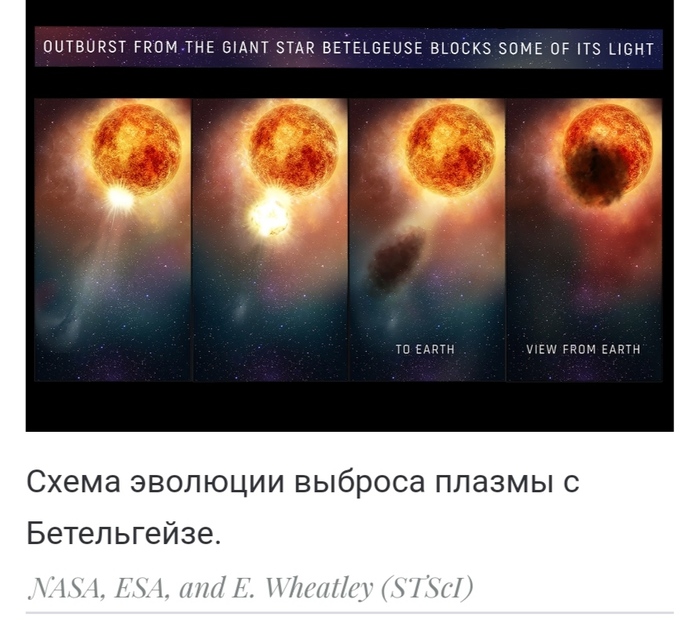

Астрономы с помощью наземных и космических обсерваторий выяснили, что причиной недавнего рекордного потускнения сверхгиганта Бетельгейзе стал выброс плазменного пузыря и конвективной ячейки. Пройдя сквозь атмосферу звезды, плазма охладилась, образовав пылевое облако. Статья опубликована в журнале The Astrophysical Journal.

Бетельгейзе находится на расстоянии около 700 световых лет от Солнца в созвездии Ориона. Этот красный сверхгигант во много раз массивнее Солнца и считается одной из крупнейших известных звезд. Текущий возраст Бетельгейзе составляет около восьми миллионов лет: предполагается, что в ближайшие десять тысяч лет произойдет гравитационный коллапс ядра, и звезда взорвется как сверхновая II типа.

Бетельгейзе принадлежит к типу полуправильных переменных звезд и демонстрирует долгопериодические колебания блеска. Однако, в период с ноября 2019 года по март 2020 года она рекордно потускнела за всю историю фотоэлектронных наблюдений: ее видимая звездная величина упала с 0,6 до 1,6. Тогда некоторые астрономы посчитали, что гигант готов взорваться, однако в апреле этого года ее яркость восстановилась до обычных значений.

Первоначально существовало две версии сильного падения блеска Бетельгейзе: резкое охлаждение видимой поверхности звезды из-за сильных пульсаций или конвективных процессов и обширный выброс пыли по направлению к земному наблюдателю. Вторая версия вскоре получила подтверждение: над конвективными ячейками звезды обнаружили пылевые облака. Доказательства — данные наблюдений в субмиллиметровом диапазоне — есть и у первой версии.

Группа астрономов во главе с Андреа Дюпри (Andrea Dupree) из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики опубликовала результаты анализа данных наблюдений за Бетельгейзе в 2019–2020 годах. Данные собрали с помощью «Хаббла», следившим за звездой в ультрафиолетом диапазоне, наземной обсерватории STELLA, которая получала информацию о движении внешних слоев звезды, космической обсерватории STEREO и наземных наблюдателей и обсерваторий (например, TrES), которые отслеживали изменения яркости Бетельгейзе.

Ученые пришли к выводу, что в прошлом году из крупной конвективной ячейки на видимой поверхности гиганта произошел выброс плазмы, который был ускорен расширяющимися слоями звезды в ходе очередного цикла долговременных пульсаций. Расширяющийся плазменный пузырь прошел через горячую атмосферу звезды в более холодные внешние области, где плазма остыла, что привело к образованию частиц пыли, создавших пылевое облако, наблюдавшееся в южном полушарии Бетельгейзе.

Ожидается, что следующий минимум яркости звезда пройдет в апреле 2021 года, наблюдения за ней будут вестись при помощи космических обсерваторий. Близость звезды позволяет в ходе долговременных наблюдений за ней в деталях изучить процессы потери массы сверхгигантом и его околозвездной среды.

Бетельгейзе — не единственная из полуправильных переменных звезд, которая демонстрирует неоднородные изменения блеска. В прошлом году российские астрономы выявили похожее поведение у звезды V Гончих Псов, которое объяснялось асимметричной пылевой оболочкой.

Всё, расходимся! Бетельгейзе не взорвётся

С конца октября прошлого года астрономы стали отмечать резкое снижение яркости Бетельгейзе, и одной из возможных причин этого называлось вступление звезды в свою завершающую жизненную фазу, по окончании которой звезда взорвётся и переродится в сверхновую.

Однако снимки, полученные с телескопа Хабл, прояснили реальную картину и успокоили учёных. Согласно полученным данным, стремительное потускнение одной из самых ярких звёзд Млечного пути было вызвано облаком пыли, образовавшимся в её атмосфере. Огромный сгусток раскалённой плазмы отделился от поверхности звезды и поднялся в атмосферу, где он остыл и превратился в пыль.

Как пояснили в Европейском космическом агентстве, «образовавшееся облако пыли блокировало свет, исходящий с 1/4 поверхности небесного тела». При этом в организации добавили, что звезда уже вернулась к своей прежней яркости.

«При помощи «Хаббла», — поясняет Андреа Дюпри, ведущий специалист Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в США, — мы увидели, как плотный горячий фрагмент материи отделяется от видимой южной части поверхности звезды, поднимается в атмосферу и превращается в пыль, что и приводит к снижению её яркости».

Выводы учёных будут опубликованы в Астрофизическом журнале. Однако остаётся открытым вопрос, что именно вызвало на звезде подобный выброс плазмы.

Бетельгейзе почти в 1000 раз больше Солнца и находится в 725 световых лет от Земли (в созвездии Орион). Это означает, что явления, наблюдаемые в телескоп, происходили на звезде приблизительно в начале 14-го века.

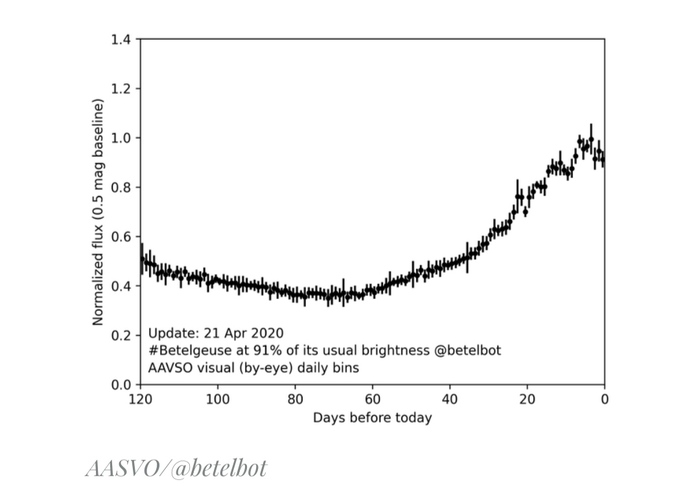

Бетельгейзе восстановила свою яркость

Яркость сверхгиганта Бетельгейзе восстановилась до обычного значения, что указывает на завершение периода потускнения. Об этом говорит кривая блеска, построенная по данным Американской ассоциации наблюдателей переменных звезд (AAVSO). Предполагается, что за сильное падение блеска звезды ответственно расширяющее облако из газа и пыли, образовавшееся в результате возможного выброса со звезды.

Красный сверхгигант Бетельгейзе считается девятой по яркости звездой на небе и находится в созвездии Ориона, на расстоянии около 600-700 световых лет от Земли. Это звезда намного массивнее Солнца, если ее поместить в центр Солнечной системы, то она заполнит орбиту Марса или даже Юпитера. Возраст звезды составляет около восьми миллионов лет, в ее недрах уже завершились ядерные реакции «горения» водорода и гелия и идут реакции с участием более тяжелых элементов, таких как углерод. Как только в ядре начнутся реакции с образованием железа, равновесие в звезде нарушится, произойдет коллапс ядра и Бетельгейзе взорвется как сверхновая.

Существенные колебания блеска Бетельгейзе были замечены еще в 19 веке и продолжаются до сих пор. В сентябре 2019 года звезда вновь начала тускнеть, а в декабре ее яркость достигла минимума за всю историю наблюдений с помощью электронных приемников: видимая звездная величина Бетельгейзе снизилась до значения 1,125. Кроме того, изменилась форма звезды. Это могло означать, что звезда либо периодически пульсирует, либо находится на заключительном этапе своей эволюции и готовится взорваться. Однако в феврале 2020 года яркость Бетельгейзе начала повышаться, что согласуется с уже известным периодом колебаний блеска звезды, составляющим около 420 дней.

По состоянию на 21 апреля 2020 года по данным Американской ассоциации наблюдателей переменных звезд яркость Бетельгейзе составляет 91 процент от ее обычной яркости, ее звездная величина составляет 0,6. Колебания яркости за последнюю неделю составляют от 93 до 101 процента от обычной яркости. Астрономы рассматривали два сценария произошедшего: резкое охлаждение поверхности звезды из-за сильных пульсаций и конвективных процессов, и обширный выброс пыли по направлению к земному наблюдателю.

Сравнение спектроскопических данных наблюдений за звездой в 2004 и 2020 году показало небольшое падение температуры ее внешних слоев, что плохо объясняется влиянием конвективных процессов. Скорее всего, за падение блеска ответственно расширяющее облако из газа и пыли, образовавшееся в результате возможного выброса со звезды, эта идея согласуется с событием падения блеска в 2009 года, когда также мог наблюдаться выброс газа.