что такое белокурая бестия

Белокурая бестия

Откуда взялось словосочетание «белокурая бестия», что оно означает? И всё выражение целиком и слова по отдельности вызывают к себе интерес. «Белокурый» – произошло от «белых кур»? И что означает «бестия»?

Выражение «белокурая бестия» получило широкое распространение после выхода в свет книги «К генеалогии морали» Фридриха Ницше. Понятие die Blonde Bestie (от латинских blondus – жёлтый и bestia – зверь) раньше служило литературным клише для обозначения царя зверей – льва, и было перенесено Ницше на образ человека и заключено в его сущность. «В основе всех этих благородных рас просматривается хищный зверь, роскошная, похотливо блуждающая в поисках добычи и победы белокурая бестия; этой скрытой основе время от времени потребна разрядка, зверь должен наново выходить наружу, наново возвращаться в заросли. » Арийская нация действительно светловолосая, и эта находка Ницше (параллель «царь зверей – цари людей») очень удачная с точки зрения идеологии.

Однако вернёмся к «белым курам». По предположению этимологического словаря Фасмера, корень «кур» относится не к домашней птице, а к пыли (польское kurz) и означает «словно покрытый белой пылью». Заодно разберёмся с ещё одним словом, означающим блондинов и блондинок, – белобрысый. Оно, в свою очередь произошло от праславянского слова «бры» – бровь и сродни древне-индийскому bhrus. То есть буквально «белобрысый» значит «белобровый».

Белокура ли бестия?

В 1887 году вышла книга Фридриха Ницше «Генеалогия морали». Она стала продолжением другого его сочинения «По ту сторону добра и зла», напечатанного годом ранее (так что с юбилеем, дорогие товарищи ницшеанцы! 130 лет труду всё-таки). Забавно, что это название, ставшее неологизмом-афоризмом, а у Ницше таковых немало, мы употребляем, характеризуя нечто именно в самом негативном смысле, говоря о том, чему и определения-то не подобрать, и подразумевая событие или поступок, что стоит за гранью морали и этики, в котором некое «добро» и заподозрить-то трудно, а ведь автор вкладывал совсем другой смысл. Книга с парадоксальным названием со временем дала Ницше повод написать пояснения — «Генеалогию». Часто пишут, что из-за «волны обрушившейся критики» …уж не знаю, о какой волне может идти речь, коли только третье издательство взяло рукопись в печать, а потом продало 114 экземпляров (не в век телевизора и интернета, а в век книг и повышенного внимания к философской мысли).

Критические отзывы на философский непосильный труд Ницше получил по своему же желанию, от тех людей, которым он сам и послал экземпляры на анализ и оценку. Некоторые предполагаемые рецензенты вообще не ответили. Но в общем,»известного неакадемического философа» тема не отпускала, и он почему-то решил, что обязан отчитаться о проделанной работе и поподробнее.

В «По ту сторону добра и зла» философ сформулировал некие принципы нового нравственного поведения, остающегося моральным всегда и при любых обстоятельствах, даже в таких случаях, которые осуждаются человеческой этикой (понятно, что только у людей «особенных»). Объяснение любого поступка — воля к власти. А она, то есть воля к власти и ненасытная жажда её, ровно как и причинение боли слабому при достижении данной цели, не являются абсолютно предосудительными, поскольку предосудительность — это лишь гуманистическое предубеждение и не более, чем некий предрассудок, связанный с «богоданной моралью», над которой Ницще поиздевался всласть. Кажется, именно этот момент многим (вернее всё же — «нескольким» из ознакомившихся) не понравился. Тогда Ницше и развил данный тезис в следующей своей работе. Собственно, это и имеет отношение к моему посту, но об этом чуть позже.

Не знаю, как вы, я Ницше всегда воспринимала больше как писателя-поэта, как автора, парадоксальным образом тасующего слова и мысли, и подобно колоде карт, сдающего их веером в предложениях без особого смысла, но эффектных. Если опять к «По ту сторону», то какие философские мысли можно почерпнуть из вот такого отрывка?

Абсолютное словоблудие, но ведь как звучит! Роскошно! Сплошное «Я слушал, я внимал… Нет! Смысла я не понимал, но ощущение — колдовское!»

Но «Генеалогия морали» вышла довольно занудной. Словно понимая это, Ницше с самого начала слагает с себя ответственность за необходимость быть понятым:

«- По вкусу ли они вам, эти наши плоды? — Но что до этого деревьям! Что до этого нам, философам!» В общем, сами виноваты, если чё не дотёмкали. Как водится, философ даёт определения добру и злу, морали (маска, тартюфство, болезнь, недоразумение, яд) и греху, совести и аскетизму… ну, это понятно, куда же Ницше без этого.

Я прошу прощения за большую вводную часть, но любовь к Ницше некоторых, мною очень любимых писателей, всегда ставила меня в некий тупик, пусть «мой тупик». Теперь к теме. В главе 11-й, путаясь и пробираясь сквозь такой вот текст:

В основе всех этих благородных рас просматривается хищный зверь, роскошная, похотливо блуждающая в поисках добычи и победы белокурая бестия; этой скрытой основе время от времени потребна разрядка, зверь должен наново выходить наружу, наново возвращаться в заросли — римская, арабская, германская, японская знать, гомеровские герои, скандинавские викинги — в этой потребности все они схожи друг с другом.

Вот так. Вот на этом бреде впоследствии обоснуют… ну, в общем, всё то, чем будет так «богат» век ХХ-й, да и ХХI-й тоже в своих самых различных проявлениях и ипостасях.

«Белокурая бестия» у Ницше это — die Blonde Bestie. Bestie — так именовали зверей, животных в старинных латинских текстах. Чаще всего так называли львов и львиц. Была такая литературная норма, пока Ницше не внёс свои коррективы. Кстати, слово бестия в русский язык пришло через семинаристский жаргон: в духовных семинариях молодые люди изучали несколько языков и при случае были не прочь продемонстрировать свою образованность, перекидываясь острым словцом и шутками. Так появилась и катавасия, и расквасить, и гасить, и многое другое. Семинаристы неплохо соединяли мир библейский с современным им, и пущенное по началу как «изверг», словечко «бестия» потом приняло значение «плут» и «пройдоха».

А ведь Ницше — филолог, в 24 года, небывалый случай в Европе, приглашенный на должность профессора классической филологии в Базельский университет. Он стал бы банальничать? Нет. Автор (кстати, ещё и такого известного выражения как «Umwertung aller Werte» переоценка ценностей) здесь имел в виду другое. Своей «Белокурой бестией» он отсылает нас к племенам немецких варваров, в которых их сильные витальные инстинкты скрыты до поры до времени. Именно в этом он их уподобляет хищникам, «скитающимся в поисках добычи и победы», аккурат в таком аспекте немецкие белокурые бестии уподобляются другим аристократическим перечисленным племенам. Как видим, других заслуг у греков и римлян Ницше не нашёл.

Возвращаясь напоследок к философской концепции. Немецкий философ Хеннинг Оттманн, изо всех сил пытаясь хоть чуточку прикрыть откровенно расистский смысл этой работы Ницше, интерпретирует тезис так: в «Так говорил Заратустра» лев есть символ свободного духа, который отрицает старые ценности, и кантианское « ты должен» противопоставляет «я хочу» и возвращает таким образом к неоплатонической концепции освобождения души (имеется в виду от мате́рийной обременённости, к достижению чистой духовности) …ну что ж, можно заметить, у немцев «неплохо» получилось это продемонстрировать в веке 20-м.

Ну и «белокурый», наконец. В смысле, почему было выбрано такое слово при переводе. Всё-таки «светловолосый» применительно к шкуре или гриве — не слишком удачный вариант, даже если в контексте подразумевается человек. За неимением других вариантов, воспользовались белокуростью. Удачно ли? По мне, не очень. Но найти нечто среднее, промежуточное, что в равной степени относилось бы и ко льву и к сапиенсу, в русском языке не представляется возможным. Именно поэтому белокурой бестией сейчас называют светловолосую оторву, а вовсе не представителя высшей расы. Да и слава богу, что так.

Само слово — то ли исконно русское и происходит от слов белый и кудри , белокудрый , со временем ставшее белокурый . То ли от польского kurz , означающее «словно покрытый белой пылью» . Или от белорусского скура , то есть шкура, кожа . Пишут, что в Беларуси белокурыми называют людей как блондинов, так и просто с очень белой кожей.

Крылатые слова и афоризмы. Белокурая бестия.

Идеал германского философа-индивидуалиста Фридриха Ницше (1844—1900). В статье «К вопросу о происхождении морали» Ницше рекомендует всем «избранным» расам, вынужденным в мирное время накладывать на свои инстинкты узду в интересах сохранения государственных и общественных связей, «разряжать» накопившуюся энергию жестокостями в отношении «низших» рас. В особенности он имел в виду «германскую белокурую бестию». На этом основании многие из «культуртрегеров» германских колоний в Африке, вербовавшиеся главным образом из рядов привилегированной прусской военщины, почитали себя «ницшеанцами».

Белые березы, жидкие осины,

Пашни да овраги — грустные картины;

Не пройдешь без думы без тяжелой мимо!

Что же к ним все тянет так неодолимо?

Из «Отчизны» поэта А. Н. Плещеева (1825—1893).

Белый ворон, белая ворона.

Синоним небывалой, исключительной личности. Пущен в обращение римским сатириком Ювеналом (60—130 г. нашей эры) в 7-й из написанных им 16 сатир.

Бери, большой тут нет науки.

Бери, что можно только взять.

На что ж привешены нам руки,

Как не на то, чтоб брать, брать, брать…

Лозунг взяточников. Приводится у Островского в комедии «Доходное место», действие 4-е, явление 8-е, в декламации Жадова («Ты знаешь эту песню: Бери» и т. д.). Заимствовано из комедии Капниста (1757—1823) «Ябеда», поставленной на сцене в 1798 г., но затем подвергшейся гонению и запрещенной к печатанию. Запрет был снят лишь в 1804 г.

Беспокойная ласковость взгляда.

«Убогая и нарядная», 1, Н. А. Некрасова (1857).

… Беспокойство,

Охота к перемене мест.

Пушкин, «Евгений Онегин», глава 8-я, строфа 13-я.

Бесполезно плакать и молиться:

Колесо не слышит, не щадит;

Хоть умри — проклятое вертится,

Хоть умри — гудит-гудит-гудит…

Из стихотворения Некрасова «Плач детей» (1860), представляющего собой вольный перевод стихотворения английской поэтессы Елизаветы Баррет Браунинг, написавшей его под впечатлением виденных ею картин страшной эксплоатации детского труда на английских фабриках (1847).

Знаменитая фраза, которою, как ушатом холодной воды, Николай II при своем восшествии на престол в 1894 г. окатил либеральных земцев Тверской губернии, представивших «верноподданическое» ходатайство о привлечении «лучших людей» к управлению государством. «Некоторые члены земских учреждений позволили себе увлечься бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в управлении государством…», ответил Николай на всеподданнейшие адреса земств, подтвердив, что он намерен оставаться верным принципам своего «покойного батюшки», т. е. неограниченного самодержавия.

Выражение получило в России право гражданства в 1906—08 гг., во-время хозяйничанья в Персии русского полковника Ляхова, поддерживавшего персидских реакционеров против партии реформ. Казаки Ляхова в 1908 г. разогнали новорожденный парламент — меджлис, и сторонники реформ, спасаясь от преследований, садились в «бест» — места, пользовавшиеся по местным обычаям неприкосновенностью. Там они отсиживались до перемены обстоятельств.

Прозвище Бисмарка в молодые годы, когда он жил в своем имении, предаваясь «благородным» дворянским удовольствиям — кутежам и охоте.

Библия рабочего класса.

Герцог Веллингтон, в беседе с Роджерсом 18 июня 1815 г., назвал так сражение при Ватерлоо.

Битва прекратилась за отсутствием сражающихся.

Из «Сида» французского поэта Корнеля (1606—1684).

Бичуя маленьких воришек

Для удовольствия больших.

Н. А. Некрасов, «Поэт и гражданин» (1849).

Благо всем, ведущим к свету,

Братьям, с братьев снявшим гнет.

Из «Приветствия» И. С. Аксакова, публициста-славянофила (1823—1886).

«И кого ты своими благоглупостями удивить хочешь»? Беседа с «батюшкой» — попом. Салтыков-Щедрин, «Невинные рассказы», VIII.

Благоразумная оппозиция, цитируется и как Толковая оппозиция. «Я люблю благонамеренную оппозицию». Такими словами прусский король Фридрих-Вильгельм IV (1795—1861) приветствовал крупнейшего гражданского поэта молодой Германии Георга Гервега 19 ноября 1842 г., когда он прибыл из Швейцарии на родину с целью издавать политическую газету. Это не помешало Фридриху-Вильгельму в скором времени выслать Гервега за резкий протест против цензурных гонений. См. Оппозиция его величества.

Благо народа — высший закон.

Из речей Цицерона «О законах». «Да будет высшим законом их (подразумевается: правителей) благо народа». См. Salus populi suprema lex.

Благословен и день забот,

Благословен и тьмы приход!

Пушкин, «Евгений Онегин», гл. 6-я, строфа 21-я.

Благочестивое пожелание (или пожелания). Латинское pium desiderium, множ. число Pia desideria.

Цитируется с XVII века. Первоисточником является вышедшая в 1627 г. в Антверпене под таким заглавием книга бельгийского иезуита Германа Гуго. Фраза употребляется большей частью в смысле «неисполнимых желаний».

Заимствовано из 9-й книги «Метаморфоз» Овидия.

Блажен, кто верует, тепло ему на свете!

Чацкий в «Горе от ума», действие 1-е, явление 7-е.

Блажен, кто смолоду был молод,

Блажен, кто во-время созрел.

Пушкин, «Евгений Онегин», гл. 8-я, строфа 10-я. Цитировано Тургеневым в романе «Рудин», в главе 11-й.

Блажен незлобивый поэт,

В ком мало желчи, много чувства:

Ему так искренен привет

Друзей спокойного искусства…

Его не гонят, не злословят,

И современники ему

При жизни памятник готовят…

Белокура ли бестия?

В 1887 году вышла книга Фридриха Ницше «Генеалогия морали». Она стала продолжением другого его сочинения «По ту сторону добра и зла», напечатанного годом ранее (так что с юбилеем, дорогие товарищи ницшеанцы! 130 лет труду всё-таки). Забавно, что это название, ставшее неологизмом-афоризмом, а у Ницше таковых немало, мы употребляем, характеризуя нечто именно в самом негативном смысле, говоря о том, чему и определения-то не подобрать, и подразумевая событие или поступок, что стоит за гранью морали и этики, в котором некое «добро» и заподозрить-то трудно, а ведь автор вкладывал совсем другой смысл. Книга с парадоксальным названием со временем дала Ницше повод написать пояснения — «Генеалогию». Часто пишут, что из-за «волны обрушившейся критики» …уж не знаю, о какой волне может идти речь, коли только третье издательство взяло рукопись в печать, а потом продало 114 экземпляров (не в век телевизора и интернета, а в век книг и повышенного внимания к философской мысли).

Критические отзывы на философский непосильный труд Ницше получил по своему же желанию, от тех людей, которым он сам и послал экземпляры на анализ и оценку. Некоторые предполагаемые рецензенты вообще не ответили. Но в общем,»известного неакадемического философа» тема не отпускала, и он почему-то решил, что обязан отчитаться о проделанной работе и поподробнее.

В «По ту сторону добра и зла» философ сформулировал некие принципы нового нравственного поведения, остающегося моральным всегда и при любых обстоятельствах, даже в таких случаях, которые осуждаются человеческой этикой (понятно, что только у людей «особенных»). Объяснение любого поступка — воля к власти. А она, то есть воля к власти и ненасытная жажда её, ровно как и причинение боли слабому при достижении данной цели, не являются абсолютно предосудительными, поскольку предосудительность — это лишь гуманистическое предубеждение и не более, чем некий предрассудок, связанный с «богоданной моралью», над которой Ницще поиздевался всласть. Кажется, именно этот момент многим (вернее всё же — «нескольким» из ознакомившихся) не понравился. Тогда Ницше и развил данный тезис в следующей своей работе. Собственно, это и имеет отношение к моему посту, но об этом чуть позже.

Не знаю, как вы, я Ницше всегда воспринимала больше как писателя-поэта, как автора, парадоксальным образом тасующего слова и мысли, и подобно колоде карт, сдающего их веером в предложениях без особого смысла, но эффектных. Если опять к «По ту сторону», то какие философские мысли можно почерпнуть из вот такого отрывка?

Абсолютное словоблудие, но ведь как звучит! Роскошно! Сплошное «Я слушал, я внимал… Нет! Смысла я не понимал, но ощущение — колдовское!»

Но «Генеалогия морали» вышла довольно занудной. Словно понимая это, Ницше с самого начала слагает с себя ответственность за необходимость быть понятым:

«- По вкусу ли они вам, эти наши плоды? — Но что до этого деревьям! Что до этого нам, философам!» В общем, сами виноваты, если чё не дотёмкали. Как водится, философ даёт определения добру и злу, морали (маска, тартюфство, болезнь, недоразумение, яд) и греху, совести и аскетизму… ну, это понятно, куда же Ницше без этого.

Я прошу прощения за большую вводную часть, но любовь к Ницше некоторых, мною очень любимых писателей, всегда ставила меня в некий тупик, пусть «мой тупик». Теперь к теме. В главе 11-й, путаясь и пробираясь сквозь такой вот текст:

В основе всех этих благородных рас просматривается хищный зверь, роскошная, похотливо блуждающая в поисках добычи и победы белокурая бестия; этой скрытой основе время от времени потребна разрядка, зверь должен наново выходить наружу, наново возвращаться в заросли — римская, арабская, германская, японская знать, гомеровские герои, скандинавские викинги — в этой потребности все они схожи друг с другом.

Вот так. Вот на этом бреде впоследствии обоснуют… ну, в общем, всё то, чем будет так «богат» век ХХ-й, да и ХХI-й тоже в своих самых различных проявлениях и ипостасях.

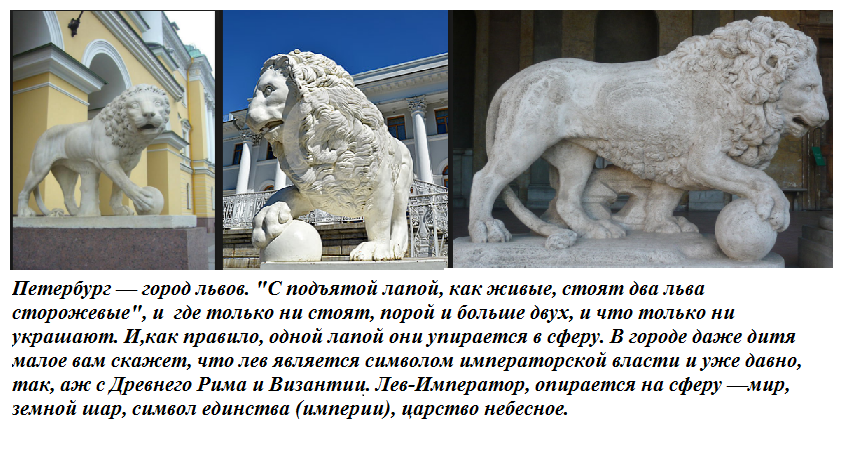

«Белокурая бестия» у Ницше это — die Blonde Bestie. Bestie — так именовали зверей, животных в старинных латинских текстах. Чаще всего так называли львов и львиц. Была такая литературная норма, пока Ницше не внёс свои коррективы. Кстати, слово бестия в русский язык пришло через семинаристский жаргон: в духовных семинариях молодые люди изучали несколько языков и при случае были не прочь продемонстрировать свою образованность, перекидываясь острым словцом и шутками. Так появилась и катавасия, и расквасить, и гасить, и многое другое. Семинаристы неплохо соединяли мир библейский с современным им, и пущенное по началу как «изверг», словечко «бестия» потом приняло значение «плут» и «пройдоха».

А ведь Ницше — филолог, в 24 года, небывалый случай в Европе, приглашенный на должность профессора классической филологии в Базельский университет. Он стал бы банальничать? Нет. Автор (кстати, ещё и такого известного выражения как «Umwertung aller Werte» переоценка ценностей) здесь имел в виду другое. Своей «Белокурой бестией» он отсылает нас к племенам немецких варваров, в которых их сильные витальные инстинкты скрыты до поры до времени. Именно в этом он их уподобляет хищникам, «скитающимся в поисках добычи и победы», аккурат в таком аспекте немецкие белокурые бестии уподобляются другим аристократическим перечисленным племенам. Как видим, других заслуг у греков и римлян Ницше не нашёл.

Возвращаясь напоследок к философской концепции. Немецкий философ Хеннинг Оттманн, изо всех сил пытаясь хоть чуточку прикрыть откровенно расистский смысл этой работы Ницше, интерпретирует тезис так: в «Так говорил Заратустра» лев есть символ свободного духа, который отрицает старые ценности, и кантианское « ты должен» противопоставляет «я хочу» и возвращает таким образом к неоплатонической концепции освобождения души (имеется в виду от мате́рийной обременённости, к достижению чистой духовности) …ну что ж, можно заметить, у немцев «неплохо» получилось это продемонстрировать в веке 20-м.

Ну и «белокурый», наконец. В смысле, почему было выбрано такое слово при переводе. Всё-таки «светловолосый» применительно к шкуре или гриве — не слишком удачный вариант, даже если в контексте подразумевается человек. За неимением других вариантов, воспользовались белокуростью. Удачно ли? По мне, не очень. Но найти нечто среднее, промежуточное, что в равной степени относилось бы и ко льву и к сапиенсу, в русском языке не представляется возможным. Именно поэтому белокурой бестией сейчас называют светловолосую оторву, а вовсе не представителя высшей расы. Да и слава богу, что так.

Само слово — то ли исконно русское и происходит от слов белый и кудри , белокудрый , со временем ставшее белокурый . То ли от польского kurz , означающее «словно покрытый белой пылью» . Или от белорусского скура , то есть шкура, кожа . Пишут, что в Беларуси белокурыми называют людей как блондинов, так и просто с очень белой кожей.

Что такое белокурая бестия

Дискуссии

Библиотека

Семинары

Поиск

Вход в систему

Белокурая бестия

Фридрих Ницше «К генеалогии морали. Полемическое сочинение»

Рассмотрение первое «Добро и зло, Хорошее и плохое», афоризм 11

Комментарии

он не лишен даже некоторого права чувствовать себя таким образом относительно того избытка неудачливости, болезненности, усталости, изжитости, которым начинает нынче смердеть Европа, стало быть, чувствовать себя чем-то по крайней мере сравнительно удачным, по крайней мере еще жизнеспособным

Во-первых, Европе и европейцам около 40 тысяч лет;

Во-вторых, грекам около 2500 лет, от которых собственно и происходит современная Европа, от древних греков через Высокое Возрождение до Фридриха Ницше, переоткрывшего греков и античность;

В-третьих, также можно добавить, что итальянский фашизм и немецкий национал-социализм были ницшеанским экспериментом;

В-четвертых, надо еще добавить, что есть

Сократическая Европа, жизнеотрицающих инстинктов и ценностей, морали и веры в тень умершего Бога, добродетели, стада и маленьких людей, и ручного, одомашненого, цивилизованного человека, христианства и современных идей, т.е. демократизма и социализма, или другими словами европейского нигилизма и нисходящей жизни;

Фридрих Ницше поставил Европе (включая сюда Россию и Америку), да и всей современности диагноз, что современность есть цивилизация последнего человека, род, которого неистребим и прыгающего по земле как земляная блоха, и делающего все маленьким; и эта цивилизация последнего человека отмирает в силу появления Сверхчеловека и Дионисийской Европы, т.е. Высокой Культуры.

Кстати, итальянский фашизм и немецкий национал-социализм в качестве Ницшеанского эксперимента является единственным, что представляет интерес в недавней исторической перспективе и являет собой дионисийское утверждение.

Сайт представляет собой площадку для функционирования философского интернет-сообщества, участники которого заинтересованы не только в индивидуальном, но и в коллективном философском творчестве.