что такое базальная дуга

34. Зубочелюстная система как целое. Зубная дуга, альвеолярная дуга, базальная дуга. Их особенности на верхней и нижней челюстях.

Зубочелюстная система – это целая группа органов, в состав которой входят: зубы, височно-нижнечелюстные суставы, челюстные, носовые, небные и скуловые кости; губы, щеки, язык, твердое и мягкое небо, мимическая и жевательная мускулатура; а также слюнные железы.

Все они составляют единую слаженную систему, выполняющую три основные функции: пищеварение, дыхание и речь.

Зубы, расположенные в челюстях, образуют зубные дуги. Под зубной дугой в стоматологии понимают линию, проведенную через вестибулярные края окклюзионных поверхностей и режущих краев коронок. Верхний ряд постоянных зубов образует верхнюю зубную дугу (arcus dentalis superior), а нижний — нижнюю зубную дугу (arcus dentalis inferior) параболической формы. Верхняя зубная дуга несколько шире нижней, вследствие чего окклюзионная поверхность верхних зубов находятся кпереди и кнаружи от соответствующих нижних.

Кроме зубных дуг, в стоматологии выделяют альвеолярную дугу — линию, проведенную по гребню альвеолярного отростка (альвеолярной части), и базальную дугу — линию, проведенную через верхушки корней. В норме на верхней челюсти зубная дуга шире альвеолярной, которая в свою очередь шире базальной. На нижней челюсти самой широкой является базальная дуга и самой узкой — зубная дуга. Формы дуг имеют индивидуальные различия, что н обусловливает особенности положения зубов и прикуса. Зубные дуги в целом образуют функциональную систему, единство и устойчивость которой обеспечиваются альвеолярными отростками, пародонтом и периодонтом, фиксирующим зубы, а также порядком расположения зубов в смысле ориентации их коронок и корней.

35. Окклюзия. Окклюзионная поверхность. Сагиттальная окклюзионная линия. Артикуляция. Прикусы физиологические и патологические. Временный, смешанный, постоянный прикусы.

Окклюзионная поверхность естественных зубов — часть поверхности зуба от вершин бугорков до самого глубокого участка центральной фиссуры.

Положение зубных рядов в стадии их смыкания называют окклюзией. Возможны 4 основных вида окклюзии: центральная, передняя и две боковые — правая и левая. Центральная окклюзия образуется при срединном смыкании зубных рядов и физиологическом контакте зубов-антагонистов. В этом случае наблюдаются наиболее полный бугорково-фиссурный контакт зубов-антагонистов, симметричное сокращение жевательных мышц, а головка нижней челюсти находится на середине заднего ската суставного бугорка. При передней окклюзии отмечается срединное смыкание зубных рядов, но нижний зубной ряд выдвинут. Боковая окклюзия характеризуется сдвигом нижней челюсти влево (левая окклюзия) или вправо (правая окклюзия).

Линия, проведенная через окклюзионную поверхность, называется сагиттальной окклюзионной линией. Функциональное перемещение нижней челюсти жевательными мышцами обозначается термином артикуляция.

Положение зубных дуг в центральной окклюзии называется прикусом. Различают физиологический и патологический прикусы. При физиологическом прикусе жевание, речь и форма лица не нарушены, при патологическом прикусе отмечаются те или иные нарушения. Существуют 4 вида физиологического прикуса: ортогнатия, прогения, бипрогнатия и прямой прикус.

При ортогнатии имеется небольшое перекрытие резцами верхней челюсти зубов нижней челюсти. Прогения характеризуется обратными отношениями. Для бипрогнатии типичен наклон вперед верхних и нижних зубов с перекрытием нижних верхними. В прямом прикусе режущие края верхних и нижних резцов соприкасаются друг с другом.

К патологическим прикусам относятся значительные степени прогнатии и прогении, а также открытый, закрытый и перекрестный прикусы.

При открытом прикусе между верхними и нижними резцами образуется большая или небольшая щель; контакта между передними зубами нет. При закрытом прикусе верхние резцы полностью перекрывают (закрывают) нижние. При перекрестном прикусе смыкание передних зубов правильное, но щечные жевательные бугорки нижних коренных зубов расположены не кнутри, а кнаружи от верхних.

Временный прикус разделяют на три периода:

Смешанный: Характеризуется сменой временных зубов на постоянные, последовательным и симметричным прорезыванием постоянных зубов, происходит выпадение временных и прорезывание постоянных зубов, неполноценная функция зубов в связи с рассасыванием корней временных, неполным прорезыванием и незаконченным формированием корней постоянных зубов; начало формирования основных черт физиологической постоянной окклюзии.

Постоянный прикус – это прикус взрослого человека. Он насчитывает 28 основных зубов и 4 зуба мудрости. Всего 32 зуба. Зубы мудрости очень часто отсутствуют или не прорезываются.

36. Глотка. Топография глотки, отделы, строение стенки, слизистая оболочка, фиброзная основа и мускулатура. Лимфо-эпителиальное кольцо Вальдейера-Пирогова. Кровоснабжение, иннервация, лимфоотток. Развитие, аномалии развития и возрастные особенности.

ГЛОТКА (pharynx)– это широкая мышечная трубка, расположенная между полостью носа, полостью рта и гортанью. Глотка имеет три части – носовую, ротовую и гортанную

· Сверху глотка прикреплена к основанию черепа (базилярная часть затылочной кости кпереди от глоточного бугорка). Верхняя стенка глотки называется сводом глотки (fornix pharyngis).

· Внизу глотка продолжается в пищевод на уровне 6-7 шейного позвонка.

· Сзади глотка граничит с предпозвоночной фасцией (см. фасции шеи).

· Передняя стенка практически отсутствует, поскольку через нее глотка сообщается с полостью носа, полостью рта и гортанью.

· По бокам глотка прикреплена к медиальной пластинке крыловидных отростков клиновидной кости.

· Окологлоточное пространство (spatium peripharyngeum) находится позади и по бокам от глотки. Его подразделяют на: o Заглоточное пространство (spatium retropharyngeum); o Боковое окологлоточное пространство (sparium lateropharyngeum).

Носовая часть глотки

· Это верхняя часть глотки, расположенная позади полости носа выше нижнего края нёбной занавески.

Ротовая часть глотки

· Это средняя часть глотки, она сообщается с полостью рта через перешеек зева.

· В этой части глотки пересекаются дыхательные пути и пищеварительный тракт.

Гортанная часть глотки

· Это нижняя часть глотки, расположенная позади гортани, от верхнего края 18 надгортанника до нижнего края перстневидного хряща.

· Гортань, прилежащая к передней стенке глотки, выпячивает ее в полость глотки. По бокам от этого выпячивания образуются грушевидные карманы (recessus piriformis).

Стенка глотки образована следующими слоями (изнутри кнаружи):

· Слизистая оболочка (tunica mucosa). Слизистая носовой части покрыта ресничным эпителием, нижней части – многослойным неороговевающим. В слизистой имеются глоточные железы (glandulae pharyngeales).

· Подслизистая основа (tela submucosa).

· Глоточно-базилярная фасция (fascia pharyngobasilaris). Это фиброзная пластинка, наиболее толстая в верхней части.

· Мышцы глотки (musculi pharynges). Глотка имеет две группы мышц– продольные (расширители) и круговые (констрикторы).

o Продольные мышцы:

§ Шилоглоточная мышца (m. stylopharyngeus) идет от шиловидного отростка к стенке глотки. Тянет глотку вверх и назад.

· Щёчно-глоточная фасция покрывает наружную поверхность констрикторов глотки (см. «фасции головы»).

Лимфоидное глоточное кольцо Пирогова-Вальдейера.

Кольцо образовано миндалинами глотки и перешейка зева:

o Правой и левой нёбными миндалинами;

o Правой и левой трубными миндалинами;

o Глоточной миндалиной;

o Язычной миндалиной

Сосуды и нервы глотки. В стенке глотки разветвляются восходящая глоточная артерия (из наружной сонной артерии), глоточные ветви (из щитошейного ствола — ветви подключичной артерии), глоточные ветви (из восходящей небной артерии— ветви лицевой артерии). Венозная кровь оттекает через глоточное сплетение, затем глоточные вены во внутреннюю яремную вену. Лимфатические сосуды глотки впадают в заглоточные и глубокие латеральные (внутренние яремные) лимфатические узлы. Иннервация глотки осуществляется ветвями языкоглоточно-го (IX пара) и блуждающего (X пара) нервов, а также через гортанно-глоточные ветви (из симпатического ствола), которые образуют в стенке глотки нервное сплетение.

Аномалии развития глотки.

Незаращение мягкого неба которое приводит к нарушению функции глотания (попаданию пищи и жидкости в носоглотку и полость носа) и функции речи (открытой гнусавости). При осмотре определяется сагиттальная расщелина мягкого неба посередине его, нередко язычок отсутствует или, наоборот, раздвоен. Лечение данной аномалии хирургическое – пластика мягкого неба.

Незаращение второй жаберной щели и образование разветвляющегося канала, ведущего из надминдаликовой ямки в глубь мягкого неба. Такой канал имеет определенное значение в патогенезе паратонзиллярных абсцессов.

Срединные и боковые свищи (кисты) шеи. Эти каналы берут начало в глотке и простираются в нижние отделы шеи.

Средний канал – от корня языка через тело подъязычной кости к щитовидной железе. Он при незаращении и образует срединную кисту шеи.

Боковой канал берет начало в грушевидном синусе гортаноглотки и опускается вниз вдоль грудиноключичнососцевидной мышцы, из него может образоваться боковая киста шеи. Обе кисты могут проявить себя после перенесенной инфекции или травмы шеи, когда появляется опухолевидное образование, безболезненное, подвижное, постепенно увеличивающееся в размерах. Далее оно, как правило, нагнаивается и опорожняется через свищ на коже.

Возрастные изменения: У новорожденного глотка короткая. Проекция нижнего края глотки у новорожденного находится на уровне между телами III и IV шейных позвонков, к 11—12 годам — на уровне V—VI шейных позвонков, а в подростковом возрасте — на уровне VI—VII шейных позвонков. Длина глотки новорожденного около 3 см. Размеры носовой части глотки к двум годам жизни ребенка увеличиваются в 2 раза. Глоточное отверстие слуховой трубы у новорожденного расположено на уровне твердого нёба, близко к нёбной занавеске, имеет вид щели, зияет. После 2—4 лет отверстие перемещается кверху и кзади, а к 12—14 годам — сохраняет щелевидную форму или становится овальным.

Глава 3 зубные дуги

В правильно сформированной зубочелюстной системе зубные ряды представляют единое целое, как в морфологическом, так и функциональном отношении. Это в основном зависит от адекватных соотношений между количеством и величиной зубов, с одной стороны, и величиной челюстей – с другой.

После прорезывания зубы устанавливаются в полном контакте друг с другом за счет экватора. Контактные пункты защищают межзубной десневой сосочек от повреждения пищей и участвуют в распределения жевательного давления между зубами, способствуя морфологическому и функциональному единству.

Зубная дуга – линия, проведенная через режущие края и окклюзионные поверхности зубов вблизи вестибулярного контура.

Признаки, относящиеся ко всей зубной дуге.

1. Верхняя зубная дуга имеет эллипсоидную форму, нижняя – форму параболы.

2. На верхней челюсти зубная дуга больше альвеолярной, а альвеолярная – больше базальной.

На нижней челюсти наблюдаются обратные взаимоотношения: зубная дуга меньше альвеолярной, а последняя меньше базальной. Таким образом, верхняя зубная дуга больше нижней, а верхняя альвеолярная дуга меньше нижней.

3. Каждый зуб смыкается, как правило, с двумя антагонистами, за исключением верхних третьих моляров и нижних центральных резцов, которые имеют по одному антагонисту. Каждый зуб верхней челюсти антагонирует с одноименным зубом нижней челюсти и позади стоящим зубом, а каждый зуб нижней челюсти антагонирует с одноименным зубом верхней челюсти и впереди стоящим зубом.

4. Зубы каждого зубного ряда, прилегая, друг к другу, взаимно касаются контактными точками, расположенными на апроксимальных поверхностях.

Межзубные контактные пункты у фронтальных групп зубов расположены около режущего края, а боковых – около жевательной поверхности с апроксимальных сторон. Под ним располагаются треугольные пространства, обращенные основанием к альвеолярному отростку, которые заполнены десневыми сосочками. Давление, падающее на зубы, распределяется не только на корень зуба, но и по межзубным контактам на соседние зубы, обеспечивая единство зубного ряда (рис. 5).

Рис. 5. Межзубные контактные пункты и площадки.

С возрастом контактные пункты стираются и вместо них образуются контактные площадки. При этом происходит мезиальный сдвиг зубов, вследствие чего имеет место укорочение зубного ряда до 1 см. При этом не происходит нарушение непрерывности зубной дуги.

5. Высота зубных коронок постепенно уменьшаются от центральных резцов к молярам (исключение составляют клыки).

6. Зубы верхней челюсти обращены коронками кнаружи, а корни их наклонены в небную сторону. Зубы нижней челюсти, наоборот, коронками наклонены в язычную сторону, а корнями кнаружи. Это способствует преобладанию ширины верхнего зубного ряда над нижними и обеспечивает перекрытие верхними фронтальными зубами одноименных нижних. В боковых отделах зубных рядов щечные бугры верхних моляров и премоляров находятся наружи одноименных нижних. Это особенность взаимоотношения зубных рядов обеспечивает максимальное использование жевательных поверхностей зубов для размельчения пищи.

Нижний зубной ряд более устойчив к воздействию жевательного давления за счет щечной выпуклости зубной дуги, наклона и формы коронковой части зубов. Разная ширина язычной и щечной поверхности боковых зубов обеспечивает схождение контактных стенок в язычном направлении. Это особенность формы коронок зубов способствует наклону, но не связана с их дугообразным положением, так как зубы верхней челюсти имеют параллельные контактны поверхности. Наклон нижних зубов коронками вперед делает зубной ряд более устойчивым к сдвигу назад.

Расположение зубных дуг определяет кривая, проходящая через вершины щечных бугорков и режущие края зубов. Зубы, расположенные друг за другом в дуге, соприкасаются между собой выпуклыми апроксимальными поверхностями, образуя точечный контакт.

Альвеолярные и апикальные дуги.

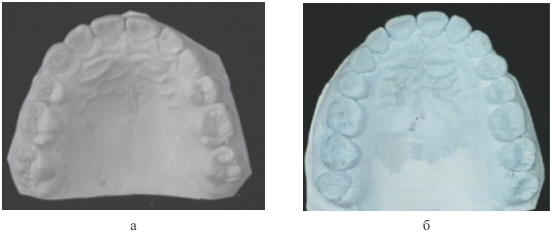

Кроме зубной дуги различают: альвеолярную и апикальную (рис.6).

Рис. 6. Зубные (а); альвеолярные (б); и апикальные (базальные) (в) дуги.

Зубоальвеолярные дуги в процессе роста и развития зубочелюстной системы находятся во взаимосвязи с ростом челюстей, лицевого отдела черепа и всего организма в целом.

Альвеолярная дуга – линия, проходящая по краю альвеолярного отростка вблизи шеек зубов с вестибулярной стороны.

Альвеолярную дугу образует гребень альвеолярного отростка.

Апикальная дуга – линия, проведенная по верхушкам корней зубов.

Апикальная дуга проходит на уровне верхушек корней и частично называется апикальным базисом. Соотношение дуг на верхней и нижней челюстях неодинаково. На верхней челюсти коронки зубов наклонены в вестибулярную сторону, поэтому самой широкой дугой на верхней челюсти является зубная, а самой узкой – апикальная. Зубы нижней челюсти наклонены язычно, поэтому самая широкая дуга – апикальная, а самая узкая – окклюзионная.

Окклюзионные дуги.

Плоскость, проходящая между резцовой точкой (точка контакта режущих краев обеих нижних и верхних центральных резцов) и самым высоким щечным бугорком второго моляра с обеих сторон нижней челюсти образует окклюзионную (жевательную) плоскость. Это приблизительно соответствует уровню линии смыкания губ (рис. 7).

Рис. 7. Окклюзионная плоскость.

Окклюзионная плоскость и окклюзионная кривая пересекаются в трех точках – резцовой и на наивысших щечных бугорках правого и левого моляров. Учитывая расположение окклюзионной плоскости, можно воспроизвести окклюзионную кривую.

Сагиттальные окклюзионные кривые

Окклюзионные поверхности жевательных зубов располагаются не в одной плоскости, а формируют так называемые сагиттальные окклюзионные кривые.

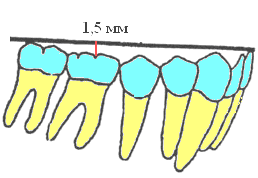

При осмотре бугорков нижней зубной дуги со стороны преддверия полости рта можно заметить, что линия, соединяющая вершины бугорков, образует кривую, самая глубокая точка которой находится на первом моляре. Эта кривая называется сагиттальной окклюзионной кривой (кривая Шпее (Ferdinand Graf Spee)). Ее продолжение проходит через височно-нижнечелюстной сустав. На верхней челюсти сагиттальная окклюзионная кривая имеет выпуклую форму, а на нижней – вогнутую. В норме кривая Шпее на нижней челюсти не должна превышать 1,5 – 2 мм (рис. 8).

Рис. 8. Измерение кривой Шпее.

Благодаря наличию кривой Шпее при опускании и выдвигании нижней челюсти вперед между жевательными зубами сохраняется контакт (так называемый трехпунктный контакт Бонвиля). Поэтому данную кривую называют также компенсационной. Плоскость, проходящую через резцовую точку на нижней челюсти и касающуюся окклюзионных кривых справа и слева называют окклюзионной.

Кроме сагиттальной окклюзионной кривой, различают трансверзальную окклюзионную кривую.

Трансверзальная окклюзионная кривая

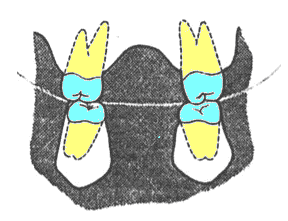

Трансверзальная окклюзионная кривая (кривая Уилсона) – линия, проходящая через окклюзионные поверхности жевательных зубов правой и левой сторон в поперечном направлении (рис. 9).

Она формируется за счет наклона верхних моляров в щечную сторону, а нижних – в язычную. На ее расположение влияет то, что язычные бугорки боковых зубов нижней челюсти расположены в полости рта ниже, чем щечные бугорки. Эта кривая на верхней челюсти выпуклая книзу.

Кривая Уилсона обеспечивает контакты зубных рядов при трансверзальных движениях нижней челюсти. В области первых премоляров трансверзальная окклюзионная кривая отсутствует.

Рис. 9. Трансверзальная кривая Уилсона.

Плоскость, проходящая между резцовой точкой (точка контакта режущих краев обеих нижних и верхних центральных резцов) и самым высоким щечным бугорком второго моляра с обеих сторон нижней челюсти образует окклюзионную (жевательную) плоскость.

Окклюзионная плоскость и окклюзионная кривая пересекаются в трех точках – резцовой и на наивысших щечных бугорках правого и левого моляров. Учитывая расположение окклюзионной плоскости, можно воспроизвести окклюзионную кривую.

На нижней челюсти образуются боковые окклюзионные кривые за счет наклона коронок зубов в язычную сторону и разной выраженности зубных бугорков.

Что такое базальная дуга

В то же время в клинике ортодонтии после лечения пациентов с удалением отдельных зубов достигаются хорошие окклюзионные взаимоотношения, но они не соответствуют всем признакам физиологической окклюзии. Такой вид прикуса в клинике ортодонтии был определен как «функциональная оптимальная окклюзия». При полном комплекте постоянных зубов форма зубных дуг может не соответствовать форме полуэллипса и параболы, однако окклюзионные взаимоотношения удовлетворяют функциональные и эстетические потребности пациента, что также можно отнести к оптимальной функциональной окклюзии. При этом величина торка и ангуляции зубов нередко отличается от аналогичных показателей, полученных у лиц с физиологической окклюзией.

Учитывая многообразие клинических форм зубных дуг при оптимальной функциональной окклюзии, необходим систематизированный подход к выбору формы зубных дуг, как при диагностике аномалий их формы и размеров, так и на этапах ортодонтического лечения, что послужило целью настоящего исследования.

Проанализированы взаимоотношения сагиттальных и трансверсальных размеров зубочелюстных дуг у 126 пациентов обоего пола первого периода зрелого возраста с различными вариантами оптимальной функциональной окклюзией постоянных зубов.

Для построения зубной вестибулярной дуги нами предложены основные точки, которые устанавливали на середине вестибулярной поверхности окклюзионного контура коронок резцов, на клыках и премолярах определяли наиболее выпуклую часть вестибулярного контура окклюзионной поверхности коронки, на молярах отмечали точки наибольшей выпуклости вестибулярного контура окклюзионной поверхности вестибулярно-дистального одонтомера.

Результаты исследования показали, что при оптимальной функциональной окклюзии постоянных зубов встречались зубные дуги с полным и неполным комплектом постоянных зубов.

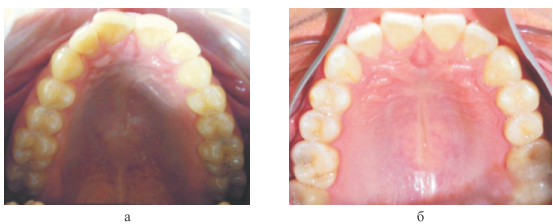

Рис. 1. Фотографии зубных дуг верхней челюсти при V-образной форме (а) иU-образной форме (б)

V-образные зубные дуги, как правило, встречались у лиц с узким межклыковым расстоянием, обусловленным узким носом. При этом ширина между латеральными поверхностями крыльев носа коррелировала с шириной зубной дуги между клыками.

В то же время U-образные формы были характерны для лиц с широким межклыковым расстоянием.

Рис. 2. Фотографии зубных дуг верхней челюсти при симметричной форме (а) и асимметричной форме (б)

Для симметричных форм было характерно отсутствие антимеров с двух сторон зубной дуги. При асимметричной форме количество зубов с правой и левой стороны было различным.

При симметричных формах зубных дуг окклюзионные взаимоотношения и расположение первых постоянных моляров определялось соотношением антагонистов. При удалении зубов на одной из челюстей первые постоянные моляры располагались по второму либо по третьему классу Энгля (рис. 3).

При одинаковом количестве антимеров и антагонистов (после удаления четырех премоляров) форма зубных дуг была близка к норме, однако основные размеры дуг были укорочены и не соответствовали физиологической окклюзии (рис. 4).

Рис. 3. Фотографии окклюзионных взаимоотношений при отсутствии одного верхнего премоляра (а) и одного нижнего премоляра (б)

Рис. 4. Фотографии верхней зубной дуги (а), нижней зубной дуги (б) и окклюзионных взаимоотношений (в) при оптимальной функциональной окклюзии, полученной после лечения с удалением четырех премоляров

При лечении пациентов с отсутствием зуба на одной стороне, как правило, конструируются асимметричные зубные дуги. Компенсаторное удаление антагониста способствует нормализации окклюзионных взаимоотношений, но они не соответствуют признакам физиологической окклюзии. К тому же нередко отмечается смещение линии эстетического центра, расположенного между медиальными резцами (рис. 5).

Рис. 5. Фотографии верхней зубной дуги (а), нижней зубной дуги (б) и окклюзионных взаимоотношений (в) при оптимальной функциональной окклюзии, полученной после лечения с односторонним удалением верхнего и нижнего премоляров

Вейсгейм Л.Д., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой стоматологии ФУВ ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, г. Волгоград;

Панин А.М., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой факультетской хирургической стоматологии и имплантологии ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет» Министерства здравоохранения РФ, г. Москва.

Ортодонтические дуги: что это такое?

Принцип действия ортодонтических дуг такой:

Дуги, которые используются в ортодонтическом лечении, в итоге имеют два взаимодополняемых параметра

Ортодонтические дуги на разных этапах лечения

Каждый медицинский случай сугубо индивидуальный, но в целом ортодонтическое лечение можно разделить на три этапа

Выравнивание зубов (нивелирование)

Для каждого этапа используются дуги определенной эластичности и силы воздействия на зубы. За все время ортодонтического лечения используются до десяти комплектов дуг.

Ортодонтические дуги для этапа лечения (нивелирования)

Этот этап начинается сразу после фиксации брекетов и установки первой дуги. На этом этапе лечения зубы сами по себе стоят неровно, плюс к этому они еще не «привыкли» к давлению на них и перемещению. Поэтому на данном этапе используются эластичные дуги круглого сечения — они создают относительно небольшое усилие.

Как правило, на этапе нивелирования используются дуги из нитинола.

Первый этап ортодонтического лечения занимает месяца. За это время коронки всех зубов выравниваются по форме ортодонтической дуги. Визуально — это самый заметный этап лечения. После него кажется, что все зубы стоят ровно и лечение скоро подойдет к концу. Однако это впечатление обманчиво, поскольку свое положение изменили только коронки зубов, а сами корни остались практически на том же месте.

Основное лечение — впереди.

Ортодонтические дуги для этапа лечения, исправления прикуса

Этот, — основной, — этап может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет. В ходе этого периода ортодонт ставит корни зубов на свои места — чтобы зубы смыкались под нужными углами друг к другу, образуя тем самым правильный прикус.

Поскольку зубы к этому времени стоят уже более или менее ровно, на этом этапе используются уже менее эластичные и более жесткие дуги.

Как правило, во время исправления прикуса используются титановые и ортодонтические дуги прямоугольного сечения.

Ортодонтические дуги для третьего, завершающего этапа

Этот этап — финальная коррекция зубов перед окончательным снятием брекетов. По продолжительности он занимает от трех до пяти месяцев.

На этом этапе используются стальные жесткие прямоугольные дуги большого сечения.

Ортодонтические дуги — какие они бывают по форме?

Форма дуги моделирует итоговое положение челюсти. В ортодонтии существует несколько взглядов на то, какими могут быть прикусы, и соответственно можно выделить шесть типов дуг

Верхние и нижние ортодонтические дуги — что это значит?

Размеры верхней и нижней челюстей разные. Верхняя челюсть больше нижней. Поэтому в ортодонтии сложилось разделение дуг на верхние и нижние.

Однако, это не исключительный закон — ряд ортодонтов придерживаются взгляда на прикус, при котором челюсти в конечном итоге должны быть более или менее равны. Поэтому используют на определенном этапе так называемые универсальные дуги — которое подходят для обеих челюстей.

Ортодонтические дуги: какие они бывают по форме сечения

Ортодонтические дуги бывают трех видов сечения:

В ортодонтии также используются дуги с дополнительными возможностями, о которых мы расскажем в отдельном тексте.