что такое бактериоз у ребенка

Дисбактериоз

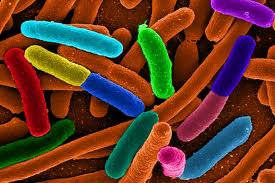

Дисбактериоз – синдром, характеризующийся изменением баланса между полезными и патогенными бактериями в кишечнике ребенка. Диагностикой и лечением соответствующей проблемы занимается педиатр или семейный врач.

О заболевании

Дисбактериоз не является отдельным заболеванием. Это патологический синдром, который возникает на фоне первичных патологий внутренних органов или влияния провоцирующих факторов, сопровождающийся увеличением количества вредных бактерий в кишечнике малыша. Из-за этого ухудшается пищеварение, нарушается общее самочувствие пациента.

Стоить отметить, что в литературе отдельно встречается термин «дисбиоз». Дисбактериоз – проблема, вызванная дисбалансом исключительно бактериальной флоры, когда дисбиоз – это нарушение соотношения между всеми микроорганизмами (бактерии, грибки, иногда и вирусы).

Новорожденные и груднички – наиболее широкая группа риска нарушения кишечной микрофлоры. Причина – незрелость кишечника, который постепенно заполняется как полезными, так и вредными бактериями.

Выделяют транзиторный (до 7 дней после рождения) и истинный дисбактериоз (после 7 дней) у ребенка. А поэтому в 70-80% случаев родителям не стоит паниковать. При адекватном уходе за малышом и лечении (при необходимости) признаки внутреннего дисбаланса проходят довольно быстро.

Симптомы дисбактериоза

Наиболее распространенные признаки дисбаланса бактерий:

При выявлении указанных выше признаков родителям стоит обратиться к педиатру. Врач сможет оценить состояние ребенка и исключить более серьезную патологию. При необходимости специалист назначит адекватное лечение.

Причины дисбактериоза

Патогенетической основой развития дисбактериоза является нарушение баланса между условно-патогенными и полезными бактериями в кишечнике.

Факторами, которые провоцируют возникновение соответствующей проблемы, являются:

Диагностика дисбактериоза

После сбора анамнеза и тщательного анализа жалоб пациента педиатр проводит осмотр маленького пациента. Во время пальпации может отмечаться вздутие живота и болезненность передней брюшной стенки. Для подтверждения диагноза доктор назначает дополнительные исследования:

Лечение дисбактериоза

Дисбактериоз – патологическое состояние, которое не представляет критической угрозы здоровью ребенка, но может серьезно ухудшать его самочувствие. Должный уход за малышом и адекватное лечение способствуют быстрой нормализации состояния пациента.

С этой целью могут использоваться следующие методы и препараты:

Профилактика дисбактериоза

Дисбактериоз у новорожденных детей встречается достаточно часто. Малыш появляется на свет и сразу сталкивается с бесчисленным количеством микроорганизмов. От того, какие бактерии в первую очередь займут место в его ротовой полости, кишечнике, мочеполовом тракте, во многом зависит его здоровье.

Хорошо, если малыша в первые минуты после рождения врачи прикладывают к груди мамы – тогда вместе с первыми каплями молозива новорожденный получает полезные бактерии и антитела для защиты от инфекций. Тесный контакт с мамой сразу после рождения способствует заселению организма ребенка микрофлорой матери. И очень важно, чтобы мамина микрофлора была в здоровом состоянии.

Что такое дисбактериоз

Дисбактериоз – это нарушение нормальной микрофлоры кишечника, при котором наблюдается снижение количества полезных бактерий (бифидобактерий и лактобактерий) и увеличение количества патогенных и условно-патогенных микроорганизмов (стафилококков, грибков, клебсиеллы и др.).

Дисбактериоз может стать причиной плохого усвоения пищи у новорожденного, медленной прибавки веса, недостаточного усвоения витаминов, развития аллергии, снижения иммунитета.

Симптомы дисбактериоза у грудничка

Можно заподозрить у младенца дисбактериоз, если у него проявляются следующие признаки:

— частый стул (до 10 раз в сутки) зеленого цвета с кислым запахом;

— плохая прибавка в весе;

— аллергические высыпания на коже.

При подозрении на дисбактериоз врач может порекомендовать сдать анализ кала на дисбактериоз.

Как сдавать анализ

Кал для анализа собирается в стерильный пластиковый контейнер. Кал желательно доставить в лабораторию как можно быстрее (в течение не более чем 3-х часов). Нельзя ставить его в холодильник. Кал лучше привозить непосредственно в лабораторию, где делают анализ (а не в медцентр, который является посредником между пациентами и лабораторией).

Лечение дисбактериоза у новорожденных

Восстановить микрофлору кишечника грудного ребенка можно при помощи препаратов, содержащих полезные бактерии. Для этих целей хорошо подходит «Бифидум БАГ». Это пробиотик с высоким титром бифидобактерий (10 12 ), который разрешен к применению с первых дней жизни ребенка.

«Бифидум БАГ» содержит бактерии в жидкой форме, что повышает эффективность препарата (по сравнению с сухими пробиотиками).

«Бифидум БАГ» можно наносить на сосок и ареолу груди перед кормлением (при грудном вскармливании) или добавлять в бутылочку со смесью (при искусственном вскармливании). Пробиотик имеет приятный кисломолочный вкус и обычно нравится детям.

Влияние «Бифидум БАГ» на организм новорожденного:

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения

ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА

министерства здравоохранения Хабаровского края

Лечение дисбактериоза кишечника у детей

Какая мама согласится во время болезни своего малыша на то, чтобы ему антимикробные препараты кололи внутримышечно, а не просто давали бы микстуру или таблетку? Далеко не каждая. Абсолютно точно. А почему?

Преобладающее с огромным перевесом большинство скажет: «Чего я буду его травмировать, уколы делать. когда так удобно – в ложечке микстуру дать». И не задумываются мамы, насколько серьезными могут быть последствия таких необдуманных поступков. Хотя, почему сразу антибиотики? Есть масса других заболеваний, состояний и лекарств, вызывающих эту проблему. И не только у детей.

Дисбактериоз. О нем и стоит поговорить в виду множественных эпидемий различных заболеваний, а также в связи с огромным ростом фармацевтической промышленности.

Что же такое «микрофлора» и «дисбактериоз»?

Кишечник Ни для кого из читателей не секрет, что в нашем организме «проживает» огромное количество микроорганизмов, их более 490 видов. Но далеко не все они способны и будут вызывать различные заболевания. Поэтому существует патогенная и условно-патогенная микрофлора. Вообще, у каждого человека есть свое «население», свои микроорганизмы, которые поддерживают в свою очередь сам организм. То есть это своеобразный симбиоз: «ты – мне, я – тебе».

В разных отделах пищеварительной системы находятся разные «поселенцы». Так, например, во рту (между прочим, самом «густонаселенном» месте нашего организма) и в толстом кишечнике преобладают анаэробы (кишечная палочка, энтеробактерии, дрожжеподобные грибы); а желудок вообще «беден», т.к. в соляной кислоте многие не выживают.

Зачем они нужны? Пища, которую мы употребляем, может быть очень полезной, но в той форме, в которой она попадает в желудок, наш организм ее не усвоит. Значит, нужно как-то ее «обработать» и «подать». Для этого и нужен весь состав микрофлоры. И здесь главную роль играют облигатные микроорганизмы.

Облигатные микроорганизмы – это главная, постоянная микрофлора. Она начинает формироваться с первого в жизни кормления малыша и стабилизируется к 2 месяцам.

Далее в течение жизни происходит постепенное заселение кишечника условно-патогенной микрофлорой. Ее необходимость до конца не доказана. Одни врачи считают, что при наличии их в кишечнике снижается риск общей заболеваемости кишечными инфекциями, повышается иммунитет. Другие считают наоборот, что это вызывает большую заболеваемость. В любом случае – условно-патогенные микроорганизмы есть, есть всегда.

Условно-патогенная микрофлора – это второстепенные «поселенцы», которые могут находиться в организме длительное время, не причиняя никакого вреда. Но если в кишечник попадает большое количество бактерий такого же рода, либо резко снижается иммунитет, заболевание манифестирует в тяжелой форме. В здоровом организме же рост этой микрофлоры сдерживают облигатные микроорганизмы.

И третья, наиболее опасная группа микроорганизмов – это патогенные, т.е. болезнетворные.

Патогенная флора в организме человека не существует постоянно. А, поступая из вне, вызывает заболевание либо путем разрушения нормальной микрофлоры, либо очень быстрой персистенцией (размножением и заселением). Почти сразу или на фоне сниженного иммунитета и угнетенных защитных сил организма.

Таким образом, первые две группы существовать в кишечнике могут и существуют. Появление же представителей третьей группы микроорганизмов вызывает разбалансировку, дисбаланс всей микрофлоры. Облигаты погибают, что усиливает рост патогенных штаммов. появляются клинические признаки этого дисбаланса. Это и называется дисбактериозом.

Факторы, влияющие на состав микрофлоры кишечника

Так как речь пойдет о нарушении самой микрофлоры у ранее здорового малыша, рассматривать случаи попадания патогенных микроорганизмов извне мы не будем.

Итак, причины такого нарушения, дисбаланса микрофлоры можно разделить на внешние и внутренние.

Внешние причины:

Внутренние причины:

Итак, разобравшись с основными большими группами причин возникновения дисбактериоза, можно попытаться распознать дисбактериоз.

Как понять, что нужна помощь?

Самым простым способом выявления дисбактериоза у детей является копрология – исследование кала Важно помнить, что у маленьких детей дисбактериоз отличить от физиологически нормально протекающих процессов довольно сложно. Поэтому важную роль играют «предшественники». Допустим, мама знает, что ее малыш недавно переболел пневмонией, при которой применялись антибиотики, но профилактику дисбактериоза в виде далее описанных препаратов не проводили. Конечно, в этом случае, будем думать именно о дисбактериозе. То же самое касается любых выше названных состояний, при которых возможно его возникновение.

Итак, самым простым способом является копрология – исследование кала. Здесь в первую очередь смотрим, насколько поступившая пища усвоилась организмом. Если в анализе много непереваренных мышечных волокон, жирных кислот, клетчатки, крахмала, значит, пищу организм усваивает плохо. И одной из причин является нарушение в микрофлоре и что-то, что не позволяет ей «работать». Это и возможно при дисбактериозе, когда патогенные микроорганизмы подавляют облигатную флору. Также в анализе зачастую встречается большое количество лейкоцитов и клеток кишечного эпителия, которые появляются в нем за счет воспаления кишечной стенки, оставшейся без своих микроорганизмов. Ну и конечно, цвет и консистенция каловых масс сами дадут знать о нарушениях в организме – стул жидкий, обильный, частый, с большим количеством воды, чаще светлого цвета. При этом малыш будет постоянно просить пить, и в тяжелых случаях может развиваться эксикоз – обезвоживание. Самые маленькие детки перестанут прибавлять в весе, даже начнут худеть. Кожа становится сухой, теряется ее эластичность.

Конечно, в таких случаях дети нуждаются в госпитализации и срочной коррекции состояния. Мы же поговорим о нетяжелых вариантах дисбактериоза кишечника после, например, приема антибиотиков.

Лечение дисбактериоза

Ключевым моментом в лечении дисбактериоза является коррекция питания Первым и ключевым моментом в лечении дисбактериоза является коррекция питания. Итак, обращаю внимание читателей на продукты, которые следует исключить из рациона во избежание раздражения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и усиления перистальтики. Это делается с целью сохранить воду в организме.

А именно, прекращаем употреблять в пищу сырые овощи, фрукты, за исключением бананов и печеных яблок. Из мясного допускается нежирная курица, кролик, крупы – рисовая, манная (если нет аллергии), пшенная. Причем все каши употребляем в протертом виде. Хорошо пить просто рисовый отвар. Из овощей оставляем только картошку. Молочные продукты исключаем полностью. Из напитков позволительны чай крепкий, сладкий, вода, компот из сухофруктов (причем только сам компот без ягод), отвар ромашки, кисели. Соки и газированные напитки – категорически нельзя.

Часто для лечения дисбактериозов у детей применяют бактериофаги. Это вирусы бактерий, которые избирательно убивают причину возникновения дисбактериоза. Но их применение возможно лишь после доподлинно известного возбудителя.

Пробиотики. На сегодняшний день это самая разнообразная и часто используемая группа препаратов для лечения дисбактериозов у детей. Название говорит само за себя – «для жизни» (антибиотики – «против жизни»). Принцип их действия заложен в них самих – молочнокислые бактерии «встают на защиту» кишечника и подавляют микроорганизмы, вызывающие процессы гниения.

Пребиотики являются стимуляторами пробиотиков. Ну а симбиотики – это комплексные препараты, включающие в себя как пре-, так и пробиотики. Рассмотрим наиболее часто применяемые из них:

Аципол обладает многофакторным действием, высокоактивен, а также повышает иммунологическую резистентность организма.

Применяют: у детей до 6 месяцев 5 доз в сутки, старше 6 месяцев 10-15 доз в сутки в 2-3 приема за 30-40 минут до еды. Препарат растворяют в воде комнатной температуры из расчета одна чайная ложка на одну дозу препарата.

Линекс стабилизирует мембраны клеток кишечного эпителия и регулирует всасывание электролитов.

Применяют: у детей до 2 лет по 1 капсуле 3 раза в сутки; старше 2 лет по 1-2 капсуле 3 раза в сутки. Детям раннего возраста капсулу вскрывают и смешивают с небольшим количеством жидкости. Курс 5-7 дней.

Энтерол, активным компонентом которого являются лечебные дрожжи, устойчивые ко всем видам антибиотиков.

Применяют: у детей до года по пол пакетика 2 раза в сутки, у детей от 1 до 3 лет по 1 капсуле или 1 пакетику 1-2 раза в сутки, старше 3 лет по 2 капсулы или 2 пакетика 1-2 раза в сутки за 30 минут до еды.

Бифидумбактерин восстанавливает активность ЖКТ, подавляет рост патогенной микрофлоры, повышает иммунный статус.

Применяют: у детей до 6 месяцев по 5-10 доз в сутки; с 6 месяцев до 3 лет – по 1-15 доз в сутки; старше 3 лет – по 15-20 доз в сутки на 2-3 приема за 30 минут до еды.

Бифилин имеет более широкий спектр ферментативной активности по сравнению с бифидумбактерином.

Применяют: у детей старше 3 лет по 10-12 доз в сутки в 2-3 приема за 30 минут до еды. Для растворения препарата используют кипяченую воду из расчета 1 доза препарата на 1 чайную ложку.

Бифиформ Малыш содержит помимо лакто- и бифидобактерий витамины В1 и В6.

Применяют: у детей от 1 года до 3 лет по 1 порошку 2-3 раза в сутки, таблетки жевательные детям 2-3 лет по 1 таблетке, с 3 лет по 2 таблетке 2-3 раза в сутки независимо от приема пищи. Курс 5 дней.

Бифиформ выпускается в капсулах, которые устойчивы к желудочному соку, благодаря которым бактерии доходят до кишечника в неизмененном виде.

Применяют: у детей старше 2 лет по 1-2 капсуле 2 раза в сутки независимо от приема пищи. Курс 10-14 дней.

В настоящее время широко используются продукты, содержащие бифидо- и лактобактерии. Наиболее широко используются: Бифидок, Бифилин, кисломолочный бифидумбактерин, Биолакт обогащенный, Имунеле, Активиа, Актимель и т.д.

Единственный их минус – сроки хранения некоторых продуктов напрямую зависят от содержания полезных бактерий. То есть чем больше срок их хранения, тем меньшее количество бактерий в них содержится.

Норма и отклонения в микрофлоре кишечника

В нашем организме с рождения живут миллионы микроорганизмов. Сегодня науке известно около 700 разновидностей микробов, населяющих человеческое тело. Среди них имеются как полезные, так и вредные для здоровья человека.

Если организм в целом здоров, то между полезной и вредной микрофлорой сохраняется баланс. Количество болезнетворных микроорганизмов остается на уровне, недостаточном для возникновения болезни. Но этот баланс может нарушиться: изменится соотношение между видами микробов, появятся новые виды, поменяется среда обитания (к примеру, флора из толстого кишечника может попасть в тонкий). Эти изменения отражаются на состоянии организма и дают о себе знать различными симптомами, объединенными под термином «дисбактериоз кишечника». Также встречается название «дисбиоз кишечника».

Почему для детей и взрослых так опасен дисбактериоз кишечника?

Полезная кишечная микрофлора выполняет ряд критически важных для организма функций, поэтому любые нарушения баланса оборачиваются негативными последствиями для здоровья.

Какую «работу» выполняет полезная микрофлора?

Полезная микрофлора участвует в таком количестве жизненно важных процессов, что любые проблемы и нарушения, в числе которых дисбактериоз кишечника, вызывают неприятные симптомы и требуют лечения.

Причины возникновения дисбактериоза кишечника у детей и взрослых

Это неприятное заболевание, увы, стало привычным спутником больших и маленьких жителей мегаполисов. Основной причиной развития дисбактериоза является наш образ жизни:

Что касается последнего пункта, то негативное воздействие оказывают не только пресловутые антибиотики, которые люди часто пьют без назначения врача, но и другие препараты: слабительные, сорбенты, антидепрессанты, оральные контрацептивы. Разумеется, речь идет не о лечении, которое прописал врач, а о длительном и бесконтрольном применении этих лекарств по «самоназначению». Дисбактериозы, вызванные злоупотреблением лекарственными препаратами, с трудом поддаются лечению и могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем.

Существует еще ряд причин, вызывающих дисбактериоз кишечника. К их числу относятся:

Как вовремя распознать заболевание? Симптомы дисбактериоза кишечника

Причины дисбактериоза могут быть разные, но симптоматика, как правило, единая для всех случаев.

Как подтвердить диагноз «дисбактериоз кишечника»?

Трудность диагностики дисбактериоза заключается в том, что описанные выше симптомы могут появляться и при других заболеваниях, поэтому поставить этот диагноз на основании одних только симптомов нельзя.

При подозрении на дисбактериоз следует пройти комплексное обследование, чтобы как можно раньше определиться с диагнозом и тактикой лечения. Существует несколько методов диагностики дисбактериоза. За рубежом распространены:

Однако в России они не получили широкого распространения из-за высокой стоимости и трудоемкости их проведения. В нашей стране основным методом выявления дисбактериоза является посев кала. Этот анализ позволяет узнать, насколько представлены в кишечнике пациента полезная микрофлора и болезнетворные бактерии. Существует ряд правил, важных для достоверности анализа:

Лечение дисбактериоза кишечника у взрослых и детей с помощью диеты

Одним из способов восстановить баланс микрофлоры в кишечнике является лечебная диета, назначенная врачом. Каждый пациент должен получить индивидуальные рекомендации по питанию. При этом есть общие принципы, которых следует придерживаться всем пациентам с любой степенью дисбактериоза.

Чтобы восстановить ритм пищеварения, необходимо садиться за стол в одни и те же часы, то есть соблюдать режим питания. Следует ограничить или вовсе исключить из рациона продукты, угнетающие микрофлору кишечника, в числе которых жирное мясо и рыба, магазинные консервы, мясные и рыбные полуфабрикаты, газированная вода, фастфуд. Все эти продукты содержат консерванты и красители, а именно они и оказывают негативное влияние на флору.

Обогатить рацион продуктами, стимулирующими пищеварение и рост полезной микрофлоры. В их числе – крупы и изделия из них, рожь, кукуруза, просо, греча и отруби. Также необходимо потреблять богатые клетчаткой овощи: кабачки, морковь, помидоры, огурцы. Полезны и фрукты, только свежие, не из консервов, а также свежевыжатые соки. Помогут побороть дисбактериоз орехи и кисломолочная продукция.

Выбирайте кисломолочные продукты с малым сроком хранения: это является гарантией того, что в продукте содержатся живые микроорганизмы. Не следует подвергать «кисломолочку» термической обработке, так как при температуре выше 40 0 С полезные бактерии начинают гибнуть.

Лекарства от дисбактериоза – тонкости приема

Диета помогает лишь поддерживать положительный результат, но вылечить ею дисбактериоз вряд ли получится. Современный подход к лечению включает в себя сочетание полезных пищевых и бытовых привычек с приемом лекарственных препаратов.

Программа лечения разрабатывается индивидуально для каждого пациента, но в любом случае врач сначала назначит «чистку» кишечника от условно-патогенной флоры. Для этого применяются различные препараты. Только на «чистый лист» можно начинать заселять кишечник полезной флорой. Причем сеять нужно будет именно те бактерии, которых в организме пациента не хватает.

Прогноз при своевременном лечении благоприятный, но сам процесс длительный и трудоемкий.

Кондрашина Элина Александровна

врач-гастроэнтеролог высшей категории, к.м.н.

К вопросу о дисбиозе кишечника и его коррекции у детей

Важнейшую роль в жизнедеятельности организма человека играет микробиоценоз кишечника. Всю микрофлору кишечника можно разделить на три группы: основная — бифидобактерии ( Bifidobacterium (В.) bifidum, B. brevis, B. longum, B. adolescentis и др.) и лактоба

Нормальная микрофлора выполняет важные функции — защитную, обменную и иммуноиндуцирующую, участвуя в поддержании гомеостаза. Нарушение любой из них сопровождается изменением метаболизма, возникновением дефицита микронутриентов, снижением иммунного статуса.

Нарушения микробиоценоза кишечника связаны с характером питания, возрастом, проведением антибактериальной, гормональной, лучевой терапии, хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, изменением иммунного статуса, состоянием окружающей среды; они наступают задолго до клинических проявлений. Изменения нормальной микрофлоры получили название дисбактериоза, или дисбиоза. Дисбактериоз является микробиологическим понятием и ни в коем случае не может быть самостоятельным диагнозом.

Микроэкологическая классификация степеней тяжести дисбиоза кишечника была предложена в 1998 г. С. Д. Митрохиным.

I степень тяжести — увеличено или уменьшено общее количество кишечных палочек. Кишечные палочки с атипичными биологическими свойствами отсутствуют. Количество бифидобактерий и лактобацилл не изменено. Изменения в общих показателях микробного метаболитного паспорта фекалий характерны лишь в отношении пула летучих жирных кислот (ЛЖК), содержания фенилпропионовой кислоты, скатола и метиламина. Общее содержание ЛЖК у больных с I степенью тяжести дисбактериоза может быть несколько меньшим или большим, чем у здоровых лиц. Содержание скатола снижено. Содержание фенилуксусной кислоты и метиламина повышено. Отмечаются изменения удельного веса щавелевоуксусной кислоты в профиле дикарбоновых кислот (ДКК). Дисбактериоз — латентный, компенсированный, кишечные дисфункции не регистрируются.

II степень тяжести — незначительно снижено количество бифидобактерий и лактобацилл. Наблюдаются количественные и качественные (появление форм с атипичными биологическими свойствами) изменения кишечных палочек. Высеваются в умеренном количестве условно-патогенные кишечные микроорганизмы. Отмечаются изменения как в общих, так и в специфических показателях микробного метаболитного паспорта фекалий (снижение экскреции с фекалиями фенольных соединений: п-крезола, индола, а также скатола). Количество фенилпропионовой кислоты на порядок превышает таковое у здоровых лиц. Профиль фенольных соединений (ФС) также меняется: удельный вес индола возрастает более чем в 2 раза, несколько снижается удельный вес п-крезола и более чем в 10 раз снижен удельный вес скатола. В целом экскреция с фекалиями карбоновых и ароматических аминокислот, фенольных и индольных соединений (за исключением фенилаланина), а также гистамина и серотонина при II степени тяжести дисбиоза снижена. Изменен профиль сложных и простых аминов (АмП): удельный вес гистамина и серотонина ниже, а представителя простых аминов — метиламина — выше. Дисбактериоз — локальный (местный), субкомпенсированный; кишечные дисфункции, как правило, не наблюдаются.

III степень тяжести — существенное снижение количества бифидобактерий (105–106) в сочетании со снижением количества лактобацилл и резким изменением типичных свойств кишечных палочек (значительное преобладание гемолитических, лактозонегативных форм). Значительное увеличение количества условно-патогенных бактерий с патогенными свойствами (гемолитических форм) и патогенных дрожжеподобных грибов (родов Candida albicans, Geotrichum и др.). Характерны еще более выраженные изменения как в общих, так и в специфических показателях микробного метаболитного паспорта фекалий. Снижена величина экскреции с фекалиями ФС: п-крезола и индола. В фекалиях практически отсутствует скатол. Напротив, содержание фенилпропионовой кислоты в каловых массах резко увеличивается. Профиль ФС меняется таким образом, что существенно увеличивается удельный вес индола и значительно снижается удельный вес п-крезола. Cодержание в фекалиях гистамина и серотонина может быть выше или ниже по сравнению с нормой (зависит от нозологической формы основного заболевания). Содержание карбоновых кислот меняется следующим образом: резко уменьшается пул ЛЖК, практически не обнаруживается щавелевоуксусная кислота и значительно возрастает экскреция с каловыми массами альфа-кетоглутаровой кислоты. Изменен профиль ЛЖК. При нарушениях стула по типу диареи удельный вес уксусной кислоты ниже, а пропионовой и масляной кислот, наоборот, повышен, при констипации наблюдается противоположная картина. Отмечаются снижение или увеличение удельного веса молочной кислоты и аналогичные изменения удельного веса альфа-кетоглутаровой кислоты в профиле ДКК.

IV степень тяжести — резкое снижение или отсутствие бифидобактерий, значительное уменьшение количества лактобацилл, резкое уменьшение количества или отсутствие кишечных палочек с типичными свойствами, значительное возрастание количества как облигатных, так и факультативных видов (в норме не встречающихся) кишечных бактерий и дрожжеподобных грибов с патогенными свойствами. Выявляются патогенные кишечные бактериии (сальмонеллы, шигеллы, ерсинии). Качественные изменения в микробном метаболитном паспорте остаются такими же, как и при III степени, но их количественные характеристики еще более изменены; характерна глубокая разбалансировка биохимических регуляторных механизмов микробной экосистемы, сочетающаяся с аналогичной разбалансировкой микробной инфраструктуры кишечника. Дисбактериоз — распространенный (с бактериемией), декомпенсированный (с угрозой генерализации инфекции, сепсиса или септикопиемии); наблюдаются выраженные кишечные дисфункции.

В клинической практике условно выделяются три основные группы кишечной микрофлоры: облигатная — постоянно встречающаяся (резидентная, аутохтонная, индигенная); добавочная (сопутствующая) и транзиторная (случайная, аллохтонная) (табл.).

В зависимости от клинических проявлений выделяют различные степени проявления дисбактериоза. В частности, одна из таких классификаций принадлежит В. А. Таболину (1998).

I степень — латентная фаза дисбиоза, проявляется только в снижении на один-два порядка количества защитной микрофлоры — бифидобактерий, лактобацилл, а также полноценных кишечных палочек (до 80% от общего количества). Остальные показатели соответствуют физиологической норме (эубиозу). Как правило, начальная фаза не вызывает дисфункций кишечника и возникает при воздействии неблагоприятных факторов (нарушение режима питания и др.). В этой фазе возможно вегетирование в кишечнике незначительного количества отдельных представителей условно-патогенной флоры. Клинических проявлений дисбактериоза в этой фазе нет.

II степень — пусковая фаза более серьезных нарушений, характеризуется выраженным дефицитом бифидобактерий на фоне нормального или сниженного количества лактобацилл или снижения их кислотообразующей активности, дисбалансом в количестве и качестве кишечных палочек, среди которых нарастает доля лактозонегативных или цитратассимилирующих вариантов. При этом на фоне дефицита защитных компонентов кишечного микробиоценоза происходит размножение либо плазмокоагулирующих стафилококков, либо протеев, либо грибов рода Candida albicans. Вегетирование в кишечнике протеев или плазмокоагулирующих стафилококков в этой фазе развития дисбактериоза чаще транзиторное, чем постоянное. Функциональные расстройства пищеварения выражены неотчетливо — спорадически жидкий стул зеленоватого цвета с неприятным запахом, со сдвигом рН в щелочную сторону, иногда — задержка стула; может отмечаться тошнота.

III степень — фаза агрессии аэробной флоры, характеризующаяся отчетливым нарастанием содержания агрессивных микроорганизмов; при этом размножаются до десятков миллионов в ассоциации золотистые стафилококки и протеи, гемолитические энтерококки; наблюдается замещение полноценных эшерихий бактериями родов Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter и др. Эта фаза дисбактериоза проявляется дисфункциями кишечника с расстройствами моторики, секреции ферментов и всасывания. У больных отмечается учащенный разжиженный стул, часто зеленого цвета, ухудшение самочувствия, дети становятся вялыми, капризными.

IV степень — фаза ассоциативного дисбиоза, характеризующаяся глубоким разбалансированием кишечного микробиоценоза с изменением количественных соотношений основных групп микроорганизмов, изменением их биологических свойств, накоплением токсических метаболитов. Характерно вегетирование энтеропатогенных серотипов E. coli, сальмонелл, шигелл и других возбудителей острых кишечных инфекций. Возможно размножение клостридий. Эта фаза дисбиоза характеризуется функциональными расстройствами пищеварительной системы и нарушениями общего нутритивного статуса, дефицитом массы тела, бледностью кожных покровов, частым стулом с примесью слизи, зелени, иногда крови, с резким гнилостным или кислым запахом.

Для подтверждения диагноза необходимо провести следующее исследование:

Определение состава фекальной микрофлоры — наиболее доступный метод, однако он недостаточно информативен, поскольку отражает микробный состав лишь дистальных отделов кишечника. Важным диагностическим тестом синдрома избыточного бактериального роста является экскреторный дыхательный тест с идентификацией различных метаболитов, которые продуцируются с участием интракишечных бактерий (лактулозный тест с определением в выдыхаемом воздухе Н2). Последний для повседневной педиатрической практики представляется наиболее приемлемым. Газожидкостная хроматография позволяет оценить химические соединения, связанные с жизнедеятельностью нормальной микрофлоры. В ряде случаев целесообразно исследование липополисахаридов (ЛПС)-О-антигена и уровня энтеротоксинов. Для определения степени дисбактериоза можно пользоваться стандартным методом Р. Б. Эпштейн–Литвак и Ф. Л. Вильшанской (1969).

Коррекция нормального состава кишечной флоры должна быть комплексной и направленной в первую очередь на лечение основного заболевания, вызвавшего дисбаланс микрофлоры; необходим комплекс лечебно-охранительных мероприятий по общему оздоровлению организма ребенка в целом и на коррекцию его микрофлоры в частности.

Организация охранительного режима включает благоприятную психологическую атмосферу, длительное пребывание на свежем воздухе, более продолжительный сон, соответствующий режим питания.

Адекватное, сбалансированное питание в соответствии с возрастом ребенка при нормальном функционировании органов и систем предотвращает развитие дисбиозов. Наиболее важным мероприятием является естественное вскармливание детей грудного возраста. Идеальной пищей для новорожденного ребенка и детей первых месяцев жизни является молоко матери, которое больше всего подходит ее ребенку, так как имеет родственную связь с его тканями. Углеводы грудного молока (90% из них составляет β-лактоза) ферментируются посредством бифидобактерий в молочную кислоту, которая обеспечивает низкий уровень рН стула у детей. В литературе неоднократно отмечалось влияние естественного вскармливания на состояние микробиоценоза кишечника у детей раннего возраста. Так, состав микрофлоры мекония новорожденных, получавших грудное молоко, отличался низким содержанием аэробной микрофлоры, превалированием бифидофлоры над аэробной флорой и низким содержанием гнилостных бактерий (клостридии, бактероиды, род Proteus). При искусственном вскармливании рост бифидобактерий либо отсутствовал полностью, либо их содержание было резко снижено.

В настоящее время широкое распространение получает так называемое функциональное питание. Употребляются готовые пищевые продукты, в которые добавлены биопрепараты, антиоксиданты, каротиноиды, ферменты и другие субстраты. Для детей раннего возраста, находящихся на искусственном вскармливании, рекомендуются адаптированные смеси, обогащенные представителями микрофлоры: «Малютка», «Биолакт адаптированный», «Бифидок», «Бифилин», «Бифидолакт», «Бифилайф», «Виталакт» и др. Во многих случаях оправдывает себя применение сухой смеси «Лактофидус», содержащей бифидобактерии и стрептококки, и смеси «НАН» с бифидобактериями. Для выхаживания детей неонатального периода разработано функциональное питание в виде лиофилизированного грудного молока, обогащенного B. bifidum. Принимая во внимание, что одним из важнейших этапов выхаживания новорожденных в отделениях реанимации и интенсивной терапии является организация рационального вскармливания, недавно на кафедре неонатологии РГМУ был разработан новый вид функционального питания специально для вышеназванного контингента детей. Данный тип функционального питания представляет собой лиофилизированное грудное молоко, содержащее B. bifidum 791 в концентрации 10 8 КОЕ/мл (Ю. Г. Мухина, 2000). Функциональное питание не относится к категории лекарственных препаратов, используется для улучшения здоровья человека в целом.

Диета у детей с проявлениями дисбактериоза должна быть полноценной по калорийности и содержанию основных физиологических ингредиентов. Прием пищи необходимо осуществлять в одни и те же часы, желательно восстановить эндогенный биоритм пищеварения. Питание должно быть как можно более разнообразным. При этом желательно исключить или ограничить употребление продуктов, агрессивных в отношении аутофлоры, таких как макароны и вермишель из муки высшего сорта, консервы и полуфабрикаты из мяса, рыбы, бобовых, все виды свинины, баранины, печень, почки, мозги, тугоплавкие животные жиры, цельное и сгущенное молоко, сладкие йогурты, консервированные овощи и фрукты, сладости, лимонад, мороженое, шоколад. К группе рекомендуемых продуктов, стимулирующих рост индигенной микрофлоры кишечника, относятся чечевица, изделия из пшеницы, ржи, кукурузы, гречихи, проса, некоторые овощи — капуста, морковь, кабачки, тыква, артишок, топинамбур, свежие фрукты, неконсервированные фруктовые и овощные соки, орехи, мясо и рыба нежирных сортов, кисломолочные продукты, растительные жиры.

В комплексной диетотерапии больных дисбактериозами можно использовать и кобылий кумыс. Под его влиянием у больных уменьшаются гнилостные процессы в кишечнике, снижается количество гнилостных бактерий и улучшаются биологические свойства E. coli и других представителей индигенной микрофлоры. Е. А. Толмачевой разработана технология изготовления кумыса из коровьего молока, изучено его действие на кишечную микрофлору. Применение коровьего кумыса приводило к резкому уменьшению роста в кишечнике спороносных анаэробных бактерий, главным образом B. putrificus, B. perfringens и B. sporogenes.

Важное значение имеет также наличие в питании овощей, фруктов и растений, обладающих антимикробной активностью. Многие антибактериальные вещества, выделенные из растений, стимулируют иммунобиологические реакции организма, инактивируют бактериальные экзотоксины и гиалуронидазу.

Представляется уместным подчеркнуть, что только комплексная коррекция дисбиоза дает более выраженный стойкий клинический и микробиологический эффект. Одной из главных составляющих этого комплексного подхода является заместительная терапия.

Важнейшим методом терапии дисбиоценоза (дисбактериоза) кишечника является применение лекарственных средств биологического происхождения, способных регулировать равновесие микрофлоры кишечника. С целью ликвидации дефицита индигенной флоры используют пробиотики — препараты живых микроорганизмов (представителей индигенной микрофлоры кишечника), которые обладают способностью целенаправленно регулировать кишечную микроэкологию и восстанавливать эубиоз. Это кисломолочные бактерии, бифидобактерии, кисломолочные стрептококки.

Препараты-пробиотики на основе этих микроорганизмов широко используются в западноевропейских странах, Канаде и США в качестве пищевых добавок, а также в йогуртах и других молочных продуктах. Микроорганизмы, входящие в состав пробиотиков, непатогенны, нетоксигенны, сохраняют жизнеспособность при хранении. Пробиотики не считаются лекарственными препаратами, а рассматриваются как средства, благоприятно влияющие на состояние здоровья людей. В педиатрической практике получили широкое распространение такие пробиотики, как Бифидумбактерин, Лактобактерин, Колибактерин, Бификол, Бифидумбактерин-форте, Ацилакт, Примадофилюс, Линекс, Бифиформ и др.

Линекс — комплексный препарат, состоящий из живых лиофилизированных бактерий B. infantis v. liberorum, L. acidophilus и Enterococcus faecium, устойчивых к антибиотикам и химиотерапевтическим средствам. Входящие в состав Линекса живые бифидобактерии, лактобациллы и нетоксигенный кисломолочный стрептококк группы D (выделенные из кишечника здорового человека) поддерживают и регулируют физиологическое равновесие кишечной микрофлоры во всех отделах кишечника. Выпускается в капсулах. В 1 капсуле содержится 1,2 x 107 живых кисломолочных бактерий (бифидо- и лактофлора). При его приеме создаются неблагоприятные условия для развития патогенной и условно-патогенной кишечной микрофлоры за счет продукции кисломолочной флорой уксусной, молочной и пропионовой кислот, что снижает рН кишечного содержимого. Прием препарата: взрослым по 2 капсулы 3 раза в день, детям — по 1 капсуле 3 раза в день. Хотя бактерии Линекса обладают кислотоустойчивостью, следует помнить, что при рН менее 3,5 они могут потерять свою жизнеспособность — соответственно препарат потеряет свои свойства. Поэтому принимать его рекомендуется после еды. Курс лечения зависит от степени выраженности дисбактериоза; в любом случае заместительная терапия должна быть продолжительной. Штаммы микроорганизмов, входящих в состав Линекса, являются специально выведенными, антибиотикоустойчивыми. Именно поэтому препарат можно назначать даже на фоне антибиотикотерапии. Как правило, микроорганизмы, входящие в состав пробиотиков, выполняют функцию временного заполнения экониши микрофлоры, которую со временем занимают колонии штаммов, изначально населяющих слизистую оболочку кишечника. В зависимости от степени дисбактериоза это замещение происходит в различные временные промежутки. Именно поэтому заместительная терапия пробиотиками должна носить достаточно длительный интермиттирующий характер.

Для усиления действия пробиотиков рекомендуется дополнительно назначать средства, обладающие противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами: Ф (Иммунал, Echinacea with Golden Seal), комплексные иммуномодулирующие препараты и витаминно-минеральные комплексы.

Оптимизация диагностики, индивидуализация лечения и проведение профилактики дисбактериоза кишечника позволят повысить эффективность терапии и обеспечат устойчивый бактериологический фон кишечника человека, что будет способствовать поддержанию хорошего качества жизни.

П. Л. Щербаков, доктор медицинских наук, профессор

НЦЗД РАМН, Москва