что такое ассигнация легких

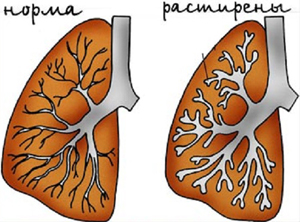

Буллы в легких (эмфизема)

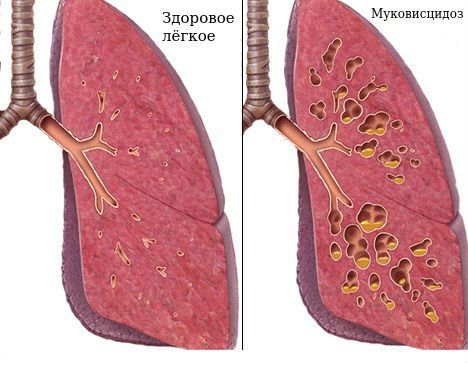

Буллы (ложные легочные кисты) — это патологические воздушные полости в легких (от англ. blebs — «пузыри»), которые могут возникать из-за механического повреждения паренхимы, перенесенного инфекционно-воспалительного или другого заболевания. Избыток воздуха в этих мешкообразных полостях, изменение структуры легочного матрикса, сокращение площади функциональных участков дыхательного органа приводят к стойкому нарушению дыхания, а последствия таких патологических изменений могут быть необратимыми. Формирование и увеличение булл в легких приводит к снижению газообменной функции легких, а в случае разрыва крупной буллы может привести к жизнеугрожающему состоянию – пневмотораксу.

Интересный факт: для пациентов с крупными буллами в легких опасны авиаперелеты. Дело в том, что в полете на высоте 2,5 км от земли патологические полости могут увеличиться в диаметре на 30-40%, а значит может случиться эпизод пневмоторакса, разрыва буллы.

Буллы чаще всего диагностируют у курящих людей (обычно это мужчины старше 50 лет со стажем около 15 пачколет) на фоне центрилобулярной эмфиземы легких или ХОБЛ. Оба эти заболевания так или иначе связаны с повреждением (растяжением) альвеол, нарушением структуры легочной паренхимы, с ее старением. Иногда эти патологические изменения связаны не с курением, а являются следствием нарушения обмена веществ, инфекционно-воспалительного процесса, аутоиммунного заболевания, либо обусловлены генетически.

Заболевание с трудом поддается лечению. Если установлена причина образования булл, их размер небольшой, вовремя проведены диагностические мероприятие и начато лечение, патологические изменения поддаются консервативному лечению. При пневмотораксе буллы удаляются хирургически с применением эндоскопической техники.

Буллы требуют динамического наблюдения: КТ, спирометрии, консультации пульмонолога.

Что значит булла в легком?

Согласно определению, данному на международном медицинском CIBA-симпозиуме, буллой следует считать воздушную полость в легком, диаметр которой превышает 1 см, при этом альвеолярная стенка истончается до 1 мм и менее.

В медицине принято разграничивать буллезную эмфизему и буллезную болезнь. Их различают в зависимости от причин возникновения, по этиологии, а также в зависимости от последствий для здоровья. Буллезную эмфизему обычно диагностируют у пациентов с признаками ХОБЛ (хронической обструктивной болезни легких) на фоне двусторонней эмфиземы панацинарного или центрилобулярного типа. При буллезной болезни эмфизема не наблюдается, а полость может быть одна либо немного больше. Буллезная болезнь может быть при врожденном синдроме Марфана. Буллезная эмфизема при отсутствии лечения и адекватных действий по сдерживанию ее роста (отказ от курения, работы на опасном производстве, лечение хронического бронхита и др.) со временем способна привести к дыхательной или сердечной недостаточности, коллапсу легкого, тяжелому кашлю с кровью, к непереносимости физических нагрузок.

Буллы формируются по принципу мыльных пузырей: сначала возникают маленькие, затем они объединяются, образуя крупные буллы, и так далее. При буллезной эмфиземе легочная ткань становится похожа на старую губку — по мере ее изнашивания поры становятся крупнее, а материал теряет эластичность и рвется.

Крупные буллы (диаметр может достигать до 10 см) образуются при разрушении альвеолярных перегородок. Альвеолы — пузырьки, из которых состоит нормальная воздушная легочная ткань. Хранение воздуха, транспортировка кислорода, воздухообмен осуществляется в альвеолах, а сам процесс требует структуры дозированного поступления воздуха. Буллы, даже очень небольшие, привносят элемент хаоса и энтропии в работу важнейшего дыхательного органа.

Симптомы буллезной эмфиземы

В ряде исследований, опубликованных в открытой международной базе PubMed, подчеркивается, что к образованию булл в легких неизбежно приводят такие факторы как:

И только следом за этими факторами по распространенности идут перенесенные в прошлом инфекционно-воспалительные заболевания дыхательных путей, аутоиммунные заболевания, нарушение обмена веществ, врожденные особенности организма.

В преобладающем большинстве случаев буллезную эмфизему диагностируют у людей преклонного или зрелого возраста, однако буллы могут быть обнаружены и у молодых людей.

Небольшие буллы никак себя не проявляют. В целом большинство заболеваний основного дыхательного органа пациенту сложно у себя даже заподозрить — легкие не болят, а когда возникают одышка, кашель, нехватка воздуха, болезнь приводит пациента в реанимацию за считанные часы.

Патологические симптомы могут проявиться по мере увеличения булл и развития эмфиземы. Профилактика заболевания возможна с помощью регулярного скрининга — низкодозовой КТ легких. Обследование в режиме 3D и в высоком разрешении покажет даже малейшие отклонения от нормы.

Для определения (точной стадии) буллезной эмфиземы применяется метод спирометрии — функциональной диагностики легких. Как правило после спирометрии, если показатели не в норме, пульмонолог отправляет пациента на КТ легких.

Заподозрить буллы в легких можно при наличии следующих симптомов:

Поскольку увеличение булл довольно длительно по времени, больной может не замечать ухудшения самочувствия, в частности, становится все труднее задерживать дыхание из-за уменьшения жизненной емкости легких, а гипоксия воздействует в целом на все внутренние органы — человек буквально «увядает».

Буллы в легких на КТ

Буллы в легких на КТ визуализируются как отчетливые, сравнительно более затемненные пузырькообразные участки легочной ткани, напоминающие дыры или крупные поры губки. Чем более плотная ткань, тем более она светлая на КТ-сканах — поэтому, например, кости белые, а воздушная легочная ткань сравнительно однородного графитно-серого цвета.

На КТ легких врач-рентгенолог может точно определить диаметр булл, их количество, выяснить, есть ли признаки эмфиземы, бронхоэктазы либо иные диффузные легочные заболевания.

Как лечить буллы в легких

Пациенту необходимо отказаться от курения и оставить работу на вредной производственной деятельности, иначе все лечебные мероприятия будут бессмысленны. В неосложненных случаях и на ранних стадиях эмфиземы (или буллезной болезни) лечение консервативное, комбинированное. Терапия назначается врачом-пульмонологом и может включать:

Положительным аспектом является то обстоятельство, что полный и пожизненный отказ от курения у большинства пациентов приостанавливает развитие буллезной эмфиземы, а применение кислородотерапии у серьезно больных пациентов может продлить жизнь на 5-10 лет.

Хирургическое лечение булл (эндоскопическое «сшивание») может быть показано при рецидивирующих пневмотораксах на фоне растущих полостей. Пациенту проводятся операции буллэктомия и плевродез. Однако абсолютный успех такого лечения не может быть гарантирован.

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение называется буллэктомией. Если у человека выявлена гигантская булла — то это является показанием к хирургическому лечению. Небольшие размеры булл плохо поддаются хирургическому лечению, эффект от операции незначительный. Одышка редко уменьшается.

Буллы, не сопровождающиеся клинической симптоматикой (одышкой) или осложнениями (пневмоторакс, нагноение), удалять не рекомендуется.

Противопоказаниями к буллэктомии являются продолжающееся курение, тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, диффузная эмфизема с малым сдавлением окружающей легочной ткани.

Показанием к хирургическому лечению могут быть рецидивирующие пневмотораксы на фоне буллезных изменений. В таком случае одномоментно проводят буллэктомию и плевродез.

Текст подготовил

Котов Максим Анатольевич, главный врач центра КТ «Ами», кандидат медицинских наук, доцент. Стаж 19 лет

Если вы оставили ее с 8:00 до 22:00, мы перезвоним вам для уточнения деталей в течение 15 минут.

Если вы оставили заявку после 22:00, мы перезвоним вам после 8:00.

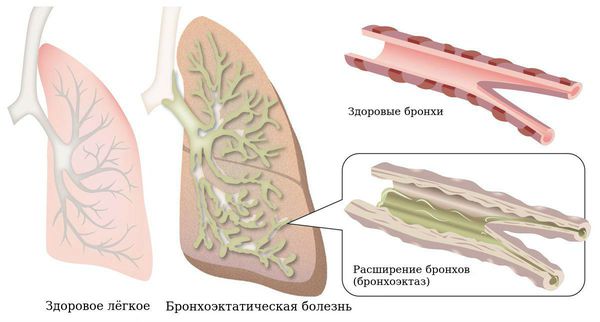

Что такое бронхоэктазы?

Причины развития бронхоэктазов

Выделяют две основные группы причин развития бронхоэктазов:

Что такое бронхоэктатическая болезнь

Бронхоэктазы могут быть выявлены случайно и не проявляться никакими жалобами. Если в ходе дальнейшено обследования пульмонолог не выявляет признаков воспалительного процесса, то в этом случае бронхонхоэктазы не требуют лечения. Рекомендуется только специальный комплекс дыхательной гимнастики и профилактические прививки.

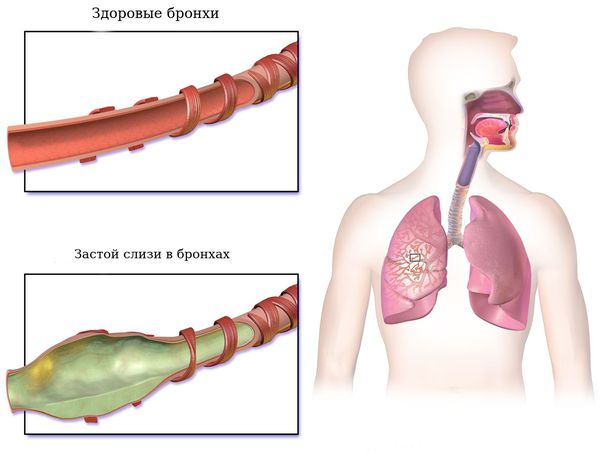

Если же в бронхоэктазах скапливается воспалительный секрет, вокруг бронхов в легочной ткани постоянно существует воспаление, формируются рубцы, то такое состояние называется бронхоэктатическая болезнь. Это заболевание склонно к постоянному прогрессированию, то есть распространению изменений в бронхах и легочной ткани, с образованием новых бронхоэктазов. Бронхоэктатическая болезнь всегда требует профилактического лечения или лечения в период обострения у пульмонолога.

Приобретенные бронхоэктазы

Попробую объяснить механизм формирования деформации бронхов (бронхоэктазов) если они появляются в легочной ткани уже после рождения. Мы с Вами уже говорили, что изменения формы и просвета бронхов при этой болезни носят стойкий, необратимый характер. Чаще всего механизм развития бронхоэктазов следующий:. сначала развивается повреждение стенки бронха (в основном, вследствие тяжелой или вяло текущей инфекции или токсического повреждения). Затем его просвет может расшириться из-за «давления» на стенку бронха изнутри скопившейся в его просвете мокроты или сформировавшиеся на фоне воспаления грубые рубцовые изменения легочной ткани могут «растянуть» бронхи и привести к изменению их формы.

Проявления бронхоэктатической болезни

Симптомы, которые могут помочь заподозрить бронхоэктазы:

Диагностика бронхоэктатической болезни

Дополнительные исследования, которые необходимо провести после выявления бронхоэктазов

Что такое бронхоэктатическая болезнь? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Никитиной Лидии Юрьевны, пульмонолога со стажем в 18 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Что такое бронхоэктазы

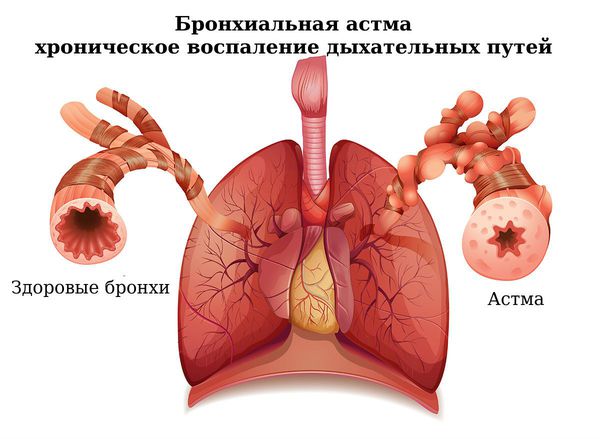

Бронхоэктазы — это расширение и разрушение крупных бронхов, вызванные воспалением и хронической инфекцией.

Причины заболевания

Заболевание может развиться в результате перенесённой дыхательной инфекции — при нелеченной пневмонии, после кори, коклюша, аденовирусной инфекции. Туберкулезные и нетуберкулезные микобактерии также могут как стать причиной бронхоэктазов.

Помимо этого, к расширению бронхов могут приводить и другие факторы.

Ошибки в лечении острых воспалительных процессов в лёгких, возникших вследствие локальных нарушений структуры бронхов.

Генетические факторы

К бронхоэктазам могут приводить наследственные структурные аномалии развития лёгких, ассоциированные со слабостью бронхиальной стенки:

Иммунные расстройства (нарушение продукции клеток иммунного ответа и иммуноглобулинов) также могут быть причиной наследственного характера бронхоэктазов.

Вдыхание (аспирация) инородных тел, секрета носоглотки, токсическое и химическое поражение лёгких.

Можно ли вылечить бронхоэктатическую болезнь

Бронхоэктатическая болезнь относится к хроническим заболеваниям с необратимой структурной перестройкой бронхиального дерева.

Симптомы бронхоэктатической болезни

Кашель

Боли в груди

В период обострений могут появляться боли в грудной клетке. Это связано с вовлечение плевры. Боль может усиливаться при глубоком вдохе, но иногда не имеет чёткой локализации и сопровождается ощущением сдавления, распирания, затруднённого дыхания. Часто во время обострений повышается температура тела, лихорадка имеет длительный характер, сочетается с ознобами, потливостью, слабостью, повышенной утомляемостью.

Одышка и хрипы

При распространённом процессе и присоединении бронхиальной обструкции пациенты могут жаловаться на одышку смешанного характера и свистящие хрипы.

Снижение трудоспособности

Нередко больных беспокоит снижение переносимости физической нагрузки, развивается дыхательная недостаточность — снижение способности лёгких поддерживать необходимую концентрацию кислорода в крови.

Пальцы Гиппократа

Симптом «пальцев Гиппократа», или «барабанных палочек» отмечается при многолетнем течении заболевания с частыми обострениями. Для него характерно колбовидное утолщение концевых фаланг пальцев кистей. Также при длительном течении заболевания возможна потеря веса.

Отставание в развитии

Отставание в развитии для бронхоэктатической болезни не характерно, встречается в редких случаях при врождённых аномалиях бронхов.

Патогенез бронхоэктатической болезни

Хронический воспалительный процесс с вовлечением бактерий снижает эластические свойства бронхиальной стенки, она вытягивается и выпячивается, из-за этого истончается. Вокруг лёгких развиваются рубцовые изменения межуточной (соединительной) ткани, что приводит к дополнительному вытяжению просвета воздухоносных путей. Выпячивание стенки осуществляется посредством её локального повреждения.

Классификация и стадии развития бронхоэктатической болезни

Бронхоэктазы классифицируют по происхождению, распространённости, характеру деформации лёгких и по другим признакам.

По происхождению

По клиническому течению

По распространённости

При использовании инструментальных методов исследования, таких как компьютерная томография, бронхоскопия, можно определить характер распределения бронхоэктазов:

По характеру деформации лёгких

По тяжести заболевания

По причине возникновения

Постинфекционные:

Обструктивные:

Ингаляционные повреждения:

Аспирационные:

Хронические диффузные заболевания легких:

Идиопатические воспалительные расстройства (при заболеваниях неустановленной этиологии):

Стадии заболевания

Первая стадия — ограниченные изменения мелких бронхов с заполнением их слизью.

Вторая стадия — воспаление и нагноение с нарушением целостности слоя клеток, выстилающего просвет бронхов изнутри, развитие рубцовой ткани в толще бронхов.

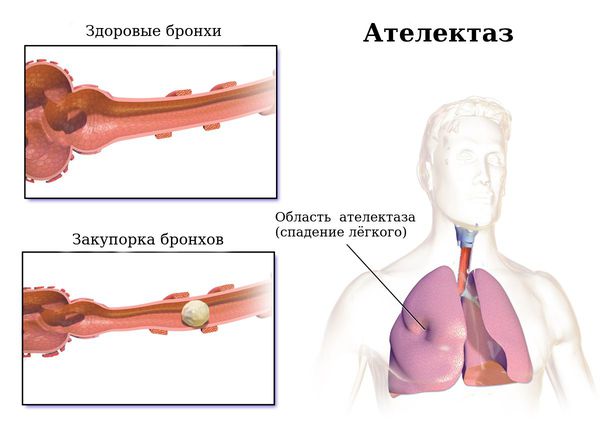

Осложнения бронхоэктатической болезни

Длительный характер заболевания с частыми обострениями способствует развитию осложнений.

Лёгочные кровотечения

Спонтанный пневмотракс

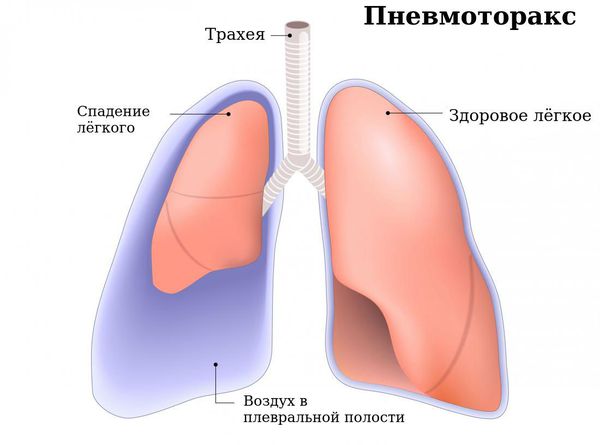

К симптомам бронхоэктазов может присоединиться картина внезапного разрыва лёгочной ткани с появлением воздуха в плевральной полости (спонтанный пневмоторакс) — 0,7 % случаев.

Это состояние проявляется резкой интенсивной («кинжальной») болью в грудной клетке на стороне разрыва, внезапным появлением и усилением одышки, возникающей на вдохе. В это время усиливается кашель, при накоплении и увеличении количества воздуха в плевральной полости снижается артериальное давление и повышается пульс. Пациент может потерять сознание вследствие сдавления свободным воздухом сердца и крупных сосудов, расположенных в пространстве между лёгкими (средостение).

Хроническая дыхательная недостаточность

Хроническая дыхательная недостаточность (ХДН) проявляется одышкой, снижением переносимости физической нагрузки, характеризуется увеличением частоты дыхания. Критерием ХДН является снижение сатурации крови (насыщения кислородом) до 95 % и ниже.

Пневмосклероз

Пневмосклероз может не проявляться клинически при локальном процессе, при распространении заболевания отмечаются проявления дыхательной недостаточности.

Лёгочное сердце

«Лёгочное сердце» — это увеличение и расширение правых отделов сердца, развившееся вследствие заболеваний лёгких. Изначально «лёгочное сердце» может протекать бессимптомно, хотя у пациентов обычно наблюдаются выраженные проявления основного заболевания (например, одышка). Первым проявлением «лёгочного сердца» является учащённое сердцебиение.

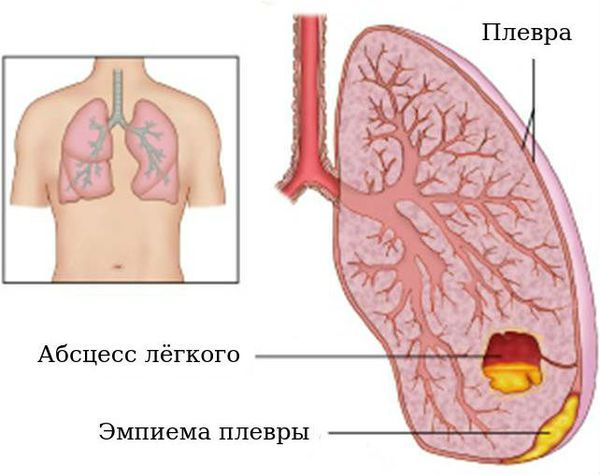

Абседирование

Среди осложнений бронхоэктатической болезни также встречаются нагноительные процессы с распространением на лёгочную ткань и плевру: абсцесс лёгких (1,8 %), эмпиема (0,4 %). Абсцедирование — образование обширной гнойной полости в лёгких. При формировании абсцесса отмечается стойкое повышение температуры тела, при его вскрытии в бронхах отмечается обильное отхождение гнойной мокроты («полным ртом»). Данное осложнение нередко нуждается в хирургическом лечении.

Эмпиемы плевры

Эмпиемы плевры — появление свободного гноя в плевральной полости, сопровождающееся выраженной интоксикацией, болью в грудной клетке на стороне поражения. Это состояние наряду с абсцессом лёгких представляет угрозу для жизни и нуждается в активном дренировании (удалении гноя) и наблюдении хирурга.

Септицемия (заражение крови)

Амилоидоз

Диагностика бронхоэктатической болезни

Консультация ЛОР-врача

При обнаружении симптомов заболевания необходимо обратиться к терапевту или пульмонологу. В ряде случаев присутствуют симптомы хронической заложенности носа, как проявление хронического синусита. При наличии данных симптомов необходима дополнительная консультация ЛОР-врача. Рутинный осмотр пациентов с бронхоэктатической болезнью ЛОР-врачом проводится один раз в год.

Осмотр пациента

При внешнем осмотре пациента обращает на себя внимание утолщение концевых фаланг по типу «барабанных палочек» и деформация ногтей («часовые стёкла») при длительном течении процесса.

Выслушивание лёгких

При выслушивании лёгкого с помощью фонендоскопа (аускультация) определяются фокусы влажных хрипов различных по калибру в зависимости от диаметра бронхов, подвергшихся изменениям. Дыхание может быть жёстким (выдох выслушивается на всём его протяжении) или ослабленным (бесшумный выдох).

Лабораторные исследования

Общий анализ крови, мочи и биохимический анализ крови исследуется один раз в 6 месяцев и при обострениях заболевания. Необходимо обращать особое внимание на уровень эритроцитов, гемоглобина (вторичный эритроцитоз), уровень лейкоцитов и характер лейкоцитарной формулы, уровень С-реактивного белка.

В моче следует контролировать протеинурию, удельный вес (проявление вторичного амилоидоза почек).

Инструментальные методы исследования

В постановке диагноза ключевое значение имеют инструментальные методы исследования, среди которых ведущим я вляется компьютерная томография лёгких.

Чёткая картина распространённости, формы и характера бронхоэктазий регистрируется при спиральной компьютерной томографии. Она позволяет определить неравномерность просвета бронхов, отсутствие сужения бронхов от центра к периферии («симптом трамвайных путей»), наличие секрета в их просветах, расширение бронха с сохранённым диаметром просвета подлежащего сосуда («симптом перстня»). Сопутствующие признаки пониженной и повышенной лёгочной вентиляции, рубцовые изменения, формирование осложнений в виде абсцесса также можно обнаружить при данном виде визуализации.

Рентген лёгких

Обзорная рентгенография и цифровая флюорография выявляет тяжистость, ячеистость, кистовидную деформацию лёгочного рисунка, участки уплотнения и повышенной воздушности лёгочной ткани.

Бронхоскопия

Бронхоскопическое исследование служит хорошим дополнением компьютерной томографии в определении бронхоэктазов. При её проведении возможно взятие смывов бронхов, биопсийного материала слизистой при необходимости. Кроме того, бронхоскопия используется в лечебных целях.

Функциональные пробы

Исследование функции внешнего дыхания с бронходилатационным тестом (исследование расслабления бронхов) применяют для назначения и корректировки ингаляционной терапии. Пробы наиболее информативны при из проведении в утренние часы (до 11:00), проводятся натощак или после лёгкого завтрака. Накануне исследования необходимо отказаться от ингаляционной терапии.

Бронхография

Бронхография в настоящее время не применяется для диагностики бронхоэктазов по причине её инвазивности (глубокого проникновения по трахеобронхиальной системе) и плохой переносимости.

Электрокардиография

Электрокардиограмма проводится один раз в год для оценки возможных нарушений ритма, утолщения правых отделов сердца при развитии лёгочной гипертензии и лёгочного сердца.

Лечение бронхоэктатической болезни

В основе лечения бронхоэктатической болезни лежит принцип своевременной противовоспалительной и дренирующей терапии, которая направлена на эвакуацию секрета из расширенных бронхов. Также важна минимальная инвазивность процедур, поскольку каждый эпизод проникновения инородных предметов (в том числе эндоскопических трубок) в лёгкие увеличивает риск дополнительного инфицирования повреждённых участков бронхов.

Медикаментозное лечение

Инструментальные методы

Хирургическое лечение

Хирургические методы лечения показаны при локальном процессе в следующих случаях:

Соблюдение правильного питания

В лечении больных бронхоэктатической болезнью наряду с другими методами большое значение имеет лечебное питание. В диете должно содержаться повышенное количество белка (до 160 г), умеренное количество жира и углеводов. Необходимо включать в рацион витамины А, В1, В2 и С. Витамин А способствует улучшению регенерации слизистой оболочки дыхательных путей, витамины В1, В2 и С улучшают окислительные процессы, белковый обмен. Ограничивается содержание соли. Питание должно быть не менее пяти раз в сутки. Рекомендуется диета № 5 с повышенным содержанием белка и витаминов.

Кислородотерапия

При наличии хронической дыхательной недостаточности со снижением сатурации крови до 89 % и менее рекомендована длительная кислородотерапии в домашних условиях с использованием концентраторов кислорода. Также ситуационная кислородотерапия проводится в условиях стационара на этапе лечения обострений заболевания, сопровождающихся снижением сатурации до 95% и менее.

Физиотерапия

В период обострения процесса применяется электрофорез и УВЧ-терапия на грудную клетку — слаботепловая доза продолжительностью 10-15 минут. В период ремиссии проводятся общее УФ-облучение и ингаляции муколитических средств. Для улучшения функционального состояния лёгких и дренажной функции бронхов применяется массаж грудной клетки. Вибрационный массаж проводится с помощью специального жилета или при непосредственном перкуссионном воздействии на грудную клетку в положении лежа по направлению снизу вверх. Его лучше проводить после ингаляционной процедуры, чтобы повысить скорость дезинтеграции (распада) мокроты и её удаления из воздухоносных путей.

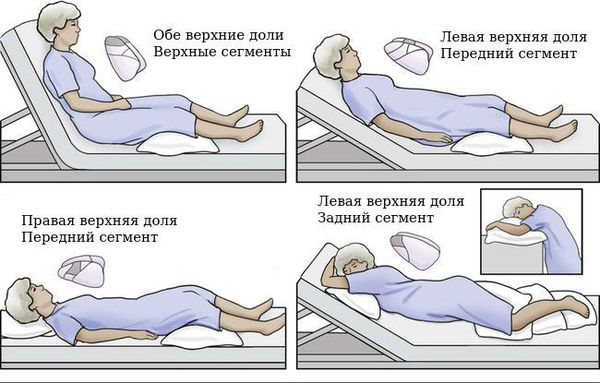

При заболевании важна эвакуация секрета бронхов. Для этого применяют статический и динамический постуральный дренаж — принятие положения тела, при котором наиболее эффективно происходит откашливание мокроты.

Лечебная физкультура должна проводиться пациентом с бронхоэктатической болезнью постоянно. Используются упражнения для увеличения движения диафрагмы, межрёберных мышц в сочетании с постуральным дренажем бронхов (положение тела для лучшего отхождения мокроты зависит от локализации бронхоэктазов). Дыхательная гимнастика повышает давление, создаваемое в просвете бронхов, способствует их очищению и более равномерному наполнению воздухом на вдохе. Гимнастику можно делать самостоятельно либо с подключением портативных тренажёров, некоторые из них могут создавать дополнительную вибрацию.

Противопоказания для лечебной физкультуры: лёгочное кровотечение; сердечно-сосудистая недостаточность III стадии; повышение температуры до 38—39 ° С, не обусловленное скоплением мокроты. При наличии мокроты лечебную гимнастику начинают с упражнений, способствующих выведению мокроты: применяют постуральный дренаж; дренирующие упражнения и их сочетание. При выделении большого количества мокроты упражнения, дренирующие бронхи, выполняют до 8-10 раз в день: утром до завтрака в течение 20-25 минут, через 2 часа после завтрака, обеда, каждый час до ужина и за час перед сном.