что такое аскона в биологии

Тип Губки (Porifera, или Spongia)

Строение и классы губок

Губки – древние примитивные многоклеточные животные. Обитают в морских, реже пресных водоемах. Ведут неподвижный прикрепленный образ жизни. Являются фильтраторами. Большая часть видов образует колонии. Не имеют тканей и органов. Почти все губки обладают внутренним скелетом. Скелет образуется в мезоглее, может быть минеральным (известковым или кремниевым), роговым (спонгиновым) или смешанным (кремниево-спонгиновым).

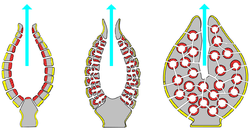

Выделяют три типа строения губок: аскон (асконоидный), сикон (сиконоидный), лейкон (лейконоидный) (рис. 1).

Наиболее просто организованные губки асконоидного типа имеют форму мешка, который основанием прикреплен к субстрату, а устьем (оскулумом) обращен кверху.

Наружный слой стенки мешка образован покровными клетками (пинакоцитами), внутренний – воротничковыми жгутиковыми клетками (хоаноцитами). Хоаноциты выполняют функцию фильтрации воды и фагоцитоза.

Между наружным и внутренним слоями располагается бесструктурная масса – мезоглея, в которой находятся многочисленные клетки, в том числе образующие спикулы (иглы внутреннего скелета). Все тело губки пронизано тонкими каналами, ведущими в центральную атриальную полость. Непрерывная работа жгутиков хоаноцитов создает ток воды: поры → поровые каналы → атриальная полость → оскулум. Питается губка теми пищевыми частицами, которые приносит вода.

У губок сиконоидного типа происходит утолщение мезоглеи и образование внутренних впячиваний, имеющих вид карманов, выстланных жгутиковыми клетками (рис. 2). Ток воды в сиконоидной губке осуществляется по следующему пути: поры → поровые каналы → жгутиковые карманы → атриальная полость → оскулум.

Наиболее сложный тип губок – лейкон. Для губок этого типа характерен мощный слой мезоглеи с множеством скелетных элементов. Внутренние впячивания погружаются вглубь мезоглеи и приобретают вид жгутиковых камер, соединяющихся выносящими каналами сатриальной полостью. Атриальная полость у лейконоидных губок, так же как у сиконоидных выстлана пинакоцитами. Лейконоидные губки обычно образуют колонии с множеством устьев на поверхности: в виде корок, пластинок, комьев, кустов. Ток воды в лейконоидной губке осуществляется по следующему пути: поры → поровые каналы → жгутиковые камеры → выносящие каналы → атриальная полость → оскулум.

Губки обладают очень высокой способностью к регенерации.

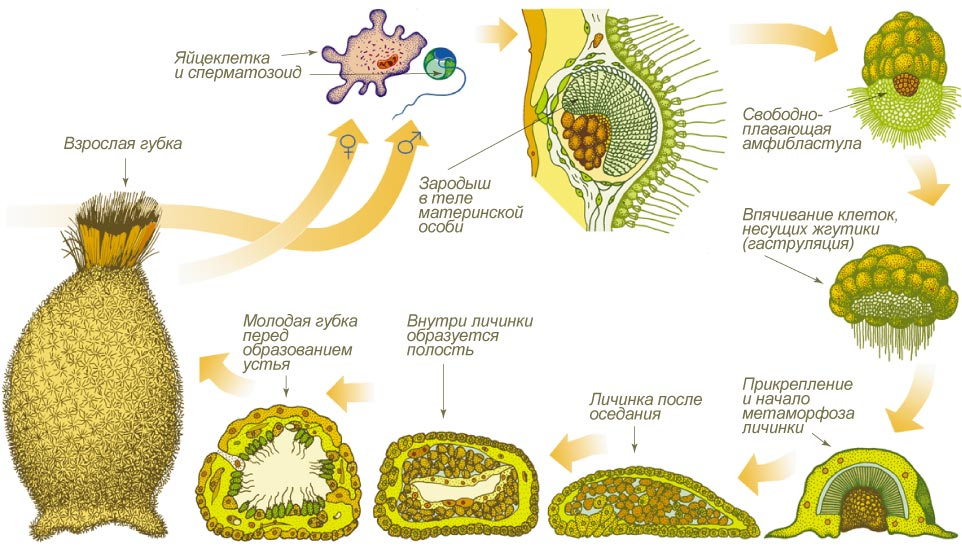

Размножаются бесполым и половым способами. Бесполое размножение осуществляется в форме наружного почкования, внутреннего почкования, фрагментации, образования геммул и пр. При половом размножении из оплодотворенной яйцеклетки развивается бластула, состоящая из одного слоя клеток, имеющих жгутики (рис. 3). Затем часть клеток мигрирует внутрь и превращается в амебоидные клетки. После того, как личинка оседает на дно, происходит перемещение жгутиковых клеток внутрь, они становятся хоаноцитами, а амебоидные клетки выходят на поверхность и превращаются в пинакоциты.

Далее личинка превращается в молодую губку. То есть первичная эктодерма (мелкие жгутиковые клетки) становится на место энтодермы, а энтодерма – на место эктодермы: зародышевые пласты меняются местами. На этом основании зоологи называют губок животными, вывернутыми наизнанку (Enantiozoa).

Личинка большинства губок – паренхимула, по строению почти полностью соответствует гипотетической «фагоцителле» И.И. Мечникова. В связи с этим в настоящее время наиболее обоснованной считается гипотеза происхождения губок от фагоцителлообразного предка.

Тип Губки подразделяется на классы: 1) Известковые губки, 2) Стеклянные губки, 3) Обыкновенные губки.

Класс Известковые губки (Calcispongiae, или Calcarea)

Морские одиночные или колониальные губки с известковым скелетом. Скелетные иглы могут быть трех-, четырех- и одноосными. К этому классу относится сикон (рис. 2).

Класс Стеклянные губки (Hyalospongia, или Hexactinellida)

Морские глубоководные губки с кремниевым скелетом, состоящим из шестиосных игл. У ряда видов иглы спаиваются, образуя амфидиски или сложные решетки.

Скелеты некоторых видов очень красивы и используются в качестве коллекционных объектов и сувениров. Представители: корзинка Венеры (рис. 4), гиалонема.

Класс Обыкновенные губки (Demospongiae)

К этому классу относится подавляющее большинство современных видов губок. Скелет – кремниевый в сочетании со спонгиновыми нитями. У некоторых видов кремниевые иглы редуцируются, остаются лишь спонгиновые нити. Кремниевые иглы – четырех- или одноосные. Представители: туалетная губка (рис. 5), кубок Нептуна (рис. 6), бадяга, обитающая в пресных водоемах.

► Читайте также описание других типов животных подцарства Многоклеточные:

Внешний вид и строение губок

Часто среди губок встречаются корковые, коркообразные, подушковидные, обрастания и наросты на камнях, раковинах моллюсков и других субстратах. Форма тела губок очень разнообразна: стебельчатые, кустистые, шарообразные, бокаловидные, цилиндрические, воронковидные и т. д..

Поверхность тела часто неровная, в различной степени игольчатая или даже щетинистая, реже относительно гладкая и ровная. Многие губки имеют мягкое и эластичное тело, некоторые более жесткие или даже твердые. Тело губок легко рвется, ломается или крошится. Разломив губку, можно увидеть, что она состоит из неровной, ноздреватой массы, пронизанной идущими в разных направлениях полостями и каналами.

Размеры губок варьируют в широких пределах: от карликовых, измеряемых миллиметрами, до очень крупных, достигающих 2 м в высоту и даже более. Некоторые губки ярко окрашены: чаще всего в желтый, зеленый, коричневый, оранжевый, красный, реже фиолетовый цвета. При отсутствии пигмента они имеют беловатую или серую окраску.

Поверхность тела пронизана мелкими отверстиями, порами, откуда и происходит латинское название этой группы организмов — Porifera, т. е. пористые животные. При всем многообразии внешнего вида губок строение их тела может быть сведено к следующим трем основным типам, получившим названия аскон, сикон и лейкон.

Аскон

В наиболее простом случае губка имеет вид небольшого тонкостенного бокала или мешочка, основанием прикрепленного к субстрату, а отверстием, которое называется устьем, или оскулюмом, обращенного кверху (рис. 109). Стенки тела состоят из двух слоев клеток: наружного (пинакодерма) и внутреннего (хоанодерма).

Мешковидная хоанодерма одиночного аскона по существу представляет собой отдельную жгутиковую камеру. Между наружным и внутренним слоями располагается бесструктурное студенистое вещество — мезоглея, в которой содержатся различные клетки. Наружный слой состоит из плоских клеток, образующих кроющий эпителий.

Отдельные более крупные его клетки, так называемые пороциты, имеют внутриклеточный канал, ведущий в атриальную полость аскона и открывающийся наружу отверстием. Внутренний слой состоит из воротничковых клеток, или хоаноцитов (рис. 109). Они имеют вытянутую форму, снабжены жгутом, основание которого окружено плазматическим воротничком в виде открытой воронки, обращенной в сторону атриальной полости.

В мезоглее содержатся неподвижные колленциты (звездчатые клетки), являющиеся соединительнотканными опорными элементами, склероциты, формирующие скелет губок, подвижные амебоциты, археоциты, которые могут превращаться в различные клетки, в том числе половые. Хоаноциты здесь выстилают атриальную полость, которая сообщается с внешней средой через поры и устья.

Сикон и лейкон.

Дальнейшее усложнение структуры губок связано с процессом умножения (полимеризации) жгутиковых камер. Непрерывная хоанодерма аскона расчленяется на отдельности, вследствие чего формируется множество жгутиковых камер, сосредоточенных в утолщенных стенках тела, а также развиваются приводящие и отводящие каналы.

Губки приобретают сиконоидный или лейконоидный тип строения ирригационной системы, основное различие между которыми заключается в степени упорядоченности жгутиковых камер вокруг атриальной полости (рис. 110).

Для сикона характерно радиальное расположение обычно удлиненных камер. Последние сообщаются с внешней средой, с одной стороны, через поры и приводящие каналы, с другой — через атриальную полость и устье.

У лейконов округлые или овальные в сечении жгутиковые камеры рассеяны в толще стенок тела и, в отличие от сиконов, не открываются непосредственно в атриальную полость, а связаны с ней отводящими каналами. У сиконов и лейконов кроющий эпителий выстилает не только наружную поверхность губки, но и атриальную полость и каналы ирригационной системы.

Большинство губок во взрослом состоянии имеет лейконоидный тип строения. Следует иметь в виду, однако, что в процессе роста нередко строение тела губок усложняется. Кроющий эпителий при участии клеточных элементов мезоглеи часто утолщается, превращаясь в дермальную мембрану, а иногда и в корковый слой различной толщины.

Под дермальной мембраной местами образуются обширные лакуны, откуда берут начало приводящие каналы. Такие же лакуны могут быть и под мембраной, выстилающей атриальную полость. Развитие тела губки, ее мезоглеи, приводит к тому, что атриальная полость превращается в узкий канал. Особенно сложной и запутанной становится система жгутиковых камер, приводящих и отводящих каналов и полостей в тех случаях, когда губки образуют колонии.

Вместе с тем могут наблюдаться и существенные упрощения, связанные с редукцией мезоглеи и появлением синцитиев (многоядерных структур), возникающих в результате слияния клеток или незавершенного их деления. Кроющий эпителий также может отсутствовать и замещаться синцитием.

Звездчатые клетки рассматриваются некоторыми исследователями как элементы примитивной нервной системы. Возможно, что они играют какую-то связующую роль в теле губок. Эти организмы очень слабо реагируют даже на самые сильные механические, химические и иные раздражения, а передача их от одного участка тела к другому почти незаметна.

Это свидетельствует об отсутствии у губок нервной системы. Губки как низшие многоклеточные обладают крайне слабо выраженной целостностью и очень низким уровнем организменной интеграции. Представления об индивидууме, органах и тканях у губок, простых формах бесполого размножения и многое другое в значительной степени имеют условный характер.

Скелет. Губки почти всегда имеют внутренний скелет, служащий опорой всего тела и стенок каналов и полостей. Скелет может быть известковым, кремневым или роговым. Минеральный скелет состоит из множества игл (спикул), имеющих разнообразные формы и по-разному расположенных в теле губок.

Среди игл обычно выделяют макросклеры, составляющие основную массу скелета, и более мелкие микросклеры (рис. 112). Макросклеры представляют собой простые (одноосные), трехлучевые, четырехлучевые и шестилучевые иглы (рис. 113, 114). В образовании скелета кроме игл нередко принимает участие особое органическое вещество спонгин, которым отдельные иглы соединяются друг с другом.

Иногда соседние иглы спаиваются концами, составляя скелетный каркас губок. При отсутствии минерального скелета последний может быть сформирован из одних спонгиновых (роговых) волокон. На признаках скелета в значительной степени основана классификация губок. Принимается во внимание вещество, из которого образованы иглы, их устройство и общий план строения скелета. Каждый род губок содержит характерные для для него иглы, отличающиеся по форме или величине.

Жизнь животных. Том первый. Простейшие. Кишечнополостные. Черви. Москва «просвещение» 1981

Урок Бесплатно Губки

Введение

Губок можно отнести к многоклеточным, так как у них есть дифференцировка клеток по выполняемым функциям.

Однако их клетки не образуют тканей.

Поэтому многие ученые выделяют губки в отдельную тупиковую группу, не давшую начала ни одной группе животных.

Пройти тест и получить оценку можно после входа или регистрации

Общая характеристика губок

Тело губки пронизано многочисленными порами и имеет единственную полость, которая открывается наружу выводным отверстием.

Вот пример небольшой колонии губок на коралловом рифе:

Губки размножаются почкованием.

При этом вновь образованные организмы нередко остаются прикрепленными к родителям и составляют вместе с ними большую колонию.

При половом размножении образуются свободно плавающие личинки, которые после прикрепления к какой-либо поверхности превращаются во взрослую губку.

У меня есть дополнительная информация к этой части урока!

Они представляют собой скопления не дифференцированных клеток, окруженные сложным сферическим скелетом из игл.

Такие покоящиеся стадии, позволяющие пережить сухие и холодные сезоны, характерны в основном для пресноводных губок.

На фотографии видны геммулы пресноводной губки Озерная бадяга

У губок отсутствует нервная система и нет органов чувств.

Пройти тест и получить оценку можно после входа или регистрации

Строение губок

У губок имеются следующие типы клеток:

Вода входит внутрь через многочисленные поры и по каналам попадает в полость губки, а выходит наружу через выводное отверстие.

В мезоглее, связывающем студенистом веществе, присутствуют несколько видов клеток:

Скелетные иглы могут быть:

У меня есть дополнительная информация к этой части урока!

Губки имеют высокую способность к регенерации.

При повреждениях они легко восстанавливаются.

Даже если губку превратить в кашицу из отдельных клеток, из нее вполне способна заново сформироваться целая губка.

Пройти тест и получить оценку можно после входа или регистрации

Типы строения губок

У губок различают следующие три типа строения:

У меня есть дополнительная информация к этой части урока!

Асконоидный тип строения характерен лишь для небольшого числа взрослых губок.

Обычно такое строение имеют молодые губки, которые со временем меняют свое строение на сиконоидный или лейконоидный тип.

Лейконоидный тип строения характерен для большинства взрослых губок.

Тип сикон имеют губки из одноименного рода и некоторые другие виды.

Пройти тест и получить оценку можно после входа или регистрации

Классы губок

Систематика губок главным образом основана на составе их скелетных игл.

Выделяют следующие классы:

Губка Корзинка Венеры относится к стеклянным губкам.

Это одна из самых красивых губок, не правда ли? Посмотрите:

Таблица. Различия в местообитании основных классов губок

Тип Губки

теория по биологии 🌿 зоология

Подцарство многоклеточные

Многоклеточные животные – потомки древних простейших. Их тело состоит из большого числа клеток. Группы клеток различаются по строению и функциям.

Клетки многоклеточных животных объединяются в ткани и органы, выполняющие различные функции в целостном организме. Правда, такое наблюдается не у всех многоклеточных. У низших представителей этого подцарства ткани и органы находятся ещё в стадии формирования.

Для многоклеточных животных характерно индивидуальное развитие – процессы сложных преобразований происходящие от зарождения особи до конца ее жизни.

Многоклеточные более полно по сравнению с одноклеточными приспособлены к различным условиям окружающей среды. Следовательно, возникновение многоклеточных животных – качественно новый этап в развитии животного мира на Земле. Многоклеточные организмы объединены в большое подцарство, включающее в себя свыше 20 типов животных.

Тип Губки

В настоящее время описано около 8000 видов. Хотя подавляющее большинство губок обитает в морях, пресноводные представители (например, бадяги) встречены во внутренних водах всех материков кроме Антарктиды.

Классификация

Известковые губки (Calcarea, или Calcispongia)

Скелет слагается из игл углекислой извести, которые могут быть четырехосными, трехосными или одноосными. Исключительно морские, преимущественно мелководные небольшие губки. Они могут быть построены по асконоидному, сиконоидному или лейконоидному типу. Типичные представители — роды Leusolenia, Sycon‚ Leuconia.

Стеклянные губки (Hyalospongia)

Морские преимущественно глубоководные губки высотой до 50 см. Тело трубчатое, мешковидное, иногда в виде бокала. Почти исключительно одиночные формы сиконоидного типа. Кремневые иглы‚ слагающие скелет‚ крайне разнообразны, в основе трехосные. Часто спаиваются концами, образуя решетки разной сложности. Характерная черта стеклянных губок — слабое развитие мезоглеи и слияние клеточных элементов в синцитиальные структуры. Типичный род Euplectella. У некоторых видов этого рода тело цилиндрическое, до 1 м в высоту‚ иглы у основания, втыкающиеся в грунт‚ достигают 3 м длины.

Обыкновенные губки (Demospongia)

Строение

Форма тела губок бывает разной: похожей на чашу, деревце и др. При этом у всех губок есть центральная полость с достаточно большим отверстием (устьем), через которое вода выходит. Губка всасывает воду через более мелкие отверстия (канальца) в своем теле.

На рисунке представлены три варианта строения водоносной системы губок. В первом случае вода засасывается в общую большую полость через узкие боковые каналы. В этой общей полости из воды фильтруются питательные вещества (микроорганизмы, органические остатки; некоторые губки хищники и способны захватывать животных). Улавливание пищи и ток воды осуществляют клетки, изображенные на рисунке красным цветом. На рисунке во втором и третьем случае губки имеют более сложное строение. Здесь имеется система каналов и небольших полостей, внутренние стенки которых формируют клетки, отвечающие за питание. Первый вариант строения тела губки называется аскон, второй — сикон, третий — лейкон.

Клетки, изображенные красным цветом, называются хоаноцитами. Они имеют цилиндрическую форму, жгутик, обращенный в камеру-полость. Также у них есть так называемый плазматический воротничок., которым задерживаются частицы пищи. Жгутики хоаноцитов проталкивают воду в одном направлении.

Питание

Питаются губки путем фильтрации воды. Они всасывают воду через поры, расположенные по всей стенке тела в центральной полости. Центральная полость выстлана воротничковыми клетками, которые имеют кольцо щупалец, окружающих жгутик. Движение жгутика создает ток, удерживающий воду, протекающую через центральную полость в отверстие в верхней части губки под названием оскулюм. Поскольку вода проходит через воротничковые клетки, пища захватывается кольцами щупалец. Далее, пища переваривается в пищевых вакуолях или амебоидных клетках в среднем слое стенки. Течение воды также обеспечивает постоянную подачу кислорода и удаляет азотистые отходы. Вода выходит из губки через большое отверстие в верхней части корпуса под названием оскулюм.

Размножение

Известковые губки

Известковые губки — исключительно морские организмы, живущие на небольшой глубине. Это довольно непрочные животные, одиночные или колониальные, редко превышающие 7 см в высоту.

Часто их тело имеет бочонковидную, трубчатую или мешковидную формы, игольчатую поверхность и устьевое отверстие, окруженное венчиком из длинных игл. Большинство представителей этого класса лишены пигмента или окрашены в желтоватые и сероватые тона. Во взрослом состоянии у них наблюдаются все три типа строения ирригационной системы, представленные наиболее отчетливо.

Поэтому известковые губки служат излюбленным объектом для изучения морфологии, развития и жизнедеятельности этой уникальной группы животных. Скелет известковых губок состоит из трехлучю вых, четырехлучевых и одноосных игл. Обычно они лежат в теле свободно и не соединены друг с другом.

Иглы известковых губок преимущественно мелкие и не разделяются на макро- и микро-склеры (рис. 112). Длина трех- и четырех лучевых игл редко превышает 0,3 мм, а одноосные иглы могут достигать 3 см длины. Класс известковых губок нередко подразделю ют на низшие и высшие группы.

К первым относят губок, имеющих простейший (асконоидный) тип строения, ко второму — сиконоидные и лейконоидные типы. В настоящее время более естественным считается выделение равноценных подклассов Calcinea и Calcaronea, что соответствует существующим двум ветвям параллельной эволюции асконов, преобразования их в губки типа сикон и лейкон.

Подкласс calcinea

Усложнение структуры губок происходит вследствие незавершенного бесполого размножения асконов продольным делением, формирования кормусоподобных организмов и последующего превращения их в сиконоидные и лейконоидные особи. Характерны личинка-паренхимула, хоаноциты с базальным положением ядра при отсутствии прямой связи его со жгутиком, спикулы, правильные (равноугольные) триактины. Сюда относят такие губких как Clathrina1 Ascandra, Leucetta.

Подкласс calcaronea

Названный подкласс — основная группа известковых губок. Структура их усложняется благодаря незавершенному бесполому размножению асконов путем почкования (образование множества радиальных выростов тела) и индивидуализации возникших таким способом кормусов. Характерны личинка-амфибластула, хоаноциты с апикальным ядром, имеющим прямую связь со жгутиком клетки, спикулы (сагиттальные триактины). Типичные представители: губки родов Leucosolenia, Sycon, Leucandra. Многие из них обладают правильным радиально-симметричным телом бочонковидной или цилиндрической формы.

Жизнь животных. Том первый. Простейшие. Кишечнополостные. Черви. Москва «просвещение» 1981