что такое артикуляция в стоматологии

Что такое артикуляция в стоматологии

Определение понятий «артикуляция» и «окклюзия» вызывает большие разногласия среди стоматологов-ортопедов. Одни определяют окклюзию как смыкание, а артикуляцию — как сочленение и считают эти два понятия идентичными. Другие определяют артикуляцию как взаимоотношение зубных рядов во время движения нижней челюсти, а окклюзию — как соотношение зубных рядов во время ее покоя. Таким образом, эти авторы считают окклюзию статическим моментом и противопоставляют его артикуляции как динамическому.

Нужно, однако, признать, что оба эти мнения неверны. Правильное определение артикуляции и окклюзии дает А. Я. Катц. Он включает в понятие артикуляции всевозможные положения и перемещения нижней челюсти в отношении верхней, осуществляемые посредством жевательной мускулатуры. Окклюзию он рассматривает как частный случай артикуляции, означающий то положение нижней челюсти, при котором меньшая или большая часть артикулирующих зубов находится в контакте. Такого же мнения придерживается и А. К. Недергин.

Б. Н. Бынин определяет артикуляцию как соотношение зубных рядов при любых движениях нижней челюсти, а окклюзию — как соотношение зубных рядов при жевательных движениях. Мы также находим, что артикуляция — общее понятие, окклюзия же — один из элементов артикуляции, и определяем артикуляцию как совокупность всех динамических и статических моментов, возникающих при различных положениях нижней челюсти, а окклюзию — как один из моментов артикуляции, но не статических, а динамических. Следовательно, артикуляция и окклюзия не являются ни идентичными, ни противоположными понятиями.

Артикуляция относится к окклюзии, как целое к части (артикуляция — целое, а окклюзия — часть целого).

Чтобы понять, почему мы относим окклюзию к динамическим, а не статическим моментам, необходимо указать на следующее: двигательный аппарат состоит из двух частей — активной и пассивной. Активной является мускулатура, пассивной — костный скелет.

Так как всякое изменение положения нижней челюсти в отношении верхней, в том числе и смыкание, происходит в результате работы мускулатуры, то мы должны толковать все моменты артикуляции, учитывая состояние, в котором находится мускулатура, а не костная ткань. При окклюзии жевательная мускулатура находится в рабочем состоянии, так как для смыкания зубных рядов необходимо сокращение мускулатуры, и, следовательно, окклюзия —динамический момент. Есть только один момент в положении нижней челюсти, который может быть назван статическим — это так называемое состояние относительного покоя.

Различают три вида окклюзии: переднюю, боковую и центральную. Передней окклюзией называется смыкание зубных рядов при выдвинутой вперед нижней челюсти, боковой окклюзией — смыкание зубных рядов при перемещении нижней челюсти в сторону. Что касается центральной окклюзии, то ее различные авторы определяют по-разному. Одни характеризуют ее с точки зрения положения суставной головки в суставной ямке и называют центральной окклюзией такое смыкание зубных рядов, при котором суставная головка находится в суставной ямке и прилегает к задней поверхности суставного бугорка у его основания.

Другие исходят из состояния жевательной мускулатуры и называют центральной окклюзией такое смыкание зубных рядов, при котором наблюдается наибольшее сокращение собственно жевательных мышц и передних пучков височных мышц. Так, Д. А. Энтин находит, что привычное сжатие челюстей (центральная окклюзия) сопровождается одновременным и равномерным сокращением жевательных и височных мышц на обеих сторонах. Третьи определяют центральную окклюзию, исходя из характера взаимоотношений зубных рядов во время их смыкания.

По их мнению, центральная окклюзия характеризуется множественным контактом зубных рядов (Б. Н. Бынин).

Существует, наконец, еще определение центральной окклюзии как начального и конечного момента артикуляции (М. Мюллер). Это определение станет понятным, если вспомнить, что Гизи в акте жевания различает четыре фазы: первая фаза исходит из центральной окклюзии, а четвертая заканчивается переходом нижних зубных рядов в исходное положение, т. е. в центральную окклюзию.

Однако указанные признаки не могут быть использованы в клинике протезирования для определения центральной окклюзии, так как требуют сложных методов исследования. Например, для определения положения суставной головки в суставной ямке необходима рентгенография, для определения множественного смыкания нужно изготовить гипсовые модели зубных рядов и т. д. Наиболее доступным и практически ценным способом определения центральной окклюзии при наличии большого количества пар антагонирующих зубов является пользование признаками, видимыми простым глазом (Н. И. Агапов, А. Я. Катц, Б. Н. Бынин, А. К. Недергин и др.).

Артикуляция – что это в стоматологии, какие разновидности бывают

Многим пациентам стоматологических клиник часто бывают непонятны значения некоторых терминов. К примеру, понятие «артикуляция» возникло много лет назад, но до сих пор его значение остается не для всех ясным.

Окклюзией и прикусом, а также артикуляцией принято называть разные состояния жевательного аппарата. Некоторые авторы придерживаются мнения о том, что окклюзия – это, своего рода, производная артикуляции. Термин «прикус» имеет нечто схожее с окклюзией зубов, он подразумевает соотношение сомкнутых зубных рядов.

Артикуляция и окклюзия – что это

Окклюзией зубов в стоматологии принято считать тщательное примыкание моляров и премоляров зубных дуг в физиологическом покое или во время жевания. Правильной окклюзией зубов может считаться долговременная и качественная работа зубочелюстной системы с правильными чертами лица. Контакт режущих поверхностей резцовых групп зубов обеих челюстей способствует формированию прямой окклюзии, а вот главные признаки артикуляции – это любое движение челюсти при разговоре, глотании, пении.

Окклюзия и функционирующий прикус имеют тесную взаимосвязь в практике стоматолога. Генетика влияет на правильность прорезывания зубов, на формирование состояния челюстей относительно друг друга и качество центральной окклюзии. Отсутствие отягощенной наследственности у родственников не отменяет обязательного наблюдения за формированием молочного прикуса. Причины, способствующие патологическому формированию прикуса:

С трех лет у ребенка развиваются навыки глотания. Наличие проблем в миндалинах, аденоидах, пазухах носа способствуют приобретению патологических навыков глотания к четырем годам. Это, в свою очередь, способствует формированию аномалии окклюзии зубов. Важно не пропустить момент и вовремя пойти на консультацию к ортодонту. Специалист определит причинные факторы и предотвратит развитие аномалии. На ранних стадиях, патология развития зубочелюстной системы определяется врачом визуально. К рекомендациям стоматолога следует прислушаться. Чем раньше определена проблема, тем успешнее будет лечение. Нарушение движения челюсти и контактов жевательных поверхностей, оказывает негативное влияние на процесс приема пищи и его переваривания.

Некоторые ученые склоняются к мнению, что контакт челюстей и их движения тесно связаны между собой. Эти процессы объединяют работу обеих челюстей относительно друг друга, жевательного аппарата и суставов.

Артикуляция зубов – это в стоматологии означает, всевозможные положения и перемещения нижней челюсти по отношению к верхней, осуществляемые при помощи жевательных мышц.

Разновидности окклюзии

Основное развитие зубочелюстной системы происходит в период от четырех до шести лет. В это время идет становление речи, навыков приема пищи и глотания, созревают мешочки зачатков восьмых зубов. Заканчивается развитие к шестнадцати годам.

Стоматологи выделяют временные смыкания зубов в процессе жевания и физиологического покоя. Виды окклюзий обусловливают спецификой мышечных сокращений и движений в суставах. За основу классификации берется двигательная функция подвижной челюсти.

Артикуляция, окклюзия и ее виды:

Предотвратить развитие патологического смыкания зубов у детей с центральной окклюзией легко при своевременном обнаружении недостатков. Ортодонт поможет ребенку обрести верные умения разговаривать, принимать пищу и совершать глотательные движения.

Правильное смыкание возникает у людей с центральной окклюзией с определенным местоположением каждого члена зубной дуги. Контактирование зубных коронок и их двигательная функция объединены в одной зубочелюстной системе.

Статическая

Статической окклюзией называется соприкосновение челюстей в определенной позиции, привычной для каждого конкретного человека.

Наблюдается ее зависимость от разнообразных существенных факторов – строения зубов, локации нервных узлов, волокон мышц и даже осанки. Особенность смыкания зубов при максимальном количестве контактирующих зубных единиц определяют как прикус.

Когда пациент перемещает НЧ в сторону, клыки челюстей должны располагаться так, чтобы задние зубы не касались один одного. НЧ при этом должна быть несколько приподнята. Это клыковое ведение (рекомендуем прочитать: клыковая ямка верхней челюсти и другие особенности ее строения). Различают также переднее ведение. При идеальном прикусе оно бывает при выведении вперед нижней челюсти. В процессе передние нижние зубы, не затрагивая верхних, перемещаются вверх.

У большинства пациентов наблюдается слегка неправильный прикус, который формируется при незначительном смещении челюстей и зубов. Он не требует лечения. При выраженной патологии такой прикус может приводить к нарушению функций жевания, проблемам с деснами, зубами, челюстными мышцами.

Опираясь на характер смыкания зубов в статическом положении, специалисты классифицируют несколько видов окклюзии: переднюю, боковую, центральную. Это естественные виды, которые наблюдаются у большинства людей. Они не влияют на качество жизни и не меняют внешность.

Центральная

Центральную окклюзию выделяют при наличии смыкания зубных дуг с наибольшим количеством бугорков без движения челюсти. Вертикальная лицевая линия расположена по линии раздела между центральными резцами обеих челюстей. Мышцы лицевой области сокращаются синхронно. Сустав в покое определяется без патологии.

Определение центральной окклюзии осуществляется по следующим признакам:

Основной показатель центрального состояния покоя – тесное соприкосновение зубных дуг по бугоркам антагонистов. Центральной окклюзии не существует во рту при полном отсутствии зубов, но присутствует центральное равновесие, местоположение одного объекта по отношению к другому. Мы говорим о соотношении челюстей друг к другу. В центральном соотношении может не быть центральной окклюзии

В центральном соотношении не бывает контактов челюстей, так как отсутствуют зубы. Центральное соотношение постоянно у каждого человека и не меняется на всем жизненном пути. Центральную окклюзию можно восстановить при протезировании с помощью центрального соотношения челюстей.

Передняя

Такая окклюзия сильно отличается от центральной. Смыкания фронтальной группы зубов в физиологическом покое происходит при выдвижении тела челюсти вперед. Подвижная часть сустава выдвинута вперед – это главный признак передней окклюзии.

Характерные зубные контакты передней окклюзии:

Боковая

Боковое соотношение зубных дуг происходит при смещении подвижной челюсти в сторону. В суставе происходят круговые перемещения, не характерные для центральной окклюзии.

Характерные состояния зубов бокового соотношения:

Динамическая

Пространственные передвижения НЧ, когда активно работает челюстно-лицевая мускулатура, относят к динамическим видам окклюзии. Их анализ проводится в полости рта или с профессиональным применением гипсовых моделей (слепков). Имитируют движение НЧ и ВЧ приборы, которые называются «артикуляторы».

Все артикуляционные позиции НЧ можно отнести к этапам динамической окклюзии. Для воспроизведения динамики зубных бугорков по фиссурам и ямкам зубов-антагонистов служит окклюзионный компас. С его помощью можно определить динамику перемещения опорных зубных бугров во время их отклонения от центрального положения и перехода в переднюю или боковую окклюзию. Компас позволяет воссоздать жевательную функцию при изготовлении зубных протезов.

Наряду с нарушением жевания неправильный прикус затрудняет постановку пломб, приводит к их быстрому выпадению. Из какого бы материала ни была изготовлена пломба, она держится плохо и выпадает в неподходящее время, поэтому коррекция обязательна. Для исправления патологической окклюзии используются ортопедические и хирургические методы лечения. Иногда их сочетают, что позволяет добиться стойкого положительного эффекта.

Виды физиологического прикуса

В стоматологии существует разные виды окклюзий, гарантирующих нормальную работу ротовой полости. Это же касается и прикуса. Любой вид физиологического прикуса сохраняет артикуляцию, процесс пережевывания пищи, овал лица имеет правильную форму и улыбку.

Принято выделять следующие виды физиологического прикуса:

Неправильный прикус

Случаев с наличием прямой окклюзии достаточно мало, а вот прикус с изменением классического смыкания зубов наблюдается не редко. Типы аномального прикуса:

Основы окклюзии и биомеханики челюстей: новый взгляд на старые концепции

Глубокое понимание основ окклюзии и биомеханики челюстей является одной из самых главных и необходимых составляющих для обеспечения комплексной реабилитации пациента в стоматологической практике. Знание принципов проведения дифференциальный диагностики болевых ощущений, планирования будущего ятрогенного вмешательства, а также алгоритмов лечения протетических нарушений обеспечивает врача всеми необходимыми инструментами для дальнейшей нормализации стоматологического статуса пациента.

Без понимания того, насколько значимым является понятие окклюзии не только при патологии, но и в состоянии стабильной и адекватной функции, врачу-ортопеду в ходе своего каждодневного приема попросту не обойтись. Формирование соответствующих окклюзионных схем основано на перераспределении действующих сил, ведь, по сути, именно из-за превышения показателей таковых и возникают заболевания, патологии и дисфункции элементов зубочелюстного аппарата.

Окклюзионные нарушения могут проявляться в виде различных структурных повреждений стоматологического статуса, таких как патологическая стираемость, переломы, преждевременный износ реставрационных конструкций. Кроме последних, функциональные патологии характеризуются подвижностью зубов, потерей объемов мягких и твердых тканей, мышечными болями, а также болями и шумами в области суставов (так называемое клацанье), ограничением и нарушением движений нижней челюсти, ремоделирующимися изменениями костной ткани в структуре височно-нижнечелюстного соединения. В подобных случаях у пациентов формируются так называемые парафункциональные привычки, о наличие которых он сам не знает. Клинически признаки таковых проявляются чрезмерной стертостью собственных зубов и имеющихся в полости рта разных видов восстановительных конструкций.

Существуют различные мнения относительно взаимосвязи между состоянием окклюзии и нарушениями височно-нижнечелюстного состава. Согласно данным наиболее обширных обзоров литературы, подобные ассоциации выражены достаточно слабо, о чем свидетельствует также тот факт, что при коррекции окклюзионных соотношений предупредить развитие и прогрессирование патологий сустава удается далеко не всегда. Исходя из имеющихся данных, можно сделать следующие заключения: только отсутствие травматичных окклюзионных повреждений, которые проявляются действием чрезмерно высоких парафункциональных сил, превышающих адаптационные возможности организма, обеспечивает полную профилактику возникновений патологий и дисфункций, или же наличие таковых в допустимом адаптационном диапазоне. Данное заключение является доказательным, независимо от того, насколько идеальными, или неидеальными, являются окклюзионные схемы каждого конкретного пациента. С другой стороны, при длительном действии чрезмерных окклюзионных сил развитие соответствующих дисфункций и заболеваний происходит вне зависимости от особенностей той или иной окклюзионной схемы. Соответствующие патологические виды прикуса только еще больше усугубляют протекание смежных протетических заболеваний.

Из вышесказанного следует, что если врач полностью ознакомлен со спецификой окклюзионных движений у конкретного пациента, а также понимает их влияние на состояние мягких и твердых тканей, мышц и сустава, то он может обеспечить формирование таких окклюзионных схем, которые являлись бы наиболее стабильными и наименее травматичными для каждого конкретного пациента. Другими словами, понимание основ окклюзии помогает врачам не только планировать будущее вмешательство, но и прогнозировать функциональную реабилитации протетически скомпрометированных больных. Главным соединяющим звеном между патологией височно-нижнечелюстного сустава, состоянием окклюзии и функциональным нарушением зубочелюстного аппарата является повторяющееся действие чрезмерной окклюзионной нагрузки, выходящей за пределы адаптационного диапазона организма. Исходя из этого, автор считает ошибочным отделять динамику приложения силы на ткани человека от нарушений и заболеваний, развивающихся в тех же тканях – ведь по сути эти процессы имеют косвенный причинно-следственный характер.

Вопрос состоит в другом: какая же истинная связь между имеющейся парафункцией, состоянием окклюзии и функциональными отклонениями зубочелюстного аппарата. Для того, чтобы понять, как функционирует челюсть и с чего начинается окклюзия, нужно детально повторить анатомию жевательных мышц, височно-нижнечелюстного сустава, и, конечно же, зубов с учетом функциональных параметров каждой из вышеупомянутых составляющих. После разбора анатомии следует сосредоточится на том, как вообще формируется соотношение между верхней и нижней челюстями, учитывая возникновения статичных и динамичных контактов между поверхностями зубов-антагонистов. После этого полученные в ходе анализа данные можно имплементировать в план будущего ятрогенного вмешательства, направленного на устранение структурных нарушений зубных рядов и эстетических проблем, при этом обеспечивая не только функциональный комфорт зубочелюстного аппарата, но и стабильность достигнутых результатов комплексной реабилитации.

В ходе анализа особенностей анатомии и межчелюстных соотношений, врачи должны искать ключевые параметры каждой из этих составляющих, на основе которых в дальнейшем они будут принимать решение относительно того или иного возможного плана лечения.

В данной статье автор будет ссылаться на концепцию планирования стоматологического лечения, учитывающую изменения профиля лица в ходе ятрогенных вмешательств и разработанную Frank Spear. При значительном разрушении структуры зубов основные окклюзионные ориентиры попросту теряются, а патология выходить за границы возможной дентально-альвеолярной компенсации. Следовательно, задача клинициста состоит также в том, чтобы восстановить опорные окклюзионные точки межчелюстного соотношения, а потом, уже исходя из стабильности таковых, проводить дальнейшую протетическую реабилитацию. При реализации подхода к лечению с учетом изменений лицевого профиля, удается обеспечить успешную протетическую реконструкцию прикуса, исходя именно из положения опорных окклюзионных ориентиров.

Правила Pankey и понятие оптимальной окклюзии

Доктор L.D. Pankey, являясь пионером и разработчиком комплексных походов к восстановлению зубных рядов, предложил специфическую концепцию, помогающую критично оценить окклюзию как в ходе системной реабилитации стоматологического статуса, так и в процессе повседневного стоматологического приема:

Проанализировав эти особенности, можно заново взглянуть на специфику анатомии зубочелюстного аппарата.

Анатомия височно-нижнечелюстного сустава

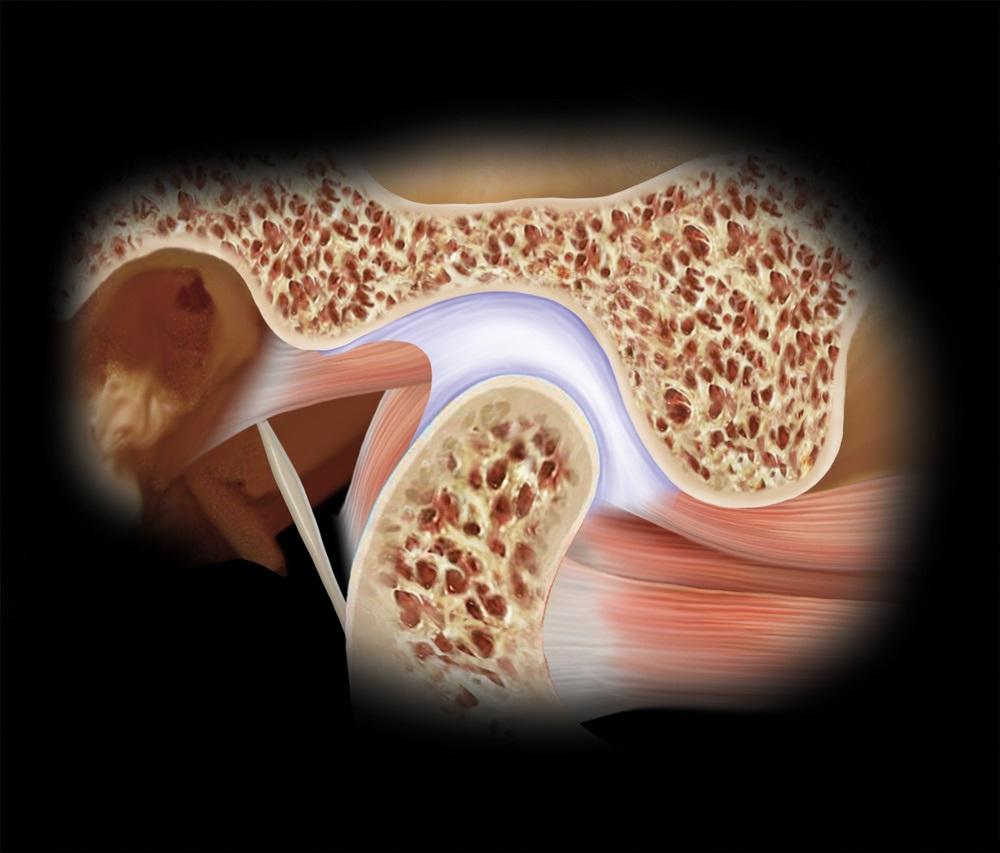

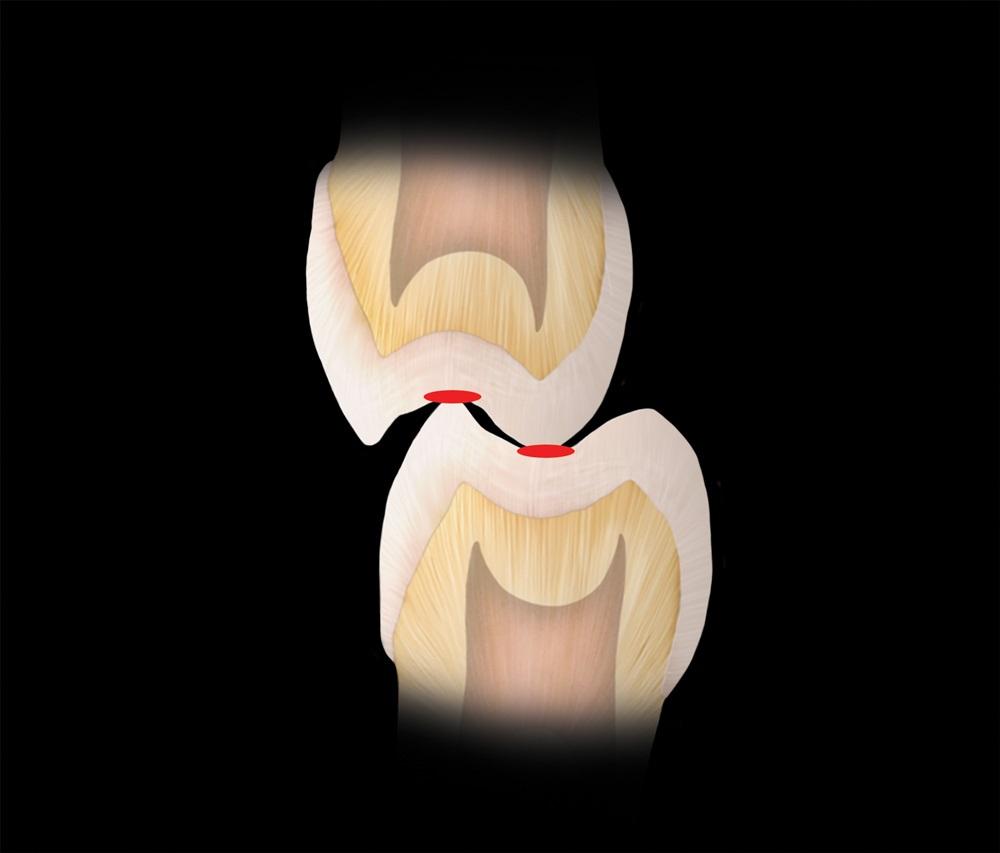

На фото 1 можно увидеть, что мыщелок нижней челюсти очень тесно контактирует с двояковогнутым диском сустава. Эти элементы сустава находятся внутри капсулы, которая позади защищена ретродисковыми связками, а внизу посредством капсулярных связок крепится к шейке мыщелкового отростка. Спереди вышестоящая часть боковой крыловидной мышцы крепится как к диску, так и к шейке мыщелкового отростка, в то время как нижняя часть мышцы присоединяется только к шейке мыщелка. Позади от сустава находится наружный слуховой проход. Кпереди и вверху над мыщелком находится эминенция, а непосредственно над ним – гленоидальная ямка. Суставные поверхности покрыты волокнистым хрящом, который представляет собой гладкую структуру, и поддерживается синовиальной жидкостью. Последняя смазывает поверхности сустава, обеспечивая их питательными веществами и кислородом, а также обеспечивая удаление возможного дебриса. В структуре капсулы количество кровеносных тканей весьма ограничено, или же таковые могут и вовсе отсутствовать.

Фото 1. Классическая диаграмма анатомии височно-нижнечелюстного сустава.

В ходе анализа сустава нужно отметить наиболее важные соотношения его отдельных составляющих. Во-первых, это тесная связь мыщелка / диска / суставной ямки. По сути, они находятся в максимально возможном контакте, что позволяет суставу выдерживать необходимые нагрузки. С другой стороны, такая форма связи элементов обеспечивает анатомическую и функциональную целостность данного органа при динамических движениях нижней челюсти. При отдельных суставных патологиях подобная взаимосвязь нарушается, что приводит к необоротным функциональным изменениям. Очевидно, что вариация параметров размера, объема и формы височно-нижнечелюстного сустава достаточно значительна, и таковые сильно отличаются у разных людей. Исторически сложилось так, что мы предполагаем, что размеры мыщелкового отростка являются относительно стабильными. Однако недавние исследования установили, что размеры данной анатомической структуры могут изменяться и адаптироваться с течением времени и в зависимости от действующих обстоятельств. Ярким примером является увеличение размеров мыщелка при использовании ночных капп. Из-за выдвижения нижней челюсти с целью обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, мыщелок также ремоделируется, увеличиваясь в размерах. Таким образом, очевидно, что данная костная структура может не только адаптироваться к функциональным условиям, но и изменять свою форму, увеличиваясь в своих геометрических параметрах. Следовательно, прежде обусловленная стабильность размеров является очень и очень относительной. В качестве первого окклюзионного ориентира врач как раз и может использовать позицию мыщелка в ходе регистрации центрального соотношения, которое является наиболее желательным. Во-первых, центральное соотношение является тем параметром, которое при адекватной технике выполнения можно достаточно точно и легко зарегистрировать. Кроме того, данная позиция структур является повторяющейся, и ее можно восстановить даже при изменении позиции зубов или нарушении контакта между ними. Стабильный сустав в данной позиции обладает возможностью переносить значительные нагрузки, а боковая крыловидная мышца при этом может оставаться в пассивном состоянии даже при сильном сжимание челюстей (фото 2, 3).

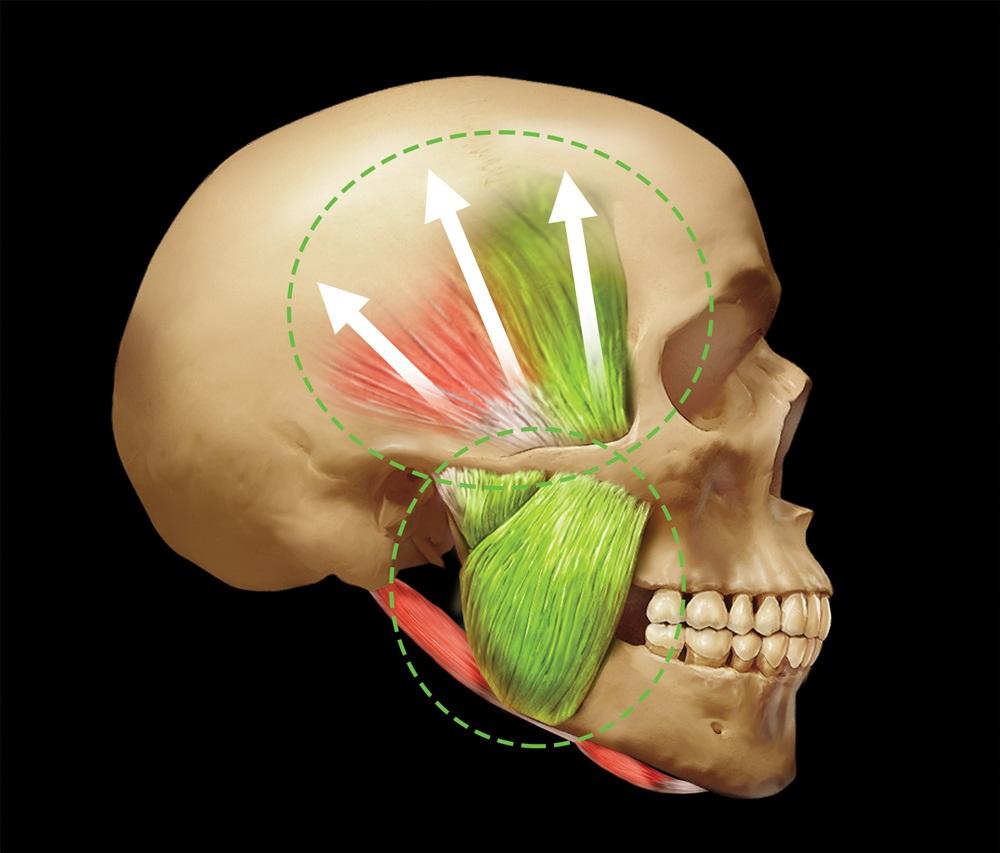

Фото 2. Мышцы, поднимающие нижнюю челюсть с правой стороны.

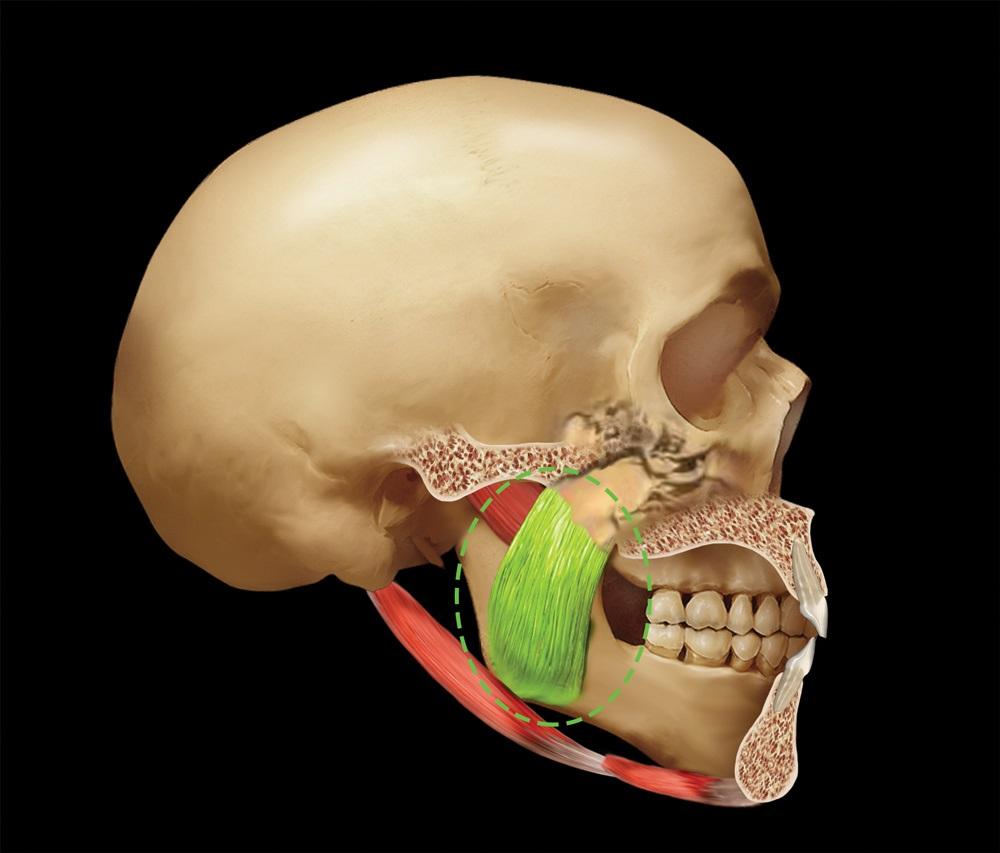

Фото 3. Мышцы, поднимающие нижнюю челюсть с левой стороны.

Анатомия жевательных мышц

Функцию поднятия нижней челюсти обеспечивают три жевательные мышцы. При парафункциональных привычках, по типу бруксизма, эти жевательные мышцы могут развивать значительную силу, действующую на все структуры зубочелюстного аппарата. Жевательная мышца начинается от скуловой дуги и крепится к нижнему краю нижней челюсти. Вектор силы данной мышцы направлен вверх и вперед. Толщина поперечного сечения жевательных мышц обосновывает тот факт, почему именно они могут развивать наиболее значительные показатели силы, располагаясь кпереди от височно-нижнечелюстного сустава. Височная мышца начинается в области височной ямки и глубокой части височной фасции. Она направляется медиальнее скуловой кости и образует сухожилие, которым крепится к венечному отростку нижней челюсти, а также проходит в область ретромолярной ямки дистальнее последнего моляра нижней челюсти. Поскольку мышца по своему ходу расщепляется, векторы действия ее силы также расходятся: передняя составляющая направлена кверху и слегка кпереди, в то время как задняя – кверху и кзади. Данную особенность следует учитывать при диагностике болевых симптомов, возникающих в области данной конкретной мышцы.

Медиальная крыловидная мышца состоит из двух головок: основная часть мышцы начинается непосредственно над медиальной поверхностью боковой крыловидной пластинки, в то время, как поверхностная головка – от верхнечелюстного бугра и пирамидального отростка небной кости. Волокна данной мышцы направляются вниз латерально и кзади, и посредством сухожилия вплетаются в нижнюю и заднюю части медиальной поверхности угла и ветви нижней челюсти. Вставные волокна соединяют данную мышцу с жевательной, формируя общие сухожильные стропы, что позволяет обоим мышцам совместно выполнять функцию поднятия нижней челюсти.

Все вышеперечисленные анатомические факторы определяют вектор направления сил при активации вышеупомянутых мышц. Во-первых, направления силы всех троих мышц формируют позицию мыщелка в суставной ямке: кпереди и выше напротив возвышения и немного медиально, так чтобы медиальный полюс мыщелка являлся наиболее несущей стороной сустава. Другими словами, если исключить действие межзубных контактов, то именно данные мышцы определяют наиболее верхнюю позицию мыщелка, тем самым обеспечивая тесный контакт между мыщелком, диском и суставной ямкой. Двубрюшная мышца является одной из основных мышц, обеспечивающих опускание нижней челюсти и открывание рта. Она начинается в области сосцевидной выемки, в ходе своего пути образует сухожилие, и заканчивается на нижней границе нижней челюсти вблизи симфиза со стороны двубрюшной ямки. Поскольку данная мышца обеспечивает опускание челюсти, возникновение болевых ощущений в данной области является довольно необычным симптомом. Боковая крыловидная мышца смещает нижнюю челюсть в боковом направлении, а также вперед. Верхняя головка данной мышцы начинается от подвисочного крыла клиновидной кости, а нижняя – от боковой крыловидной пластинки. Мышца вплетается двумя пучками в шейку мыщелкового отростка и суставной диск. Часть ее функции заключается в координации положения диска относительно мыщелка для поддержки желаемого функционального соотношения, но, кроме того, она обеспечивает поддержку нижней челюсти в эксцентричной позиции во время интенсивного сжимания челюстей или бруксирования, когда для достижения максимальной интеркуспидации при существующих контактах зубов требуется соответствующий сдвиг челюсти. Три основных мышцы, поднимающие челюсти, развивают гораздо большую силу, нежели боковая крыловидная мышца, следовательно, она должна обеспечивать достаточное сокращение для того, чтобы противодействовать вышеупомянутым мышцам-элеваторам. При несоответствии данных параметров возможно возникновение болезненных ощущений и даже спазмов, которые свидетельствуют о нарушении мышечной функции.

Соотношение боковых зубов

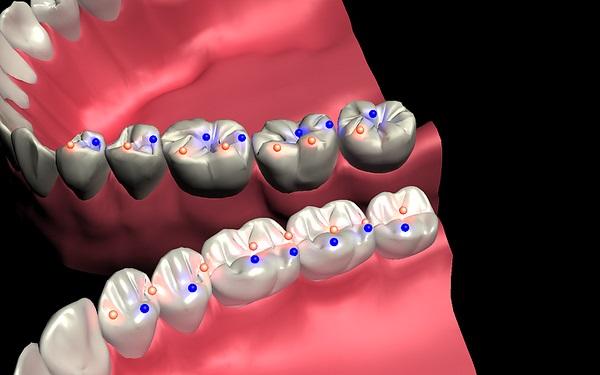

Первое правило Pankey утверждает, что при позиции обоих мыщелков в центральном соотношении в области задних зубов формируется одновременный и равномерный контакт, в то время как фронтальные зубы контактируют или немного меньше, или в аналогичной степени (фото 4, 5).

Фото 4. Контакты зубов на верхней челюсти.

Фото 5. Контакты зубов на нижней челюсти.

По сути, каждый тип окклюзионной схемы, независимо от позиции мыщелков, предполагает достижения множественного контакта зубов. При подобном соотношении, сила прикуса распределяется более равномерно по большему количеству поверхностей зубов. Кроме того, при максимальном контакте не требуется активации боковых крыловидных мышц, для того чтобы удерживать нижнюю челюсть в необходимом эксцентричном положении. С другой стороны, при обеспечении одновременного контакта бугорков зубов с плоскими накусочными площадками, можно гарантировать направление действующей силы вниз по длинной оси зубов, исключая влияние отклоняющихся боковых составляющих (фото 6).

Фото 6. Области контакта бугров.

Именно последние провоцируют различные структурные повреждения зубов, реставраций, мягких тканей и костного гребня. И наконец при адекватном контакте задних зубов обеспечивается оптимальное распределение функционально-действующих сил мышц, поднимающих нижнюю челюсть, на оба височно-нижнечелюстных сустава. При обеспечении контакта лишь в области резцов, на оба сустава передается 60% всей силы, формирующейся мышцами, поднимающих нижнюю челюсть, в то время как при контакте вторых моляров данная цифра уменьшается до 5%. Контакт жевательных зубов является особенно критическим для болезненных и нестабильных суставов.

Оценка функциональной системы

Оценка функциональной системы представляет собой этап диагностики всех условий функционирования зубочелюстного аппарата у каждого конкретного пациента. Начало данного этапа – это анализ того, как пациент разговаривает с врачом, а идея подобного подхода впервые была предложена Bob Barkley, а позже усовершенствована Pankey. Barkley пришел к выводу, что лучше всего, когда какие-либо нарушения у пациента диагностируются не только лечащей командой врачей, но и самым пациентом в ходе диагностических манипуляций. Поэтому анализ анамнеза является ключевым начальным аспектом лечения. Тщательный и комплексный алгоритм осмотра пациента был прецизионно описан William Lockard в его книге «The Exceptional Dental Practice».

Оценка функционального состояния зубочелюстной системы включает в себя диагностику:

Глобальная цель функционального обследования состоит в сборе как можно большего количества данных для того, чтобы определить, является ли состояние зубочелюстного аппарата пациента стабильным или же нет. При нестабильном состоянии системы, врачу нужно определить где произошло структурное повреждение, какая патология могла его провоцировать, и какой вид дисфункции возник в результате. Крайне важно учесть все факторы возможного влияния до того, как будет выставлен окончательный диагноз. Иногда случается так, что определенные нарушения функциональных параметров удается установить лишь в конце диагностического процесса, или даже между визитами пациента, исходя из его собственных жалоб и замечаний, которые возникли во время комплексного обследования. Порядок диагностических манипуляций определяет сам лечащий врач, поэтому тот алгоритм, который представлен в статье автор разработал самолично, базируясь на имеющемся клиническом опыте. Первым этапом диагностики остается оценка функции суставов.

Данный шаг предполагает получение ответов на следующие вопросы:

Позиционирование в положении 12 часов позволяет врачу осмотреть пациента вдоль по длинной оси головы и при этом проанализировать имеющиеся отклонения движений и симметрических соотношений. У взрослых пациентов полное открывание рта превышает 40 мм, а у некоторых пациентов данный параметр даже заходит за 50 мм. Латеральное же перемещение нижней челюсти в норме составляет около 10 мм. При этом врач должен определить, возникают ли болевые ощущения при латеральных движениях? Различаются ли диапазоны боковых движений в какую-то из конкретных сторон? Природа движений нижней челюсти определяться одновременно состоянием мыщелкового отростка, диска, суставной ямки и бугорка, а также стабильностью боковых крыловидных мышц и мышц, обеспечивающих открывание рта. Логично, что движения в поврежденном или нестабильном суставе будут иметь более ограниченный характер, нежели движения при здоровом состоянии зубочелюстной системы. Поэтому оценка исходных параметров движений в суставе является обязательным этапом комплексного диагностического алгоритма. Кроме того, очень важно зарегистрировать положение сустава в позиции центрального соотношения. Автор использует бимануальную технику достижения центрального соотношения, разработанную Доусоном, а также листовой калибратор, «лючиу джиг», а также различные виды фронтальных стопперов. Отсутствие контактов в области задних зубов позволяет мышцам, поднимающим нижнюю челюсть, спозицинировать кондилярную головку более высоко до того, как комплекс диска-ямки сустава не ограничит положение такового. Использование фронтальных стопперов является достаточно надежным методом для регистрации центрального соотношения. Пациента просят высунуть нижнюю челюсть вперед и повторить это несколько раз на позиции фронтального стоппера – таким образом удается добиться активации мышц, понимающих нижнюю челюсть. Первоначальные попытки определения центрального соотношения могут быть неудачными из-за нарушения состояния диска, или отека жидкости внутри капсулы сустава, не говоря уже о возможных спазмах боковых крыловидных мышц. В подобных случаях врачу удастся определить лишь предварительное центральное соотношение. По мере стабилизации суставов и мышц можно будет определить более точные параметры центрального соотношения. Используя те же три вышеперечисленных метода регистрации, врач также может проверить способность суставов переносить прикладываемую к ним силу. Другими словами, врач может установить, является ли имеющееся состояние мыщелка / диска / ямки достаточно стабильным и здоровым, чтобы выдержать силу нормальной функциональной нагрузки или даже условия парафункции? В большинстве случаев к нестабильности сустава приводят такие нарушения как воспаление, поражения диска, нарушения между составляющими поверхностями, а также болевые состояния в области прикрепления латеральной крыловидной мышцы к мыщелку и диску. При повторных протрузивных и ретрузивных движениях пациента с использованием листового калибратора и «лючии джига» можно продиагностировать состояние сустава и боковой крыловидной мышцы. Проверку адаптации к нагрузкам проводят бимануальной техникой, увеличивая восходящую силу надавливания. После диагностики сустава приступают к оценке функции мышц. Данная часть осмотра состоит в том, чтобы определить следующее:

Пальпация каждой из этих мышц несколько отличается, но врач должен пропальпировать максимально возможное их количество. Врачу нужно мягко и медленно увеличивать давление, наблюдая за реакцией пациента, и оценивая при этом их болевую реакцию по шкале 1-2-3 (от легкой до умеренной и тяжелой). Кроме того, врач должен проанализировать относительную толщину поперечного сечения жевательной и височной мышц, поскольку данный параметр является надежным индикатором способности пациента генерировать нагрузки определённой силы во время сжимания челюстей или буксирования. Исходя из имеющихся наблюдений стало известно, что пациенты с меньшим углом нижней челюсти, как правило, имеют более толстые жевательные мышцы, что, в свою очередь, позволяет им генерировать большую силу во время функции.

И наконец врачу нужно определить характер контактов зубов при различных соотношениях челюстей для окончательного понимания функционального состояния пациента. Сначала нужно определить первый контакт при центральном соотношении, который будет считаться критической точкой отсчета, даже если пациент не дошел до стадии восстановления центрального соотношения. Для данной манипуляции автор использует бимануальную технику и листовой калибратор. Кроме того, с той же целью можно использовать «лючиу джиг», депрограммируя жевательные мышцы пациента, после чего приступить к бимануальной технике с прогрессирующим нарастанием толщины листов калибратора: именно так удается оценить верхнее движение мыщелка вглубь суставной ямки, и как следствие – область возникновения наиболее раннего контакта в области зубов. Данная манипуляция помогает клиницисту сформировать представление о необходимости коррекции соответствующих вертикальной и горизонтальной составляющих, для того чтобы достичь максимального контакта зубов-антагонистов. Для выполнения подобной коррекции может понадобиться использование различных методов лечения, при этом параллельно нужно оценить, будет ли подобное вмешательство настолько эффективным, чтобы компенсировать все предполагаемые в ходе его реализации изменения зубочелюстного аппарата, или выполнение такового в общем комплексе будет считается нецелесообразным.

Выводы

Понимание анатомии суставов, мышц и зубных рядов, а также их взаимосвязи, помогает врачу объективно оценить параметры прикуса и функции зубочелюстного аппарата. Данные знания определяют адекватность выбора того или иного подхода к лечению, исходя из специфики клинических условий каждого конкретного пациента. Определение сил, генерируемых во время функции и парафункциональных состояний, является ключевым этапом в диагностике и решении основных клинических проблем, связанных с нарушением окклюзии и формирующих ее составляющих. В последующей статье будут рассмотрены особенности соотношения передних зубов и динамика движения нижней челюсти при нарушениях прикуса и различных дисфункциях, в том числе и при патологическом стирании зубов. Кроме того, концепции планирования лечения, исходя из изменений внешнего вида пациента, остаются перспективными в структуре алгоритмов восстановления артикуляционных схем, помогая при этом уменьшить деструктивное влияние чрезмерно действующих сил на состояние всей функциональной системы.