чем занимались в средневековье девушки

Как передает Day.Az, Diletant.media рассказывает о положении европейских женщин в Средние века.

Женская одежда была довольно целомудренной и призвана была скрыть бренную плоть

Отдуваться за грехи Евы приходилось всем женщинам сразу. Жене полагалось рожать детей, следовать за мужем и во всем ему подчиняться. Объяснялось это всевозможными способами. Фома Аквинский писал вслед за Аристотелем, что у женщины меньше жизненного тепла, чем у мужчины, а живут дамы дольше лишь потому, что меньше работают и интимные связи для них не так изнурительны.

По какому праву?

По церковным законам женщины получали возможность управлять монастырями, но не имели права исповедовать. Женщина все еще могла получить землю в наследство, но при замужестве владельцем объявлялся муж. Правда, жена имела право подать на мужа, если тот оказывался нерадивым хозяином. Встречались, конечно, и исключения из правил.

В 1322 Якоба, женщина-врач из Франции, написала в Парижский университет с просьбой разрешить женщинам врачевание, но ей отказали

За Прекрасных Дам

Женщинам высшего света жилось немного легче: в Средние века у рыцарей было принято поклоняться Прекрасной Даме. Идеал возлюбленной был продуман наперед: голубые, словно небо, глаза, губы, как кораллы, волосы, будто свет солнца. Но блондинок на всех не хватало, а совершать подвиги во имя Дамы хотелось, так что образ возлюбленной кое-как подгоняли под идеал.

Вспомним, например, знаменитый средневековый роман Сервантеса о хитроумном идальго Дон Кихоте, который в лице обыкновенной неотесанной крестьянки Альдонсо обретает красивейшую из женщин Дульсинею Тобосскую. Прекрасной Даме писали стихи и посвящали ей подвиги, но никогда на ней не женились. Любовь была только платонической и к браку не имела никакого отношения. Прекрасные рыцари женились по расчету, жен своих не любили и время от времени их побивали.

На Прекрасных Дамах рыцари не женились, но получить в награду за подвиги платок или даже поцелуй были не против

Бить можно, убивать нельзя

Бить жену вообще не считалось чем-то противозаконным. В XIV веке во Фландрии закон гласил, что муж мог избить жену и даже «замочить ноги в ее крови», но если после этого он смог привести супругу в чувство, то преступником его не считали.

Похотливы и болтливы

Самый большой интерес вызывают, конечно, истории о сожженных на костре женщинах. Удивительно, но до XIV века женщин, обвиненных в колдовстве, светский суд судил куда строже церковного. Наказывали за реальный вред, нанесенный ворожбой: например, ведьм обвиняли во всех неурожаях и болезнях. Чуть позже связь человека с дьяволом признали большим преступлением и бросились разоблачать колдунов.

Наряду с сожжением на костре в ходу было колесование

Новое в блогах

Как на самом деле жили знатные и простые женщины в Средневековье

В книгах и фильмах о Средневековье обычно описываются 2 типа женщин. Это либо романтизированный образ знатной дамы, либо женщина-простолюдинка, которой приходится много и тяжело работать и обслуживать семью. Независимо от сословия, права женщин в Средневековье были ограничены, крупные решения они не могли принимать очень долго: аристократки не заседали в парламенте, а горожанки и крестьянки не могли быть управленцами своих городов и сел.

AdMe.ru постарался разобраться, как жили женщины в Средние века: кто считался хорошей хозяйкой, как складывалась профессиональная и личная жизнь женщин, какими были принципы воспитания детей и развлечения.

Знатные дамы из сословия свободных землевладельцев

Женщинам, которые выходили замуж за знатных мужчин, в большинстве случаев приходилось становиться настоящими менеджерами. Современники писали, что такая дама должна была быть умной, мудрой и гибкой, ведь ей нужно было уметь действовать от имени мужа в его отсутствие (если он принимал участие в крестовом походе или был на войне). Ее задачей было суметь удержать хозяйство и защитить себя, оставшись вдовой.

Хозяйка поместья должна была управлять большим количеством слуг, не обижая их, вникать во все сферы больших владений (например следить за состоянием домов арендаторов), организовывать полевые работы так, чтобы они принесли максимальный урожай и прибыль, контролировать выращивание скота, планировать запасы еды на все поместье и соотносить доходы и расходы.

Но при этом люди не должны были считать, что она поступает исключительно по своей воле, поэтому нужно было хотя бы для видимости слушаться мужа и мудрых советников (естественно мужчин), быть скромной и почтительной, держать осанку и «уметь вышивать тонкими пальчиками».

Воспитание детей занимало значительную часть жизни хозяйки поместья, и часто кроме своих детей приходилось воспитывать приемных — тех, кого прислали из других замков или сирот знатных особ. Распространенной практикой среди людей всех сословий был обычай отсылать детей в другие семьи на воспитание после 7–10 лет, чтобы они лучше впитывали знания, узнавали людей и росли в нужной строгости.

В качестве развлечений была охота (добыча доставлялась в дом хозяина земель), рыцарские турниры и выезды в свет. В кругу семьи и близких были популярны настольные игры (шахматы, дамки, триктрак), а также игры на свежем воздухе с детьми. Вы представляете средневековую даму, которая играет в мяч? А между тем это было одно из любимых развлечений женщин тех времен.

Монахини

В средневековой Европе примерно 7–10 % женщин так и не вступали в брак, а поэтому для представительниц высшего и среднего сословий монастырь становился некой альтернативой семейной жизни.

Здесь жили девушки, чья семья не озаботилась подбором мужа для них; мятежницы, которые не признавали общественных норм и были сосланы в обитель в наказание; интеллектуалки, которые не хотели связывать себя браком, и знатные дамы, которые не могли выбрать себе мужа по любви, а навязанного семьей выбора не признавали. Можно было принять обет либо просто жить в монастыре рядом с сестрами, помогая им в повседневных делах.

Монастыри должны были обеспечивать себя сами, поэтому послушницам приходилось работать по 6–8 часов в день. Стоит отметить, что настоятельница женского монастыря — один из самых влиятельных статусов, который был доступен женщине в то время. Она отвечала за духовность своей паствы, но также должна была полностью взять на себя все хозяйственное управление.

Монахини занимались не только «благородной» работой — пошивом облачения, переписью книг или вышивкой, — но и и более тяжелой: убирали и готовили еду, рубили дрова, работали в кузнях, ухаживали за скотом. Женщинам приходилось самим рыть могилы для умерших сестер и заниматься погребением.

Конечно, у монахинь не могло быть детей, но женщин могли приютить вместе с дочерями. Маленькие девочки тоже должны были выполнять всю посильную работу, получая монастырское воспитание. Принимали и детей-сирот, которых могли просто подкинуть к воротам. Тогда малышей растили до определенного возраста, а потом пристраивали в приемные семьи.

Неверно думать, что в монастырях совсем не было места развлечениям и радости. Настольные игры, книги, прогулки на свежем воздухе — все это было не чуждо жительницам обители. Известно также, что по праздникам монахини встречались с монахами из соседних монастырей в каком-нибудь общественном месте и устраивали танцы, игры и гуляния, подчеркивая невинную природу таких встреч.

Городские жительницы

Свободные горожанки: представительницы буржуазии, дочери и жены ремесленников или торговцев — уже с раннего возраста учились помогать отцам, а потом мужьям в лавке или мастерской. А нередко, овладев ремеслом, становились самостоятельными и вели бизнес. Особенно количество самостоятельных женщин возросло после Великой эпидемии чумы, когда рабочих рук катастрофически не хватало.

Но все права женщин старались ограничить : так, если женщина получала статус ремесленника и вступала в гильдию, то она была обязана платить взносы, но не получала в полной мере тех прав, которыми пользовались мужчины. К примеру, она не могла продать столько товара, сколько хотела, и при равной конкуренции предпочтение всегда отдавалось мужчинам.

Хотя, например, средневековый Лондон считался очень прогрессивным городом. Официально женщинам был открыт доступ в любую профессию. Кроме того, закон позволял мужчинам заниматься только одним ремеслом, тогда как женщину в количестве не ограничивали.

В Европе до 1300-х годов женщинам были доступны профессии, которыми позже имели право заниматься только мужчины. Цирюльники, аптекари, оружейники, строители, гробовщики — сложно представить женщин в подобных ролях, однако эти профессии приносили деньги. В это же время в одной из самых прибыльных и распространенных профессий можно было встретить только женщин — это пивовары.

В документах XIII–XVI веков встречаются записи, из которых становится понятно, что женщин можно было встретить даже среди рыбаков, рудокопов, таможенников и тюремных сторожей.

Дети уже с 7 лет начинали помогать родителям в работе и постепенно учиться ремеслу. Как и в знатных семьях, после 10 лет их могли отдать в другую семью, считая, что так они быстрее могут научиться чему-то новому.

У горожанок было больше возможностей интересно провести свободное время, ведь многие значимые события проходили именно в городах: театральные представления и выступления музыкантов, танцы, ярмарки, спортивные состязания, прогулки и встречи, центром которых традиционно становились городские фонтаны.

Свободные и зависимые крестьянки

Нередко крестьянки не выходили замуж, но стать самостоятельными хозяйками у них практически не было возможности. Чтобы заработать, они могли остаться в семье и работать на отца и братьев в обмен на жилье и еду. Могли найти более легкую работу, чем работа в поле, в поместьях: горничной, пастушкой, дояркой.

Самый тяжелый вариант заработка для крестьянки — работа в поле наравне с мужчинами. Даже если у семьи было свое небольшое хозяйство, крестьянка не могла наследовать его в случае смерти мужа. Вдова должна была передать земельный надел сыновьям или зятьям, которые, в свою очередь, обязаны были заботиться о ней.

У крестьянских детей не было слишком много времени на игры, часто они находились при матери и уже с 4 лет должны были помогать ей во всех делах, выполняя работу по силам. Нередко их отправляли в качестве подмастерьев на кухню, конюшню, кузницу и другие хозяйства поместий, где служили родители.

Интересно, что дети слуг часто жили вместе и дружили с детьми знатных особ, так как считалось, что и знатному ребенку нужно пройти школу жизни, научившись чему-то полезному, например, на кухне.

В небольших деревнях общих развлечений было мало, поэтому без выезда в город можно было отдохнуть на природе, искупаться в речке, поиграть с детьми, которые оставались в семье, в простые игры — вот те небольшие развлечения, которые могли себе позволить крестьянки.

А что вас больше всего удивило в средневековых обычаях и жизни женщин?

ngasanova

ngasanova

Вспомнить, подумать.

Женщины в средневековье

Распространенный миф гласит, что в Средние века жизнь женщины протекала в уединении, едва

ли не в заточении, была строго ограничена пределами внутренних покоев и включала, в общем,

небольшой набор занятий – воспитание детей, уход за больными, рукоделие.

В пределах трех сословий можно рассмотреть пять групп женщин:

— женщины из класса свободных землевладельцев (жены йоменов, рыцарей, хозяйки маноров);

— монахини (преимущественно – представительницы высших сословий, женщины из знатных

рыцарских, а также зажиточных торговых семей);

— полноправные горожанки; женщины более низкого сословия, но также проживавшие в городах;

— представительницы крупнейшего сословия Средних веков, чьи права и обязанности были

закреплены феодальной традицией;

— крестьянки, батрачки, сервки.

Хозяйке манора зачастую приходилось управлять землями супруга (фермами, замками и т.д.)

единолично. При необходимости она распоряжалась сотнями акров земли, урожаем, скотом и

недвижимостью, многочисленными работниками и их имуществом, участвовала в судебных

тяжбах, отбивала вооруженные атаки, а иногда даже участвовала в них сама.

Часто в их обязанности входило:

— поддерживать дома арендаторов в надлежащем состоянии;

— участвовать в судебных тяжбах;

— присматривать за ходом полевых работ и наказывать нерадивых работников;

— организовать оборону манора, если потребуется.

— отвечать за ведение хозяйства в доме с сотнями слуг и домочадцев и т.д.

Понятно, что подобный спектр обязанностей требовал обширных познаний в области

юриспруденции, бухгалтерского дела, сельского хозяйства и военного искусства, не

говоря уже о кулинарии, медицине и рукоделии.

«Женщина, которая живет в своем поместье, должна быть мудра. Она должна обладать

смелостью мужчины. Ей не следует угнетать арендаторов и работников, но надлежит быть

справедливой и твердой. Она должна следовать словам мужа и мудрых советчиков, чтобы люди

не думали, что она поступает исключительно по своей воле. Она должна знать законы

ведения войны, чтобы командовать своими людьми и защищать свои земли, если на них нападут.

Она должна знать все, что касается дел ее мужа, чтобы выступать как посредник в его

отсутствие или же действовать в своих интересах, оставшись вдовой. Она должна умело

управлять работниками. Чтобы надзирать за ними, она должна разбираться в сельском хозяйстве.

У нее всегда должны быть необходимые запасы для пряжи и тканья, потому что рачительная

хозяйка порой приносит больше дохода, чем пахотное поле».

Статистика показывает, что в Англии и Франции примерно 7-10% женщин так и не вступали в

брак. Для представительниц высшего сословия монастырь с определенного момента стал вполне

приемлемой альтернативой семейной жизни. В монастыри принимали девушек, чьи родственники

не могли или не хотели подыскивать им мужей; монастырь служил как тюрьмой для мятежниц,

так и надежным пристанищем для интеллектуалок; он был единственной альтернативой браку

для знатных женщин, которые, в отличие от представительниц других сословий, по рождению

были лишены возможности выбора.

Поскольку монастыри находились на самообеспечении, монахини работали как минимум 5-6 часов

в день, повинуясь уставу св. Бенедикта, который гласил: «Праздность – враг души».

Настоятельница женского монастыря – один из влиятельнейших статусов, доступных для женщины

в Средние века. Она отвечала не только за духовное окормление своей паствы, но и управляла

монастырем точь-в-точь, как благородная дама – поместьем.

В XII-XIII вв. монахини исполняли все необходимые виды работ; записи, сделанные в монастыре

св. Радегунды, свидетельствуют о том, что они сами выносили мусор и помои, таскали воду,

рубили дрова, готовили пищу, прибирались, мыли посуду (в конце Средних веков выше

перечисленным уже будут заниматься слуги) и, более того, лично работали в монастырских

кузнях и рыли могилы для погребения умерших сестер. Монахини шили облачения (в рукоделии

особенно отличались бенедиктинки) и переписывали книги (своими скрипториями, преимущественно,

славились женские монастыри в Германии). Многие монастыри также предоставляли убежище для

вдов и благородных девиц, которые жили и трудились бок о бок с монахинями, хоть и не

приносили обетов.

И для невинных развлечений место вполне находилось (натурально невинных, кроме шуток!

В XI-XII веках в английских документах встречаются вполне нейтральные упоминания о том,

что по праздникам монахини вместе с монахами из соседних монастырей на каком-нибудь

общественном лугу вместе танцуют (!) и играют).

Свободная горожанка – это представительница буржуазии, женщина из торговой или ремесленной

семьи. От нее требовалось не только вести хозяйство, но также и помогать мужу в мастерской

или в лавке. Горожанка могла как заниматься ремеслом вместе с ним, так и иметь собственное

дело; количество «самостоятельных женщин» (т.н. femmes soles) особенно возросло после

Великой чумы, когда рабочих рук катастрофически не хватало.

В Лондоне женщинам официально не был закрыт доступ ни в какую профессию, и существуют

доказательства того, что они занимались самыми разными ремеслами. Фактически, у замужней

женщины из ремесленной среды были два преимущества сравнительно с мужчиной: во-первых,

она могла вести дело на собственный страх и риск как femme sole или же, при желании,

переложить финансовую ответственность (в том числе за возможные долги) на супруга.

Во-вторых, вышедший в 1363 г. в Лондоне городской ордонанс гласил, что мужчина должен

заниматься лишь одним ремеслом, тогда как женщина вправе практиковать любое количество

по своему усмотрению. В результате женщины зачастую пробовали силы в двух-трех профессиях.

В некоторых случаях для изучения того или иного ремесла на профессиональном уровне

горожанка из среднего сословия должна была пройти стадию ученичества. Принимать учеников

и подмастерьев могли как мужчины, так и женщины.

Фактически, женщина-ремесленник получала обязанности члена гильдии (например, обязанность

платить штраф за несоблюдение санитарных норм), но не получала в полной мере его прав, и

мужчины, стоящие во главе гильдий, изыскивали многочисленные способы ограничить деятельность

женщин домом и лавкой. Сколько бы женщина ни производила товара своими силами, ей редко

дозволялось выставлять его на рынок в полном объеме – а иногда количество и качество ее

продукции искусственно занижалось сравнительно с мужчинами.

К 1300 г. женщинам еще был открыт ряд профессий, доступ в которые позже был дозволен только

мужчинам, а именно – цирюльники, аптекари, плотники, портные, оружейники, изготовители шпор.

Попадались женщины-строители, каменщики, столяры, гробовщики. Подавляющее большинство

пивоваров в XII-XIII веке – женщины. Особенно преуспевали представительницы прекрасного

пола в обработке шелка; они ткали, пряли, изготавливали из шелка ленты, носовые платки,

кружева, бахрому, декоративные кисточки, шляпы, кошельки. В Париже и Колони гильдии,

занимающиеся обработкой шелка и изготовлением шелковых изделий, были полностью женскими

по составу.

Юридическое положение женщин-ремесленников в городах было сложным в связи с действующим

законодательством, которое, фактически, делало женщину собственностью мужчины и давало

мужу контроль над деятельностью и финансами жены. Незамужние девушки находились под опекой

отцов или старших братьев, а вдовы – под покровительством семьи покойного мужа. Право

женщины наследовать и оставлять независимое завещание оспаривалось на всем протяжении

Средних веков. В некоторых местах муж имел право на все имущество жены, которое та принесла

в семью; в других он становился лишь опекуном и управляющим ее собственности, которую не

имел права продать без разрешения супруги; где-то вдова имела право сохранить подаренные

ей платья и украшения, где-то – лишь свое приданое. Бездетной вдове, как правило, приходилось

выделять из оставленного ей наследства долю родственникам мужа – и, как правило, она

теряла все, если вступала в новый брак.

Но, разумеется, несмотря на относительную самостоятельность и даже дозволение участвовать в

делах гильдий, от женщин по-прежнему требовали повиновения мужчинам. И, разумеется,

наниматели быстро поняли, что женщинам, при одинаковом объеме работ, можно платить меньше,

чем мужчинам.

Судя по разнообразным документам, в XIII-XIV вв. женщины попадались фактически в любой

профессии! Пивовар, прачка, бочар, мыловар, свечник, переплетчик, изготовитель кукол,

мясник, хранитель ключей от города, сборщик налогов (!), пастух, музыкант, канатчик,

ростовщик, трактирщик, продавец специй, пирожник, продавец вайды, торговец вином,

торговец стальными изделиями, медник, меняла, владелец ломбарда, рыбак, пекарь, масленик,

строитель, каменщик, штукатур, каретник, токарь, кирпичник, стекольщик, рудокоп (!),

книжный художник, писец, учитель, управляющий, юрисконсульт (!), таможенник (!), носильщик,

стражник, тюремный сторож, судебный секретарь, врач и повитуха…

Еще одна профессиональная группа – это женщины, получившие минимальное профессиональное

образование или вовсе никакого. Они принадлежали к нижнему городскому сословию – к городской

бедноте – и, как правило, не считались полноправными гражданами города, даже если родились

в нем. Было в их числе и много пришедших из деревень. Это – уличные торговки, разносчицы,

прислуга, представительницы т.н. «малых ремесел». Приобретая свой товар оптом, они затем

бродили по улицам, от двери к двери, предлагая рыбу (торговля рыбой была особенно выгодна,

учитывая количество постных дней), птицу, молочные продукты, уголь, крупу, соль и муку.

Главным феодальным обязательством вилланки было прясть ежегодно назначенное количество

шерсти; женщина могла освободиться от этой обязанности, внеся оброк деньгами или

натуральными продуктами (пивом, сыром, домашней птицей). Жена свободного арендатора

могла использовать деньги, вырученные прядением, на уплату ренты. Зачастую это были

единственные наличные, которые появлялись в доме.

Разумеется, в число обязанностей женщины в деревне входило готовить пищу на всю семью,

ткать и шить одежду, доить коров, кормить кур, уток и гусей, трепать и чесать лен, стричь

овец, промывать, чесать и прясть шерсть, готовить сыр, присматривать за огородом, где росли

овощи. Также крестьянка работала с мужем в поле – сеяла, жала, подбирала колосья после

жатвы, вязала снопы, молотила, веяла, а иногда даже пахала. Чтобы было чем заняться в

свободную минутку, она брала с собой в поле прялку!

Число незамужних крестьянок, как ни странно, было довольно значительно. Какие дороги перед

ними открывались? Они могли остаться в родительском доме и работать на отца или братьев в

обмен за кров и стол. Могли пойти служанками к зажиточным соседям, где получали еду и одежду

в уплату за свой труд. Могли стать служанками в поместье (т.н. famuli) – горничными,

доярками, пастушками. Могли батрачить на поле, выполняя ту же работу, что и мужчины. Или

же, наконец, они могли отправиться в город в поисках работы. Овдовевшая крестьянка, как

правило, с позволения лорда передавала земельный надел сыновьям или зятьям, которые, в

свою очередь, обязаны были заботиться о вдове.

Средневековая женщина. Какая она? Факты о которых многие не задумывались

Если говорить о средневековых женщинах, то у многих перед глазами возникнет образ прекрасной дамы, сердца которой желает добиться благородный рыцарь. Как пример такого образа, можно привести Джульетту или возлюбленную Данте Беатриче. Однако реальность средневековья диктовала совсем другие условия, и образ так и оставался образом. Эта любовь, была не чем иным, как платоническим чувством, которому было не суждено перерасти в семейные отношения.

Кто она такая, средневековая женщина?

Если же говорить о реальных средневековых женщинах, то их судьбе явно не позавидуешь. Начнём с того, что цель появления её на свет — это родить и вырастить потомство. Вступать в брак девушки могли уже в 12 лет, при условии наступления «созревания». Мальчики считались мужчинами в 14, с этого возраста они могли создавать семью

Прав у женщины как таковых не было. Они не могли голосовать, их не допускали к обучению, а возможность наследования земель и прочего имущества стала возможна только в период позднего средневековья. Да и то, женщина передавала все имущество мужу или потом будущему мужу, если она была не замужем. Женщина вообще считалась собственностью мужа. Об это писал монах Николай Байрда: «Муж имеет право наказывать свою жену и бить ее для исправления, ибо она принадлежит к его домашнему имуществу». Участь незамужних женщин была не лучше. Они либо становились служанками в богатых семьях, либо их отдавали в монастырь.

Выжить — уже не плохо

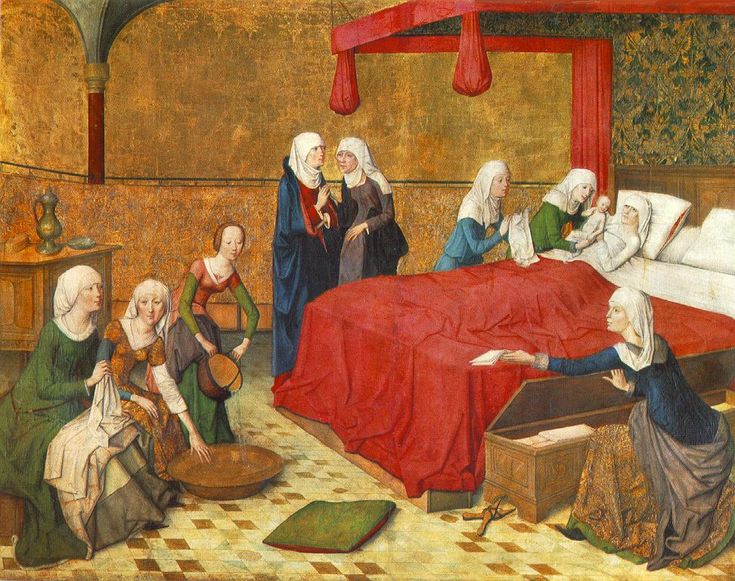

Отдельно стоит отметить то, что вообще выжить, во времена средневековья женщине было не так то и просто. Главная опасность таилась в процессе родов. Многие женщины погибали пытаясь исполнить свой долг и принести на свет ребёнка. Ни о какой медицине или санитарии речи не было. Если были осложнения, то чаще всего они заканчивались печально. Кстати ответственность за пол и здоровье новорождённого также ложилась на мать.

Отчасти, именно из-за таких непростых условий многие века население Земли практически не росло. Средневековая женщина переживала много тяжелых испытаний за всю свою жизнь. О средневековых родах и средневековом детстве мы писали в других наших статьях.

ngasanova

ngasanova