чем занимались словене ильменские

Ильменские словене

Ильменские словене жили во второй половине I тысячелетия н. э. в бассейне озера Ильмень и составили основную массу населения Новгородской земли.

История словен до IX в. известна плохо и только по преданиям, а потому – недостоверна. Первопредками словен и их князей предание (записанное в период с конца XV по XVII в.) называет Словена и Руса, которым приписывается основание городов Словенска и Русы задолго до нашей эры.

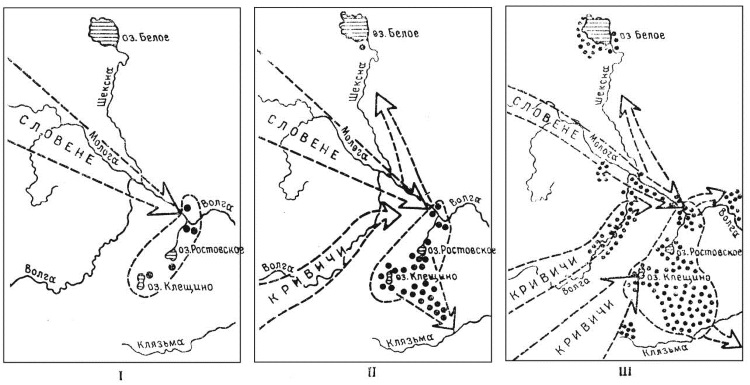

Славянское заселение Волго-Клязьминского междуречья. I–IX в.; II–X в.; III–XI–XII в.

Значительные изменения в жизни словен происходят в VII–VIII вв. Возникновение на Волхове крепостей Любшанской и Городища в VIII веке, увеличение численности населения (распространение селищ), распространение могильников с сопками, захоронения знати, развитие торговли свидетельствуют о процессе социально-экономического развития у словен.

Большие курганы, достигающие 10 и более метров высоты, с бедным инвентарем, глиняными сосудами и пережженными костями – вот что представляют собой новгородские сопки. В IX–X вв. они сменяются небольшими курганами, а еще позднее – могилами в ямах, обложенными камня ми, известными под названием «жальников» (XI–XIV вв.). Древнее трупосожжение сменяется трупоположением.

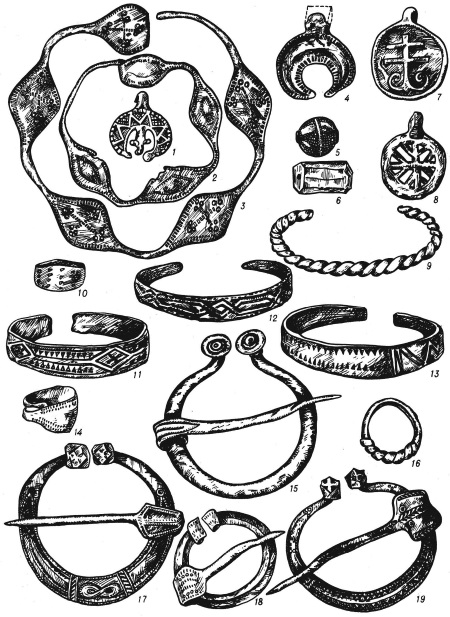

В погребениях словен XI в. встречаются как типичные проволочные височные кольца, сменяющиеся в XII в. височными кольцами с ромбическими щитками и сомкнутыми концами, ажурные подвески и бубенчики.

В 860–870-е гг. словене вступили в период междоусобных войн, что обычно связывают с летописными преданиями о «призвании князей». По преданию, Рюрик, основатель династии Рюриковичей, также стал княжить в земле словен (по разным версиям или в Ладоге, или в Новгороде).

После постройки Новгорода в X в. словене в источниках называются преимущественно «новгородцами», а их земля становится основой Новгородской Земли.

Ильменские словене были многочисленны и сильны. Этим объясняются их расселение на север и восток и создание мощного политического центра на русском северо-западе.

Новгородские словене: 1, 4 – нагрудные привески (лунницы); 2, 3 – ромбощитковые височные кольца; 5, 6 – бусы; 7, 8 – круглые привески; 9 – витой браслет; 10, 14, 16 – перстни; 11–13 – пластинчатые браслеты; 15, 17–19 – подково образные застежки (1–5, 7–19 – цветной металл; 6 – горный хрусталь)

Дреговичи, кривичи с их полоцкой ветвью и ильменские словене составляли мощный массив северных русских племен.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Словене

Ильменскими словенами называют носителей культуры сопок. Словене – это прошлое название жителей Новгорода.

Словене – восточнославянское племя, распространившееся на территории озера Ильмень в начале 5-7 века нашей эры.

Некоторые ученые полагают, что прародиной славян было Поднепровье, однако другие выводят настоящих предков словен из Балтийского Поморья, так как их быт и уклады очень схожи.

Согласно данным из повести временных лет, ильменские словене вместе с кривичами участвовали в призвании варяжских князей на княжение и сражались в многочисленных военных походах и воинах.

↑ Происхождение

Первое упоминание о словенах датируется 6м столетием нашей эры. В тот период времени они выходят к Приладожью и начинают захват финской крепости, расположенной у устья реки Волхов. Затем захватывают поселения в Ладоге и начинают активно участвовать в торговле со своими новыми соседями.

Но в общем история происхождения словен изучена плохо, потому что не сохранилось достоверных источников о том времени. Предками словен считаются Рус и Словен, основавшие города Словенск (Новгород) и Старую Руссу.

↑ Где жили

Словене жили в районе Ильмень озера и Верхнем Поволжье. Также они проживали не территории рек Волхов, Ловать, Мста и Молога. Позднее они распространялись на другие соседние территории. Соседствовал этот народ с кривичами.

↑ Города и столица

Город Новгород был воздвигнут в 10 веке на месте 3-х поселений. Одно из них расположено в т.н. «Славно». Это было одним из исторических центров Новгорода. Это значит, что было не просто племя словен, а самостоятельное Русское «царство». Его столицей была расположена в Славно. Именно поэтому граждане этого «царства» именовались словене.

Уже позже, после строительства Новгорода они незаметно переименовались в новгородцев. В 9 веке ильменскими словенами был образован Муром, Ростов и Ладога, а также небольшие поселения в районе современной Твери.

↑ Кто и когда подчинил

↑ Чем жили и занимались

С увеличением численности населения у ильменских словен начинается процесс социально-экономического развития. Словене были очень сильны и многочисленны. Именно поэтому они расселились на северо-востоке и дали начало огромному политическому центру – Новгородской земле. После 10 века словене преимущественно стали называться новгородцами. Они вели активную торговлю с соседними странами, строили города. Торговали они прежде всего драгоценными мехами и пушниной.

Новгородские леса были полны богатств. Они давали мед, воск и рыбу. Новгород славился своими умельцами, ремесленники продавали свою продукцию на внутренний и зарубежный рынок. Их изделия очень высоко ценились. Особую славу имели профессионалы кузнечного и гончарного дела, золотых и серебряных дел, оружейники, плотники, кожевенники. Новгородцы были православными. Они воздвигали храмы, церкви и городские здания, поражающие своей архитектурой и уникальным стилем.

↑ Вклад новгородцев в развитие Руси

Среди восточнославянских племен почетное место занимают ильменские словене. Они дали толчок развитию Руси и внесли большой вклад в торговые отношения с соседними странами. Позднее, в период раздробленности новгородцы дали начало Новгородской республике, которая также укрепила влияние русских.

Ильменские словене

Ильменские словене

Если смотреть с севера на юг, то северней всего жили ильменские словене. Главным городом у них был Новгород Великий, стоявший на берегу реки Волхов, вытекавшей из озера Ильмень. Также в их землях располагались города Ладога, Белоозеро, Старая Русса, Псков, и другие, меньшие, отчего соседние с ними скандинавы называли владения ел овен «Гардарикой», то есть «землей городов».

Свое имя ильменские словене получили от названия озера Ильмень, называвшегося также Словенским морем.

По археологическим данным, славяне вокруг озера Ильмень определяются с V–VII веков (древнейшее изученное поселение — Городок на Маяте, в Парфинском районе Новгородской области). Около 700 года ильменские словене построили на месте финской деревянной крепости Любшанскую крепость вблизи устья реки Волхов. В 770-е годы они заняли поселение в Старой Ладоге, где организовали производство стеклянных бус, использовавшихся для торговли с финскими племенами (до 840-х годов).

В 780—830-е годы ильменские словене участвуют в международной торговле (в частности, продают пушнину), сейчас в этих местах находят множество кладов арабских дирхемов: восточная торговля велась по Волге и Каспию. Устанавливаются связи со странами Балтийского бассейна — с Пруссией, Померанией, островами Рюгеном и Готландом. В 830-е годыПриладожье подвергается нападениям варягов со стороны Балтики, после чего в Ладоге наблюдается появление множества вещей балтийского происхождения. В 850-е годы расширяются торговые связи с Готландом и Швецией.

В VIII — начале IX веков вблизи истока Волхова возникает укреплённое Городище, служившее резиденцией будущих новгородских князей — так называемое Рюриково Городище. Сам Новгород возник на сто лет позже.

В летописях история ильменских словен расписана более широко, но подтверждений этим легендам не найдено. Первопредками словен и их князей достаточно позднее предание (оно записано в XVI–XVII веках, не раньше) называет Словена и Руса, которым приписывается основание городов Словенска/Новгорода и Русы задолго до нашей эры.

В Иоакимовской летописи, в подлинности которой есть серьезные сомнения, написано, что князь Славен основал только некий Великий Град (столицу словен). Далее власть перешла к потомку Славена легендарному князю Вандалу, после которого сменилось десять поколений вплоть до IX века. Сыновьями Вандала были три легендарных князя Избор, Владимир и Столпосвят, княжившие в трёх городах, названых в их честь — Изборск, Владимир и Столпосвятов (историк В.Н. Татищев, который и нашел эту летопись, отождествлял этот город с Осташковым). Подобные легенды о братьях-князьях, которые основывают города у разных племен, были очень распространены.

Также в этой летописи написано, что в первой половине IX века у ильменцев был князь Буривой, воевавший с варягами и проигравший решающую битву. После поражения князь бежал в город Бярмы, расположенный где-то на острове, а варяги обложили словен данью. Затем словене пригласили на княжение Гостомысла, сына Буривоя. Гостомысл будто бы разгромил всех врагов, обложил данью всех соседей и долго княжил в Словенской земле. Историки отмечают, что предание о Гостомысле, скорее всего, имеет западнославянское происхождение (у балтийских славян известен король Гостомысл, погибший в 844 году).

Татищев относит время легендарного князя Вандала к VI веку, однако археологи не нашли никаких свидетельств существования словенского княжества на Ильмене в это время. Есть отдельные поселения в Южном Приильменье.

Только в VII–VIII веках здесь начинается более активная жизнь. По мнению археолога В.В. Седова это связано с начавшимся потеплением, когда в регионе стало возможно прогрессивное пашенное земледелие, которое у ильменских словен появляется раньше, чем у соседних кривичей и финно-угров. Именно в это время на Волхове появляются Любшанская крепость и Городище, больше становится сельских поселений (селищ), развивается торговля. В Южном Приильменье и в бассейне реки Ловати ильменские словене смешиваются с местными кривичами, постепенно ассимилируют их, культурные традиции ильменских словен становятся преобладающими.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Глава первая. Словене и анты

Глава первая. Словене и анты Славяне и гуннская держава Гуннское нашествие и последующий уход кочевой волны на запад имели опустошительные последствия для Восточной и значительной части Центральной Европы. Это особенно проявляется с первых десятилетий V в. Остатки

Словене на Волхове

Словене на Волхове В последних десятилетиях VII в. на заселенных кривичами и финнами землях Поволховья появились новые славянские пришельцы. Они называли себя «словене» и «венды». Последнее название отразилось в языке соседних финнов, но первое со временем стало

Словене ильменские

Словене ильменские Один племенной союз называется странно: возле озера Ильмень, на реках Волхове, Ловати и Великой живут вовсе не ильменцы и не волховчане, а «словене ильменские». Иногда летописцы именуют их еще короче — «словене». Просто «словене» — и все.Язык

5. Словене, поляне, русь и деревляне

5. Словене, поляне, русь и деревляне Будучи по существу единственным источником по этногеографии племен Восточной Европы IX–XII вв., ПВЛ пользовалась неизменным вниманием историков, географов, этнографов и археологов, обращавшихся к ней как к путеводному компасу в своих

3.3. «Сказание о Словене и Русе»

3.3. «Сказание о Словене и Русе» История «Сказания о Словене и Русе». «Сказание о Словене и Русе и городе Словенске», известная также как повесть «О истории еже о начале Руския земли и создании Новаграда», существует более чем в 100 списках XVII и XVIII вв.; древнейший датируется

Ильменские словене

Ильменские словене Особая историческая роль в освоении северного края принадлежала ильменским словенам. Это летописное племя не было племенем в собственном смысле слова, то есть этнической общностью, основанной на кровнородственных связях. Именем ильменских словен

Словене новгородские

Словене новгородские Летопись рассказывает, что словене поселились на озере Ильмень, построили Новгород и находились там еще до того, как, согласно традиции, в 862 году, а в действительности еще раньше, туда пришли во главе с Рюриком скандинавские русы[528]. О приходе

Сказание о Словене и Русе

Сказание о Словене и Русе Родоначальники Во время Всемирного потопа спаслась только семья праведного Ноя. На второй год, как спала вода, Ной завещал своему любимому сыну Афету властвовать над всеми западными и северными странами. Пока властвовать было не над кем. Однако

Глава первая. СЛОВЕНЕ И АНТЫ

Глава первая. СЛОВЕНЕ И АНТЫ Славяне и гуннская держава Гуннское нашествие и последующий уход кочевой волны на запад имели опустошительные последствия для Восточной и значительной части Центральной Европы. Это особенно проявляется с первых десятилетий V в. Остатки

Ильменские россыпи

Ильменские россыпи Великолепный и пленяющий «минералогический рай» – а именно так называют южноуральские Ильмены – стал центром притяжения многих исследователей. Одно из богатейших месторождений минералов на Земле, давно ставшее памятником природы мирового

Ильменские славены

Ильменские славены Своеобразную отдельную группу славян составляли ильменские или новгородские славены, которые занимали северный край восточных славянских земель. Расселились ильменские славены севернее полочан и кривичей, в бассейне озера Ильмень и реки Волхов.

Словене

Словене Словене (или ильменские словене) – самое северное восточнословянское племя. Словене жили в бассейне озера Ильмень и верхнего течения Мологи. Первые упоминания о словенах можно отнести к VIII веку.Словен можно назвать примером энергичного экономического и

Откуда мы, русские? Часть 1. Вятичи и словене

Казалось бы, что за вопрос? Разумеется, мы часть восточных славян (вместе с украинцами и белорусами), которые пришли на территорию нынешней России с юга и юго-запада, постепенно расселяясь из прародины славян в Прикарпатье. Именно так говорит нам школьный учебник истории. Но не стоит спешить с выводами. Учебники ведь тоже не всегда поспевают за новыми открытиями в науке и отражают лишь давно устоявшиеся взгляды на историю, порой сильно расходящиеся с мнением современных учёных.

Для начала определимся, какие из известных летописи славянских племён следует считать предками собственно русского народа, то есть великорусов (а не украинцев или белорусов). Наверное те, чьи племенные территории полностью находились в границах современной России. Таких племён насчитываем всего два: вятичи и ильменские (новгородские) словене. Земли ещё двух племён – кривичей и радимичей – сегодня разделены примерно поровну между Россией и Белоруссией, а бывшая земля северян (сиверцев) – между Россией и Украиной.

Итак, бесспорно русские (в современном смысле этого слова) славянские племена – это ильменские словене и вятичи. Их территории примерно соответствуют в дальнейшем самым западным районам распространения северного (окающего) и южного (акающего) диалектов русского (великорусского) языка. Поскольку потомки и словен и вятичей расселялись в основном в восточном направлении, то нетрудно заключить, что именно они и являлись основными носителями этих двух главных диалектов русского языка: вятичи – южного, а словене – северного. Внедрение в их среду представителей других славянских племён и местного неславянского населения создало сложную мозаику народных говоров в рамках каждого из этих диалектов.

Акающий говор вятичей был близок языкам более западных восточнославянских племён (кривичей, радимичей, дреговичей) ставших предками современных белорусов. В то же время, по заключению историков и археологов, племенная культура вятичей существенно отличалась от культур живших южнее славян-антов. Севернее и восточнее, в те времена, жили племена балтов (родственных современным литовцам и латышам) и финнов. Таким образом, вятичи могли прийти сюда только с запада.

Вопрос же появления известных летописи ильменских словен значительно более сложен. К моменту образовании русского государства (9 век) они жили в основном в речном бассейне озера Ильмень и вытекающей из него реки Волхов. Главная проблема тут даже не в том, как они попали на эту территорию, а в том, зачем они сюда пришли? Как известно, все славяне были земледельцами. Данная же территория (особенно с северу от озера Ильмень) представляла собой в основном тайгу, то есть сосновые и еловые леса с редкими вкраплениями лиственных древесных пород. Почвы под такими лесами значительно беднее перегноем, чем под располагавшимися западнее и южнее смешанными и широколиственными лесами (главным занятием немногочисленного местного финского населения испокон веков были охота и рыболовство, скотоводство и крайне примитивное земледелие носили у них вспомогательный характер).

Даже жившие к югу от словен кривичи культивировали тогда только подсечное земледелие. Между тем, словене, по данным археологии, с самого своего появления здесь (конец 7 – начало 8 века) занимались переложно-пашенным земледелием, выбирая свободные от леса участки в речных долинах и каменистых пустошах (на дерново-карбонатных почвах), для чего требовались более совершенные орудия обработки земли типа рала или сохи с железными наконечниками, которых не было тогда у соседних племён. Зародиться самостоятельно в этих малоплодородных местах переложно-пашенное земледелие не могло, а значит оно было принесено сюда именно словенами. Но как, откуда и зачем они сюда пришли?

Долгое время считалось, что они переселились с юга, по днепровскому пути. Однако уже в 60-е годы прошлого века советскими историками-археологами было доказано, что это слишком маловероятно. Весь бассейн верхнего и части среднего Днепра, а также бассейн Западной Двины занимали в 7 – первой половине 8 века племена балтов, а археологическая культура ильменских словен там в это время не прослеживается. Да и зачем славянам, привыкшим к чернозёмам юга, забираться так далеко на север, в почти бесплодную тайгу? От набегов кочевников им проще было укрыться в широколиственных лесах соседей-балтов, попутно колонизируя их территорию, что и произошло около века спустя.

Ряд советских историков, наиболее известным из которых являлся В.Седов, предположили западный вариант первоначальной родины словен. Ими было замечено, что археологические находки с территории ильменских словен значительно больше похожи на подобные изделия северной группы западных славян того времени, чем южной части восточных. То же касается и найденных здесь черепов первых славян. Большее родство говоров этих мест с языками западных славян подтвердили и исследователи истории языка – лингвисты. Отсюда логически следовало, что словене пришли откуда-то с территории современной Польши или германской Померании (занятой тогда славянами).

Оставался однако вопрос: как они добрались до Ильменя? Ведь долгий путь туда пролегал через территории нескольких достаточно многочисленных и воинственных балтских племён. Такой сумасшедший прорыв неизбежно отразился бы в исторической памяти и тех, и других. Однако древние предания о нём умалчивают. Отсутствуют и археологические свидетельства столь грандиозного передвижения. Эти факты заставили Седова предположить постепенную инфильтрацию предков словен через территорию балтов в течение 5-6 веков. Однако в этом случае опять возникает вопрос: зачем они потащились туда, в области менее плодородные и более климатически суровые, чем ближайшие к ним Подвинье и Поднепровье? И как мелким группам предков словен удалось сохранить свою особую культурную идентичность за 200 лет постепенного продвижения на огромное расстояние через земли родственных балтов и близкородственных кривичей?

Учитывая все перечисленные нестыковки, приходится признать, что идея переселения предков словен через занятую балтами территорию выглядит слишком неубедительно. В последнее время её начинает вытеснять новая, более правдоподобная гипотеза о местном формировании ильменских словен путём смешения аборигенов-финнов со славянскими пришельцами с юго-западных берегов Балтийского моря (наличие финских черт в облике и культуре словен – давно доказанный учёными факт), прибывшими сюда водным путём. Эта мысль, словно последний недостающий пазл делает понятной всю картину заселения славянами приладожского региона, гармонично соединяя в одно целое ранее плохо стыкующиеся между собой исторические факты.

Неизбежно возникающий при этом вопрос, а зачем балтийские славяне пришли туда, снимается выгодным географическим положением Приладожья на самом конце существовавшего тогда водного торгового пути (по Рейну, Северному и Балтийскому морям), связывавшего более богатый уже в те времена запад и юг Европы с местами добычи ценной пушнины на северо-востоке этого континента. Создание там торговой фактории замыкало с востока весь балтийский маршрут, обеспечивая тем самым дальнейшую торговую экспансию в восточном и южном направлении, к несметным богатствам Византии, Хазарии и Арабского халифата.

Конечно, в конце 7-го века у балтийских славян ещё не было собственных торговых городов с мощной прослойкой живущих дальней морской торговлей купцов. Однако именно в этот момент в их племенных центрах (Велеград (Мекленбург) – столица ободритов, Старгард (Ольденбург) – столица вагров) и на нейтральной территории между ними и данами (Хайтабу) появляются торговые фактории купцов германского племени фризов, живших в устье Рейна (их страна называлась Фрисландией) и сделавших посредническую торговлю мехами одним из главных источников своего благосостояния.

Можно вполне обоснованно предположить, что среди основателей этих факторий были не только сами фризы, но и жившие во Фрисландии с 6-го века представители славянского племени велетов (вильцев), имевшие там даже свои города (этот факт впервые обнаружил в германских архивах и обнародовал ещё в середине 19 века знаменитый русский историк-славист А.Ф.Гильфердинг). Только торговцам-велетам могла прийти в голову мысль не просто создать торговую факторию в устье реки Волхов, но и заселить её выходцами из балтославянского поморья, чтобы обеспечить свой контроль над этим важнейшим узлом торговых путей, не допустив тем самым захвата его ближайшими конкурентами-скандинавами.

Сегодня уже можно считать научно доказанным фактом, что найденное археологами в устье реки Волхов укреплённое городище было основано именно в конце 7-го – начале 8-го веков, и именно балтийскими славянами (об этом говорит характерная для них особая деревянная конструкция валов). По названию протекающей под ним речки Любша, учёные назвали его Любшанским городищем. Настоящее название его не известно. Вполне возможно, что это и есть известный из Иоакимовой летописи легендарный первый град словен – Словенск. С самого своего возникновения он был ремесленно-торговым поселением, о чём свидетельствуют найденные археологами многочисленные заготовки и предметы из железа, разнообразного назначения.

Первые поселенцы были здесь в основном мужчинами (торговцы, матросы, гребцы, воины). Женщин им приходилось брать у местных финских племён, поэтому население вновь образованных торговых городков довольно быстро приобрело смешанный славяно-финский облик, с сильным преобладанием, конечно, славянских культурных черт и, в первую очередь, языка. Именно отсюда, с южного берега Ладоги, началось расселение формирующихся на такой основе новых словенских родов, в поисках более плодородных земель, сначала вверх по течению Волхова к Ильмень-озеру, а затем и по долинам впадающих в него рек и ручьёв.

(В основу данной главы положена научная статья автора (Тарасов Ю.А.) «Происхождение новгородских словен», опубликованная в альманахе Историческое обозрение. Вып. 16. М.: НП «Историко-просветительское общество «Радетель»»; Изд-во НИБ, 2015. С. 26)

Ильменские словене

Особая историческая роль в освоении северного края принадлежала ильменским словенам. Это летописное племя не было племенем в собственном смысле слова, то есть этнической общностью, основанной на кровнородственных связях. Именем ильменских словен летописец назвал территориальный союз нескольких племен, — по археологическим данным, преимущественно выходцев из западнославянских земель — междуречья Вислы и Эльбы и отчасти из Верхнего Подвинья и Псковского обозерья.

Славянскими первопроходцами на территории Ильменского бассейна были кривичи (из полоцкой и псковской группировок), представленные культурой длинных курганов VI—VIII вв. Но этот переселенческий поток, относительно немногочисленный, довольно быстро иссяк. Этническим ядром словенского союза стало население, которому принадлежит культура новгородских сопок VIII—IX вв. Поскольку в сопочных захоронениях присутствуют элементы погребальных традиций западных финнов и балтов, то распространение этих памятников в Приильменье и Приладожье логичнее всего увязать с миграцией ближайших соседей этих этносов — славян Польского Поморья и вислян. Археологи высказывают предположение, что предки ильменских словен пересекли балтские земли, может быть, где-то в бассейне Немана. Действительно, в Понеманье имеется местный Ильмень («Илмунас») — гидроним, явно «оставленный» балтам словенами в ходе их переселенческого движения на восток.

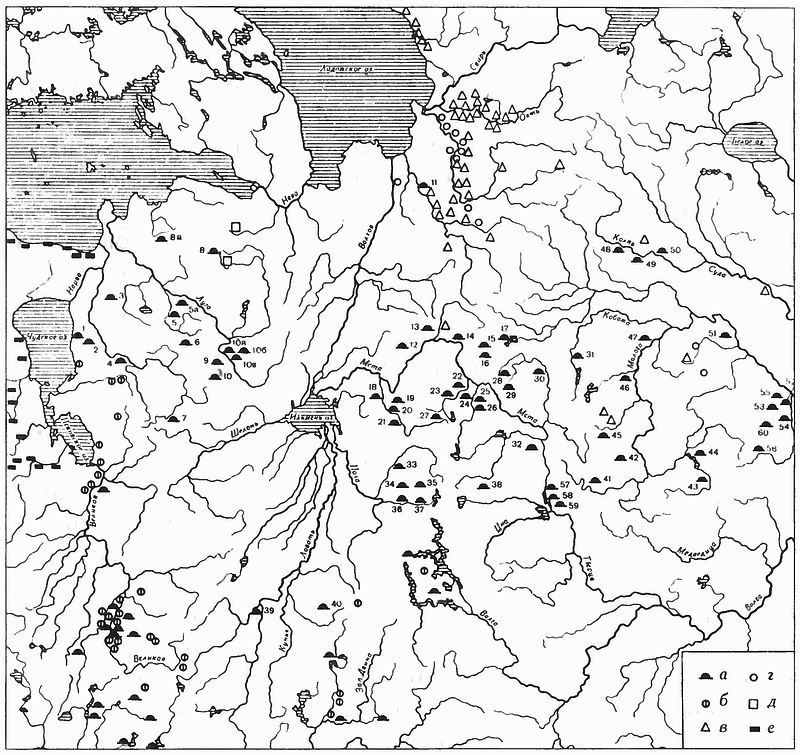

Курганы X—XI вв. Словенской (Новгородской) земли:

а — курганы ильменских словен; б — курганы псковских кривичей; в — курганы веси; г — курганы со скандинавским инвентарем; д — могильники води; е — могильники эстов

Попутно замечу, что расселение ильменских словен не определялось «торговым интересом», как то полагали многие ученые. Наблюдения над географией распространения новгородских сопок свидетельствуют, что абсолютное большинство из них находится на мелких речках, не пригодных для судоходства.

К середине IX столетия четко обозначилась территория компактного проживания ильменских словен — Словенская земля, охватившая прибрежные полосы Ильменя, Волхова, Ловати, Меты, а также верховья Луги, Оредежи и Мологи. Туземное финно-угорское население — водь, ижора и вепсы (летописная весь) — не покинуло места своего проживания и, будучи вовлечено в активный ассимиляционный процесс, оказало заметное влияние на культуру и религиозные представления пришельцев. Заселение словенами смежных со Словенской землей областей продолжилось по трем основным направлениям: в сторону Ижорского плато, Белозерья и Волго-Клязьминского междуречья.

Формирование союза ильменских словен происходило в границах Словенской земли, в течение VIII — первой половины X в. Политическая организация словенского союза строилась на основе традиционных родоплеменных отношений, в рамках которых «малым племенам», осевшим в той или иной части Словенской земли, была предоставлена достаточно широкая автономия. Так, в Волховском устье образовалась Ладожская земля, охватившая 50-километровую прибрежную кайму вдоль нижней, порожистой части реки. Неблагоприятные внешние обстоятельства: удаленность от основного ареала Словенской земли, этнически чуждое (финноугорское) окружение, открытость для нападений извне — довольно скоро объединили ладожских славян в крепкий племенной союз. Сплоченность ладожской общины перед лицом внешних вызовов и угроз стала залогом высоких темпов ее социально-экономического и политического развития.

Центром Ладожской земли была Ладога, которая едва ли не с момента своего основания (середина VIII в.) уверенно заняла видное место в ряду крупнейших городов Северной Европы. В первой половине X в. Ладога переживала период расцвета. Появление посада увеличило ее площадь до 12 гектаров. На смену стихийному росту городской территории пришла регулярная уличная застройка, в результате которой обособился целый ремесленный квартал. Земляные укрепления детинца преобразились в грозную каменную крепость. Прочные торговые связи установились как с близлежащей финской округой, так и с отдаленными областями и странами. Ладожская чудь везла в город пушнину, поморские славяне, балты и скандинавы — «франкские» мечи, стеклянные бусы, бронзовые фибулы, янтарь, костяные гребни, другие украшения и предметы туалета, а также рабов; по Волге и Дону из Закавказья, Прикаспия и Средней Азии поступали дирхемы, наборные пояса, бусы из горного хрусталя и сердолика, ткани, пряности и т. д. Впрочем, торговля не была основным занятием ладожан: доля импортных изделий, инструментов и товаров в ее культурных слоях невелика. Горожане жили за счет земледелия, охоты, ремесла.

Хотя Ладожская земля и располагалась географически несколько особняком от Словенской земли, это обстоятельство не должно вводить нас в заблуждение: обе они составляли единое целое. В словенском союзе Ладоге было отведено свое, чрезвычайно ответственное назначение. Город и его ближняя округа, где размещалось еще несколько укрепленных поселений, играли роль «словенской перемычки» на одном из самых важных и сложных участков балтийско-волжской торговой магистрали, обеспечивая (а если нужно, то и запирая) волховское судоходство в районе Гостиннопольских и Пчевских порогов, общей протяженностью 36 километров.

Политическое первенство в словенском союзе изначально принадлежало славянам Ильменского Поозерья, но принадлежало исключительно по праву племенного старшинства, ибо побережье Ильменя было историческим центром Словенской земли, местом скопления древнейших славянских селищ (здесь открыто 28 поселений VIII в.). Преобладающим типом приильменских городских поселений были родоплеменные городища, среди которых выделялось Городище у истоков Волхова, вероятно выполнявшее одновременно функции убежища и погоста (торгового места). Однако ни один из подобных пунктов не являлся общеземским центром.

Ситуация изменилась в начале X в., когда до Ильменского Поозерья докатилась еще одна переселенческая волна — «варяго»-вендская, зародившаяся в землях ободритов и лютичей. Отток славянского населения из вендского Поморья был вызван германской агрессией. Как раз в это время западноевропейские хроники отмечают серию опустошительных походов саксов против славян-вендов. Германский хронист XI в. Видукинд сообщает, что к 939 г. под властью саксонских королей оказались все славянские племена, жившие между Эльбой и Одером. Завоевание сопровождалось почти поголовным истреблением местной славянской знати, введением непосильных поборов в пользу саксонской знати и католической церкви и жесточайшим этническим угнетением. Свободолюбивые венды толпами устремились «за море», благо восточный торговый маршрут, ведущий в Словенскую землю, был издавна известен западнославянским мореходам.

Наплыв вендских беженцев значительно повысил плотность населения в районе истока Волхова. Влившись в местные общины, переселенцы способствовали скорейшему их переустройству на территориально-соседских основаниях, что, в свою очередь, привело к образованию кончанских общин (концов), возглавляемых влиятельными знатными родами. Концентрация людских и политических ресурсов на северном берегу Ильменя завершилась появлением Новгорода. В настоящее время можно считать твердо установленным, что его древнейшие мостовые были проложены по территории трех родовых поселков-концов, по крайней мере один из которых населяли выходцы из славянского Поморья.

Около середины X в. Новгород обрел городские черты. Основу его застройки составили «боярские» усадьбы — дворы знатных людей, расположившиеся вдоль мощеных улиц. «Аристократическое» происхождение Новгорода предопределило его историческую судьбу: в дальнейшем политическое устройство города облеклось в форму «боярской республики». Совет старейшин трех концов-сотен послужил прообразом будущего уникального института городского управления, известного под названием «трехсот золотых поясов». Полиэтнический состав новгородской родовой знати, по-видимому, мешал выдвижению из ее среды лидирующего «княжеского» рода, который, сосредоточив в своих руках надплеменные функции управления, мог бы превратить Новгород в политический центр словенского союза. Решение этой проблемы было найдено в самом ближайшем будущем.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.