чем занимается взвод технического обеспечения

Билет 7. 1. Назначение и состав взвода технического обеспечения

1. Назначение и состав взвода технического обеспечения

Взвод технич. обеспечения отдельн. батальона материал. обеспечения предназначен для проведения ТР машин на готов. агрегатах и ТО машин. Кроме того, на него возлагается эвакуация машин с поля боя в укрытия и сборные пункты поврежденных машин. В отдельн. случаях взвод может производить СР автомобильной техники на готовых агрегатах без ущерба для ТР и ТО машин.

Взвод состоит из двух отделений:

· слесарно-механических работ и текущего ремонта агрегатов.

Кроме того, во взвод дополнительно включается отделение технич. диагностики и регулировочно-настроечных работ.

Количество личного состава во взводе (10…22 чел.) определяется в зависимости от типа и числа машин в части.

Возможности взвода по ремонту автомобильной техники зависят от наличия личного состава и могут быть определены по формуле:

N = n

n – число ремонтников;

t – рабочее время, ч;

Т – трудоемкость текущего ремонта, чел/ч.

2. Натяжение ремня привода вентилятора ЗИЛ-131

Вентилятор шестилопастн. с отогнут. концами лопастей. Вентилятор заключен в установлен. на рамке радиатора кожух, наличие которого способствует увеличению скорости потока воздуха, просасываемого через радиатор. Шкив вентилятора находится на переднем конце вала водяного насоса на подшипниках, что позволяет при преодолении глубоких бродов прекратить вращение вентилятора ослаблением приводного ремня, не останавливая вращение водяного насоса, компрессора и насоса гидроусилителя.

Вентилятор, а также генератор приводятся в движение одним и тем же ремнем от шкива колен. вала двигателя. Натяжение ремня регулируют поворотом генератора на кронштейне. Норма натяжения ремня – прогиб 8-14 мм при усилии 4 кгс.

Взвод обеспечения танкового (мотострелкового) батальона.

| Взвод обеспечения батальона |

| КВ |

| Столовая |

| Банно-прачечный дезинфекционный пункт |

| Автомобильное (подвоз боеприпасов) |

| Технической помощи |

| Эвакуационное |

| Автомобильное (подвоз ГСМ, продовольствия, военно-технического имущества) |

| Отделения |

Основным подразделением тылового и технического обеспечения батальона (дивизиона) является взвод обеспечения. Взвод обеспечения батальона (дивизиона) предназначен для хранения и перевозки боеприпасов, горючего и смазочных материалов, военно-технического, вещевого и другого имущества и обеспечения ими подразделений батальона (дивизиона), приготовления горячей пищи, технического обслуживания, эвакуации и ремонта ВВТ батальона (дивизиона).

Организационно взвод обеспечения мотострелкового батальона состоит из четырех отделений (эвакуационного, технической помощи, автомобильного (подвоза боеприпасов), автомобильного (подвоза ГСМ, продовольственного, вещевого и военно-технического имущества), столовой и банно-прачечного дезинфекционного пункта).

В ходе боевых действий за счет сил и средств взвода обеспечения создаются: пункт технического наблюдения, ремонтно-эвакуационная группа, пункт заправки, пункт боепитания, банно-прачечный дезинфекционный пункт и столовая (пункт питания).

На оснащении эвакуационного отделения состоят бронированная ремонтно-эвакуационная машина (гусеничная и колесная в танковом и мотострелковом батальоне, во взводах обеспечения артиллерийских дивизионов и подразделений специальных войск только колесная) и ремонтно-эвакуационная машина колесная легкая.

На оснащении отделения технической помощи состоит мастерская технического обслуживания.

Автомобильное отделение (подвоза боеприпасов) обеспечивается грузовыми автомобилями в количестве, позволяющем хранить возимую часть войскового запаса боеприпасов подразделения.

Автомобильное отделение (подвоза ГСМ, продовольственного, вещевого и военно-технического имущества) оснащается автоцистернами для хранения и перевозки горючего (АЦ), автотопливомаслозаправщиком (АТМЗ), грузовыми автомобилями для подвоза продовольственного, вещевого и военно-технического имущества.

Столовая обеспечивается подвижными автомобильными кухнями, цистернами для воды и прицепом для хранения продуктов.

Банно-прачечный дезинфекционный пункт оснащается дегазационно-душевой установкой.

III ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СОЗДАВАЕМЫЕ В БОЮ. УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ В ХОДЕ БОЯ (МАРША)

Управление танкотехническим обеспечением в ходе боя (марша). Управление танкотехническим обеспечением батальона в бою осуществляется с командно-наблюдательного пункта и с пункта технического наблюдения (ПТН).

Место заместителя командира батальона по вооружению определяется командиром батальона исходя из условий обстановки. Как правило, заместитель командира батальона по вооружению в бою возглавляет работу ПТН батальона, а в отдельных случаях может находиться и на командно-наблюдательном пункте.

Заместители командиров рот по вооружению в ходе боя, ‘ как правило, находятся на ПТН батальона. Если организуется ротный ПТН, то его возглавляет заместитель командира роты по вооружению.

Пункт технического наблюдения — это начальное звено в общей системе управления техническим обеспечением. Основными задачами ПТН являются:

— наблюдение за вооружением и техникой своих и приданных подразделений на поле боя;

— отыскание и нанесение на карту местонахождения вышедших из строя вооружения и техники;

— определение уровней зараженности местности и вышедших из строя вооружения и техники;

— выяснение состояния экипажей (расчетов, водителей), оказание им при необходимости медицинской помощи;

— установление причин и характера выхода вооружения и техники из строя, объема восстановительных работ и потребности в силах и средствах для их выполнения;

— отыскание ближайших укрытий для выполнения ремонтных работ, мест, удобных для размещения и развертывания ремонтных подразделений, а также путей (маршрутов), удобных для подхода эвакуационных средств к поврежденным (застрявшим) машинам.

В состав ПТН обычно включаются заместители командиров рот по вооружению, ремонтники из подразделений технического обслуживания и ремонта батальонов, а при необходимости химики-дозиметристы, саперы и санитары.

Для работы ПТН по распоряжению командира батальона обычно выделяются бронированные машины высокой проходимости со средствами связи и приборами ночного видения.

Управление танкотехническим обеспечением батальона в бою организуется в соответствии с решением командира по радиосети технического обеспечения.

Радиосеть технического обеспечения должна обеспечить передачу прямой и обратной информации от заместителя командира батальона по вооружению вверх (командиру батальона, заместителю командира полка по вооружению, технической части полка) и вниз (подчиненным и приданным силам и средствам технического обеспечения). Исходя из этого, в состав радиосети технического обеспечения батальона включаются радиосредства, выделяемые заместителю командира батальона по вооружению для обеспечения связи: с командно-наблюдательным пунктом батальона; с заместителем командира полка по вооружению и технической частью полка; с силами и средствами технического обеспечения старшего начальника, выполняющими свои задачи в полосе действий батальона. Кроме того, в состав данной радиосети входят радиостанции поврежденных (неисправных) и застрявших машин, РЭГ (РемГ) батальона, ПТН рот, если они создаются по условиям обстановки, а также радиостанции сил и средств технического обеспечения, приданных батальону на период выполнения поставленных боевых задач. Для радиосети технического обеспечения устанавливаются позывные должностных лиц, сигналы управления и оповещения, основные и запасные частоты. Примерная организация радиосети технического обеспечения батальона приведена на рис. 18.

Для управления танкотехническим обеспечением в батальоне кроме радиосредств применяются проводные, подвижные, сигнальные и другие средства связи.

Проводные средства связи в батальоне обычно применяются при расположении на месте и в обороне.

Подвижные средства связи используются для передачи распоряжений и донесений во всех видах боя, а также на марше и при расположении на месте.

Сигнальные средства связи применяются для передачи зрительных, звуковых и световых сигналов оповещения, управления и взаимодействия.

Информацию о состоянии вышедших из строя машин заместитель командира батальона по вооружению получает от личного состава, входящего в состав ПТН и ведущего наблюдение за машинами на поле боя, из докладов экипажей (расчетов, водителей) по радиосети технического обеспечения батальона, а также из докладов заместителей командиров рот по вооружению, высылаемых с ПТН к остановившимся машинам, если с ними нет радиосвязи. Личное наблюдение и постоянное прослушивание радиопереговоров, ведущихся в сети командира батальона, позволяет заместителю командира батальона по вооружению всегда быть в курсе изменений тактической обстановки, знать принимаемые по ней решения командира и задачи, которые он ставит подразделениям.

Получив необходимые сведения по создавшейся тактической и технической обстановке, заместитель командира батальона по вооружению быстро уясняет и оценивает ее, принимает решение по восстановлению вышедших из строя машин своими силами и средствами или передаче их средствам старшего начальника и ставит задачи начальнику РЭГ (РемГ) батальона.

О всех вышедших из строя машинах, характере повреждений (застреваний), принятом решении по их восстановлению или передаче он докладывает командиру батальона и заместителю командира полка по вооружению установленным порядком.

Местонахождение поврежденных машин с указанием их типов и номеров, характера повреждений, времени выхода из строя и принятого по этим машинам решения (ремонт или эвакуация своими средствами, передача средствам старшего начальника, списание), фактические места проведения технического обслуживания, места дозаправки горючим и смазочными материалами, места и время пополнения боеприпасами, данные об изменении радиационной и химической обстановки, завалах и разрушениях в полосе действий батальона, где возможны застревания машин, и другие данные наносятся на рабочую карту.

Основное требование к рабочей карте заключается в ее наглядности и достоверности. Рабочая карга ведется цветными карандашами, аккуратно, с соблюдением требований наставлений и уставов.

На ПТН батальона ведется журнал учета вышедших из строя вооружения и техники, в котором отражаются более подробные сведения о местонахождении, характере повреждений, объеме подготовительных работ и работ по ремонту и эвакуации поврежденных и застрявших машин. Этот журнал может вестись на заранее подготовленных бланках или на обороте рабочей карты в виде таблицы.

Частота и направление перемещения П’ГН зависят от сложившейся обстановки и указаний начальника пункта технического наблюдения. Как правило, ПТН перемещается за боевыми порядками своего подразделения от укрытия к укрытию с таким расчетом, чтобы в полосе его наблюдения находилось по возможности большее количество боевых машин.

Данные об обстановке по танкотехническому обеспечению, накопившиеся на ПТН за день боя, 9 также сведения, поступившие от заместителей командиров рот по вооружению и начальника РЭГ (РемГ) батальона заместитель командира батальона по вооружению докладывает заместителю командира полка по вооружению или в техническую часть полка. Получив от них указания, заместитель командира батальона по вооружению организует дальнейшую работу по танкотехническому обеспечению.

Таким образом, начальник ПТН в ходе боя выполняет следующие задачи:

— поддерживает постоянную связь с командиром своего подразделения и заместителем командира полка (батальона) по вооружению;

— докладывает о местах нахождения и состоянии вышедших из строя вооружения и техники, состоянии экипажей (расчетов) или водителей (механиков-водителей), о принятых мерах по восстановлению вооружения и техники своими и приданными силами и средствами;

— ведет рабочую карту и журнал учета вышедших из строя вооружения и техники.

Наряду с выполнением этих обязанностей, начальник ПТН осуществляет постоянное руководство своими и приданными эвакуационными и ремонтными силами и средствами.

Состав и задачи ремонтно-эвакуационных групп. Для оказания технической помощи вышедших из строя в ходе боя машин, текущего их ремонта на месте или эвакуации в ближайшее укрытие организуются ремонтные группы и ремонтно-эвакуационные труппы (РЭГ) из состава подразделений технического обслуживания батальонов и ремонтной роты полка. В составе обычно выделяется одна-две подвижные танкоремонтные мастерские (машины технического обслуживания) и машина с бронетанковым имуществом, горючим и смазочными материалами, а в составе РЭГ, кроме того, танковые тягачи или БРЭМ-1. РемГ и РЭГ обеспечиваются приборами ночного видения.

Работой батальонной РЭГ (РемГ) руководит заместитель командира батальона по вооружению.

Эвакуация и ремонт вооружения и техники в ходе боя производится средствами РЭГ батальона, которая размещается за первым эшелоном. В первую очередь производится эвакуация техники из-под огня противника и с угрожаемых, участков, где возможно вклинение противника. Поврежденная техника, имеющая исправное вооружение и способная вести бой, остаётся в боевом порядке и эвакуируется только с разрешения командира батальона.

Эвакуация повреждённых танков в пределах района обороны батальона осуществляют приданные тягачи, а на СППМ бригады – бригадные эвакуационные средства.

В ходе боя РемГ (РЭГ) батальона производят ремонтные работы, восстанавливающие боеспособность машин и обеспечивающие их подвижность, а также подготовительные работы к эвакуации машин в укрытия или на СППМ бригады.

Сборный пункт повреждённых машин (СППМ) организуется распоряжением заместителя командира полка по вооружению в районах наибольшего скопления выбывших из строя машин. Начальником СППМ назначается командир ремонтной роты полка.

На СППМ проводится:

— контроль заражения машин радиоактивными, отравляющими веществами и при необходимости их дезактивация (дегазация);

— осмотр машин и определение объёма их ремонта;

— ремонт машин, которые по условиям времени и возможности могут быть отремонтированы РР полка;

— передача ремонтным частям или эвакуация подразделениям старшего начальника по службе повреждённых машин, не ремонтируемых силами и средствами своего подразделения.

Состав и задачи замыкания батальона.

— для установления причин остановок машин;

— оказания помощи экипажам в техническим обслуживании и ремонте машин и выдача им запасных частей необходимых для устранения неисправностей;

— эвакуация с путей движения, легко застрявших и неисправных машин, мешающих движению колонны в батальоне, организуется техническое замыкание.

Состав: в замыкание батальона включаются ВТО батальона и 1-2 АТМЗ. При необходимости оно усиливается средствами ремонтной роты части.

Замыкание следует в хвосте походной колонны батальона и возглавляется заместителем командира батальона по вооружению..

Боевая и другая техника, вышедшая из строя в ходе марша, останавливается на правой обочине дороги или эвакуируется в сторону. Заместитель командира роты (батальона) по вооружению, следуя с замыканием, при выходе машины из строя оценивает объём и характер ремонтных работ и принимает решение.

Если экипаж в состоянии устранить неисправность, ему выдаются запасные части и проводится инструктаж о порядке выполнения работ. При необходимости для ремонта оставляют одного или нескольких специалистов из состава замыкания батальона. Продолжительность ремонта машин замыканием на маршруте не должна превышать время до подхода колонны следующего батальона.

При наличии на маршруте теснин, переправ и других, труднопроходимых участков в эти места заблаговременно, обычно с ООД, высылаются ремонтно-эвакуационные группы из состава ремонтной роты полка.

Сборные пункты повреждённых машин намечается- в районах больших привалов и отдыха. В случае необходимости СППМ может организовываться в районах массового выхода машин из строя. СППМ развёртывается силами и средствами ремонтной роты полка.

О машинах, отставших в пути, заместитель командира роты (батальона) докладывает своему старшему начальнику и одновременно докладывает о техническом состоянии и наличии техники и вооружения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Готовность соединений и подразделений к выполнению боевых задач, выдвижению на большие расстояния различными способами в готовности к ведению боевых действий в различных направлениях как в локальных войнах и вооруженных конфликтах, так и при выполнении задач в миротворческих операциях, являются главными задачами Вооруженных Сил РФ. В современных условиях военное руководство страны особое внимание обращает на подготовку соединений, частей и подразделений, входящих в состав Вооруженных Сил РФ.

Обеспечить высокую боевую готовность ВВТ, их безотказную и безаварийную работу возможно лишь при правильной организации эксплуатации машин в различных условиях и обстановке с учетом опыта боевых действий войск в войнах и вооруженных конфликтах.

Основные обязанности по организации правильной эксплуатации ВВТ возложены на командиров частей (соединений), их заместителей по вооружению и начальников служб. Начиная с получения машин с центральных баз, заводов промышленности или заводов капитального ремонта, командиры подразделений (соединений) обязаны организовать:

— ввод объектов ВВТ в эксплуатацию;

— приведение их в установленную степень готовности к использованию и поддержание ее в течение установленного времени;

— использование по назначению;

При необходимости на завершающем этапе эксплуатации ВВТ командир части руководит прекращением эксплуатации машин и их списанием.

Для успешного решения таких задач необходимо проявление всесторонней творческой деятельности ЗКВ батальонов (рот) по танкотехническому обеспечению.

ЛИТЕРАТУРА

— Учебник «танкотехническое обеспечение», М. Воениздат 1989г.

— Учебник сержанта подразделений технического обслуживания и ремонта, г. Москва 2008г.

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

За все отвечает комбат

В последние годы мы наблюдаем череду реформ структуры Сухопутных войск в бригадном звене (ранее звено полк–дивизия). При этом практически нигде не встречаются какие-либо развернутые обоснования проводимых реформ. Странным выглядит и факт, что изменения верхних уровней армейской структуры практически не затронули батальонного звена. В статье рассматриваются пути повышения возможностей мотострелковых подразделений, частей и соединений Сухопутных войск в звене батальон–бригада. Обоснована концепция их альтернативной структуры и оснащения.

РАЗНОРОДНАЯ ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ

По опыту локальных войн управление должно быть децентрализовано в пользу тактических подразделений размером усиленная рота – усиленный батальон, состоящих не только из пехотных и бронетанковых, но и из артиллерийских и инженерных подразделений, а также подразделений тылового обеспечения. В войне с превосходящим противником чрезмерная опора на глубокий тыл вызывала бы перегруженность и уязвимость коммуникаций и практическую блокаду фронта, главным образом первого эшелона. Поэтому необходимо усилить подразделения обеспечения в батальоне.

Первоочередным фактором успеха на войне является скрытность маневра. Однако в связи с появлением на поле боя современных средств разведки наибольшим скрытно маневрирующим подразделением становится рота.

Таким образом, на современном поле боя требуются высокоавтономные ротные тактические группы, формируемые на основе мотострелковых рот. Следуя этой тенденции, батальон будет постепенно превращаться в разнородную воинскую часть, уступая место основного тактического подразделения роте. Участие командира батальона в управлении боем снизится, поэтому целесообразно увеличить количество мотострелковых рот в батальоне до четырех.

Для сохранения маневренных свойств ротных тактических групп и батальона в целом все образцы бронетехники батальона необходимо разрабатывать на единой базе.

ИНЖЕНЕРНОЕ И ТЫЛОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Современная война характерна возрастанием объема инженерно-саперных задач на уровне тактических подразделений. По опыту локальных войн подразделения в первом эшелоне часто подводило отсутствие достаточного количества инженерной техники, в особенности бульдозеров и землеройных машин, ибо нередко позиции удерживались несколько дней, за которые невозможно было подтянуть технику из тыла, но именно в этот период войска несли наибольшие потери. С массовым распространением кассетных боеприпасов эта проблема еще более обостряется. То же самое происходило и с преодолением природных и искусственных преград, так как танковых мостоукладчиков в первом эшелоне не хватало. Придание инженерных средств подразделениям под каждую задачу требует больших затрат времени, поэтому целесообразно включить саперное подразделение в состав батальона. В то же время, учитывая сложность и разнообразие инженерно-саперных средств, их эффективное применение и организация подготовки саперов требуют создания достаточно большого подразделения, состоящего из нескольких взводов: инженерно-саперного взвода, взвода минирования, взвода перевозки инженерного оборудования и боеприпасов, инженерно-технического взвода, инженерно-дорожного взвода.

В инженерно-саперный взвод целесообразно включить отделение разминирования, отделение управляемых мин, инженерно-саперное отделение общего назначения. Взвод необходим для создания управляемых минно-взрывных заграждений (совместно со взводом минирования), ведения инженерной разведки и проделывания проходов в заграждениях противника. Он должен быть оснащен средствами разминирования (включая машины дистанционного разминирования), минно-взрывными и другими средствами. Взвод должен заниматься и обучением военнослужащих обычных мотострелковых подразделений основам минно-взрывного дела в отношении установки и обезвреживания всех видов минно-взрывных средств.

Взвод минирования должен быть оснащен минными заградителями и средствами дистанционного минирования на базе основной техники батальона. Взвод необходим для создания минно-взрывных заграждений, которые (по опыту локальных войн) для обороняющейся стороны являются одним из основных средств поражения противника.

Взвод перевозки должен быть оснащен тралами и другим навесным оборудованием для танков и БМП, грузовыми машинами и машинами с подъемным оборудованием. Эти машины могли бы применяться и для других транспортных и погрузочно-разгрузочных задач, прежде всего для подвоза боеприпасов.

В инженерно-технический взвод целесообразно включить отделение полевого водоснабжения, отделения полевого электроснабжения, отделение землеройных машин (две землеройные машины). Обеспечение личного состава водой зачастую становится значительной проблемой на войне. Характерно, что в Чечне в засады часто попадали именно колонны, перевозящие воду, так как они вынуждены были совершать регулярные рейсы к месту добычи и очистки воды. Наличие инженерно-технического взвода значительно повысит автономность и возможности батальона по созданию оборонительных и иных сооружений.

В инженерно-дорожный взвод целесообразно включить отделение танковых мостоукладчиков с двумя танковыми мостоукладчиками либо отделение легких сборных мостов (для легких колесных батальонов), отделение разграждения (оснащенное путепрокладчиком и машиной инженерного разграждения). С такой техникой батальон сможет во многих случаях действовать на сложной местности и в условиях заграждений без дополнительного инженерного усиления.

Учитывая тесную взаимосвязь инженерных задач и задач по устройству тыла, целесообразно, чтобы инженерные подразделения были подчинены начальнику тыла батальона. Ему же будут подчинены взвод обеспечения, ремонтно-эвакуационный и медицинский взводы. Логично в таком случае создать единую роту инженерного и тылового обеспечения. В то же время, учитывая связь задач разведки и инженерно-саперного взвода, а также взвода минирования, их целесообразно передать в разведывательное подразделение батальона.

Медицинский взвод должен быть оптимизирован больше для эвакуации раненых и больных в тыл, нежели для их лечения. Главным показателем его работы должно стать время от поступления информации о ранении военнослужащего до времени передачи этого военнослужащего в полевой госпиталь.

Поскольку численность личного состава и количество разнообразной техники и вооружения в батальоне увеличится, то и возможности взвода обеспечения должны быть расширены. В частности, взвод должен обладать двойным комплектом батальонного продовольственного пункта, что позволит организовать продовольственное обеспечение при выдвижении батальона двумя походными колоннами или двумя воинскими эшелонами. Должны быть значительно повышены возможности по подвозу горюче-смазочных материалов. Функцию подвоза боеприпасов целесообразно передать взводу перевозки инженерного оборудования и боеприпасов.

Характерные для современных войн повышение скоротечности и уменьшение масштабов локализации боев требуют принятия самостоятельных решений на все более низких уровнях управления. Понятно, что степени самостоятельности решений должен соответствовать уровень информированности. Это заставляет задуматься о создании в батальоне разведроты. Ее состав может быть следующий: снайперско-рекогносцировочный взвод, взвод разведывательных машин, взвод беспилотных летательных аппаратов, взвод специального назначения, инженерно-саперный взвод, взвод минирования.

Взвод разведывательных машин может включать несколько (3–6) бронированных машин на базе основной техники батальона, оснащенных комплексами технических средств разведки: оптической, тепловой (инфракрасной), сейсмоакустической, радиолокационной, координатной радиотехнической. Основной задачей взвода будет выдача точных координат целей для организации огневого поражения противника. Таким образом, эти машины будут выполнять функцию подвижных передовых наблюдательных пунктов.

Во взводе БПЛА необходимо наличие не менее четырех БПЛА со временем полета не менее двух часов и гарантированным радиусом действия не менее 15 км при возможности управления ими с пункта управления на марше.

Взвод специального назначения необходим для проведения разведывательных, штурмовых и специальных действий, организации засад, налетов и вылазок. Роль этих задач по опыту локальных войн многократно возросла, и специализированное на них подразделение в батальоне необходимо.

В современной войне значительно возросла роль артиллерийских средств огневой поддержки. В то же время обеспеченность мотострелковых батальонов поддержкой артиллерийских дивизионов при переходе к бригадной структуре снизилась (из-за «выпадения» артиллерии уровня дивизии), а значит, необходимо усилить артиллерийскую составляющую самого мотострелкового батальона. Целесообразно в батальоне вместо транспортируемых и переносных минометов иметь однотипные САУ калибра 120 мм. В связи с широким кругом одновременно выполняемых задач различного масштаба в артиллерийскую батарею батальона следует включить два взвода по четыре САУ. Такая организация позволит (при необходимости) вести огонь полувзводами (по две САУ). Отсутствие легких минометов компенсируется высокой мобильностью и готовностью к открытию огня, а унификация калибра улучшит управление огнем и снабжение боеприпасами.

Учитывая исключительно высокую оценку эффективности применения тяжелых огнеметных систем (ТОС) целесообразно включить в артиллерийскую батарею четыре машины, сведенные во взвод. Относить ТОС к бригадной артиллерии нецелесообразно из-за недостаточной дальности огня.

Для эффективного контроля стрельбы может быть недостаточно возможностей наземных корректировщиков и даже БПЛА, использование которых может быть исключено при сильной ПВО противника. Поэтому необходимо оснастить батарею радиолокационными (в качестве основных) и звуковыми (в качестве дублирующих) средствами артиллерийской разведки и контроля стрельбы. Эти средства должны обеспечивать разведку и контроль результатов стрельбы на дальности до 15–20 км. Таким образом, необходим взвод артиллерийской разведки, включающий (по крайней мере) отделение радиолокационной разведки и отделение звуковой разведки.

СВЯЗЬ И УПРАВЛЕНИЕ

В военное время в батальоне необходимо будет развернуть несколько подсистем связи и управления (командира, начальника артиллерии, начальника тыла, начальника ПВО, начальника разведки). Целесообразно поручить развертывание и поддержание этих подсистем не разрозненным подразделениям в составе соответствующих рот, а единой структуре – роте связи и управления. В состав роты связи и управления помимо взвода управления и взвода связи следует включить взвод охраны, чтобы не отвлекать мотострелковые и другие подразделения от их основных задач.

Одной из главных задач взвода управления будет обеспечение работы средств автоматизированной системы управления войсками (АСУВ) и сопряженной с ней системы навигационно-топогеодезического обеспечения. Целесообразно в состав взвода включить отделение обслуживания АСУВ, отделение топогеодезического и навигационного обеспечения, а также отделения машин управления. Первые два отделения, разумеется, должны комплектоваться не обычными солдатами, а техническими специалистами с соответствующим образованием (желательно высшим).

Взвод связи должен быть оснащен современными цифровыми автоматическими телефонными станциями для защищенной телефонной сети на несколько десятков абонентов, комплектом переносных ранцевых радиостанций, комплектами оборудования для подключения к опорным сетям через проводные, спутниковые, радиорелейные и другие каналы связи, средствами диагностики и ремонта и другим оборудованием.

Помимо радиосети на уровне батальона может быть необходимо развертывание абонентской сети защищенной связи с возможностью интеграции в сети связи более высоких уровней. Для ее организации необходимы две компактные цифровые мини-АТС (основная и дублирующая) емкостью до 64 абонентов.

Специализированный взвод охраны предназначен прежде всего для охраны командного пункта батальона. Взвод охраны не предназначен для маневренных действий и может быть более «тяжелым», чем мотострелковый. В состав его вооружения целесообразно включить крупнокалиберные станковые пулеметы, а также технические средства охраны. Взвод охраны может включать следующие отделения: два-три патрульно-караульных, техническое, пулеметное.

Итак, в состав перспективного батальона войдут:

– четыре мотострелковые роты (по три бронетанковых и три мотострелковых взвода);

– разведывательная рота (снайперско-рекогносцировочный взвод, взвод разведывательных машин, взвод беспилотных летательных аппаратов, взвод специального назначения, инженерно-саперный взвод, взвод минирования);

– артиллерийская батарея (два взвода САУ, взвод ТОС, взвод самоходных ПТРК, взвод артиллерийской разведки);

– рота ПВО (два взвода ЗРПК, два взвода ПЗРК);

– рота инженерного и тылового обеспечения (инженерно-технический взвод, инженерно-дорожный взвод, взвод перевозки инженерного оборудования и боеприпасов, взвод обеспечения, ремонтно-эвакуационный взвод, медицинский взвод);

– рота управления и связи (взвод управления, взвод связи, взвод охраны).

Численность такого батальона составит около 800 человек. В «тяжелом» батальоне на вооружении будут состоять не менее 28 БМП, 24 танка, 4 самоходных ПТРК, 8 САУ калибра 120 мм и 4 ТОС. Для организации ПВО в батальоне будут 8 ЗРПК и 8 ПЗРК, а также более 50 автоматических пушек на БМП и более 50 многоцелевых ПТРК на танках и БМП.

Батальон сможет собственными средствами вести разведку в оптическом, инфракрасном, радиолокационном, звуковом диапазоне на дальности не менее 15 км, а автоматизированная система управления обеспечит автоматизированную выдачу целеуказаний и подготовку к стрельбе. Благодаря собственным средствам инженерного и тылового обеспечения такой батальон сможет длительное время действовать без средств усиления в отрыве от основных сил.

СКОЛЬКО БАТАЛЬОНОВ ДОЛЖНО БЫТЬ В БРИГАДЕ?

Переход к бригадной структуре позволил избавиться от излишнего количества управленческих звеньев что, безусловно, является прогрессивным шагом. Однако непонятно, почему количество мотострелковых и танковых батальонов в таком соединении (части) не увеличилось по сравнению с прежней структурой полка. В большой войне недостаточные возможности бригады потребуют создания промежуточного уровня управления между ними и оперативными командованиями, то есть воссоздания дивизий под новой вывеской.

Для устранения этого недостатка количество мотострелковых батальонов в бригаде должно быть увеличено до количества, промежуточного между полком и дивизией. При нынешних батальонах это, конечно, слишком усложнило бы управление, но в структуре с перспективными батальонами повышенной самостоятельности эта проблема решаема.

Для повышения маневренных возможностей бригады, все бронированные и небронированные машины в ней должны быть унифицированы по колее. Установки самоходной артиллерии, машины подразделений тылового обеспечения и другая техника в тяжелых и легких гусеничных бригадах должна быть на гусеничной базе, а в легких колесных бригадах – на колесной базе (например, на грузовых автомобилях, бронеавтомобилях и бронетранспортерах). На мой взгляд, оптимальным было бы включить в состав «тяжелой» бригады пять «тяжелых» мотострелковых батальонов (как универсальное средство) и один танковый (больше не нужно, так как мотострелковые батальоны и без того будут наполовину танковыми). В состав «легкой бригады» – шесть легких батальонов на одном типе техники. Мы получили бы три типа бригад для действий преимущественно на соответствующих типах местности: «тяжелые» – для открытой местности, «легкие колесные» – для населенных пунктов и «легкие гусеничные» – для труднопроходимой местности.

В современной войне результативное дистанционное огневое поражение противника является практически необходимой основой для активных действий общевойсковых группировок. В большой войне Сухопутные войска не могут в полной мере рассчитывать на поддержку своей авиации, так как она будет либо уничтожена, либо будет выполнять задачи по ПВО и нанесению ударов по объектам в оперативной глубине противника. Вся тяжесть ответственности за огневое поражение противника в интересах Сухопутных войск ляжет на артиллерию. Поэтому необходимо, не делая ложных выводов из опыта войн в условиях господства в воздухе, значительно усилить и артиллерийскую составляющую в бригаде.

Артиллерийский дивизион должен штатно включать мотострелковую роту (для наземной обороны позиций) и роту ПВО. Необходима артиллерийскому дивизиону и рота саперов (с техникой для строительства укрытий и для устройства дорог). При нахождении в лесу одной из самых необходимых вещей в артиллерии является бензопила. Основные же огневые средства дивизионов в современных условиях, требующих децентрализованных действий, целесообразно структурировать в две батареи по два взвода по четыре установки каждый. Причем должны быть и штатные полувзвода по две установки, что позволит максимально гибко организовать огневую поддержку мотострелковых подразделений.

Кроме того, в бригаде должны быть следующие батальоны (дивизионы): разведки и РЭБ, ПВО стационарных объектов, ПВО подвижных объектов, инженерно-саперный и штабной. Под штабным батальоном я понимаю подразделение связи и управления с собственными инженерными и другими средствами, способное самостоятельно обеспечить развертывание, работу, охрану и оборону (а отчасти и ПВО) основного и запасного командных пунктов и узлов связи бригадного уровня. Такая бригада по структуре стала бы ближе к проверенным войной структурам группировок наших войск, действовавшим в Чечне, но с учетом возможности войны с равным или превосходящим противником.

Необходимо в бригаде и подразделение многоцелевых вертолетов. Вертолеты в современной войне нужны подразделениям разведки, РЭБ, инженерно-саперных войск, могут использоваться для высадки мотострелковых подразделений в тактических десантах и решения многих других задач. Отсутствие многоцелевых вертолетов на уровне бригады крайне затруднит координацию с ними, однако техническое обслуживание и ремонт бригадных вертолетов необходимо организовать на уровне технических служб оперативных и оперативно-стратегических командований.

По опыту локальных войн инженерно-саперное обеспечение войск должно быть усилено на всех структурных уровнях. Инженерно-саперный батальон, на основе которого будут формироваться группы устройства заграждений, часто ведущие практически самостоятельно боевые действия, должен состоять не только из саперов, но и из пехоты с противотанковыми и зенитными средствами, иметь технику повышенной проходимости. Как для использования различных зажигательных и дымовых средств, так и для борьбы с ними целесообразно включить в саперный батальон и роту РХБЗ.

Задачи РЭБ зачастую неотделимы от задач разведки и поэтому должны быть сосредоточены в единой структуре, батальоне технической разведки и РЭБ. В батальон целесообразно включить две-три роты БПЛА, роту радиолокационной и звукометрической артиллерийской разведки, роту радиотехнической разведки и РЭБ, роту разведывательных машин, роты боевого и тылового обеспечения (ПВО, инженерно-тыловая, наземной обороны). Необходимость в нескольких ротах БПЛА обусловлена необходимостью большого количества БПЛА не менее чем двух типов.

По опыту локальных войн главная тяжесть борьбы с диверсантами лежит на командованиях уровня бригад. Необходимы бригадам и собственные разведывательно-диверсионные отряды, поэтому именно на уровне бригады должен быть специальный батальон, объединяющий в себе функции разведывательно-диверсионных подразделений с функциями борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника. В составе батальона необходим и отдел контрразведки и антитеррора с несколькими оперативными работниками.

Для координации действий батальона технической разведки и специального батальона требуется начальник разведки в статусе заместителя командира бригады, у которого должен быть свой малый штаб планирования разведывательных операций и обработки разведданных.

НЕ ПУТАТЬ КОМАНДИРА С МЕНЕДЖЕРОМ

Разумеется, при такой структуре бригада не должна быть воинской частью (административно-хозяйственной единицей). Штаб бригады должен быть сосредоточен на руководстве боем, а не на решении административно-хозяйственных задач. Таким образом, бригада должна быть соединением, а батальон – воинской частью.

Даже тыловые подразделения в структуру на уровне бригады включать нецелесообразно. Кроме того, наличие бригадных тыловых служб приведет к размещению крупных стационарных складов в полосе ближе 30 км от фронта, что при применении противником современной артиллерии (не говоря уже о ракетных комплексах) означает их заведомое уничтожение. Задачи снабжения должны решаться напрямую между батальонами и тыловыми службами оперативно-стратегических (а в военное время оперативных) командований. В такой организации тыла не будет ничего сверхъестественного, если автоматизировать и оптимизировать управление тылом на верхних уровнях, а именно:

– создать и внедрить в работу тыловых служб единый классификатор предметов снабжения;

– автоматизировать управление военной логистикой, внедрив штрих-кодирование и автоматизированное отслеживание движения предметов снабжения и их партий, что в гражданской логистике стало уже абсолютным правилом;

– исключить обратные грузовые потоки, в частности сделать правилом передачу заменяемых неприкосновенных запасов на текущее снабжение той же части вместо бессмысленной сдачи на вышестоящий склад;

– внедрить единую систему автоматизированного управления транспортными потоками тыловых служб, интегрированную с ГЛОНАСС;

– уже в мирное время подготовить к развертыванию разветвленную сеть складов, ремонтных баз, госпиталей и других элементов тыла оперативных командований; отработать их взаимодействие напрямую с тыловыми службами батальонов (дивизионов).

На уровне бригады не может быть и полноценных технических служб. Вопросы технического обслуживания и ремонта должны решаться заместителями по вооружению командиров батальонов (дивизионов) напрямую с техническими службами оперативных (оперативно-стратегических) командований. Таким образом, будет устранен и ненужный передаточный уровень заместителей командиров бригад по вооружению.

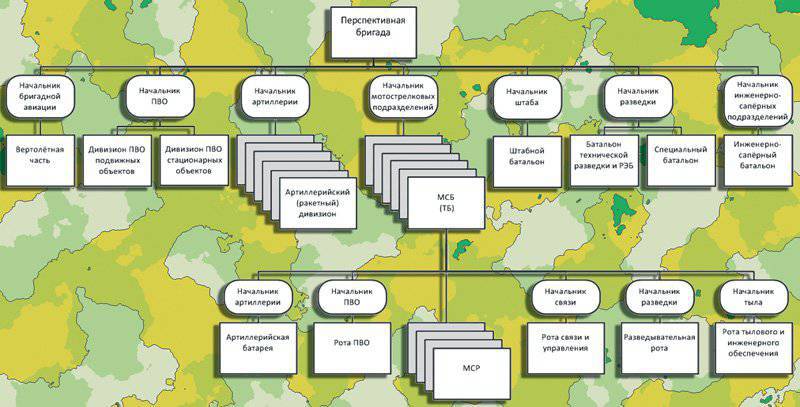

Командир бригады должен отвечать прежде всего за боевые действия, а не за повседневную деятельность войск. Поэтому ему нужны заместители не чисто функциональные (по воспитательной работе, по вооружению), а линейно-функциональные: начальник штаба, начальник мотострелковых подразделений, начальник артиллерии, начальник ПВО, начальник разведки, начальник инженерно-саперных подразделений, начальник бригадной авиации. Наличие мощного штаба бригады позволит выделить каждому из данных начальников специализированную группу планирования (малый штаб). Малый штаб должен будет взять на себя планирование действий батальонов (дивизионов), подчиненных соответствующему начальнику. Таким образом, в структуре бригады выделятся четыре нештатные группы (мотострелковая, артиллерийская, разведывательная, ПВО), что фактически уменьшит количество объектов управления у основного штаба бригады до семи.