чем занимается наука сейчас

Новости

Наука России в 10 цифрах

Численность учёных в России сопоставима с населением крупного города. Кто они, чем заняты, что о них думают в обществе, и как наука изменилась за последние 20 лет, — IQ.HSE рассказывает на основе данных Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Сколько в стране учёных?

В России свыше 348 тысяч исследователей. За 20 лет (2000–2019) их стало меньше в 1,2 раза — в 2000 году было почти 426 тысяч.

Всего — с учётом техников, вспомогательного персонала и прочих лиц — в отечественной сфере исследований и разработок трудится 682,5 тыс. человек — в 1,3 раза меньше, чем в 2000 году (887,7 тыс.).

Несмотря на сокращение персонала, РФ остается одним из мировых лидер ов по абсолютным масштабам занятости в науке, уступая только Китаю, США и Японии.

Персонал, занятый исследованиями и разработками в России (человек, 2000–2019 гг.)

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Где работают исследователи?

За 20 лет в России почти в 1,6 раза увеличилось число промышленных предприятий, имеющих научные подразделения: с 284 в 2000 году до 450 в 2019-м. С 33 до 44 выросло количество опытных заводов. Но в основном исследования выполняются в научно-исследовательских институтах (НИИ), конструкторских организациях и вузах.

Число НИИ заметно сократилось: с 2686 (2000 год) до 1618 (2019 год).

Свыше трети организаций, выполнявших исследования и разработки, расположены в Центральном федеральном округе, здесь же работает половина научных кадров страны.

Организации, выполнявшие исследования и разработки в России (2000–2019 гг.)

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Кто занимается наукой?

Около 29% исследователей (99,9 тыс. человек) имеют учёную степень. Каждый пятый (21,6% или 75,1 тыс. чел.) — кандидат наук, 7,1% (24,8 тыс. чел.) — доктора наук.

Средний возраст докторов наук в России 64 года, кандидатов наук — 51, учёных без степени — 43.

Структура исследователей по возрастным группам в России (2019 г.)

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Гендерный вопрос решен в пользу мужчин: 61% среди исследователей, в том числе больше половины (58%) кандидатов и 73% докторов наук.

Численность женщин, имеющих учёную степень, растёт, в отличие от общей численности исследовательниц. В 2010-м последних в России было 153,9 тыс., а в 2018-м уже 136,4 тысячи. Тогда же — в 2018 году — по удельному весу женщин в численности учёных Россия занимала 25-е место из 55-ти стран. Примерно на равных с Беларусью, Испанией и Великобританией.

Что изучают?

Вне зависимости от гендерной принадлежности большинство исследователей — около 21,4 тыс. человек или 61,4% (2019 год) — представлены в области технических наук.

На втором месте — 79,3 тыс. (22,8%) естественные дисциплины. На третьем — 19,5 тыс. (5,6%) — общественные. Медицинское направление развивают 14,4 тыс. учёных (4,1%). Гуманитарные — 11,7 тыс. (3,4%). Меньше всего — 9,5 тыс. (2,7%) занятых в сельскохозяйственной сфере.

Распределение российских исследователей по областям науки (%, 2018 г.)

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Сколько это стоит?

Основную часть внутренних затрат на исследования и разработки в России «забирают» технические науки. На них расходуется более 70% средств, ситуация не меняется многие годы.

Второе место (17,6%) у естественных наук. Суммарная доля остальных не превышает 10% (за исключением 2018 года). Наименьший объем затрат связан с исследованиями и разработками в сфере гуманитарных (1,5%) и сельскохозяйственных (1,7%) наук.

В целом в 2019 году объем внутренних затрат достиг 1134,8 млрд рублей и вырос с 2010 года на 13,4% (в постоянных ценах). В соответствующем международном рейтинге Россия девятая после США, Китая, Японии, Германии, Республики Корея, Франции, Индии, Великобритании.

Внутренние затраты на исследования и разработки в России по областям науки (%, 2005–2018)

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Кто платит?

66,3% внутренних затрат на исследования и разработки финансирует государство, в основном из федерального бюджета. В 2010 году вклад был весомее — 70,3%.

Доля вложений в науку из предпринимательского сектора за этот период наоборот увеличилась: с 25,5% в 2010 году до 30,2% в 2019-м. Незначительный объем иностранных инвестиций стал ещё меньше: 2,4% против 3,5%.

В топ-10 государств-лидеров по общему объему финансирования науки российский масштаб участия государства сопоставим с Индией. В остальных доминирует бизнес — от 54,8% в Великобритании до 80,3% на Тайване.

Внутренние затраты на исследования и разработки в России по источникам финансирования (%, 2010–2019 гг.)

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Как внедряются научные разработки?

За последнее десятилетие в производство внедрены разработки лишь 20% исследовательских организаций. В 2018 году реализовано около 17 тыс. технологических инновационных проектов, в 1,2 раза меньше, чем в 2015-м.

Чаще других (30% от общего числа проектов) в реальный сектор экономики внедряются разработки ученых Москвы. На втором месте Мордовия, на третьем Санкт-Петербург. В десятке лидер ов (совокупно 20%) Ставропольский край, Республика Татарстан, Ростовская, Нижегородская, Московская, Новосибирская и Свердловская области.

Регионы-лидеры по количеству реализованных технологических инновационных проектов по разработкам научных организаций (2018 г.)

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Что в международных рейтингах?

За 11 лет с 2009 года удельный вес России в общемировом количестве цитирований увеличился 1,75 раза в Web of Science и в 2,02 раза в Scopus. Однако на работы российских авторов ссылаются существенно реже, чем в среднем по миру.

За то же время значительно выросло количество статей авторов из России в научных журналах, индексируемых Web of Science (в 1,9 раза) и Scopus (в 2,28 раза), но на позиции страны в мировых рейтингах это почти не повлияло.

В 2019-м, как и в 2009-м, в рейтинге стран по числу статей, индексируемых в Web of Science, Россия занимала 14-е место (63 251 статья). В Scopus — поднялась на две ступени до 12-й позиции (73 496 статей). Отставание от лидирующего Китая в обоих случаях — более чем в семь раз!

Топ-5 стран по числу статей в научных журналах, индексируемых в Web of Science и в Scopus (по состоянию на 4 сентября 2020 г.)

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

За кем будущее?

В 2019 году в России было 84,3 тысячи аспирантов, в 1,8 раза меньше, чем 10 лет назад. Научные кадры готовят около 1,2 тысяч организаций (как правило, НИИ и вузы), по сравнению с 2013 годом их количество сократилось на 23,8%. Основные причины потерь в обоих случаях — демографический спад и реформа аспирантуры.

С 2010 года уменьшилось число поступающих (с 24,9 тыс. до 5,6 тыс.) и выпускников (с 33,8 тыс. до 15,4 тыс. человек). Снизилась эффективность аспирантуры. К примеру, в вузах, доля аспирантов, выпустившихся с защитой кандидатской диссертации упала с 30,3% до 10,4%.

Аспиранты-мужчины в основном выбирают информатику и вычислительную технику и экономику и управление. Самые популярные направления у женщин — клиническая медицина, образование и педагогические науки.

Показатели деятельности российской аспирантуры (тыс. чел., 2010–2019 гг.)

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Что думают в обществе?

В 2014 году, по опросу ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, каждый четвёртый взрослый россиянин не следил за новостями из мира науки, считая её для себя слишком сложной. Через пять лет — в 2019-м — таких стало уже 31%. Однако оценка роли науки изменилась в лучшую сторону, особенно на контрасте с реформенными 1990-ми.

К примеру, тогда (в 1996 году) 67% населения считало, что значение науки уменьшается. Сейчас (2019) абсолютное большинство — 86% — уверено, что, наоборот, растёт.

Учёные в представлении россиян — это увлеченные и «слегка чудаковатые» люди, помогающие решать трудные задачи на благо человечества.

Представления жителей России об ученых (%, суммарная доля ответивших «полностью согласны» и «скорее согласны», россияне 18–65 лет, 2019 г.)

Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Больше половины (54% граждан), примеряя роль учёных на себя, полагают их работу скучной, однако для своих детей научную карьеру многие считают привлекательной. Занятия наукой — в списке самых популярных профессий: в 2019 году 62% россиян были бы рады, если их ребёнок сделает такой выбор, в 2003 году таковых было гораздо меньше — 32%. Для сравнения в США — 80%, в Израиле — 77%, в Китае — 36%.

11 новейших областей науки, о которых важно знать

Было время, когда науку можно было разбить на обширные и относительно понятные дисциплины — биологию, химию, физику, астрономию. Но сегодня каждая область становится всё более специализированной и при этом тесно связанной с другими дисциплинами, что приводит к появлению совершенно новых отраслей науки. Предлагаем вам подборку из 11-ти новейших научных направлений, активно развивающихся в 21-м веке.

1. Нейропаразитология

Если вы знаете о токсоплазмах, в основном живущих в представителях семейства кошачьих, но способных обитать и в других теплокровных, в том числе в людях и крысах, то вы знаете и о нейропаразитологии. Тот факт, что у этих жутких паразитов есть теперь своя собственная научная дисциплина, показывает, насколько они распространены в природе.

Микропаразиты обычно изменяют поведение носителя в соответствии с нуждами своей репродуктивной стратегии. Часто в процессе участвует и третья сторона. Например, Euhaplorchis californiensis заставляет рыб выпрыгивать из воды, чтобы болотные птицы могли поймать их и съесть. Волосяные черви живут внутри кузнечиков, и когда настаёт время покинуть своих носителей, они выпускают в кровь насекомых целый коктейль из химических веществ, вынуждающий кузнечиков покончить жизнь самоубийством, прыгнув в воду. А волосяные черви спокойно уплывают от мёртвых «хозяев».

2. Квантовая биология

Физикам уже более ста лет известно о квантовых эффектах, например, способности квантов исчезать в одном месте и появляться в другом, или же находиться в двух местах одновременно. Однако поразительные свойства квантовой механики применимы не только в физике, но и в биологии.

Лучший пример квантовой биологии — фотосинтез: растения и некоторые бактерии используют энергию солнечного света, чтобы построить нужные им молекулы. Оказывается, фотосинтез на самом деле опирается на поразительное явление — маленькие массы энергии «изучают» все возможные пути для самоприменения, а затем «выбирают» самый эффективный. Возможно, навигация птиц, мутации ДНК и даже наше обоняние так или иначе опираются на квантовые эффекты. Хотя эта область науки пока весьма умозрительна и спорна, учёные считают, что однажды почерпнутые из квантовой биологии идеи могут привести к созданию новых лекарств и биомиметических систем (биомиметрика — ещё одна новая научная область, где биологические системы и структуры используются для создания новых материалов и устройств).

3. Экзометеорология

Наряду с экзоокеанографами и экзогеологами, экзометеорологи заинтересованы в изучении природных процессов, происходящих на других планетах. Теперь, когда благодаря мощным телескопам стало возможно изучать внутренние процессы на близлежащих планетах и спутниках, экзометеорологи могут следить за их атмосферными и погодными условиями. Юпитер и Сатурн со своими невероятными масштабами погодных явлений — первые кандидаты для исследований, так же как и Марс с регулярными пылевыми бурями.

Экзометеорологи изучают даже планеты за пределами нашей Солнечной системы. И что интересно, именно они могут в итоге найти признаки внеземной жизни на экзопланетах путём обнаружения в атмосфере органических следов или повышенного уровня углекислого газа — признака индустриальной цивилизации.

4. Нутригеномика

Нутригеномика — это изучение сложных взаимосвязей между пищей и экспрессией генома. Учёные, работающие в этой области, стремятся к пониманию роли генетических вариаций и диетических реакций на то, как именно питательные вещества влияют на геном.

Еда действительно оказывает огромное влияние на здоровье — и начинается всё в буквальном смысле на молекулярном уровне. Нутригеномика работает в обоих направлениях: изучает, как именно наш геном влияет на гастрономические предпочтения, и наоборот. Основной целью дисциплины является создание персонализированного питания — это нужно для того, чтобы наша еда идеально подходила нашему уникальному набору генов.

5. Клиодинамика

Клиодинамика — это дисциплина, сочетающая в себе историческую макросоциологию, экономическую историю (клиометрику), математическое моделирование долгосрочных социальных процессов, а также систематизацию и анализ исторических данных.

Название происходит от имени греческой музы истории и поэзии Клио. Проще говоря, клиодинамика — это попытка предугадать и описать широкие социальные связи истории — и для изучения прошлого, и как потенциальный способ предсказать будущее, например, для прогнозов социальных волнений.

6. Синтетическая биология

Синтетическая биология — это проектирование и строительство новых биологических частей, устройств и систем. Она также включает в себя модернизацию существующих биологических систем для бесконечного количества полезных применений.

Крейг Вентер, один из ведущих специалистов в этой области, заявил в 2008-м году, что он воссоздал весь геном бактерии путем склеивания её химических компонентов. Два года спустя его команда создала «синтетическую жизнь» — молекулы ДНК, созданные при помощи цифрового кода, а затем напечатанные на 3D-принтере и внедрённые в живую бактерию.

В дальнейшем биологи намерены анализировать различные типы генома для создания полезных организмов для внедрения в тело и биороботов, которые смогут производить химические вещества — биотопливо — с нуля. Есть также идея создать борющуюся с загрязнениями искусственную бактерию или вакцины для лечения серьёзных болезней. Потенциал у этой научной дисциплины просто огромный.

7. Рекомбинантная меметика

Эта область науки только зарождается, однако уже сейчас ясно, что это только вопрос времени — рано или поздно учёные получат лучшее понимание всей человеческой ноосферы (совокупности всей известной людям информации) и того, как распространение информации влияет на практически все аспекты человеческой жизни.

Подобно рекомбинантной ДНК, где различные генетические последовательности собираются вместе, чтобы создать нечто новое, рекомбинантная меметика изучает, каким образом мемы — идеи, передающиеся от человека к человеку — могут быть скорректированы и объединены с другими мемами и мемеплексами — устоявшимися комплексами взаимосвязанных мемов. Это может оказаться полезным в «социально-терапевтических» целях, например, борьбы с распространением радикальных и экстремистских идеологий.

8. Вычислительная социология

Как и клиодинамика, вычислительная социология занимается изучением социальных явлений и тенденций. Центральное место в этой дисциплине занимает использование компьютеров и связанных с ними технологий обработки информации. Конечно, эта дисциплина получила развитие только с появлением компьютеров и повсеместным распространением интернета.

Особое внимание в этой дисциплине уделяется огромным потокам информации из нашей повседневной жизни, например, письмам по электронной почте, телефонным звонкам, постам в социальных сетях, покупкам по кредитной карте, запросам в поисковиках и так далее. Примерами работ может послужить исследование структуры социальных сетей и того, как через них распространяется информация, или же как в интернете возникают интимные отношения.

9. Когнитивная экономика

Как правило, экономика не связана с традиционными научными дисциплинами, но это может измениться из-за тесного взаимодействия всех научных отраслей. Эту дисциплину часто путают с поведенческой экономикой (изучением нашего поведения в контексте экономических решений). Когнитивная же экономика — это наука о том, как мы думаем. Ли Колдуэлл, автор блога об этой дисциплине, пишет о ней:

«Когнитивная (или финансовая) экономика… обращает внимание на то, что на самом деле происходит в разуме человека, когда он делает выбор. Что представляет собой внутренняя структура принятия решения, что на это влияет, какую информацию в этот момент воспринимает разум и как она обрабатывается, какие у человека внутренние формы предпочтения и, в конечном счете, как все эти процессы находят отражение в поведении?».

Иными словами, учёные начинают свои исследования на низшем, упрощённом уровне, и формируют микромодели принципов принятия решений для разработки модели масштабного экономического поведения. Часто эта научная дисциплина взаимодействует со смежными областями, например, вычислительной экономикой или когнитивной наукой.

10. Пластиковая электроника

Обычно электроника связана с инертными и неорганическими проводниками и полупроводниками вроде меди и кремния. Но новая отрасль электроники использует проводящие полимеры и проводящие небольшие молекулы, основой которых является углерод. Органическая электроника включает в себя разработку, синтез и обработку функциональных органических и неорганических материалов наряду с развитием передовых микро- и нанотехнологий.

По правде говоря, это не такая уж и новая отрасль науки, первые разработки были сделаны ещё в 1970-х годах. Однако свести все наработанные данные воедино получилось только недавно, в частности, за счёт нанотехнологической революции. Благодаря органической электронике у нас скоро могут появиться органические солнечные батареи, самоорганизующиеся монослои в электронных устройствах и органические протезы, которые в перспективе смогут заменить человеку повреждённые конечности: в будущем так называемые киборги, вполне возможно, будут состоять в большей степени из органики, чем из синтетических частей.

11. Вычислительная биология

Если вам одинаково нравятся математика и биология, то эта дисциплина как раз для вас. Вычислительная биология стремится понять биологические процессы посредством языка математики. Это в равной степени используется и для других количественных систем, например, физики и информатики. Учёные из Университета Оттавы объясняют, как это стало возможным:

«По мере развития биологического приборостроения и лёгкому доступу к вычислительным мощностям, биологии как таковой приходится оперировать всё большим количеством данным, а скорость получаемых знаний при этом только растёт. Таким образом, осмысление данных теперь требует вычислительного подхода. В то же время, с точки зрения физиков и математиков, биология доросла до такого уровня, когда теоретические модели биологических механизмов могут быть проверены экспериментально. Это и привело к развитию вычислительной биологии.»

Ученые, работающие в этой области, анализируют и измеряют всё, начиная от молекул и заканчивая экосистемами.

Что такое наука — ее виды и функции, признаки научного подхода

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Наука – это добывание истины, процесс трудный, кропотливый и одновременно интересный, захватывающий.

Научная сфера – одна из тех, где творческий потенциал человека раскрывается по максимуму: итогом этой деятельности становится внутреннее развитие самого исследователя и обогащение мира новым открытием.

Посвятивший себя и свою жизнь науке, точно знает, что живет не зря. Поэтому сегодня мы рассмотрим, что это такое, зачем нужно (функции науки), ее виды и то, какой подход можно считать научным.

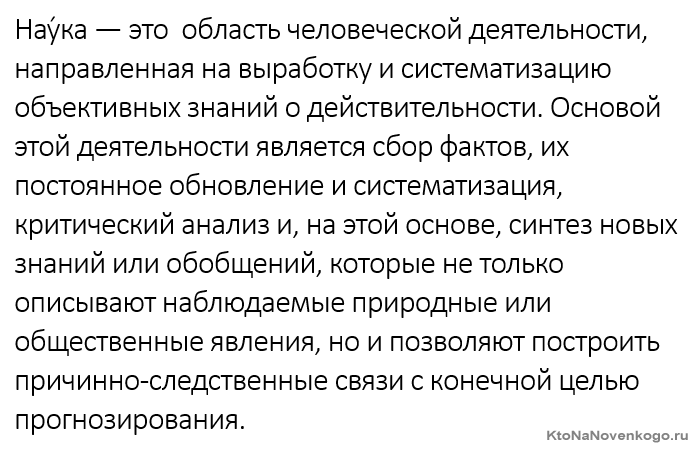

Наука — что это

Термин «наука» произошел от славянского слова «укъ», что значит учение.

В привычном понимании наука – это человеческая деятельность, направленная на познание окружающего мира, выражающееся в сборе и систематизации полученной информации.

Отсюда следует вывод, что именно знания представляют собой цель, средство и продукт науки. Добываются знания путем выдвижения гипотез и теорий, которые проверяются на предмет их истинности и ложности.

Еще одно определение науки звучит следующим образом:

наука – это постоянно развивающаяся совокупность результатов интеллектуального труда, полученных в рамках отдельных научных направлений или отраслей.

Интересно, что наука в широком смысле сама является предметом для изучения: этим занимается Науковедение.

Первые научные труды появились примерно 5 тысяч лет назад в тот момент, когда люди придумали письменность. То есть получили возможность сохранять знания, анализировать и передавать их другим.

Фактография, в свою очередь, породила историю. Дальнейший интерес человека к звездам, животным, устройству механизмов, явлениям природы способствовал появлению биологии, математики, астрономии и других научных течений, которые стали различать только после XVII века нашей эры.

До этого современные научные отрасли назывались писанием, ремеслом и другими примитивными словами.

Антиподом данного термина является псевдонаука – деятельность, которая только представляется научной, но не является таковой на самом деле. Лженауки возникают из-за недостатка научных знаний, как элемент юмора или как акт протеста официальным видам наук. Примерами здесь могут послужить нумерология, эзотерика (что это?), астрология, гомеопатия и другие.

Если вы готовитесь к ЕГЭ, то вам пригодится этот ролик, где по полочкам разложены все возможные варианты трактовки термина «наука», показано как отличить научные знания от ненаучных, ну и, конечно же, виды и функции науки расписаны:

Видео отлично поможет в подготовке, но все же я бы посоветовал вам прочить эту статью дальше, чтобы все встало на свои места.

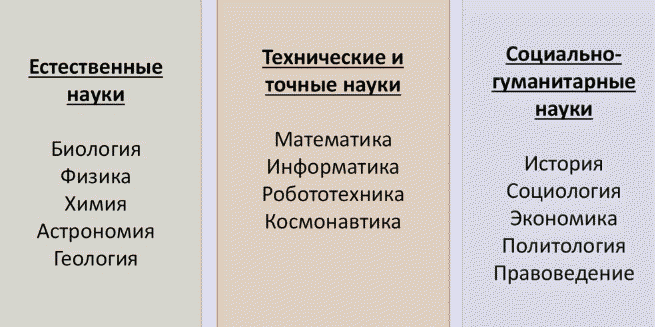

Виды наук

Существуют различные виды науки: их первая классификация принадлежит Аристотелю, разделившему их на практические, теоретические и творческие.

В настоящий момент общепринятая классификация по видам выглядит следующим образом:

Функции науки

Функции науки – это определенные проявления, позитивным образом воздействующие на общественность.

В настоящий момент выделяют 5 основных функций:

Три кита науки

Чтобы глубже понять, что такое наука, нужно ознакомиться с ее структурой, представляющей собой 3 основания, без которых наука не является наукой.

Проще говоря, если вы хотите измерить температуру на улице или определить направление ветра, то облизанный палец, поднятый вверх, не будет считаться научным методом.

Шипение и бурление в пробирке воспринимаются ими, с научной точки зрения, как закономерная реакция на взаимодействие двух или нескольких реактивов. А если бы такой «фокус» увидел человек времен неолита, то принял бы происходящее за божественное проявление, так как его картина мира выстроена сквозь призму мифологического сознания.

Научное мировоззрение дает представления об объективной реальности, типах и взаимосвязей объектов, пространственно-временной структуре.

Научно или нет

Отличительной чертой научного подхода в изучении феноменов окружающего мира являются честность и непредвзятость. Без них настоящей науки не бывает, поэтому исследователь должен постоянно взращивать и развивать в себе эти качества.

И все же процент получения субъективных данных остается довольно высоким, так как человеческий фактор никто не отменял. В таком случае истинность добытой опытным путем информации сводится к нулю.

Например, в вашей голове возникло некоторое предположение – это гипотеза, которую хочется проверить. В это время у вас уже имеется мысленное представление результата, который вы желаете получить. После проверки на деле своей задумки выясняется, что итог несколько отличается от того, к которому вы стремились.

Предвзятое отношение в данном случае проявится в том, что вы, как экспериментатор, проигнорируете мелкие несовпадения и возьмете за истинные данные те, которые для вас желанней и удобней. Такая наука – это, по сути, фальсификация знаний.

Говорить о нечестности в выше упомянутом случае можно будет в том случае, если вы начнете подгонять результаты опыта под нужные параметры, изображая полное подтверждение выдвинутой гипотезы.

Пример: совсем недавно группа психологов решила перепроверить научные работы своих коллег, опубликованные в течение последних десятилетий. В случайном порядке были выбраны 100 исследований и несколько независимых специалистов, которые пытались повторить описанные эксперименты, соблюдая прописанную методологию.

Каково же было удивление, когда обнаружилось, что почти 80% вновь полученных результатов не совпадали с теми, что были указаны в проверяемых докладах. Такой поворот событий изрядно подмочил репутации психологии, как науки. Однако, ученые замяли это дело, объяснив обнаруженный факт недостаточным уровнем знаний специалистов тех лет.

Такие действия ученых могут иметь весьма плачевные последствия. Часто бывает, что в итоге малограмотных исследований и притянутых за уши данных, создаются искусственные теории, которые претендуют на звание новой научной отрасли. Но сталкиваясь с критикой профессионалов, несостоятельные построения разлетаются на куски. Благодаря этому современная наука имеет достаточно прочную фундаментальную основу.

Признаки научного подхода

Наука и ее методология меняются со временем вследствие шагающего прогресса и усовершенствования знаний.

Современная структура научного подхода выглядит следующим образом:

Научная методология дает возможность получать максимально объективные, истинные знания и не искажать рациональное представление о мире, не опускаться до мифического и иллюзорного мышления.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (3)

Хорошая статья, спасибо!

В широком смысле — то, что направлено на познание окружающей действительности. Без науки общество до сид пор бы не вылезло из пещеры и не знало ни огня, ни каменных орудий труда, так как создание элементарных удобств — тоже наука))

Сейчас очень остро стоит вопрос этики в научной деятельности, а также того, что имеет большую ценность — жизнь и экология, или новые открытия.