чем замерить магнитное поле

Принципиальные методы измерения напряженности и индукции магнитного поля в магнетиках

Прямое измерение индукции магнитного поля

Прямое измерение индукции магнитного поля при помощи витка с током основано на явлении электромагнитной индукции Фарадея.

Напомним один из основных законов электромагнетизма.

Закон электромагнитной индукции Фарадея

При изменении магнитного потока, проходящего через замкнутый контур, в контуре возникает ЭДС индукции.

Скорость изменения магнитного потока через замкнутый контур по модулю равна ЭДС индукции, возникающей в контуре.

Косвенные методы измерение напряженности и индукции магнитного поля

Прямое (непосредственное) измерение величины B описанным выше способом возможно не всегда. Например, так невозможно измерить индукцию магнитного поля в веществе.

Необходимо принимать во внимание, что при переходе границы магнетика нормальные составляющие вектора магнитной индукции и тангенциальные составляющие вектора напряженности непрерывны.

Как измеряют вектор магнитной индукции в веществе? Для этого в исследуемом материале делают полость и проводят измерение. Также при обработке результатов учитывают форму полости.

Способ 2. В магнетике создают бесконечно узкую щель. Удаление вещества, учитывая бесконечно малый размер щели, не сказывается на магнитном поле (удалением вещества можно пренебречь). Измеряя индукцию в щели, узнаем индукцию магнитного поля в веществе.

Магнитная индукция в зазоре и сердечнике одинакова по модулю, если зазор бесконечно мал.

H F e l F e + H v l v = N I

Подставим сюда записанные выше выражение для напряженности:

Отсюда выразим магнитную индукцию:

Магнитная проницаемость железа велика, и соотношением l F e μ F e ≪ 1 можно пренебречь. Тогда выражение для индукции запишется в виде:

Измерение напряженности магнитного поля методом Гаусса

Данный метод применяется для измерения магнитного поля Земли.

Под воздействием полей B → и B → 1 стрелка установится под углом α к постоянному магнитному полю:

Средства и методы измерения магнитных величин

Иногда в процессе работы, научного исследования или простого любопытства возникает необходимость в определении магнитных величин. Их можно либо рассчитать по формулам, имея необходимые данные, или же произвести замер магнитной величины. В данной статью мы будем рассматривать измерение магнитных величин.

К магнитным величинам, как правило, относят напряженность магнитного поля H, поток магнитный Ф, а также величину магнитной индукции В.

Методику измерения магнитных величин основывают на преобразовании этих величин в электрические, и с помощью электроизмерительного прибора приводят к доступному для человеческого восприятия виду.

Наиболее широкое распространение получили два метода измерения – индукционный и гальваномагнитных эффектов. Разберем каждый в отдельности.

Индукционный метод

Он основан на эффекте возникновения ЭДС в витках электромагнитной катушки при изменении магнитного потока Ф, который сцепляется с ним, как это показано ниже:

Аналитическая зависимость будет иметь вид:

Где: w – число витков в катушке, ψ – потокосцепление.

Если магнитный поле будет однородно, то поток магнитный Ф будет связан с магнитной индукцией В следующим выражением – Ф = Вs, где s – представляет собой площадь сечения катушки.

Если среда, в которой происходит такое явление воздушная, то индукция магнитная В будет связана с напряженностью магнитного поля H такой зависимостью: В = μ0Н, где μ0 – магнитная постоянная для воздушной среды.

Можно сделать вывод, что индукционный метод позволяет определить напряженность магнитного поля, магнитный поток и индукцию магнитную:

Приборы, которые измеряют магнитный поток, называют веберметрами.

Простейшая схема такого устройства показана ниже:

Она состоит из индукционной катушки, обозначенной на схеме (Wк) и интегрирующего устройства ИУ. Магнитоэлектрические гальванометры, без устройств противодействующего момента, зачастую используют в качестве интегрирующих устройств ИУ. Если катушку измерительного устройства подносить или удалять от магнитного поля, то отклонения измерительного механизма будет пропорционально магнитному потоку и определятся зависимостью:

Где: α – угол отклонения стрелки прибора, Wк – количество витков в катушке измерительной, Сф – цена деления веберметра.

Метод гальваномагнитных эффектов

Очень широкое применение из этих гальваномагнитных эффектов получил так называемый метод Холла.

Суть его заключается в следующем – если через пластину, которая состоит из полупроводника и находится в магнитном поле с индукцией В, пропустить какой – то ток I, то между точками Х – Х возникнет разность потенциалов Ех, которая носит название ЭДС Холла. Схема приведена ниже:

ЭДС Холла будет равна:

Где: Sп – чувствительность преобразователя при токе I.

Устройства, которые измеряют магнитную индукцию В называют тесламетрами.

Упрощенная схема такого прибора с преобразователем Холла (ПХ) показана ниже:

По такой схеме работает тесламетр типа Ш1-8, который может измерять индукцию в диапазоне от 0,01 – 1,6 Тл. Основная погрешность этого устройства не превышает ±2%.

Также датчики Холла очень активно применяют в современных асинхронных электродвигателях с векторным управлением по потокосцеплению электрической машины.

Магнитометры: принцип действия, компенсация ошибок

Рассматриваются базовые принципы теории магнетизма, приводится общее описание датчика магнитного поля HMC5883L, описывается методика устранения помех, искажающих производимые датчиком результаты измерений

Изобретенное более тысячи лет назад такое простое, но в тоже время гениальное устройство, как компас и сегодня является незаменимой вещью в инвентаре любого капитана корабля или туриста. В наше время благодаря развитию электроники и технологии микроэлектронных механических систем появились МЭМС-магнитометры, предоставляющие функцию компаса в микросхемном исполнении. Сегодня их повсеместно можно встретить в потребительских электронных устройствах (смартфонах, планшетах), автомобилях, робототехнике и т.п. Зачастую они входят в состав сложных навигационных систем, а в сочетании с акселерометром и/или гироскопом представляют собой инерциальную систему, способную точно определять местоположение в трехмерном пространстве.

Магнитометр представляет собой устройство для измерения интенсивности одной или нескольких составляющих магнитного поля. Сегодня рынок предоставляет широкий выбор двух- и трехосевых электронных компасов в интегральном исполнении. Для более полного понимания принципа действия такого компаса рассмотрим основные положения теории магнетизма и принципы определения направления вектора магнитного поля Земли.

Магнитное поле Земли в каждой точке пространства характеризуется вектором напряженности Т, направление которого определяется тремя составляющими по осям X, Y и Z в прямоугольной системе координат (Рисунок 1). Также магнитное поле Земли можно описать горизонтальной составляющей напряженности Н, магнитным склонением D (углом между Н и плоскостью географического меридиана) и магнитным наклонением I (углом между Т и плоскостью горизонта).

| |

| Рисунок 1. | Составляющие магнитного поля Земли. |

Основной характеристикой магнитного поля является магнитная индукция B, представляющая собой векторную величину. Направление вектора магнитной индукции совпадает с направлением силы, действующей на северный полюс магнита, помещенного в данную точку магнитного поля. Величина B выражается единицей измерения тесла (Тл или (Н/А·м)). Тесла является довольно крупной величиной магнитной индукции, поэтому для измерения слабых магнитных полей применяют мелкую дольную единицу – микротесла (мкТл). Стоит заметить, что полный вектор магнитного поля Земли составляет всего около 50 мкТл. Но в документации на МЭМС-магнитометры обычно приводится другая единица измерения, характеризующая магнитное поле – гаусс (Гс). Гаусс представляет собой единицу измерения магнитной индукции в системе СГС. При этом справедливы следующие равенства:

Магнитная индукция связана с напряженностью магнитного поля соотношением:

Здесь

μ – магнитная проницаемость среды,

μ0 – магнитная постоянная.

Исходя из (1), можно утверждать, что B

H. В итоге, на практике для определения направления вектора магнитного поля Земли измеряют две его составляющие по оси X и оси Y (Рисунок 2), а затем вычисляют угол φ на основании следующих формул:

| |

| Рисунок 2. | Разложение вектора магнитного поля Земли на составляющие. |

Для более детального понимания принципа действия магнитометра рассмотрим работу датчика HMC5883L компании Honeywell. Этот датчик (см. Рисунок 3) представляет собой устройство для измерения магнитного поля по осям X, Y и Z. Он является типовым представителем семейства магнитометров общего назначения, применяемых в мобильных телефонах, планшетах, автомобильных навигационных системах, персональных навигационных устройствах и прочей потребительской электронике. Такие датчики по принципу своего действия, методу связи с управляющим устройством и даже по структуре регистров не сильно отличаются друг от друга. Так, например, HMC5883L по перечисленным характеристикам очень похож на магнитометр в составе инерциальной системы LSM303 компании STmicroelectronics.

| |

| Рисунок 3. | Магнитометр HMC5883L на печатной плате. |

HMC5883L может измерять магнитное поле в диапазоне от –8 до +8 гаусса. Благодаря изменяемому коэффициенту усиления (GN) чувствительность датчика может варьироваться от 0.73 мГс/LSB (милигаусс на младший значащий разряд) до 4.35 мГс/LSB при изменении GN от 0 до 7, соответственно. Настройка и считывание данных происходит по шине I 2 C. Всего имеется 12 восьмиразрядных регистров. Два регистра настройки (Register A и Register B) позволяют изменять частоту выдачи данных, режим измерения, количество выборок за время одного замера и коэффициент усиления. С помощью регистра режима (Mode Register) можно выбрать режим функционирования датчика: либо он будет измерять непрерывно (Continuous-Measurement Mode), либо проведет измерение один раз и перейдет в режим ожидания (Single-Measurement Mode). В шесть регистров, расположенных по адресам с 0x03 по 0x08, помещаются результаты измерений. На одну ось выделяется по два регистра (Output Register A и Output Register B), причем регистр A является старшим по отношению к регистру B. Полученное значение представляется 12-разрядным числом. Регистр статуса (Status Register) имеет всего два бита – бит готовности (RDY) и бит «защелки» (LOCK). Бит готовности устанавливается после того, как данные будут записаны во все шесть выходных регистров. Для осуществления не программного, а аппаратного опроса, его функция дублируется выводом DRDY. Бит «защелки» устанавливается, когда данные из одного или нескольких (но не из всех) выходных регистров были считаны, либо когда был считан регистр режима. Оставшиеся три регистра представляют собой идентификационные регистры (Identification Registers), позволяющие управляющему устройству при необходимости определить этот датчик.

Доступ к магнитометру осуществляется по шине I 2 C. Запись производится по адресу 0x3C, а чтение – 0x3D. Для удобства считывания данных имеется функция автоматического инкремента адреса выходных регистров с последующим переходом на адрес 0x03 (старший регистр оси X) по завершении считывания данных из всех выходных регистров. Необходимо также отметить, что выходные регистры расположены в «неправильном» порядке, то есть при последовательном считывании сначала будут взяты данные оси X, затем оси Z, и в последнюю очередь оси Y. Это необходимо учитывать в программе.

В простейшем случае для определения направления относительно магнитного поля Земли при условии горизонтального расположения платформы необходимо считать данные с выходных регистров осей X и Y, а затем вычислить арктангенс угла в соответствии с формулой (3). Но в реальности, особенно в случае применения магнитометров в составе сложных устройств, где присутствуют дополнительные магнитные поля, например, внутри автомобилей, судов и т.п., на датчик действуют помехи, искажающие его показания.

Существуют два типа искажений, действующих на компас. Первое называется искажением твердого железа (Hard Iron Distortion). Оно по своей природе является аддитивным, то есть к изначально измеряемому полю добавляется дополнительное, создаваемое постоянным магнитом (например, динамиками звуковых колонок). При неизменной ориентации такого магнита относительно датчика, смещение, вносимое им, будет также неизменно. Ко второму типу относится искажение мягкого железа (Soft Iron Distortion). Оно создается посторонними предметами, искажающими уже имеющееся магнитное поле. Например, предметы, выполненные из пермаллоя, никеля и т.п., не создают своего магнитного поля, но изменяют форму поля, измеряемого датчиком. Компенсация мягкого железа очень актуальна на кораблях, где намагниченные полем Земли части судна при изменении его ориентации относительно магнитного полюса перемагничиваются и вновь вносят искажения в процесс измерения. Таким образом, компенсация мягкого железа представляет собой более сложную задачу.

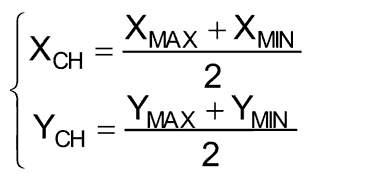

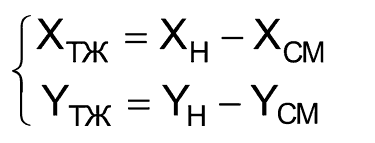

Вначале рассмотрим процесс компенсации влияния твердого железа. Следует учесть, что здесь и далее предлагается компенсация в двумерном пространстве. Компенсация в трех измерениях, которая обязательна для воздушных судов, требует использования комплексного математического аппарата, и в данном случае не рассматривается. Ознакомиться с таким методом ликвидации магнитных помех можно в [9]. В начале процедуры устранения искажений датчик располагается горизонтально, и вокруг вертикальной оси совершается, как минимум, один полный оборот. Далее выделяются точки, имеющие максимальное и минимальное значение по осям X и Y. Найденные значения максимумов и минимумов используются для устранения смещения нуля:

Через найденные коэффициенты и изначально полученные данные (XН, YН) можно выразить скорректированные по методу компенсации твердого железа величины по осям X и Y:

На Рисунке 4 отображены результаты эксперимента по проведению компенсации такого вида. В ходе эксперимента вблизи датчика был расположен магнит. Нижний левый график отчетливо показывает факт смещения центра фигуры из точки (0,0) из-за вносимой постоянной составляющей. После вычислений по формулам (4) и (5) центр был смещен в точку начала, как видно на нижнем правом графике.

| |

| Рисунок 4. | Компенсация искажения твердого железа. |

В ходе эксперимента также было воспроизведено небольшое влияние искажения мягкого железа. По полученному изображению видно, что фигура представляет собой не четко сформированную окружность, а эллипс с некоторым наклоном относительно координатных осей. Изменение магнитного поля такого вида как раз характерно для искажения мягкого железа, которое, как говорилось выше, не вносит дополнительного магнитного поля, а влияет на форму уже имеющегося.

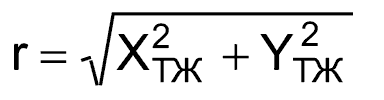

Для компенсации такого искажения необходимо сначала нормировать эллипс относительно осей координат, то есть произвести его поворот на определенный угол. В ходе этой операции нужно найти большую (a) и малую (b) полуоси эллипса (схематично представлено на Рисунке 5). Применяя формулу вычисления радиуса (6) для каждой точки эллипса, находят максимально удаленную точку от начала координат, расстояние до которой будет равно длине большой полуоси, и минимально удаленную точку, являющейся концом малой полуоси.

| |

| Рисунок 5. | Пример изменения напряженности магнитного поля при значительном влиянии искажения мягкого железа. |

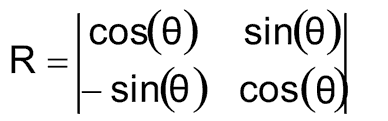

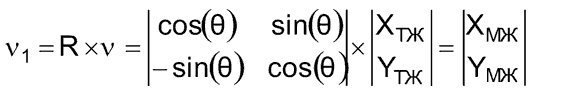

Затем определяется угол наклона φ относительно определенной оси координат либо малой полуоси, либо большой. После нахождения этого угла становится возможным осуществить поворот эллипса таким образом, чтобы его полуоси совпадали с осями координат. Формула (7) определяет матрицу поворота, которая потребуется для проведения данной операции. Эта матрица умножается на вектор-столбец ν, являющийся набором всех значений XТЖ и YТЖ.

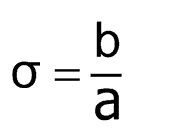

Повернутый эллипс далее необходимо преобразовать в окружность с целью устранения искажения мягкого железа. Для этого используется масштабный коэффициент, определяемый формулой (9), который необходим для «сжатия» эллипса вдоль большой полуоси.

Каждое значение по оси, с которой совпадает большая полуось, должно быть умножено на этот масштабный коэффициент для получения желаемой окружности. Результат такой трансформации представленного на Рисунке 4 эллипса можно видеть на Рисунке 6.

| |

| Рисунок 6. | Окружность, полученная после компенсации влияния искажения мягкого железа. |

Далее для того, чтобы вернуть значения составляющих напряженности магнитного поля в исходное положение, нужно вновь произвести поворот полученной фигуры на тот же угол, но уже в противоположном направлении. При этом снова используются формулы (7) и (8) с единственным отличием – угол φ берется с противоположным знаком.

На этом процесс устранения искажений завершается. Но следует помнить, что к компенсации искажения мягкого железа можно приступать лишь после успешно проведенной операции по устранению искажения твердого железа и при условии, что платформа остается в горизонтальном положении, либо наклон контролируется с помощью данных по оси Z или акселерометра. В итоге становится возможным получить более точное значение азимута. Поскольку при вращении электронного компаса возникают ситуации деления на ноль, целесообразно пользоваться нижеприведенной Таблицей 1.

Измеритель магнитного поля: схема для проверки силы магнита

Это небольшое устройство представляет собой измеритель Гаусса (единица измерения магнитной индукции) или силы магнита. По сути, он чувствует магнитные поля. Используя датчик Холла, измеритель может измерять полярность магнита. Для этого нужно всего несколько деталей, поэтому схема столь проста, что можно собрать и без печатной платы.

Измеритель Гаусса удобен когда хотите узнать, какой полюс магнита является северным или южным и когда требуется проверить магниты на силу, особенно если они могли быть повреждены нагревом.

Основой счетчика является датчик Холла UGN3503U или аналогичный. UGN3503U — это линейный датчик, его выходной уровень изменяется с изменением магнитной индукции.

Схема использует батарейку 9 В для питания и кнопочный переключатель, чтобы включить его (без фиксации, чтоб не забыть выключить прибор). Стабилизатор LM7805 обеспечивает 5 В для датчика. Элементы C1, C2 и R1 помогают стабилизировать регулятор. Значения C1 и C2 не являются критическими, используйте например 22 мкФ для C1 и 0,47 мкФ для C2. Напряжение С1 и С2 должно быть 15 В или выше.

Эти стабильные 5 вольт поступают на контакты 1 и 2 датчика Холла, а его выход (контакт 3), является контрольным для обнаруженного уровня силы магнита. При отсутствии магнита датчик Холла будет подавать 2,5 В (половина питания) на выход. Если поместим магнитный полюс N на заднюю часть датчика Холла (задняя сторона является стороной без надписи), напряжение поднимется выше 2,5 В. Если повернуть магнит так, чтобы S-полюс находился сзади датчика Холла, выходное напряжение упадет ниже 2,5 В.

То, насколько повышается или падает напряжение, зависит от измеренной магнитной индукции. В спецификации UGN3503 указано 1,3 мВ на Гаусс, так что, например, если получим показание 3 вольт, то у нас на 500 мВ выше нашей нулевой точки (2,5 В) и по формуле 500 мВ / 1,3 = 385 Гаусс.

Конечно профессиональный цифровой измеритель будет работать намного лучше и давать более точные показания, но как правило достаточно использовать то, что есть. Резистор R1 был выбран методом проб и ошибок, а VR1 используется для установки измерителя на среднее деление, когда магнит отсутствует.

Всё собирается в коробке. Поскольку компонентов всего пару штук, можете не использовать печатную плату. Батарея 9 В хранится в своем маленьком отсеке, поэтому она не может столкнуться с другими компонентами и замкнуть их.

Датчик и плата вмонтированы в старый маркер. Задняя поверхность сенсора находится на одном уровне с отверстием в торце. Кабельная стяжка удерживает его на месте.

Чтобы выполнить калибровку, нажмите кнопку включения питания и отрегулируйте VR1, чтобы индикатор считал нулевую точку. Убедитесь что рядом с датчиком холла нет магнитов. Советуем пометить на шкале S и N, чтобы сразу знать к какому полюсу магнита обращен датчик.

Тестирование с небольшим магнитом N полюс и S полюс смотрите на фотографиях:

Если же надо точно измерить силу Гаусса, подключите цифровой мультиметр чтобы получить точные показания напряжения. Допустим показывает 4,24 вольт. Таким образом это полюс N, и его значение 1,74 В или 1740 мВ выше нашей нулевой точки. 1740 / 1,3 Гаусс = 1338, что примерно соответствует неодимовому магниту.