чем закончилась война со швецией

Русско-шведская война (1788 — 1790)

Ревельское сражение 1790 года

| Дата | 21 июня (1 июля) 1788 — 3 (14) августа 1790 гг. |

| Место | Балтийское море |

| Причина | Стремление Швеции вернуть территории Финляндии и Карелии, отвоёванные Россией в ходе предыдущих войн |

| Итог | Верельский мирный договор |

| Изменения | не произошло |

18 тыс. погибших и умерших (из них только 3 тыс. убиты в бою) 18 тыс. погибших и умерших (из них только 3 тыс. убиты в бою) | .png/24px-%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_(1883%E2%80%941917).png) 6 тыс. погибших и умерших (из них только 2640 убиты в бою) [3] 6 тыс. погибших и умерших (из них только 2640 убиты в бою) [3] |

Содержание

Положение сил перед войной

Силы сторон

Шведская сухопутная армия к этому времени находилась в упадке, ее боеспособность сильно упала по сравнению с временами Северной войны. Ее основные силы в количестве 38 тысяч человек были сосредоточены в Финляндии. Ей противостоял наспех собранный русский корпус в количестве около 19 тысяч человек, имеющий значительное количество новобранцев.

Планы сторон

План нападения Швеции на Россию заключался в следующем:

Имея сведения о неготовности противника, Густав III не сомневался в успехе.

Россия к войне была не готова и четкого плана действий не имела. Самой очевидной и предсказуемой её реакцией стало возвращение в Балтийское море эскадры, не успевшей вступить в боевые действия против Османской империи в Средиземном море для получения численного превосходства над шведским линейным флотом.

Начало войны

Воспользовавшись тем, что главные силы русской сухопутной армии были отвлечены на войну с Турцией, шведская армия в количестве 38 тысяч человек под командованием короля Густава III вторглась 21 июня 1788 года на территорию России, но была остановлена в приграничье русскими войсками под командованием генерал-аншефа В. П. Мусина-Пушкина. Осада шведами русской крепости Нейшлот так же была безуспешной, несмотря на то, что его гарнизон составлял всего лишь около 200 солдат. Главные события войны происходили на море.

Кампания 1788 года и Гогландское сражение

Еще до начала боевых действий главные силы шведского флота перешли из Карскроны (Швеция) в финский порт Свеаборг. Русский флот вышел ему навстречу из Кронштадта 4 (15) июля. Сражение произошло 6 (17) июля 1788 г. у острова Гогланд в Финском заливе. Состав сил был следующим: русская эскадра — 17 линейных кораблей, шведская — 15 линейных кораблей и 8 больших фрегатов. Количество орудий было сопоставимо. Личный состав шведского флота был отлично обучен, а русский был сильно разбавлен новобранцами и «обучался на ходу».

Ветер в день боя был слабым. Русская эскадра была разделена на 3 части, но арьергард серьезно отставал, а в это время авангард уже подошёл на расстояние пушечного выстрела. Линейный корабль «Ростислав» (на котором держал свой флаг адмирал Грейг) около 15 часов поравнялся с контр-адмиральским кораблем противника. Несмотря на то, что в этот момент соотношение сил было 12 кораблей шведов против 7 русских, Грейг первый открыл огонь — и сразу сражение стало общим. Шведские корабли сосредоточили огонь на линейных кораблях «Ростислав» и «Владислав». Но адмирал Грейг на своём флагманском корабле «Ростислав» так обрушился на шведский авангард, что первые корабли шведов отклонились и вышли из строя. Однако и «Ростислав» был сильно повреждён. К этому времени уже никто не держал строй; все старались нанести противнику больший вред.

Арьергард контр-адмирала Фондезина подошёл только к окончанию боя. Возможно, если бы он подошёл раньше, сражение было за русскими намного раньше. Около половины седьмого шведский флот стал спешно отступать следом за буксиром, уводящим разбитый русскими картечью контр-адмиральский корабль. Его преследовали русские корабли. Шведы пытались выстроиться в линию, но при таком слабом ветре у них не получалось. Русские спустили шлюпки и догоняли шведов. Шведские корабли прибегли к тем же мерам.

И русский, и шведский флот выстроились для продолжения сражения. Июльские сумерки позволяли сражаться. «Ростислав» наконец приблизился к вице-адмиральскому кораблю HSwMS Prins Gustaf, уничтожив треть его экипажа. Около 10 часов вечера стемнело и сражение, наконец, стихло. К этому моменту HSwMS Prins Gustaf спустил свой флаг и сдался. В плен взяты вице-адмирал Вахтмейстер и 539 человек команды.

Русские так же потеряли 1 корабль — «Владислав» — который в схватке попал в середину шведских кораблей, и, не получая ниоткуда помощи, потеряв половину экипажа убитыми и ранеными, а так же большую часть рангоута, сдался. Это сражение изменило ход всей дальнейшей кампании. Русский флот нанес противнику поражение, после которого остатки шведского флота вынуждены были укрыться в Свеаборге.

Кампания 1788 года на этом по сути и закончилась. Главные силы обеих флотов ушли в базы на ремонт и доукомплектование. Россия начала спешно достраивать и закупать новые корабли, а так же готовить для них экипажи.

Кампания 1789 года

Столкновения противников начались весной. Так 21 мая у берега в проливе Скагеррак купленный в Англии парусный катер «Меркурий» (24 небольших пушки) под командованием капитан-лейтенанта Кроуна, замаскировавшись под торговое судно, в штиль на веслах зашёл под корму шведского фрегата Venus (44 орудия), открыл огонь и за полтора часа снес своему почти неподвижному противнику практически весь рангоут. Не имея адекватной возможности отвечать шведский капитан спустил флаг, около 300 моряков сдались в плен. Захваченный фрегат был отремонтирован и в том же году, сохранив название, вступил в строй русского флота.

Эландский бой

Оба флота вышли в море из баз в начале июля. 15 (26) июля 1789 года у острова Эланд эскадра из 29 шведских кораблей (в том числе 21 линейного) под командованием герцога Карла Седерманландского не смогла разбить эскадру адмирала Чичагова (25 кораблей, в том числе 20 линейных) и, понеся незначительные потери, отступила. Шведский флот ушел обратно в Карлскрону, русские восточная и западная эскадры беспрепятственно соединились и заблокировали шведские гавани.

Первое Роченсальмское сражение

11 (22) августа 1789 года шведский флот общим числом 49 кораблей под командованием адмирала К. Эренсверда укрылся на Роченсальмском рейде, среди островов возле современного города Котка (Финляндия). Шведы перегородили единственный доступный для крупных судов пролив Роченсальм, затопив там три своих судна. 13 августа 86 русских кораблей под командованием переведённого с Чёрного моря вице-адмирала К. Нассау-Зигена начали атаку с двух сторон. Южный отряд под командованием генерал-майора И. П. Балле в течение нескольких часов отвлекал на себя основные силы шведов, в то время как с севера пробивались основные силы русского флота под командованием контр-адмирала Ю. П. Литта. Корабли вели огонь, а особые команды матросов и офицеров прорубали проход. Через пять часов пролив Роченсальм был расчищен, и русские ворвались на рейд. Шведы потерпели поражение, потеряв 39 кораблей (в том числе адмиральский, захваченный в абордажном бою). Потери русских — 2 корабля. В сражении отличился командующий правым крылом авангарда Антонио Коронелли.

Кампания 1790 года

Кампанию 1790 года Российской империи снова нужно было вести одной, Датско-Норвежское королевство вышло из войны, заключив мирный договор. Швеция получила от Великобритании и Пруссии новые денежные субсидии на продолжение войны и теперь могла сосредоточить свои силы. Как и в кампанию двухлетней давности, командование шведского флота снова попыталось разгромить русские эскадры по отдельности, установить господство в восточной части Балтийского моря и захватить столицу противника, Санкт-Петербург десантом.

Ревельское сражение

Первым шагом в исполнении этого плана стало морское сражение 2 (13) мая 1790 года на рейде порта Ревель (Балтийское море). И сразу же все пошло не так, как рассчитывали шведы. Русская эскадра из 24 кораблей (10 линейных) с примерно 1000 орудий, которой командовал адмирал Чичагов, оказалась готова к нападению и успела построиться поперёк входа на рейд в шахматном порядке. Шведы (30 кораблей, 22 линейных, более 1500 орудий) попытались уничтожить русские корабли последовательно проходя мимо них в кильватерной колонне и обстреливая их с хода. Но сильные ветер и волнение моря сделали их стрельбу неэффективной. Напротив, стрельба стоящих на якоре ближе к берегу русских кораблей была весьма точной. Получив тяжёлый урон шведская эскадра отступила. Этот бой стоил шведам больших жертв и ущерба: 61 убитый, 71 раненый и около 520 пленных, один корабль попал в руки неприятеля, один потерпел крушение, с одного корабля шведы были вынуждены сбросить в воду 42 орудия, чтобы сойти с мели. Потери русских составили лишь 8 убитых и 27 раненых. За эту победу адмирал Чичагов был награждён орденом Святого Апостола Андрея Первозванного. Стратегическим результатом сражения стало крушение шведского плана кампании — разгромить русские силы по частям не удалось, а понесённые потери, которые ранее планировалось с лихвой восполнить захваченными русскими кораблями, тяжело сказались на состоянии шведского флота. Повреждённые корабли ушли для ремонта в крепость Свеаборг, ослабив шведскую эскадру.

Красногорское сражение

Дождавшись благоприятного ветра, русская эскадра атаковала эскадру герцога Зюдерманландского (34 корабля, в том числе 22 линейных, 2000 орудий), в строю фронта подойдя на дистанцию ружейного выстрела и после этого перестроившись в линию. Кильватерные колонны эскадр двинулись на юг параллельно друг другу, ведя сильный огонь, в основном сосредоточенный на флагманских кораблях. Шведы стремились увеличить дистанцию и вести бой на пределе досягаемости пушек. Ветер был не сильным, периодически менял направления, а иногда полностью стихал. Эскадры дважды расходились, делая перерывы в бою, а затем сходились снова. Дойдя до южного берега залива, противники развернулись, перестроились и двинулись на север.

Выборгское сражение

Произошло 22 июня (3 июля) 1790 года. После неудачи в сражении у Красной Горки эскадра герцога Зюдерманландского в Выборгском заливе соединилась с гребной флотилией под командованием короля Густава III. Но их совместный штурм Выборга был неудачен. После этого кронштадтская эскадра вице-адмирала Круза, встретившись с Ревельской эскадрой адмирала Чичагова, блокировала Выборгский залив. Несколько дней противники предпринимали вылазки друг против друга, пока шведский флот не начал испытывать острую нехватку продовольствия и воды.

22 июня подул благоприятный для шведов ветер, им с трудом удалось прорваться и уйти в Свеаборг. Адмирал Чичагов, преследовавший флот противника, проявил медлительность и нерешительность. Когда отряд фрегатов капитана 2 ранга Кроуна атаковал шведскую гребную флотилию, врезавшись в её центр и ведя сильный огонь с обеих бортов, командующий отозвал его к главным силам особым приказом. Некоторые шведские корабли, уже спустившие флаги, вновь подняли их и ушли за своим флотом, догнать их больше не удалось. В итоге шведы потеряли 67 кораблей, в том числе 7 линейных и три фрегата, а так же от четырех до семи тысяч человек личного состава. Русский флот потерь в кораблях не имел. В результате этого сражения был окончательно сорван шведский план по высадке десанта и захвату Санкт-Петербурга. Из за больших потерь шведского флота сражение было оценено как крупная победа Балтийского флота. Многие адмиралы и капитаны кораблей были награждены орденами Св. Георгия различных степеней и другими наградами.

Второе Роченсальмское сражение

Второе Роченсальмское сражение 28 июня (9 июля) 1790 года произошло там же, где и первое, на рейде крепости Роченсальм. Шведы вновь укрылись в проливе, но по сравнению с первым Роченсальмским сражением значительно усилили оборону, в частности, разместили на островах батареи и поставили на якоря гребной галерный флот. Командовал шведским флотом сам король Густав III (196 кораблей, 28 крупных), русским — командующий гребным флотом на Балтийском море вице-адмирал Карл Нассау-Зиген (152 корабля, 31 крупный).

Утром 29 июня шведы пошли в новую атаку. Видя, что бой явно складывается неудачно командиры русского флота предпочли отступить. Всего в этом бою было потеряно около 60 русских кораблей, треть русского армейского флота, многие из которых были выброшены на камни и подожжены своими командами, около 7 000 русских моряков погибло, было ранено и попало в плен. Шведские потери составили 5 кораблей и около 300 человек. Это сражение по числу задействованных кораблей и численности участвовавших бойцов считается крупнейшим из произошедших в Балтийском море, а так же одним из крупнейших в истории. Главной причиной поражения русского гребного флота его командующий вице-адмирал Карл Нассау-Зиген считал свои собственные легкомысленность и самоуверенность.

Но несмотря на эту победу продолжать войну Швеция не могла. Казна была истощена, флот сильно потрепан, армия находилась на грани бунта. Густав III предложил Екатерине II заключить мир, на который русская императрица охотно согласилась.

Итоги войны

Последствия

Заключение мира со Швецией было очень выгодно Российской империи, так как позволяло полностью сосредоточиться на продолжавшейся Русско-турецкой войне 1787 — 1791 гг. Все военные и экономические ресурсы страны были брошены против Османской империи, которая после этого сумела продержаться менее года и потерпела тяжелое поражение с серьезными территориальными потерями в пользу России.

Безрезультатная и довольно кровавая война была весьма негативно оценена шведским обществом. Против короля Густава, как одного из инициаторов её начала, был организован заговор, который завершился его убийством весной 1792 года. Эта война стала последней для Шведского королевства попыткой оторвать от России её прибалтийские земли и вернуть себе утраченное господство на Балтийском море. Фактическое поражение в ней поставило точку в надеждах шведов на региональное доминирование и получение новых территорий, подтолкнув страну к стабильному нейтралитету в большинстве последующих европейских войн.

Образ в искусстве

События этой войны описаны в романе «1793» шведского писателя Никласа Натт-О-Дага.

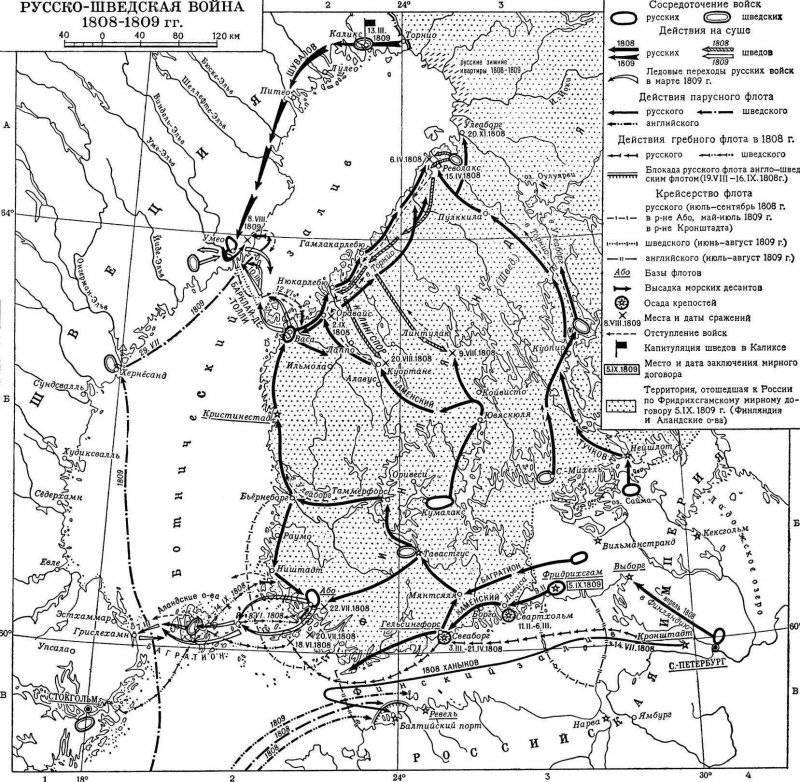

Русско-шведская война (1808—1809). Присоединение Финляндии

С начала второй половины XII века исторические летописи упоминают бесчисленное множество военных конфликтов русского и шведского народов.

Впервые граница между этими странами была определена Ореховецким мирным договором в 1323 году. В те времена территория современной Финляндии была оккупирована шведами. В результате Северной войны при Петре I (1700-1721 годов) согласно Нидштатскому мирному договору Россия получила от Швеции юго-восточную Финляндию и крепость Выборг. При царице Елизавете Петровне в 1741 году началась очередная русско-шведская война. Северяне желали вернуть себе утраченные территории, но по причине слабости войска не могли даже обороняться и отступали перед превосходством русской армии, прогнавшей их до Гельсингфорса (ныне Хельсинки). В 1743 году был заключен Абосский мир, по которому Швеция отдала России ещё четыре провинции на юго-востоке Финляндии.

В результате заключения Тильзитского мирного договора между Российской империей и Францией в 1807 году после поражения нашей страны в ходе кровопролитной прусско-русско-французской войны, эти могущественные державы превратились из врагов в союзников. Кроме мирного договора императоры Александр I и Наполеон Бонапарт подписали секретный пакт о взаимопомощи. Таким образом, Англия потеряла свою сильную и надежную помощницу в борьбе с французским престолом. Британцы не могли в одиночку продолжать экономическую блокаду Франции и были вынуждены обратиться за помощью к Швеции – давнему историческому врагу России. Швеция, зависящая от господства Англии на море, согласилась заключить с ней антироссийский союз. По итогам договора Великобритания обязалась оказывать финансовую помощь шведам в размере одного миллиона фунта стерлингов ежемесячно на всё время войны с Россией и обещала посылать своих солдат для охраны шведских границ. Со своей стороны Швеция должна была задействовать всю свою армию в новой русско-шведской войне. У северной державы появилась цель – отвоевать у русских восточную территорию Финляндии.

Поводом для начала войны явилось нападение англичан на Данию, нашу союзницу в войнах со Швецией на протяжении векового периода. Помимо этого Россию и Данию сближало кровное родство императорского и королевского дворов. Русский император предъявил Великобритании ожидаемый ультиматум. Россия прерывала дипломатические отношения до возвращения на родину плененного Англией датского флота и возмещения стране всех убытков, причиненных нападением. Одновременно с этими предложениями Александр I обратился к королю Швеции Густаву IV с требованием выполнить условия русско-шведских договоров 1780 и 1800 годов, а именно закрыть Балтийское море для английского флота. Но король Швеции, дважды проигнорировав законное требование русского императора, позже сообщил через послов, что мир Швеции с Россией возможен только после возвращения территорий восточной Финляндии. Это было равносильно объявлению войны. Позже Александр I узнал и о том, что шведский король, собираясь помочь Англии в войне с Францией, готовится отвоевать у Дании подконтрольную ей Норвегию. Все эти обстоятельства явились официальным поводом для вступления России в войну со Швецией. Дабы проучить неразумного соседа Россия решает отобрать у Швеции находящуюся под ее властью остальную территорию Финляндии. Другими целями нашей страны стало обеспечение безопасности государства в результате ликвидации сухопутной границы со шведами и удаления от российской столицы близкого и коварного соседа, шведского короля Густава IV. Франция, извечный противник Англии, встала на сторону России. Наполеон Бонапарт через русского посла в Париже пообещал Александру I не препятствовать в завоевании шведского государства. Более того, он предложил помощь и содействие со своей стороны, убеждая императора России захватить всю Швецию вместе со столицей – городом Стокгольмом.

Не объявляя войны, русские войска численностью в 24 тысячи человек, стоявшие на шведской границе между городами Нейшлотом и Фридрихсгамом, 9 февраля 1808 года перешли ее и через десять дней вступили в Гельсингфорс. В Финляндии в то время находилось шведское войско из 19 тысяч человек, которое было разбросано по всей территории, и только в крепости Свеаборг находилось 8,5 тысяч военных. Шведская армия явно не была готова к отпору.

Король Густав IV, надеясь на мирный исход возникшего, по его мнению, недоразумения, отдает приказы: не вступать войскам в сражения, до последнего удерживать крепость Свеаборг и по возможности совершать партизанские рейды в тылу у русских. Формально война была объявлена только 16 марта 1808 года после того, как шведский король, убедившись-таки в серьезности намерений русских, приказал арестовать наших дипломатов в Стокгольме. После трех месяцев осады крепости Свеаборг, в результате подкупа коменданта, крепость сдалась нашим войскам, которые взяли в плен 7,5 тысяч шведов, 110 военных судов, более двух тысяч орудий и огромные запасы продовольствия. Ещё раньше русским покорились крепость Свартхольм, военные укрепления мыса Гангут и Аландские острова. К концу апреля наша армия оккупировала почти всю шведскую Финляндию, тесня войска Густава на север, на свою историческую родину. Русские побеждали легко, не встречая особого сопротивления. Окрыленные удачными победам они не оставляли в финских поселениях свои гарнизоны за что и поплатились. Военная обстановка к середине лета резко изменилась из-за действий партизанского движения финнов в русском тылу. Войска, боясь потерять связь с Россией, стали отступать с северо-запада и вскоре оказались снова в южной Финляндии. Александр I заменил главнокомандующего, ценой больших потерь армия перешла в наступление. В это время русский флот потерпел поражение на море от объединившихся шведов и англичан. Во время осенней распутицы с октября 1808 года между шведской и русской армиями было заключено временное перемирие, дающее возможность отдыха солдатам той и другой стороны, измотанным трудными переходами по болотистой местности Финляндии. В марте 1809 срок перемирия закончился, и русские вновь двинулись к шведско-финской границе. Войско пересекло по льду Ботнический залив и заняло шведские города – Грислехамн, Умео и Торнио. Полное поражение шведов на их территории, присутствие русского войска в 80 километрах от столицы привело к свержению монарха – короля Густава IV, капитуляции шведской армии и подписанию мирного договора 5 сентября 1809 года в финском городе Фридрихсгаме. Согласно его условиям между Швецией и Россией устанавливалась новая граница. Территория всей Финляндии, бывшая ранее под властью Швеции, переходила на вечное владение к победителю – России. Морская граница устанавливалась по средней линии Ботнического залива. Мирный договор также выдвигал требование о закрытии шведских гаваней для военного и торгового флота Англии.

Так как эта война происходила на территории Финляндии, то и в историю она вошла под названием Финской. С момента подписания Фридрихсгамского мирного договора присоединенная к России Финляндия стала носить статус Великого княжества Финляндского. Александр I понимал, что мирный договор был только частью внешнего мира и его нужно закрепить более крепкими дополнительными соглашениями, подружиться с финской правящей верхушкой.

Одновременно с этим для обеспечения прочного стратегического тыла и окончательного устранения опасности для России с севера необходимо было установить экономические и политические связи со Швецией, где сменился монарх, а также примирить население Финляндии с новым статусом. Партизанское движение финнов против русских в период Финской войны доказало свою опасность. Таким образом, в связи с присоединением огромной территории у России прибавилось немало забот. Но Александр I сделал верный шаг, приняв решение о созыве Боргоского сейма, в котором были представители всех финских сословий (рыцарства, духовенства, дворянства, крестьян и рабочих). На нем были заложены автономные основы княжества. Александр I подписал манифест, в котором обещал сохранить финляндскую конституцию и действующие законы. В свою очередь сейм принес присягу на верность служения империи. Император в Великом княжестве Финляндском наделялся правами конституционного монарха. Власть представляли сейм, генерал-губернатор (ставленник императора), сенат, министр и статс-секретарь. Основой финляндских законов были документы, изданные во времена господства Швеции над Финляндией. Эти законы наделяли монарха большой властью, но в то же время эта власть ограничивалась сеймом. Император мог единолично созвать его, но без согласия сейма не мог принимать законы или изменять их, не мог вводить новые налоги, устанавливать или отменять привилегии для сословий. Только вопросы внешней политики и обороны страны решались императором исключительно единолично. Государственными языками оставались финский и шведский. Финляндия разделялась на восемь губерний, которые сохранились вплоть до выхода княжества из состава России в 1917 году. Император заверил Боргоский сейм, что, для сохранения внутреннего порядка и обороны, стране будет разрешено иметь небольшое наемное регулярное войско, затраты на содержание которого будут восполняться за счет императорских средств. Финляндия получила право на создание собственного правительства, после чего был образован Правительственный совет. Через три года в апреле 1812 Александр I утвердил небольшой провинциальный городок Гельсингфорс (Хельсинки) столицей автономного княжества Финляндского. По проекту немецкого архитектора Карла Людвига Энгеля началась реконструкция новой столицы, за разработкой которой внимательно следили российский император и его брат Николай, возможно поэтому центральная часть Хельсинки очень похожа на Санкт-Петербург. Даже площадь в Хельсинки была именована, как и в Санкт-Петербурге, Сенатской площадью, по-фински Сенаатинтори. Из бывшей столицы города Турку в Хельсинки был перенесен университет.

Местные жители лояльно отнеслись к присоединению Финляндии к России, за что были награждены заботой и особенным отношением императора Александра I. В княжестве была своя денежная единица, свой почтовый департамент, свой университет. Стала бурно развиваться финская промышленность, экономика княжества окрепла, а национальная культура расцвела. Александр I, руководствуясь стратегическими соображениями с целью безопасности родного Отечества, старался обеспечить Финляндии полную самостоятельность во внутреннем управлении княжеством, и, тем самым, создал для России нового союзника. Последней точкой в истории вхождения Финляндии в состав Российской империи с 1809 года была Февральская революция 1917 года, после которой страна вышла из состава России с восстановленными правами на независимость, что признала уже Советская Россия в декабре 1917.

Финляндия окончательно встала на путь независимости и суверенитета. Во все времена у народа Финляндии не было сил противостоять столь сильным воинствующим соседям – шведам с запада и русским с востока, которые неутомимо боролись между собой за господство на Балтийском море и прибрежных территориях. Но финские племена, находившиеся в постоянных военных конфликтах соседей, платившие дань, то шведам, то русским, смогли сохранить свой род, самобытность и язык.