чем закончилась сказка про колобка

Колобок

Микропересказ : Из последней муки старуха испекла колобок. Он ожил и отправляется в путешествие. По пути колобок встретил зайца, волка и медведя, но ушёл от них невредимым. Обхитрить и съесть его сумела хитрая лиса.

Жили старик со старухой. Однажды старик попросил старуху испечь ему колобок (круглый хлеб). Мука у стариков кончилась. Старуха смела остатки, замесила их на сметане, испекла колобок и поставила на окошко остывать.

Колобок полежал немного, потом вдруг ожил, соскочил с окна, выкатился из избы и покатился за ворота. Катится колобок по дороге, а навстречу ему заяц. Захотел заяц колобка съесть, но тот попросил не есть его, спел хвастливую песенку и покатился дальше.

Я по коробу скребён,

По сусеку метён,

На сметане мешон,

Да в масле пряжон.

На окошке стужон;

Я у дедушки ушёл,

Я у бабушки ушёл,

У тебя, зайца, не хитро уйти!

Затем колобок встретил по очереди волка и медведя. Они хотели его съесть, но колобок пел им свою песенку и катился дальше.

Наконец колобок встретил хитрую лису и ей тоже спел свою песенку. Лиса притворилась глуховатой и попросила колобка сесть ей на мордочку и спеть ещё раз. Колобок так и сделал. Лиса сказала, что песенка ей очень понравилась, и попросила сесть ей на язычок и спеть в последний раз. Глупый колобок прыгнул лисе на язык, а «лиса — ам его! — и скушала».

Что скажете о пересказе?

Что было непонятно? Нашли ошибку в тексте? Есть идеи, как лучше пересказать эту книгу? Пожалуйста, пишите. Сделаем пересказы более понятными, грамотными и интересными.

Сакральный смысл русских народных сказок. «Колобок»

«Ложью» у cлавян называлась неполная, поверхностная Правда. Например, можно сказать: «Вот целая лужа бензина», а можно сказать, что это лужа грязной воды, затянутая сверху пленкой бензина. Во втором утверждении — Правда, в первом же — сказана не совсем Правда, т. е. Ложь. «Ложь» и «ложе», «ложа» имеют однокоренное происхождение. То, что лежит на поверхности, или на поверхности чего можно лежать, или поверхностное суждение о предмете.

И всё же, почему к Сказам применено слово «ложь», в смысле «поверхностная правда», «неполная правда»? Дело в том, что Сказка — это действительно Ложь, но только для Мира Явного, проявленного, в котором сейчас пребывает наше сознание. Для других Миров: Нави, Слави, Прави — те же сказочные персонажи, их взаимодействие, являются истинной Правдой. Т. о., можно сказать, что Сказка — это всё-таки Быль, но для определенного Мира, для определенной Реальности. Если Сказка навевает в вашем воображении какие-то Образы, значит, откуда-то эти Образы пришли, прежде чем их вам выдало ваше воображение. Никакой оторванной от реальности фантастики не существует. Всякая фантастика также реальна, как наша явная жизнь.

Наше подсознание, реагируя на сигналы второй сигнальной системы (на слово), «вытаскивает» Образы из коллективного поля — одной из миллиардов реальностей, среди которых мы живём. В воображении не существует лишь одного, вокруг чего закручено так много сказочных сюжетов: «Пойди Туда, неведомо Куда, Принеси То, неведомо, Что». Ваша фантазия может представить себе что-либо подобное? До поры нет. Хотя у наших Многомудрых Предков и на этот вопрос был вполне адекватный ответ.

«Урок» у славян означает нечто, стоящее У Рока, т. е. некоторую фатальность Бытия, Судьбу, Миссию, которая есть у любого человека, воплощённого на Земле. Урок — то, что необходимо усвоить прежде, чем твой эволюционный Путь продолжится дальше и выше. Т. о., Сказка — Ложь, но в ней всегда присутствует Намёк на тот Урок, который каждому из людей предстоит познать в течение своей Жизни.

Колобок

В старых сказках вы нигде не найдёте, чтобы кто-то заблудился в лесу или в дороге. Картами и компасами раньше не пользовались. А как же тогда ориентировались в пути? Некоторые утверждают, что у людей была способность чувствовать силовые линии Земли, и они просто шли по этим линиям и поэтому не могли заблудиться. Да, были и такие люди, но не все. Какими же ориентирами пользовались люди? Звёздами и созвездиями (Чертогами). Уместно было бы спросить, а кто им тогда преподавал, скажем, так, астрономию? Да вот дед и отец и преподавали. И первый наглядный пример астрономии, который дети видели наяву — это сказка «КОЛОБОК».

А теперь обратимся к исходному, подлинному тексту древней сказки «Колобок», где «коло» — это круг и «бок» какого-то круга. То есть мы видим бок какого-то круга, который ещё сам ходит по кругу. Посмотрите, читая сказку, на щит Числобога и вам всё будет понятно.

Читаем неискаженную сказку Колобок

Попросил Тарх Перунович Дживу: «Создай колобок».

И Она по Сварожьим Сусекам поскребла, по чертожьим амбарам помела и слепила колобок, и положила на окно Чертога Рады.

И засиял колобок, и покатился по Перунову Пути. Но недолго он катился, в Чертог Вепря прикатился, отгрыз Вепрь у колобка бок, но не весь откусил, а крошечку.

Покатился дальше колобок и докатился до Чертога Лебедя, и Лебедь отклевал кусочек, и в Чертоге Ворона — Ворон отклевал кусочек, в чертоге Медведя — Медведь колобку бок помял.

Волк в своём Чертоге почти пол-колобка обглодал, а когда докатился колобок до Чертога Лисы, то Лиса его съела.

Или в другом изложении:

Попросил Рас Деву: «Испеки мне Колобок».

Дева по Сварожьим амбарам помела, по Чертожьим сусекам поскребла и испекла Колобок.

Покатился Колобок по Дорожке. Катится-катится, а навстречу ему — Лебедь: «Колобок-Колобок, я тебя съем!»

И отщипнул клювом кусочек от Колобка. Катится Колобок дальше. Навстречу ему — Ворон: «Колобок-Колобок, я тебя съем!»

Клюнул Колобка за бочок и еще кусочек отъел. Покатился Колобок дальше по Дорожке.

Тут навстречу ему Медведь: «Колобок-Колобок, я тебя съем!» Схватил Колобка поперёк живота да помял ему бока, насилу Колобок от Медведя ноги унёс.

Катится Колобок, катится по Сварожьему Пути, а тут навстречу ему — Волк: «Колобок-Колобок, я тебя съем!» Ухватил Колобка зубами, так еле укатился от Волка Колобок.

Но Путь его ещё не закончился. Катится он дальше, уж совсем маленький кусочек от Колобка остался.

А тут навстречу Колобку Лиса выходит: «Колобок-Колобок, я тебя съем!» — «Не ешь меня, Лисонька», — только и успел проговорить Колобок, а Лиса его: «Ам», — и съела целиком.

Сказка, знакомая всем с детства, обретает совсем иной смысл и куда более глубокую суть, когда мы открываем для себя Мудрость Предков. Колобок у славян никогда не был ни пирожком, ни булочкой, ни «почти ватрушкой», как поют в современных сказках и мультиках самые разномастные хлебобулочные изделия, которых нам выдают за Колобка. Мысль народная куда более образна и сакральна, нежели её пытаются представить. Колобок — это метафора, как почти все Образы героев русских сказок. Недаром русский народ повсюду славился своим образным мышлением.

Сказка о Колобке — это астрономическое наблюдение Предков за движением Месяца по небосклону: от полнолуния (в Чертоге Раса) до новолуния (Чертог Лисы). «Замес» Колобка — полнолуние, в данной сказке происходит в Чертоге Девы и Раса (примерно соответствует современным созвездиям Девы и Льва). Далее, начиная с Чертога Вепря, Месяц идёт на убыль, т. е. каждый из встречающихся Чертогов (Лебедь, Ворон, Медведь, Волк) — «съедают» часть Месяца. К Чертогу Лисы от Колобка уже ничего не остается: Мидгард-Земля (по-современному — планета Земля) полностью закрывает Месяц от Солнца.

Подтверждение именно такой интерпретации Колобка мы находим в русских народных загадках (из собрания В.Даля): «Голубой платок, красный колобок: по платку катается, людям усмехается». — Это про Небеса и Ярило-Солнце.

Для детишек ещё пара-другая загадок:

Белоголовая корова в подворотню смотрит. (Месяц)

Молодой был — молодцом глядел, под старость устал — меркнуть стал, новый родился — опять развеселился. (Месяц)

Вертится вертушечка, золотая коклюшечка, никто её не достанет: ни царь, ни царица, ни красная девица. (Солнце)

Кто на свете всех богаче? (Земля)

Следует учитывать, что славянские созвездия не соответствуют в точности современным созвездиям. В Славянском Круголете — 16 Чертогов (созвездий), и имели они иные конфигурации, чем современные 12 Знаков Зодиака. Чертог Раса (семейство Кошачьих) примерно можно соотнести с зодиакальным знаком Льва.

Можете сравнить нашу сказку с современными данными о последовательном изменении освещённости Луны.

Система Земля-Луна-Солнце

Луна по своему пути вокруг Земли освещается Солнцем, она сама не светится.

Последовательное изменение видимой луны на небе

Луна проходит следующие фазы освещения:

Чтобы отличить первую четверть от последней, находящийся в северном полушарии может использовать следующие правила: если лунный серп в небе похож на букву «С», то это — луна «Стареющая», то есть это последняя четверть. Если же он повёрнут в обратную сторону, то, мысленно приставив к нему палочку, можно получить букву «Р» — луна «Растущая», то есть это первая четверть.

Растущий Месяц обычно наблюдается вечером, а стареющий — утром.

Следует заметить, что вблизи экватора Месяц всегда виден «лёжа на боку», и данный способ не подходит для определения фазы, а в южном полушарии фазы луны проходят в обратном порядке. Без знаний звездочтения наши Предки не обходились в повседневной жизни. Эти знания нужны были не только для использования их в сельскохозяйственной деятельности. Рождение ребёнка под определённым созвездием определяло его характер, наклонности и способности к определённому виду трудовой деятельности. Всё это учитывалось в воспитании детей.

Сказка про колобка с хорошим концом

Детско-дедские сказки. Сказка про колобка с хорошим концом.

Сидели как-то дед с бабой утречком на завалинке возле своего домика и на солнышке косточки грели. Прищурился дед от яркого солнышка, и привиделись ему его детки, когда они были совсем малышами с пухлыми щечками.

Баба говорит: «Дедулик! Уж не помню я, какой в сказке был колобок. Да и муки у нас уж почти нету. Напомни-ка мне эту сказку, тогда может испеку».

Дед и говорит:

— А ты пойди, по амбару помети, по сусекам поскреби, небось, на колобок-то муки наберется. Потом на сметане тесто замеси, да колобок скатай. В печь поставь, да на окне остуди. А потом расскажу, что дале было.

Пошла баба, сделала, как дед сказал. Муки наскребла, замесила на сметане тесто, скатала колобок, и только в печь раскалённую хотела поставить, как дед говорит: «Погоди-ка! Совсем забыла сказку, поди?»

Отошёл, посмотрел и аж крякнул от удовольствия.

Баба говорит деду: «Ты мне сказку-то расскажи, а то я совсем запамятовала.»

Сама села поудобней и сказку приготовилась слушать.

Вот дед и стал своей бабке сказку рассказывать о колобке.

А в это время мимо дома фея пролетала. Маленькая такая, как бабочка. И крылышки у неё, как у бабочки. Кто увидит её, не сразу поймет, что это фея. Не было её всю Сварожью ночь, а теперь время настало – появилась, родимая.

И ни слова, ни полслова, ни деду, ни бабке, прыг с окошка, да поскакал резво, как мячик, прямиком в лес.

Увидели дед, да баба такое, подскочили к окну, кричать давай, плакать, звать: «Сыночек! Сыночек!»

Но сыночка и след простыл.

Не знали они, что сказки-то теперь исполняются!

Катился-катился колобок по лесной тропинке и увидел возле тропинки ёлочку. И тут же, вдруг, дошла до него одна хорошая мысль.

Попрыгал он, спрятал иголки в себя и покатился дальше.

Катится-катится колобок по тропинке, и вдруг ему навстречу зайчик выбегает.

Колобок согласился, и поскакали они оба к зайчику домой.

Я колобок-колобок,

На сметане замешен,

Я в печке испечен,

На окошке остужен,

Я от дедушки ушел,

Я от бабушки ушел,

Я от волка, ушел,

От медведя ушел

И от тебя, лиса, уйду

Повеселился с зайчатами колобок, хорошо у него на душе стало, но надо свое дело делать. И он прощаться стал. А зайцы давай просить его:

— Оставайся с нами жить! Куда же ты пойдешь? А вместе веселей нам будет жить.

Но колобок поблагодарил за гостеприимство зайчишек и поскакал дальше своей дорогой.

Скакал-скакал колобок, да песенку свою пел. Но не ради хвастовства, а чтоб веселей бежать было и чтоб слышали все:

Я колобок-колобок,

На сметане замешен,

В печке испечен,

На окошке остужен,

И от бабушки ушел,

И от дедушки ушел,

И от зайца ушел,

И от волка.

И побежали они в разные стороны.

Скачет колобок и свою песенку поет:

Я колобок-колобок,

На сметане замешен,

В печке испечен,

На окошке остужен,

И от бабушки ушел,

И от дедушки ушел,

И от зайца ушел,

И от волка ушел

И от медведя.

Только сказал, а медведь тут, как тут и ревёт грубым голосом:

— Кто меня тут поминает?

Скачет колобок и песенку поет:

Я колобок-колобок,

На сметане замешен,

В печке испечен,

На окошке остужен,

И от бабушки ушел,

И от дедушки ушел,

И от зайца ушел,

И от волка ушел,

И от медведя ушел,

И от тебя, лиса.

А лиса тут, как тут. На тропинку прыг, и хвостом дорогу загородила:

— Ах, колобок, мой милый, дорогой! Как я рада тебя видеть и песню твою слышать! Какой ты красивый, да румяный, да запашистый! Как красиво ты поешь, какой голосок у тебя звонкий, да сладкий! Ох, люблю я твои песни! Сядь на пенёк, спой еще разок.

Колобок слушает и думает:

Знаю я тебя коварную,

Знаю я тебя хитрую,

Знаю я тебя подлую,

Но и я теперь не простой,

Но и я теперь не глупый,

Но и я теперь ученый.

А сам и говорит:

— Хорошо, спою! Но лучше сразу на носу.

Колобок собрал все силы, да как прыгнет высоко, да сверху прямо на лисий нос – бац! А в последний момент все еловые иголки выпустил.

Воткнулись иголки в нос лисе. Ох, она и завизжала от боли! Ох, и прыгала и скакала! Кричала не своим голосом. В лес убежала, и нос распухший теперь боится показать. Нюх совсем потеряла. Тихо сидит.

А колобок запрыгнул на пенек и на солнышке пригрелся. Доволен колобок, что подлую лису наказал. Улыбнулся солнышку и прищурился от света. Да и негоже на светило прямо смотреть. И привиделись колобку его родные бабушка и дедушка. Улыбаются, обратно зовут.

Посмотрело на колобка солнышко, засмеялось и говорит:

— Молодец, колобок! Сделал, что надо! Хвалю! Беги теперь к своей бабушке и к своему дедушке. Они плачут и ждут тебя очень.

Услышал такие слова колобок, обрадовался. Мир, оказывается, не такой уж и плохой! Сколько друзей у него появилось! И родные бабушка и дедушка ждут его и никак не дождутся.

Прибежал домой, а дед и баба увидели его, обрадовались, обнимать кинулись, целовать.

Вот и стали они жить-поживать, да добра наживать.

А сказка не та хороша, какая хорошо начинается,

А та хороша, какая для нас хорошо кончается.

Скрытый смысл сказок: куда бежал Колобок и зачем Царевна Лебедь вышла за Гвидона

Проблема восприятия текстов — будь то сказки или просто художественная литература — заключается в том, что мы не привыкли их анализировать, этому по разным причинам все еще не учат в школе. А ведь умение читать незамыленным взглядом, использовать прочитанное (даже не напрямую) — это очень ценный и необходимый гуманитарный и человеческий навык

Зачем Колобок ушел от дедушки и бабушки

Почему старуха осталась у разбитого корыта

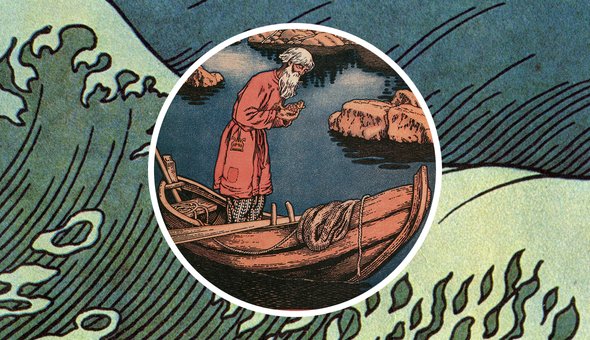

Иллюстрация Ивана Билибина к «Сказке о рыбаке и рыбке»

Теперь рассмотрим другой знакомый нам с детства пример, «Сказку о рыбаке и рыбке». Ее очень удобно анализировать после «Колобка», потому что сюжет также состоит из нескольких этапов. О чем это произведение?

Во-первых, это сказка о власти и о том, кому она принадлежит. Пушкин намекает читателям, что властью обладал именно старик, потому что произведение называется «Сказка о рыбаке и рыбке». Хотя мы прекрасно понимаем, что главным действующим лицом в нем являлась старуха.

К. Д. Ушинский в своем учебнике для младшей школы заметил, что Пушкин мог написать: «Жили старик и старуха». Тогда все было бы по-другому: однородным подлежащим стало «старик и старуха». Однако автор сочинил: «Жил старик со своею старухой». Это очень важно. Здесь «старик» — подлежащее, а «со старухой» — дополнение в прямом и переносном смысле слова. Но по сюжету произведения старик не использовал ту власть, которая была ему дана, и он фактически стал дополнением старухи.

Во-вторых, это сказка о напрасности желаний старухи, ведь героиня в конце осталась у разбитого корыта. Так вышло по двум причинам:

Старуха желала иметь блага без старика. Хотя ей досталось корыто, избушка и социальный статус (а сам старик остался черным крестьянином), она каждый раз была недовольна и все время бранила героя. Вскоре старуха и вовсе захотела убрать старика в качестве посредника и стать владычицей морскою. Но это было невозможно, поскольку исполнение ее желаний напрямую зависело от ее мужа, это, в свою очередь, злило героиню, и круг замыкался.

Следующая причина связана с тем, что старуха стремилась получить большее, но не ценила то, что имела. Именно поэтому быть владычицей морскою для нее в каком-то смысле тупик. Владычица морская — тот персонаж, у которого уже все есть и которому ничего не нужно. То есть в любом случае исполнение желания стало бы концом для старухи, ведь, приобретая этот статус, она лишилась бы возможности хотеть чего-то еще. Проблема не в том, что старуха хотела большего, ведь часто человек хочет большего, но здесь важно, что она ни разу не смогла насладиться тем, что у нее было.

Есть еще один важный момент: а почему старуха вообще должна получать эти блага? Они со стариком тридцать лет и три года ничем не занимались: она пряла свою пряжу, а он ловил в море рыбу. Но как только возник ресурс, взявшийся из ниоткуда, сразу появилась обида на мир, и героиня начала пользоваться подневольностью мужа. Здесь, конечно, поднимается тема власти.

В конце произведения герои возвратились в исходное состояние. Сказка закончилась, но читателям не очень понятно, помнят ли герои, что с ними происходило. Это означает, что либо Пушкин говорит о череде каких-то изменений и напрасности этих желаний, либо о том, что старуха, которая сидела перед стариком, всегда в потенциале являлась столбовой дворянкой или даже царицей. Она всегда была готова унизить, оскорбить, наказать и использовать мужа. За злобу и безмерные желания старуха получила наказание, но и старик был наказан, потому что, возможно, он видел, кто перед ним находился, но передал ей власть. Таким образом, эта сказка гораздо глубже и объемнее, чем просто сказка про жадность.

Как Гвидон боролся за внимание отца

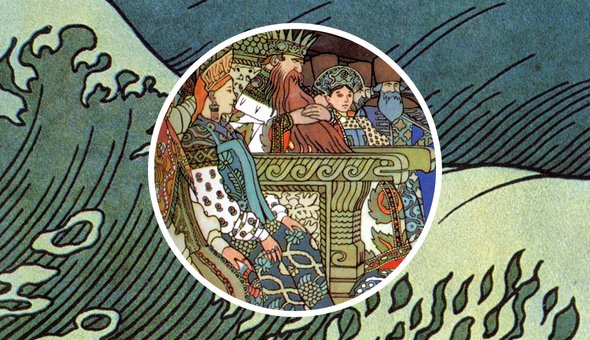

Иллюстрация Ивана Билибина к «Сказке о царе Салтане»

В «Сказке о царе Салтане» вместо возвращения блудного сына фактически есть возвращение блудного отца. Лишившись родителя, Гвидон создал свое царство и сделал все возможное, чтобы получить признание Салтана.

Главный герой находился под властью многих обстоятельств. Он испытывал тоску по отцу («Видеть я б хотел отца»), искал благословения матери, чтобы жениться на Царевне Лебеди. Кроме того, Гвидон до определенного момента зависел и от самой Царевны. Она была для него поставщиком чудес и важнейшим ресурсом волшебства. Благодаря Царевне Лебеди Гвидон мог тайно навещать Салтана.

Героиня помогла царевичу: подарила белочку, грызущую орешки, и 33 богатырей. Вскоре от Бабарихи Гвидон узнал о прекрасной Царевне и захотел на ней жениться.

«За морем царевна есть,

Что не можно глаз отвесть:

Днём свет божий затмевает,

Ночью землю освещает,

Месяц под косой блестит,

А во лбу звезда горит.

Выступает, будто пава;

А как речь-то говорит,

Словно реченька журчит».

Речь шла о самой Царевне Лебеди: «Знай, близка судьба твоя, / Ведь царевна эта — я». Она сделала очень интересный шаг, приняв предложение Гвидона. Героиня была готова лишиться своего волшебства, выйти замуж и потерять власть над царевичем. Затем пара просила благословения у матери Гвидона, таким образом передав ей власть:

«Просим оба разрешенья,

Ты детей благослови

Жить в совете и любви».

Над главою их покорной

Мать с иконой чудотворной

Слезы льет и говорит:

«Бог вас, дети, наградит».

Князь не долго собирался,

На царевне обвенчался;

Стали жить да поживать,

Да приплода поджидать.

После женитьбы Гвидон не расставался с супругой и не навещал отца, и вскоре Салтан сам приехал к сыну. Царевич стал главным и перестал зависеть от других героев. На протяжении сюжета видно, как властью обладали разные персонажи: Салтан, Царевна Лебедь, княгиня и в конце царевич Гвидон.

Мы видим, что на самом деле это сказка прежде всего про получение независимости от отца и приобретение собственной власти.

Пушкина всегда волновал вопрос власти. Когда королевич Елисей в «Сказке о мёртвой царевне и семи богатырях» обратился в поисках своей невесты к ветру, он сказал:

«Ветер, ветер! Ты могуч,

Ты гоняешь стаи туч,

Ты волнуешь сине море,

Всюду веешь на просторе.

В тексте есть четкая субординация: всегда будет кто-то выше. Никто не может стать морской владычицей или богом. Волшебство в сказках Пушкина функционально: оно не нарушает субординацию власти. Его можно обменять: герой либо свободный могучий волшебник, либо женат по любви.

Свобода потеряна, но вместо нее приобретается что-то другое. Поэтому эти сказки управленческие. Они описывают вертикаль власти, рассказывают про субординацию и про то, кто главный.

Какой из этого можно сделать вывод? Содержание всегда больше, чем сюжет. Художественная литература, фольклор — это всегда образ, который запоминается.

Чем закончилась сказка про колобка

первоначальный смысл сказки

Всем с детства известна Русская народная сказка КОЛОБОК, которая начиналась так:

Жили-были старик со старухой. Вот и говорит старик старухе:

— Поди-ка, старуха, по коробу поскреби, по сусеку помети, не наскребешь ли муки на колобок.

Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела и наскребла муки горсти две. Замесила муку на сметане, состряпала колобок, изжарила в масле и на окошко студить положила.

Колобок полежал, полежал, взял да и покатился – с окна на лавку, с лавки на пол, по полу к двери, прыг через порог – да в сени, из сеней на крыльцо, с крыльца на двор, со двора за ворота, дальше и дальше.

Изначально сказка о Колобке звучала совершенно по другому.

Джива по Сварожьим амбарам помела, по Чертожьим сусекам поскребла и испекла Колобок. Покатился Колобок по Дорожке.

Таким образом, дети получали начальное знание в астрономии и изучении звездной карты (заметьте, практически с пеленок).

Подтверждение такой интерпретации Колобка можно найти в русских народных загадках из собрания В.Даля:

Голубой платок, красный колобок: по платку катается, людям усмехается (движение солнца по небосводу).

*** Слово «календарь» происходит от сращения названия Славяно-Арийского Календаря Каляды Даръ, что буквально означает подарок Бога Каляды (Коляды).

Другое название Календаря — Круголѣт Числобога.

Даарийский Круголѣт Числобога уходит своими корнями во времена, когда наши Предки жили на серверном материке, который они называли Даария (Гиперборея, Арктида).

Календарь основан на 16-тиричной системе счисления, в котором ещё прослеживается наибольшее простое число 9. И несмотря на свою необычность, для современного восприятия, эта календарная система, наиболее точная и удобная из всех существующих на данный момент календарей. За последние несколько десятков тысяч лет, наш календарь не «убежал» и не «отстал» ни на один день, т.к он опирается на матиакальную модель Вселенной и на осевую централизацию и галактическую ориентацию Земли.

Календарь имеет Руническую форму отображения, т.е. названия Сороковников (месяцев), чисел, дней недели и названия Лѣт записывались Рунами (тайными Образами для передачи большого объёма информации).

Первый Сороковник обозначался одной Руной, а остальные обозначались соединением двух Рун, причем вторая Руна, указывала на часть цикла вращения нашей Земли вокруг нашего Ярилы (солнца). Этот цикл называется Лѣто («года» в место Лѣт появились при Петре I, а образ «год» (от «година») обозначает «структурный» отрезок времени в ДКЧ (с 1-го по 144-ый год)). От слова «Лѣто» в нашем языке сохранились понятия: летопись, летописец, летоисчисление, сколько Вам лет и т. д.

Наша Мидгард-Земля движется вокруг Ярилы, вращаясь вокруг своей оси, а ось, медленно движется по круговому конусу. При этом северный полюс описывает в пространстве эллипс, который является основанием этого конуса. Ось этого конуса перпендикулярна плоскости земной орбиты, а угол между осью и образующей конуса равен примерно 23°.

Это движение оси вращения по круговому конусу по научному называется прецессией, а наши Предки называли Сутками Сварога. И в результате этого полный (визуально наблюдаемый с Земли) оборот звёздного неба, все 16 Чертогов (созвездий) происходит за 25920 лет.

(На данный момент астрономы считают длину прецессии равной 25729 года- Платонов год. Астрологи считают, что цикл прецессии составляет 25920 лет и одна астрологическая эра равна 1/12 цикла и составляет 2160 лет. Раньше, до катаклизма, прецессии не было, угол оси был примерно 30° и ось строго смотрела в центр нашей галактики).

На протяжении Сварожьего Круга (для земного наблюдателя) в течении одного Лѣта наше Ярило-Солнце перемещается по небесному своду из Чертога в Чертог в противоположном направлении от обычного годового цикла:

Чертог Девы, Вепря, Щуки, Лебеди, Змея, Ворона, Медведя, Бусла, Волка, Лисы, Тура, Лося, Финиста, Коня, Орла, Раса:

Ныне древним Даарийским Круголѣтом Числобога пользуются только ПравоСлавные Славяне (не путать с христианами) Староверы-Инглинги и Ирландский Орден Друидов.

Повсеместное использование нашего древнего календаря прекратилось немногим более 300 лет назад, когда царь Пётр I своим Указом ввёл на территории Руси григорианский календарь и повелел в ночь на 1 января праздновать наступление 1700 года от рождения Иисуса Христа. А на Руси в то время шло Лето 7208 от Сотворения Мира в Звёздном Храме.

Кстати говоря, символическое изображение всадника на белом коне, поражающего копьём дракона, известное по христианской традиции как Георгий Победоносец, на самом деле символизирует как раз эту победу. Именно поэтому издавна этот символ так распространён и почитаем на Руси среди Славяно-Арийских народов.

— Лето 7519 от Сотворения Мира в Звёздном Храме

— Лето 13019 от Великого Похолодания

— Лето 44555 от Сотворения Великого Коло Рассении

— Лето 106789 от Основания Асгарда Ирийского

— Лето 111817 от Великого Переселения из Даарии

— Лето 143001 от периода Трёх Лун

— Лето 153377 от Асса Деи

— Лето 185777 от Времени Туле

— Лето 604385 от Времени Трёх Солнц и т.д.

Абсолютно для всех современных историков и других дарвинистов датировки выглядят просто фантастическими. Но для самостоятельно мыслящего человека, интересующегося древним Культурным наследием народов Земли, такие «пропасти лет» не выглядят столь уж пугающе. Ведь не только в Славяно-Арийских Ведах, но и в довольно многочисленных дошедших до нас памятниках древнеславянской письменности по всей Земле упоминаются ещё куда более продолжительные отрезки исторического времени. На эти же факты указывают и непредвзятые археологические и палео-астрономические исследования.