чем закончилась ливонская война для московского царства

Ливонская война 1558-1583 годов

Лучшее, что нам дает история,— это возбуждаемый ею энтузиазм.

Ливонская война длилась с 1558 по 1583 года. В ходе войны Иван Грозный стремился получить доступ и захватить портовые города Балтийского моря, что должно было существенно улучшить экономическое положение Руси, за счет улучшения торговли. В данной статье мы поговорим кратко о Левонской войне, а также обо всех ее аспектах.

Начало Ливонской войны

Шестнадцатое столетие было периодом беспрерывных войн. Российское государство стремилось обезопасить себя от соседей и вернуть земли, которые ранее входили в состав Древней Руси.

Войны велись по нескольким направлениям:

Ливония – регион в восточной Балтии. На территории современной Эстонии и Латвии. В те времена существовало государство, созданное в результате крестоносных завоеваний. Как государственное образование, оно было слабым из-за национальных противоречий (прибалтийцы были поставлены в феодальную зависимость), религиозного раскола (туда проникла Реформация), борьбы за власть среди верхушки.

Карта Ливонской войны

Причины начала Ливонской войны

Иван 4 Грозный начал Ливонскую войну на фоне успехов своей внешней политики на других направлениях. Русский князь-царь стремился отодвинуть границы государства на запаз, чтобы получить доступ к судоходным районам и портам Балтийского моря. И Ливонский Орден дал русскому царю идеальные причины для начала Ливонской войны:

Говоря о причине, следует сделать акцент на том, что Ливония отделяла Русь от моря, блокировала торговлю. В захвате Ливонии были заинтересованы крупные купцы и дворяне, которые желали присвоить новые земли. Но главной причиной можно выделить амбиции Ивана IV Грозного. Победа должна была укрепить его влияние, поэтому он вел войну, не считаясь с обстоятельствами и скудными возможностями страны ради собственного величия.

Ход войны и основные события

Ливонская война велась с большими перерывами и исторически разделяется на четыре этапа.

Первый этап войны

На первом этапе (1558–1561) боевые действия велись относительно успешно для России. Русская армия в первые месяцы захватила Дерпт, Нарву и была близка к захвату Риги и Ревеля. Ливонский Орден находился на краю гибели и просил перемирия. Иван Грозный согласился на 6 месяцев остановить войну, но это было огромной ошибкой. За это время Орден перешел под протекторат Литвы и Польши, в результате чего Россия получила не 1-го слабого, а 2-ух сильных противников.

Самым опасным противником для России была Литва, которая на тот момент могла в некоторых аспектах превосходить Российское царство по своему потенциалу. Более того, крестьяне Прибалтики были недовольны новоприбывшими русскими помещиками, жестокостями войны, поборами и другими бедствиями.

Второй этап войны

Второй этап войны (1562–1570) начался с того, что новые хозяева ливонских земель потребовали от Ивана Грозного вывести войска и отказаться от Ливонии. Фактически было предложено, чтобы Ливонская война прекратилась, и Россия осталась ни с чем по ее итогам. После отказа царя сделать это война для России окончательно превратилась в авантюру. Война с Литвой продолжалась 2 года и была неудачной для Российского Царства. Конфликт можно было продолжать лишь в условиях опричнины, тем более что боярство было против продолжения боевых действий. Ранее, за недовольство Ливонской войной, в 1560 г. царь разогнал «Избранную Раду».

Именно на этом этапе войны Польша и Литва объединились в единое государство – Речь Посполитая. Это была сильная держава, с которой приходилось считаться всем, без исключения.

Третий этап войны

Третий этап (1570–1577) – это бои местного значения России со Швецией за территорию современной Эстонии. Они закончились без каких-либо значимых результатов для обеих сторон. Все бои носили локальный характер и никакого существенного влияния на ход войны не имели.

Четвертый этап войны

На четвёртом этапе Ливонской войны (1577–1583) Иван IV вновь захватывает всю Прибалтику, но вскоре удача отвернулась от царя и русские войска были разгромлены. Новый король объединённой Польши и Литвы (Речи Посполитой) Стефан Баторий выгнал Ивана Грозного из прибалтийского региона, и даже сумел захватить ряд городов уже на территории Русского царства (Полоцк, Великие Луки и др.). Боевые действия сопровождались страшным кровопролитием. Помощь Речи Посполитой с 1579 года оказывала Швеция, которая весьма успешно действовала, захватив Ивангород, Ям, Копорье.

От полного разгрома Россию спасла оборона Пскова (с августа 1581 г.). За 5 месяцев осады гарнизон и жители города отбили 31 попытку штурма, ослабив армию Батория.

Окончание войны и ее итоги

Ям-Запольское перемирие между Российским царством и Речью Посполитой 1582 года положило конец длительной и ненужной войне. Россия отказалась от Ливонии. Было утеряно побережье Финского залива. Его захватила Швеция, с которой в 1583 года был подписан Плюсский мир.

Таким образом, можно выделить следующие причины поражения Российского государства, который подводят итоги Лиовнской войны:

Несмотря на отрицательный исход, именно Ливонская война определила направления внешней политики России на долгие годы вперед – получить выход к Балтийскому морю.

Ключевое фиаско. Что и кому принесла Ливонская война?

Ливонская война 1558–1583 годов была, пожалуй, самым крупным военным конфликтом эпохи правления Ивана IV. Помимо Русского царства в ней принимали участие Ливонская конфедерация, Речь Посполитая, а также Швеция и Дания.

К несчастью для Ивана Грозного, его смелые амбиции, связанные с завоеванием Ливонии, обернулись поражением для России. Итогом военных действий, которые продолжались четверть века, стал возврат России лишь некоторых приграничных территорий. В самом начале войны русским, правда, удалось захватить Нарву, Дерпт и ряд других городов и замков, но и они позднее были отбиты противником.

В результате бо́льшая часть наших северо-западных земель, где происходили многие сражения, оказалась разорена.

Не последнюю роль в этой истории сыграло и родство Ивана IV c королем Ливонии Магнусом. В 1573 году царь выдал за него свою двоюродную племянницу, княжну Марию Старицкую. Заручившись поддержкой Магнуса, Грозный хотел сделать его главой буферного государства, которое планировал создать внутри Ливонии. Таким образом, Магнус фактически превратился в вассала русского царя. Однако в ходе войны король преследовал исключительно собственные цели, за что впоследствии и поплатился.

Иоанн IV Грозный

Одним из ключевых сражений Ливонской войны считается Битва под Венденом. Сегодня этот город носит название Цесис и находится на территории современной Латвии. 21 октября 1578 года здесь, возле стен Венденского замка, польско-литовская армия, объединившись с отрядом шведов, нанесла поражение русским войскам. Принято считать, что именно после этой битвы Россия наконец прекратила наступательные действия в Ливонии.

Так это или нет, «История.РФ» решила поинтересоваться у доктора исторических наук, профессора РГГУ, специалиста по истории России XVII–XVIII веков Игоря Курукина.

«Исход войны изменила не только битва…»

– Игорь Владимирович, можно ли сказать, что именно сражение под Венденом положило конец многолетним попыткам Руси подчинить себе Ливонию?

– Понимаете, когда мы говорим о каких-то долговременных событиях, говорить о том, что именно данное конкретное событие все повернуло, – некорректно. Но битва за Венден, действительно, была важным сражением. Проблема в том, что к концу 70-х годов XVI века на Руси вообще была крайне тяжелая ситуация. Это был мощный кризис, который охватил всю страну, включая, естественно, ее вооруженные силы. В этот период были и чума, царившая на Руси в начале 1570-х, и голодные годы, и огромные социальные потрясения. Это не только казни. Почему-то, когда говорят об Иване Грозном, первым делом вспоминают о том, сколько людей было казнено. Только мы должны с вами вдуматься в одну цифру: практически половина земельных собственников в то время поменяла свои владения.

– Что это значит?

– Это значит, что человека вырывали из одного места и бросали в другое. И вот, с той земли, где ты жил из поколения в поколение, где у тебя были соседи, могилы предков, твой родной монастырь, – из всего этого тебя вырывают и отправляют куда-то. Тебя ни в чем не обвиняют, ты продолжаешь служить своей стране, но как ты приживешься на новом месте, как сложатся у тебя отношения, какой у тебя будет доход? Все это, на самом деле, было огромным потрясением. И эти потрясения, естественно, очень сильно отразились на боеспособности армии.

– В то время Русь ведь еще переживала набеги крымских татар?

– Да, безусловно, татарские набеги в 1571 и 1572 годах добавили сложностей. Все это и привело к нашему поражению в Ливонской войне. Ведь армия – часть живого организма. Если мы говорим о той эпохе, то армия – это, по сути, и есть сами служилые землевладельцы. Все эти люди, конечно, испытывали на себе все тяготы того времени. Если человек разорен, то он не может пойти на службу, не является полноценным воином. А если ты даже пришел в армию, но тут тебе сообщают, что у тебя там мужики разбегаются (а у тебя, допустим, всего-то 20 дворов), то, естественно, ты начинаешь бежать туда, ловить их. Все это очень ослабило боеспособность войск.

– Вы могли бы объяснить, какие отношения существовали между сторонами Ливонского конфликта? Ведь король Ливонии Магнус был зятем и вассалом Ивана IV. Что их связывало?

– Каждая из сторон в данном случае стремилась сделать себя сильнее. Поскольку у Ивана Грозного ситуация была не очень хорошая, он пригласил на Русь датского принца, сделал его своим зятем и союзником. А тот, естественно, был заинтересован в том, чтобы проводить свою политику – он мечтал создать для себя маленькое королевство в Прибалтике.

– Иван Грозный был не из тех, кто прощает предательства. Что стало с Магнусом после истории с Венденом?

– Ему повезло, его даже не казнили – он остался жив. В любом случае предполагалось, что Иван IV и Магнус должны выступать как некая единая сторона, а на самом деле и у ливонского короля, и у русского царя, и у наших воевод – у всех были свои амбиции. Это опять же не добавляло прочности.

«Ливонская война была дебютом Речи Посполитой»

– Зачем Грозному вообще понадобилась эта война? Он хотел заполучить выход к Балтийскому морю?

– То, что мы называем выходом к Балтике, – это, скорее, объяснение более позднего периода. Мы не видим, чтобы царь Иван Грозный, как Петр I например, строил верфи и спускал на воду корабли. Я, честно говоря, такого не помню. Петр I сразу стал это делать, а Грозный не стал. Поэтому утверждать, что Россия XVI века – морская держава, которая была заинтересована в большой морской торговле… Я не уверен, что это было так. Скорее, здесь была следующая логика. Прибалтика той эпохи – это достаточно благоустроенная территория; это земли, крестьяне и города, которые могли давать доход – и казне, и конкретным помещикам, которых туда надо было помещать. Наверное, это было на первом месте, а уж потом все остальное.

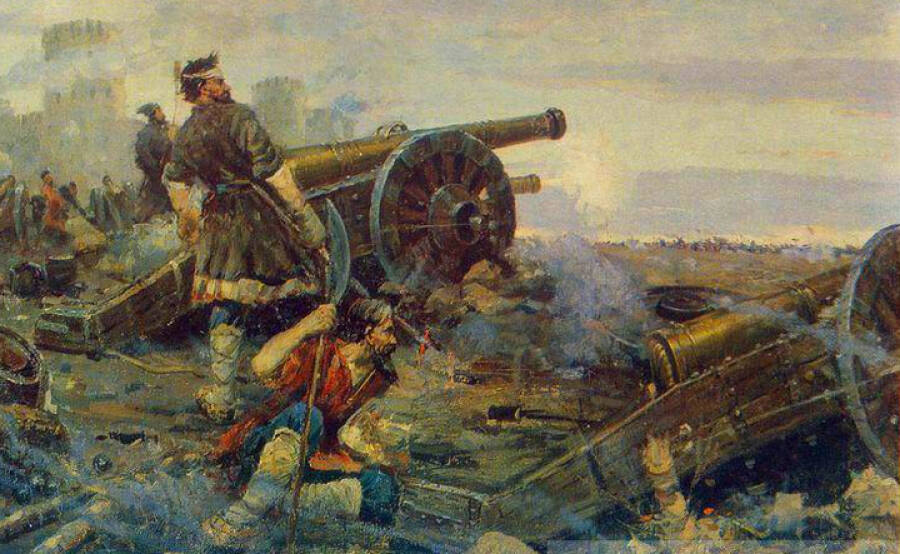

Взятие Нарвы Иваном Грозным

– Не совсем понятно, почему в разных источниках по-разному оцениваются итоги этой войны. Некоторые историки пишут о выгоде, которую Россия извлекла из Ливонского конфликта: «…несмотря на то, что цели войны достигнуты не были и Рига осталась в руках ливонцев, такие важные порты, как Нарва и Ревель, стали отныне центрами русской торговли, позволившими установить тесные связи с Западной Европой». Тем временем другие пишут: «Россия была разорена, а северо-западные районы обезлюдели».

– То, что в стране было разорение, – это опять же результат не самих военных действий, а того кризиса, о котором мы с вами говорили. Поэтому, если новгородские земли у нас были разорены, это случилось не потому, что там шла война, а по совсем другим причинам. Что касается территорий, то с Речью Посполитой был подписан Ям-Запольский мирный договор, а со Швецией заключено Плюсское перемирие. Там было четко указано, какие у нас были границы. Никаких территориальных предприятий для России не было – все это описано в любом учебнике истории для седьмого класса. Другое дело, что до того, когда ситуация складывалась благоприятно, значительная часть территорий оказалась во владении России – там были и города, и земли, и т. д. Но мы же говорим об итогах войны, а не о том, что было в ее процессе. А по итогам понятно, что для нас это были прежде всего потери. Могло быть и хуже, но обошлось.

– Какое значение Ливонская война имела для Восточной Европы в целом?

– Это был дебют Речи Посполитой. Только что произошло объединение Польши и Литвы – в 1569 году была подписана Люблинская уния. Это означало, что на ближайшие 60–70 лет Речь Посполитая стала великой державой. Взлет Швеции пришелся уже на первую половину XVII века – тогда она стала крупной европейской державой. Но, собственно говоря, этот взлет тоже начнется с побед в Прибалтике, когда бо́льшая ее часть перейдет во владение Швеции. Но это будет только через пятьдесят лет.

Ливонская война: падение ордена

Статья публикуется в авторской редакции

Ливонская война стала одним из крупнейших военных конфликтов XVI века, охватившим Россию и северо-восточную Европу. На территории современных Эстонии, Латвии и Беларуси сражались армии Ливонской конфедерации, Москвы, Великого княжества Литовского, Шведского и Датского королевств. Следуя государственным интересам, Иван IV Грозный, прославившийся как амбициозный и своенравный монарх, решил принять участие в грядущем переделе Европы в связи с угасанием некогда сильного Ливонского ордена. В итоге затянувшийся конфликт не увенчался для Москвы успехом.

Для начала следует кратко рассказать об участниках этой войны и выяснить силы сторон.

Ливонская конфедерация

К XVI веку внутриполитическая ситуация лишь усугубилась, социальная и политическая разобщенность в орденских землях возросла до критического предела. Потому не удивительно, что не отличавшиеся миролюбием соседи Ливонии, а именно Швеция, Дания и Россия, стервятниками кружили над Прибалтикой, ожидая скорой добычи. Один из предшественников Ивана Грозного, великий князь Иван III, в начале XVI века заключил с Орденом мирный договор, согласно которому ливонцы платили ежегодную дань Пскову. Впоследствии Иван Грозный ужесточил условия договора, дополнительно требуя отказа от военных союзов с Литвой и Швецией. Ливонцы отказались выполнять подобные требования, и в 1557 году Орден подписал договор вассальной зависимости с Польшей. В 1558 году начались война, которая и поставила крест на Ливонской конфедерации.

Великое княжество Литовское

Обширное государство, располагавшееся на территории современных Беларуси, Украины и Литвы, было образовано в XIII веке, а с XVI века существовало в составе Речи Посполитой. В XV-XVI веках Литовское княжество было главным соперником Москвы за господство над территориями от Смоленска до Буга и от Балтики до Черного моря. Потому активное участие литвинов в Ливонской войне совершенно не вызывает удивления.

Русское царство

Как мы уже упоминали, инициатором Ливонской войны был Иван Грозный, один из самых знаменитых российских государей. От отца Василия III ему досталось сильное государство, пусть и ведущее с начала XVI века непрекращающиеся войны за расширение территории. Одной из целей деятельного царя стала Прибалтика, поскольку впадающий в ничтожество Ливонский орден не мог оказать России существенного сопротивления. Вся сила ливонцев заключалась в средневековом наследии – множестве укрепленных замков, составлявших мощную оборонительную линию, способную долгое время связывать силы неприятеля.

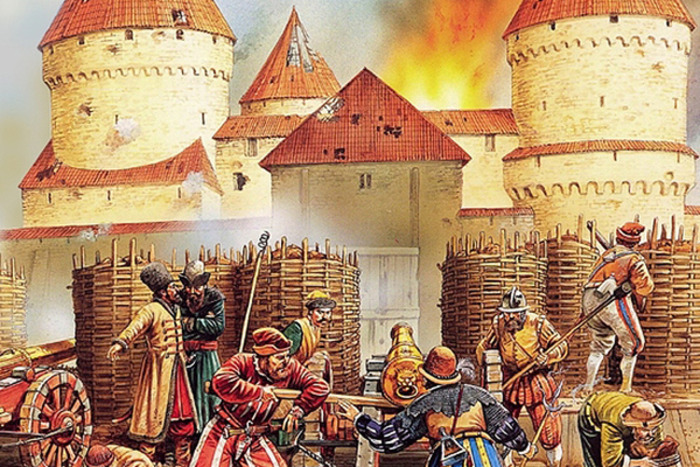

Основой армии Ивана Грозного были стрельцы – первое регулярное российское войско, набираемое из городских и сельских жителей, вооруженное пушками и пищалями. Казавшиеся неприступными средневековые замки не могли защитить своих владельцев от стремительно развивавшейся и совершенствовавшейся артиллерии. Незадолго до начала войны, в 1557 году, царь собрал в Новгороде сорокатысячное войско для грядущей кампании и был уверен в предстоящем успехе.

Начальный период войны

Война началась 17 января 1558 года с разведывательного рейда русских войск на ливонскую территорию, который возглавляли казанский хан Шах-Али и воеводы Глинский и Захарьев-Юрьев. Дипломатическим обоснованием похода была попытка получить с ливонцев причитающуюся Пскову дань, однако у Ордена не было никаких шансов собрать необходимую сумму в 60 тысяч талеров.

Нарва была сильной приграничной крепостью Ливонского ордена, основанной еще датчанами в XIII веке. По другую сторону границы для защиты от возможного вторжения в конце XV века возвели Ивангородскую крепость. Расстояние между укреплениями составляло порядка двух километров, что после начала боевых действий позволило гарнизону Нарвы, которым командовал рыцарь Фохт Шнелленберг, открыть огонь по Ивангороду, спровоцировав долгую артиллерийскую перестрелку. К апрелю 1558 года русские войска во главе с воеводами Даниилом Адашевым, Алексеем Басмановым и Иваном Бутурлиным подошли к Нарве. Началась осада.

11 мая крепость охватил пожар, разросшийся из-за сильного ветра. Защитникам Нарвы приходилось покидать стены и бросаться в неравный бой с более могущественным противником – бушующим пламенем. Воспользовавшись паникой в городе, войска Ивана Грозного пошли на штурм, и беспрепятственно проломили ворота. Стремительно захватив нижний город вместе с вражеской артиллерией, они открыли огонь по верхнему городу и цитадели. Осажденные быстро смирились с неотвратимым поражением и сдались на условиях свободного выхода из города. Нарва была взята.

Вместе с крепостью Ивану Грозному досталась гавань с выходом к Финскому заливу и Балтийскому морю – именно она стала колыбелью российского флота.

Помимо быстрого захвата Нарвы малой кровью, 1558 год увенчался рядом не менее успешных операций русской армии. В конце июня, несмотря на героическую оборону, пал замок Нейгаузен, чьим гарнизоном руководил рыцарь Уэкскюль фон Паденорм – крепость успешно отбивалась целый месяц, но истинно рыцарское мужество оказалось бессильно против артиллерии воеводы Петра Шуйского. В июле Шуйский захватил Дерпт (современный Тарту) – на протяжении семи дней артиллерия уничтожала укрепления практически в упор, после чего осажденным оставалось только договариваться о капитуляции.

В итоге, за период весны-осени 1558 года стрелецкое войско захватило два десятка крепостей, включая добровольно перешедшие под власть русского царя. К концу года ситуация переменилась – ливонцы решили перейти в контратаку. К 1559 году новым главой Ордена стал Готхард фон Кетлер, ставший последним в истории носителем титула ландмейстера Тевтонского ордена в Ливонии…

Кампания 1559 года

После взятия Рингена ливонцами царь Иван Грозный решил дать Ордену адекватный ответ. В начале 1559 года стрельцы во главе с воеводой Василием Семеновичем Серебряным-Оболенским пересекли ливонскую границу и 17 января встретились с войском рыцаря Фридриха фон Фелькерзама у города Тирзен (ныне Тирза в Латвии). Битва закончилась для ливонцев сокрушительным поражением – сам Фридрих и 400 рыцарей (не считая простых воинов) погибли, остальные попали в плен или разбежались. Воспользовавшись успехом, русские войска прошли по ливонским землям через Ригу до Прусской границы, захватив еще 11 городов.

Эта операция вызвала полный развал ливонской армии, боеспособность которой снизилась до катастрофического уровня. К весне 1559 года все соседи Ордена существенно оживились, поскольку не только Москва имела виды на земли Ливонии. Литва, Польша, Швеция и Дания требовали от Ивана Грозного прекращения кампании, угрожая выступить на стороне Ливонской конфедерации.

Не менее важным фактором было беспокойство европейских монархов усилением Москвы. Так, литовский князь Сигизмунд II не без панических ноток сообщал в депеше английской королеве Елизавете:

Еще одной сложностью были разногласия в самой Москве. Отсутствие общей военной стратегии, когда часть бояр считала выход к Балтике самым приоритетным направлением, а другая выступала за быстрейшую ликвидацию Крымского ханства, вызывало ярые споры среди приближенных царя. Если появление контролируемых Москвой портов на Балтике перекраивало геополитическую и торговую карту Европы, значительно смещая чашу весов в пользу Ивана Грозного, то успешная южная кампания обеспечила бы защиту границ от постоянных набегов и обогатила бы воевод и бояр новыми земельными приобретениями.

В итоге, царь пошел на уступки и согласился дать ливонцам перемирие с марта по ноябрь 1559 года. Полученную передышку Орден использовал с максимальной для себя пользой. Будучи не в состоянии в одиночку справиться с царем, ливонцы решили пригласить за игорный стол больше участников, втянув в конфликт с Иваном Грозным Польшу и Швецию. Впрочем, им самим эта интрига не сильно помогла. Готхард фон Кетлер заключил договор с великим литовским князем Сигизмундом II, согласно которому земли Ордена и рижского архиепископа попадали под протекторат Литвы. Позже Ревель отошел королю Швеции, а остров Эзель (Сааремаа) брату датского короля – герцогу Магнусу.

Получив внешнюю помощь, в начале осени 1559 года ливонцы нарушили перемирие и неожиданной атакой разбили отряд воеводы Плещеева близ Дерпта. Однако к тому времени, когда они дошли до крепости, начальник гарнизона воевода Катырев-Ростовский успел подготовиться к обороне. 10 дней осады и обоюдных артиллерийских залпов не дали результата, и Кетлер вынужден был отступить.

На обратном пути Кетлер предпринял осаду крепости Лаис, которую стрелецкий глава Кошкаров вместе с гарнизоном в 400 человек отважно оборонял на протяжении двух дней, пока ливонцы вновь не отступили. Осенняя кампания Ордена не только не дала каких-то результатов, но и спровоцировала Москву на возобновление боевых действий.

Кампания 1560 года

Летом 1560 года Иван Грозный направил в Дерпт шестидесятитысячную армию с 40 осадными и 50 полевыми пушками под командованием Ивана Мстиславского и Петра Шуйского. Целью последующей атаки должен был стать Феллин (современный Вильянди) – самая мощная крепость Ордена в восточной Ливонии.

По данным разведки, ливонцы перевозили богатую казну в Гапсаль (Хаапсалу на северо-западе Эстонии), и русский авангард из двенадцати тысяч всадников спешил перекрыть дорогу от Феллина к морю. Ко 2 августа всадники разбили лагерь в нескольких километрах от замка Эрмес (ныне Эргеме в Латвии). Тем временем, ливонские войска под предводительством «последней надежды Ливонии» ландмаршала Филиппа фон Белля собрались у замка Триката, чтобы дать отпор неприятелю. Также 2 августа три десятка рыцарей отправились за фуражом, где и столкнулись с многочисленным разъездом неприятеля.

Обе стороны открыли огонь, один русский погиб, остальные предпочли отойти к лагерю. Рыцари разделились: 18 повернули за подкреплением, 12 бросились вдогонку за отступающими. Когда первый отряд вернулся в лагерь, Белль приказал выставить против русских 300 всадников, поскольку он понятия не имел о численности противника, а прибывшие рыцари видели только небольшой отряд. Выступившие ливонские всадники были быстро окружены, а когда начался бой, многие из них пустились в бегство. В результате более 250 рыцарей погибли, многие попали в плен. Среди них оказался и Филипп фон Белль – «последняя надежда» себя не оправдала, и дорога на Феллин отныне была открыта.

Армия Мстиславского и Шуйского дошла до Феллина в августе того же года. Началась осада. Крепость защищал гарнизон под руководством бывшего магистра Фирстенберга. Три недели русская артиллерия непрерывно обстреливала стены старого, но крепкого замка. Попытки ливонских войск снять осаду успешно отбивались стрельцами. Когда внешние укрепления пали и в городе начался пожар, Фирстенберг, не желая идти на переговоры и сдаваться, приказал занять оборону в неприступном замке внутри крепости. Однако гарнизон, несколько месяцев не получавший жалования, не был готов к подобному героизму и отказался выполнять приказ. 21 августа Феллин капитулировал.

Защитники получили право на свободный выход из города, важных пленников отправили в Москву, а воины гарнизона, добравшиеся до Риги, были повешены ливонцами за измену. Падение Феллина практически поставило точку на существовании Ливонского ордена. В 1561 году фон Кетлер окончательно передал свои земли в польско-литовское владение, на что соседи и рассчитывали. По Виленскому договору от ноября 1561 года Орден официально прекратил существование, а Кетлер получил Курляндское герцогство. Начался дележ богатой добычи: Ревель (Таллин) признал подданство Швеции, Дания предъявила претензии на острова Хийумаа и Сааремаа. Таким образом, вместо одного ослабевшего Ордена на пути Москвы встали несколько европейских государств, при том, что армия царя упустила инициативу, не успев захватить порты Риги и Ревеля и получить выход к морю.

Но Иван Грозный отказался отступать. Настоящая война только начиналась.