чем закончилась кавказская война

Страшная победа страшного генерала

В мае 1864 года закончилась Кавказская война

«Свободная пресса» продолжает серию публикаций военно-исторических очерков «Русская победа». Серия посвящена знаменательным сражениям отечественной армии.

Считается, будто Кавказская война окончилась в 1859 году, когда в дагестанском ауле Гуниб сдался в плен имам Шамиль. Между тем, имам уже жил в Калуге, в почетном и комфортном плену, когда на Западном Кавказе происходили последние, самые страшные и трагические события Кавказской войны.

Запад Северного Кавказа вплоть до черноморского побережья был заселен многочисленными, воинственными племенами черкесов (адыгов). Родственные адыгам абхазы проникли даже в Закавказье, где против них мегрелы еще в XVII веке выстроили стену.

У черкесов «всякий свободный человек мог иметь рабов, а дворянин не мог существовать без них, потому что личный труд считался для него стыдом и клал пятно на весь его род. Богатство значительных фамилий мерилось исключительно числом рабов», — писал генерал Ростислав Фадеев, участник и один из первых историографов Кавказской войны.

Образ жизни черкесов доставлял массу беспокойства как продвигавшимся с севера кубанским казакам и русским, так и грузинам.

А поскольку и Восточная, и Западная Грузия перешли под власть России, то ей пришлось защищать своих подданных-христиан от полуязыческих, полумусульманских народов.

Русские использовали для покорения черкесских племен привычные методы: кнут и пряник. Мирные князья и дворяне пользовались всеми привилегиями, какие только были предусмотрены для высшего сословия царской России. Простые горцы оставались свободными людьми, на них не распространялась рекрутчина, они не платили податей. Прав и свобод у них было больше, чем у большинства русских. Но горцы не хотели оставить привычный образ жизни, который русские офицеры и чиновники небезосновательно считали «хищническим».

XIX век был, наверное, самым гуманистическим в истории человечества. Войны тогда вели благородно, мирное население не истребляли и, по возможности, старались не грабить. После проигранного сражения раненых оставляли на попечение неприятеля — не сомневались, что их не станут добивать, а, напротив, поместят в госпиталь наравне со своими. Во всей Европе было, однако, два региона, где гуманизма не допускали: Балканы и Кавказ.

Русские быстро приноровились к особенностям войны с отважным, сильным, жестоким и вероломным противником, а потому не знали жалости. Пушкин в 1829 году застал войну уже в полном разгаре: «Черкесы нас ненавидят. Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены. Они час от часу далее углубляются в горы и оттуда направляют свои набеги. Дружба мирных черкесов ненадежна: они всегда готовы помочь буйным своим единоплеменникам Кинжал и шашка суть члены их тела, и младенец начинает владеть ими прежде, нежели лепетать. У них убийство — простое телодвижение…».

Русские разрушали аулы и строили на их месте свои крепости. Но через год-другой черкесы брали крепости штурмом, разрушали их, а свои аулы восстанавливали. Несколько десятилетий кровопролитной войны кончились ничем.

В России опасались, что земли адыгов станут плацдармом для будущей войны. Поэтому с горцами Западного Кавказа решили поступить намного жестче, чем с лезгинами и чеченцами. В покорность черкесов давно никто не верил. Восстание на Западном Кавказе было так же опасно, «как пожар на пороховом складе», — писал русский генерал, участник войны.

Было решено выселить адыгов либо в Турцию, либо — на кубанскую равнину, где поселения горцев окружались казачьими станицами.

Разумеется, адыгские народы — абадзехи, убыхи, шапсуги, абхазы — сопротивлялись всеми силами.

Последний этап войны занял менее четырех лет: с 1861-го по май 1864-го. Князь Барятинский, принимавший капитуляцию у Шамиля, из-за болезни покинул Кавказ. Новым главнокомандующим стал великий князь Михаил Николаевич. А разработал и осуществил план разгрома черкесов — граф Николай Евдокимов.

Евдокимов — покоритель Чечни, человек на Кавказе легендарный. Русские его почти не помнят, кроме, разумеется, тех, кто интересуется Кавказской войной. Его подвиги были слишком кровавыми, а сам генерал не соответствовал идеалу доброго и великодушного русского воина.

Ему приписывают слова, которые так не нравятся имперцам, евразийцам и всем, кто любит поговорить об «исторической миссии» русского народа: «Первая филантропия — своим, горцам же я считаю вправе предоставить лишь то, что останется на их долю после удовлетворения последнего из русских интересов».

Поэтому школьные учебники о нем молчат, писатели и кинематографисты не спешат рассказать о его жизни, намного более интересной, чем любой приключенческий роман.

Евдокимов — сын солдата и казачки дослужился до генерала-от-инфантерии и даже получил графский титул. Он родился и почти всю жизнь провел на Кавказе и почти всю жизнь (не считая детских лет и счастливой старости, которую провел в курортном Железноводске) воевал.

Евдокимов много раз был ранен. Однажды пуля прошла у него под глазом и вышла через затылок. Но он выжил, а за шрам под глазом получил свое знаменитое у кавказцев прозвище: «Уч гез» (Трехглазый).

Кавказцы считали Евдокимова «прозревающим сердца и мысли». Едва грамотный, он хорошо знал многие кавказские языки, изучил и психологию горцев, и все способы ведения войны на Кавказе. Безжалостный к врагам, он всегда берег жизни своих солдат, а его воинское искусство приносило победы и в Чечне, и в землях черкесов: «…горцам никогда не удавалось дать графу Евдокимову настоящего упорного боя в заранее избранной позиции; он всегда успевал упасть им, как снег на голову, с той стороны, откуда его не ждали». Своими искусными маневрами Евдокимов ставил черкесов в безвыходное положение, когда им оставалось только умереть, или подчиниться. Многие предпочитали умереть: горные дороги были завалены трупами. Когда племя абадзехов согласилось переселиться частью в Турцию, частью на равнину, по пятам у них шли русские батальоны — подгоняли отстающих и сжигали аулы. Убыхам и шапсугам пришлось еще хуже.

21 мая 1864 года на Красной Поляне встретились командиры четырех русских отрядов, наступавших на черкесов с четырех сторон. Великий князь Михаил Николаевич телеграфировал императору: поздравил его «с окончанием славной Кавказской войны».

В отличие от Чечни и Дагестана, земли черкесов были зачищены радикально. Погибла или ушла в Турцию самая энергичная, пассионарная часть горцев. Остались те, кто был готов подчиниться, ведь русские все-таки не убивали черкеса за то, что он черкес.

Пройдет несколько десятилетий. На местах былых сражений появятся бальнеологические курорты. Гиблые, Богом забытые поселения, вроде Гагры или Пицунды, станут райскими уголками, а потомки оставшихся в живых абхазов будут богатеть за счет туристов.

Мы живем великим мифом — мифом о добром русском народе, мифом о миролюбивом российском государстве. Вот американцы-де истребили множество индейских племен, а мы никого не истребляли.

Этот миф не укреплял народное единство, потому что татары всегда помнили о взятии Казани, аварцы складывали песни о героической обороне аула Ахульго, а черкесы и теперь помнят о своих махаджирах (переселенцах, изгнанниках).

В счастливом неведении о собственной жестокости, но также и о собственном мужестве, храбрости, героизме пребывали только русские. Когда-то этот миф врачевал нам душу, сейчас он растлевает нацию. Мы не помнили о жестокости, но нам напоминают о ней потомки выживших адыгов. А кто нам напомнит о мужестве русских солдат (кубанских, донских и терских казаков), которые выиграли Кавказскую войну — войну с противником сильным, умелым и жестоким? Не оправдывая преступления Ермолова, Барятинского, Засса, Бакланова, Евдокимова, вспомним, что именно эти люди делали историю. Плодами кровавой победы генерала Евдокимова мы пользуемся и по сей день.

Иллюстрация: Кавказская война. (1885−1895). Франц Рубо

Окончание кавказской войны

БАРЯТИНСКИЙ И ШАМИЛЬ

ЗА ТРИ ГОДА

Для Александра Ивановича это была большая честь и большая ответственность. «Трудиться буду, чтобы оправдать великую милость, счастье и великую честь для меня». Он понимал, что затяжное кровавое противостояние на Кавказе требовало завершения, и завершения победного. Но как, какими средствами, какими силами?

Барятинский перешел к мощной наступательной тактике. Каждая военная операция разрабатывалась и обсуждалась до мельчайших деталей. Главнокомандующий презирал те якобы победные наскоки на противника, которые не давали русским войскам никаких стратегических преимуществ, но приносили немалые и бессмысленные потери. Теперь главная задача для него состояла в том, чтобы с минимальными потерями и по возможности быстро усмирить Кавказ, а еще и в том, чтобы нейтрализовать посягательства на Кавказские территории Англии, Персии и Турции, которые также стремились распространить на них свое влияние. К концу лета 1858-го Большая и Малая Чечня были заняты и Шамиль с остатками верных ему войск вынужден был отойти в Дагестан. В скором времени на его территорию были предприняты массированные наступления, и в августе 1859-го состоялся завершающий акт многолетней драмы, известной как «Кавказская война». Последнее прибежище имама Шамиля, расположившееся на горе Гуниб-Даг, было окружено плотным кольцом, помощи засевшим в горах ждать было неоткуда. 25 августа состоялся штурм аула Гуниб, Шамиль сдался на милость победителя.

Вот что писал об этой истории известный политический деятель граф Сергей Юльевич Витте: «. Среди его адъютантов был полковник Давыдов; он был женат на княжне Орбелиани. Княжна Орбелиани была невысокого роста, с довольно обыденной фигурой, но с очень выразительным лицом кавказского типа. Барятинский начал ухаживать за женой своего адъютанта Давыдова. Так как вообще князь Барятинский очень любил ухаживать за дамами, то никто и не думал, чтобы это ухаживание кончилось чем-нибудь серьезным. Окончилось же это ухаживание (в действительности) тем, что в один прекрасный день Барятинский уехал с Кавказа, до известной степени похитив жену своего адъютанта».

С Елизаветой Дмитриевной, урожденной княжной Джамбакур-Орбелиани, они прожили почти 20 лет. Князь умер в Женеве, но завещал похоронить себя в Курской губернии, в родовом селе Ивановское, что и было исполнено. На его надгробной доске с родовым гербом Барятинских и девизом «С Богом и честью» начертано: «Генерал фельдмаршал. Генерал адъютант князь Александр Иванович Барятинский. Род. 2 мая 1815 года. Cкончался 25 февраля 1879 года».

Л. Третьякова. Принцип проконсула. Вокруг света, 2002, №6

СКАЗАНИЕ ОЧЕВИДЦА О ШАМИЛЕ

ИМАМ ШАМИЛЬ В РОССИИ

С назначением князя Барятинского главнокомандующим кавказской армией поражения и разные неудачи Шамиля стали учащаться, число деспотически управляемых и преданных ему горцев стало убывать с каждым днем, а вместе с ними его власть и значение. С окончанием Кавказской войны, длившейся десятки лет, бывший повелитель Чечни и Дагестана, долго покровительствуемый судьбою, Шамиль, окруженный в своем последнем убежище, ауле Гунибе, и сдавшийся победителям, через неделю, 2-го сентября, выехал с семейством из Дагестана и 26-го сентября прибыл в Петербург, где вскоре имел счастье быть представленным и милостиво принятым императором Александром II, затем по высочайшему повелению был отправлен в г. Калугу…

Для жительства прибывшему в Калугу, в конце 1859 года, пленному Шамилю с семейством был нанят на казенный счет в городе большой дом с флигелями и садом, принадлежавший отставному полковнику Сухотину. На устройство обстановки в заранее приготовленной квартире, т. е. на покупку мебели, зеркал, посуды и проч., было израсходовано и уплачено из сумм Калужского казначейства 5086 рублей. Наем, ремонт и отопление помещений имама и его многочисленной прислуги лежали на обязанности квартирной Калужской комиссии под председательством местного губернатора. Деньги для этого отпускались из сумм государственного казначейства. Оттуда же Шамиль получал, через состоявшего при нем особого офицера в качестве военного пристава, жившего вблизи пленного Шамиля в доме Ланеева, назначенные ему по высочайшему повелению пожизненной пенсии 15 000 рублей, которые выдавались вперед за три месяца, каждый раз 3750 рублей, в полное и безотчетное распоряжение. Кроме того, на наем летом дачи для Шамиля отпускалось ежегодно 300 рублей, причем на переезды его с семейством на дачу требовалось от 15 до 20 лошадей.

Высочайшим приказом 8-го апреля 1861 года, сын Шамиля Мухамед-Шафи определен на службу в лейб-гвардии кавказский эскадрон собственного его величества конвоя с чином корнета, где и был зачислен во 2-й взвод. Вскоре после этого молодой гвардейский корнет Магомед, получив от калужского губернатора подорожную на проезд, отправился к месту служения в Петербург, где по прибытии получил значительное денежное пособие. Через два месяца после отъезда Мухамеда, Шамиль с приставом, капитаном Руновским, ездил в Петербург и там имел счастье представиться покойному государю императору и выразить благодарность за вновь оказанную ему высочайшую милость, 12-го ноября того же года военный пристав капитан Руновский был переведен на Кавказ, с назначением состоять для особых поручений при главнокомандующем армией князе Барятинском; вместо же него был назначен помощник начальника Среднего Дагестана подполковник Павел Гиллярович Пржецлавский. В следующем году семейство Шамиля постигло горе: умерла жена старшего сына Кази-Магомеда, Каримат. Тело покойницы, герметически закупоренное в металлический гроб, было отправлено в Северный Дагестан, на кладбище предков Шамиля, около города Темир-Хан-Шуры, в селение Гимры. Для сопровождения тела и всех распоряжений в пути был назначен фельдъегерского корпуса штабс-капитан Гузей Разумов, которому на устройство гроба, покупку экипажа и вообще на путевые расходы было выдано от казны 2.000 рублей.

История Кавказской войны 1817—1864 годов: основные причины и итоги

Не стоит думать, что Северный Кавказ самостоятельно решил просить у России подданство, и без всяких проблем вошел в ее состав. Причиной и следствием того, что сегодня Чечня, Дагестан и другие южные регионы принадлежат РФ, послужила Кавказская война 1817 года, которая продлилась около 50 лет и была закончена лишь в 1864 году.

Основные причины кавказской войны

Многие современные историки основной предпосылкой начала войны называют желание российского императора Александра I любыми средствами присоединить Кавказ к территории страны. Однако, если смотреть на ситуацию глубже, это намерение было вызвано опасениями за будущее южных рубежей Российской империи.

Ведь на Кавказ в течение многих веков с завистью смотрели такие сильные соперники, как Персия и Турция. Позволить им распространить свое влияние на Закавказье и прибрать его к рукам означало постоянную угрозу собственной стране. Именно поэтому военное противостояние было единственным способом разрешить проблему.

Если бы все кавказские народы добровольно хотели принять российское подданство, возможно, этой войны удалось бы избежать,либо она не оказалась такой затяжной. Однако далеко не все местные беки стремились принять подданство России, чтобы та защищала их от турецких и персидских войн. Менталитет горских народов предполагал постоянные междоусобные набеги, которые позволяли бекам обогащаться за счет соседей. А российское подданство и централизованная власть лишали бы их этой возможности. Все это привело к сопротивлению целых кавказских областей царским войскам.

Таким образом, причины кавказской войны 1817—1864 годов кроются в следующих факторах:

Кроме этих причин, существовали и иные предпосылки для начала военных действий. Сюда можно отнести агрессивную подстрекательскую политику Персии и Турции, которые всячески пытались внести разлад и в жизнь горских народов, и в их отношения с русскими. Прекращение таких выпадов было необходимо для спокойствия на Кавказе.

Есть и другая точка зрения: довольно много исследователей и историков в качестве главной причины начала войны называют колониальную политику Империи. Россия являлась тогда одним из мировых гегемонов, участвовала во многих конфликтах. И ей постоянно нужны были человеческие, природные и другие ресурсы для поддержания статуса великой державы.

Ход военных действий: этапы и события

Если о кавказской войне 1817—1864 говорить кратко, то все началось с восстания в Кахетии в 1812 году, которая на тот момент уже была под властью России. Восстание было подавлено. Горцы отрицательно отреагировали на действия генерала Алексея Ермолова, который в это же время начал возводить русские крепости — главной их задачей был контроль за деятельностью местного населения и предотвращения вооруженных выступлений. Кавказцы, недовольные этой инициативой, отозвались усиленным протестным движением.

В ответ на выступления горцев Петербург принял решение перебросить в регион Черноморский казачий корпус. В результате такое действие только обострило протестные настроения до предела. Дагестанские правители были вынуждены объединиться, чтобы начать открытые военные действия против русских. Ситуация осложнилась обстановкой в Абхазии, где выступления повстанцев были жестко подавлены войсками генерала-майора Горчакова.

Следующий ключевой этап русско-кавказской войны — чеченское восстание, когда сторонники Бейбулата Теймазова попытались в 1824 году захватить одну из крепостей, но потерпели поражение. После этого основные действия как повстанцев, так и императорских войск переместились из других областей на территорию Чечни и Дагестана. Начало формироваться определение газавата (религиозно-политического движения), предполагающего священную войну против неверных. Приверженцы нового исламского течения — мюридизма, обязались вести войну до последней крови.

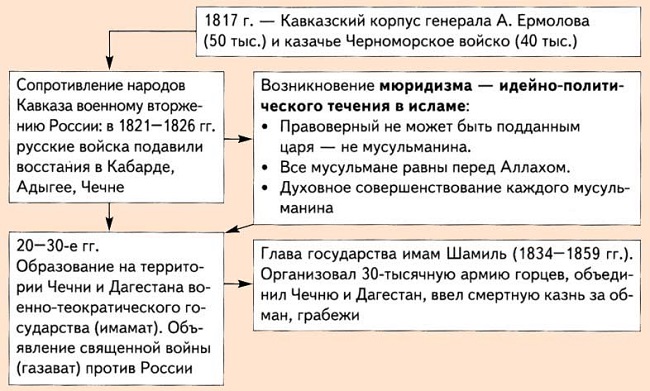

Все это привело к созданию имамата — независимого государства мусульман, первым главой которого стал Гази-Мухамед (более известный как Кази-Мулла). Он был убит в 1832 году, а его место занял имам Шамиль. Схема-таблица кавказской войны демонстрирует последовательность всех происходящих событий.

Во время правления Шамиля Россия практически полностью утратила контроль над дагестанской и чеченской областями Кавказа. Ей приходилось делить свои силы между войной с горцами и Крымской военной кампанией. Именно Крыму в этот период Россия уделяла основное внимание, поэтому на Кавказе, по сути, военные действия велись достаточно вяло. Со стороны могло показаться, что такая ситуация устраивает все стороны, а сам ход кавказской войны несколько застопорился.

Лишь после того как имам Шамиль попал в плен, ситуация начала меняться. Историки утверждают, что перелом произошел в 1859 году. Русской армией на тот момент руководил великий князь Михаил Николаевич. Без верховного имама весь имамат начал постепенно приходить в упадок, а сами горцы оказались деморализованы.

Царские войска успешно подавляли небольшие вспышки сопротивления, которые наблюдались в Закавказье. Те черкесы, которые не желали принимать российское подданство, получили право отойти к турецким территориям. Кроме черкесов (адыгов) такая же возможность была дана несогласным с новыми порядками абзхазам и абазинам. Официально кавказская война была завершена в 1864 году, когда 21 мая в русском лагере отслужили благодарственный молебен.

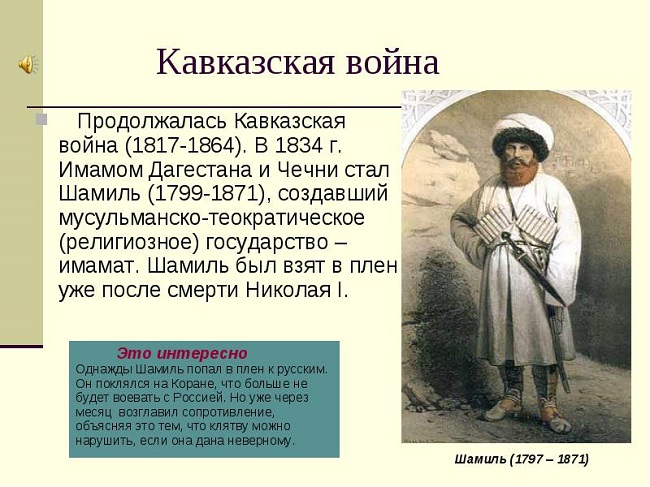

Роль имама Шамиля в деле сопротивления

Нельзя не отметить ведущую роль имама Шамиля, благодаря которому горцы так долго оказывали сопротивление царским войскам. Среди списка участников кавказской войны 1817—1864 годов он занимает особое место. Именно он сумел сплотить горские народы и направить их внутреннее ощущение свободы на ожесточенную борьбу против притязаний России.

Многие полагают, что имамат основал именно Шамиль. Однако он оказался только третьим по счету имамом, после Кази-Муллы и Гамзат-бека. Руководить сопротивлением Шамиль начал с 1834 года. Его организаторские способности во многом объяснялись тем, что он получил блестящее воспитание — сюда входили лекции по риторике, логике, грамматике.

Став учеником и духовным наследником Кази-Муллы, он смог сплотить вокруг себя не только дагестанских аварцев, но и другие народы Северного Кавказа. На целых 25 лет он стал руководителем сопротивления, которое было названо освободительной борьбой. То, как шла кавказская война 1817—1864, демонстрирует карта военных действий.

Имамат под верховенством Шамиля объединял практически весь Западный Дагестан и Чечню. К его заслугам можно отнести то, что он сумел собрать небольшие разрозненные селения и общины. Прежде совершавшие набеги на соседей и жившие в условиях междоусобицы, теперь они оказались объединены общей идеей газавата. Таким образом, он своими действиями сумел сплотить весь Северный Кавказ перед лицо общего врага.

При этом во всех своих начинаниях и взглядах имам исходил из канонов шариата. Он стремился подчинить жизнь всего Кавказа новому шариатскому укладу. Горцы начали называть период правления этого правителя «временем шариата».

Шамиль практически перекроил карту Северного Кавказа, создав административные округа. Им была выстроена судебно-правовая и военизированная структура власти. Имея в подчинении до 30 тысяч воинов, он организовал в своей армии полки, включающие по 1000 человек в каждой. У самого имама была личная охрана, куда входили даже поляки.

В целом, если два первых имама лишь создали имамат, то Шамиль смог не только удержать его, но и создать полноценное государство со своими органами власти, бюджетом, армией (имеющей даже свою артиллерию). Казна пополнялась деньгами из двух основных источников:

Он сумел добиться победы в нескольких сражениях с русской армией, но были и сражения где потерпел поражение. Одним из главных сражений, вошедших в историю Кавказской войны, была битва при Ахульго.

Ахульго в переводе с аварского языка означает «Набатная гора». На горе раполагались два аула — Старое и Новое Ахульго. Осада русскими войсками, во главе с генералом Граббе, продолжалась в течение долгих 80 дней (с 12 июня по 22 августа 1839 года). Целью данной военной операции была блокада и взятие ставки имама. Штурмовали аул 5 раз, после третьего штурма были предложены условия капитуляции, однако Шамиль не согласился на них. После пятого штурма аул пал, но люди не хотели сдаваться, сражались до последней капли крови.

Шамиль был ранен, в этом бою он потерял одну из жен и их грудного сына, а старший сын был взят в заложники. Ахульго был полностью разрушен и по сегодняшний день аул не отстроен заново. После этого сражения горцы ненадолго стали сомневаться в победе имама Шамиля, так как аул считали непоколебимой крепостью, но несмотря на его падение, сопротивление продолжалось еще около 20 лет.

Со второй половины 1850-х годов Петербург усилил действия в стремлении сломить сопротивление, генералы Барятинский и Муравьев сумели взять Шамиля с его армией в кольцо. Наконец, в сентябре 1859 года имам сдался в плен. В Петербурге он встретился с императором Александром II, а затем был поселен в Калуге. В 1866 году Шамиль, будучи уже пожилым человеком, там же принял русское подданство и получил потомственное дворянство.

Результаты и итоги кампании 1817—1864 годов

Завоевание южных территорий Россией заняло около 50 лет. Это была одна из самых затяжных войн страны. История кавказской войны 1817—1864 годов была длительной, исследователи до сих пор изучают документы, собирают сведения и составляют хронику военных действий.

Несмотря на продолжительность, она окончилась для России победой. Кавказ принял русское подданство, а Турция и Персия отныне не имели возможности влиять на местных правителей и подстрекать их к смуте. Итоги кавказской войны 1817—1864 гг. хорошо известны. Это:

Еще одним важным результатом можно считать постепенное слияние кавказской и славянской культур. Несмотря на то, что каждая из них имеет свои особенности, на сегодняшний день кавказское духовное наследие прочно вошло в общую культурную среду России. И сегодня русские люди мирно живут бок о бок с коренным населением Кавказа.

Кавказская война 1817-1864

В 1817 году для Российской Империи началась Кавказская война, который продолжалась без малого 50 лет. Кавказ давно был регионом, на который Россия хотела расширить свое влияние, и Александра 1, на фоне успехов внешней политики, решился на данную войну. Предполагалось, что достичь успеха можно будет за несколько лет, но Кавказ стал большой проблемой России на протяжении практически 50 лет. Интересное то, что эту войну застали три российских императора: Александр 1, Николай 1 и Александр 2. Победителем в результате вышла Россия, однако, победа далась большими усилиями. В статье предлагается обзор Кавказской войны 1817-1864 годов, ее причины, ход событий и последствия для России и народов Кавказа.

Причины войны

В начале 19 столетия Российская империя активно направляла усилия на захват земель на Кавказе. В 1810 году с ее состав вошло Картли-Кахетинское царство. В 1813 году Российская империя присоединила Закавказские (Азербайджанские) ханства. Несмотря на объявление покорности правящими элитами и согласие на присоединение, регионы Кавказа, заселенные народами, в основном исповедующими ислам, заявляют о начале борьбы за освобождение. Формируются два главных региона, в которых ощущается готовность к неповиновению и вооруженной борьбе за независимость: западный (Черкесия и Абхазия) и Северо-Восточный (Чечня и Дагестан). Именно эти территории стали основной ареной боевых действий 1817-1864 годов.

Историки выделяют такие основные причины Кавказской войны:

Ход и основные этапы

Кавказская война 1817-1864 годов обширное событие, но ее можно разделить на 6 ключевых этапа. Дальше рассмотрим каждый из этих этапов.

Первый этап (1817-1819)

Это период первых партизанских выступлений в Абхазии и Чечне. Окончательно осложнил отношения между Россией и народами Кавказа генерал Ермолов, который начал строить укрепленные крепости для контроля над местными народами, а также приказал переселить горцев на равнины вокруг гор, для более строгого надзора за ними. Это вызвало волну протеста, которая еще больше усилила партизанскую войну и дальнейшее обострение конфликта.

Карта Кавказской войны 1817 1864

Второй этап (1819-1824)

Этот этап характеризуется договоренностями локальных правящих элит Дагестана в отношении совместных боевых действий против России. Одна из главных причин объединения – Черноморский казачий корпус передислоцировали на Кавказ, что вызвало массовое недовольство кавказцве. Кроме того, в этот период происходят бои в Абхазии между армией генерал-майора Горчакова и местными повстанцами, которые потерпели поражение.

Третий этап (1824-1828)

Этот этап начинается с восстания Таймазова (Бейбулата Таймиева) в Чечне. Его войска пытались захватить крепость Грозная, однако возле станицы Калиновская лидер повстанцев попал в плен. В 1825 году российская армия также одержала ряд побед над кабардинцами, что привело, к так называемому, усмирению Большой Кабарды. Центр сопротивления полностью переместился на северо-восток, на территорию чеченцев и дагестанцев. Именно на этом этапе возникает течение в исламе «мюридизм». Его основой является обязанность газавата – священной войны. Для горцев война с Россией становится обязанностью и частью религиозного верования. Заканчивается этап в 1827-1828 году, когда был назначен новый командующий кавказского корпуса И.Паскевич.

Четвертый этап (1828-1833)

В 1828 году происходит серьезное осложнение отношений горцев и российской армии. Местные племена создают первое горское независимое государство в годы войны – имамат. Первый имам – Гази-Мухаммед, основатель мюридизма. Он первый, кто объявил России газават, однако в 1832 году погиб в ходе одного из сражений.

Пятый этап (1833-1859)

Самый длинный период войны. Он длился с 1834 по 1859 год. В этот период местный предводитель Шамиль объявляет себя имамом и также объявляет газават России. Его армия устанавливает контроль над Чечней и Дагестаном. На несколько лет Россия полностью теряет эту территорию, особенно во время участия в Крымской войне, когда все военные силы были брошены для участия в ней. Что касается самих боевых действий, то долгое время они велись с переменным успехом.

Перелом наступил только в 1859 году, после того как возле аула Гуниб Шамиль попал в плен. Это был перелом в Кавказской войне. После пленения Шамиля возили по центральным городам российской империи (Москва, Петербург, Киев), устраивая встречи с первыми лицами империи и генералами-ветеранами Кавказской войны. Кстати, в 1869 году его отпустили в паломничество в Мекку и Медину, где он умер в 1871 году.

Шестой этап (1859-1864)

После разгрома имамата Шамиля с 1859 по 1864 год происходит завершающий период войны. Это были небольшие локальные сопротивления, которые очень быстро удавалось устранить. В 1864 года удалось полностью сломить сопротивление горцев. Россия закончила сложную и проблемную для себя войну победой.

Основные результаты

Кавказская война 1817-1864 годов завершилась для России победой, в результате чего было решено несколько задач:

Но несмотря на успешное завершение войны, Россия приобрела сложный и неспокойный регион, который требовал усиленных ресурсов для поддержания порядка, а также дополнительных мер защиты в связи с интересами Турции в этой области. Такой была Кавказская война для Российской империи.