чем заделать гниль в бревне в бане

Трещины в бревнах (брусьях) сруба: способы профилактики и заделки древесных дефектов

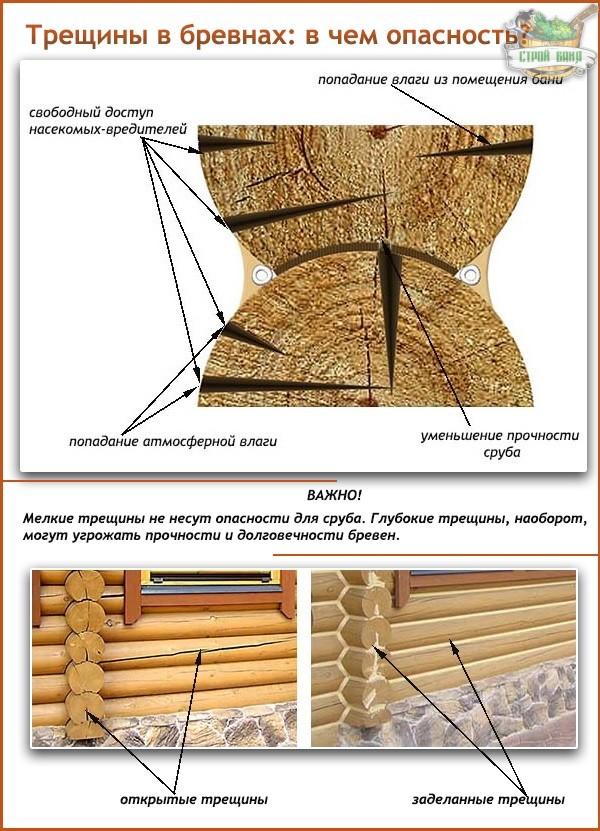

Рано или поздно в бревнах (или брусьях) банного сруба появляются трещины. Это естественный процесс и полностью предотвратить его невозможно. Да и нужно ли? Мелкие разрывы на древесной ткани не оказывают никакого влияния на эксплуатационные свойства строения. Поэтому некоторые владельцы срубов относятся к сетке трещинок на бревнах, как к декоративному элементу. Но беспечность – не всегда хорошо. Если в ширину дефект превышает 3-5 мм, а в длину расползается по всей поверхности бревна, нужно ждать неприятностей. В трещину будет попадать атмосферная влага, а это чревато загниванием древесины. Также в укромных древесных уголках любят обустраиваться насекомые-короеды, питающиеся древесиной и способные своими челюстями «подточить» самый прочный сруб.

Нужно, по возможности, предотвращать появление глубоких трещин в бревнах. Если же они все-таки появились, то научиться заделывать их.

Почему на бревне появляются трещины?

Больше всего трещин на бревнах образуется в первый год усадки. Почему? Все просто: в этот период сруб усаживается, бревна усыхают. Происходит это неравномерно. Наружные слои древесины всегда высыхают быстрее, чем внутренние. Снаружи бревно уже почти сухое, а в центре — сохраняется влажность. Разница во влажности приводит к разнице действующих на волокна напряжений. На поверхностные слои начинают воздействовать растягивающие напряжения, а на внутренние – сжимающие. Подобный диссонанс вызывает разрывы волокон в поверхностных слоях, то есть появляются трещины.

Чем быстрее высыхает поверхность бревен, тем больше разница возникающих напряжений. При этом дерево трескается активнее, образовывая широкие и глубокие щели.

Профилактические меры

Способ #1. Длительная естественная просушка

Самая лучшая профилактика — длительная естественная просушка бревен до закладки их в сруб. Чем равномернее, по всей толщине волокон, будут сохнуть бревна, тем меньше вероятность появления трещин. Скорость усушки во внутренних и внешних слоях должна быть примерно одинаковой. Тогда влага из внутренних слоев будет переходить во внешние, а они, в свою очередь, — испарять ее в окружающую среду.

Такой баланс удается соблюсти, если длительность просушки будет составлять не менее двух лет. Сушат бревна в тенистом, сухом и прохладном месте. По итогу влажность древесины должна снизиться до 18-20%.

Для сравнения: при просушке бревен в течение одного года, ширина образующихся трещин не больше 6-10 мм, в течение двух лет – не больше 1-2 мм. Если бревна сушились менее года, то ширина трещин может превысить 10-20 мм.

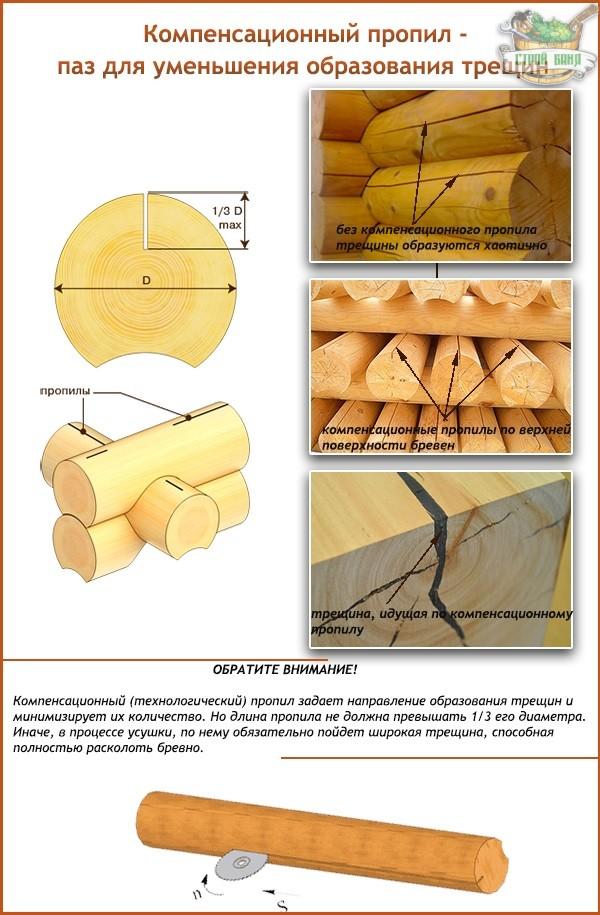

Способ #2. Компенсационный пропил

Пропил в верхней или нижней части бревна (бруса) способствует снижению напряжений в древесных волокнах. Такой пропил называют компенсационным или разгрузочным. Его выполняют вдоль оси бревна, чаще на верхней поверхности. Некоторые мастера выполняют пропил вдоль всей поверхности, другие же – не доводят паз до торцов.

В срубе пропил перекрывается сверху лежащим бревном, поэтому влага в него не попадает. При усушке пропил расширяется. Но, одновременно с этим, количество образующихся естественных трещин сокращается, их глубина и ширина – уменьшаются.

Пропил представляет собой ровный паз толщиной 7-10 мм, глубиной — 1/3-1/4 от диаметра бревна. Выполнить разрез можно с помощью бензопилы, фрезера или на оцилиндровочном станке.

Способ #3. Герметизация торцов бревен

Торцы бревен (места спила) высыхают в несколько раз быстрее, чем остальная внешняя поверхность. Поэтому при интенсивной усушке торцы первыми покрываются трещинами. Чтобы предотвратить этот процесс, нужно закрыть выход влаги через торцы. То есть покрыть их герметиком. Тогда торцы перестанут быстро испарять влагу. Она перейдет во внешние слои бревна и уже оттуда будет испаряться, но уже равномерно.

Для покрытия торцов можно использовать олифу, масляную краску, масляный лак, восковые растворы. Раньше для герметизации торцы промазывали известью.

О необходимости защиты торцов бревен идет речь в следующем видео:

Способы заделки трещин в бревнах сруба

Профилактические меры помогают сократить количество возникающих трещин. Полностью избавиться от их появления невозможно. Но скрыть их наличие, а также предупредить гнилостные процессы в их толще, — вполне реально. Для этого трещины заделывают, используя различные материалы – сухие смеси, твердеющие замазки, герметики. Рассмотрим самые удачные варианты заделки.

Вариант #1. Замазка из опилок и ПВА

Трещины можно заполнить самодельной замазкой, выполненной из смеси ПВА и опилок (или тырсы). Компоненты смешивают до кондиции шпаклевки и полученной смесью заполняют щель. Действовать можно шпателем, заталкивая замазку вглубь трещины.

После затвердевания замазка может незначительно «опасть». Образовавшуюся свободную бороздку заделывают повторно, используя ту же клеевую смесь или шпаклевку по дереву.

Вариант #2. Забивка щепки

Глубокую и широкую трещину можно перекрыть щепкой, заточенной клином. Длина щепки равна длине трещины.

Щепку с усилием забивают в трещину, желательно для скрепления нанести на клин щепки слой ПВА. Поверх щепки наносят шпаклевку или смесь ПВА с опилками.

Вариант #3. Заделка шпаклевкой по дереву

Акриловой шпаклевкой заделываются только небольшие трещины, с шириной и глубиной не более 3 мм. Если трещина больше, то акриловая шпаклевка в ней после затвердения начнет трескаться. А через непродолжительное время – выпадет.

Шпаклевки по дереву продаются в виде готовых пластичных составов, окрашенных изначально под цвет определенной породы древесины. Они быстро сохнут, являются водо- и морозостойкими, долговечными. При заделывании такой шпаклевки удобно пользоваться резиновым шпателем.

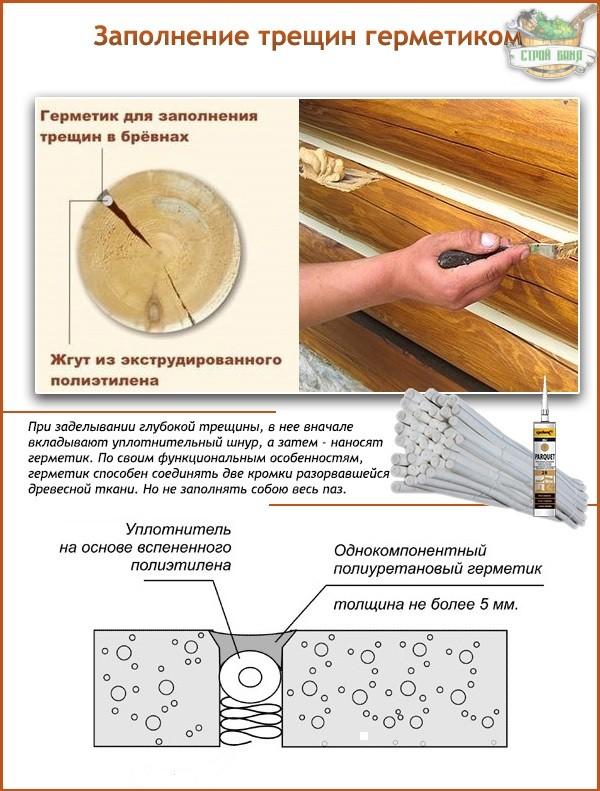

Вариант #4. Заделка акриловым герметиком

Акриловые герметики в шприцах также хорошо подходят для соединения стенок древесного разрыва. Но полностью заливать им глубокую трещину нельзя. Максимальный слой герметика – 5 мм.

Если глубина трещины превышает 5 мм, делают следующее: вглубь закладывают полиэтиленовый жгут (например, «Изонел»), а поверх него наносят герметик. Полиэтилен не сцепляется с герметиком, позволяет ему хорошо работать на растяжение и создавать эластичную скрепляющую ленту.

Вариант #5. Гипсование с помощью арбогипса

Долговечный и надежный заполнитель трещин можно сделать из арбогипса. Арбогипс – это водный раствор гипса (алебастра) с опилками, тырсой, дробленой корой, соломенной сечкой. Чаще всего в качестве заполнителя применяют опилки.

Замешивают арбогипс следующим образом: к сухому гипсу добавляют опилки, затворяют смесь водой. Для более пластичного состава, в воду добавляют несколько капель шампуня. Соотношение гипса с опилками – 1:3. Соотношение гипса к количеству воды – 2:1.

После замешивания должна получиться плотная, пластичная масса. Важно хорошо ее перемешать, чтобы не допустить комочков. Смесь застывает очень быстро, поэтому использовать ее нужно сразу же после замешивания. Шпателем вкладывают арбогипс в щели, оставляют его до полного засыхания. «Пломба» из арбогипса получается очень прочной и долговечной. Она надежно сцепляется с древесиной, не выпадает при эксплуатации.

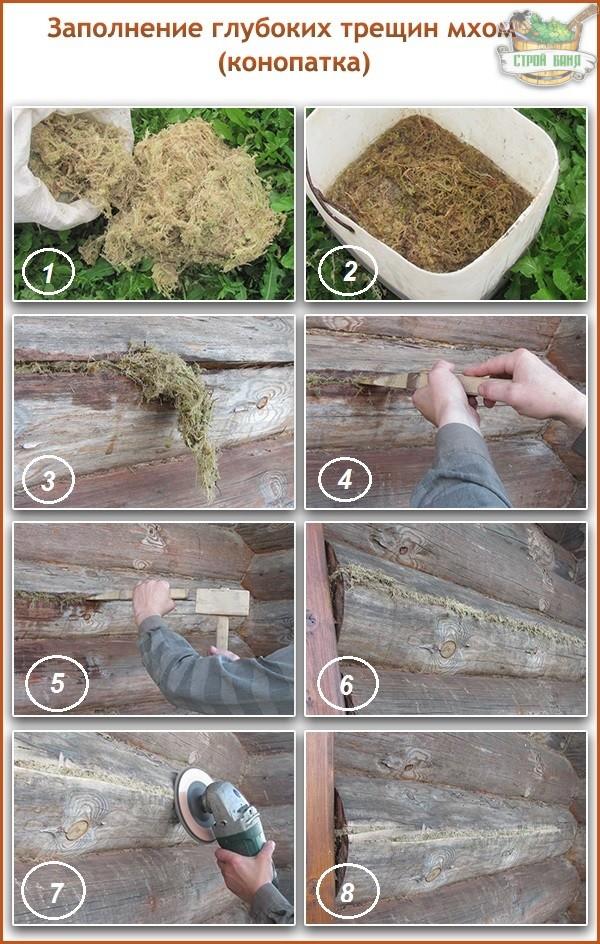

Вариант #6. Конопачение мхом

В деревнях крупные трещины предпочитают заделывать мхом. Подобное конопачение не портит внешний вид сруба и ликвидирует мостики холода, которые могут образоваться в срубе в месте глубокой трещины. Если для конопачения используют сухой мох, то его необходимо предварительно размочить в воде. Для этого мох кладут в ведро, таз или другую емкость и заливают водой на 30 минут. После чего воду сливают, мох отжимают.

Из готового размягченного мха скатывают валики и заталкивают в трещины деревянной лопаткой-«конопаткой». Уплотняют моховый слой, путем постукивания по лопатке киянкой или молотком. Мох уплотняют до тех пор, пока слой не станет пружинить.

Мох окончательно высыхает за 2-3 дня. За это время он «разворачивается», увеличивается в объеме до 20% и надежно закупоривает все щели. После высыхания, моховые излишки, выступающие из трещин, подрезают лепестковым кругом.

Все рассмотренные варианты заделки трещин подходят как для наружных, так и для внутренних стен сруба. Они безвредны для древесины, восстанавливают прочностные характеристики сруба, ликвидируют мостики холода.

Сухая бурая гниль в брусе сруба

Юрий, Иркутск.

Привет, Юрий из Иркутска!

Опасаюсь, что ни мои, ни чьи бы то ни было советы могут вам не помочь. Как говорят, поздно пить боржоми, когда печенка отвалилась.

Неоднократно сталкивался с такими случаями, когда люди покупали бревна (брус) для строительства, бросали их на садово-дачном участке, ничем не укрывали, или укрывали не полностью, а лишь частично, от снега и дождя. Влага проникала во внутрь древесины с поверхности, а еще больше с торцов бревен или бруса. И в результате древесина начинала гнить. Превращаю сердцевину в труху.

Этот процесс, как правило, не очень заметен снаружи, все происходит внутри. Проходит лет около десяти и уже поражаются поверхностные слои древесины. В результате чего материал полностью становится непригодным.

Если бревна или брус собраны в конструкцию дома, бани, другого строения, то внешне они тоже создают впечатление целостного, хотя это далеко уже не так. И они начинают разрушаться, тем более, что сверху они испытывают нагрузку от веса строения.

Лет пятнадцать тому назад по настоянию одной клиентки, у которой на участке лежали бревна с такими же признаками гниения, мы собрали небольшой сруб из имеющегося материала. Предупреждали ее, что он долго не простоит. Она не особо прислушалась к нашим рекомендациям. Что ж, любой каприз за ваши деньги. Собрали избушку 3/3 метра и высотой в пару метров. Накрыли крышей. Она прожила в срубе еще лет пять, прежде чем он стал проседать с угрозой для ее жизни.

Так что трудно вам что то однозначно советовать. То, что гниль будет распространяться и дальше, то это вероятнее всего. А вот с какой скоростью и интенсивностью, сказать невозможно. Ясно, что перебирать сруб и заменять попорченные брусья, занятие неблагодарное. Затраты, связанные с этим могут быть сопоставимы со строительством нового дома.

Брус между стойками либо закрывают обшивным материалом (пленка, пергамин, доска, сайдинг), либо возможны и некоторые другие варианты, когда вся поверхность вместе со стойками полностью закрывается сайдингом.

Таким образом нам довелось делать закрытие старого дома, которому за пятьдесят лет от роду. И у которого сгнил один угол и попортились нижние венцы от бурой гнили, такой же, как и у вашего дома. На том доме эти работы производились лет десять тому назад. Дом стоит, хозяева живут в нем от ранней весны и до начала зимы. Внешне никаких изменений не видно. А что там за сайдинговыми листами, одному богу ведомо.

Все это, конечно, полумеры, но и их может хватить на наш век. Не призываю вас действовать именно так, выбор в любом случае будет только за вами и ни за кем другим.

Но все делается в пределах разумного. Ни в коей степени не следует подвергаться опасности обрушения дома. Несущие дополнительные стойки, в случае их установки, должны выдержать все возможные нагрузки. И иметь надежную опору ( например в виде гидроизолированных бетонных блоков, с песчаной подушкой под ними слоем не менее 10 сантиметров). И в дальнейшем следует производить осмотр всего строения с периодичностью не менее раза в год.

Это мое видение вашей проблемы. Кто то, возможно, может сказать что и другое.