чем выстлана наружная поверхность легких

Чем выстлана наружная поверхность легких

1.1. Анатомо-физиологические особенности воздухоносных путей

Дыхание – это многокомпонентный процесс жизнеобеспечения всех внутренних органов, включающий внешнее дыхание, транспорт газов кровью, обмен газов между кровью и тканями, а также тканевое дыхание. В свою очередь внешнее дыхание включает газообмен между внешней средой и альвеолярным воздухом, а также альвеолярное дыхание – газообмен между альвеолярным воздухом и притекающей к легким кровью (рис.1).

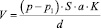

Внешнее дыхание – процесс, регулируемый центральной и периферической вегетативной и соматической нервной системой, носит произвольный и непроизвольный характер, включает акт активного регулируемого вдоха (активную инспирацию), пассивную постинспирацию (расслабление вдыхательной мускулатуры) и активный регулируемый выдох (экспирацию). Вентиляция альвеол обеспечивается за счет чередования вдоха и выдоха. При вдохе в альвеолы поступает насыщенный кислородом воздух, а при выдохе удаляется из альвеол в окружающую среду воздух, насыщенный CO2 и бедный O2. Передвижение воздуха во время вдоха и выдоха по воздухоносным путям обусловлено попеременным расширением и уменьшением размеров грудной клетки за счет последовательного сокращения и расслабления дыхательных мышц грудной клетки (вдыхательных и выдыхательных), а также диафрагмы. Дыхательные мышцы грудной клетки включают инспираторную и экспираторную мускулатуру.

Диафрагма ограничивает снизу грудную полость, состоит из сухожильного центра и мышечных волокон.

Во время вдоха диафрагма уплощается в результате сокращения мышечных волокон, отходящих от внутренней поверхности грудной клетки, а купол диафрагмы сглаживается, открывается реберно-диафрагмальный синус. Участки легких, расположенные в этих синусах, хорошо вентилируются.

К инспираторным мышцам грудной клетки относятся наружные межреберные и внутренние межхрящевые мышцы. В момент вдоха нижележащее ребро поднимается к вышележащему, а грудная клетка поднимается.

Во время выдоха сокращаются экспираторные мышцы, к которым относятся внутренние межреберные. При их сокращении вышележащее ребро подтягивается к нижележащему, а грудная клетка опускается.

Для усиления дыхания в условиях нормы и патологии используется вспомогательная инспираторная и экспираторная мускулатура. К вспомогательным инспираторным мышцам относятся грудинно-ключично-сосцевидная мышца, а также большие и малые грудные, лестничные, зубчатые мышцы. К важнейшим вспомогательным экспираторным мышцам относятся мышцы живота.

В зависимости от того, связано ли расширение грудной клетки преимущественно с поднятием ребер или уплощением диафрагмы, различают реберный (грудной) и брюшной тип дыхания. Тип дыхания в значительной мере зависит от возраста. С возрастом подвижность грудной клетки уменьшается и начинает преобладать брюшной тип дыхания. Брюшное дыхание затрудняется в последние месяцы беременности. Принято считать, что у женщин преобладает грудной тип дыхания, а у мужчин – брюшной. Брюшное дыхание наиболее эффективно, так как при таком дыхании улучшается вентиляция легких и облегчается венозный возврат от брюшной полости к сердцу.

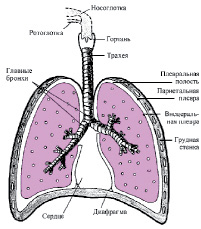

В условиях нормы легкие отделяются от грудной клетки плевральной полостью, находящейся между висцеральным и париетальным листками плевры и заполненной несжимаемой жидкостью (рис.2). Последняя обеспечивает скольжение мешков плевры друг относительно друга. В случаях развития плеврита и скопления жидкости в полости плевры с последующим образованием спаек, вентиляция легких резко затрудняется.

Рис.2. Схема строения органов дыхания

В плевральной полости создается определенной давление, которое на высоте вдоха на 0,6 – 0,8 кПа ниже атмосферного, а в конце выдоха внутриплевральное давление на 0,3-0,5 кПа также ниже атмосферного. Таким образом, в плевральной полости давление постоянно отрицательное, ниже атмосферного. Поступление воздуха, крови или эксудата в плевральную полость называют, соответственно – пневмо-, гемо-, или гидроторакс. При этом поджатые легкие не следуют за сокращением дыхательной мускулатуры, либо их смещение происходит в меньшем объеме. Искусственный односторонний пневмоторакс иногда проводят с диагностической целью, чтобы уменьшить нагрузку на поражённые туберкулезом легкие.

1.2. Роль воздухоносных путей в обеспечении дыхания и недыхательных функций.

Дыхательные пути начинаются с полости носа, включая носоглотку, гортань, трахею, бронхи, бронхиолы и заканчиваются альвеолярными ходами и альвеолами. Внутренняя поверхность дыхательных путей покрыта слизистой оболочкой, которая выстлана мерцательным эпителием, содержит значительное количество желез, выделяющих слизь, а также различные виды рецепторов. Отдельные участки воздухоносных путей отличаются особенностями структуры и функции.

Касаясь роли носового дыхания, необходимо отметить его способность очищать, увлажнять и согревать воздух. При участии реснитчатого эпителия и слизи здесь задерживаются взвешенные в воздухе частицы размером до 4мкм. При носовом дыхании происходит обеззараживание воздуха за счет иммуноглобулинов классов A,G,M, секретируемых или пассивно диффундирующих в слизистую, а также при участии микро- и макрофагов, лизоцима, комплемента, интерферона, содержащихся в слизи.

Слизистая носа и носоглотки содержит значительное количество ирритантных рецепторов, механорецепторов, обонятельных рецепторов, рецепторов болевой чувствительности, являющихся окончаниями обонятельного, тройничного, лицевого, верхнегортанного нервов. С рецепторов слизистой оболочки носа формируются защитные рефлексы в виде чихания и усиленного слизеотделения, а также рефлексы, влияющие на функциональную активность центральной нервной системы, ряда внутренних органов.

С механорецепторов и хеморецепторов слизистой носа и носоглотки возникает афферентная импульсация в ретикулярную формацию ствола мозга, а затем в слюноотделительный, дыхательный, сосудодвигательный центры продолговатого мозга, в гипоталамус. При этом усиливаются неспецифические восходящие активирующие влияния и на кору головного мозга.

Возбуждение рецепторов слизистой носа и носоглотки резко усиливается при развитии воспалительного процесса в верхних дыхательных путях инфекционной или аллергической природы под влиянием медиаторов воспаления и аллергии: гистамина, кининов, лейкотриенов, причем возбуждение ирритантных рецепторов вызывает развитие тахипноэ, спазм дыхательных путей, кашлевой рефлекс, чихание, чувство першения.

Гортань – завершает верхний отдел дыхательных путей и переходит в трахею – начальную часть нижних дыхательных путей. Гортань обеспечивает дыхательную, защитную и речевую функции, в частности регулирует поступление воздуха в нижние дыхательные пути за счет сужения и расширения голосовой щели. Слизистая гортани содержит механорецепторы, ирритантные рецепторы, возбуждение которых при участии верхне- и нижегортанного нервов, языкоглоточного нерва регулирует частоту и глубину дыхательных движений. Кроме дыхательной функции, гортань выполняет защитную, голосовую и речевую функции.

В трахее и бронхах продолжаются процессы усиленного увлажнения, согревания и очищения воздуха. Здесь при участии слизи и мерцательного эпителия задерживаются более мелкие, взвешенные в воздухе частицы размером от 4 мкм до десятых долей мкм, а также происходит инактивация патогенных агентов за счет выделительного фагоцитоза, иммуноглобулинов, лизоцима, лактоферрина, интерферона.

Стенки трахеи и крупных бронхов содержат хрящевые кольца и не спадаются при дыхании, а мышечные волокна, образующие стенку бронха, регулируют просвет бронхов на фоне изменения нервных и гуморальных влияний, а также уровня локально образующихся медиаторов воспаления и аллергии.

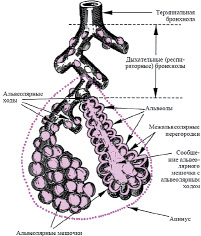

Воздухоносные пути (ВП) легких представляют собой ряд дихотомически-делящихся трубок, представленных 23 генерациями В.П.. Первые 16 генераций включают бронхи, бронхиолы и терминальные бронхиолы, выполняющие проводящую функцию для воздуха. Последние 7 генераций состоят из дыхательных бронхов, альвеолярных ходов и альвеолярных мешочков, дающих начало альвеолам. Стенки проводящих воздухоносных бронхов состоят из 3-х основных слоев: внутренней слизистой оболочки, гладкомышечного слоя и внешнего соединительнотканного слоя, содержащего хрящ в больших бронхах. Эпителиальные клетки ВП несут на апикальной поверхности реснички, продвигающие слизь в направлении носоглотки. В свою очередь слизь образуется бокаловидными клетками. Реснитчатый эпителий и бокаловидные клетки формируют мукоцилиарный эскалатор, обеспечивающий очищение ВП (рис.3).

Диаметр просвета воздухоносных путей регулируется при участии холинергических нервных влияний; освобождение ацетилхолина приводит к сокращению гладких мышц воздухоносных путей. В то же время неадренергические, нехолинергические нейроны и нервные волокна за счет высвобождения субстанции Р обеспечивают сокращения гладких мышц воздухоносных путей, а при участии ВИП (вазоактивного интестинального пептида) возникает расслабление гладких мышц воздухоносных путей.

Важная роль в регуляции просвета воздухоносных путей отводится медиаторам воспаления, аллергии: гистамину, гепарину, серотонину, лейкотриенам, факторам активации тромбоцитов, хемотаксиса. В свою очередь эозинофилы в зоне воспаления являются источником таких медиаторов, как главный основной белок, катионный белок, лейкотриены В4,С4 и других, также оказывающих выраженное влияние на просвет воздухоносных путей.

Большинство медиаторов воспаления, вызывающих бронхоспастическое действие, реализуют биологические эффекты при участии специфических рецепторов.

Слизистая трахеи и бронхов является слабой рефлексогенной зоной, несмотря на наличие достаточного количества механо-, хемо- и ирритантных рецепторов. Значительная часть этих рецепторов относится к быстро-адаптирующимся или промежуточным, высокопороговым и, соответственно, низкочувствительным структурам, нефункционирующим в условиях нормы и возбуждающимся лишь при сверхпороговых раздражениях или под влиянием медиаторов воспаления и аллергии, а также при застойных явлениях в малом кругу кровообращения. Импульсация в этих рецепторах распространяется по чувствительным волокнам к центрам n. Vagus, а затем при участии ретикулярной формации ствола мозга к инспираторным и экспираторным бульбарным нейронам, определяя частоту и глубину дыхательных движений, а также развитие кашлевого рефлекса.

Строение и функции легких

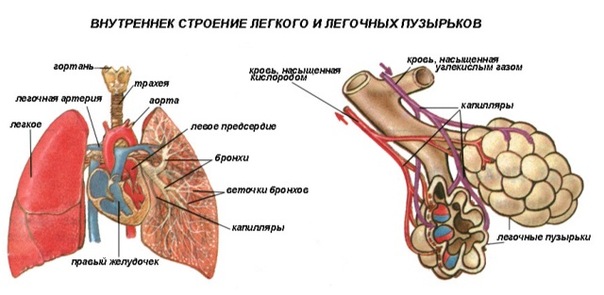

Легкие у человека – парный орган дыхания. Легкие заложены в грудной полости, прилегая справа и слева к сердцу. Они имеют форму полуконуса, основание которого расположено на диафрагме, а верхушка выступает на 1-3 см выше ключицы в область шеи. На средостенной поверхности обоих легких имеется углубление – ворота легких. В них входят бронхи, легочная артерия и выходят две легочные вены. Легочная артерия ветвится параллельно ветвлению бронхов.

Строение легких

Правое легкое состоит из 3, а левое из 2 долей.

Основу легкого образуют древовидно разветвляющиеся бронхи. Каждое легкое покрыто серозной оболочкой – легочной плеврой – и лежит в плевральном мешке. Внутренняя поверхность грудной полости покрыта пристеночной плеврой. Снаружи каждая из плевр имеет слой железистых клеток, выделяющих плевральную жидкость в плевральную полость (пространство между стенкой грудной полости и легким).

Ткань легкого внутри сегмента состоит из пирамидальной формы долек (лобул) длиной 25 мм, шириной 15 мм, основание которых обращено к поверхности. В вершину дольки входит бронх, который последовательным делением образует в ней 18-20 концевых бронхиол.

Каждая из последних заканчивается структурно-функциональным элементом легких – первичной легочной долькой.

Она состоит из 20-50 альвеолярных бронхиол, делящихся на альвеолярные ходы; стенки тех и других густо усеяны альвеолами. Каждый альвеолярный ход переходит в концевые отделы – два альвеолярных мешочка.

Альвеолы – это полушаровидные выпячивания, которые состоят из соединительной ткани и эластичных волокон, выстланы тонким прозрачным эпителием и оплетены сетью кровеносных капилляров.

В альвеолах происходит газообмен между кровью и атмосферным воздухом путем диффузии.

Количество альвеол у взрослого человека составляет 600-700 миллионов, у новорожденного младенца – от 30 до 100 млн.

Общая площадь внутренней поверхности альвеол меняется между выдохом и вдохом от 40 м² до 120 м² (для сравнения, площадь кожного покрова человека равна 1,5–2,3 м²).

Сурфактант – смесь поверхностно-активных веществ, выстилающая легочные альвеолы изнутри (то есть находящаяся на границе воздух-жидкость). Препятствует спадению и слипанию стенок альвеол при дыхании, за счет снижения поверхностного натяжения пленки тканевой жидкости, покрывающей альвеолярный эпителий. Сурфактант секретируется специальной разновидностью альвеоцитов из компонентов плазмы крови.

Газообмен в легких (внешнее дыхание) – происходит путем диффузии. Кислород через тонкие стенки альвеол и капилляров поступает из воздуха в кровь, а углекислый газ CO2 из крови в воздух. Диффузия газов происходит в результате разности их концентраций в крови и в воздухе. Кислород O2 проникает в эритроциты и соединяется с гемоглобином, кровь становится артериальной и направляется в ткани.

Газообмен в тканях (внутреннее дыхание) – в тканях происходит обратный процесс: кислород за счет диффузии переходит из крови в ткани, а углекислый газ, наоборот, переходит из тканей в кровь.

Обмен газов в тканях осуществляется в капиллярах. Через их тонкие стенки кислород O2 поступает из крови в тканевую жидкость и затем в клетки, а углекислый газ CO2 – из тканей переходит в кровь. Концентрация кислорода O2 в крови больше, чем в клетках, поэтому он легко диффундирует в них.

Концентрация углекислого газа CO2 в тканях, где он собирается, выше, чем в крови. Поэтому он переходит в кровь, где связывается химическими соединениями плазмы и отчасти с гемоглобином, транспортируется кровью в легкие и выделяется в атмосферу.

Чем выстлана наружная поверхность легких

2.1. Дыхательные функции легких. Альвеолярное дыхание

Легкие играют важную роль не только в регуляции и обеспечении внешнего дыхания, но выполняют и ряд недыхательных функций. Недыхательные функции легких включают их участие в голосообразовании, регуляции теплоотдачи и кислотно-основного состояния организма, иммунных реакциях, в обеспечении тканевого фагоцитоза, регуляции метаболизма биологически активных прессорных и депрессорных субстанций, прокоагулянтных и антикоагулянтных факторов свертывания крови. В легких инактивируются пептиды, цикличесские нуклеотиды, простагландины, ксенобиотики, а также гистамин, серотонин.

Дыхательная функция легких определяется их участием в обеспечении альвеолярного дыхания, а также в регуляции внешнего дыхания за счет наличия мощных рефлексогенных зон.

Состояние легочной вентиляции определяется глубиной дыхания (дыхательным объемом) и частотой дыхательных движений.

Различают следующие объемы дыхания:

Дыхательный объем – объем вдоха и выдоха при спокойном дыхании.

Резервный объем вдоха и выдоха – количество воздуха, которое человек может дополнительно вдохнуть или выдохнуть при нормальном дыхании.

Остаточный объем – количество воздуха, оставшегося в легких, после максимального выдоха.

Жизненная емкость легких (ЖЁЛ) – наибольшее количество воздуха, которое можно максимально выдохнуть после максимального вдоха (сумма дыхательного объема и резервных объемов вдоха и выдоха)

Функциональная остаточная емкость – количество воздуха, оставшееся в легких после спокойного выдоха.

Жизненную ёмкость легких можно вычислить по формуле ЖЁЛ (л)= 2,5*рост (в м).

ЖЁЛ зависит от роста, возраста человека, рода занятий, особенно велико у пловцов и гребцов (до 8 л).

Легкие плода и новорожденных, не совершивших первый вдох, не содержат воздуха.

Различают анатомическое и функциональное мертвое пространство.

Анатомическое мертвое пространство – это объем невентилируемых воздухоносных путей – трахеи, бронхов и бронхиол.

Функциональное мертвое пространство – более емкое понятие, оно включает не только анатомическое мертвое пространство, а также вентилируемые, но неперфузируемые альвеолы.

Минутный объем дыхания равен произведению дыхательного объема на частоту дыхательных движений. Частота дыхательных движений у детей различна: у новорожденных составляет 40-50 в мин, у грудных детей 30-40 в мин, в детском возрасте 20-30 в мин. У взрослого человека частота дыхательных движений составляет 14 – 18 в мин.

Следует отметить, что диффузионное давление для О2 составляет около 60 мм. рт.ст, а для СО2 около 6 мм.рт.ст. Однако, необходимо учесть, что СО2 значительно быстрее диффундирует через альвеолярно–капиллярную мембрану в связи с тем, что коэффициент его растворимости в биологической среде в 20 раз больше, чем у кислорода.

В легких взрослого человека содержится около 300 млн. альвеол, диаметр которых составляет около 0,2 мм. Две соседние альвеолы отделены друг от друга двумя слоями эндотелия и эпителия, расположенными на базальной мембране. Между этими слоями находится интерстициальное пространство. Альвеолярный эпителий и эндотелий капилляров образуют альвеолярно – капиллярную мембрану, через которую происходит диффузия газов; толщина мембраны составляет от 0,2 мкм до 2 мкм в местах скопления эластических и коллагеновых волокон. Площадь газообмена в легких находится в зависимости от возраста и колеблется от 40 до 140 м 2 (рис.4).

Рис.4. Схема строения альвеолярного дерева

Альвеолярно–капиллярная диффузия во многом зависит от эластичности легочной ткани, обеспечивается в значительной мере продукцией сурфактанта.

Различают два типа эпителия, выстилающего альвеолярные клетки. Клетки I типа – это плоский эпителий, занимает до 95 % площади альвеолярной поверхности, содержит небольшое количество органоидов. Клетки IIтипа крупные, имеют округлую форму, ядра и микроворсинки, синтезируют сурфактант.

Сурфактант легких – это смесь поверхностно-активных веществ (ПАВ), состоящая на 70 – 80% из фосфатидилхолина, фосфатидилглицерола, дипальмитолфосфатидилхолина и белков сурфактанта, продуцируемых альвеолоцитами II типа. Молекулы апопротеинов, фосфолипидов имеют гидрофильный и гидрофобные концы, обращенные соответственно в альвеолярную жидкость и альвеолярный воздух. Белки сурфактанта (SPA, SP-R, SP-C,SP-D) не только способствуют снижению поверхностного натяжения альвеол, обеспечиваемому фосфолипидами, но и обладают защитной функцией.

Система легочного сурфактанта играет многоплановую роль, обеспечивая антиателэктатическую функцию, способствует диффузии О2, участвует в регуляции водного обмена в легких, защищает организм от проникновения вредоносных мелкодисперсных аэрозолей, обладает свойствами антиоксиданта.

Сурфактант, как указывалось выше, уменьшает поверхностное натяжение альвеол в 2 – 10 раз, тем самым, предотвращая спадение альвеол. Сурфактант содержится не только на внутренней поверхности альвеол, но и на плевре, брюшине, перикарде, синовиальных оболочках, слизистой глазных яблок. Сурфактант обеспечивает раскрытое состояние мелких дыхательных путей, усиливает фагоцитирующую активность макрофагов, подавляет выделение медиаторов воспаления, обладает свойствами антиоксиданта, оказывает антибактериальное и противовирусное действие.

При дефиците сурфактанта некоторые альвеолы подвергаются ателектазу, другие – перерастягиваются, вентиляция легких становится негомогенной, нарушается вентиляционно – перфузионное отношение.

При спадении альвеолы концентрация сурфактанта на ее поверхности возрастает, возникает снижение поверхностного натяжения, что повышает их стабильность и препятствует дальнейшему спадению альвеол. Стабильность альвеол обеспечивается и так называемым феноменом «взаимозависимости» альвеол, т.е. их взаимной тяги. У недоношенных новорожденных недостаточность синтеза сурфактанта может быть причиной развития респираторного дистресс – синдрома, характеризующегося ригидными легкими.

Как известно, легкие в отличие от трахеи и бронхов являются мощной рефлексогенной зоной, обеспечивающей регуляцию внешнего дыхания в условиях нормы и патологии.

В паренхиме легких имеются различные высоко- и низкочувствительные рецепторы растяжения альвеол, медленно-адаптирующиеся и быстро-адаптирующиеся к структурным изменениям в легких. Медленно-адаптирующиеся рецепторы растяжения альвеол являются высокочувствительными, низкопороговыми механорецепторами, реагирующими на объем вдыхаемого воздуха. Эти рецепторы являются окончанием толстых миелинизированных волокон n.vagus. Афферентация с этих рецепторов при участии ретикулярной формации ствола мозга переключается на инспираторные нейроны дорзальной дыхательной группы продолговатого мозга, обеспечивая развитие рефлекса Геринга-Брейера. Рефлекс Геринга-Брейера участвует во время сна в смене фаз дыхательного цикла. В условиях патологии при участии этого рефлекса формируются испираторная, экспираторная и смешанная одышки.

Другой группой рецепторов паренхимы легких являются быстроадаптирующиеся рецепторы спадения альвеол и юкстакапилярные рецепторы, реагирующие соответственно на спадение альвеол и возрастание уровня тканевой жидкости. Импульсация с этих рецепторов проводится по мало– и немиелинизированным волокнам n.vagus в продолговатый мозг, вызывая развитие тахипное.

При раздражении С-волокон возникают брадикардия, тахи- и апное, гипер- и диссекреция слизи в воздухоносных путях.

2.2. Кровоснабжение и лимфоснабжение легких

Легкие получают кровь от системы легочных сосудов (малый круг кровообращения) и бронхиальных сосудов (большой круг кровообращения). Основной функцией малого круга кровообращения является оксигенация венозной крови и удаление из нее СО2.

Среднее время прохождения крови через малый круг составляет в среднем 4,5 – 5,0 сек.

В состоянии покоя в сосудах легких находится около 500 мл крови (10 % от общего объема). В условиях нагрузки объем крови в легких может возрастать в 5–6 раз, при этом происходит лишь незначительное увеличение давления в сосудах малого круга кровообращения за счет высокой растяжимости. Давление в артериолах легких составляет в среднем 9 – 15 мм. рт. ст.

В покое кровоток в легких неоднороден, большая часть его направлена в нижние зоны.

Система бронхиальных сосудов снабжает кровью дыхательные пути вплоть до терминальных бронхиол, составляя около 3% от величины легочного кровотока.

Гидродинамические параметры бронхиальных сосудов обеспечивают транспорт воды в интерстиций и последующее лимфообразование. В легких осуществляются анастомозы между сосудами большого и малого круга кровообращения.

Суммарно в легких отношение легочной вентиляции и легочной перфузии составляет примерно 0,8 – 1,0. При вертикальном положении человека снижается интенсивность кровотока у верхушек легких.

Лимфатические сосуды расположены в паренхиме легких и на поверхности висцеральной плевры, впадают в лимфатические узлы, расположенные вокруг крупных воздухоносных путей (ВП) и в средостении. Лимфоидная ткань находится в стенках воздухоносных путей. Терминальные мешки лимфатической системы расположены в субплевральной, перибронхиальной соединительной ткани, а затем поступают в собирательные лимфатические сосуды легких.

Регуляция легочного кровотока обеспечивается за счет влияния вегетативной нервной системы, а также ряда гуморальных факторов; в частности вазодилатирующих простагландина J2 – метаболита арахидоновой кислоты, оксида азота и вазоконстрикторных соединений: эндотелинов, тромбоксана.

Эндотелины продуцируются эндотелиальными клетками легочных сосудов и клетками бронхиального эпителия и вызывают вазоконстрикцию, являются медиаторами легочной гипоксической вазоконстрикции, вызывают сокращения гладкой мускулатуры воздухоносных путей.