чем выложена красная площадь

История появления Красной площади в Москве

Красная площадь в Москве – самая известная и символичная. История Красной площади началась в конце 15 — начале 16 века (ориентировочно 1493 год), когда перед стеной Кремля была расчищена полоса просматриваемого пространства, которая достигала в ширину около 240 метров. Причинами обустройства площади историки называют необходимость расширить торговые пространства Москвы, а также обеспечить безопасность важной составляющей города – Кремля.

Вначале эта площадь больше походила на рыночную, и называлась Торг, Пожар, а уже во второй половине 17 века площадь стали называть Красной, что означало красивая.

Самая распространенная версия гласит, что в 1493 году Иван III издал указ, согласно которому все деревянные постройки у стен Кремля должны быть снесены, т.к. они создавали потенциальную опасность пожаров. В результате исполнения этого приказа и появилась площадь-предшественница Красной площади. На площади развернулась мелкая торговля, а со временем стали вновь возводиться деревянные дома, которые периодически сносили. Деревянные постройки продолжали страдать от пожаров, поэтому и площадь стали называть Пожар.

Самым древним сооружением Красной площади, которое есть и сейчас, было Лобное место, которое находилось на развилке напротив Спасской кремлевской башни. Первое упоминание о нем встречается в документах 1547 года. На Лобном месте стоял деревянный помост, с которого оглашались царские указы, позже, в 1597-1598 годах, деревянный помост заменили каменным.

В начале 16 века вокруг стен Кремля был вырыт широкий ров (ширина – 36 м, глубина – 10-12 м), заполняемый водами реки Неглинной. Этот ров назвали именем архитектора Алевиза Фрязина. Через этот защитный ров от пропускных башен были переброшены мосты. В то время, к площади выходили самые главные улицы Москвы, кроме того, недалеко располагались речные пристани – это позволило площади занять место торгового центра Москвы. Когда в 1535-1538 годах была построена Китайгородская стена, то Красная площадь оказалась заключенной в границы Китай-города. После очередного пожара, случившегося в 1547 году, по веленияю Ивана Грозного вдоль восточной стороны площади были построены деревянные торговые ряды. А позже, в период правления Бориса Годунова, они были заменены на каменные. В это время на Красной площади располагались площадки для установки орудий – раскаты, на раскате возле Лобного места стояла знаменитая Царь-пушка.

В числе первых значительных архитектурных сооружений, построенных вне территории Кремля, на посаде, стал Покровский собор, возведенный в 1555-1561 годах по повелению Ивана Грозного в ознаменование победы над Крымским ханством. Существует мнение, что строительство этого храма за стенами Кремля вызвано нелюбовью царя к боярской верхушке. Покровский собор представляет собой комплекс из 9 отдельных церквей, поставленных на одном общем основании.

Переломный период в судьбе Красной площади случился в 17 веке, который был ознаменован значительными архитектурными преобразованиями. В 1624-1625 годах была сооружена Фроловская (сейчас Спасская) башня, ворота которой стали служить для торжественного выхода царствующих особ и высшего духовенства. Именно отсюда начиналось торжественное ществие из Успенского собора к собору Покрова на Рву в Вербное воскресенье. В начале Никольской улицы, примыкавшей к площади, в знак памяти об освобождении Москвы от поляков в 1637 году был построен Казанский собор. В северной части Китай-города находились Воскресенские ворота, через которые в Москву прибывали послы иноземных держав, которые останавливались на подворьях Китай-города. Красную площадь вымостили бревнами, помимо оживленной передвижной торговли, здесь появились винные погреба, кабаки, множество лавок.

В северном конце площади появились административные постройки: Сытный отдаточный двор (здесь выплачивали жалование служилым людям), с южной стороны находилась Тиунская изба (центр управления московскими церквями, занимавшийся сбором налогов и пошлин).

Новый этап преобразований

Несмотря на то, что в 18 веке Москва утратила статус столицы, Красная площадь продолжала оставаться местом проведения судьбоносных событий в истории государства. Для прохождения коронации все царствующие особы по-прежнему приезжали в Москву, торжественно въезжая через Воскресенские ворота и Никольскую башню.

Продолжилось формирование Красной площади в 1780 году, когда были вновь снесены деревянные постройки, успевшие вырасти здесь последние годы, перестроены фасады Верхних торговых рядов, вдоль рва протянулись двухэтажные торговые лавки, Лобное место расчищено от построек и перенесено туда, где оно находится сейчас. Красная площадь оказалась окруженной двухэтажными строениями торговых рядов, и получила выраженное продольное направление. В 1804 году Красная площадь была вымощена булыжником.

Красная площадь после Великой отечественной войны 1812 года

Наполеоновские войска нанесли колоссальный ущерб архитектурному облику Москвы, поэтому после окончания Отечественной войны 1812 года в городе начались восстановительные работы, которые в первую очередь коснулись Кремля и Красной площади. В период с 1814 по 1815 годы по проекту архитектора О.И. Бове были восстановлены торговые ряды, торговые лавки вдоль рва снесли, а сам ров засыпали землей. Вдоль стены Кремля высадили в два ряда деревья. В 1818 году перед центральным портиком торговых рядов был установлен памятник Минину и Пожарскому. После этих преобразований Красная площадь перестала исполнять роль рынка, здесь стали проводить различные торжественные мероприятия и народные гуляния. В 1877-1883 годах здание Земского приказа было снесено, а на его месте построили исторический музей, с 1888 по 1891 годы длилось строительство новых торговых рядов (Верхних и Нижних). В 1892 году на Красной площади были установлены электрические фонари. С 1909 по 1930 годы по Красной площади вдоль Кремлевской стены проходили трамвайные рельсы.

Современная история

После Октябрьской революции (7 ноября по старому стилю) 1917 года Красная площадь стала носить мемориальный характер. 10 ноября 1917 года здесь захоронили красноармейцев, павших в революционных сражениях в Москве. Год спустя, 7 ноября 1918 года В.И. Лениным была открыта мемориальная доска в память о павших, которая была снята в 1950 году во время реставрации Сенатской башни.

Красная площадь в Москве стала местом проведения торжественных военных парадов и демонстраций. После смерти Ленина в 1924 году на Красной площади был возведен деревянный мавзолей, куда поместили тело советского вождя, а в 1930 году по проекту архитектора А.В. Щусева был построен каменный Мавзолей В. И. Ленина. В этом же году Красную площадь замостили брусчаткой, установили трибуны, снесли Казанский собор и Воскресенские ворота (восстановлены в 1994-1996 годах), а памятник Минину и Пожарскому перенесли к Покровскому собору. Перед фасадом ГУМа было открыто движение транспорта. В 1938 году в состав Красной площади вошел Васильевский спуск.

Прямо с парада на Красной площади, состоявшегося 7 ноября 1941 года, солдаты уходили на фронт, и именно на Красной площади состоялся Парад Победы 9 мая 1945 года. В послевоенные годы гостевые трибуны заменили бетонными, у стен Кремля был образован Некрополь. В начале 70-х годов трибуны заменили на гранитные, Некрополь был также реконструирован. Брусчатку, которой была выложена Красная площадь, сняли, залили бетонное основание и на него заново уложили брусчатку.

В начале 90-х годов на Красной площади начали проводить различные концерты, устраиваться народные гуляния. В декабре 2000 года на Красной площади впервые был залит каток размером 30 на 15 метров, вход на который был бесплатным.

Изменение архитектурного облика Красной площади в 21 веке

В наши дни Красная площадь находится в Китай-городе, и прилегает к северо-восточной стене Кремля. В южном конце Красной площади расположен Покровский собор (Храм Василия Блаженного), с севера Собор Казанской иконы Божией Матери и исторический музей, в восточной части – ГУМ, а с западной – Кремль. Длина Красной площади составляет 330 метров, а ширина – 70 метров.

Сейчас, если вы находитесь на Красной площади, то между Покровским собором и Спасской башней вы можете наблюдать современную высотку, напоминающую контрольную башню аэропорта. Это здание гостиницы Свиссотель Красные холмы, которая была открыта в 2005 году. Эта высотка портит классический панорамный вид с Красной площади и грубо нарушает нормы ЮНЕСКО, применяемые к объектам, входящим в список Всемирного наследия.

Начиная с 1993 года на Красной площади запрещено вести профессиональную видео и фотосъемку. В запрещенную группу фототехники входят все фотоаппараты, высота корпуса которых выше 140 мм, а диаметр съемного объектива более 700 мм. Разрешение на профессиональную съемку получается в Комендатуре Кремля по предварительной заявке, доставленной лично. С 2001 года по Красной площади запрещено ездить на велосипедах.

Брусчатка на Красной площади

Брусчатка может быть выполнена с применением различных способов. Самыми распространенными материалами для ее изготовления являются натуральный камень и бетон.

Камень сначала раскалывается, потом шлифуется и обрабатывается специальным способом. Благодаря такой обработке получается округлый с одной стороны камень.

На Красной площади используются габбро-диабазы, привезенные из Карелии. Там их добывают на островах Онежского озера. Сам камень магматического происхождения, имеет очень редкую породу. Первые образцы были привезены в сердце России в двадцать четвертом году двадцатого века. Для укладки брусчатки на Красной площади потребовалось около пяти миллионов камней. По прочности данная порода может поспорить с гранитом. Брусчатка из данного материала визуально отличается от современной. В первую очередь, различие состоит в форме. Данный камень имеет более квадратную форму, чем кирпич. Ручная обработка придает камням интересный и естественный рельеф.

Москва красная площадь фото

Стоит заметить что стоимость данного камня очень высока, поэтому покрытие из него высоко ценится. Поверхность обладает черным цветом, что идет вразрез с наименованием площади, выполненной из него.

Первые эксперименты с камнем

Главным материалом для первых мостовых было дерево. Они были сооружены в двенадцатом веке, когда было закончено строительство первых защитных сооружений Москвы. Конечно, обустройство мостовых было организовано только внутри крепостей, по причине отсутствия за ними самого города.

Булыжная мостовая в Кривоколенном переулке на картине Карла Бодри, 1843 г.

Впервые улицы за пределами Кремлевского архитектурного ансамбля были замощены в четырнадцатом веке. На тот момент наличие мостовых отражали даже в названиях улиц.

По мере эксплуатации дороги из дерева зарастали слоем земли, поэтому новые просто укладывали сверху наросшего грунта. Когда современники провели раскопки, выяснилось что такие слои могли выситься на полметра в высоту.

В шестнадцатом веке Красная площадь все еще не имела покрытия. Деревянные покрытия шли с улиц и обрывались, достигнув площади.

В сорок третьем году семнадцатого века Москва увидела первую каменную мостовую. Ее образец торжественно соорудили на Патриаршем дворе. Дело принадлежало рукам Михаила Ермолина. Последний получил за свою работу четыре рубля, что в те времена являлось очень крупной наградой.

Мостовая из песчаника в Кремле на Соборной площади.

Улицы стали мощеными только в начале восемнадцатого века, когда к власти пришел Петр Первый. Был издан указ, согласно которому каждый крестьянин обязывался добывать и привозить в столицу камни. Последние должны были быть крупными, не принимались камни мельче чем гусиное яйцо. Кроме того, горожанам было велено мостить улицы напротив своих дворов. Каждый житель должен был сделать дорогу гладкой и выполнять четкие инструкции от мастеров. Кроме того, дороги должны были иметь укрепленные стоки. На концах улиц стоки вели к рекам и озерам. Это предусматривало разнос дорог весной и осенью.

Несмотря на принятые великим императором меры, многие улицы были по-прежнему вымощены деревом. Такая тенденция сохранилась до пожара, который был устроен во время войны с Наполеоном.

Проезжая часть из булыжника и тротуары из плит песчаника.

Обязанность следить за состоянием мостовых и обновлять их, лежала на домовладельцах. У многих не было на это денег, поэтому для помощи таким владельцам был учрежден капитал. Из него регулярно выделялись средства для помощи горожанам.

Тем не менее, качество мостовых оставляло желать лучшего. Во многом это происходило из-за того, что ими занимались неквалифицированные работники. Многие домовладельцы не спешили с обновлением мостовой, другие выполняли работы очень плохо. Результат был закономерен — очень плохие мостовые. Покрытие проваливалось, было неровным, дорога была в ухабах.

Однако, непрофессионализм и легкое отношение к работе было не главное проблемой. Даже если мостовая укладывалась на совесть и с соблюдением всех технологий, она все равно страдала под тяжестью нагрузки и со временем приходила в негодность.

Чаще всего камни укладывали прямо на землю, из-за этого его приходилось менять почти каждый сезон. Некоторые поступали умнее: они укладывали на землю деревянные бревна, затем покрывали их мелким камнем и песком, после этого добавляли уголь. Исключительно на такую основу укладывали камень. Конечно, это помогало, но ненадолго. Камень служил в несколько раз дольше, однако, этот срок был по-прежнему мал.

В тысяча восемьсот семьдесят четвертом году дороги стали проблемой города. Иными словами, они перешли на его содержание. Однако, городские власти были обязаны следить не за всеми дорогами, а только за теми, которые использовались для дорожного движения. Это помогло улучшить состояние дорожного покрытия.

moscowwalks.ru

| В любое время года | Экскурсии от Moscowwalks |

Подарочные сертификаты Прогулок по Москве Подарочные сертификаты Прогулок по Москве Подарите друзьям совершенно новый город |

Посмотреть расписание экскурсий и купить билеты на экскурсии можно на нашем экскурсионном сайте.

История московских мостовых: от дерева до плитки

Всё лето Москву копали, к осени вместо асфальта на многих центральных улицах появилась плитка, и это очередное крупное событие в истории московских мостовых. Когда-то также появилась булыжная мостовая вместо дерева, потом брусчатка вместо булыжной, а потом и асфальт. Когда, где и как? Мы решили подробно разобраться и проследить историю появления разных типов мощения с момента основания Москвы.

Все виды мощения в Москве с самых ранних и до наших дней —>

Первые мостовые были деревянными и появились в 12 веке, вскоре после строительства первой крепости в Москве. Устроены они были, конечно же, внутри крепости, поскольку за её пределами ещё и города-то не было.

За пределами Кремля первые улицы покрыли деревянной мостовой в 14 веке. Причём, наличие мостовой отражалось и в названиях: Большая Тверская мостовая улица, Большая Никитская мостовая улица.

Деревянная мостовая 16-17 веков, раскрытая в ходе реконструкции Тверской улицы в 2016 году. Фото отсюда

Брёвна укладывались поперёк улиц, сверху обшивались досками, настилаемыми по направлению движения транспорта. Либо верхние части брёвен стёсывались, образовывая плоскую поверхность. С жителей города Земским приказом собирались «мостовые деньги» – налог на усовершенствование улиц.

Деревянная мостовая 17 века, найденная в ходе раскопок в Историческом проезде, 1988 год.

Со временем деревянные мостовые загрязнялись, зарастали землёй и следующие устраивались уже поверх слоя грунта. Судя по данным археологических раскопок, подобные прослойки достигали 50 сантиметров.

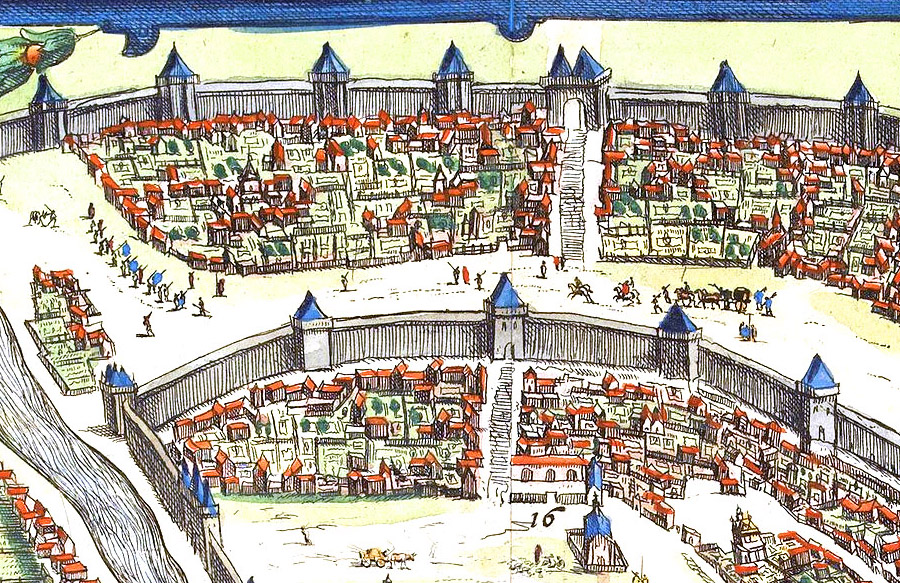

План «Кремленград» 1602 года. Сложно себе представить, но ещё в 16-17 веках Красная площадь ещё было без покрытия. Деревянные настилы вели только с улиц – Никольской, Ильинки к Никольским и Спасским воротам Кремля, соответственно.

Фрагмент Сигизмундова плана 1618 года. Показана мощёная деревом Чертольская улица – нынешние Волхонка и Пречистенка.

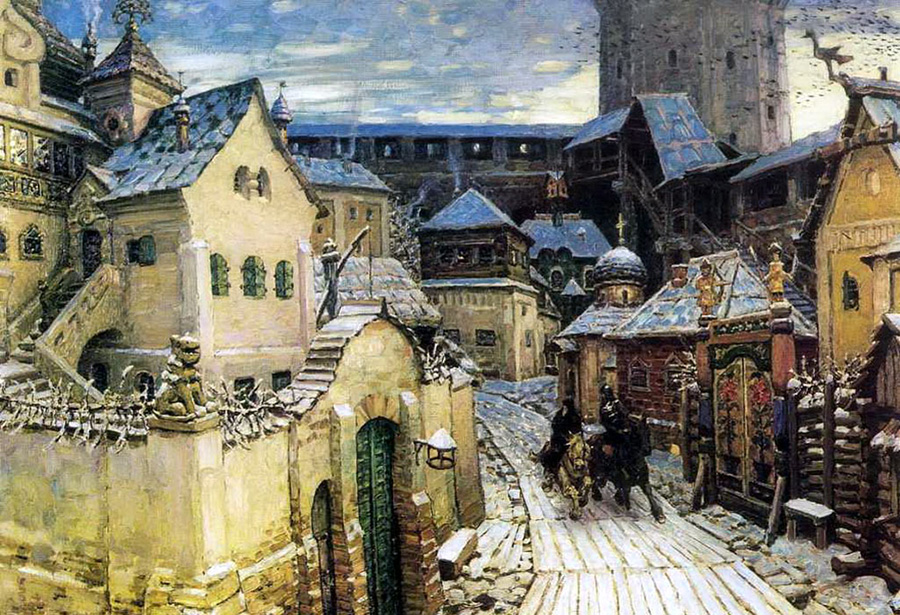

Москва 17 века. Башни Белого города. Реконструкция реставратора Сухова. Примерно так могли выглядеть улицы, мощёные деревом.

Одна из кремлёвских улиц на реконструкции Апполинария Васнецова. Здесь художник изобразил тип деревянной мостовой с продольными досками, которыми сверху обшивались брёвна.

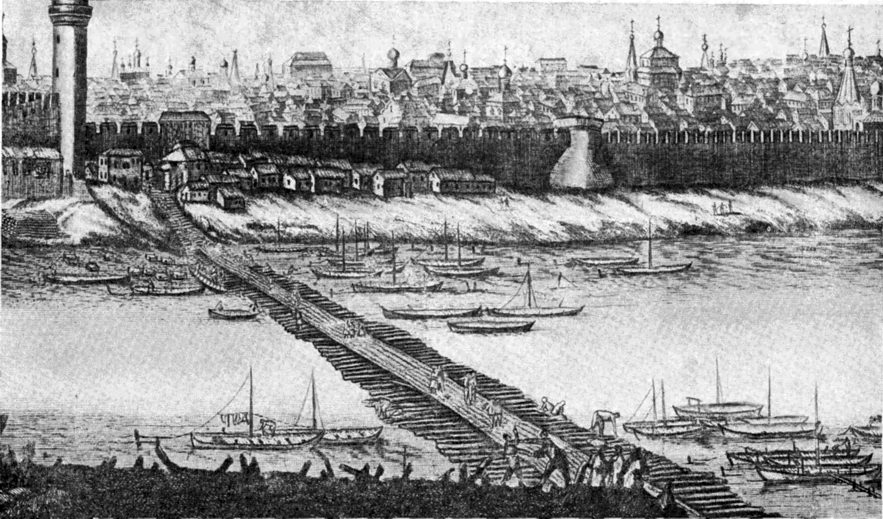

Фрагмент гравюры голландского мастера Питера Пикарта, 1707. На том берегу видна деревянная мостовая, ведущая из Москворецких ворот Китай-города на «живой» наплавной мост через реку Москву.

Первые эксперименты с камнем

Первая каменная мостовая Москвы появилась в Кремле, в 1643 году. Мастер Михаил Ермолин выложил камнем территорию Патриаршего двора, за что получил хорошие по тем временам деньги – 4 рубля.

Улицы мостить камнем начали только при Петре I. Начали с 1690-х годов, в 1700 году власти повелели «собирать мостовые деньги со всех московских дворов в Стрелецкий приказ». В 1705 году вышел указ собирать деньги со всех городов страны. Крестьяне были обязаны добывать и привозить в Москву дикий камень, и чтобы каждый был не меньше гусиного яйца.

В 1718 году было издано несколько указов, регламентирующих мощение улиц. Содержание мостовых возлагалось на московских домовладельцев:

«Каждому жителю против своего двора посыпать песком и камнем, мостить гладко, как будет указано от мастеров, и чтобы стоки были вдоль улиц, к дворам ближе, а по концам улиц стоки делать к рекам и прудам, чтобы были твердо утверждены, дабы весною и в дожди не заносило».

В центральных районах предписывалось сплошное мощение улиц и переулков камнем: «в Кремле и Китае всякому перед своим домом мостить каменные мосты».

Тем не менее, ещё в середине 18 века большинство московских улиц было выложено деревом, многие из этих мостовых сохранились до пожара 1812 года.

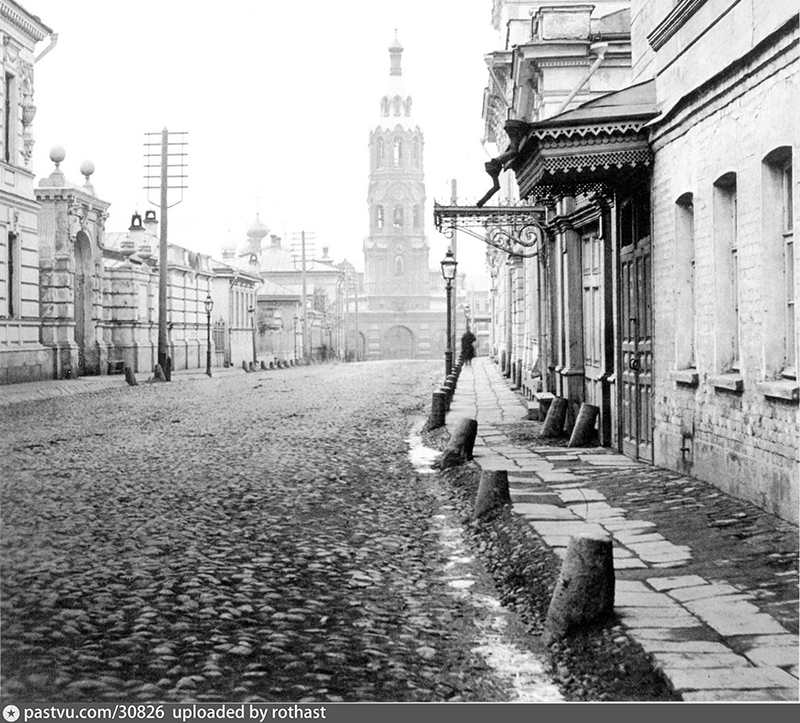

Булыжная мостовая в Кривоколенном переулке на картине Карла Бодри, 1843 г.

Вплоть до введения муниципального управления в 1860-е годы следить за мостовыми и обновлять их должны были домовладельцы. Далеко не у всех хозяев были на это деньги, поэтому в 1823 году учредили капитал, из которого предоставлялись ссуды малоимущим домовладельцам.

Можно представить себе, как обязанность содержания мостовых обывателями сказывалась на их качестве. Один обновил, а его сосед отложил это дело. Один сделал качественно, другой – тяп-ляп. Покрытие улиц становилось всё более неровным, дыры и ухабы стали обычным делом.

Ещё одна беда до середины 19 века – несовершенная технология укладки камня. В большинстве случаев булыжник мостили без подложки, прямо на землю. В результате приходилось менять покрытие несколько раз в год. Только в некоторых местах делали подушку: сначала клали брёвна и доски, сверху посыпали щебёнкой, мусором, углём и золой, потом добавляли прослойку земли, и только после этого сверху клали камень. Но и это далеко не всегда спасало.

Картина художника Петра Верещагина, 1879 г. На проезжей части булыжная мостовая, а тротуар вдоль края набережной сложен из каменных плит, скорее всего, из песчаника.

О качестве дорог в Москве середины 19 столетия пишет Г. Василич:

«Чистоты на улицах не было вовсе, мостовые были отвратительны… Зимой снег и накапливавшийся навоз не свозились, и к весне Москва была вся в ухабах, которые когда начиналось таянье, превращалось в заторы, и наступал момент, когда благоразумный обыватель сидел дома, ибо проезда не было ни на колесах, ни на санях. … Отмечают также носившееся над Москвой зловоние, становившееся особенно нестерпимым в нижней части Тверской, около Охотного ряда, где долгое время резалась птица и скотина…».

Деньги из городского бюджета на мостовые начали выделять в 1860-е годы, окончательно на содержание города дороги перешли только в 1874 году. Но это касалось только проезжих частей улиц, тротуары по-прежнему должны были укладывать и чинить хозяева владений.

Мостовая из песчаника в Кремле на Соборной площади.

Тротуар из песчаника в Кремле, 1900-е годы.

1890-е годы. Подсосенский переулок. Проезжая часть из булыжника и тротуары из плит песчаника. Бордюра как такогого нет.

Пресненская застава, 1910-е годы. Площадь целиком замощена булыжником.

В 19 веке уже в конце октября Москву засыпало снегом, и телеги меняли на сани. До советского времени каждую зиму действовало предписание не счищать снег с момента его выпадения и до 22 марта. За зиму накапливалось до 50 см уплотнённого снега на проезжей части. Лишний снег счищали на обочины в сугробы. Во време оттепелей снег из этих сугробов разбрасывали по оголённой мостовой. Тротуары чистили, и они оказывались гораздо ниже проезжей части. Так что на санях можно было свалиться на тротуар, если подъехать слишком близко к краю дороги.

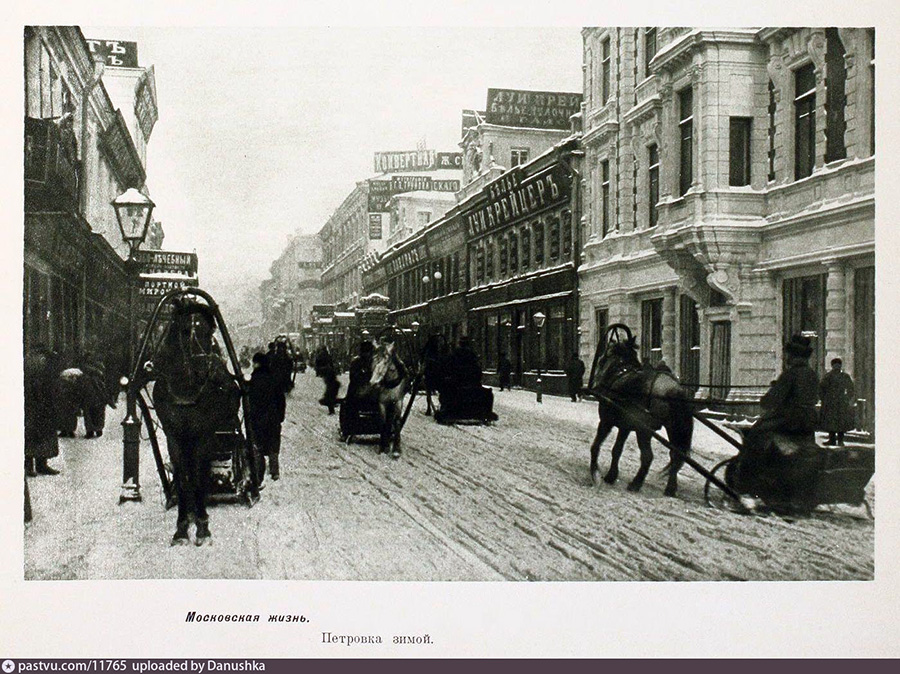

1900-е. Петровка зимой.

До середины 20 века большая часть московских улиц всё ещё сохраняла булыжное покрытие. В журнале «За рулём» в 1928 году была опубликована подробная статья о состоянии мостовые в то время:

«Действительно, к концу мая этого года площадь городских проездов Москвы, так или иначе замощенных, была равна 11½ миллионам кв. метров, из которых булыжных мостовых — 10.998.383 кв. метров или 95,7%. Если припомним известную истину, что метр представляет собою одну десятимиллионную долю четверти парижского меридиана, то можем легко сообразить, что если из московского булыжника замостить полосу в метр шириною, то по ней можно пройти более, чем по четверти земного шара. Это уже грандиозно и, кажется, это единственное достоинство московской булыжной мостовой.»

«Автобусное движение способствует появлению пучин на булыжной мостовой (Бутырский Камер-Коллежский вал).» (Журнал «За рулём», 1928 год).

1971 год. Булыжная мостовая в Большом Ватином переулке. Кадр из фильма «12 Стульев» Л. Гайдая.

К 2016 году единственное место в Москве, где сохраняется булыжная мостовая — Крутицкое подворье.

Крутицкая улица

Когда в Москве впервые появился асфальт?

В 1870-е годы стало понятно, что на одном булыжнике далеко не уедешь, он казался уже сильно устаревшим типом покрытия, особенно для главных улиц. Всё больше и больше популярности в крупных городах мира набирало невиданное ранее новшество – асфальт.

Первое асфальтовое покрытие в Москве появилось в 1873 году на Никольской улице. Однако руку к этому приложил не город, это была частная инициатива. Богатый и прогрессивный купец Александр Пороховщиков, построивший ресторан «Славянский базар», решил продемонстрировать диковинную новинку и закатал улицу вдоль своего владения в асфальт.

Асфальт на Никольской улице, 1910-е годы.

Город тоже руки не опускал. Смышлённых инженеров отправили перенимать опыт за границу, в Европу – лицезреть технологию укладки современных мостовых и в Баку – изучить добычу и производство асфальта.

Помимо подробного отчёта инженер Петунников привёз в Москву заявление, что: «Москва раз навсегда должна отказаться от булыжника, признав его камнем негодным для мощения». Взамен он предложил асфальт и каменную брусчатку.

Городская дума выделила в 1876 году 50000 рублей на эксперименты с новыми видами покрытия. В том же году на Тверской улице появились 5 пробных участков разной мостовой.

Первый участок – прессованные асфальтовые кирпичи, второй – прессованные асфальтовые шестигранные шашки, третий – литой Сызранский асфальт, четвёртый – прессованный Сессельский асфальт и пятый – деревянная торцовая мостовая по системе Никольсона.

Лучше всего себя зарекомендовал литой Сызранский асфальт и, что неожиданно – деревянная торцовая мостовая.

Асфальт на Тверской улице, 1876 год. В Малом Гнездниковском переулке ещё оставалась булыжная мостовая.

К 1896 году площадь асфальтовых мостовых в Москве достигает 5505 квадратных саженей (2,5 гектара). Но по большей части это небольшие участки вдоль частных владений, уложенных на средства богатых предпринимателей. Причем, некоторые домовладельцы укладывали вдоль своих домов асфальт, чтобы заглушить шум от железных колёс и лошадиных подков.

1900-е годы. Биржевая площадь. Проезжая часть Ильинки выложена булыжником, а слева пешеходный переход, закатанный в асфальт.

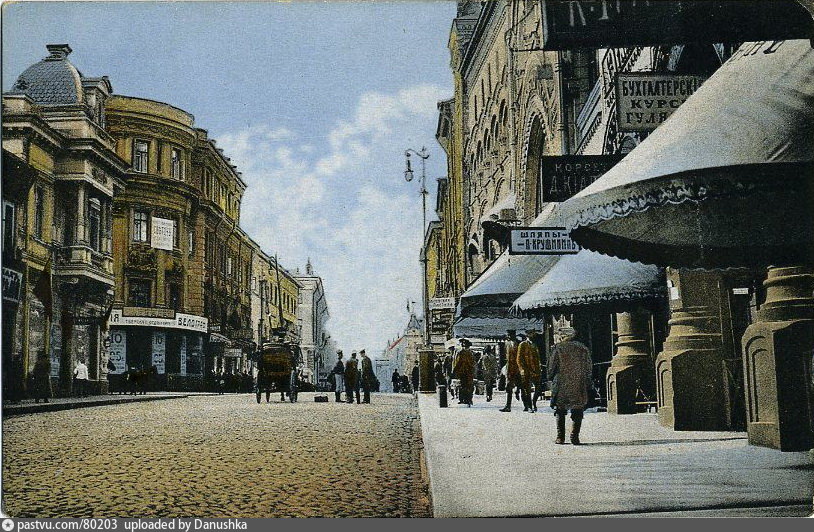

В начале 20 века асфальт получал всё большее распространение. В 1912-1914 годах 57% площади новых мостовых уложили из гранитной брусчатки, 18% — асфальтом и 22% — булыжником.

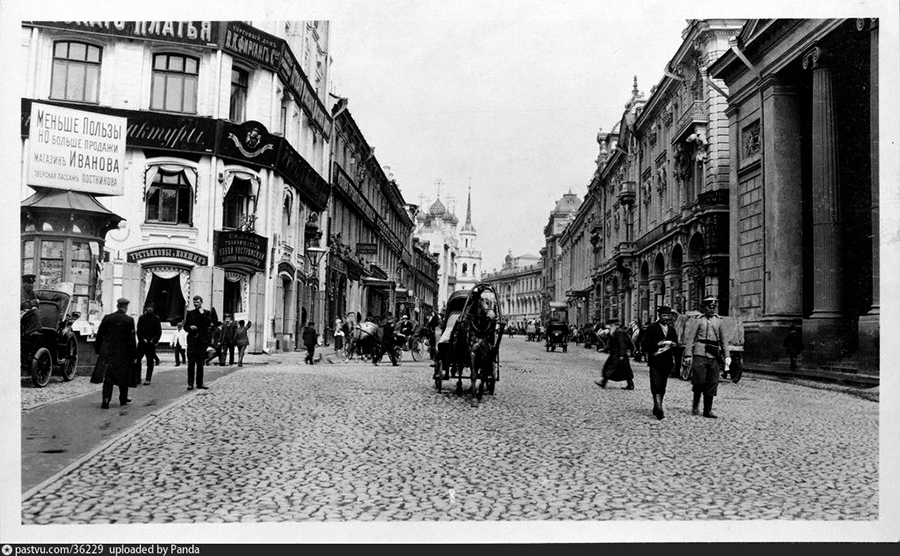

К этому же времени Петровка от Театральной площади до Столешникова переулка уже была закатана в асфальт, как и сам Столешников переулок.

Проезжая часть и тротуар из асфальта. Петровка, 1915 год.

Бордюрный камень всё ещё оставался редкостью, края тротуаров выкладывали булыжником. Тротуары на центральных улицах были заасфальтированы, у некоторых владений ещё оставались из крупных плит песчаника.

Тверская. 1900-е годы. Проезжая часть из булыжника, асфальт на этом участке улицы пока что только на тротуарах.

1927 год. Укладка асфальта в начале Тверской.

Удивительно, но в 1928 году ещё можно было проехать по дереву:

«В незначительном количестве в Москве можно встретить деревянную мостовую. Деревянные торцы последнего времени очень плохи и не удовлетворяют пред’являемым техническим требованиям (крупнослойность, суковатость, загнивание); поэтому и срок службы торцовой мостовой сократился по сравнению с довоенным года на два.» (Журнал «За рулём»)

Сейчас сложно поверить, но в конце 1920-х и представить не могли асфальт всюду:

«Предлагали всю Москву залить асфальтом; конечно, это было бы опрятно и изящно. Но попробуйте по этому асфальту взобраться в гололедицу на один из семи пресловутых московских холмов и вы откажетесь от своего проекта. Да и строить асфальтовую одежду на крутом подъеме трудновато.»

Не прошло и полвека, как всю Москву, действительно, залили в асфальт.

Когда в Москве появилась брусчатка?

Брусчатка появляется в 1870-е годы, как один из типов экспериментальных мостовых, наряду с асфальтом.

1913 год. Вся 1-я Тверская улица, от Триумфальной площади до Тверской заставы была вымощена брусчаткой.

1925 год, Тверская улица на участке от Бульварного кольца до Садового. Экспериментальная мелкая брусчатка — «кляйн-фластырь», квадратная шашка на основе бетонном основании.

Из журнала «За рулём», 1928 год:

«Для значительного движения весьма хороша брусчатка. В Москве она применяется трех типов: 1) нормальная брусчатка высотой 15—16 сантиметров, устраиваемая на песчаном основании; в путях трамвая применяется облегченная брусчатка, высотой 12—14 см.; 2) брюккенштейн или пониженная брусчатка, укладываемая на слое бетона; 3) клейнпфлястер или мозаика с кубиками высотою 8—10 см. (например на Тверской, в форме круговых дуг), на бетонном основании с песчаной прослойкой между бетоном и мозаикой.»

1971 год, брусчатка на улице Воронцово поле. Кадр из фильма «12 Стульев» Л. Гайдая.

К настоящему времени в Москве осталось несколько улиц с мостовыми из брусчатки, уложенной в конце 19 или в начале 20 века.

Брусчатка на Кузнецком мосту, сохранившаяся до сих пор. Фотография 1980-х годов.

Брусчатка на Баррикадной улице, фотография А. Слюсарева, 1981 г.

Брусчатка на Баррикадной улице, 2010-е годы.

Брусчатка 1927 года на Комиссариатском мосту неподалеку от Новокузнецкой

Когда появилась брусчатка на Красной площади?

Красная площадь, 1910-е. Дорожка из асфальта посреди булыжника.

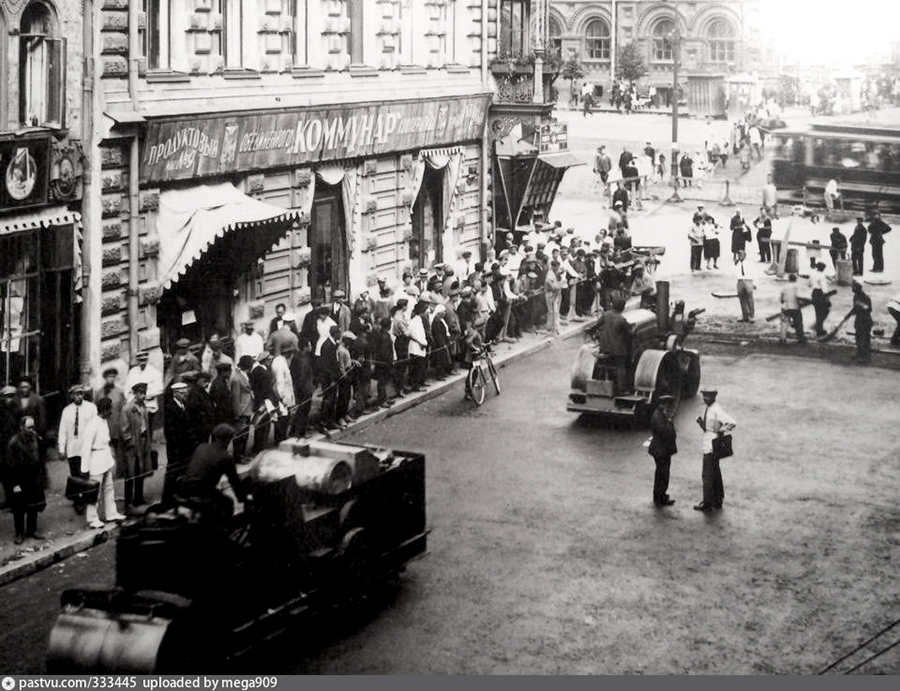

1925 год. Мостовая Красной площади всё ещё булыжная.

До 1920-х годов Красная площадь оставалась замощена булыжником, и только к открытию каменного мавзолея Ленина в 1930 году булыжную мостовую заменили брусчаткой из диабаза. Камень добывали на берегах Онежского озера и резали на бруски весом по 8-10 кг.

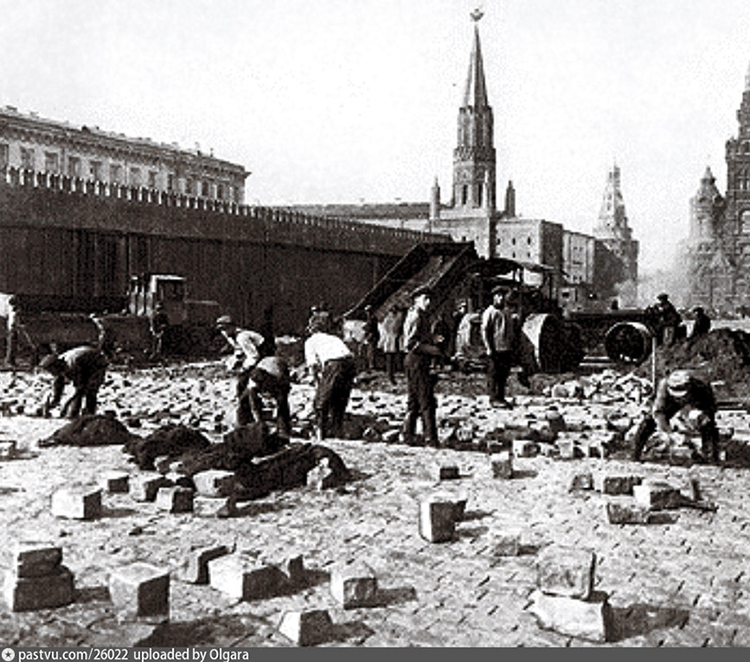

1930 год. Укладка брусчатки на Красной площади.

Новая брусчатка вдоль Средних торговых рядов, 1930 год.

В 1974 году брусчатку полностью обновили и уложили на бетонное основание. Эта брусчатка сделана из сверхпрочной магматической горной породы габбро.

1974 год, реконструкция Красной площади.

Клинкерные мостовые

В качестве экспериментов в первой трети 20 века некоторые улицы и площади Москвы решено было замостить клинкерным кирпичом. Это голландское изобретение: сверхпрочный кирпич из специального вида глины, обжигающейся до полного запекания при температуре 1200 градусов. Мостовые из клинкерного кирпича укладываются ёлочкой.

В 1910-е годы клинкером выложили часть Театральной площади, но серьёзно вопрос был поставлен в 1928 году. Из журнала «За рулём»:

«В частности, комиссия полагала, что клинкер может явиться подходящим материалом для мощения окраин и вообще улиц с незначительным проездом. Необходимо сейчас же приступить к изучению пригодности для клинкера подмосковных глин, и в случае положительного решения поставить вопрос о постройке под Москвой клинкерных заводов».

В 2015 году при реконструкции Пушечной улицы раскрыто полностью сохранившееся покрытие из клинкерного кирпича.

Этой мостовой грозило полное уничтожение.

Но к счастью, фрагмент проезжей части переложили на тротуар, теперь это местная достопримечательность.

Так что в нынешней Москве помимо плитки-«собянинки» и вездесущего асфальта можно пройтись по булыжной мостовой, брусчатке и клинкеру. Только вот деревянные мостовые нынче найти уже гораздо сложнее.

Публикация подготовлена Александром Ивановым