чем дышит клещ орган дыхания

Дыхательная система клещей

По своему строению органы дыхания весьма разнообразны, их число и расположение играют важную таксономическую роль (см. рис. 12, А, В). Для гамазовых клещей характерно наличие одной пары стигм, или дыхалец, расположенных медиолатерально, для голотирид — двух-трех пар. У актинедид стигмы обычно открываются на гнатосоме или между гнатосомой и проподосомой, часто имеются стигмальные рожки, или перитремы, дающие начало трахейным стволам. Некоторые виды этой группы клещей в дополнение к обычной трахеальной системе простигматического типа имеют генитальную трахейную систему. У акарид и четырехногих клещей специализированная дыхательная система утрачена, и газообмен происходит через кожный покров.

Личинки орибатид и некоторых других групп клещей имеют в области тазиков ног I и II так называемый орган Клапареда (уростигма), которому приписывают участие в процессах дыхания. Кроме того, у орибатид, краснотелок и некоторых других групп клещей трахеи связаны с расположенными на проподосоме псевдостигмами, или ботридиями (см. рис. 8, Р). Иногда стигмы и трахейная система представлены только у самок (сем. Tarsonemidae) или полностью редуцированы, как это наблюдается у некоторых мелких клещей — краснотелок и эриофиид.

Дыхательная система тетранихоидных клещей состоит из пары трубчатых перитрем со щелевидными стигмами, парыглавных трахеальных стволов, опирающихся на особое эндоскелетное сильно хитинизированное образование, называемое сигмовидным органом, пары дополнительных трахеальных стволов, а также из многочисленных тонких трахей — трахеол (см. рис. 12, А—В).

Перитремы залегают в коже воротничка (эпистоме) и служат продолжением главных трахеальных стволов, подходящих к наружной поверхности у вершины срединной выемки стилофора. Воздух внутрь дыхательной системы поступает через дыхальца, открывающиеся в виде сплошной широкой щели вдоль всей перитремы в полость хелицеральной воронки. При втягивании стилофора воротничок вворачивается внутрь, и перитремы оказываются прижатыми к поверхности стилофора так, что только их внешние концы, находящиеся по бокам воротничка (или как у некоторых видов свободно выступающие в полость хелицеральной воронки), остаются открытыми для поступления воздуха. При выдвижении вперед воротничок выворачивается, и перитремы почти полностью оказываются на открытой поверхности хелицеральной воронки (см. рис. 2, А).

Устройство концевой части перитрем весьма разнообразно и служит важным диагностическим признаком (см. рис. 12, В). У паутинных клещей она может быть отогнута назад и внутрь, образуя так называемое концевое колено. Последнее бывает цельным или расщепленным на тяжи. Иногда на внутренней поверхности трубки концевого колена расположены особого рода хитиновые утолщения, создающие впечатление поперечных перегородок, отделяющих «камеры». У бриобиид сильно расширенная концевая часть перитремы, свободно выступающая в хелицеральную воронку, именуется раструбом. У клещей-плоскотелок перитремы прямые, без разветвлений, с небольшим расширением на вершине.

Главные трахеальные стволы сравнительно короткие. Они проходят от вершины средней выемки стилофора вниз до верхней поверхности гипостома. У заднего края последнего эти стволы, петлеобразно изогнувшись, расходятся в стороны и назад, давая начало горизонтальным трахеальным стволам, от которых, в свою очередь, ответвляется ряд более мелких трахей. Внизу, в месте изгиба, главные трахеальные стволы срослись с сигмовидным органом, передняя часть которого достигает заднего края гипостома и сливается с его продольным хитиновым гребнем. Изогнутая часть главных трахеальных стволов вместе с сигмовидным органом образует своеобразную пружинящую систему, способную изменять положение трахеальных стволов в соответствии с перемещением стилофора.

Дополнительные трахеальные стволы — небольшие трахеальные трубки — связаны с горизонтальным ответвлением главных трахеальных стволов. Впереди они открываются непосредственно в полость хелицеральной воронки между стилофором и гипостомом. От задней части отходит пучок более мелких, постепенно расходящихся трахей, снабжающих воздухом различные органы и части тела животного. В зависимости от характера размещения и происхождения трахеи подразделяются на спинные, брюшные, образующиеся ветвлением горизонтальных участков главных трахеальных и дополнительных трахеальных стволов, и центральные — ответвления от дополнительных трахеальных стволов.

Все о клещах

Одна из самых многочисленных и древних групп членистоногих, возникших во времена динозавров и доживших до наших дней – клещи, насчитывает более 50 тыс. видов. Все о клещах не знают даже акарологи – ученые занимающиеся изучением этого подкласса. Множество видов было найдено и описано, но из-за труднодоступности мест обитания паукообразных, мало что известно об их образе жизни и значимости для экосистем. Более подробно изучены виды, обитающие рядом с человеком и нередко паразитирующие на нем.

Кто или что такое клещ

Маленькое, шестиногое и ползает. Кто это? Безусловно какое-то насекомое. На самом деле при ответе на вопрос, клещ – насекомое или животное, выбирать нужно второй вариант. Эти своеобразные существа относятся к животному миру и являются паукообразными. В отличие от пауков ядовитых клещей не существует. То есть они не используют секрет своих слюнных желез для убийства жертвы.

Латинское название клещей – Acari. Название относится ко всему подклассу. А раздел зоологии, изучающий этих членистоногих, получил название «акарология».

Клещи – не насекомые, но традиционно многие акарологи являются членами Русского энтомологического общества.

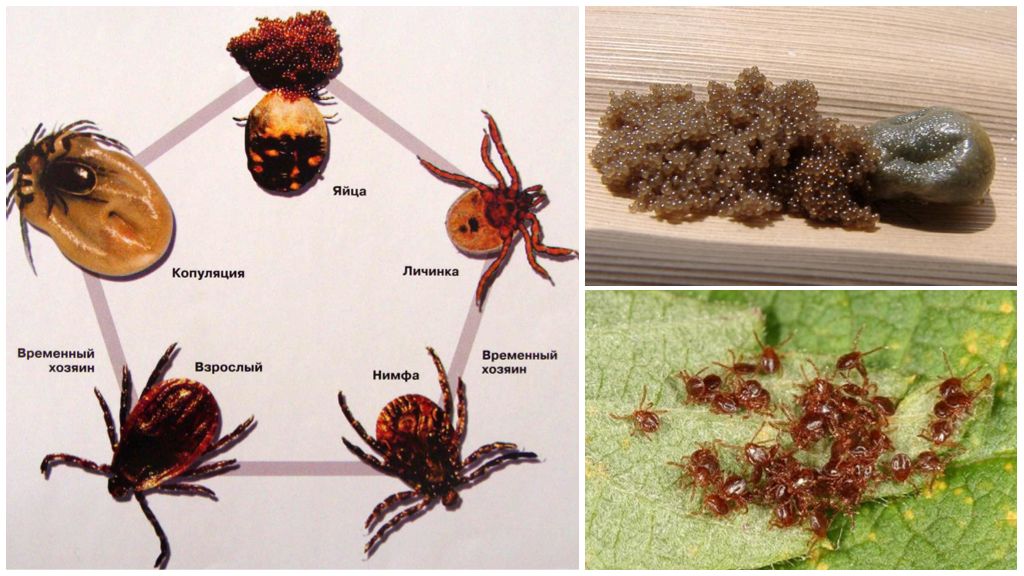

Люди часто причисляют к насекомым любые мелкие многоногие формы жизни, поэтому такая путаница будет продолжаться и впредь. С насекомыми подкласс Акари роднят и стадии развития, обычно отсутствующие у более развитых форм жизни. Всего таких стадий у членистоногих четыре:

В зависимости от вида клеща нимфа также имеет от 1 до 3 этапов развития.

Яйца клещей под микроскопом напоминают рыбью икру. Это крупная клетка, покрытая мягкой оболочкой и содержащая желток, цитоплазму и ядро. Внешняя оболочка может быть гладкой или ребристой. Яйца имеют разную окраску и две оболочки: внешняя плотная, а внутренняя желточная тонкая. По форме яйца могут быть:

У каждого вида клеща своя определенная форма яиц.

Размер яйца относительно длины тела половозрелой самки очень крупный. Обычно яйцо крупнее, чем последний сегмент брюшка. После созревания яиц самка откладывает их в укромное влажное место.

Из-за этого у некоторых видов клещей развился очень оригинальный способ живорождения: посмертное. При таком способе после созревания яиц к осени самка не делает кладку, а гибнет. Яйца остаются на зимовку в теле самки. Весной личинки вылупляются и прогрызают выход на волю. Одна из причин, от чего умирают клещи – продолжение рода. Своеобразие такого метода размножения по мнению специалистов возникло из-за того, что яйца слишком велики, чтобы их можно было отложить без гибели самки.

У двух видов: хлебного и пузатого клещей живорождение истинное.

Предличиночная стадия

Перед вылуплением у клещей существует неподвижная стадия. В это время почти готовая к выходу личинка замирает неподвижно, расходуя последние запасы белка. У большинства видов эта стадия длится очень короткое время и ее сложно заметить.

Личинка

После выхода из яйца личинка уже похожа на взрослую особь, но имеет значительно меньшие размеры и в ее строении имеются нкоторые отличия:

У некоторых форм покровы личинки прозрачные и увидеть ее невооруженным глазом почти невозможно, так как ее размеры не превышают 0,5 мм.

Нимфа

Не все виды клещей в своем развитии проходят все три стадии. Три возраста присутствуют у иксодовых и аргасовых клещей. Саркоптоидные и тераниховые обходятся 1-м и 3-м возрастами.Тромбидиформные клещи проходят первые два возраста. Каждый возраст имеет свое название:

У протонимфы уже 4 пары ног, на которых пока еще очень мало щетинок. Также на этой стадии появляется генитальное отверстие и 2 генитальных щетинки с парой генитальных щупалец.

У дейтонимфы количество щетинок на лапках увеличивается. Появляются 6 генитальных щетинок и 4 генитальных щупальца.

Тритонимфа продолжает обрастать генитальными щупальцами (уже 3 пары) и щетинками. Увеличивается количество осязательных щетинок на ногах и поверхности тела. Если посмотреть на изображения всех трех форм, то видно, что анатомия нимфы третьего возраста уже почти не отличается от морфологии клещей.

Половозрелая особь

Строение клеща обычно рассматривают на примере иксодовых клещей как наиболее распространенных в мире. Эта же группа наиболее опасная.

Внешнее строение

У клеща обычно продолговатое тело, где грудь и брюшко слиты воедино. Голодные особи плоские сверху и снизу. Сытые самки напоминают кожистый мешочек. «Кожа» клеща – на самом деле хитиновая кутикула. На спине членистоногих уплотненная кутикула образует защитный щиток. У самок этот щиток располагается только на передней части тела, у самцов закрывает всю спинную часть целиком. Под кутикулой находятся внутренние органы и мускулатура кровососов.

У некоторых видов иксодовых есть щитки и на нижней стороне тела.

На фото клеща под микроскопом можно рассмотреть боковые придатки паукообразного. У многих видов длина придатков настолько различна, что часто невозможно понять сколько лапок у клеща. Но у всех видов этих животных есть только 4 пары ног. То, что может показаться передними лапками, на самом деле хелицеры и педипальпы клеща, входящие в структуру ротового аппарата.

Хелицеры и пальпы у клещей также относятся к конечностям. Эти конечности некогда могли быть еще парой ног, но сегодня включены в механизм ротового аппарата.

Голова

Голова маленькая настолько, что хоботок кажется прикрепленным прямо к телу. Колюще-сосущие ротовые органы клеща значительно изменились по сравнению с грызущим аппаратом. Хоботок клеща имеет шестигранное или прямоугольное основание. Строение хоботка довольно сложное:

Последний у иксодовых снабжен зубцами, помогающими удержаться на жертве. Хелицеры у некоторых видов членистоногих превратились в подобие ножниц. У сосущих срослись в полую трубку-стилофор. Стилофор – защита для стилетов, образованных видоизмененными пальцами хелицер. У кровососов эти «пальцы» преобразовались в трубочку, по которой кровь поступает в пищеварительный тракт.

Педипальпы(пальпы) имеют лишь вспомогательное значение и нередко редуцированы.

У взрослой особи их 4 пары, у личинки три. Ноги клеща гомологичны конечностям насекомых:

Так как цепляется клещ за жертву сначала передней парой ног, лапки хищных и паразитических видов снабжены крючками и присосками, помогающими удержаться на животном.

У большинства видов клещей тазовая часть неподвижна и срослась с телом. Подвижность таза сохранили только примитивные виды. Учитывая микроскопические размеры объектов исследования, рассмотреть членики на ногах возможно только в микроскоп под сильным увеличением. На иллюстрации ног паукообразного крупным планом видно, что членики очень похожи и отличить их друг от друга весьма сложно.

На протяжении жизни конечности у клеща могут видоизменяться. Основное анатомическое изменение происходит с задними конечностями. У хищных видов они изогнуты и имеют вид клещей, с помощью которых членистоногое удерживается на жертве. У ведущего «спокойный» паразитический образ жизни чесоточного зудня ноги утолщены, укорочены и имеют мощные присоски. У тетраниховых клещей на лапках есть железы, выделяющие клейкую жидкость, помогающую передвигаться по гладким поверхностям.

Внутренние системы

На схеме вскрытая самка иксодового клеща, напившаяся крови, с указанием назначения изображенных внутренних органов.

В число внутренних систем жизнеобеспечения входят пищеварительная и дыхательная. Кровеносная система клещей не развита. Аналог сердечной мышцы расположен на спине и имеет овальную форму. От него отходит аорта. Сосудистая система не развита, и кровь – белая жидкость у клеща, изливается в полость тела.

Пищеварительная система представлена:

К органам выделения клещей относится не только последнее, но и еще несколько. Кишечник имеет более сложную структуру:

К задней кишке примыкает ректальный пузырь, входящий в число органов выделения.

К органам выделения, кроме ректального пузыря, относятся слюнные железы, расположенные во рту. Слюнные железы нужны паразитам для хранения анестезирующего секрета, используемого для впрыскивания при проколе кожи хоботком.

Благодаря секрету слюнных желез укус членистоногого незаметен для жертвы.

Ректальный пузырь – хранилище для отходов жизнедеятельности, так как в него поступают продукты переваривания и отмершие клетки средней кишки. Сюда же попадают и возбудители заболеваний, находящиеся в кишечнике. По этой причине фекалии от клещей также могут быть опасны для здоровья.

Дыхательная система

Когда клещ впивается в кожу, дышит он не задним проходом, а через дыхательные отверстия – стигмы у задних ног. При вдыхании воздух поступает в трахеи – тонкие трубочки, идущие вдоль всего тела членистоногого. Стигмы у клещей защищены специальными органами – перитремами. У иксодовых перитрема – пластинки, которые прилегают к стигмам с боков и сзади. У других групп – трубочки разной степени длины и формы.

Дыхательная система у этого подкласса членистоногих изучена очень плохо. Вопрос, чем дышит клещ, на самом деле остается открытым. Если говорить об органах дыхания, то это трахеи. Если рассматривать состав газов, то потребности членистоногих еще не изучены. Существует группа амбарных клещей, способных жить при концентрации СО₂ 30%.

Малоизвестная угроза от клещей

Информация о том, что клещи – разносчики опасных инфекционных заболеваний, сегодня известна всем. Но медицинское значение имеет также тот факт, что эта группа членистоногих может быть переносчиком других паразитов.

Вопрос, у какого паразита промежуточным хозяином является клещ, мало волнует среднестатистического обывателя. И это правильно, так как паразиты довольно экзотические. Это глисты.

Существует два вида червей, способных вызвать у человека инермикапсифероз и бертиеллез. Конечными хозяевами глистов являются грызуны и кролики в первом случае и обезьяны во втором. Человек заражается этими червями при случайном проглатывании клеща. В медицине профилактика заболеваний не изучена.

Интересные факты о клещах

Существуют виды клещей, которые могут размножаться уже со стадии нимфы, а некоторые и в личиночной стадии. Часто у этих видов отсутствует конечная фаза метаморфоза клещей – взрослая особь.

Существуют водяные виды клещей. Густая щетина на их лапках выполняет роль весла.

Клещи семейства Nanorchestidae умеют прыгать.

Мифы о клещах

Про клещей ходит много вымыслов. Какие-то из них относительно безобидны, другие потенциально опасны для жизни. Многие мифы не мешало бы развенчивать еще на уроках ОБЖ для школьников.

Дыхательная система клещей. Строение перитрем. Значение в диагностике.

Формы клещей с более крупным телом и склеротизованными кожными покровами обладают системой воздухоносных трубок – трахей, открывающихся наружу особыми отверстиями – дыхальцами. Мельчайшие разветвления трахей образуют трахеолы. У некоторых видов водных клещей две трахеи, идущие от дыхалец внутрь тела, расширяются, образуя воздушные мешки. От последних отходит множество тонких трахей.

Мелкие слабохитинизированные формы (большинство представителей подотряда саркоптоидных, четырехногие клещи, некоторые краснотелки) утратили дыхальца и трахеи. Они дышат через кожу.

Дыхальца, или стигмы, как правило, являются парными образованиями. Их число и расположение имеют важное таксономическое значение. У наиболее примитивных клещей – сенокосцев (отряд Opilioacariformes) – сохранилось четыре пары дыхалец по бокам первых четырех сегментов опистосомы; представители немногочисленного семейства голотиров (Holothyridae) имеют две пары стигм: первая располагается над тазиками третьей пары ног, вторая – позади четвертой пары ног. У остальных групп, имеющих дыхальца, сохраняется одна пара стигм. Они располагаются на брюшной стороне сбоку от тазиков ног (гамазовые и иксодовые клещи) или открываются на спинной стороне как на гнатосоме, так и между гнатосомой и проподосомой (тетраниховые, разнокоготковые клещи, хейлетиды и др.).

У большинства форм, сохранивших дыхательную систему, дыхальца и трахеи связаны с перитремами, которые участвуют в регулировании поступления воздуха в трахеи. У иксодовых клещей перитремы представляют собой пластинки, прилегающие к стигмам сзади и с боков. У остальных групп они имеют форму трубок различной длины и изогнутости.

Своеобразно устроены перитремы у тетраниховых клещей. Cтилофор вместе со стилетами может втягиваться внутрь хелицеральной воронки, образованной складкой кожи гнатосомы. К внутренней поверхности этой воронки подходят трахейные стволы, снаружи переходящие в перитремы. У большинства тетраниховых клещей перитремы представляют собой незамкнутые трубки с щелеобразным отверстием вдоль наружной стенки почти на всем их протяжении. При выдвинутом стилофоре перитремы находятся почти полностью снаружи, их концы направлены назад и воздух легко проникает в трахеи через продольную щель. По мере втягивания стилофора воронка хелицер как бы ввинчивается внутрь, перитремы переворачиваются, прижимаются щелевидной стороной к стилофору, и в результате поступление воздуха в трахеи резко ограничивается. Такое положение особенно характерно для диапаузирующих форм.

У некоторых групп трахейная система связана с генитальной. Так, у многих представителей семейства Bdellidae помимо обычной имеется генитальная трахейная система. Трахейные стволы последней отходят от дыхалец, расположенных впереди генитального отверстия. У некоторых панцирных клещей дыхальца расположены ниже генитальных клапанов.

Физиология дыхания у клещей изучена слабо. Однако известно, что многие виды существуют в местах, где очень мало кислорода. Так, некоторые представители надсемейства амбарных клещей способны выживать в условиях хранилищ при концентрации углекислого газа, достигающей 30 %.

Дата добавления: 2016-05-11 ; просмотров: 4458 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

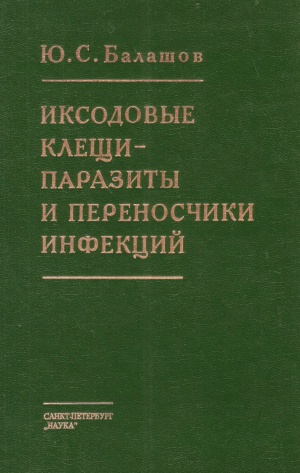

Иксодовые клещи — паразиты и переносчики инфекций

Балашов Ю. С. Иксодовые клещи — паразиты и переносчики инфекций. — СПб.: Наука, 1998. — 287 с.

УДК 576.895.421 ББК 28.691.8 Б 20

ISBN 5-02-026082-7

The monograph is a fundamental survey of ixodid ticks, a group of blood-sucking arthropods. The author generalizes his long-term studies and presents a critical review of the world’s literature. The book consists of 9 chapters dealing with morphophysiological features of ticks, their distribution and relationships with hosts, life cycles, ecology of free-living and parasitic developmental stages, reproduction, host’s defence responses, relationships of ticks with pathogens and natural focality of tick-borne infections (encephalitis, Lyme borreliosis, tularaemia etc.). The monograph is a handbook on ixodid ticks and is intended for a large circle of biologists, specialists in medicine and veterinary. The book includes 101 figures, 40 photograph plates and 35 figure tables. The references contain about 1000 titles of Russian and foreign publications.