чем дети занимаются на уроках

Кружки и секции или свободное время: что лучше для ребенка?

Что делают дети после школы в США, Японии, Швеции

Что делает ваш ребенок 7-12 лет после школы? Почти наверняка вы ответите: идет на кружок (в спортивную секцию, музыкальную школу, занимается дома с репетитором и т.п.). Примерно так же дело обстоит в американских семьях. А вот шведские и японские дети большую часть времени предоставлены самим себе. Хорошо это или плохо — и что теряют школьники, которым не с кем или некогда просто играть?

Сегодня родители уделяют пристальное внимание тому, чем дети занимаются во внешкольное время. Семьи с хорошим достатком стараются обеспечить своих отпрысков интересным (и нередко дорогостоящим!) увлечением. В результате детям, чьи родители не позаботились о том, чтобы записать их в кружок или секцию, не с кем играть после уроков: друзья либо на тренировках, либо на репетициях.

Детство людей, родившихся в 1950-е, 1960-е и даже 1970-е, было совсем иным: они носились по улицам с соседскими ребятами и «бездарно» (с точки зрения современных взрослых) тратили свободные часы. За последние десятилетия ситуация разительно изменилась.

С 1981-го (мне тогда было тринадцать) до 1997-го (незадолго до рождения моего старшего сына) количество действительно свободного времени, которое ребенок проводит вне дома с друзьями, сократилось в два раза. 79% учеников средней школы после уроков или по выходным ходят на внеклассные занятия. Больше половины — практически каждый день. Естественно, с подобным расписанием ни о каких прогулках и речи быть не может. В среднем на долю каждого американского ребенка ежедневно выпадает всего лишь пять-семь минут нерасписанного времени.

Недостаток свободного времени для игр (особенно на свежем воздухе) влияет на физическое и психическое здоровье детей. За последние тридцать лет число больных ожирением в США выросло в три раза; с каждым годом врачи прописывают все больше детских антидепрессантов и психотропных препаратов, направленных на лечение синдрома дефицита внимания. Рахит, близорукость и гиперактивность также распространяются все шире. Отсутствие игр на свежем воздухе пагубно отразилось на уровне самостоятельности: в этом отношении современный пятилетний ребенок едва ли дотягивает до уровня трехлетнего ребенка 1940-х годов.

Без игры: печальные последствия

И тем не менее многие родители продолжают бежать впереди паровоза. Учительница третьих классов в нью-йоркской школе для одаренных детей рассказала мне о мальчике, которого мама фактически лишила каникул. Она решила, что сын должен перескочить через класс по математике, и заставляла его заниматься даже летом.

«Ребенок явно нуждался в разгрузке, а не ускорении, — с грустью заметила учительница. — Полноценные летние каникулы — вот что помогло бы ему сосредоточиться на учебе в новом году».

Свободные игры на открытом воздухе — это все, что угодно, только не пустая трата времени. Они готовят ребенка к настоящей жизни. Профессор престижного колледжа поделилась со мной беспокойством по поводу своих студентов: ей все чаще попадаются растерянные молодые люди, которые «не умеют думать». Они столько времени готовились к поступлению в колледж, что полностью забыли о собственных эмоциональных потребностях.

Двадцать лет назад, в самом начале педагогической карьеры, она читала лекции первокурсникам, которые, скажем, многие годы увлекались римской историей и пришли за тем, чтобы узнать еще больше. Сейчас у детей нет на это времени. Их научили получать хорошие оценки, но не проявлять инициативу или любить свой предмет. Внутренняя мотивация, искренний интерес, страсть, оригинальность мышления — к сожалению, ничего подобного у современных студентов нет.

Вместо этого в аудитории сидят неуверенные и несамостоятельные парни и девушки. Да, они получают отличные оценки, но в их глазах нет и проблеска живой мысли. Они привыкли и все время оглядываться на взрослых, которые говорят им, что делать и что чувствовать.

Швеция и Япония: во что и с кем играть, решают дети

В Швеции родители редко беспокоятся, «правильно» ли играют их дети. Микаэла с удовольствием вспоминает, как в детстве проводила время со старшим братом. Ей было семь лет, ему восемь, и после уроков они были предоставлены самим себе, пока родители не придут с работы. «Нам было так весело вдвоем! Мы постоянно что-то придумывали, качались на качелях, лазали по деревьям и просто валяли дурака», — с улыбкой рассказывает она.

Хотя у них было много друзей, брат изо дня в день оставался для Микаэлы главным товарищем по играм. Конечно, они не всегда ладили, но им приходилось мириться и искать компромиссы, чтобы продолжать общаться. «Я училась видеть ситуацию целиком и думать о последствиях», — вспоминает Микаэла. Когда день ребенка расписан по минутам, то, даже если он с кем-то поссорится, дискомфорт продлится ровно до конца занятия, а потом ему нужно будет ехать куда-нибудь еще. Он просто не успеет в полной мере ощутить, как его слова или действия повлияли на взаимоотношения.

Когда Наоко с мужем и двумя сыновьями приехали в Штаты, они не сразу разобрались в некоторых нюансах американского воспитания. Наоко поначалу совершала немало ошибок. Например, договорилась с подругой, что та приведет своего ребенка поиграть к ним домой, а потом пригласила и других детей. Увидев, что подруга расстроилась, Наоко поняла: так здесь не принято.

В Японии дети школьного возраста сами решают, с кем и где им играть. Ребята могут собраться у кого-нибудь дома, потом пойти в гости или отправиться в парк. Родители не пытаются их развлекать и не придумывают, чем бы им заняться. Дети строят палатки из коробок, отправляются в «экспедицию», бегают друг за другом, изобретают продвинутую версию игры «камень-ножницы-бумага» или просто слоняются по окрестностям. И мамы не напоминают: «Уже пять часов, пора собираться, скоро за тобой приедет папа!». Дети сами следят за временем и знают, во сколько им нужно выйти, чтобы не опоздать.

Школьная перемена: как правильно

Учителя в Японии также осознают важность и необходимость самостоятельных игр. Позволяя ребенку самому решать, как потратить свое время, родители и педагоги дают ему понять, что он способен брать на себя такую ответственность.

Солнечным осенним утром ученики токийской начальной школы высыпают во двор — перемена! Мальчики постарше тут же хватают мяч и начинают играть в футбол, а девочки пытаются освоить одноколесный велосипед. Другие дети крутят яркие обручи, болтают или гуляют. Звенит звонок, и ученики возвращаются в класс. После обеда их ждет еще полчаса свободы, когда они вернутся во двор.

После последнего урока дети снова идут гулять. В большинстве начальных школ детей пускают на игровую площадку и после занятий, чтобы они больше времени проводили на свежем воздухе. Когда звенит звонок, после которого площадка закрывается, они хватают портфели и идут домой.

В своей книге «Искра» Джон Д. Рейти описал замечательный эксперимент, наглядно продемонстрировавший, как физическая активность положительно влияет на работу мозга. В обычной средней школе города Нейпервилл, штат Иллинойс, ученикам предложили перед самыми сложными предметами заниматься спортом. Руководство внесло соответствующие изменения в расписание.

В результате в 1999 году на международном мониторинговом исследовании качества школьного математического и естественнонаучного образования (TIMSS) среди тридцати девяти стран Нейпервилл занял первое место по естественным наукам и шестое по математике, уступив лишь признанным чемпионам — Сингапуру, Корее, Тайваню, Гонконгу и Японии.

Таким образом, расписание, предусматривающее активный отдых, благотворно влияет на общую продуктивность. Если перемежать интенсивные занятия с интенсивной физической нагрузкой на открытом воздухе, как это делают в Японии, ученики более внимательно слушают учителя в классе. Исследование, опубликованное в журнале Pediatrics, показало, что восьми-девятилетние дети куда лучше вели себя на уроке, если перед этим активно отдыхали не менее пятнадцати минут.

Ученику, который целый урок разбирался в сложностях правописания, тяжело быстро переключиться на математику. Но если дать ему возможность выпустить пар, побегать, пообщаться с друзьями, его мозг будет готов к восприятию новых знаний. В 2013 году Американская академия педиатрии однозначно заявила, что отдых между уроками «является важнейшим фактором развития ребенка и способствует укреплению физического и эмоционального здоровья».

Как показало недавнее исследование журнала Pediatrics, 30% американских детей учатся вообще без перерыва. Их лишают перемен, наказывая за плохое поведение, хотя отдых помог бы им сбросить напряжение. Тревожит и тот факт, что школы, испытывающие проблемы с финансированием, сокращают перерывы между уроками, тем самым перекладывая свои проблемы на плечи детей.

Статья предоставлена издательством «Синдбад»

Самый сок!

ibigdan в открытом космосе

Чем заняты дети на уроке?

У некоторых людей встречаются представления, что если ребёнок не ходит в школу – то дома родителям придётся ему как-то обеспечивать те же 25 учебных часов в неделю (вроде такой норматив для первого класса) плюс «домашняя» работа ещё 4-8 часов в неделю. Так вот, в школе дети проводят столько времени не потому что это неизбежно необходимо для освоения учебной программы, а из-за катастрофически низкого КПД. Достаточно сходить на несколько уроков (или посмотреть видео даже образцово-показательных открытых уроков), и проанализировать деятельность нескольких детей, чтобы убедиться, что из всех 35 минут урока ребёнок занимается чем-то продуктивным в лучшем случае минут 10, а в среднем — минут 5.

Собственно, так я и поступил, посмотрев несколько видео открытых уроков, чтобы освежить собственные воспоминания. Вот ориентировочный расклад для 35-минутного урока первого-второго класса (разумеется, это сугубо моя экспертная оценка):

1. Общая организация процесса

Вошли, сели, успокоились, повозились доставая всё что нужно, убирая что не нужно, угомонились, сосредоточились на учителе – две-три минуты.

«Открыли учебники на странице…» для 30 детей может длиться минуты 2, и повторить инструкцию придётся раза три. При этом те, кто уже открыли и ждут тех, кто ещё не открыл, начинают отвлекаться, в классе начинается лёгкий гул, всех нужно призвать к порядку… И так за урок несколько раз «вылетает» ещё по одной-две минуты.

Естественно, в индивидуальной работе или в малой группе потери на организацию процесса в разы меньше.

Кстати, и с детьми, и со взрослыми существует удивительный психологический эффект, который иллюстрирует «блуждание» внимания людей: если громко, чётко и отчётливо сказать группе даже из 10 людей, которые, как вам кажется, слушают вас, инструкцию типа «откройте методичку на восемнадцатой странице», то неизменно и обязательно кто-то переспросит вас или соседей «что?», «на какой странице?», «что открыть?» И чем больше группа — тем больше внимание аудитории «плавает».

В общем, семь минут на это всё уходит гарантированно.

2. Выслушивание объяснений того, что известно

Учитель объясняет всё так, чтобы это было понятно даже самому распоследнему ученику — с очевидными подробностями, в низком темпе. Практически каждый ребёнок в классе на уроке слушает (точнее, пропускает мимо ушей) что-то уже хорошо известное ему.

Дети, способные воспринимать в высоком темпе, вынуждены слушать ме-е-е-едленные объяснения учителя, рассчитанные на самых медленных.

И проблема не только в том, что ребёнок что-то услышит два раза — проблема в том, что ему скучно, он теряет мотивацию, его внимание рассеивается и «уплывает».

Заложим на такие ситуации хотя бы четыре минуты.

3. Ответы «с места» и у доски

Учителя началки, чтобы хоть как-то контролировать внимание учеников, часто задают вопросы классу, желающие поднимают руки, кто-то из них отвечает.

У этого процесса тоже довольно низкий КПД: задавание вопроса, поднимание рук, выбор отвечающего занимают время, и в итоге только 1 из 30 человек получает возможность что-то сказать. Вот и получается, что если на некие устные ответы во время урока выделено 6 минут, то в среднем каждый ученик говорит 12 секунд. Негусто.

Конечно, зато он слышит ответы товарищей и, теоретически, что-то из них выносит — но при соотношении слушать чужие ответы/отвечать самому в соотношением 1/30 это не слишком эффективно.

Ещё минус три минуты.

4. Ожидание отстающих при самостоятельных заданиях

В школе среди детей есть те, кто побыстрее, и те, кто помедленнее — кто-то в счёте, кто-то в письме или других видах деятельности, а кто-то во всём сразу. Для группы из 30 детей как-то нивелировать эту разницу учителю крайне сложно: даже при желании он не всегда может дифференцировать сложность задания для «быстрых» и «медленных» — задания стандартизованы для всех детей. Соответственно, «быстрые», сделав задание, сидят, ждут и находят себе другие занятия, а «медленные» не получают никакой передышки, работают на пределе своих скоростных возможностей, делая ошибки и не успевая нормально что-либо осваивать (из-за чего им становиться ещё сложнее двигаться дальше по программе).

Те, кто быстро справляются с заданиями, быстро читают, считают и пишут, сразу правильно понимают задания, ждут, пока учитель ещё раз объяснит это отстающим, и пока они наконец-то с этим справятся.

Получается, что темп урока оптимален лишь для некоей прослойки «середнячков». В школе те, кто уже понял и уже сделал, всегда ждут тех, кто ещё не понял и ещё не сделал.

У успешного ученика ещё минут пять «вылетает».

Ну что же, у нас осталось 17 минут урока на собственно продуктивную учебную деятельность. Но двигаемся дальше:

5. Примитивные методы преподавания

Школьные методы рассчитаны на массовое «усреднённое» преподавание. То есть этим способом должно быть возможно учить 30 абсолютно разных детей силами самого отстающего выпускника пед. колледжа. Поэтому в основу преподавания заложены самые примитивные алгоритмы: заставить всех сидеть молча — рассказать новую тему как написано в методичке — показать типовое решение на доске — ученики открывают учебники с типовыми упражнениями — ученики отсчитывают четыре клеточки, пишут номер упражнения, переписывают примеры в тетрадь и решают их. Мало кто из взрослых подозревает, что существуют другие методы преподавания.

Проблема в том, что они сложнее стандартизуются, требуют значительной квалификации преподавателя и намного меньшей учебной группы.

6. Неэффективная программа обучения

Чему нужно учить ребёнка, который уже знает буквы и даже умеет читать отдельные слова, но ещё не владеет беглым чтением, на уроке чтения? Нет, конечно же не умению быстро читать, усваивать, осмысливать и запоминать прочитанное!

Ему просто необходимо именно на этом этапе, чтобы стать грамотным человеком, гармоничной личностью и хорошим гражданином, усвоить, что есть пары из звонких и глухих согласных! И как рисовать схемы слов, обозначая квадратиками разных цветов гласные и согласные. И каким-то ещё странным вещам, которые никогда в жизни не пришли бы в голову здравомыслящему человеку, который хотел бы кого-то научить хорошо читать.

Что характерно — и фонетический разбор, и классификацию букв, и рисование схем, уже научившийся бегло читать ребёнок может освоить за часок в совершенстве, а ещё плохо читающий может над этим «зависать» неделями.

Но самое, пожалуй, пагубное в таком содержании обучения — это субъективная бессмысленностью учебной деятельности. То есть ребёнок по принуждению занимается тем, что для него является полной ахинеей и не несёт смысла. И ни учитель, ни родители не объясняют, зачем это надо и какое это имеет отношение к чтению (потому что ребёнок и без этого как-то читает ведь!)

Долго можно говорить и о методике преподавания математики и всего остального.

7. Неучёт возрастных и индивидуальных особенностей, «зон развития»

Ну, понятно, что невозможно для класса из 30 человек хоть как-то учитывать индивидуальные особенности. Что Машенька пока посматривает на пальчики, пытаясь что-то пересчитать, а Петя уже играет в «Монополию» и считает в десятках тысяч. Что Васе ну вообще пока неинтересно и не хочется что-то читать, а Леночка дочитала «Хроники Нарнии». И Машенька, и Петя, и Вася, и Леночка будут изучать сегодня сложение в пределах десятка и читать хором вслух четверостишье про снегиря. Ну а если кому-то хочется изучать насекомых или минералы — то, пожалуйста, в свободное от учёбы время!

Естественно, когда ребёнок занимается тем, к чему он психологически созрел, и что ему интересно — то это во много раз эффективнее, чем когда бьётся головой в ещё закрытую для него дверь.

А то же слитное письмо, например, которому так пытаются научить первоклашек даже ценой неврозов, сколиозов и непомерной нагрузки на зрение, было бы в разы проще изучать на год-два позже. Просто когда-то давно слитное письмо было очень важным навыком, на котором строилось дальнейшее обучение по ряду предметов, кроме того оно очень активно использовалось в жизни, и его всенепременно нужно было освоить в первую очередь.

Безусловно, такие потери в какой-то мере неизбежны и при любых альтернативных подходах к обучению — но в этом случае есть масса возможностей поднимать КПД процесса в разы (или хотя бы не опускать его настолько низко), и спокойненько уделять освоению ФГОС для начальной школы час-два в день.

Что прячется за банальной ленью?

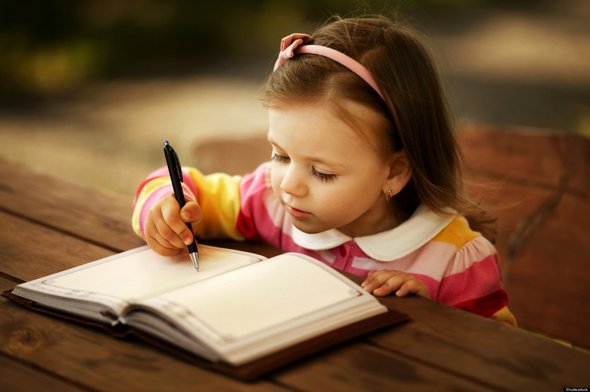

Умный, способный ребенок идет в школу — и там начинается кошмар. Учитель жалуется, что ребенок ничего не делает на уроках, а в тетради грязища.

Нет, он не глупый и не издевается. То, что родители принимают за лень, тупость, злую волю, на самом деле может оказаться трудностями обучения. Обычно об их наличии говорят, когда есть серьезные «ножницы» между умом и способностями ребенка — и его оценками в школе. У него может быть затруднено понимание прочитанного или услышанного, или нарушена способность выражать свои мысли устно или письменно, или способность к рассуждению, и т. п.

Как правило, ребенку трудно учиться, когда у него по каким-то причинам нарушена часть высших психических функций, иначе называемых когнитивными (то есть познавательными). К их числу относят память, внимание, ощущение, восприятие, воображение и мышление. Развиваются они у каждого человека неравномерно: кто-то лучше воспринимает информацию глазами, кто-то на слух; работают механизмы компенсации — если недостаточно сформировано внимание, удается удержаться на плаву за счет хорошей памяти. Но если отставание значительное и скомпенсировать его не удается, появляются проблемы с учебой. К сожалению, такие дети по сей день считаются лентяями и двоечниками, а вся помощь взрослых сводится обычно к попыткам их усовестить и к стоянию над душой.

Типичные проблемы обучения

Они делятся на три основные группы. Первая группа — это трудности поддержания оптимального тонуса мозга: ребенок при этом не в состоянии активно работать. Тетради детей с этой проблемой легко опознаются: одни строчки написаны почти идеально, другие совсем не читаемы, почерк неустойчивый, изменчивый, строчки сползают вниз. Причем работоспособность может колебаться в пределах двух соседних строчек. Такие дети быстро устают, отвлекаются, начинают шустрить — такая активность сродни дрожи на морозе: организм пытается привести себя в норму. И бороться с этой излишней подвижностью запретами и одергиваниями так же бесполезно, как запрещать дрожать и клацать зубами. Помогает тут другое: чередование разных видов деятельности, частый отдых, интересная подача материала, много прикладной, практической деятельности, экспериментов, игры. Эти ребята не справляются с большими длинными заданиями, их нужно делить на много маленьких и между ними давать передохнуть. Дома учитесь ловить и по максимуму использовать моменты работоспособности. Избегайте ненужных стрессов и шумных сборищ. И, конечно, спорт, режим, прогулки, нормальный сон. Трудности второй группы — это проблемы с обработкой информации — зрительной, слуховой, кинестетической (то есть поступающей посредством движения). Это не снижение зрения или слуха, а нарушение способности понимать на слух и распознавать увиденное; встречаются проблемы и с кинестетической информацией, но этот канал связи с миром в школьном обучении почти не задействован.

Если нарушено восприятие зрительной информации, у ребенка плохой почерк, он «зеркалит», путает буквы, не ориентируется на листе бумаги, делает дурацкие ошибки в словах, проваливает словарные диктанты (не запоминает внешний облик слова). В математике он не может представить себе условия задачи как картинку, цифры при вычислениях в столбик не может написать друг под другом, не видит клеточек. Читает он медленно, понимает прочитанное плохо. При этом он неаккуратен, не может сам проверить, где у него ошибки в работе, не понимает чертежей, картинок, таблиц.

Если нарушено восприятие слуховой информации, то ребенок не воспринимает устные объяснения, плохо распознает новые слова. У него могут быть проблемы с письмом, чтением, иностранным языком, он с трудом будет выполнять устные инструкции учителя. Такому ребенку обязательно нужна помощь специалиста — нейропсихоло-га или логопеда-дефектолога. Задания для него тоже должны быть интересными, подача информации должна дублироваться — не только устно, но и письменно, и наоборот.

Семья без ссор

Для развития дефицитарного навыка американский педагог Скотт Крауз рекомендует следующие занятия. При проблемах обработки визуальной информации: смотреть телевизор без звука и пытаться понять, что происходит; складывать пазлы; строить из конструктора; рисовать; представлять себе разные картины с закрытыми глазами; представлять себе буквы, цифры и слова как картинки; смотреть на рисунок, затем закрывать и перечислять его детали по памяти; искать вокруг себя похожие предметы одной формы; искать изображения, лица, животных в рисунках на обоях, в форме облаков и т. п. Полезны игры и задачки: например, «парочки», ребусы, анаграммы, поиски слов, спрятанных в хаосе букв, создание новых слов из букв определенного слова, «соедини точки» (надо попытаться угадать, что изображено, еще не соединяя точки), «что напутал художник», лабиринты («как попасть от старта к финишу») и т. п.

При проблемах обработки слуховой информации рекомендуется слушать телевизор с закрытыми глазами и пытаться понять, что происходит; слушать радио; вслушиваться в звуки вокруг себя; читать вслух и слушать себя; когда разговаривают несколько знакомых людей — пытаться с закрытыми глазами понять, кто что говорит; представлять себе голоса знакомых; запоминать слова песен со слуха; пытаться разобрать, что говорят по радио на минимальной громкости; повторять за говорящим серии любых цифр; воспроизводить последовательность цифр, дней недели, букв алфавита в нужном порядке и задом наперед. Эти же задания на воспроизведение разных последовательностей могут быть полезны, если у ребенка нарушено восприятие последовательной информации. Другая полезная деятельность — разрезать комикс на отдельные кадры и пытаться их сложить в прежнем порядке.

Таких детей обязательно нужно учить составлять планы действий и алгоритмы, проговаривать действия, делать вспомогательные рисунки, проверять себя.

Со временем промежуточная стадия думания и планирования вслух отпадет, станет внутренней, но порядок действий будет уже усвоен. Составление планов и списков (выполнение пунктов необходимо отмечать), стратегические игры, игры с правилами, рассказы по рисункам, запись значками и рисунками и воспроизведение рассказа по ним — все это должно помочь ребенку организовывать свою работу и себя — и перестать считаться ленивцем, тупицей и двоечником.

12 идей, чем заняться на перемене, если нельзя выходить из класса

Досуг детей во время перемены — тема всегда актуальная. По коридорам им носиться нельзя, в телефоны играть — тоже, да и громкому обсуждению «Майнкрафта» с одноклассниками учителя тоже не рады. А сейчас детям ещё запретили и из кабинетов выходить (ковид). А что же тогда делать? Наш блогер Катя Хасанова снова спешит на помощь и предлагает 12 отличных идей для перемены в начальной школе.

Условия карантина стали большой проблемой для многих учителей и школьников. Но в начальной школе возникла ещё одна, может быть незаметная, но крайне значимая трудность: выходить из кабинета во время перемены нельзя, больше не получится побегать по коридору и повеселиться в фойе. Взрослые могут сказать: «А в чём проблема-то? Ну, нельзя выходить в коридор, ну, бегать нельзя. И что такого страшного? Ведь перемена у детей всё равно есть».

На самом деле, психологические и медицинские исследования доказали, что двигательная активность очень важна для младших школьников, поскольку их работоспособность чисто на физиологическом уровне меньше, чем у взрослых, а утомляются они гораздо быстрее. Именно поэтому дети «носятся как сумасшедшие» в коридоре, кричат, шумят: таким образом у них как бы происходит «перезагрузка», они набирают силы и энергию к предстоящему уроку. Теперь же у младших школьников эту возможность отняли.

Что же делать учителям начальных классов? Как справиться с этой проблемой? В этой статье я предлагаю решения, которые, возможно, могут помочь.

При подборке способов я опиралась на следующее:

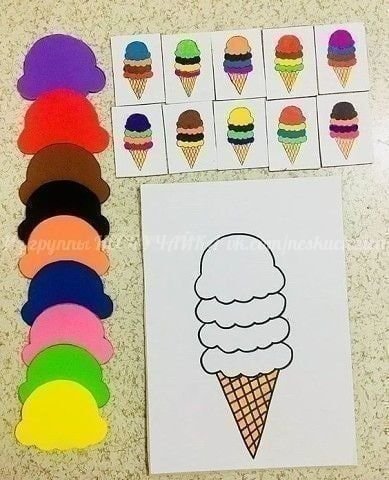

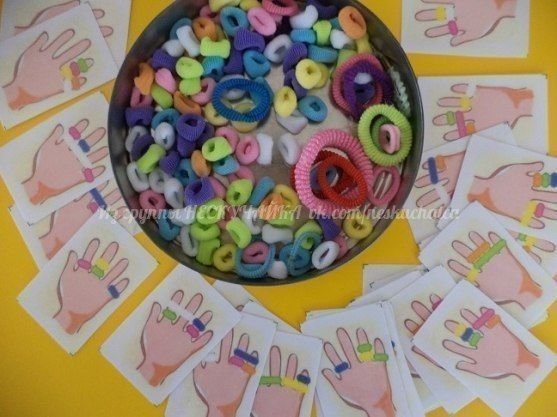

1. Игры «Собиралки по цветам»

Самые лучшие варианты — это «Резиночки» и «Мороженое». Для игры «Мороженое» нужно заранее из цветного картона вырезать разноцветные слои и шаблон рожка, а также заготовить разные схемы сборки мороженого. Задача детей — как можно быстрее без ошибок собрать мороженое по схеме с помощью цветных слоёв. Для игры «Резиночки» купите разноцветные резинки, распечатайте схемы. Задача детей — как можно быстрее и без ошибок надеть по схеме резинки нужного цвета на пальцы. Схемы есть здесь.

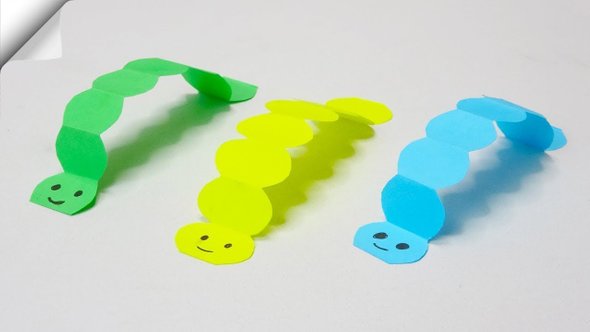

2. Игры на дыхание

Проведите увлекательное соревнование «Гонка гусениц»! Ребята быстро сделают гусеницу-«гармошку», осталось только подуть (можно использовать для этого трубочку), чтобы она «поползла» (руками трогать нельзя!). Ещё есть классная игра «Меткое дыхание»: прикрепите к партам (под столешницу) одноразовые стаканчики, дайте детям мячики для настольного тенниса. Задача — загнать мячик в стакан только с помощью дыхания (без использования рук). Кто быстрее справился, тот и победил.

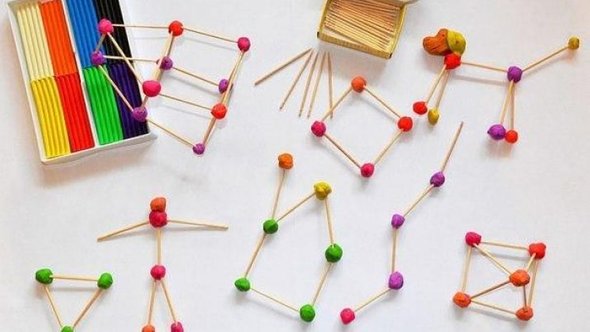

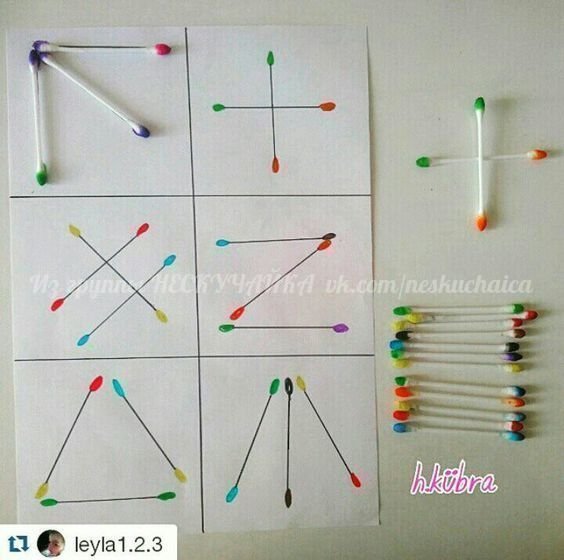

3. Игры-конструкторы

Первый вариант — конструктор из цветных ватных палочек. Нужно заранее раскрасить кончики ватных палочек и распечатать схемы сборки. Задача — как можно быстрее собрать фигуры из ватных палочек по схеме, правильно соединив по цветам все кончики. Второй вариант — человечки из трубочек и крышек. Заранее соберите пластиковые крышки от бутылок и нарежьте разноцветные трубочки, распечатайте схемы человечков в соответствии с цветами трубочек. Задача — собрать правильного цветного человечка в нужной позе, кто быстрее и без ошибок справится, тот и победит. Третий вариант — знаменитый конструктор из зубочисток и пластилиновых шариков. Приготовьте много зубочисток (вместо них можно использовать деревянные палочки для шашлыков или нарезанные трубочки), скатайте много небольших пластилиновых шариков — конструктор готов! Теперь дети могут собирать объёмные фигуры любых форм и размеров, связывая зубочистки (рёбра) пластилиновыми шариками.

4. Добрая почта, чат-доска и инстаграм-лента

На уроке нельзя общаться и разговаривать. А когда же детям это делать? Разумеется, на перемене. В одной из прошлых статей я рассказывала о трёх нестандартных способах подружить детей в классе. Представьте, все эти способы идеально подходят для перемены в кабинете! Дети могут писать друг другу письма, рисовать фломастерами и карандашами на чат-доске, рассматривать фотовыставку и обсуждать события из жизни друг друга, а не сидеть в телефонах в вотсапе или онлайн-играх.

3 нестандартных способа подружить детей в классе. Пригодится в начале сентября и не только