Чего боялся гоголь больше всего

Тайны Гоголя: чего боялся и что скрывал великий писатель

1 апреля исполняется 200 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя. В истории русской литературы трудно найти фигуру более загадочную. Гениальный художник слова оставил после себя десятки бессмертных произведений и столько же тайн, до сих пор неподвластных исследователям жизни и творчества писателя.

Еще при жизни его называли и монахом, и шутником, и мистиком, а в его творчестве переплелись фантастика и реальность, прекрасное и безобразное, трагичное и комическое.

С жизнью и смертью Гоголя связано множество мифов. Уже несколько поколений исследователей творчества писателя не могут прийти к однозначному ответу на вопросы: почему Гоголь не был женат, зачем он сжег второй том «Мертвых душ» и сжигал ли вообще и, конечно же, что погубило гениального писателя.

Рождение

Точная дата рождения писателя долгое время оставалась загадкой для его современников. Сначала говорилось, что Гоголь родился 19 марта 1809 года, затем 20 марта 1810 года. И только после его смерти из публикации метрики было установлено, что будущий писатель появился на свет 20 марта 1809 года, т.е. 1 апреля по новому стилю.

Гоголь родился в крае, овеянном легендами. Рядом с Васильевкой, где было имение его родителей, находилась известная ныне всему миру Диканька. В те времена в деревне показывали дуб, у которого проходили свидания Марии с Мазепой и сорочку казненного Кочубея.

Еще мальчиком отец Николая Васильевича ездил в храм в Харьковской губернии, где был чудесный образ Божьей матери. Однажды он увидел во сне Царицу Небесную, которая указала на дитя, сидевшее на полу у Ее ног: «. Вот твоя жена». Вскоре он узнал в семимесячной дочери соседей черты того ребенка, которого видел во сне. На протяжении тринадцати лет Василий Афанасьевич продолжал следить за своей суженой. После того, как видение повторилось, он попросил руки девушки. Через год молодые поженились, пишет hrono.info.

Таинственный Карло

Через некоторое время в семье появился сын Николай, названный в честь Святителя Николая Мирликийского, перед чудотворной иконой которого Мария Ивановна Гоголь дала обет.

От матери Николай Васильевич унаследовал тонкую душевную организацию, склонность к богобоязненной религиозности и интерес к предчувствию. Отцу же его была присуща мнительность. Неудивительно, что Гоголя с детства увлекали тайны, вещие сны, роковые приметы, что позже проявилось на страницах его произведений.

Когда Гоголь учился в Полтавском училище, скоропостижно скончался его младший брат Иван, слабый здоровьем. Для Николая это потрясение было настолько сильным, что его пришлось забрать из училища и отправить в Нежинскую гимназию.

Первая сожженная книга

В гимназии Гоголь мечтает о широкой общественной деятельности, которая позволила бы ему совершить нечто великое «для общего блага, для России». С этими широкими и смутными планами он приехал в Петербург и испытал первое тяжелое разочарование.

Позднее Гоголь получил службу в одном из департаментов министерства внутренних дел. «Переписывая глупости господ-столоначальников», молодой канцелярист внимательно присматривался к жизни и быту своих коллег чиновников. Эти наблюдения пригодятся ему потом для создания знаменитых повестей «Нос», «Записки сумасшедшего» и «Шинель».

«Вечера на хуторе близ Диканьки», или детские воспоминания

Почему Гоголь не был женат?

Несмотря на успех своей второй книги, Гоголь все еще отказывался считать литературный труд своей главной задачей. Он преподавал в женском Патриотическом институте, где часто рассказывал юным барышням занимательные и поучительные истории. Слава о талантливом «преподавателе-рассказчике» даже дошла до Санкт-Петербургского университета, куда его пригласили читать лекции на кафедре всеобщей истории.

В личной жизни писателя все оставалось без перемен. Существует предположение, что Гоголь никогда не имел намерения жениться. Между тем многие современники писателя считали, что тот был влюблен в одну из первых придворных красавиц Александру Осиповну Смирнову-Россет и писал ей, даже когда она уехала с мужем из Петербурга.

Позднее Гоголь был увлечен графиней Анной Михайловной Виельгорской, пишет gogol.lit-info.ru. С семьей Виельгорских писатель познакомился в Петербурге. Образованные и добрые люди сердечно приняли Гоголя и оценили его талант. Особенно подружился писатель с младшей дочерью Виельгорских Анной Михайловной.

В отношении графини Николай Васильевич мнил себя духовным наставником и учителем. Он давал ей советы, касающиеся русской литературы, стремился поддержать в ней интерес ко всему русскому. В свою очередь, Анна Михайловна всегда интересовалась здоровьем, литературными успехами Гоголя, чем поддерживала в нем надежду на взаимность.

После неудачной попытки устроить свою семейную жизнь Гоголь писал Василию Андреевичу Жуковскому в 1848 году, что не должен, как ему кажется, связывать себя никакими узами на земле, в том числе и жизнью семейной.

Увлечение историей Украины вдохновило Гоголя на создание повести «Тарас Бульба», вошедшей в сборник 1835 года «Миргород». Экземпляр “Миргорода” он передал министру народного просвещения Уварову для поднесения императору Николаю I.

В сборник вошло одно из самых мистических произведений Гоголя – повесть «Вий». В примечании к книге Гоголь написал, что повесть «есть народное предание», которое он передал именно так как слышал, ничего не изменив. Между тем, исследователями до сих пор не найдено ни одного произведения фольклора, которое точно напоминало бы «Вий».

Бегство

Встреча в 1831 году с Пушкиным имела для Гоголя судьбоносное значение. Александр Сергеевич не только поддерживал начинающего писателя в литературной среде Петербурга, но и подарил ему сюжеты «Ревизора» и «Мертвых душ».

Пьеса «Ревизор», впервые поставленная на сцене в мае 1836 года, была благосклонно принята самим государем-императором, который в обмен на экземпляр книги подарил Гоголю бриллиантовый перстень. Однако критики оказались не столь щедрыми на похвалы. Пережитое разочарование стало началом затяжной депрессии писателя, который в этом же году уехал за границу «размыкать тоску».

Впрочем, решение об отъезде трудно объяснить только реакцией на критику. Гоголь собрался в путешествие еще до премьеры «Ревизора». Он уехал за границу в июне 1836-го, исколесил чуть ли не всю Западную Европу, дольше всего пробыв в Италии. В 1839 году писатель возвращался на родину, но через год вновь объявил друзьям об отъезде и пообещал привезти в следующий раз первый том «Мертвых душ».

В один из майских дней 1840 года Гоголя провожали его друзья Аксаков, Погодин и Щепкин. Когда экипаж скрылся из виду, они заметили, что черные тучи заволокли половину неба. Внезапно сделалось темно, и друзьями овладели мрачные предчувствия о судьбе Гоголя. Как оказалось, неслучайно…

Болезнь

В 1839 году в Риме Гоголь схватил сильнейшую болотную лихорадку (малярию). Ему чудом удалось избежать смерти, но тяжелая болезнь привела к прогрессирующему душевному и физическому расстройству здоровья. Как пишут некоторые исследователи жизни Гоголя, болезнь поразила мозг писателя. У него начали случаться припадки и обмороки, что характерно для малярийного энцефалита. Но самым страшным для Гоголя были видения, посещавшие его во время болезни.

Как писала сестра Гоголя Анна Васильевна, за границей писатель надеялся получить от кого-нибудь «благословение», и когда проповедник Иннокентий подарил ему образ Спасителя, то писатель воспринял его как знак свыше ехать в Иерусалим, к Гробу Господню.

В ночь на 12 февраля 1852 года

Лишь ненадолго болезнь отступила. Осенью 1850 года, оказавшись в Одессе, Гоголь почувствовал себя лучше, он вновь стал бодрым и веселым как и прежде. В Москве он прочитал отдельные главы второго тома «Мертвых душ» своим друзьям, и, видя всеобщее одобрение и восторг, начал работать с удвоенной энергией.

Однако, как только второй том «Мертвых душ» был дописан, Гоголь ощутил опустошенность. Все больше им стал овладевать «страх смерти», которым когда-то мучился его отец.

В ночь на 12 февраля 1852 года произошло событие, обстоятельства которого до сих пор остаются загадкой для биографов. Николай Гоголь молился до трех часов, после чего взял портфель, извлек из него несколько бумаг, а остальное велел бросить в огонь. Перекрестившись, он вернулся в постель и неудержимо заплакал.

Считается, что в ту ночь он сжег именно второй том «Мертвых душ». Однако позже рукопись второго тома нашли среди его книг. А то, что было сожжено в камине, до сих неясно, пишет «Комсомольская правда».

В то время врачи не могли распознать его психическое заболевание и лечили снадобьями, которые только ослабляли его. Если бы медики своевременно начали лечить его от депрессии, писатель прожил гораздо дольше, пишет Седмица.Ru, цитируя доцента Пермской медицинской академии М. И. Давидова, проанализировавшего сотни документов, изучая болезнь Гоголя.

Тайна черепа

Николай Васильевич Гоголь умер 21 февраля 1852 года. Его похоронили на кладбище Свято-Данилова монастыря, а в 1931 монастырь и кладбище на его территории были закрыты. Когда останки Гоголя переносили на Новодевичье кладбище, обнаружили, что из гроба покойного украден череп.

Слухи об украденной голове писателя позднее мог использовать Михаил Булгаков, большой почитатель таланта Гоголя, в своем романе «Мастер и Маргарита». В книге он написал об украденной из гроба голове председателя правления МАССОЛИТа, отрезанной трамвайными колесами на Патриарших прудах.

Чего боялся Николай Васильевич Гоголь

В истории русской литературы трудно найти фигуру более загадочную. Гениальный художник слова оставил после себя десятки бессмертных произведений и столько же тайн, до сих пор неподвластных исследователям жизни и творчества писателя.

Еще при жизни его называли и монахом, и шутником, и мистиком, а в его творчестве переплелись фантастика и реальность, прекрасное и безобразное, трагичное и комическое.

С жизнью и смертью Гоголя связано множество мифов. Уже несколько поколений исследователей творчества писателя не могут прийти к однозначному ответу на вопросы: почему Гоголь не был женат, зачем он сжег второй том «Мертвых душ» и сжигал ли вообще и, конечно же, что погубило гениального писателя.

Рождение

Точная дата рождения писателя долгое время оставалась загадкой для его современников. Сначала говорилось, что Гоголь родился 19 марта 1809 года, затем 20 марта 1810 года. И только после его смерти из публикации метрики было установлено, что будущий писатель появился на свет 20 марта 1809 года, т.е. 1 апреля по новому стилю.

Гоголь родился в крае, овеянном легендами. Рядом с Васильевкой, где было имение его родителей, находилась известная ныне всему миру Диканька. В те времена в деревне показывали дуб, у которого проходили свидания Марии с Мазепой и сорочку казненного Кочубея.

Еще мальчиком отец Николая Васильевича ездил в храм в Харьковской губернии, где был чудесный образ Божьей матери. Однажды он увидел во сне Царицу Небесную, которая указала на дитя, сидевшее на полу у Ее ног: «. Вот твоя жена». Вскоре он узнал в семимесячной дочери соседей черты того ребенка, которого видел во сне. На протяжении тринадцати лет Василий Афанасьевич продолжал следить за своей суженой. После того, как видение повторилось, он попросил руки девушки. Через год молодые поженились, пишет hrono.info.

Через некоторое время в семье появился сын Николай, названный в честь Святителя Николая Мирликийского, перед чудотворной иконой которого Мария Ивановна Гоголь дала обет.

От матери Николай Васильевич унаследовал тонкую душевную организацию, склонность к богобоязненной религиозности и интерес к предчувствию. Отцу же его была присуща мнительность. Неудивительно, что Гоголя с детства увлекали тайны, вещие сны, роковые приметы, что позже проявилось на страницах его произведений.

Когда Гоголь учился в Полтавском училище, скоропостижно скончался его младший брат Иван, слабый здоровьем. Для Николая это потрясение было настолько сильным, что его пришлось забрать из училища и отправить в Нежинскую гимназию.

Первая сожженная книга

Позднее Гоголь получил службу в одном из департаментов министерства внутренних дел. «Переписывая глупости господ-столоначальников», молодой канцелярист внимательно присматривался к жизни и быту своих коллег чиновников. Эти наблюдения пригодятся ему потом для создания знаменитых повестей «Нос», «Записки сумасшедшего» и «Шинель».

«Вечера на хуторе близ Диканьки», или детские воспоминания

Почему Гоголь не был женат?

Несмотря на успех своей второй книги, Гоголь все еще отказывался считать литературный труд своей главной задачей. Он преподавал в женском Патриотическом институте, где часто рассказывал юным барышням занимательные и поучительные истории. Слава о талантливом «преподавателе-рассказчике» даже дошла до Санкт-Петербургского университета, куда его пригласили читать лекции на кафедре всеобщей истории.

В личной жизни писателя все оставалось без перемен. Существует предположение, что Гоголь никогда не имел намерения жениться. Между тем многие современники писателя считали, что тот был влюблен в одну из первых придворных красавиц Александру Осиповну Смирнову-Россет и писал ей, даже когда она уехала с мужем из Петербурга.

Позднее Гоголь был увлечен графиней Анной Михайловной Виельгорской, пишет gogol.lit-info.ru. С семьей Виельгорских писатель познакомился в Петербурге. Образованные и добрые люди сердечно приняли Гоголя и оценили его талант. Особенно подружился писатель с младшей дочерью Виельгорских Анной Михайловной.

В отношении графини Николай Васильевич мнил себя духовным наставником и учителем. Он давал ей советы, касающиеся русской литературы, стремился поддержать в ней интерес ко всему русскому. В свою очередь, Анна Михайловна всегда интересовалась здоровьем, литературными успехами Гоголя, чем поддерживала в нем надежду на взаимность.

После неудачной попытки устроить свою семейную жизнь Гоголь писал Василию Андреевичу Жуковскому в 1848 году, что не должен, как ему кажется, связывать себя никакими узами на земле, в том числе и жизнью семейной.

Увлечение историей Украины вдохновило Гоголя на создание повести «Тарас Бульба», вошедшей в сборник 1835 года «Миргород». Экземпляр “Миргорода” он передал министру народного просвещения Уварову для поднесения императору Николаю I.

В сборник вошло одно из самых мистических произведений Гоголя – повесть «Вий». В примечании к книге Гоголь написал, что повесть «есть народное предание», которое он передал именно так как слышал, ничего не изменив. Между тем, исследователями до сих пор не найдено ни одного произведения фольклора, которое точно напоминало бы «Вий».

Встреча в 1831 году с Пушкиным имела для Гоголя судьбоносное значение. Александр Сергеевич не только поддерживал начинающего писателя в литературной среде Петербурга, но и подарил ему сюжеты «Ревизора» и «Мертвых душ».

Пьеса «Ревизор», впервые поставленная на сцене в мае 1836 года, была благосклонно принята самим государем-императором, который в обмен на экземпляр книги подарил Гоголю бриллиантовый перстень. Однако критики оказались не столь щедрыми на похвалы. Пережитое разочарование стало началом затяжной депрессии писателя, который в этом же году уехал за границу «размыкать тоску».

Впрочем, решение об отъезде трудно объяснить только реакцией на критику. Гоголь собрался в путешествие еще до премьеры «Ревизора». Он уехал за границу в июне 1836-го, исколесил чуть ли не всю Западную Европу, дольше всего пробыв в Италии. В 1839 году писатель возвращался на родину, но через год вновь объявил друзьям об отъезде и пообещал привезти в следующий раз первый том «Мертвых душ».

В один из майских дней 1840 года Гоголя провожали его друзья Аксаков, Погодин и Щепкин. Когда экипаж скрылся из виду, они заметили, что черные тучи заволокли половину неба. Внезапно сделалось темно, и друзьями овладели мрачные предчувствия о судьбе Гоголя. Как оказалось, неслучайно…

В 1839 году в Риме Гоголь схватил сильнейшую болотную лихорадку (малярию). Ему чудом удалось избежать смерти, но тяжелая болезнь привела к прогрессирующему душевному и физическому расстройству здоровья. Как пишут некоторые исследователи жизни Гоголя, болезнь поразила мозг писателя. У него начали случаться припадки и обмороки, что характерно для малярийного энцефалита. Но самым страшным для Гоголя были видения, посещавшие его во время болезни.

Как писала сестра Гоголя Анна Васильевна, за границей писатель надеялся получить от кого-нибудь «благословение», и когда проповедник Иннокентий подарил ему образ Спасителя, то писатель воспринял его как знак свыше ехать в Иерусалим, к Гробу Господню.

В ночь на 12 февраля 1852 года

Лишь ненадолго болезнь отступила. Осенью 1850 года, оказавшись в Одессе, Гоголь почувствовал себя лучше, он вновь стал бодрым и веселым как и прежде. В Москве он прочитал отдельные главы второго тома «Мертвых душ» своим друзьям, и, видя всеобщее одобрение и восторг, начал работать с удвоенной энергией.

Однако, как только второй том «Мертвых душ» был дописан, Гоголь ощутил опустошенность. Все больше им стал овладевать «страх смерти», которым когда-то мучился его отец.

В ночь на 12 февраля 1852 года произошло событие, обстоятельства которого до сих пор остаются загадкой для биографов. Николай Гоголь молился до трех часов, после чего взял портфель, извлек из него несколько бумаг, а остальное велел бросить в огонь. Перекрестившись, он вернулся в постель и неудержимо заплакал.

Считается, что в ту ночь он сжег именно второй том «Мертвых душ». Однако позже рукопись второго тома нашли среди его книг. А то, что было сожжено в камине, до сих неясно, пишет «Комсомольская правда».

В то время врачи не могли распознать его психическое заболевание и лечили снадобьями, которые только ослабляли его. Если бы медики своевременно начали лечить его от депрессии, писатель прожил гораздо дольше, пишет Седмица.Ru, цитируя доцента Пермской медицинской академии М. И. Давидова, проанализировавшего сотни документов, изучая болезнь Гоголя.

Николай Васильевич Гоголь умер 21 февраля 1852 года. Его похоронили на кладбище Свято-Данилова монастыря, а в 1931 монастырь и кладбище на его территории были закрыты. Когда останки Гоголя переносили на Новодевичье кладбище, обнаружили, что из гроба покойного украден череп.

«Завещаю тела моего не погребать». Чего боялся Гоголь?

Гоголь с раннего возраста чувствовал, что жизнь будет короткой. Он боялся грядущей смерти, и это отразилось в его произведениях. Его герои, как Чичиков, все время куда-то спешат, будто стараясь убежать от лика смерти. И сам писатель все время меняет города и страны, требуя свежести от жизни, которой ему постоянно не хватает.

В возрасте 34 лет Гоголь переживает кризис. Он тяжело болен и даже зовет священника, чтобы собороваться. Это происходит в Германии. Писатель пишет завещание, где просит не хоронить его, пока не появится «признаков разложения».

Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться. Будучи в жизни своей свидетелем многих печальных событий от нашей неразумной торопливости во всех делах, даже и в таком, как погребение, я возвещаю это здесь в самом начале моего завещания, в надежде, что, может быть, посмертный голос мой напомнит вообще об осмотрительности (Н.В. Гоголь. Завещание. 1845)

Сегодня страх быть похороненным заживо называют тафофобией. Ей были подвержены многие известные люди, например, Альфред Нобель, у которого страх этот был наследственным. Его отец даже придумал специальный безопасный гроб.

Существует версия, что Гоголя якобы все-таки похоронили заживо. Однако она не выдерживает критики.

Последние минуты жизни писателя явно говорят о том, что он готовился к смерти.

. никто из окружающих Гоголя людей не мог взять над ним верх. Все просьбы о принятии пищи (а Гоголь отказался есть и пил только воду с вином) не действовали на него, насильное лечение вызывало в нем протест. Гоголь на все это отвечал одно: «Оставьте меня!» Это была его воля, он хотел умереть. «Он смотрел как человек,— свидетельствует А. Т. Тарасенков,— для которого все задачи разрешены, всякое чувство замолкло, всякие слова напрасны, колебание в решении невозможно«.

Почему Гоголь избегал женщин, сжигал вещи и боялся смерти? Тайны и странности великого русского писателя

Автор журнала Сolady

Время на чтение: 5 минут

Его произведения поражают своей загадочностью и глубиной. Он до сих пор считается главным мистическим писателем в русской литературе. Но не только его работы привлекали большое внимание. Жизнь Николая Васильевича Гоголя была наполнена тайнами и событиями, которые вызывают множество споров и по сей день.

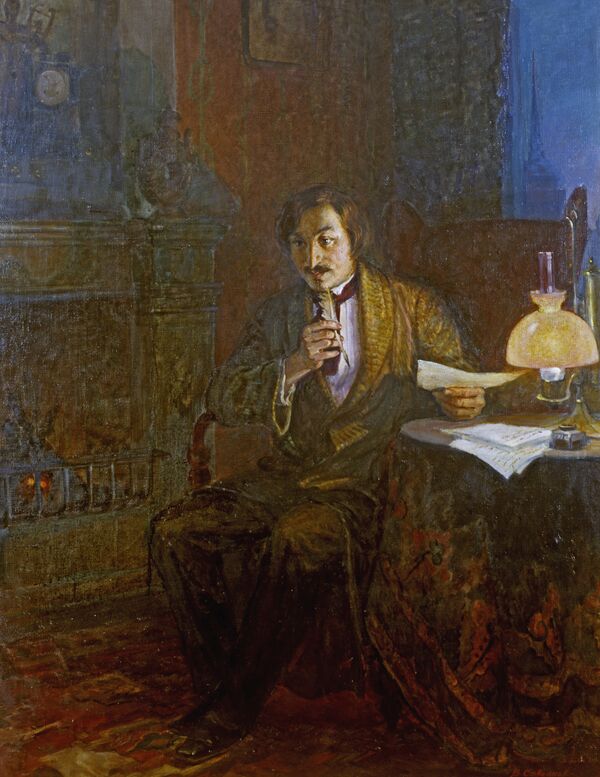

Фото Википедия

Скромный, но уверенный в себе

Николай Васильевич Гоголь был назван в честь Святителя Николая Мирликийского, перед чудотворной иконой которого Мария Ивановна Гоголь дала обет.

С самого детства Николай Гоголь сознавал своё высокое предназначение. Он предчувствовал, что ему отпущено прожить короткую жизнь. Он всё время помнил об этом и торопился жить, как его герои.

Он поражал окружающих своими высказываниями, которые никак не соответствовали его скромной натуре. Как-то уезжая в Петербург, Николай Гоголь сказал: «Или вы обо мне ничего не услышите, или услышите нечто весьма хорошее».

Фото Википедия

Почему Гоголь избегал женщин

Николай Васильевич был чрезмерно религиозен, нелюдим и избегал общества незнакомых женщин. Он умел ценить красоту и при разговоре о римских женщинах мог сказать: «…а если бы посмотреть на неё в одном только одеянии целомудрия, так скажешь: женщина эта с неба сошла».

В жизни писателя было не так много представительниц прекрасного пола, с кем он хотел бы завязать отношения. Многие исследователи предполагали, что он относился к женщинам настороженно, и даже негативно. Об этом и говорят произведения Николай Васильевича Гоголя, в которых нет ни одного положительного женского образа.

За всю свою жизнь он состоял в переписке только с тремя женщинами.

Первая, Александра Смирнова-Россет, была императорской фрейлиной и музой многих русских писателей. Они познакомились в 1831 году в Петербурге. Гоголь стал для неё утешителем и советчиком, разделившим её тоску и её мечты, сумевшим ценить её, прощать её недостатки. Александра же относилась с пристрастием лишь к творчеству писателя, помогала ему в практических делах, но не более.

«Любезный Николай Васильевич, два дня только, и в душе моей благодатная перемена. Всё тревожное, мятежное пропало вдруг перед светом чистым и прекрасным, который меня озарил».

В 1840 году, будучи в Петербурге, Николай Васьльевич познакомился с семьёй Виельгорских и увлёкся графиней Анной Михайловной. Они часто вели беседы о литературе, Гоголь был для неё наставником и учителем. Анна Виельгорская отвечала ему взаимностью. Николай Васильевич даже собирался сделать ей предложение, но неравенство их общественного положения не позволило Гоголю обрести любовь. В последней переписке Николай Васильевич к Анне Михайловне прощается с ней:

«…Может быть, я должен быть не что другое в отношении вас, как верный пёс, обязанный беречь в каком-нибудь углу имущество господина своего. Не сердитесь на меня. Всё же отношения наши не таковы, чтобы глядеть на меня, как на чужого человека.»

После неудачной попытки устроить личную жизнь, Николай Васильевич Гоголь считал, что не должен связывать себя узами брака.

«…И едва ли не со времени этого первого свиданья нашего оно уже стало главным и первым в моей жизни, а всё прочее вторым. Мне казалось, что уже не должен я связываться никакими другими узами на земле, ни жизнью семейной, ни должностной жизнью гражданина, и что словесное поприще есть тоже служба».

Единственная женщина, признавшаяся Николаю Васильевичу в любви, была его кузина Мария Синельникона. В своём письме С.П.Шевырёву, другу Гоголя она писала:

«В 1850 году я впервые увидела его, полюбила его, встретивши в нём настоящее братское сочувствие, и привязалась к нему всею силою души моей».

Мистика в жизни писателя

Мистические события в семье Н.В.Гогоя начали происходить ещё до его рождения.

Так его отцу, Василию Янковскому, во сне явилась Богородица и указала на девочку, сказав: «Вот твоя жена…». Василий Афанасьевич узнал в соседской семимесячной дочке ту саму девочку и через 14 лет попросил её руки. Возможно, именно эта история подарила писателю уверенность, что он видит вещие сны. По крайней мере, он в них верил.

Знаменитое сожжение второго тома «Мёртвых душ» до сих пор окутано тайной. Николая Васильевича всё чаще стали мучить видения и в начале 1852 года он, под влиянием нечистого духа, как позже он рассказал Толстому, сжёг не те бумаги.

«Вот что я сделал! Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжёг всё! Как лукавый силён, — вот он к чему меня подвинул».

Это был не первый случай, когда Николай Васильевич предавал огню свои произведения. Он достаточно болезненно воспринимал критику публики и был категоричен в своих решениях.

Ещё в школе, он кидал в печь свои исторические повести, не одобренные однокашниками. Дело даже не в том, что сколько своих произведений уничтожил Гоголь. Он сжигал всё, чтобы начать сначала, чтобы не было возможности вернуться и что-то исправить.

Боязнь смерти и странное завещание

После лихорадки, которой он заболел в Риме, у Гоголя появляется страх смерти. Первый серьёзный кризис настиг его в Вене в 1840 году. Он впервые оказался на чужбине и почувствовал, что может умереть в полном одиночестве.

Чуть позже, Николая Васильевича начинает мучить тафофобия – боязнь быть похороненным заживо. Он настолько был одержим этой мыслью, что позвал священника, чтобы написать завещание.

«Завещаю тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться».

За несколько недель до смерти Николай Васильевич начинает буквально увядать на глазах. Он отказался от воды и еды, соблюдая пост. Врачи били тревогу, убеждая его начать немедленное лечение, но Гоголь уже готовился к смерти и лишь просил оставить его в покое.

Чрезмерная религиозность или, возможно, депрессивный психоз унесли жизнь писателя в 1852 году, навсегда оставив вокруг его имени неразгаданные тайны и дух мистических произведений.

Что подарить подруге?

Подарочный сертификат! Его можно подарить любимому человеку или использовать самому.

А еще мы каждый месяц разыгрываем сертификат на 3000 руб. среди новых подписчиков на Email. Подпишись!

Выбрать сертификат в магазине