Чего больше всего на планете

Чего на Земле больше?

— Это правильно. Давай сначала приблизительно посчитаем.

— Верно. А что есть и в воде и в воздухе, а?

— Знаю, знаю. Кислород!

— Правильно. А в земле он есть, как ты думаешь?

Сын еще не знаком с химическими формулами сложных веществ. Он интересуется химией, таблицей элементов, различиями свойств металлов, но этих знаний пока ещё очень-очень мало. Придётся подсказывать.

— Из чего, ты думаешь, состоит земля?

— Из камней, песка, еще из глины. Есть почва.

— Полезные ископаемые, растения и животные.

— Хочешь, чтобы мы их тоже учитывали?

Тогда давай просто остановимся на том, что человек на 3/4 состоит из воды. Не меньше воды в животных, а в растениях даже больше. А в воде – кислород.

Песок – это измельчённый кварц Si 2 O 3, или полевой шпат, у которого в формуле восемь атомов кислорода.

Глина – это смесь воды и оксидов алюминия и кремния, так что опять здесь наш знакомый кислород.

Полезные ископаемые – это чаще всего оксиды металлов, то есть соединения с кислородом.

Нефть и газ – содержат не более 5% кислорода. В них больше углерода и водорода. Но нефти на планете меньше чем воды.

Остались еще камни. Это гранит, базальт, доломит, сланец и небольшое количество драгоценных камней. Базальт состоит в основном из SiO 2 и оксидов различных металлов.

Доломит – это карбонаты кальция и магния, их формулы CaCO3 и MgCO3 и немного примесей других металлов.

Гранит – это кварц, полевой шпат и слюда, которые представляют собой опять оксиды кремния, калия, магния, железа, алюминия, алюмосиликаты.

Так что получается, что во всех составляющих есть кислород. Если не брать во внимание внутренние слои планеты, которые еще не изучены как следует, то получается, что больше всего на Земле кислорода.

И это самый важный для нас элемент.

«Легкие» планеты находятся в океане

Существует мнение, что «легкими планеты» являются леса, поскольку считается, что именно они — основные поставщики кислорода в атмосферу. Однако на самом деле это не так. Главные производители кислорода живут в океане. Этих малышей невозможно увидеть без помощи микроскопа. Но все живые организмы Земли зависят от их жизнедеятельности.

Никто не спорит, что леса, конечно же, надо сохранять и оберегать. Однако вовсе не из-за того, что они являются этими пресловутыми «легкими». Потому что на самом деле их вклад в обогащение нашей атмосферы кислородом практически равен нулю.

Никто не будет отрицать тот факт, что кислородную атмосферу Земли создали и продолжают поддерживать именно растения. Это случилось потому, что они научились создавать органические вещества из неорганических, используя при этом энергию солнечного света (как мы помним из школьного курса биологии, подобный процесс называется фотосинтез). В результате этого процесса листья растений выделяют свободный кислород как побочный продукт производства. Этот необходимый нам газ поднимается в атмосферу и потом равномерно распределяется по ней.

Ежегодно выбрасывается в атмосферу около 145 млрд тонн кислорода

По данным различных институтов, таким образом, на нашей планете ежегодно выбрасывается в атмосферу около 145 млрд тонн кислорода. При этом большая часть его расходуется, как это не удивительно, вовсе не на дыхание обитателей нашей планеты, а на разложение погибших организмов или, попросту говоря, на гниение (примерно 60 процентов от используемого живыми существами). Так что, как видите, кислород не только дает нам возможность дышать полной грудью, но и выступает в роли своеобразной печки для сжигания мусора.

Но оставшиеся 20 процентов кислорода вовсе не поступают в «общий атмосферный фонд», а также используются лесными жителями «на местах» в своих целях. Ведь

тоже нужно дышать (без участия кислорода, как мы помним, многие живые существа не смогли бы получать из пищи энергию). Поскольку все леса, как правило, являются весьма густонаселенными зонами, этого остатка хватает только для того, что бы удовлетворить кислородные потребности лишь своих собственных обитателей. Для соседей (например, жителей городов, где собственной растительности мало) уже ничего не остается.

Торфяные болота необходимы для дыхания человека

Итак, отмершие части растений, не разлагаясь, опускаются на дно, образуя залежи торфа. А если нет разложения, то и кислород не тратится. Поэтому болота отдают в общий фонд около 50 процентов вырабатываемого ими кислорода (другую половину используют сами обитатели этих неприветливых, но весьма полезных мест).

Фитопланктон производит 40% кислорода на Земле

Тем не менее взнос болот в общий «благотворительный фонд кислорода» не очень-то и велик, ведь их на Земле не так много. Куда активнее участвуют в «кислородной благотворительности» микроскопические океанические водоросли, совокупность которых ученые называют фитопланктоном. Эти существа настолько малы, что простым глазом их разглядеть практически невозможно. Однако их общее количество весьма велико, счет идет на миллионы миллиардов.

Весь мировой фитопланктон вырабатывает в 10 раз больше кислорода, чем нужно ему самому для дыхания. Хватает для того, что бы обеспечить полезным газом и всех остальных обитателей вод, и в атмосферу попадает немало. Что касается затрат кислорода на разложение трупов, то в океане они весьма низки — примерно 20 процентов от общей выработки.

Происходит это из-за того, что мертвые организмы сразу же поедаются падальщиками, которых в морской воде живет великое множество. Тех, в свою очередь, после смерти съедят другие падальщики, и так далее, то есть трупы в воде практически никогда не залеживаются. Те же останки, на которые уже ни для кого не представляют особого интереса, падают на дно, где мало кто живет, и разлагать их просто некому (так образуется всем известный ил), то есть и в данном случае кислород не расходуется.

Итак, океан поставляет в атмосферу около 40 процентов того кислорода, которое произвел фитопланктон. Именно этот запас и расходуется в тех областях, где кислорода вырабатывается очень мало. К последним, кроме городов и деревень относятся

Так что, как это ни странно, род человеческий живет и здравствует на Земле именно за счет микроскопических «кислородных фабрик», плавающих по поверхности океана. Именно их-то и следует называть «легкими планеты». И всячески оберегать от нефтяных загрязнений, отравлений тяжелыми металлами и т. п., поскольку, если они вдруг прекратят свою деятельность, нам с вами будет просто нечем дышать.

Добавьте «Правду.Ру» в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Каких организмов на планете больше всего?

Если мы будем пересчитывать отдельные организмы, то лидер ство достанется бактериям, а вот если нас интересуют килограммы живой массы, то ответ окажется гораздо менее очевидным.

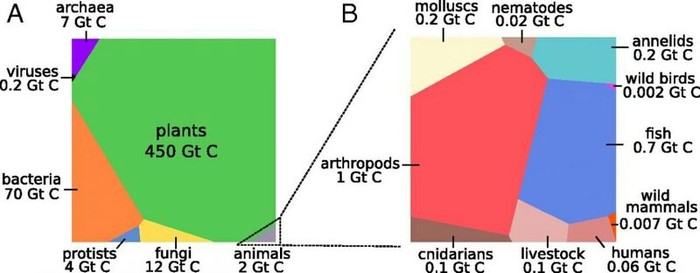

Каких организмов на Земле больше всего? Ответ на этот вопрос будет зависеть от того, как вы будете считать. Численность вирусов, по некоторым оценкам, измеряется цифрами с тридцатью нолями (и это только в океане), но вирусы — не организмы, и поэтому их в нашем ответе вообще не должно быть. Бактерий тоже очень много — как и в случае с вирусами, самые популярные оценки дают 5−8х1030 (правда, уже на всем земном шаре). организмов, многочисленность которых мы в состоянии оценить без микроскопов — насекомых — около десяти квинтиллионов (1018). Но если нас интересует не только количество, но и, скажем, масса, то растения дают бактериям огромную фору: согласно недавнему исследованию израильских и американских ученых, растения — это 450 гигатонн живой массы из 550 Гт массы всей биосферы. Масса же бактерий составляет всего 70 Гт. Впрочем, кто бы говорил: масса человечества — это всего 0,06 Гт

Лига биологов

4.6K постов 11.9K подписчиков

Правила сообщества

‣ Будьте вежливы и сдержаны.

‣ Не разводите политоту, не тащите спам.

‣ Удаляются посты содержащие антинаучные и другие сомнительные идеи. Их авторы караются на месте.

‣ Так как в сообществе отключена премодерация, могут проходить посты по тем или иным причинам не подходящие под формат сообщества. Такие посты переносятся в общую ленту, имейте в виду.

‣ При желании ТС, можно перенести в сообщество недавно созданные посты подходящей тематики.

‣ Если в пост закралась ошибка, не удивляйтесь, если администратор попросит её исправить.

‣ Вбросы антинаучных идей и попросту различная глупость в комментариях расцениваются как развлечение для публики. Такие сообщения отдаются на растерзание толпе, как и их авторы, будь то тролли, адепты всех мастей или просто недальновидные личности.

‣ Политика сообщества не предусматривает раздачу банов направо и налево, однако, если вы нарушаете покой пользователей – не обижайтесь.

Надо уничтожить растения, пока они не вытеснили людей с планеты

Кто бы еще картинку перевел, для ЛЛ.

С какой скоростью солнечный свет перерабатывается в массу Земли?

У меня гипотеза, что Земля «завела» на себе Жизнь, для того чтобы побыстрее набрать массу и стать звездой.

Что на счёт микробов? Их масса во много раз превышает массу животного мира (со всеми насекомыми и жителями океанов), но про них ни слова.

Всё время мучал вопрос, масса Земли постоянно увеличивается. На что это может повлиять в итоге?

Правда ли, что Фаренгейт принял за 100 градусов температуру тела своей больной жены?

Согласно распространённой версии, немецкий естествоиспытатель собирался зафиксировать важную отметку на своей шкале на уровне нормальной температуры человеческого тела. Однако у его супруги в этот момент был жар, из-за чего сегодня 100 °F соответствует 37,8 °C. Мы проверили, насколько правдоподобна эта легенда и разобрались в истории появления температурных делений.

(Спойлер для ЛЛ: неправда)

Контекст. Шкала Фаренгейта — одна из основных температурных шкал, которая используется в ряде стран мира, в частности в США. Вот что сообщает об истории её появления портал newtonov.ru, помогающий школьникам в изучении физики:

«В своей шкале Фаренгейт использовал не две, а три основные реперные точки. За ноль была принята температура замерзания смеси льда, воды и нашатыря, которая, по одной из версий, соответствовала температуре самого холодного дня зимы 1709 года. Вторая точка — это температура замерзания воды. Она заняла отметку в 32°. И третьей точкой, в 100°, должна была стать температура здорового человека. Но то ли 300 лет назад люди были более горячие, то ли Фаренгейт что-то намерил неправильно.

В общем, 100 °F — это температура не здорового человека, а самого что ни на есть больного. Существует версия, согласно которой за эталон температуры здорового человека Фаренгейт взял температуру своей жены. Но на тот момент она приболела, и получилось то, что получилось».

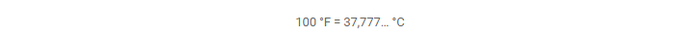

Если воспользоваться онлайн-калькулятором для перевода градусов Фаренгейта в более привычные нам градусы Цельсия, то получим следующий результат:

То есть, действительно, если версия с температурой тела как мотивом истинна, то эталоном для Фаренгейта должен был послужить не совсем здоровый человек. Ознакомимся с историей появления его изобретения поподробнее.

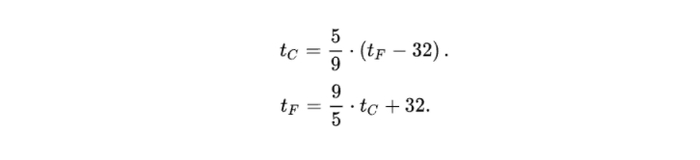

Даниэль Габриэль Фаренгейт родился в 1686 году в Данциге (нынешнем Гданьске) в немецкой семье. С юных лет он проявил интерес к естественнонаучным экспериментам, и позднее, когда уже обосновался в Нидерландах, изготовил термометр и барометр. Сначала термоскопической жидкостью ему служил спирт, однако около 1714 года он заменил спирт ртутью, чем достиг гораздо большей точности измерений. Наконец, в 1724 году он предложил принципиально новую шкалу, которая станет стандартом в англоязычных странах для метеорологических, промышленных и медицинских целей на следующие два с половиной века. Для перевода температуры по этой шкале в градусы Цельсия и обратно используются следующие формулы:

Многие люди, впервые сталкивающиеся с ними, сетуют на неудобство подобного преобразования. Однако шкала Цельсия была предложена на 18 лет позже, в 1742 году, то есть вопросы в данном случае должны быть обращены не к Фаренгейту.

Итак, что мы знаем сегодня о трёх калибровочных точках шкалы Фаренгейта?

Задумавшись о подходящей разметке для своего будущего термометра, Фаренгейт в 1708 году посетил пожилого датского астронома Оле Рёмера (не путать с Реомюром), который разработал собственную шкалу. Следует отметить, что у Рёмера температура кипения воды равнялась 60 градусам, за ноль была взята температура очень холодной зимы в Дании, вода замерзала при 7,5 градуса, а нормальная температура тела составляла 22,5 градуса.

Много лет спустя в письме к другому физику Фаренгейт расскажет об этом своём визите:

«Я застал его [Рёмера] ранним утром, он поместил термометры в воду со льдом. Позднее он помещал их в воду с температурой тела. После того как он отметил эти две точки на всех термометрах, он добавил половину расстояния меж точек ниже точки со льдом и поделил получившийся отрезок на 22,5 равной части, начиная с нуля. 7,5 градуса — на точке со льдом и 22,5 на температуре тела. Я использовал эту градуировку вплоть до 1717 года с тем лишь отличием, что разделил каждый градус ещё на четыре части. Эта градуировка очень неудобна из-за дробей, поэтому я решил поменять шкалу и использовать 96 вместо 22,5 или 90, с тех пор я использую её».

Таким образом, за базу своей шкалы Фаренгейт взял разработку Оле Рёмера, однако для удобства умножил некоторые (но не все, как мы убедимся далее) числа на 4. При этом уже в описании шкалы датчанина упоминается некая «температура тела». Однако это не даёт точного ответа на вопрос о калибровочных точках. В своей публикации 1724 года Фаренгейт пишет, что в его шкале таковых используется три: максимально низкая температура смеси льда, воды и нашатыря или даже морской соли» (0 °F), температура таяния льда (32 °F) и температура тела (96 °F). Однако это не совсем корректное сообщение. Как отмечают современные учёные, в первом случае можно получить +5 °F или даже –8 °F (в случае морской соли), то есть это даже не одна и та же величина, не говоря уже о несоответствии нулю. Возможно, права легенда о том, что за ноль было взято положение столбика в аномально холодную зиму 1708–1709 годов в Данциге (а не в Дании).

После смерти Фаренгейта его шкала немного поменялась. В 1776 году комиссия Лондонского Королевского общества во главе с Генри Кавендишем приняла решение откалибровать шкалу так, чтобы вода замерзала ровно при 32 °F, а кипела, соответственно, при 212 °F (расстояние в 180 градусов — круглое число, особенно для градусов). Так что сегодня «нормальная температура тела» составляет не 96 °F, как при Фаренгейте (сейчас это было бы равно 35,56 °С), а 97,88 °F (в подмышечной впадине) и 98,6 °F (во рту).

Да, и, наконец, о жене Даниэля Фаренгейта. Увы, увлечённый своими опытами, за всю свою жизнь он так ни разу и не женился.

В сообществах отсутствуют спам, реклама и пропаганда чего-либо (за исключением здравого смысла), а в день обычно публикуем не больше двух постов.

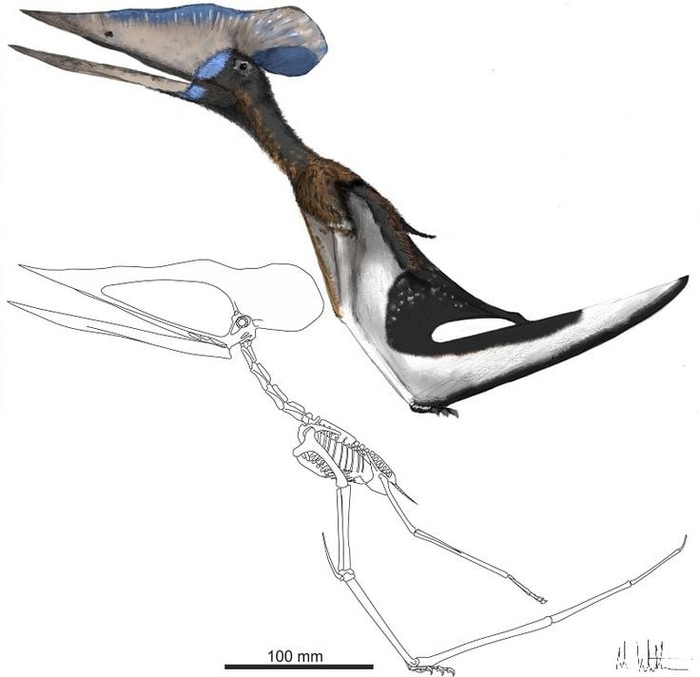

ПТЕРОЗАВРЫ, ИЗМУЧЕННЫЕ АРТРИТОМ

Когда мы видим окаменелости вымерших животных в музеях, в документальных фильмах или на картинках, мы ненароком можем задаться вопросом: как учёные поняли, что этот элемент скелета двигался или располагался так, а не иначе?

Так, например, люди думают, что у динозавров лапки были направлены ладонью вниз, но исследования палеонтологов показали, что это было не так. Подробнее по этой теме написано тут.

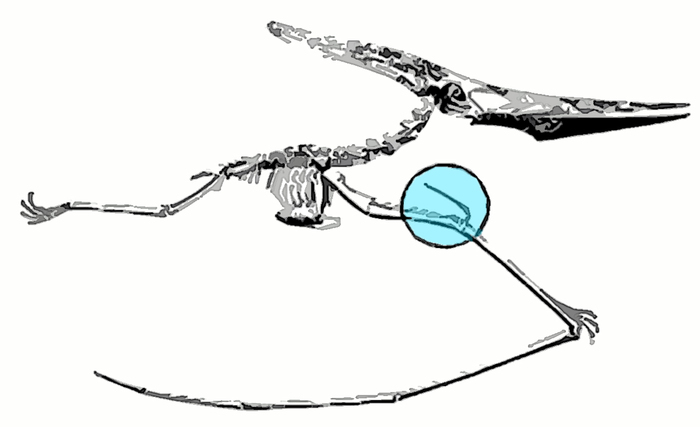

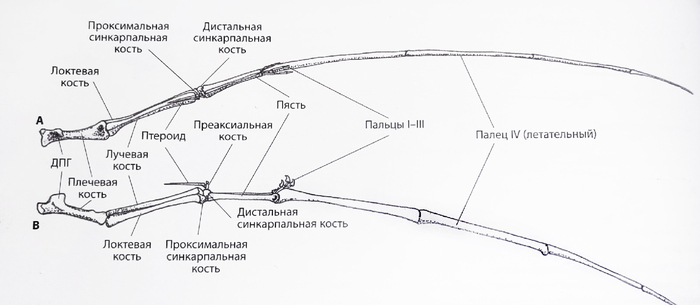

Примеров таких хитростей колдунов ученых можно найти множество и сегодня мы поговорим о пути по которому специалисты поняли, как птерозавры могли сгибать запястья. В одно время в научной сообществе были дискусии на счёт того, как сильно могли сгибать птерозавры свои запястья? Диапозон движения запястья вызывал много споров. Одни считали, что сустав, расположенный между проксимальной синкарпальной костью и дистальной синкарпальной костью ограничивал все движение, другие выдвигали противоположные гипотезы.

Одно из исследований, расставивших все точки на i в этом вопросе было опубликовано в 2008 году. Тогда палеонтолог Мэтью Уилкинсон с помощью 3D моделирования смог показать, что запястье могло сгибаться до 50 градусов. [1]

В пользу данной гипотезы говорит и очень любопытное исследование, опубликованое за 5 лет до статьи Уилкинсона. [2] В нём исследовался артрит у птерозавров. У некоторых птерозавров суставы были изношены до такой степени, что автор статьи их сравнил с артритом у лошадей. Это показало то, что конечности у птерозавров были очень подвижны и тут всплывают 2 вопроса.

Зачем птерозаврам нужны были такие подвижные конечности?

И как так получилось, что суставы могли быть настолько повреждены?

За счёт такой подвижности суставов птерозавры могли увеличить свою скорость. И это обстоятельство могло создать нагрузку на суставы. Также эту нагрузку могло испытывать запястье при взлёте.

Мы можем представить себе старую особь птерозавра, измученную артритом. Этому животному сложно взлетать и сложно передвигаться. Достаточно печальное зрелище, особенно для такого поражающего любое воображение животного. Впрочем вряд ли много этих существ доживали до старости.

Но не будем о грустном. Данные факты показывают, что ответы на вопросы о том, как могло двигаться то или иное животное кроются в мелочах. Где-то в следах, оставленных динозаврами, где-то в артрите у птерозавров.

И в свою очередь факт артрита у птерозавров в очередной раз показывает, что конструкция любых животных, будь то вымерших или современных неидеальна. Везде есть свои изъяны, и нет совершенных организмов, чтобы об этом не говорили отрицатели теории эволюции.

Ответ на пост «Батя показывает фокус»

Для информации, может кому пригодится.

Жизнь миллиард лет назад – биогеохимия и классическая палеонтология о составе лахандинской биоты

Палеонтологи из научных учреждений России, Германии и Австралии продолжают изучение уникального местонахождения древнейших организмов на юго-востоке Сибири – лахандинского лагерштетта возрастом более 1 миллиарда лет. Исследование морфологических признаков ископаемых остатков позволило выявить в комплексе лахандинской биоты восемь достоверных эукариотных форм. Но биохимический анализ остатков органического вещества вмещающих пород показывает полное отсутствие стеранов – диагностических биомаркеров ядерных организмов. Полученные результаты подтверждают гипотезу о подчиненной роли эукариот в морских экосистемах мезопротерозоя.

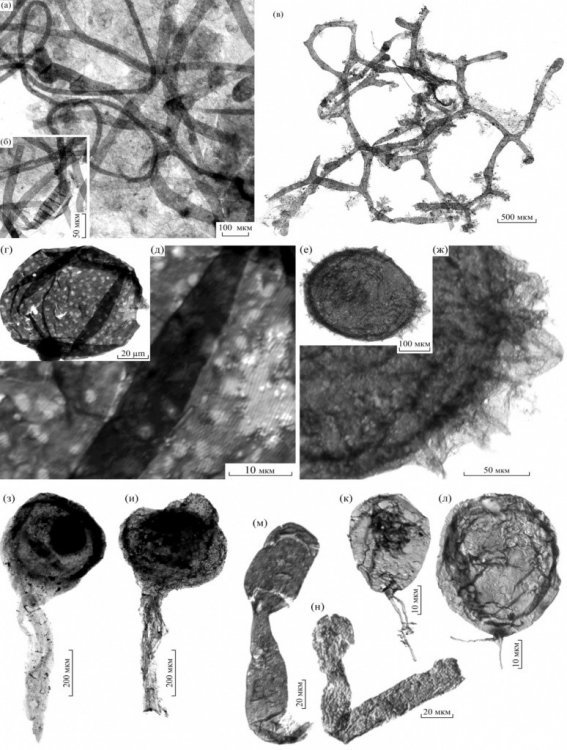

Эукариоты лахандинской биоты: а, б – нитчатые Palaeovaucheria clavata; в – анастомозный бесклеточный таллом Aimonema ramosa; г, д – орнаментированные Valeria lophospriata; е, ж – акантоморфные Trachyhystrichosphaera aimika; з, и – спорангиеподобные Caudosphaera expansa; к, л – неописанная форма; м, н – прорастающие споры Jacutianema solubila

Лахандинский лагерштетт, уникальное местонахождение древнейших организмов, расположенное на границе Якутии и Хабаровского края, было открыто отечественными палеонтологами в середине XX века. Глинистые породы лахандинской серии возрастом 1030–1000 миллионов лет обнажаются здесь вдоль р. Мая, в ее береговых обрывах. Благодаря редкому сочетанию химических, экологических и геологических факторов в этих породах сохранились разнообразные бесскелетные микроорганизмы. Их изучение имеет важнейшее значение для ответа на ряд фундаментальных вопросов палеонтологии докембрия: кем были древнейшие организмы доскелетной эры, как они выглядели, как питались и размножались, в каких условиях обитали?

Комплексные исследования специалистов из Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН (Москва), Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН (Новосибирск), Технологического университета Суинберна (Хоторн, Австралия) и Университета Эберхарда и Карла (Тюбинген, Германия), включающие как классические – сравнительно-морфологические методы палеонтологии, так и новейшие техники в области геохимии и биохимии, позволили уточнить таксономический состав лахандинского комплекса микроорганизмов и выяснить соотношение прокариотической и эукариотической составляющих в биоте.

Используя современные критерии определения ядерных организмов в ископаемой летописи (в первую очередь – сложность морфологической организации и размер организмов), среди более двух десятков описанных эукариот достоверно к ядерным организмам отнесено восемь форм: Valeria lophostriata, Trachyhystrichosphaera aimika, Aimonema ramosa, Palaeovaucheria clavata, Caudosphaera expansa, Germinosphaera bispinosa, Jacutianema solubila и новый вид рода Ourasphaira.

В то же время проведенный анализ биомаркеров из аргиллитов лахандинской серии демонстрирует незначительное присутствие следов гопанов и полное отсутствие стеранов – диагностических биомаркеров эукариот. Такой результат может подтверждать идею о подчиненной роли эукариот в функционировании морских экосистем мезопротерозоя. Однако анализ термической зрелости органического вещества демонстрирует, что оно было подвергнуто значительному термическому стрессу, который привел к утрате диагностических признаков, необходимых для выявления стеранов.

Исследование акцентирует внимание на ограничениях в использовании биомаркеров для интерпретации систематического положения ископаемых остатков из отложений, подвергшихся термическому воздействию, и показывает, что наиболее надежным методом в определении систематического состава древнейших микроорганизмов из протерозойских отложений остается сравнительно-морфологический подход.

Публикация: Шувалова Ю.В., Наговицин К.Е., Дуда Я.-П., Пархаев П.Ю. Древнейшие эукариоты лахандинской биоты (мезопротерозой, юго-восточная Сибирь) – морфологические и биогеохимические данные // Доклады РАН. Науки о жизни. 2021. Т. 500. С. 407–413.

Ученые: на Земле существует триллион видов живых существ

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Ученые провели самую масштабную в истории планеты перепись живых существ, в ходе которой они насчитали примерно триллион видов, населяющих поверхность, океаны, недра и воздух Земли, говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

«До недавнего времени у нас просто не было инструментов для того, чтобы достаточно точно оценить число видов микробов в окружающей среде. Появление новых технологий секвенирования ДНК позволило нам получить доступ к гигантскому массиву информации, необходимой для решения этой задачи», — заявил Джей Леннон (Jay Lennon) из университета штата Индиана в Блумингтоне (США).

Леннон и его коллеги подчеркивают, что эта цифра – один триллион – является лишь достаточно достоверной оценкой общего числа видов, а не их точным количеством. Сегодня, по словам ученых, мы изучили и описали лишь 0,001% видов из этого триллиона. Это говорит о том, что мы почти ничего не знаем о тайнах жизни, особенно в самых низших ее проявлениях, на Земле.

Как объясняют ученые, все предыдущие оценки численности видов на Земле основывались на данных, накопленных при изучении многоклеточных существ, и относительно небольшого числа бактерий – около 100-200 штаммов самых распространенных микробов. Учитывая огромное видовое разнообразие микромира, подобные «переписи» были крайне неточными.

Группа Леннона попыталась исправить эту неточность, используя свои собственные данные, собранные в ходе изучения почвенных микробов, грибов и прочих жителей микромира, а также информацию, собранную крупными научными коллаборациями, изуч ающими разнообразие микрофлоры кишечника, океанов Земли и пресноводных водоемов.