Частота осцилляций ктг что это

Частота осцилляций ктг что это

Оценка КТГ должна быть многофакторной, т.е. включать в себя рассмотрение всех важных параметров сердечной деятельности плода. Односторонний подход, при котором обращают внимание на одну из характеристик без учета остальных, чреват необоснованной гипердиагностикой состояния плода. Для осуществления принципа многофакторности представляется целесообразным последовательное рассмотрение таких параметров КТГ, как базалъный ритм, вариабельность, акцелерации и децелерации.

Базальный ритм является средней от частоты сердцебиения плода (ЧСП) за определенный промежуток времени вне схватки. Минимальная продолжительность записи КТГ, в течение которой можно судить о базальном ритме, равна 10 мин, Размах колебаний базального ритма при доношенной беременности, не выходящий за пределы нормы, составляет от 120 до 160 в мин. При ЧСП выше 160 в мин можно говорить о тахикардии, причем от 160 до 180 в мин — об умеренной, более 180 в мин — о выраженной. Наоборот, ЧСП менее 120 в мин свидетельствует о брадикардии, причем от 100 до 120 в мин— об умеренной, а ниже 100 в мин — о выраженной.

L.A. Gibils (1993) за нормальный базальный ритм считает ЧСП от 120 до 150 в мин и в некоторых случаях (1-2%) ав тор к норме относит ЧСП от ПО до 115 в мин или от 155 до 160 в мин. При сроке беременности 30 нед базальный ритм составляет 160-170 в мин, при переношенной беременности — от 100 до 120 в мин. Базальная частота сердечных сокращений плода при тазовых предлежаниях плода выше, чем при голов ных,что объясняют сдавленном пуповины туловищем и головкой плода, а также раздражением n. splanchnicus.

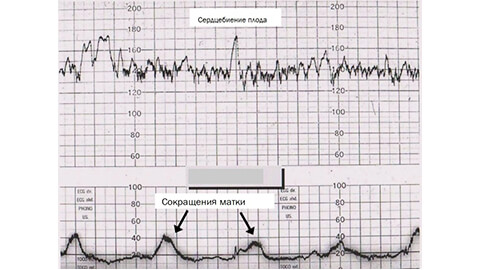

Вариабельность ЧСП является сложным параметром сердечной деятельности плода. Ее можно оценивать как по ширине записи КТГ (амплитуда ЧСП), так и по частоте осцилляции (колебании).

Частота осцилляции (рис. 7) определяется двумя способами: 1) по количеству нулевых пересечений кривой ЧСП в минуту; 2) по количеству пиков ЧСП в минуту.

КТГ плода

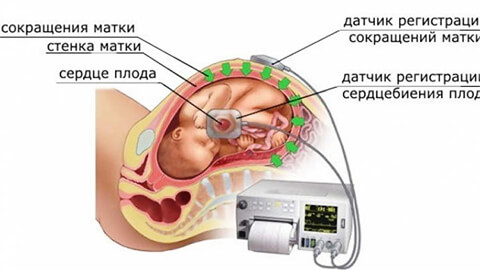

Насколько правильно развивается младенец в материнском чреве, врач может оценить на основе специальных исследований. В том числе, благодаря кардиотокографии (КТГ) плода. Это нестрессовый тест, он безопасен для малыша и его мамы. КТГ регистрирует частоту сокращений сердца плода в покое и в движении, а также реакцию на маточные сокращения и изменение внешних воздействий. Это позволяет врачу принимать решение о коррекции режима или терапии беременной женщины, или даже экстренной помощи в родах.

Особенности методики

КТГ сердца плода — исследование, которое основано на принципе Доплера. Устройство одновременно регистрирует силу сокращений матки и циклы сердечной деятельности ребенка. Оба параметра выводятся самописцами на бумажную ленту. КТГ плода отображается на бумажной термоленте. Рисунки представляют собой кривую линию и совмещая их в определенных позициях врач увидит особенности состояния младенца: его подвижность и сердцебиение.

КТГ плода при беременности может проводится:

При родах очень важно использовать возможности КТГ. Так врач будет отслеживать состояние младенца и, если собственных сил малыша будет недостаточно, обязательно придет на помощь. Этот метод позволит оценить, нарастают схватки или идут на убыль. Тогда гинеколог будет точно знать, имеет ли место слабость родовой деятельности и нужно ли применять родовую стимуляцию.

Виды исследования КТГ

Нестрессовый метод КТГ плода — это запись показателей с электродов в обычной жизненной ситуации. Это абсолютно неинвазивное исследование, оно не оказывает влияние ни на состояние младенца, ни на организм матери. Обычно врачу достаточно такого теста, ведь он несет в себе всю необходимую информацию.

Если при проведении нестрессовой КТГ получены неоднозначные результаты, врач может принять решение о специальных функциональных пробах или стрессовом КТГ. При этом в организм матери внутривенно вводится небольшое количество окситоцина — вещества, которое вызывает сокращения матки. Также можно использовать маммарный метод, когда искусственно раздражают соски и от этого также происходит выброс окситоцина.

Эти тесты становятся моделью родов. Показатели КТГ помогают оценить, насколько при этом меняется физиология младенца и не станет ли для него непосильной родовая нагрузка.

Есть и функциональные пробы — специальные внешние воздействия, которые приводят к тому, что у младенца усиливается сердцебиение. Врач оценивает, насколько стабилен сердечный ритм. К таким пробам относятся:

Сейчас стрессовые тесты применяют достаточно редко. Как правило, такие исследования будет проводить только опытный врач с высокой квалификацией. В этом случае даже стрессовый тест не принесет никаких неудобств будущей маме и малышу.

Когда исследование наиболее информативно

Как правило, обследование при помощи КТГ принято проводить начиная с 32 недели беременности. Хотя и с 26 недель метод может быть достаточно эффективен в плане диагностики.

Чтобы получить точную информацию, нужно учитывать время суток, когда младенец в утробе наиболее активен. Это два временных промежутка:

Чтобы результаты КТГ были точными, нельзя:

Сложно проводить диагностику у полных женщин, ведь значительная жировая прослойка заглушает сердцебиение ребенка.

Можно получить неверные данные, если неправильно наложить датчик. Он может регистрировать пульсацию аорты матери, тогда ритм сердцебиений будет достигать 65-80 ударов в минуту.

Подготовка к КТГ

Исследование проходит амбулаторно, в женской консультации. Это не больно и абсолютно безвредно. Поэтому волноваться не следует. Ведь КТГ — это обязательная процедура, которая позволит оценить состояние вашего малыша и в случае проблем поддержать его силы.

Перед проведением кардиотокографии необходимо:

Что показывает КТГ плода

Состояние плода врач оценит по следующим данным КТГ:

Как расшифровать результаты КТГ

Расшифровка результатов КТГ проводится по системе специальных баллов. Подсчет ведется в количестве сердечных сокращений.

По параметру базального ритма начисляются:

Акселерации получают оценку:

Децелерации оцениваются таким образом:

Кроме того оценивается амплитуда графика сердечных колебаний в минуту. Это происходит по таким критериям:

Затем подсчитывается общее количество баллов. По такому параметру можно сделать следующие выводы:

Во многих клиниках при проведении кардиотокографии аппаратура самостоятельно рассчитывает показатель состояния плода. В норме он равняется 1,0. Если ПСП превышает норму на 0,5-1, это расценивается как начальные показатели ухудшения здоровья и корректируется терапевтическим лечением. Если показатель выше на 1,01 или 2 единицы — будущую маму необходимо госпитализировать и лечить в условиях стационара. Более высокие значения ПСП — показание для экстренного проведения родов.

Кардиотокография не является высокоточным исследованием, ее достоверность зависит от опыта врача, правильной интерпретации результатов и того, насколько правильно проведено обследование. Исследование дает общую картину, а подтвердить или опровергнуть полученные данные, а также установить причину необычного поведения младенца могут только дополнительные диагностические процедуры.

Медицинские рекомендации

Многоканальная наружная гистерография (НГГ) позволяет получать информацию о сократительной деятельности матки в разных ее отделах, как в норме, так и при патологии. Метод простой, неинвазивный и дает возможность судить о месте и начале возникновения волны сокращения, направлении и скорости ее распространения, координированности сокращений различных отделов матки, позволяет регистрировать длительность, величину, характер схваток и интервал между ними.

Антенатальная кардиотокография плода.

В настоящее время кардиотокография является ведущим методом оценки состояния плода во время беременности.

Большинство медиков подчеркивают, что именно в III триместре беременности (срок с 32 недель и более) достигает зрелости миокардинальный рефлекс и другие проявления жизнедеятельности плода, оказывающие влияние на характер его сердечной деятельности, в частности становление цикла активности и покоя плода, и проведение кардиотокографии плода наиболее эффективно. Хотя пульс плода может улавливаться прибором и с меньшим сроком беременности.

Ведущим для оценки состояния плода при использовании КТГ является активный период плода, поскольку изменения сердечной деятельности в период покоя могут быть аналогичны тем, которые наблюдаются при нарушении его состояния.

В настоящее время физиологическое состояние плода условно делят на 4-е цикла (фазы). Взаимосвязь фаз состояния здорового плода и характера КТГ представлена в таблице 5.1.

Фазы жизнедея-тельности плода

Биофизическая характеристика фаз

Длительность, %

— средняя, мин

— максимальная, мин

С1F

«глубокий сон»

С2F

«поверхностный сон»

С2F

С3F

«бодрствование»

реактивный с нестабильным ритмом, высокими продолжительными акцелерациями или тахикардией

Фаза С1F

В фазе «глубокого сна» определяется стабильный низкоамплитудный сердечный ритм с редкими акцелерациями. Амплитуда осцилляций обычно не превышает 6 уд/мин, средняя частота акцелераций составляет 3 акцелерации в час, т.е. на 20-и минутных сеансах акцелераций может не быть совсем, и в этих случаях нестрессовый тест даст ареактивный результат.

Так как ареактивный нестрессовый тест в половине случаев встречается при гипоксии и ацидозе плода, то в таких случаях существует опасность ложного диагноза, в т.ч. и пропуска патологии.

Проблема дифференциальной диагностики удовлетворительного и неудовлетворительного состояния плода может быть решена путем увеличения продолжительности сеанса. Если при увеличении времени обследования не происходит смены реактивности, то можно предполагать наличие у плода дистресса.

Фаза С2F

Во время фазы «поверхностного сна» отмечаются высокая амплитуда осцилляций с частыми акцелерациями, реактивный нестрессовый тест. Средняя частота акцелераций составляет 20 – 22 акцелерации в час или 3 за 10 мин на фоне достаточной вариабельности сердечного ритма.

Фаза С3F

В этой фазе движения тела отсутствуют. Акцелераций нет. Нестрессовый тест ареактивный.Амплитуда осцилляций высокая. КТГ не информативная.

Фаза С4F

Для фазы «бодрствование» характерны продолжительные движения тела. В этой фазе наблюдается нестабильность базального ритма с высокими длительными акцелерациями или тахикардией. Нестрессовый тест реактивный.

Таким образом, в антенатальном периоде характер сердечного ритма, внешний вид кардиотахограммы и её численные параметры зависят от фазы физиологического состояния плода. Более того, нормативные значения КТГ и диагностическая значимость нестрессового теста актуальна только для фазы C2F, то есть фазы «поверхностного сна». Для всех остальных фаз имеющиеся кардиотокографические критерии благополучия плода «адекватно не работают». А для фазы «глубокого» сна характерны низкоосцилляторный вариант кардиотахограммы, вплоть до линейного. Последний может быть причиной ненужного ятрогенного вмешательства в гестационный процесс. С другой стороны, пренебрежение к маловариабельному варианту кардиотахограммы может послужить причиной отказа от необходимого врачебного вмешательства в гестационный процесс.

Поэтому если в течение 60 минут нестрессовый тест остается ареактивным (низкая вариабельность, отсутствие акцелераций), то это, вероятно, связано с нарушением адаптация плода, и его состояние вызывает тревогу.

БЧСС определяют как среднее значение ЧСС плода в промежутках между акцелерациями и децелерациями. БЧСС подвержена постоянным небольшим изменениям, что обусловлено реактивностью автономной системы сердца плода. В мониторе производится расчет среднего значения БЧСС за сеанс, а также крайние отклонения от нее. При этом кривая БЧСС выводится на графике ЧСС после сеанса. В таблице 5.2 приведена шкала диагностики плода в зависимости от БЧСС.

Существенную роль при анализе состояния плода играют показатели вариабельности сердечных сокращений плода относительно базального ритма. О вариабельности ЧСС судят по отклонению от БЧСС. Подсчет вариабельности частотного ритма проводят в течение каждой минуты по амплитуде и частоте. Амплитуду осцилляций определяют по отклонениям от среднего ритма, а частоту осцилляций – по количеству пересечений осцилляций «плавающей линией», т.е. линией, соединяющей середины амплитуд.

Таблица 5.2. Диагностика состояния плода по диапазону значений БЧСС

В приборе звучит сигнал тревоги при значении БЧСС более 170 уд/мин

В приборе звучит сигнал тревоги при значении БЧСС менее 110 уд/мин

Проведение четырехканальной НГГ возможно с 16 недель беременности с использованием одного датчика, с 20 до 28 недель – двух или трех, с 29 до 40 – трех и более.

НГГ является методом доклинической диагностики угрозы прерывания беременности, преждевременных родов, а также нарушений СДМ в родах.

НГГ должна проводиться у беременных женщин:

При родах применение НГГ позволяет количественно и качественно оценить сократительную деятельность матки (СДМ), с целью выявления ее нарушений у женщин группы риска по развитию аномалий родовой деятельности: многоводие, маловодие, плоский плодный пузырь, крупный плод, многоплодная беременность, хроническая плацентарная недостаточность, тазовое предлежание плода, миома матки, аномалии развития матки, гестозы, патологические состояния матки и ее шейки и др. Кроме того, проведение НГГ при родах позволяет провести дифференциальную диагностику между патологическим подготовительным периодом и началом I – го периода родов.

По многоканальной наружной гистерограмме можно оценить различные нарушения «тройного нисходящего градиента», проявляющиеся дискоординацией сократительной деятельности основных функциональных отделов матки. Нарушение названного градиента может быть тотальным, охватывающим интенсивность, продолжительность, распространение, либо частичным (нарушения одного или двух компонентов). Чем значительней нарушения «тройного нисходящего градиента», тем больше затягиваются роды. Только многоканальная наружная гистерография позволяет правильно оценить нарушения «тройного нисходящего градиента». В режиме наружной гистерографии анализируется сократительная деятельность в четырех зонах.

При проведении сеанса НГГ на экране и на печати будут построены временные диаграммы сократительной деятельности, по которым можно оценить тонус и интенсивность сократительной деятельности, а также координированность СДМ.

Кроме этого, дополнительно рассчитываются параметры для каждого ТОКО-датчика, характеризующие маточную активность:

Для диагностики наружной гистерографии во время беременности женщин анализируется спонтанная сократительная деятельность матки (ССДМ), изменяющаяся в зависимости от срока беременности, особенно за 2 или 3 недели до родов. Выделяют два типа сокращений: с большой амплитудой и продолжительностью (тип Braxton – Hicks) и с малой амплитудой и продолжительностью (тип Alvares). Частота регистрации этих типов сокращений зависит от срока беременности.

При физиологически протекающей беременности до 25 недель регистрируются по данным наружной гистерографии только малые сокращения типа Альвареца продолжительностью от 35 до 60 с (2 или 3 сокращения за 60 мин). Начиная с 26 до 30 недель, появляются большие сокращения типа Брекстона-Гикса, причем за 60 мин 3 или 4 малых и 1 большое сокращение (продолжительность большого сокращения от 50 до 70 с и более). При сроке беременности от 31 до 37 недель – 2 больших и 2 малых спонтанных сокращения матки. При сроке от 38 до 40 недель регистрируются спонтанные сокращения в соотношении: 3 больших и 1 малое или все сокращения типа Брекстона-Гикса с появлением тройного нисходящего градиента маточных сокращений (ССДМ приобретает координированный характер). Возрастание частоты маточных сокращений к концу беременности отражает важные эндокринные изменения в организме женщины, что связано с подготовкой к будущим родам. Поэтому мониторинг сократительной деятельности матки в последние недели беременности имеет большое практическое значение, так как характер маточной активности, который сформировался к окончанию беременности, в большинстве случаев проявляется в характере родовой деятельности.

При угрозе прерывания беременности повышается маточная активность, приобретая, как правило, дискоординированный характер, или преобладают большие сокращения типа Брекстона-Гикса продолжительностью от 60 с и более. Причем высокоамплитудные сокращения регистрируются в основном в области дна матки.

Регистрация ССДМ у беременных в динамике имеет важное практическое значение для прогноза родов и профилактики аномалий родовой деятельности. Появление повышенной ССДМ (увеличение количества малых, больших или дискоординированных сокращений) на сроках беременности от 16 до 36 недель указывает на угрозу прерывания беременности.

При отсутствии координированной ССДМ на сроке беременности 39 или 40 недель или появление дискоординированной ССДМ свидетельствует об отсутствии «биологической готовности» к родам.

Рекомендуемая литература:

КТГ плода при беременности

КТГ — это современный и безопасный метод функциональной диагностики внутриутробного состояния плода и тонуса матки женщины. Он фиксирует частоту сокращений сердца плода в движении и в покое, его реакцию на изменение внешних воздействий. Также он регистрирует маточные сокращения.

Сделать кардиотокографию вы можете в клинике «Промедика» в Белгороде. Это исследование позволит врачу отделения гинекологии проследить за состоянием ребенка, принять правильное решение для назначения терапии или для коррекции режима, а также экстренной помощи во время родов.

КТГ плода: что это такое?

KTG — исследование, базирующееся на принципе Допплера. Оно регистрирует циклы сердечного ритма и силу сокращения матки самописным прибором на бумажную ленту. На ней отображается график, который позволит врачу увидеть особенности развития ребенка.

Когда и для чего делают КТГ при беременности?

Исследование выполняют каждой беременной женщине минимум 3 раза в третьем триместре, а также во время родов:

Кардиотокография плода может быть проведена внепланово по следующим показаниям:

Противопоказания для КТГ плода

Это безопасное ультразвуковое исследование, которое не причиняет вреда ни матери, ни ребенку. Однако до 28 недели беременности оно считается неинформативным, поскольку только к этому периоду сердце плода начинает регулироваться вегетативной нервной системой. К 32 недели формируется цикличность бодрствования и сна ребенка.

Подготовка к кардиотокографии

По времени процедура длится 40-60 минут. Специальной подготовки не требуется, однако врачи рекомендуют:

Как вам проведут КТГ при беременности?

Лучше всего проводить диагностику во время максимальной активности плода. Если ребенок спит во время диагностики, то ее результаты могут быть некорректными. Скорее всего, вам потребуется пройти процедуру повторно.

Кардиотокография при беременности предполагает установку датчика тонуса матки в область ее дна, а также датчик сердцебиения плода. Их подключат к монитору аппарата и включат запись на ленку. В руки женщине дают пульт с кнопкой, которую следует нажимать каждый раз при ощущении шевеления плода.

Расшифровка КТГ при беременности

Проводится врачом центра «Промедика». При интерпретации результатов он принимает во внимание множество критериев.

Базовый сердечный ритм

Это среднее значение частоты сердцебиения плода. Оно является стабильным в течение всего 3 триместра беременности. Норма ЧСС плода — 120-160 ударов в минуту.

Вариабельность

Это варианты отклонения сердечного ритма — осцилляции, которые встречаются быстрые и медленные. Первые показывают изменения в режиме реального времени. Медленные осцилляции бывают высокими, низкими, средними.

Акселерации и децелерации

Эти показатели характеризуют качественные изменения сердечного ритма. Его учащение на 15 ударов в минуту и более — акселерация, урежение на 15 ударов в минуту— децелерация. Последние состояния не встречаются при хорошем состоянии плода. Неглубокие и короткие децелерации также могут быть вариантом нормы.

Желательно, чтобы за 10 минут проводилась регистрация не более 2 акселераций.

Шевеления плода

Малыши имеют разную двигательную активность, на которую влияет не только его здоровье, но и другие факторы:

Во время сна шевеления плода будут минимальны. Возможно, вам потребуется повторная кардиотокография.

Если во время диагностики регистрируется не менее 3 движений плода за 30 минут, то это хороший признак.

Баллы по Фишеру

На ее основе проводится расшифровка КТГ. Эта шкала используется в разных странах. В ней фиксируются разные клинические показатели, при сложении которых получается показатель состояния плода (ПСП). В соответствии с ней:

Шкала Савельевой

Используется для оценки результатов КТГ. В соответствии с ней:

Значение КТГ

КТГ — это важный метод диагностики. Его назначение при беременности позволяет отследить состояние плода, а также минимизировать риски перинатальной смертности.

Чтобы записаться на диагностику, обратитесь к администратору центра «Промедика» удобным способом.

Головченко Олегом Васильевичем

(врач акушер-гинеколог высшей категории, кандидат наук)

Статья: Фетальные мониторы и критерии анализа состояния плода. Кардиотокография.

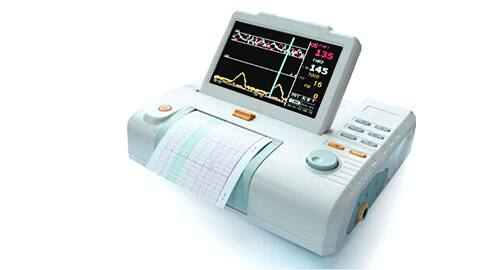

На протяжении всей истории акушерства и гинекологии диагностика состояний плода являлась одной из важнейших задач. На первых этапах применялась в основном аускультация, позволявшая выслушивать сердечную деятельность плода. Далее с развитием медицины и появлением новых технических средств появлялись возможности все более полной диагностики плода. Так, одним из важнейших этапов в развитии диагностики беременности стало появление кардиотокографии – метода, основанного на совместном анализе кривых частоты сердечных сокращений плода (кардиотахограмма), сократительной активности матки (токограмма) и движений плода (актограмма). Прибор, предназначенный для проведения кардиотокографии, получил название фетальный монитор (кардиомонитор плода, кардиотокограф).

Кардиотокография обычно может применяться с 24 недели беременности. Время проведения этого исследования может варьироваться от 10 минут до 1 часа, что связано с наличием определенных периодов сна у плода, которые могут длиться до 40 минут, и во время которых не всегда могут быть измерены все необходимые параметры. Обычно для измерения ЧСС плода используется ультразвуковой датчик, для измерения сократительной активности матки используется тензометрический датчик (токодатчик). Кардиотокография подразделяется на непрямую (наружную) и прямую (внутреннюю). Наружный метод наиболее широко распространен, является неинвазивным и может быть использован как при беременности, так и во время родов.

Базальный ритм, или же базальная частота сердечных сокращений (БЧСС), является средней частотой сердечных сокращений плода за определенный промежуток времени, обычно более 5 минут. В зависимости от стадии беременности нормальные значения базального ритма колеблются от 110 до 150 ударов в минуту. Важным является тот факт, что физиологически ЧСС плода подвержена постоянным небольшим изменениям, для характеристики которых используются параметры, приведенные ниже. Заранее отметим, что анализ кардиотокограмм основан именно на анализе этих важнейших параметров.

Осцилляции представляют собой отклонения ЧСС плода от среднего базального уровня. Изменения базального ритма характеризуется частотой и амплитудой мгновенных осцилляций. В норме частота мгновенных осцилляций составляет 6-12 в минуту. Вариабельностью базального ритма называется разница по амплитуде между самым высоким и самым низким пиком в графике зависимости ЧСС плода от времени продолжительностью в 1 минуту, но не учитывая феномены акцелерации и децелерации (см. далее). Обычно в норме амплитуда вариабельности сердечного ритма составляет 5-25 уд./мин. Отдельно выделяют синусоидальный тип вариабельности, при котором кардиотокограмма характеризуется повторением синусоидальной волны с частотой повторения цикла 3-5 в минуту и амплитудой волны 5-15 уд/мин. Данный тип кардиотокограммы чаще всего связан с тяжёлыми нарушениями беременности, в частности, анемией плода, тяжёлой гипоксией, резус-конфликтом.

Помимо мгновенных осцилляций важное диагностическое значение имеют более длительные изменения базального ритма – акцелерации и децелерации:

Акцелерации (accelerations) – это преходящие увеличения (ускорения) базального ритма продолжительностью 15 секунд и более и амплитудой более 10-15 уд./мин.

Децелерации (decelerations) – это преходящие эпизоды урежения или замедления ЧСС плода более, чем на 15 уд./мин, продолжительностью 15 секунд и более.

STV (short-term variation) – это показатель разности между средними пульсовыми интервалами, зарегистрированными в течение предыдущего и последующего промежутка, равного 1/16 минуты. Это синтетический показатель, расчет которого доступен лишь автоматизированным системам. Его введение продиктовано желанием заменить показатель амплитуды мгновенных осцилляций, точный расчет которого был бы крайне труден ввиду большого количества мгновенных осцилляций, регистрируемых в ходе исследования. В норме STV составляет 5-10 мс.

LTV (long-term variation) рассчитывается как среднее значение разницы между минимальными и максимальными пульсовыми интервалами за каждую минуту, или в случае длительной акцелерации между максимумом и базальным уровнем.

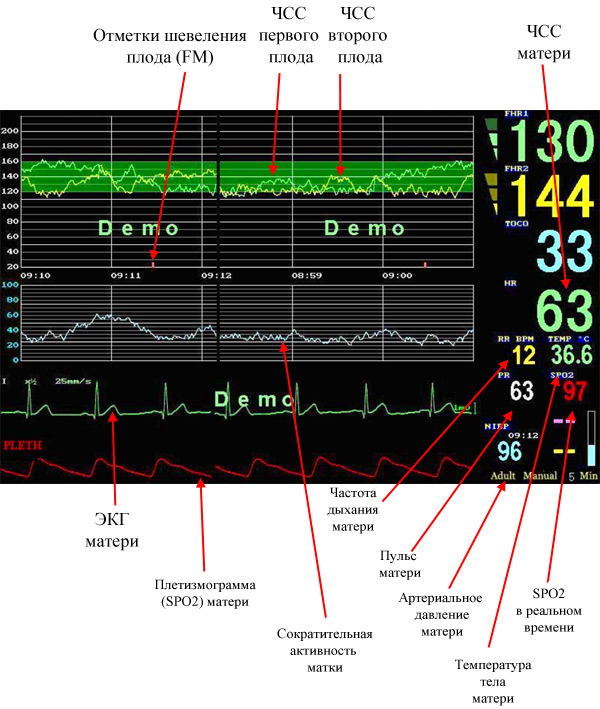

На данном рисунке представлен экран мониторинга плода при двухплодной беременности и мониторинга состояния матери, отображенный на фетальном мониторе Comen Medical STAR5000C.

Автоматизированный анализ кардиотокограмм

Кардиотокограмма представляет собой сложную кривую, которую можно описать множеством различных функций. Наиболее важными критериями являются параметры, описывающие вариабельность сердечного ритма плода, так как с помощью ее анализа можно с высокой вероятностью определить наличия дистресса у плода, т.е. развития гипоксии, метаболического и респираторного ацидоза и других угрожающих нарушений. Ввиду сложности кардиотокограммы ее визуальный анализ затруднен, поэтому в связи с широким внедрением компьютерной техники стали использоваться автоматизированные системы оценки кардиотокограмм. Мы рассмотрим наиболее значимые и распространенные из них.

Система бальной оценки Фишера в модификации Кребса. В конце 1976 году W. Fischer была предложена система бальной оценки, модифицированная в 1978 году Н. Krebs. Данная система бальной оценки кардиотокограммы получила широкое распространение, она включает оценку частоты базального ритма, амплитуды мгновенных осцилляций, частоты осцилляций, количество акцелераций и децелераций за 30 мин., число шевелений плода за 30 мин. В конце исследования система выставляет бальную оценку, по которой с определенной степенью вероятности (75%) можно судить о состоянии плода.

Оценка в 8–10 баллов по данным критериям свидетельствует о нормальной сердечной деятельности,

5–7 баллов — о начальных признаках нарушения жизнедеятельности,

4 балла и менее — о серьёзных изменениях состояния плода.

Данный вид оценки состояния плода применяется в различных кардиотокографах, в том числе в российских фетальных мониторах Сономед (где также применяется анализ по критериям FIGO, предложенный международной ассоциацией акушеров и гинекологов, но считающийся многими специалистами неудобным), а также в мониторах STAR5000C производства Comen Medical.

Критерии Dawes-Redman. В 1977 году английские профессоры Dawes and Redman предложили метод оценки кардиотокограммы, основанный на анализе параметра STV (показатель разности между средними пульсовыми интервалами). Стоит отметить, что анализ именно этого параметра является достаточно логичным, т.к. при компьютерной обработке напрямую измеряются именно временные интервалы между соседними сердечными сокращениями, и все остальные параметры вычисляются на их основе. Проведя анализ 8000 кардиотокограмм и сопоставив их с состоянием новорожденных детей после родов, ими были сформированы критерии, получаемые на основе анализа параметра STV, которые позволяли прогнозировать дальнейший ход беременности. Ниже перечислены наиболее важные из этих критериев:

— Наличие эпизодов высокой вариабельности (признак нормы)

— Средняя общая LTV (long-term variation) в течение всех эпизодов высокой вариабельности > 32 мс

— STV (short-term variation) > 3 мс

— Отсутствие децелераций большой площади

— Наличие хотя бы одного движения плода или трех акцелераций

— Соответствие базального уровня диапазону 116-160 уд./мин

Метод математического анализа кардиотокограмм Демидова. Данный метод предложен профессором В.Н. Демидовым в 1983 году. Оценка состояния плода во время беременности по данному методу проводится путем анализа интегрального диагностического показателя – показателя состояния плода (ПСП). Это четырехбальный показатель.

0-1,0 − свидетельствует о наличии здорового плода; 1,1-2,0 − о начальных нарушениях состояния плода;

2,1-3,0 − о выраженных нарушениях состояния плода;

3,1-4,0 − о резко выраженных нарушениях состояния.

По данным авторов средняя точность данной методики составляет 88,5%. Данный метод анализа применяется в фетальных мониторах Уникос, разработанных в России при участии Научного Центра Акушерства, Гинекологии и Перинатологии РАМН.

Заключение

Таким образом, как мы видим, существует множество автоматизированных систем, позволяющих оценивать состояние плода. Большое количество этих систем продиктовано тем, что ни одна из них не является идеальной. Все в какой-то мере обладают погрешностью в анализе и прогнозировании состояния плода. В то же время существует и ряд фетальных мониторов, не обладающих функциями анализа. Такие приборы тоже имеют право на существование, так как квалифицированный врач способен диагностировать состояние плода по данным кардиотокографии самостоятельно. В случае же наличия автоматизированной системы анализа присутствие врача не обязательно, и диагностику может выполнить специалист-техник, что актуально для Запада с его системой разделения на специалиста, осуществляющего сбор данных пациента, и врача, проводящего диагностику.