Частица ся в глаголах это что

Частица ся в глаголах

Что такое постфикс в русском языке? Примеры

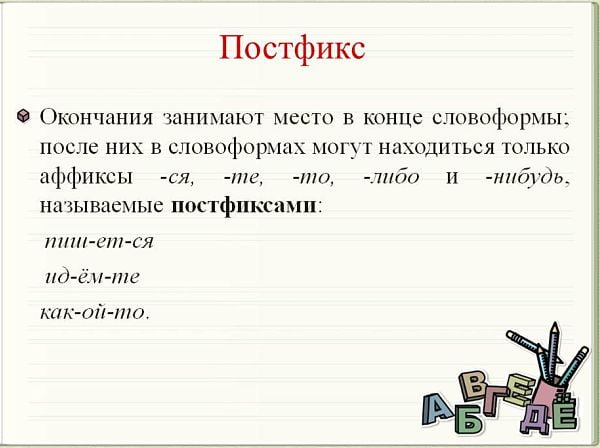

Постфикс — это значимая морфема, находящаяся после всех других частей слова. Различаем формообразующий и словообразовательный постфикс, который включается в основу слова.

Значимые части слова — морфемы

Чтобы узнать, что такое постфикс, вспомним, какие морфемы в своем составе имеют слова русского языка:

- (приставка) (соединительные гласные)

В морфемном составе многих слов варьируется разный набор минимальных значимых частей. Состав некоторых слов соответствует, например, следующим схемам:

Кроме этих часто встречающихся морфем, в составе некоторых лексем имеется еще одна значимая часть — постфикс.

Постфикс — это…

Лингвистический термин «постфикс» является латинским по своему происхождению и состоит из двух частей:

В морфемике русского языка пользуются этим термином, который имеет следующее значение:

А вот какое определение, что такое постфикс, можно прочесть в Википедии:

Как обозначается постфикс?

Все значимые части слова имеют условное графическое обозначение. Постфикс обозначается в виде прямого уголка с продленной вправо горизонтальной линией.

Постфиксальный способ словообразования

В составе возвратных глаголов отметим наличие постфикса -ся, вариантом которого является -сь. Возникает вопрос — постфикс -ся словообразовательный или формообразующий?

Морфема -ся пишется после согласных, а -сь — после гласных, например:

Глагольный возвратный постфикс выполняет формообразующую роль:

Как и формообразующие суффиксы и окончание, эта часть слова не включается в производящую основу:

Постфикс -ся может участвовать в образовании новых слов — непереходных глаголов:

Эта морфема является тогда словообразовательной, когда она участвует в образовании возвратных глаголов, не имеющих пары без неё, или слово в присутствии постфикса приобретает другое лексическое значение.

В таких случаях, являясь словообразовательной морфемой, -ся входит в основу лексемы, которая чаще всего является прерывистой, например:

В соответствии с этими критериями не входит в глагольную основу постфикс -те, образующий форму 2 лица множественного числа повелительного наклонения:

Понаблюдаем за процессом словообразования:

Словообразовательные постфиксы местоимений и наречий включаем в основу слов:

Постфикс -ка смягчает приказной тон обращения к другому лицу:

Принеси-ка мне чистый лист, ручку и чернила (Майн Рид).

В морфемном составе слов русского языка существуют минимальные значимые словообразовательные и формообразующие части:

Частица ся в глаголах это что

Очень часто недоуменно спрашивают, почему – ся перестало называться частицей и получило звание суффикса. Такие вопросы вполне понятны и обоснованны в своем возникновении, поскольку преподаватели русского языка в школе (да и обучающиеся тоже) издавна привыкли считать– ся возвратной частицей. Однако столь же понятным и обоснованным является определение – ся как суффикса в действующих учебниках. И вот почему.

В качестве определенной значимой единицы современного русского языка– ся, с одной стороны, не обладает теми свойствами, которые характерны для частиц, а с другой – имеет все признаки, присущие суффиксам. Разберемся в этом подробно.

Что представляют собой частицы, образующие известную часть речи? Это прежде всего с л о в а, имеющие не только специфическое словное звучание и значение, но и полную словесную самостоятельность. В предложении они поэтому могут свободно передвигаться и располагаться после любого слова, ясно и четко осознаваясь как отдельная, самостоятельная, автономная лексическая единица. Вспомним хотя бы возможные варианты такого высказывания, какими являются предложения: Я уже вчера это знал, Я вчера уже это знал, Я вчера это уже знал, Я вчера это знал уже и Он бы этого не сделал, Он этого бы не сделал, Он этого не сделал бы.

Обратите, например, внимание на такие разные высказывания, которые возникают, когда начинают кочевать по предложению частицы только и нет: Только он тогда пожалел тебя, Он тогда пожалел только тебя, Он только тогда пожалел тебя; Не здесь твой плащ, Здесь не твой плащ. И т. д. Варьируя одно и то же, создавая совершенно новые смыслы или оттенки значения, частицы всегда живут своей собственной жизнью.

Является ли – ся, подобно частицам, самостоятельным словом? Нет, не является. В отличие от действительных частиц типа уже, только, бы, не, вот, еще, почти, лишь, разве, даже, неужели, же и т. п., существующих как с л о в а в п ре д л о ж е н и и, – ся в качестве определенного языкового факта наблюдается т о л ь к о в с л о в е (либо в глаголе, либо в образованных от него причастии и деепричастии). А коли так, то– ся представляет собой лишь значимую часть слова, морфему, единицу внутрисловного проявления и семантики, неотделимую от соответствующих глаголов и их причастных и деепричастных образований.

В качестве покорневой служебной морфемы, находящейся после непроизводной основы, – ся может быть только суффиксом, и ничем другим. Правда, – ся стоит в слове после окончания (ср. носится, возвращающегося и т. д.), однако никто не предписывал суффиксу быть обязательно перед окончанием. Он может быть и пофлексийным. Суффиксом (об этом говорит и этимология этого слова) мы называем служебную значимую часть слова, располагающуюся после корня, неважно, сразу же после корня или нет, до окончания или после. По своему пофлексийному характеру суффикс– ся не одинок. Такими же пофлексийными суффиксами являются, в частности, суффиксы – то, – либо, – нибудь (ср. кого-то, кому-либо, кем-нибудь и т. д.).

Заметим, что морфемность – ся, равно как и – то, – либо, – ни-будь, обозначена (в отличие от частиц, которые пишутся раздельно) и орфографически: – ся пишется слитно, а– то, – либо, – нибудь – через дефис, подобно префиксально-суффиксальному блоку по—и в словах типа по-братски.

Выше говорилось, что в качестве служебной морфемы, стоящей после корня, – ся может быть охарактеризовано лишь как суффикс. Такая квалификация– ся определяется, естественно, не одним только его покорневым местоположением: ведь после корня располагаются и окончания; – ся не является окончанием, в силу того что оно не имеет флексийной семантики. Известно, что окончания указывают на связи слова с другими словами в предложении, суффиксу же – ся такие функции не свойственны: он имеет различные, но всегда несинтаксические значения: значение взаимности (они целуются), страдательности (дом строится), интенсивности действия (стучатся) и т. д.

Таким образом, морфема– ся называется суффиксом потому, что она, находясь за корнем, не обладает семантическими признаками окончания и, напротив, имеет такие значения, которые целиком укладываются в смысловые рамки, характерные для суффикса. Суффиксом морфему – ся называют в науке о русском языке уже давно. В частности, так именовал – ся академик В. В. Виноградов в своей работе «Современный русский язык» еще в 1938 г., правда (имея в виду пофлексий-ный характер – ся), с уточняющим определением «агглютинативный». «Грамматика современного русского литературного языка» под ред. Н.Ю.Шведовой (М., 1970) называет – ся постфиксом, однако постфиксами могут быть и суффиксы, и окончания.

Суффикс– ся не всегда выступал, как это наблюдается сейчас, пофлексийным суффиксом. Было время, когда – ся действительно представляло собой частицу. Однако в качестве отдельного, хотя и служебного, слово – ся существовало лишь в древнерусском языке. Затем оно слилось с предшествующим глаголом, причастием и деепричастием и превратилось в суффиксальную морфему, стоящую после окончания. Вот один пример употребления частицы ся в древнерусском языке. В «Слове Даниила Заточника» (XII в.) мы встречаем такое предложение: Очима бо плачют со мною, а сердцемъ опосле смеют ми ся («Глазами плачут со мной, а сердцем после смеются надо мной»). Здесь совершенно самостоятельная и независимая, употребляющаяся отдельно частица ся находится там, где сейчас глагол без – ся (смеяться) даже невозможно представить, так как без – ся он вообще не существует.

В заключение отметим, что этимологически– ся представляет собой энклитическую (краткую) форму возвратного местоимения себя, т. е. в конце концов восходит даже не к служебному, а к полнозначному слову.

Поиск ответа

| Вопрос № 269731 |

Дорогая справочная служба! Замучали меня уже люди, утверждающие, что формы слова «будемте» нет. Пожалуйста, проясните ситуацию!

Ответ справочной службы русского языка

При совпадении форм совместного действия с формами 1 л. мн. ч. буд. вр. простого или буд. вр. сложного первые характеризуются как формы повелит. накл. на основании речевой ситуации и интонации, соотносящих эти формы с формами совместного действия типа поедемте, сыграемте, будемте играть: [Cаша:] (Львову) Вот теперь и подумайте: понимаете вы себя или нет? Тупые, бессердечные люди! (Берет Иванова за руку). Пойдем отсюда, Николай! Отец, пойдем! (Чех.). Совпадением форм совместного действия гл. сов. и несов. вида типа пойдем, сыграем, будем играть с формами буд. вр. этих глаголов объясняется употребление сочетаний с частицей давай(те), распространенное для глаголов сов. вида (давай(те) пойдем и давайте пойдемте) и грамматически возможное, но редкое, для глаголов несов. вида (давай(те) будем играть и давайте будемте играть).

Доброго времени суток! Интересует морфемный разбор слова «начинаться». Совершенно разные варианты разбора мне предлагают различные источники, не знаю, чему верить! Спасибо!

Ответ справочной службы русского языка

Здравствуйте, ответьте на вопрос: что это за конфиксальный способ образования слов?

Ответ справочной службы русского языка

Ответ справочной службы русского языка

Проблема с основой. Верное выделение: разда_ся. Суффикс «Л» не входит в основу.

Здравствуйте!Подскажите,почему при написании глаголов в повелительном наклонении после согласных букв пишется мягкий знак,а в словах «пойдёмте»,»споёмте» мягкий знак не пишется?

Ответ справочной службы русского языка

Как правильно употреблять частицу СЯ? Например, правильно ли «строится школа, чистятся дороги», если эта частица возвратного действия. не сами же строятся здания и т.д. В эфире сплошь и рядом журналисты и ведущие говорят: пишутся документы, обналичивается сумма, расчищаются дороги от снега. Спасибо за ответ.

Ответ справочной службы русского языка

О возвратных глаголах действительного залога см. ответ на вопрос № 254328.

Ответьте, пожалуйста, что такое постсуффикс и есть ли определения постсуффикс.

Ответ справочной службы русского языка

Ответ справочной службы русского языка

Ответ справочной службы русского языка

Ответ справочной службы русского языка

Дело в том, что словари не приводят все возможные формы слов; в словарях представлены только такие формы (да и то не все), которые представляют затруднения для говорящих и пишущих на русском языке. Воспроизвести в словаре все формы слов русского литературного языка в полном объеме пока что представляется технически нереализуемой задачей.

Как Вы, наверное, заметили, в современном русском языке формы типа «споемте» конкурируют с формой «давай споем», причем последняя постепенно вытесняет форму «споемте» (что можно объяснить общим стремлением русского языка к аналитизму, проще говоря, к образованию составных грамматических форм). Видимо, с явлением «вытеснения» грамматической формы «споемте» и связан Ваш вопрос о правомерности этой формы.

Ответ справочной службы русского языка

Таким образом, глагол убраться образован с соблюдением грамматических норм русского языка, он относится к глаголам косвенно-возвратного значения. Дело в стилистической окраске этого слова: оно квалифицируется словарями русского языка как разговорное, т. е. в официальной речи его употребление нежелательно, но при непринужденном общении вполне корректно.

Ответ справочной службы русского языка

Здравствуйте!

Смущает формулировка «он номинировался на «Оскар». Ведь не самолично же он себя номинировал? Не будет ли правильным использовать «был номинирован»?

Ответ справочной службы русского языка

Ответ справочной службы русского языка

Входят ли в основу слова формообразовательные суффиксы в сравнительной степени прилагательного

Ответ справочной службы русского языка

Термин _основа_ в лингвистике понимается неоднозначно. Основой словоформы называется часть словоформы, остающаяся после отсечения окончания и постфикс а _-те_. При отсутствии этих морфов основа совпадает со словоформой. Таким образом, согласно этому определению, суффикс сравнительной степени является частью основы.

Но наряду с понятием «основа словоформы» термин _основа_ (в соответствии с традицией) используется также в значении «общая часть ряда словоформ одного слова, остающаяся по отсечении флексийных, постфикс альных морфов и морфов словоизменительных суффиксов». Поскольку суффикс сравнительной степени является словоизменительным, то, если придерживаться этого толкования термина _основа_, надо признать, что в основу он не входит.

Суффикс ся

Почему суффикс ся, а не частица

В качестве определенной значимой единицы современного русского языка -ся, с одной стороны, не обладает теми свойствами, которые характерны для частиц, а с другой — имеет все признаки, присущие суффиксам. Разберемся в этом подробно.

Что представляют собой частицы, образующие известную часть речи? Это прежде всего слова, имеющие не только специфическое словное звучание и значение, по и полную словесную самостоятельность. В предложении они поэтому могут свободно передвигаться и располагаться после любого слова, ясно и четко осознаваясь как отдельная, самостоятельная, автономная лексическая единица. Вспомним хотя бы возможные варианты такого высказывания, какими являются предложения: Я уже вчера это знал, Я вчера уже это якал, Я вчера это уже знал, Я вчера это знал уже и Он бы этого не сделал, Он этого бы не сделал, Он этого не сделал бы.

Обратите, например, внимание на такие разные высказывания, которые возникают, когда начинают кочевать по предложению частицы только и не: Только он тогда пожалел тебя, Он тогда пожалел только тебя, Он только тогда пожалел тебя; Не здесь твой плащ, Здесь не твой плащ. И т. д.

Варьируя одно и то же, создавая совершенно новые смыслы или оттенки значения, частицы всегда живут своей собственной жизнью, отдельной от окружающих их слов.

Является ли -ся, подобно частицам, самостоятельным словом? Нет, не является. В отличие от действительных частиц типа уже, только, бы, не, вот, еще, почти, лишь, разве, даже, неужели, же и т. п., существующих как слова в предложении, -ся в качестве определенного языкового факта наблюдается только в слове (либо в глаголе, либо в образованных от него причастии и деепричастии). А коли так, то -ся пред ставляет собой лишь значимую часть слова, морфему, единицу внутрисловного проявления и семантики, неотделимую от соответствующих глаголов и их причастных и деепричастных образований.

Какая часть глагола ся

Что такое постфикс в русском языке? Примеры

Постфикс — это значимая морфема, находящаяся после всех других частей слова. Различаем формообразующий и словообразовательный постфикс, который включается в основу слова.

Значимые части слова — морфемы

Чтобы узнать, что такое постфикс, вспомним, какие морфемы в своем составе имеют слова русского языка:

- (приставка) (соединительные гласные)

В морфемном составе многих слов варьируется разный набор минимальных значимых частей. Состав некоторых слов соответствует, например, следующим схемам:

Кроме этих часто встречающихся морфем, в составе некоторых лексем имеется еще одна значимая часть — постфикс.

Постфикс — это…

Лингвистический термин «постфикс» является латинским по своему происхождению и состоит из двух частей:

В морфемике русского языка пользуются этим термином, который имеет следующее значение:

А вот какое определение, что такое постфикс, можно прочесть в Википедии:

Как обозначается постфикс?

Все значимые части слова имеют условное графическое обозначение. Постфикс обозначается в виде прямого уголка с продленной вправо горизонтальной линией.

Постфиксальный способ словообразования

В составе возвратных глаголов отметим наличие постфикса -ся, вариантом которого является -сь. Возникает вопрос — постфикс -ся словообразовательный или формообразующий?

Морфема -ся пишется после согласных, а -сь — после гласных, например:

Глагольный возвратный постфикс выполняет формообразующую роль:

Как и формообразующие суффиксы и окончание, эта часть слова не включается в производящую основу:

Постфикс -ся может участвовать в образовании новых слов — непереходных глаголов:

Эта морфема является тогда словообразовательной, когда она участвует в образовании возвратных глаголов, не имеющих пары без неё, или слово в присутствии постфикса приобретает другое лексическое значение.

В таких случаях, являясь словообразовательной морфемой, -ся входит в основу лексемы, которая чаще всего является прерывистой, например:

В соответствии с этими критериями не входит в глагольную основу постфикс -те, образующий форму 2 лица множественного числа повелительного наклонения:

Понаблюдаем за процессом словообразования:

Словообразовательные постфиксы местоимений и наречий включаем в основу слов:

Постфикс -ка смягчает приказной тон обращения к другому лицу:

Принеси-ка мне чистый лист, ручку и чернила (Майн Рид).

В морфемном составе слов русского языка существуют минимальные значимые словообразовательные и формообразующие части:

Правописание суффиксов глаголов

Суффикс — часть слова, которая расположена обычно после корня.

У суффиксов есть две функции:

Знать особенности глагольных суффиксов нужно, чтобы правильно писать. Обычно затруднения вызывают безударные гласные в суффиксах и перед ними.

Словообразовательные суффиксы глаголов

Суффиксы -ова-/-ева- и -ыва-/-ива- образуют глаголы несовершенного вида:

Чтобы не ошибиться в выборе букв «о», «е» или «ы», «и», нужно запомнить правило правописания суффиксов глаголов.

Если в форме 1 лица единственного числа настоящего (будущего) времени глагол оканчивается на -ую/-юю, то в неопределенной форме и в прошедшем времени в нем пишется суффикс-ова- или -ева-.

Если в форме 1 лица глагол заканчивается на неударяемое -иваю/-ываю, то в неопределенной форме и в форме прошедшего времени пишется суффикс -ыва-/-ива-.

Как применить это правило:

Глаголы с древним корнем -вед- («знать») могут сочетаться с разными суффиксами:

Правописание суффикса -ва- не вызывает затруднений, потому что гласная в нем находится под ударением. Проблемы обычно возникают с безударной гласной основы, которая стоит перед суффиксом:

Перед суффиксом -ва- всегда пишется та гласная, которая слышится в корне производящего слова под ударением.

Буквы «е», «ё», «и» в суффиксах глаголов

В суффиксах глаголов после шипящих пишутся буквы «е», «ё»:

В безударных суффиксах пишутся буквы «и» или «е» у глаголов с приставками о-бес/о-без-. Переходные глаголы; пишутся с суффиксом -и-, а непереходные — с суффиксом -е-. Вот так:

Формообразующие суффиксы глаголов

Глаголы прошедшего времени изъявительного наклонения и условного наклонения имеют суффикс -л-, который присоединяется к основе неопределенной формы:

Перед суффиксом -л- пишется та же гласная, что стоит перед -ть в неопределенной форме глагола.

Чтобы правильно написать безударный суффикс -я- перед формообразующим суффиксом -л-, запомним список глаголов:

Нулевой суффикс

Формообразующий нулевой суффикс можно встретить в нескольких глагольных формах:

С помощью постфикса -ся (-сь) образуются возвратные глаголы:

Морфема -ся пишется после согласных, а -сь после гласных основы.

Таблица с суффиксами глаголов

Словообразующие суффиксы глаголов — разнообразная группа, каждый из них используется в своем случае. Разобраться в правописании суффиксов глаголов поможет таблица.

Суффикс

Правила написания суффикса

балую — баловать, беседую — беседовать.

В глаголах после шипящих под ударением всегда пишется ё, без ударения — е:

Используются в тех глаголах, которые образованы от существительных:

лед — леденеть (стать как лед самому), леденить (покрывать льдом кого-то или что-то).

Эти суффиксы зависят от переходности или непереходности глагола. Если он переходный, то пишется суффикс и (обескровить), а если непереходный — то е (обескроветь).

Вот алгоритм, по которому можно проверить написание безударных гласных в суффиксах глаголов и перед ними.

Можно ли говорить «играться» и «убираться»

Играться или играть? Убираться или убирать? Правильно ли говорить «дети играются»? Допустимость «играться» и «убираться» — предмет долгих лингвистических дискуссий.

Содержание статьи

Можно ли говорить «играться»?

В русском языке глагол «играться» действительно существует, однако его следует использовать только в разговорной речи. Об этом нам говорят соответствующие пометки в толковых словарях (Т. Ф. Ефремовой, Д. Н. Ушакова, Большом толковом и др.). Его основное значение — «О наличии желания, настроения играть». Дополнительное — «Устраиваться, справляться (о свадьбе)».

Сегодня что-то не играется (разговорное). То есть желания играть нет.

Часто ошибочно утверждается, что постфикс (термин предложен Иваном Бодуэном де Куртенэ) «-ся» — это признак того, что действие направлено на себя (напоминаю, что «-ся» произошло от местоимения «себя»). И слово «играться» звучит так, как будто человек играет с самим собой, а не с куклами, мячом и так далее. Однако это только одно из значений постфикса, поэтому подобное утверждение некорректно. Дело прежде всего не в грамматической, а в стилистической окраске глагола «играться».

Чтобы в этом убедиться, я заглянул в Русскую корпусную грамматику. Что же написано в ней?

Возвратный и исходный варианты могут находиться в отношениях:

а) стилистического распределения: мешать (литер.) – мешаться (разг., прост.), играть (литер.) – играться (разг., прост.);

б) свободного варьирования: хвастать (литер.) – хвастаться (литер.), тусовать (разг.) – тусоваться (разг.), колбасить (прост.) – колбаситься (прост.).

Таким образом, стилистически правильным является глагол «играть». А вариант «играться» вместе со словом «мешаться» академическая норма относит к разговорным или даже просторечным.

Варианты употребления слова «играть»:

Дочь играет с куклами. Собака играет с мячом. Играть в прятки. Играть на телефоне/на компьютере. Играть с другими детьми на улице

Теперь поговорим о глаголе «убираться» и заодно проясним некоторые тонкости возвратных глаголов.

Можно ли говорить «убираться»?

Открываем толковый словарь, например Т. Ф. Ефремовой. Какие значения мы видим?

1) Удаляться откуда-либо; уходить, уезжать (разг.).

2) Страдательный залог к глаголу «убирать».

3) Приводить в порядок что-либо (разг.).

4) Одеваться в красивую, нарядную одежду; украшаться, наряжаться (разг., устар.).

В Большом толковом словаре С. А. Кузнецова ещё есть дополнительные значения «Исчезнуть, спрятаться»; «Справиться с уборкой (хлебов и т.п., с жатвой, с сенокосом и т.п.)».

Таким образом, основное значение «убираться» — «Удаляться, уходить», оно вместе с «Прибрать, навести чистоту и порядок» относится к разговорным.

Какой вывод? Глагол вполне допустим в разговорной речи, но не в литературном языке, где правильным будет предложение наподобие «Я убираю в комнате».

Именно благодаря своему разряду глагол «убираться» допустим в разговорном стиле и полностью не запрещён в речи. Он относится к косвенно-возвратным, что зафиксировано в РГ-80 (академической «Русской грамматике» 1980 года). А такие лексические единицы обозначают действие, совершаемое субъектом в своих интересах, для самого себя: прибираться, укладываться, строиться, устраиваться, запасаться, собираться.

Вывод о глаголах на «-ся». Удивляться, играться и убираться

Всего таких лексических разрядов у глаголов на «-ся» — целых семь. И собственно-возвратное значение, при котором субъект направляет действие на самого себя (умываться — умывать себя), — это лишь одно из этих семи. Поэтому, если вы видите в глаголе «-ся», не следует опрометчиво утверждать, будто действие совершается над собой.

Например, есть глаголы общевозвратного значения, которые называют действие, замкнутое в сфере субъекта как его состояние: удивляться, радоваться, веселиться, сердиться. Ведь слова «удивляться» и «радоваться» отнюдь не означают «удивлять себя» и «радовать себя». А по поводу взаимно-возвратного глагола «обниматься» вы и так всё поймёте без объяснений. 🙂

Кое-какие слова не употребляются без «-ся». К примеру, улыбаться, смеяться, смеркаться. И… ложиться. 😉

Следовательно, «играться» и «убираться» грамматически верно образованы. Дело в их разговорной (в некоторых значениях даже просторечной) окраске, из-за которой в книжных стилях (публицистический, официально-деловой и др.) эти слова употреблять не следует. А в непринуждённом разговоре на кухне — пожалуйста. 🙂 И ещё постфикс «-ся» может менять и лексические (семантические), и синтаксические свойства глагола.