Чахотка в 19 веке что

Болезнь страсти и печали: как писатели, художники и медики в XIX веке эстетизировали туберкулез

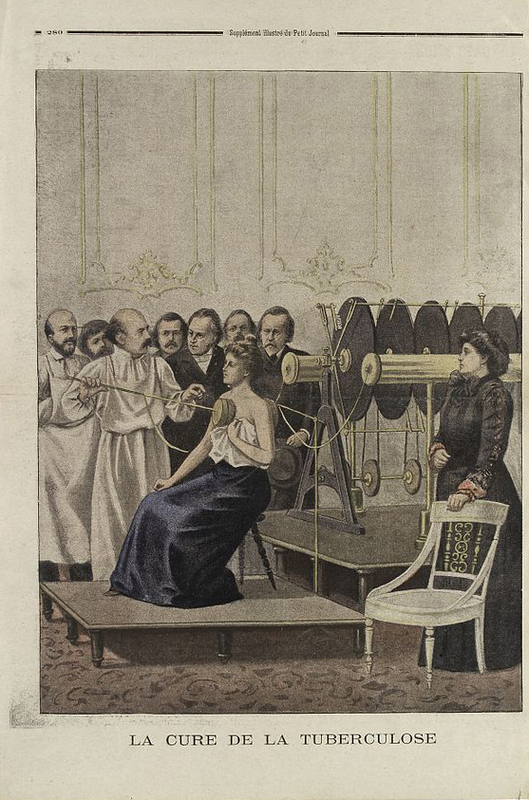

Если сегодня туберкулез — социальная стигма, то в XIX столетии он был окутан романтическим флером: до открытия палочки Коха считалось, что причина недуга — в экстраординарных качествах больного, недюжинном таланте и внутренних страстях, буквально сжигавших человека. Коварное заболевание не обезображивало, напротив: внешность таких людей задавала новые стандарты красоты. Болезнь эстетизировали не только писатели и художники, но и медики — об этом пишет историк Ульрике Мозер в книге «Чахотка: другая история немецкого общества», которая вышла на русском языке в издательстве «Новое литературное обозрение». Публикуем фрагмент из нее.

В XIX веке врачи распознавали чахотку по типичному «кладбищенскому кашлю», он же «кладбищенский йодль», по хронической температуре, испарине, приступам удушья и потере веса. Но лечить болезнь не умели и не понимали ее причин.

В Пруссии в 1890 году 44% всех смертельных случаев во всех возрастных группах приходилось на чахотку. Молодые люди заболевали и умирали в том возрасте, когда самая пора влюбляться, жениться, рожать детей.

«Для больного время самой большой любви совпадает со временем смерти».

Этот мифологический союз молодости и смерти, расцвета и распада завораживал художников и поэтов по всей Европе. Многие из них сами были больны.

Список тех, чью жизнь и творчество прервала чахотка на рубеже XVIII и XIX веков, длинен и полон известных имен: Кристоф Хёльти, Готфрид Август Бюргер, Карл Филипп Мориц, Новалис, Филипп Отто Рунге, Джон Ките, Адельберт фон Шамиссо, Никколо Паганини, Фредерик Шопен, Эмили и Энн Бронте.

«Следует однажды написать литературную историю чахотки, — заявил в начале XX столетия поэт и писатель Клабунд, также страдавший от этой болезни, — этот физический недуг имеет свойство менять душевный склад заболевших. Они носят на себе каинову печать обращенной вовнутрь страсти, которая разъедает их легкие и сердце».

Загадочное происхождение чахотки, скрытые поначалу симптомы способствовали эстетизации болезни и представлению о ней как о недуге натур возвышенных, художественных, тонких и чувствительных.

Чахотка была болезнью XIX века, на протяжении столетия с лишним она была воплощением страдания и породила новое, романтизированное восприятие болезни.

Считалось, что чахотка — болезнь «особенная», что она одухотворяет, украшает, делает чувствительным и восприимчивым, о чем свидетельствовали не только произведения искусства и литературы, но и медицинские труды.

Идеализированная болезнь

Романтизм трактовал болезнь не как ограничение, дефицит или недостаток: напротив, он считал ее закономерной частью бытия, более того — способом глубинного познания жизни.

Классицизм провозглашал «Прекрасное, доброе, истинное», гуманное, добродетельное и возвышенное, равновесие и гармонию, фантазию, усмиренную стилем и разумом.

Новалис писал: «Поэзия властно правит болью и соблазном — желанием и отвращением — заблуждением и истиной — здравием и недугом. Она смешивает всё во имя собственной великой цели всех целей — во имя возвышения человека над самим собой».

Учение о соках

В большинстве европейских стран, как и во Франции, не считали чахотку заразной. Врачи апеллировали к гуморальной патологии, или учению о соках, уходящему корнями в Античность. Теория этого учения изложена в сочинении «Корпус Гиппократа», тексте, который приписывают Гиппократу с острова Кос.

На самом же деле это сборник из более чем 60 медицинских текстов, сочиненных разными авторами между V веком до н. э. и I веком н. э. Все эти труды связывает убеждение, что здоровье и болезнь объясняются логическими размышлениями о природе. Во II веке н. э. римский врач Гален дополнил и систематизировал учение о соках.

Читайте также

Это учение на удивление долго не теряло популярности. Даже в XX веке на него ссылались и в литературных, и в медицинских текстах, поскольку оно предоставляло многостороннее объяснение разным болезням, охватывающее все сферы существования: духовную и телесную, природную и человеческую. Тем самым, учение стало важной предпосылкой для идеализации и метафоризации чахотки.

Кровь, слизь (флегма), желтая желчь и черная желчь — вот четыре «сока», четыре жидкости организма (на латыни — humores), поддерживающие жизненную силу, а их сочетание отвечает за здоровье и болезнь. Четырем сокам соответствуют четыре природных свойства — теплый, сухой, холодный, влажный; четыре стихии — воздух, огонь, земля, вода; и четыре вида темперамента — сангвиник, холерик, меланхолик, флегматик.

Болезнь считалась индивидуальным расстройством, следствием нарушенного равновесия телесных соков. Она возникала, если одних соков становилось слишком много, других — мало.

Согласно гуморальной патологии, чахоточный больной страдал переизбытком крови, которую надо было выкашливать.

Кровь с древнейших времен считалась жидкостью жизни, питанием для тела. Если кровотоку что-то мешает, то возникает воспаление, поднимается температура. Больным чахоткой приписывали сангвинический темперамент. Их считали вспыльчивыми, легко возбудимыми, горячими, непостоянными, переменчивыми, неуверенными, жизнелюбивыми и зачастую ведущими беспорядочный образ жизни.

Стихией чахоточных считался воздух: не случайно болезнь поражала легкие и затрудняла дыхание. Кроме того, тело больного чахоткой по мере развития болезни всё больше таяло, дематериализовалось. Воздух был символом жизни и души. Когда тело умирает, душа высвобождается.

Угасающий чахоточный больной приобретал черты бесплотного ангела. Плечи его, гласит учение о соках, приобретали форму крыльев. Последователи Гиппократа называли чахоточных больных «крылатыми личностями».

Чахотку превозносили еще и потому, что она поражала легкие, которые считались «частью верхнего, одухотворенного тела».

Заодно с учением о соках на представление о чахотке в культуре повлияло другое учение, также из времен Античности — о конституции тела. Согласно этой теории, некоторые люди, обладающие особенной, «фтизической» конституцией, могли быть больше других предрасположены к этой болезни.

В сочинении Якоба Маркса 1784 года «Изучение чахотки и средств против нее» значится следующее:

«В целом же опыт учит, что более всего извергают кровь, а значит имеют склонность к легочной чахотке те персоны, у которых мускулы груди и почти во всём остальном теле тонки, слабы и вялы, у кого красивый цвет лица, тонкая и нежная кожа, румяные щеки, кто строен, при этом имеет выступающие скулы, впалые виски, длинную шею, плечи у них выступают, будто крылья. Одним словом, это те, кто тело имеют хрупкое, а нервную систему возбудимую, и легко выходят из себя и утрачивают равновесие духа».

Чахотка как метафора

Фридрих Шлегель в своем сочинении 1795 года «Об изучении греческой поэзии» пишет, что «интересное — идеал романтической поэзии». А ведь никакая другая болезнь не делает человека настолько «интересным», как чахотка.

«Как я бледен! — говорил о себе лорд Байрон, глядя в зеркало. — Я хотел бы умереть от чахотки». «Почему?» — спросил его друг, которого он посещал в Афинах в 1810 году. «Потому что дамы станут наперебой говорить: „Посмотрите на бедного Байрона, каким интересным он выглядит на пороге смерти“».

Чахотка считалась «особенным» страданием, подчеркивающим индивидуальность больного.

В Античности ее воспринимали как болезнь противоположностей, телесных и душевных: пугающая бледность сменялась ярким внезапным румянцем, лихорадочная, бесцельная активность и эйфория — оцепенением и печалью, неудержимая жажда жизни — смертельной тоской.

Больной зачастую казался полным жизни и цветущим, хотя на самом деле угасал. Внешность чахоточного обманчива: живость — лишь проявление внутреннего конфликта, румянец, якобы знак здоровья, на самом деле — признак температуры, а приступы жизнелюбия — свидетельство близкой кончины. Симптомы чахотки похожи на признаки влюбленности или любовной тоски. До XIX века верили, что чахотка — следствие неразделенной любви.

Понятия «чахотка» и «фтизис» (истощение) описывают организм, который расходует сам себя. С этим связано представление о том, что больного чахоткой иссушают его же собственные, до предела накаленные чувства.

С Античности чахотка считалась болезнью страстных натур и недугом страстей. Но страсти чахоточного больного слишком сильны. Его жар — признак внутреннего горения, испепеляющего пламени, сжигающего его тело. Болезнь — это разрушительный костер души, в котором сгорают один за другим дни страдальца.

Чахотка ускоряет ход времени. Больного, знающего о кончине, одолевает жажда жизни, вожделения разного рода: эйфорический угар, возросший аппетит, неуемное сексуальное влечение, порочная, грешная любовь.

Пример такого проявления болезни — Маргарита Готье, «Дама с камелиями» Александра Дюма-сына, чахоточная куртизанка, самоотверженная грешница, жертвующая собой ради любимого и умирающая от чахотки.

Но пока тело больного «иссякает», тает, дематериализуется и становится прозрачным, утончаются и совершенствуются его душа и сознание и высвобождаются из телесной оболочки, одухотворяется его личность.

Может быть интересно

Ученик Гегеля Карл Розенкранц писал в 1853 году в своей «Эстетике безобразного»:

«Истощение, горящий взгляд, бледные или лихорадочно пылающие щеки больного могут дать непосредственное представление о его сущности и душе. Дух в это время уже почти отделился от плоти. Он еще не покинул тело затем только, чтобы действительно превратить его в чистый символ. Тело становится прозрачно-хрупким, дух покидает его, он уже почти сам по себе».

Превозносимая, чахотка стала признаком экстраординарной индивидуальности. «Глубоко в душе чахоточный больной знал, что причина его болезни — в его особенности».

Неслучайно повышение символического статуса чахотки совпадает с периодом, когда буржуа открывает и познает свою индивидуальность и с ликованием снова и снова ее утверждает. Он хочет узнать самого себя в своей уникальности и особости. Он погружается в себя, исследует самого себя и свой внутренний мир, пишет дневники, письма, в которых открывает свое сердце, мемуары, эти сказания о героях повседневности.

Любовь захватывает его, как нечто исключительное, любимому человеку признается он в своих страстях и слабостях. Он читает психологические романы об индивидууме с его опытом и чувствами, которые образуют целый мир. Он горд своим образованием и вкусом. Весь мир вращается вокруг него.

Всё это делает чахотку такой завораживающей для той эпохи. При этом казалось, что она поражает хрупкие, чувствительные, тонко чувствующие и печальные натуры, которым не достает прочности и жизненной силы.

Рене Теофиль Гиацинт Лаэннек, врач, практиковавший в госпитале Сальпетриер и больнице Некер, изобрел стетоскоп — важнейший диагностический инструмент до открытия рентгеновских лучей. С помощью стетоскопа Лаэннеку удалось изучить и описать целый ряд болезней: бронхит, воспаление легких и прежде всего — чахотку. Лаэннек считал чахотку неизлечимой и сам умер от нее в 1826 году.

Он писал: «Среди причин туберкулеза я не знаю ни одной более определенной, нежели печальные страсти, прежде всего, когда они слишком глубоки и долги».

Романтическая чахотка считалась болезнью души, страданием, «связанным с экзистенциальной раной». Источник болезни — в самом больном, чахотка лишь выражение его личности.

Такое представление пережило романтизм на много десятилетий. Так, Франц Кафка, после того как в сентябре 1917 года у него диагностировали туберкулез, записал в дневнике: «…рана в легких является лишь символом, символом раны, воспалению которой имя Ф.». А в 1920 году он объяснял Милене: «Я болен духом, а заболевание легких лишь следствие того, что духовная болезнь вышла из берегов».

Болезнь страсти и печали, чахотка, казалось, поражала людей творческих. Она стала стигмой чувствительных, гениальных молодых художников, избранных, для которых болезнь связана с познанием и благородством духа.

Перси Биши Шелли утешал больного туберкулезом Джона Китса: чахотка — это болезнь, «выбирающая тех, кто умеет писать такие хорошие стихи, какие писал ты».

Две французские исследовательницы истории общества Клодин Херцлих и Янин Пьерре заявляют: «Весь XIX век продолжались особенные отношения между туберкулезом, искусством и литературой». Ницше в книге «Воля к власти» пишет: наследие романтизма в том, что «кажется, невозможно быть художником и не быть больным».

Болезненная красота

Больной завораживал своей неземной, эфирной, прозрачной, тающей хрупкостью и бледностью. Так, медик Пауль Фердинанд Штрасман в 1922 году описывал чахоточную «привлекательность посредством… внешней соблазнительности: хрупкие цвета, румяные щеки, так называемые «кладбищенские розы».

Чахотка создала собственный идеал красоты. В первой половине XIX века болезненность и телесная хрупкость стали модой. Сьюзен Зонтаг называет туберкулез и вовсе «гламурной болезнью».

«Шопен заболел туберкулезом в то время, когда крепкое здоровье было не в моде, — писал композитор Камиль Сен-Санс в 1913 году, — в моде была бледность и изможденность. Княгиня Бельджойозо (одна из самых известных femmes fatales своего времени) прогуливалась по бульварам, бледная как сама смерть». Она была законодательницей чахоточной моды. Богемный Теофиль Готье в молодости «не мог считать поэтом никого, кто весил бы более 99 фунтов ».

О красоте и значимости, которыми наделяет больного чахотка, упоминали известные больные XIX века. Людвиг Тик так описывал своего друга Новалиса: он был «высок, строен, с изящными манерами, с ясными блестящими карими глазами, а оттенок его лица, особенно одухотворенный лоб, казались почти прозрачными». На очень популярной поздней гравюре 1845 года облик Новалиса становится почти девическим, он изображен юношей с по-детски мечтательным взглядом.

Фредерик Шопен также трогал женские сердца своей аристократической внешностью и необходимостью в утешении. Слабое тело, белокурые шелковистые волосы, бледная кожа, потерянный мечтательный взгляд. Если бы не нос с горбинкой и не сильный подбородок, он бы тоже выглядел женственно.

«Милый, бледный и эфирный», — описывала Шопена пианистка Генриетта Фогт, хозяйка самого популярного салона в Лейпциге. А подруга Ференца Листа, острая на язык графиня Мари д’Агу сообщала: «Шопен неотразим. Только постоянно кашляет. Но кашляет бесконечно грациозно».

Но была еще и демоническая красота «дьявольского скрипача» Никколо Паганини с его всепоглощающей мрачной романтикой. Он был пугающе сух, одевался в черное, черный цвет еще больше подчеркивал его бледное лицо со впалыми щеками и крючковатым орлиным носом, руки были необычайно длинны, с ужимками безумца склонялся он перед публикой чуть не до земли и был знаменит своими распутством. Генрих Гейне называл его «вампир со скрипкой».

Жившая в Париже русская художница Мария Башкирцева упоминает в своих дневниках 1883 года об этом культе чахотки: «Было, кажется, такое время, когда чахотка была в моде, и всякий старался казаться чахоточным или действительно воображал себя больным».

Чахотка в XIX веке

Умеренность, отказ от страстей, ослиное молоко, ртуть, крик и смех, составление смет, сон в коровнике и прочие способы вылечить или предотвратить чахотку — а также причины, по которым некоторые вовсе не хотели от нее избавляться

Угасание. Композиционная фотография Генри Пича Робинсона. 1858 годПрикованная к постели девушка умирает от чахотки либо от болезни сердца. Для этого изображения Робинсон скомбинировал, вероятно, пять негативов. © The Royal Photographic Society at the National Media Museum / The Metropolitan Museum of Art

Медицинская справка

Легочный туберкулез, от которого умерли, видимо, три сестры Бронте, Джон Китс, Виссарион Белинский и Антон Чехов — наряду с миллионами безвестных страдальцев, — до сих пор убивает около пяти тысяч человек ежедневно, то есть по человеку каждые 20 секунд.

История

В средневековых захоронениях немало останков со следами костного туберкулеза и туберкулезного шейного лимфаденита. Тогда эта болезнь называлась золотухой. Причиной распространенности средневековой золотухи было сырое коровье молоко, зараженное туберкулезом крупного рогатого скота (Mycobacterium tuberculosis t. bovinus). В книге «Короли-чудотворцы» французский историк Марк Блок описывает чудесное лечение золотухи наложением рук, которое практиковали средневековые властелины, начиная с франкского короля Хлодвига.

Название

Термин «чахотка» появился в русском медицинском обиходе в XVIII веке как калька с древнегреческого слова phthisis — «увядание, иссушение»: под этим именем туберкулез описывали Гиппократ и Гален. Чахотка, скорбь чахоточная — это болезнь, от которой чахнут. Также использовались термины «бугорчатка» — из-за покрывающих легкие бугорков (tuberculum); «жемчужница», или «жемчужная болезнь», — из-за перламутрового цвета гноя и бугорков в запущенной стадии, и со второй половины XIX века «туберкулез».

Чахотку могли считать обострением горячки или нервной лихорадки (Febris nervosa lenta), которая давала о себе знать припадками — резкой переменой температуры тела, учащением пульса, приливами и потливостью. Неслучайно в письмах и дневниках больных виден страх, что простуда или пневмония перейдут в чахотку. Подобно горячке диагноз «чахотка» подразумевал большой и разнообразный букет симптомов, который с трудом поддавался однозначной интерпретации.

Причины

Врачи XVIII — первой половины XIX века видели причину чахотки и других неэпидемических болезней в неумеренности и сильных страстях. В медицине тогда господствовала теория гуморов, которая объясняла здоровье и болезнь балансом четырех телесных жидкостей — крови, флегмы (лимфы), желчи и черной желчи, влиявших на телосложение, темперамент и склонность к тем или иным занятиям. Умеренность в еде и питье, разумное чередование сна и бодрствования, труда и отдыха, физического и умственного напряжения, душевный покой, свежий воздух и благоприятный климат помогали обеспечить равновесие соков и доброе здравие. В свою очередь, любые излишества и эксцессы нарушали равновесие и приводили к «худосочию»: волновали кровь, мешали пищеварению и затуманивали рассудок, ослабляя организм и делая его уязвимым для всяческих болезней.

Считалось, что чахотку, нервную горячку и малокровие способны вызывать слишком тяжелая пища, избыток соли и пряностей, тепловатые напитки — кофе и чай, горячительные напитки — вина и крепкий алкоголь, ненужные кровопускания и «крепкие проносные» — то есть слабительные, которые щедро прописывались докторами во избежание запоров.

Также чахотку влекли за собой сидячий образ жизни и «глубокомысленные упражнения ума»:

Неестественные позы способствовали развитию чахотки и у ремесленников. В 1869 году, рассуждая о причинах болезней, автор «Архива судебной медицины и общественной гигиены» писал:

Кроме того, в группе риска были напрягающие легкие певцы и игроки на духовых инструментах.

Страсти — скорбь, печаль, стыд, гнев и несчастная любовь — были повинны в разрушении душевного равновесия. Наконец, спровоцировать чахотку могли другие болезни, в особенности истерия и ипохондрия. Наиболее подверженными чахотке считались женщины из высшего общества, хрупкие, изнеженные, склонные к страстям и запертые в душных гостиных с пяльцами и вязаньем.

Несмотря на длительную полемику между теми, кто верил, что болезни могут передаваться через прикосновение, и теми, кто возлагал ответственность на атмосферу, климат и поведение человека, в России чахотка долго не считалась заразной болезнью. Окровавленный платок был символом индивидуального страдания, а не воплощением опасной для окружающих инфекции. Тем не менее бытовало мнение, что чахотка передается по наследству — с молоком матери или семенем отца. Специальные руководства описывали приметы, по которым можно распознать детей, втайне несущих в себе чахоточное начало:

Склонность к чахотке давала о себе знать ночными поллюциями, обильными месячными, носовым кровотечением и пристрастием к онанизму. Русский переводчик, комментируя главу о чахотке в медицинском компендиуме 1790 года шотландца Уильяма Бьюкена, одного из самых проницательных терапевтов XVIII века, во всем винил «наши распутства во всяком вымысле, злоупотребление кофея, смертоносную повадку пеленания и шнурования. плотоугодие, а наипаче мерзкую привычку — к рукоблудию, коему предаются молодые люди почти с самого отрочества».

Радикальной профилактикой рукоблудия и нервных горячек было удаление клитора и перевязывание основания пениса бинтом или пластырем.

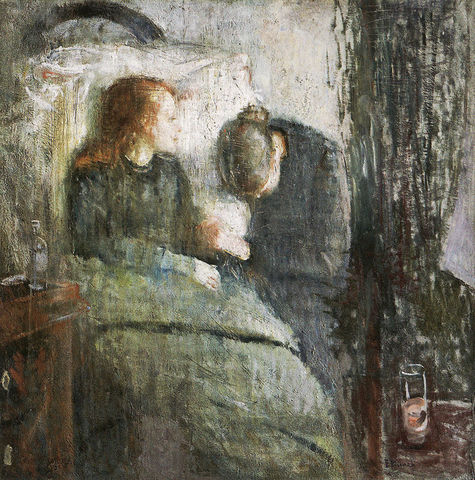

В картине видят воспоминания художника о скончавшихся от чахотки сестре и матери.

© Nasjonalgalleriet, Oslo / Wikimedia Foundation

Жена художника, изображенная на картине, умерла от туберкулеза в возрасте 32 лет.

Чаще всего болезнь поражала стригалей овец, трепальщиков шерсти, полировщиков, граверов, парикмахеров и ткачей. И если более обеспеченные слои мало-помалу начинали устанавливать в квартирах вентиляторы, кипятить воду и молоко и мыть руки несколько раз в день, то в дешевых «меблирашках», углах, трущобах, на фабриках и в мастерских эти гигиенические практики оставались неизвестными до самого конца XIX века.

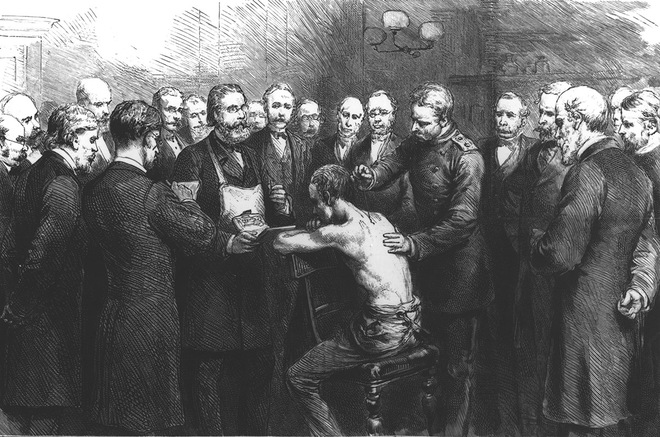

Диагностика

Тут следует пояснить, что уходящие под лоб глаза — это уже признак агонии.

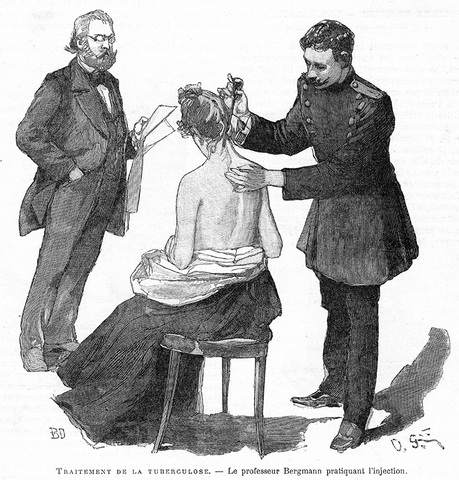

Лечение

Еще Гален рекомендовал лечить чахотку прогулками на свежем воздухе, молоком и морскими путешествиями. Те же методы использовались врачами Нового времени и во второй трети XIX века породили моду на воды, морские курорты и горные санатории.

Но существовали и лекарственные протоколы для разных стадий чахотки, призванные снять или облегчить симптомы. В 1800-е годы кашель пытались утишить кровопусканием, разжижить мокроту — пилюлями из смеси кардамона, морского лука и аммониака (эта растительная смола и сейчас входит в состав отхаркивающих средств) и улучшить пищеварение с помощью кислых сиропов и горьких отваров. В запущенной чахотке боролись с «гнилостью внутренних соков» с помощью хины и вяжущих средств — мирры и камфоры, а бессонницу и боль снимали настоями наперстянки, цикуты, белладонны и опия. Умирающим прописывались банки, препараты ртути и свинцовый сахар: больной отправлялся на тот свет раньше, чем чувствовал отравление.

В популярных медицинских руководствах советовали, как лечить чахотку подручными средствами. Больному давали исландский мох, сваренный в молоке с сахаром, — по полчашки каждые два-три часа; семя водяного укропа — три-четыре раза в день в порошках с сахаром; раствор извести, разбавленный молоком; настой дегтя; морковный или свекольный сок пополам с конопляным маслом — восемь раз в день по большой рюмке.

Иногда врачи решались и на более серьезные меры. Причиной кровохарканья считался нарыв в легких, который нужно было прорвать и очистить. Для этого на грудь или спину ставили нарывный пластырь или делали между ребрами искусственную язву с нагноением. Оговаривалось, что слишком малые язвы не приносят пользы и вообще «средства, причиняющие наименьшую боль, наименее и полезны». Те, кто боялся вмешательства, могли пойти другим путем: кричать, смеяться, нюхать уксус или же проехаться в телеге по колдобинам, чтобы внутренний нарыв вскрылся от механического сотрясения легких.

Уход и диета

Одни лекарства не могли обеспечить выздоровления: их следовало сочетать с диетой, моционом и размеренным образом жизни. Во-первых, больной должен был не думать о болезни и «изыскать приличные занятия для тела и души». Что это были за занятия, каждый из докторов понимал по-своему. Одни предлагали чтение смешных сочинений, другие запрещали всякое чтение как волнующее ум и ратовали за «скучные занятия, не раздражающие фантазию», — составление смет и чистую математику, третьи разрешали собирать цветы и переписывать ноты. Тело укрепляли верховая езда, утренние и послеобеденные прогулки в тысячу шагов, обтирания холодной водой.

Следовало отказаться от спиртного и любой еды с выраженным вкусом и запахом. Рацион составляли бульоны из цыплят и дичи, отварное сорочинское пшено (то есть рис), печеные несладкие плоды и парное молоко, в идеале — ослиное, кобылье или козье, иногда с добавлением варенья или порошка из раковых клешней. Некоторые авторы сокрушались о технической невозможности лечить женским молоком как наиболее полезным для человека продуктом. Одна диета подразумевала употребление пустого молочного супа три раза в день в течение полугода (в качестве баловства разрешался хлеб со сливочным маслом). В середине XIX века в России, с повальной модой на кумыс, туберкулез пытались победить кумысолечением. Показаны были также минеральные воды, белый хлеб и нежирная рыба.

Одним из решающих условий выздоровления был хороший воздух. Оздоровить воздух в комнате больного можно было проветриванием и парами дегтярной воды или креозота. Большую пользу видели в «атмосфере, напитанной вонючими испражнениями животных», которые по представлениям врачей выталкивали из организма заразное начало. Поэтому чахоточных клали спать в коровниках и водили гулять на унавоженные поля. Один из врачей замечал, что чахотка — редкость среди мясников и мыловаров и что сами врачи, заболев чахоткой, мигом излечиваются после занятий в анатомическом театре.

Поскольку причиной болезни мог быть и дурной климат, по возможности чахоточные старались уезжать в рекомендованные им «полуденные страны» — Италию, Испанию, южную Францию. По качествам атмосферы деревня считалась лучше города, юг — лучше севера, высокая хорошо проветриваемая местность лучше низин (за исключением приморских курортов).